论文提要

扬琴是明末由波斯传入中国的,已有四百多年历史。最初是为曲艺伴奏,后形成多种流派。它是一件世界性的民族乐器,发展至今,现已成为中国现代民族器乐中的一件具有独特魅力的击弦乐器。

我国是具有五千年历史的文明古国,有着丰富的语言、曲调等历史文化,中国传统文化包括诸子百家,琴棋书画,传统文学,传统节日,中华诗词,中国戏剧等艺术门类。这些丰富的文化艺术元素为现代作曲家的音乐创作提供了宝贵的题材资源。

项祖华先生出生于音乐世家,自幼受到了江南丝竹音乐的熏陶,对传统文化有着深厚的热爱与研究。他创作的扬琴曲的特点有扎根于民族传统及对曲式结构的严谨和形式美十分讲究这两个方面。本文中分析的《芳季篇》组曲便是这些优秀扬琴作品之一,它是项祖华先生1999年创作而成的。该作品是借鉴了中国传统文化里的说唱艺术——苏州弹词艺术,古筝艺术、民歌艺术以及古琴艺术等传统文化里的艺术元素创作出来的,淋漓尽致的展现了春、夏、秋、冬四个季节的形象,并借物喻人,用四季花卉——兰花、莲花、菊花、梅花的音乐形象充分展现出人的高尚情操。又在演奏技法方面充分运用了扬琴的多种技巧,如颤竹、滑音指套、双音琴竹等技巧,充分展现了中国扬琴的魅力。同时也展现出了他的“左右全能、点线结合、曲直相兼、纵横交织”这十六字诀的内涵。该作品是一部分为四个乐章的组曲,虽每首曲目篇幅不长,却给人有精致细腻,丰富多彩的艺术感觉。

笔者在即将音乐会上演奏该作品,结合演奏,笔者对该作品进行了研究分析,不仅对作品结构、旋律、风格等多方面有了深层次的认识,对中国传统文化艺术也有了更进一步的了解。

关键词:扬琴 《芳季篇》 传统文化元素 演奏技法

引言

项祖华教授是我国著名的扬琴演奏家、教育家,他曾创作改编了近百首扬琴独奏及重奏作品,如大型扬琴套曲《国魂篇》:《屈原祭江》、《苏武牧羊》、《昭君和番》、《林冲夜奔》四阙;扬琴组曲《芳季篇》;扬琴协奏曲《海峡音诗》(三个乐章),《竹林涌翠》、《丝路掠影》、《弹词三六》。形成自己“细致入微、跌宕多变、刚柔并济、韵味隽永”的艺术风格。其对扬琴音乐的继承、传衍与发展做出了卓越的贡献。因此,他的作品及其艺术风格对热爱扬琴艺术的人们是有研究价值的。

出生在书香世家的项祖华先生,对传统文化非常热爱,他的代表作《林冲夜奔》就是描写了水浒传里的108大将之一林冲,扣人心弦的旋律让人真像看到了林冲夜晚奔走的英雄场面。在结构上,受到传统文学的影响,使用了“起承转合”的结构形式,起落有致,符合中国听众的欣赏心理与审美观。再如《屈原祭江》、《苏武牧羊》、《昭君和番》这些作品都是描写历史人物的作品,《弹词三六》是江南丝竹的代表作品。中国传统文化有着迷人的魅力,是我国五千年历史的积淀。《芳季篇》组曲是项祖华先生根据中国传统文化里的弹词、古筝、民歌、古琴艺术元素创作的扬琴组曲,其内容丰富,是很有研究价值的作品,也体现了项祖华先生“立足传统”的创作理念。项祖华先生对传统文化的热爱、对大自然及美好生活的向往也可以从他创作的作品中反映出来,我们对其作品的演奏与研究不仅可以了解乐曲的演奏技巧,也可以从中学习、了解到更多中国传统文化知识。

笔者在经过整理、研究资料的过程中,发现前人对项祖华先生的作品《林冲作品》《竹林涌翠》《苏武牧羊》等作品都有研究,如王义茹的《百弦颂祖国双竹奏华章——项祖华教授从事扬琴艺术教育50周年》、徐希茅文沫的《论扬琴曲《竹林涌翠》的艺术特色》、杨秀荣《评项祖华的扬琴艺术》、李红梅《扬琴名曲《苏武牧羊》的欣赏与学习》等,从这些优秀的论文中总结发现,项祖华先生有着“立足传统,广采博纳”与“左右全能、点线结合、曲直兼济、纵横交错”的创作思维方式。作品结构严谨,讲究形式美。不仅丰富了扬琴乐曲的宝库,而且推动了新曲的创作,在当代扬琴音乐的发展中占有很重要的地位。

笔者在演奏和分析该作品的过程中,对《芳季篇》这部作品产生兴趣的主要原因:第一,中国传统文化博大精深,项祖华先生在创作中“立足传统”。第二,这首作品中,作曲家借鉴各种不同中国传统艺术语言发展成为扬琴曲目,作品符合时代发展趋势,同时也符合了中国听众的审美观和欣赏心理。笔者通过对该曲目的研究,加深了对扬琴如颤竹、滑音指套、双音琴竹等多种技巧的运用,也对中国传统文化有了一些浅显的了解。

扬琴组曲《芳季篇》分析与研究

第一章 《芳季篇》的作曲者与主要内容

第一节 项祖华及其扬琴创作

项祖华著名扬琴演奏家、作曲家、音乐教育家,国际扬琴学会副主席,中国音乐学院教授,中国民族管弦乐学会常务理事,文化部艺术团体考评委员会委员,日本华乐团艺术指导,香港扬琴协会名誉顾问,中国扬琴网站艺术总监。

项祖华出生于苏州音乐世家,白幼学习扬琴、二胡等乐器,师从江南丝竹泰斗任梅初和民乐大师陆修棠、杨荫浏等民乐大师。40年代随卫钟乐、陆修棠、杨荫浏等民乐大师活跃在江苏、上海举行音乐会演出,初露才华颇受好评。50年代调入上海民族乐团并任上海音乐学院扬琴导师。60年代在中国音乐学院和中央音乐学院任教。

项祖华教授是新中国第一代扬琴艺术家和第一位扬琴硕士生导师,在他半个世纪的扬琴艺术生涯中,对扬琴音乐的继承、传衍与发展做出了卓越的贡献。他精擅江南丝竹、广东音乐扬琴,兼容并蓄,开拓创新,突破丰富了扬琴的表现力,形成白己“细致入微、跌宕多变、刚柔并济、韵味隽永”的艺术风格。'他曾创作改编了近百首中外古今扬琴和民乐作品,有原创作品类,如大型扬琴套曲《国魂篇》:《屈原祭江》、《苏武牧羊》、《昭君和番》、《林冲夜奔》四阙;扬琴组曲《芳季篇》;扬琴协奏曲《海峡音诗》(三个乐章),《竹林涌翠》、《丝路掠影》、《弹词三六》等。在《国魂篇》这四首作品中《屈原祭江》讲述了伟大的爱国诗人和政治改革家屈原,怀着报效祖国的抱负,却屡遭失败。在楚国即将沦亡的关头,面对滔滔的汨罗江水含恨投江殉国的故事;《苏武牧羊》讲述了公元前100多年的汉代,汉武帝派遣大臣苏武出使匈奴被扣留了19年而坚贞不屈的故事;《昭君和番》讲述了西汉时期,昭君出塞、胡汉和亲的故事,歌颂了昭君为促进和发展胡汉民族之间的团结、友好做出的巨大贡献;《林冲夜奔》讲述了水浒传的108大将之一林冲,生动的刻画出了林冲的英雄形象。体现了项祖华先生对中国古典文学的深厚造诣。《竹林涌翠》则生动的刻画了傣族姑娘载歌载舞的场景;《海峡音诗》生动的刻画了宝岛人民欢歌热舞的欢乐场面。同时体现了作者的爱国情操。该类作品多数取材于历史人物,人情风貌,并通过“滑、抹、吟、揉、颤、轮、泛、拨”等技巧来表现,技术含量高,传统文化内容丰富。

项祖华先生对传统乐曲也有改编,如根据潮州音乐改编的《一点红》;根据广东音乐改编的《早天雷》、《昭君怨》;根据江南丝竹改编的《欢乐歌》、《弹词》和《行街》;根据古曲改编的《霓裳舞》、《将军令》、《阳关二叠》和《阳春占曲》;根据老一代艺人传谱改编的《大浪淘沙》(阿炳传谱)和《渔舟唱晚》(娄树华传谱)。作者在这些改编而成的扬琴作品里巧妙的揉进扬琴技巧,体现了作者独特的艺术视角和精湛的作曲技术。

还有对外国作品的编配,如根据比才的歌剧《卡门》改编而成的《卡门主题幻想曲》、莫扎特的《土耳其进行曲》、根据俄罗斯民间乐曲改编的《月光变奏曲》、西班牙萨拉萨蒂同名小提琴独奏曲改编的《流浪者之歌》等。这些作品体现了作者“洋为中用”的作曲原则。作者还对少年儿童题材作品以及现代题材和双扬琴的结合做出了一定的贡献。他将扬琴技法、术语、分类、符号规范化,并有口诀:“扬琴十大技巧,运竹击弦有法。单齐轮滑又颤,点拨加揉加花”。在扬琴演奏技巧上有十六字口诀:“左右全能,点线结合,曲直兼济,纵横交织”。可见项祖华先生对扬琴事业的发展起了很大的推动作用。他的作品涵盖技术部分广,内容文化层次高,是值得扬琴演奏者学习的优秀曲库。2

他的很多作品已录制成唱片、光盘专辑流传海内外,还专著出版《扬琴弹奏技艺》(获高等学校教学成果一等奖)、《民族传统独奏曲选——扬琴专辑》、《项祖华扬琴作品集》、《项祖华扬琴教程VCD》、《全国扬琴考试曲集》等书,在海内外发表数十篇论文,具有资深的学术价值和社会影响。

1.项祖华:《扬琴作品集》,上海音乐出版社,2000年10月第1次印刷。

2.王义茹《百弦颂祖国双竹秦华章项祖华教授从事扬琴艺术50周年》人民音乐出版社2009—7

第二节 扬琴组曲《芳季篇》的内涵

《芳季篇》组曲是项祖华教授作于1999年的一部扬琴独奏曲目。是一首描写四季及四季中的四种花作为题材内容的作品。反映了作者热爱生活、热爱自然的美好心境。也体现了回归白然,天人合一的深层意境。

作品以四季为音乐作品的主要背景依托来描写四季之花:春天的兰花,夏天的莲花,秋天的菊花以及冬天的梅花。花卉是中国的文人墨客喜爱的题材之一,古往今来人们就有育花、赏花、咏花、颂花的爱好。春夏秋冬呈“四时胜景”,兰莲菊梅称“花中君子”。演奏家项祖华教授就将四季与花卉结合在一起,用与季节感觉相关的音调进行改编创作出的四季乐章,展现出了四季图、花卉图等这些美好画面。在创作中,正如中国的四扇屏——上面有相关联系绘画或文字的四幅屏条,如春夏秋冬,梅兰竹菊等;又如中国的时序体民歌,也是按照季节顺序进行作曲、演唱的。按照这种传统风格,作者对这首扬琴作品也进行了同样的安排,展现出了一部四季构成的扬琴组曲。可见其创作方式是具有中国传统创作风格的,也符合中国民族的审美心理。

作者以描写四季的音乐作为烘托,用花的性格寓意人的高尚品格。第一乐章春季,作者在众多花卉里选用了“兰花”,因为她有着最幽静、最高雅的气质。兰花是一种以香著称的中国传统名花。圣贤孔子称兰乃“王者之香”,被誉为“花中四君子”,“天下第一香”。作者借兰花的高洁、清雅的个性比喻有美好品质的人。作者将其安排在第一乐章以一种淡雅的音乐形象出现。第二乐章夏季,作者选择了“莲花”,有句著名诗句“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”就描写了莲花的形象,比喻有坚贞品格的人,有着洁身自爱的高洁人格和洒落的胸襟。第三乐章秋季,作者选用了“菊花”,晋代诗人陶渊明“秋菊有佳色,挹露掇其美”的田园诗词成为千古绝唱。人们赞美秋菊璀璨缤纷、生意盎然,并寓意有着风斗霜之傲骨和茂盛的生命力的人;第四乐章冬季作者选用了“梅花”,在那万物凋零的隆冬季节,唯有梅花不畏严寒,傲雪迎霜,挺秀屹立,“暗香浮动影横斜”。梅花不愧为“百花之首、花中之魁”,是“吉祥福寿”的象征。人们常常颂扬冬梅这种铁骨冰心和坚强不屈的崇高品格。因此借物喻人,通过梅花的洁白、芬芳和耐寒等特征来歌颂具有高尚节操的人。可见这四首作品是项祖华先生对美好事物的讴歌,也是他内心世界的真实写照。

音乐作为特定时代的生命表现,它总是特定文化的产物。项祖华先生自幼受到江南丝竹音乐的熏陶,并学习二胡与钢琴。在中国传统文化方面有深厚造诣的他创作出有深厚文化特色,并符合当代听众审美需求的作品。并且从美学角度来看,咏物写景是中国传统美学的原则,因此作者不论从创作手法,还是题材选取上都遵循了传统文化的特点。

从演奏美学上来看,中国艺术是建立在听觉审美的基础上的,着眼于艺术的音乐性,以时间性的线条感为其核心,故必然以“韵”为最高审美范畴。“韵”的最深层的奥秘就在人与整个宇宙的生命运动之中,一切艺术的韵律都来自生命底部的信息和脉动。因此在演奏时应注重“气”的运用,用气来演奏,曲日由第一乐章的清淡韵律到第四乐章振奋人心的韵律结束,体现了生命的运动过程,笔者认为应将作品中“韵”字奏出。

第二章 《芳季篇》各乐章本体分析

第一节 各乐章旋律发展特点

一、第一乐章《春·兰》

《春·兰》取材于江南地区的苏州评弹,根据评弹音调发展而来。苏州评弹是苏州评话和弹词的总称。它产生并流行于苏州及江、浙、沪一带,用苏州方言演唱。评弹的历史悠久,清乾隆时期已颇流行。最著名的艺人有王周士,他曾为乾隆皇帝演唱过。嘉庆、道光年间有陈遇乾、毛菖佩、俞秀山、陆瑞廷四大名家。咸丰、同治年间又有马如飞、赵湘舟、王石泉等,之后名家流派纷呈,使苏州评弹艺术历经200余年至今不衰。可见苏州评弹也是我国传统文化的瑰宝之一。

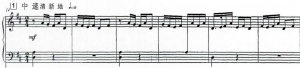

引子部分运用了前倚音,连续演奏模仿鸟鸣,旋律发展形象,生动。

谱例1-1

进入主题,第一部分旋律节奏动力感不断加强,乐句间及乐段间速度层层递进。乐句模仿弹词中三弦及琵琶弹拨乐器的演奏,开头重音突出,评弹曲调乐句板眼突出,旋律欢快跳跃。

谱例1-2

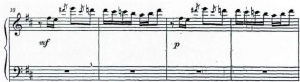

乐句力度对比,弱奏小节犹如回音。旋律层次分明。

谱例1-3

作者项祖华教授对扬琴演奏提出了十六字琴诀“左右全能,点线结合,曲直兼济,纵横交织”。这首作品里就体现了“点线结合”的要领。所谓“点线结合”,通常弹拨乐器所奏出的音响表现为“点”的效果,拉弦乐器表现为“线”的效果。在扬琴中,敲击单音叫“点”,双手交替演奏出“轮音”叫“线”,同时轮音要密而匀,点状的音要有颗粒性。二者充分结合,在作品的第二部分就有所体现。

谱例1-4

在第二部分如歌的行板部分,是对唱的形式出现的,一唱一和的曲调,音调相同,但其音域不同,如果高音区是女声,低音区是男声,C段是女声先起,男声附和;D段是男声先起,女声附和。由此形成了鲜明对比的两个旋律段。

谱例1-5(D段)

二、第二乐章《夏·莲》

《夏·莲》是由著名筝曲《出水莲》改编而成。筝是我国古老的弹拨乐器,春秋战国时期,筝已是非常流行普及的乐器了。筝名的来源是因其音响特点而得名。

我国的筝曲流派多样,如山东等派、河南筝派、浙江筝派、潮州等派和客家等派等,这些筝曲流派在中国民间流传广泛,有着深厚的群众基础。作者改编的古筝曲就是传统的广东客家筝曲《出水莲》,客家筝也叫汉乐筝,其古朴中正,淡雅清艳的乐风在众多古筝流派中独树一帜,这种既有北派正声庄重古雅,又有南国情调温婉细腻的独特风格,大概源于他早期是由南宋时期战乱从中原地区南迁的人们带到粤东闽西一带的中州古调与当地音乐相结合后形成了这样独特的音乐韵味。

《出水莲》为中州古调,原为八板体单曲结构乐曲,若以四四拍记谱,全曲只有68个小节,现在版本又加入了另一乐曲《熏风曲》的快板部分,因此结构发生了变化,篇幅伸长,成为连续体,多板式,具有套曲意味的乐曲。音调古朴,风格淡雅。全曲以各种丰富的表现手法将出水莲的神态、气质刻画的栩栩如生。

作者对该作品改编时,保留了原作的旋律特点。关于古筝曲的技巧“揉吟按颤”,作者都使用了扬琴的技法,尽可能的模仿古筝音效,如扬琴滑音指套的运用是在模仿古筝的按滑音音效,客家筝曲中富于特点的滑音和回纹滑音,是表现客家音乐风格、音乐韵味与创作出旋律情味的重要表现手法,滑音指套正是模仿了古筝中这个滑音技巧;扬琴的按弦音是在模仿古筝的揉弦音效;前倚音的运用是在模仿古筝的短小刮奏的音效。扬琴作品中运用演奏技巧,也更加具有古筝旋律的韵味。

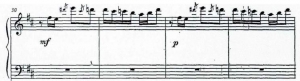

该句运用了滑音指套及扬琴按弦音的运用来表现具有古筝韵味的作品。

谱例2-1

该句运用扬琴中演奏的前倚音技巧米表现古等作品中的刮奏。

三、第三乐章《秋·菊》

《秋·菊》取材于西北民歌“花儿与少年”。这首民歌是王洛宾先生的代表作之一,作者创作该首作品时融入了中国西北民间民歌“花儿”的旋律。该旋律是发源于青海的一种民歌,广泛流传于我国西北甘肃、青海、宁夏、新疆四省(区),其曲调高亢悠扬,歌词淳朴清新,歌曲表达率真自由,有“西北之魄”之称。王洛宾先生的“花儿”之作是最具代表性的。

作者将民歌作为作品的发展动机,创作成为一首具有田园风格的作品,用了三连音,八六拍的节奏型,用舞蹈的律动,展现了秋天田园的美好景象。

谱例3-1

1行板田园风

第二部分作者用四二拍节奏,八分及十六分音符的节奏型来表达人们愉悦的心情。这两种节奏型,在乐曲中有都给人一种欢快的情绪。但表现了两种不同场景。

谱例3-2

作者为了使作品的句子不重复,在动机贯穿的前提下,在织体上做了较多的变化,如:高音声部做旋律与低音声部做旋律的对比,如男女对唱。

谱例3-3

三连音与六连音的对比等。旋律律动不断发展也同时变化多样。

谱例3-4

四、第四乐章《冬·梅》

《冬·梅》这部作品的音乐素材主要是古琴曲的《梅花三弄》的梅花段。古琴是我国现在仍在演奏的最古老的本土乐器。

《梅花三弄》,又名《梅花引》、《玉妃引》。它最早载于1425年出版的由朱权编辑《神奇秘谱》,此曲最早是东晋的桓伊所奏的笛曲,后唐代人将其由笛曲改编成为古琴曲。而后又见1511年出版的《谢琳太古遗音》和1549年出版的《西麓堂琴统》等十余种琴谱中,可见这首曲子在500年前就流传广泛。这是一首充满古代士大夫情趣的琴曲,是中国传统艺术中表现梅花的佳作。其结构上采用循环再现的手法,重复整段主题三次,每次重复都采用泛音奏法,故称《三弄》。①传承下来的古琴作品包含着极丰富的民族文化沉淀,体现了古人的音乐观、创作思想、审美情趣,以及表现思想意念的独特技法,是琴文化的核心与精华。黄祥鹏先生曾指出:"古琴音乐对中国音乐史说来类似钢琴文献对于欧洲音乐史的意义。因为它在历史上实际曾吸收、保存汉魏清商乐、南北朝隋唐俗乐大曲和唐宋以来诗、词乐的某些精华。”②

由此可见,古琴艺术在中国传统文化里的重要地位,作者运用了典型的传统文化里的古琴音乐作为素材,不仅让演奏者从扬琴音乐中了解传统文化,而且对扬琴音乐的发展起着推动的作用。

梅花段在该曲目中循环出现四次,据笔者分析该首作品是变奏回旋曲式。在第二次及第三次主题之间以及第三次与第四次主题主见都各有一段间插段,其中间插段是由主题动机变化发展而来。由于是变奏的回旋曲式,因此主题旋律在每次出现时都有不同的特点,如第一次旋律出现使用了扬琴的双音琴竹,增强了声音的厚度和立体感。

谱例4-1

①查阜西《琴学文萃》,《传统古琴曲谱集成》第565页

②黄翔鹏《论中国传统音乐的保存和发展》,《中国音乐学》1988年第4期

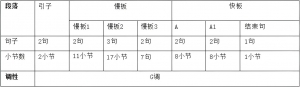

第二节 乐曲结构及布局

一、春·兰

作品《春·兰》是一首由苏州评弹曲调发展、创作的扬琴作品,具有浓郁的曲艺风格,是一首三段体结构的作品。

引子部分通过前倚音技巧的使用模仿鸟鸣,形象而生动,展现了一幅春季鸟语花香的画面。第一部分分为两段。A段共分为四句,评弹音调出现,句子轻快活泼,其中第三句是强弱对比句,弱奏句部分演奏者应将其想象成回音一般去演奏。第四句是连接句,引出共有四句的B段。速度不断递增,在减慢的八度双音声中结束。第一部分用轻快的速度展现了苏州评弹音调,有细腻的江南风格,也展现了春季里兰花清丽,淡雅的优美形象。

第二部分是如歌的行板,有C与D两个段落。演奏者演奏时心中要有歌唱的感觉。C段的主旋律是在中音到高音区演奏的,对答句的音域是低音到中音区;D段的主旋律是在倍低音到低音区演奏的,对答句是在中音到高音区演奏的。两段旋律音调一样,但音区不同,正如女生唱男生合,而重复段落确是男生唱女生合。悠扬的旋律抒发了作者对自然以及美好生活的热爱,以及对兰花的赞美之情。

第三部分是再现段,再现了乐曲的第一部分。共分A、B两个段落,与第一部分的内容基本一致,力度不断的加强,并到结束句前嘎然而止。结束句速度是白由的,由慢开始,不断渐快,并用扬琴中的夹弹技法演奏,在G调的主音上结束。展现了一派春天生机盎然的景色,以及兰花傲然挺立的音乐形象。

二、夏·莲

作品《夏·莲》是作者根据古筝作品中的客家筝曲“出水莲”改编而成的。该曲目是一首G大调的作品,其结构简明,主要分为两个部分。

散板部分也可以叫做引子部分,分为两句。运用扬琴技巧中的琶音、反竹、颤音等技巧生动的展现出了一幅微风徐徐吹来,蝉在枝头鸣叫,莲在池中竞相开放,太阳当头照的夏天场景。第一部分是慢板,其加入了滑音指套的应用,颤竹模仿蝉鸣。音乐节奏缓慢,儒雅而从容,集中凝练的塑造了出水莲花高洁、清丽的艺术形象。慢板分为三个部分,每段进入的动机不变,但是动机展开后每个乐句在旋律发展上各有不同,发生着变化,描写了在池中不同姿态的莲花形象。

第二部分是快板,古筝曲《出水莲》的现代版本中的后半部分加入了另一首客家筝曲《熏风曲》,作者在改编的过程中也遵照了现代的古筝曲谱,加入了快板的《熏风曲》部分。笔者将其分为两个段落及一个结束句。该段用2/4拍节奏,随着节奏的进一步加快,以及各种加花变奏的加入点缀,音乐变得更加明朗活泼,形象的刻画出微风轻抚、碧波荡漾,出水莲花在水中独立的卓越风姿。

三、秋·菊

作品《秋·菊》是作者根据民歌音调“花儿与少年”变化发展来的扬琴作品。该曲目是一部a小调的作品,其结构简单,是一部两段体结构的乐曲。区别于其他作品的取材,这首作品取材于民歌音调,具有民歌风格。

第一部分是有田园风的行板段落。该部分有前奏、A、A1、A2、A3五个段落组成。前奏部分是伴奏律动。在三连音的伴奏律动带动下,展开第一段A。第一段的主要由三连音节奏组成。听起来欢快明亮,具有田园风格。第二段落A1的节奏由三连音变为六连音,音的密集使音乐听起来更加欢快、活泼。18小节加入了小调色彩,暂时的离调又回到a小调。使音乐有给人一种神秘感。第三段落A2又由A1后的伴奏律动引出,A2段改为右手为旋律音部分,左手为伴奏部分,听起来好像是与前面两个段落的对比。前面A、A1段像女生在唱,后面A2、A3段像男生在唱。第四段落A3加入了反竹的音色,使音乐听起来更加明亮、活泼。段落A3、A4是A1、A2段的重复段。但是在织体方面有所变化。该段落使用了6/8拍的节奏,有一种舞蹈的感觉,让人性情愉悦。

第二部分是愉悦的快板段落。该部分有B、B1两个段落组成。B段落分为6句。引用“花儿与少年”的主题音调。句法中加入半音阶上、下行进行,句法的强弱对比明显,总是一句强、一句弱的对比进行。展现了一派丰收时欢快的景象,也如璀璨缤纷的菊花园一般。结束句的演奏法是夹弹法。即左手重音持续,右手是旋律声部,有种动力感。结尾两小节是在轻巧的反竹声中结束的,听起来幽默诙谐。区别于《春·兰》的淡雅,轻快;《夏·莲》的古朴,情绪热情欢快,为《冬·梅》的出现做了铺垫。

四、冬·梅

作品《冬·梅》是根据古琴曲《梅花三弄》改编创作的一首扬琴作品,是一首变奏回旋曲式结构的作品,根据中国五度关系调发展而来。

作品的第一次主题在中音区演奏,第二句是在A调上的离调,而后又迅速回到了G调。在技法上运用了双音琴竹。增加了和弦音色,增强了声音的厚度和立体感。音乐听起来更加丰富,有和声特色,丰富多彩。

第二次主题在调性上发生了变化,即由之前的G调转到了C调。在技法上运用了泛音音色。使音乐听起来空灵神韵,区别于古琴音色,但却别具特色。

两段均展现了梅花在冬季傲然挺立的形象。第一次间插段在第二次主题后出现,调性又转回G调,这段是作者根据动机发展的,具有承上启下的作用。根据梅花段的主题动机创作发展而成,体现了梅花乐观向上的品格。

第三次主题调性转到C调,在演奏技法上运用了左手快速六连音作铺垫,右手演奏旋律的织体形式,右手旋律音调在低音声部进行演奏,与前两次主题在听觉上有着明显的区别与对比,音乐上有种沉稳的感觉,体现了梅花在寒冬里的坚毅形象。

第二次间插段是在第三次主题后出现,调性是由前面段落的G调转到了F调,这段也是作者根据动机发展而成,但是两段旋律织体不同,音乐上听起来并无相关联的部分。情绪也是欢快、跳跃的。该段落的出现很好的引出了主题,调性由F调转到了C调,是上五度关系的调性。

第四次主题调性由第二次的间插段的F调转到了C调。由间插段最后的渐强句引出第四次主题,第四次主题也是高潮部分,在技法上运用了左手双音琴竹,右手单音琴竹的方法演奏,双音琴竹的使用使得音乐上和声色彩丰富,在快速演奏的同时,双音琴竹要离琴弦有一定的角度,尤其是半音阶的进行,要求左右手能快速的交替演奏,对演奏者来说需要一定的技术水平。这段要在强力度上保持,演奏时应加入小臂与腰部的力量。

尾声是一气呵成的一大句。这时演奏者需要内心有交响乐团的感觉,让人听起来气势恢宏,庞人。

综上所述,在调性上来看,作者的调性是根据五度关系F—C—G发展而来。在曲式结构上主题循环出现并具有变奏性,两段间插段在两段主题间出现,并且在织体、音乐上并无直接关系,因此在其曲式结构为回旋变奏曲。而在音乐上,古琴曲《梅花三弄》听起来平淡细腻,更加出世。而作者经过借鉴发展的扬琴曲听起来情绪由平淡到高潮迭起,中间又加入由主题变化发展的快板段落衔接在主题之间,使得音乐一起喝成,有种很畅快的感觉。

小结:

四个乐章的曲调所在地域不同,性格也不同,但都具有民间性,各有特色,并分别巧妙地表现了四种季节,以季节作为音乐背景依托,展现出四种花卉的个性与特点,是统一的整体但又具有独立性。

四个乐章都具有传统的乐曲风格,《春·兰》具有江南特色的弹词风格曲调,其旋律性格如江南细雨一样细腻、温婉,如江南语言风格——吴依软语一样柔软;《夏·莲》是具有古筝客家音乐特色的曲调,其旋律性格如客家人颠沛流离的生活经历有关,体现了客家人孤傲、悲凉的特质和精神,其音乐特质是古朴,高雅的;《秋·菊》是具有西北风格的民歌曲调,西北风格的民歌如西北人个性,曲调奔放、豪爽,也正用其表现了秋天的个性与特点;《冬梅》借鉴了历史悠远的古琴音乐曲调,其风格古朴,但从乐曲曲调中透出梅花坚毅的个性。

四个乐章的曲式结构均衡,其中《春·兰》《冬·梅》是三部曲式的作品,《夏·莲》《秋·菊》是二部曲式的作品。组曲的概念是由几个独立性的乐章,在统一的艺术构思下组合而成的器乐套曲。作者在创作的过程中遵照了这个原则。篇幅长短没有太大偏差,结构均衡,但各具独立性,是由四种传统艺术元素改变创作出来的扬琴作品,有着统一的创作构思。是一首值得学习和分析的优秀扬琴组曲。

第三章《芳季篇》扬琴演奏技巧分析及体会

在扬琴的演奏技法中,基本竹法是两手轮流交替,传统竹法有“左竹法”和“右竹法”两种。在不断的发展过程中,项祖华教授将扬琴演奏技巧规范为十类:单音、齐竹、轮竹、颤竹、滑抹、揉弦、拨弦、抓弦、点弦及装饰音(花音)。在《芳季篇》中这些技巧都均有体现,下面具体说明:

一、第一乐章《春·兰》

在《芳季篇》的《春·兰》中为了抒发对春天热爱以及对赞美兰花的感情,运用了轮音技巧,并结合“点线结合”,旋律不断进行发展。

轮音用左右竹快速交替奏出密集均匀的音,包括单音轮与和音轮。在演奏扬琴作品中,轮音是最具特色也是最普通使用的一种演奏技巧。在该首作品中,轮音与单音的交替演奏正体现“点线结合”的演奏特点,需要演奏者配合协调。并且作者运用了两声部交替演奏的方法。体现了男女一唱一和的音乐特色。如果高声部是女声,低声部是男声。C段是女声与男声对唱;D段是男声与女声对唱。演奏该段的时候心里要歌唱旋律,旋律线条流畅。

二、第二乐章《夏·莲》

作者在保留原作的基础上加入了扬琴的技巧成分,充分展现了扬琴的音乐魅力;为了保留古筝作品的原作音效,使用特色扬琴技巧来模仿古筝音效。

(一)、扬琴效果技法:

1、琶音:

是一种快速的分解和弦奏法,和弦各音白下而上快速顺序的奏出。该首作品中,作者将琶音用在开头句,并且连续演奏出,感觉像是微风徐徐吹过。

谱例2-1

散板自由地

2、颤竹:

在通过手腕一次性用力向下甩动的同时,大指下压,中指部位收紧,利用琴竹杆的白然弹力而产生连续密集的音点。颤竹是扬琴弹奏表现明快、跳跃等乐句及风格性乐曲中不可缺少的技法,常用于左手。左颤竹,即用左手演奏颤竹。作品中运用左颤竹来表现蝉鸣,形象而生动。在演奏琶音及颤竹技巧时,要有充分的想象力,琶音是微风颤竹是颤鸣。使得演奏的音乐有生动的画面感。

谱例2-2

(二)、模仿古筝的扬琴技法:

1、前倚音

扬琴中无法用手指表现古筝中的刮奏,因此使用了前倚音来模仿古筝中的短小刮奏。

谱例2-3

2、滑音:

扬琴演奏滑抹音时,指套戴在左手中指第二关节上,右手击弦后或击弦的同时,左手用滑音指套紧贴在弦根的山口左面向右面来回滑抹和颤动,发出古筝的压音、弦乐的揉弦。琵琶的推拉弦的演奏效果。滑音指套是采用不锈钢或铜质制成,由指环与金属小圆棒焊接而成。指套是在电吉他滑音棒原理的启示下研制成的。这一技巧的发明有效的改变了过去在扬琴演奏中能硬不能软,能直不能圆,出音死板的现象,使扬琴的“直嗓子”在演奏时“拐弯”,增强了演奏中的诗意和耐人寻味的感染力。这是项祖华先生在创作中比较钟爱的一种技法。在该曲中出现了上滑音、下滑音及回滑音,这是一首由古筝作品移植来的扬琴作品,滑音指套的使用是在模仿古筝的按滑音。

3、揉弦:

击弦后在琴码另一方,用另一手的中指、无名指为支点揉动琴弦,发出波浪音颤的余音。因此作者用揉弦来模仿古筝的按颤音。

谱例2-5

在演奏模仿占筝部分旋律时,之前要多听古筝的演奏版本,扬琴演奏者对古筝演奏的韵味感觉不断加深,在练习该作品时,能更好的演奏出特色的扬琴技巧。

三、第三乐章《秋·菊》

1、tr—颤音的运用

颜音,比波音的时值长,奏法即二度(或三度轮)的效果,它的起始音均为本位音。在该首作品中,作者用颤音表现一种听起来心情愉悦的音效。

谱例3-1

3、反竹的运用

用琴竹头翻过来击弦,发出清脆的音色。该作品中运用反竹音色区别于正竹音色,作为第一部分的结束句,有种清新亮丽的感觉。在作品的最后一句也用了反竹,句子轻快,并且戛然而止,体现了一种幽默诙谐的情绪。

谱例3-2

4、夹弹法

夹弹法的使用,重音的不断渐强,使得动力感不断加强。

谱例3-3

在演奏该作品的过程中,第一部分要注意两个手的配合,左手与右手旋律的交替;在演奏第二部分的时候,十六分音符的连续演奏,要听出其中的旋律线条,心里清晰分明旋律音及非主要音。

四、第四乐章《冬·梅》

1、双音琴竹

双音琴竹有和音四度以及和音三度关系的,击弦时可发四度或三度音程关系的音响效果。在该首作品中,由于作品需要,使用的是两支四度关系的琴竹,增强了声音的厚度和立体感。

谱例4-1

2、泛音

在击弦的同时,另一手用中指指尖轻触所击琴弦发音,弦长泛音列是以1/2点泛八度。在该首作品中,是在模仿占琴曲中的泛音感觉。音乐听起来如天籁之音。

谱例4-2

3、六连弹音

在作品中,作者在第三次梅花段中运用了六连弹音,即左手在一拍之内连续演奏六个音。右手在低音声部演奏旋律音。

这也充分地体现出了扬琴演奏中“点”与“线”①的关系。所谓的“点”即是音符的颗粒性,体现音符的纵向运动变化,突出音符的节拍、节奏特点。相反,“线”则是音符的连贯性,显现的是音符的横向运动,讲究的是音符间有序的结合以及其进行的流畅“线条”感。因此,单手的六下,以颗粒为基础的点连在一起变成连绵不断的线。

谱例4-3

该首作品主题连续出现四次,但每次旋律出现时的情绪不同,笔者感受到一个好的音乐演奏者要学会控制自己的情绪,因此在四次不同情绪的把握中,要敏感的体会到不同的情绪的感觉,如最后一段是全曲的高潮段,歌颂了梅花在风雪中高傲的形象,演奏此段时内心要有交响乐宽广宏大的艺术感觉。

演奏技巧总结:

项祖华教授的作品中扬琴演奏技法丰富,包容性强。四个乐章可以体现出作者在技巧方面十六字诀“左右全能、点线结合、曲直相兼、纵横交织”的特点。技巧的应用使作品更加有艺术感染力,不仅对演奏者是很好的学习机会,对听众也是一种美的享受。如轮音及颤音部分的演奏在作品中都有集中的体现,对学习者来说是很好的练习作品。同时作者在创作的过程中,注重了作品纵向发展的特点,使之具有多声部功能,不仅需要双手持琴竹同时击弦,如在《秋·菊》里,旋律音在左手,注重培养学生左手的灵活性,也加强对右手伴奏音符的训练;而且在《冬·梅》里还使用了双音琴竹,构成和声效果,使声音立体化。项祖华教授对扬琴技巧的简短精炼的总结:“扬琴十大技巧,运竹击弦有法。单齐轮滑又颤,点拨加揉加花”更有助于扬琴演奏者演奏扬琴作品。

①参见《扬琴演奏“点”“线”概论》,王文礼著

结语:

扬琴作为一件世界性的民族乐器,不论在作曲上,还是演奏上将来都有很大的拓展空间。自从明朝扬琴传入中国后,常用于广东音乐、江南丝竹等曲艺伴奏,扬琴发展至今已有400年的历史,在改革开放以后,人们对扬琴进行了不断改造,随着形制上的改革,音位的规范化,也不断地涌现出一批优秀的扬琴作品,形式有独奏曲、协奏曲、合奏曲、重奏曲、组曲等优秀作品。组曲形式的作品是统一的整体,但每个作品又具有独立性。如在西方音乐里,《动物狂欢节》这样的组曲作品,对学习者来说是有趣味的,因此“洋为中用”。

在写此篇论文的同时也了解到项祖华教授集创作、教学、演奏于一身,对扬琴的发展起到了推动的作用。他的作品文化底蕴深厚,对于学习者学习扬琴作品的同时也了解到博大精深的中国文化。笔者通过对《芳季篇》的演奏与分析,感受到具有文化底蕴的作品的同时,也对更多的扬琴演奏技巧进行了了解与练习,中国传统文化元素是作品家取材的宝库,演奏者也希望作曲家创作出更多优秀的作品,共同推动扬琴事业的发展。作品从题材、体裁、内容、技法等方面都有更深层可挖掘的潜力,这还需要作曲家们和演奏家们的共同关注和鼎力协作。笔者同时也相信,通过写作意识、表现形式、作曲技法的不断创新和探索,多元的现代扬琴作品将不断呈现,从而推进扬琴专业的现代化进程。

参考文献

著作:

1、刘月宁《扬琴弹奏基础教程》。北京:中国青年出版社,1997年7月北京第一版。

2、郑宝恒《扬琴新技法及曲选》。北京:人民音乐出版社,1994年5月第五次印刷。

3、王震亚《古琴曲分析》。北京:中央音乐学院出版社,2005年11月第1次印刷。

4、陆敏《中国传统名曲欣赏》。安徽:安徽文艺出版社发行科,2004年1月第1次印刷。

5、项祖华《扬琴作品集》。上海:上海音乐出版社,2000年10月第1次印刷。

6、李萌《广东、客家、粤曲筝曲集》北京:中央音乐学院出版社2003年12月第1次印刷。

7、桂习礼《跟名师学扬琴》北京:国际文化出版社公司2003年8月1号第一版。

8、第八届世界扬琴大会论文集北京:第八届世界扬琴大会组委会2005年10月。

论文:

1、查阜西《琴学文萃》,第565页《传统古琴曲谱集成》 编辑计划。

2、百弦颂祖国双竹奏华章——项祖华教授从事扬琴艺术教育50周年 王义茹 人民音乐2009-7

3、论扬琴曲——竹林涌翠的艺术特色 徐希茅 文沫 中国音乐季刊2006—4

4、评项祖华的扬琴艺术 杨秀荣 表演艺术(期刊)1994—2011

5、扬琴名曲苏武牧羊的欣赏与学习 李红梅(安徽师范大学音乐学院) 乐器学堂

6、从“琴书”看扬琴的伴奏 于盼 商业文化(期刊)2008—9

7、扬琴与钢琴的比较借鉴 王薇 2008—3(音乐创作)

8、扬琴即兴伴奏 谢丽丽 中国音乐第66期

9、扬琴曲《将军令》的演奏风格 尹梅 二度创作(期刊)

10、扬琴的再创作 曾艺禅 音乐时空

11、民族乐队中弹拨乐器的艺术表现与处理 张馨洁(沈阳音乐学院)

12、民族器乐作品风格的多样化——在“2006民族管弦乐队训练与创作高层论坛”上的发言 黄晓飞 创作研究(期刊)

13、江南丝竹扬琴的演奏特点与发展 尹梅 歌情舞韵(期刊)

14、浅谈扬琴与乐队 张强 音乐教学(期刊)

15、浅谈扬琴技术中的一些问题 张彩琴 音乐论坛(期刊)

16、论中国扬琴的文化特质 王义茹(山东师范大学音乐学院)齐鲁艺苑 山东艺术学院学报

17、论气息在扬琴演奏中的重要性 蔡霞(咸宁学院)2008-8第28卷第4期

18、试论扬琴在粤剧音乐中的应用 邹映雪2008—4 业者心得(期刊)

19、谈民族弹拨乐演奏中的自我倾听 范红玲 《大舞台》单月号2009—2 艺术教育(期刊)

20、扬琴概述 刘月宁 乐器2000年第一期