摘要:《国魂篇》是我国当代著名扬琴演奏家、作曲家、教育家项祖华先生于上世纪七十至九十年代创作的扬琴套曲,也是扬琴艺术进入专业创作时代以来的具有里程碑意义的现代扬琴作品,这部作品的创作与演奏在我国扬琴艺术发展史上具有十分重要的意义。作为标题叙事性扬琴作品的经典曲目,扬琴套曲《国魂篇》具备着较高的研究价值。本文将目光聚焦于《国魂篇》中的《屈原祭江》、《林冲夜奔》两阕之上,力图从对这两部作品的音乐分析、演奏技法分析以及实际演奏分析三个方面入手,深入理解项先生这两部作品的创作思路及文化内涵,正确认识这两部作品对当代扬琴艺术传承与发展的重要意义。

关键词:扬琴 《国魂篇》 《屈原祭江》 《林冲夜奔》 项祖华

绪论

相关背景介绍及选题缘由

扬琴是一种广布于世界各地的击弦乐器,起源于中东西亚亚述与波斯古国,盛行于十四世纪的欧洲,后又传入西班牙、匈牙利和土耳其等地,至今仍在东欧、西亚、南亚等地区有所流行。明万历年间,随着中外交流的越发密切,扬琴自波斯传入我国,最初流行于广东一带。四百年来,扬琴根植于民间艺术之中获得发展动力,成为了,如说唱琴书、戏曲等民间诸多音乐形式之中不可或缺的伴奏乐器,也成为了许多民间乐种中重要的组成部分。在长期扎根于民间的发展过程中,扬琴这件作为古代音乐文化交流而传入中国的乐器,在使用与演奏上俨然已经具备了浓郁的中华民族特色。明清以来,随着各地民间音乐的发展,扬琴艺术也呈现出不同的风格特点,并形成的诸多的流派,如东北扬琴、江南扬琴、四川扬琴、广东扬琴等。随着扬琴逐渐被用于独奏,越来越多的扬琴独奏作品为扬琴艺术的发展注入了新的活力。建国后,扬琴音乐在作品创作、乐器改革、演奏技术发展、人才培养等方面,都取得了巨大的成就,特别是创作水平的提高、创作思维的丰富,不仅使得扬琴音乐作品呈现出多元化的风格,也促进了演奏技术的发展。

历史由人创造,人推动着历史的发展。纵观扬琴艺术的当代发展历史,项祖华先生便是其中不得不提的人物。项祖华先生是我国著名的扬琴演奏家、作曲家、音乐教育家,出身于苏州的音乐世家,自幼跟随陆修棠、杨荫浏、卫仲乐等国乐大师学习民族器乐和音乐理论,具备了极高的艺术修养。项先生所创作的大型扬琴套曲《国魂篇》、《芳季篇》以及协奏曲《海峡音诗》等作品都可堪称是扬琴艺术发展史上的经典,所出版的专著《扬琴弹奏技艺》等一批扬琴理论研究文献更是填补了扬琴演奏理论的部分空白。

扬琴套曲《国魂篇》是项先生的代表作品,包括了项先生六十年代以来创作的《屈原祭江》、《苏武牧羊》、《昭君和番》、《林冲夜奔》四部扬琴独奏作品。这些作品以历史人物、故事和文学作品作为素材,通过对历史故事和人物形象的描绘和刻画,表现出了中华民族的“国魂”—民族气节与英雄气概。作为扬琴演奏技法理论与创作时间相结合的代表性作品,项先生的《国魂篇》既具备着优美动人的旋律、鲜明的主体以及传统与现代相结合的创作思想,又从表现故事情节、人物形象出发,充分融汇了扬琴的演奏技巧与滑抹摇拨、双泛音、摘音等新技法,使得《国魂篇》四阕作品美名远扬,从国内至海外,流传范围极广,影响巨大。而在这四阕之中,又以《屈原祭江》、《林冲夜奔》两阕颇受瞩目,其中所蕴含的创作思想、采用的演奏技法等都十分经典而丰富。故而,笔者在反思了自身学术能力、学术背景之后,结合笔者已有的扬琴演奏实践经验,选择将本文的目光聚焦于《国魂篇》中的《屈原祭江》、《林冲夜奔》两阕之上,力图从对这两部作品的音乐分析、演奏技法分析以及实际演奏分析三个方面入手,深入理解项先生这两部作品的创作思路及文化内涵,正确认识这两部作品对当代扬琴艺术传承与发展的重要意义。

《屈原祭江》取材于明代朱权《神奇秘谱》之中《离骚》一曲,是在其音调的基础之上发展创作而成的。《国魂篇》皆旨在通过塑造历史中的英雄人物形象以弘扬中华民族精神,《屈原祭江》这部作品便以屈原这个历史人物为对象,以其高风亮节为表现核心。屈原是中国历史、文学史上的重要人物,是战国时代楚国政治家、文学家、楚怀王时期的三闾大夫。作为一名政治家,在战火纷扰、诸侯争霸的战国时代主张对外联齐抗秦,对内明修法度,因而得到了当时楚国贵族的记恨和排挤,加之楚怀王整日沉迷酒色,听信谗言,最终将屈原放逐;作为一名文学家,屈原广泛搜集楚地民歌,成集《离骚》,成为楚地文学的集大成者,从此开创了中国古代浪漫主义诗歌的先锋。《屈原祭江》正是描写了屈原被放逐之后,心志难平,最终投江汨罗的故事。此曲在古琴曲《离骚》的基础上进行了扩展,体现出了一种古朴、凝重、悲壮的民族神韵。

《林冲夜奔》则以中国古典名著《水浒传》第十一回“林冲雪夜上梁山”作为故事背景,刻画出了林冲英雄落难、怒火满腔,顶峰踏雪、夜奔梁山的豪情壮举。在原著中,林冲作为八十万禁军教头,因与太尉高俅结怨而发配沧州,而高俅心有不甘,欲将置其死地,故放火草料场,因林冲躲于山神庙而幸免于难,最后无奈杀死陆谦而逼上梁山。此段故事曾被改编为多种不同的艺术形式,此曲的音乐素材正是来自于昆曲的音调,运用我国传统音乐中“起承转合”的音乐发展结构创作而成。

从两部作品的题材上来看,都呈现出一些共性特点:从故事素材看,二者均是采用典型人物和事件来展现民族气韵和精神。无论是真实的历史人物屈原,还是文学、戏剧中的人物林冲,他们都共同表现出了忧国忧民、大无畏的英雄气概;从音乐素材的选用上看,二者都体现出了当今民族器乐创作对传统音乐的继承性,都是在以民族精神为主题的音乐作品的创作中借鉴了传统音乐元素。此外,在各种艺术形式之中,这两位英雄人物都是被反复描写、塑造的对象,如古琴曲《离骚》、黄河先生的扬琴曲《离骚》,都以屈原为描述对象;而如传统昆曲中的《夜奔》、古筝曲《林冲夜奔》等,则又都是以林冲雪夜上梁山的故事为背景展开的音乐创作。故而,无论是屈原还是林冲,在艺术形象、艺术内容的塑造上都是较为成熟的。在前人的基础上,项先生《国魂篇》中的屈原与林冲,在形象、情节的塑造上体现出什么样的特点、有着怎样的新运用、如何体现“国魂”,这些也都是本文将会投以关注的内容。

本题的研究现状

虽然无论是《屈原祭江》还是《林冲夜奔》,都已是项先生广为流传的扬琴作品,但学界对于这两首乐曲的研究在深度上还有很大的提升空间。

对于《屈原祭江》的研究大多集中在一些对扬琴发展史进行梳理的研究成果中,如王杨在其硕士毕业论文《扬琴艺术在北京的发展史研究》中,梳理了扬琴艺术在北京的发展过程,文中在讨论当代音乐创作、演奏技法的运用时,数次以《屈原祭江》为例1;张文禄在《跨越时空的对话——谈扬琴独奏曲<离骚>的教学与演奏》一文中,则在分析《离骚》时,与同主题扬琴曲《屈原祭江》进行了一定的对比2;文沫在其硕士论文《从叙事角度对扬琴表现艺术的研究》中,从叙事的角度出发,以表现研究为目标,从扬琴的艺术表现力的方面对扬琴艺术进行研究,涉及了《屈原祭江》的相关内容。3

《林冲夜奔》的研究成果则丰硕了许多,相关的研究成果如张立群的《扬琴曲<林冲夜奔>的创作特色与演奏诠释》4、程荣的《解析扬琴独奏曲<林冲夜奔>》5、刘月宁的《扬琴名曲<林冲夜奔>赏析》6等,多数都集中于对扬琴曲林冲夜奔的创作特色加以关注,也对其中采用的演奏技法有所分析。

关于项祖华先生创作风格相关研究的文章大多来自于硕士论文,如刘燕子的硕士论文《项祖华扬琴作品的音乐学研究》7、袁丽珠《对项祖华先生扬琴音乐创作风格的研究》8、田超《谈“音画通感”在音乐创作中的作用——以项祖华音乐作品为例》9等,大多聚焦于对项先生个人创作思想、创作风格的探索、归纳与总结。

值得一提的是,项先生本人同样也是扬琴音乐理论家,在其出版的著作、发表的文论中都能观测到他创作的相关思想。

1王杨.扬琴艺术在北京的发展史研究[D].首都师范大学硕士论文,2007.2

2张文禄.跨越时空的对话——谈扬琴独奏曲《离骚》的教学与演奏[J].乐器,2005,(6).

3文沫.从叙事角度对扬琴表现艺术的研究[D].江西师范大学硕士论文,2006.

4张立群.扬琴曲《林冲夜奔》的创作特色与演奏诠释[D].南京艺术学院硕士论文,2014.

5程荣.解析扬琴独奏曲《林冲夜奔》[J].青年文学家,2009,(5).

6刘月宁.扬琴名曲《林冲夜奔》赏析[J].乐器,2004,(1).

7刘燕子.项祖华扬琴作品的音乐学研究[D].河南大学硕士论文.2009.

8袁丽珠.对项祖华先生扬琴音乐创作风格的研究[D].吉林大学硕士论文.2011.

9田超.谈“音画通感”在音乐创作中的作用——以项祖华音乐作品为例[D].中国音乐学院.2010.

一《屈原祭江》、《林冲夜奔》音乐分析

1.1《屈原祭江》音乐分析

1.1.1《屈原祭江》曲式结构分析

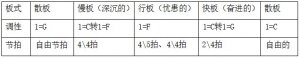

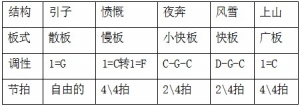

此曲的结构借鉴了中国传统音乐板式变化的结构,根据板式的不同分为五个部分。其曲式结构列表如下:

[散板]:自由性的节拍,建立在E羽调上,整体上可以分为两个部分,每一部分都落在调式的下属音上,第一部分的特点在于连续的十二连音、十四连音、八连音、六连音的连接,后半部分注重六连音、九连音、十二连音的连接。两部分的速度都表现出了慢起渐快的过程。

[慢板]:分为两个段落,其中第一段(1-14)小节,4\4拍,A羽调式,落音为调式的下属音D,为主题材料的呈示部分;第二部分为(15-28)小节,为主题材料在主调上方下属调上的再现。

[行板]:(29—77)小节,引入了新的音乐材料,拍子为5\4、4\4的混合拍子,调性为D羽调式。

[快板]:(78-178)小节,此部分是展开性的段落,分为两个部分,其中第一部分为(78-150)小节,2\4拍转3\4拍,节奏节拍非常的规整,律动性较强;后半部分转调至E羽调上,以十六分音型的进行为主。

[散板]:尾声部分,建立在A羽调式上,速度自由,注重渐变性力度的变化。

1.1.2《屈原祭江》旋律特点分析

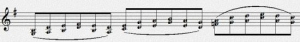

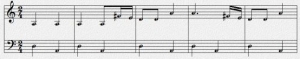

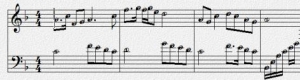

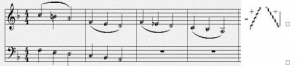

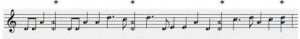

此曲的主题元素来自古琴曲《离骚》的主题,在[引子]部分中,一开始采用原主题的两个骨干音re、la作为起音和落音,形成了级进下行的四度框架,表现出了“雾锁江面”的意境。(乐曲第1小节,见谱例1-1)

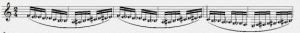

谱例1-1

紧接其后,采用了连续的十二连音的进行,以描绘性的笔触刻画出了烟雾罩绕下波涛滚滚的汨罗江,在由三度、四度和弦叠置的连续的六连音的进行中,表现出了此刻屈原内心的矛盾与忐忑不安的心境。(乐曲第6小节,见谱例1-2)

谱例1-2

此部分整体上旋律特点体现出了对意境和心境的双重描述,紧扣作品主题,同时也为其后主题旋律的出现做好了铺垫。

主题旋律部分直接借鉴了古琴曲主题,速度缓慢,气氛深沉而凝重,表现出了屈原踱步江边,内心愤懑的情绪。从第十四小节开始,主题旋律在上方四度调上原样再现,使乐曲中的人物情绪进一步得到发展。(从乐曲第8小节开始,见谱例1-3)

谱例1-3

在[行板]部分中,旋律变得更加的细腻和委婉,滑抹音技法的运用表现出了吟唱性旋律的特点,仿佛是屈子行吟,感叹世事的变化和人心的险恶。这一部分中,旋律在不同的音区上呈现,表现出了人物内心较强的矛盾性,突显出音乐的发展动力。(从乐曲第40小节开始,见谱例1-4)

谱例1-4

第三部分[快板]为原主题材料的变奏,采用2/4拍,节奏的律动性较强,从第十五小节开始,旋律出现暂时性的离调,转入上方的下属调上,切分音型和前八后十六音型的运用使旋律呈现出一定的动力性特点。此部分也为全曲的高潮部分,通过强烈的旋律张力表现出了怀才不遇、遭受冷落的屈原毅然投入滚滚汨罗,壮烈祭江的情景。(从乐曲第85小节开始,见谱例1-5)

谱例1-5

最后,[散板]部分从三连音的形式表现出一种悲凉的音调,好比滚滚江水东逝流向远方,远处传来阵阵哀歌,作曲家采用从高音区到低音区的连续下行来缅怀伟大诗人的离世。最后采用双泛音的形式,不断的重复主题的两个骨干音re、la,寄托了怀念的哀思,塑造了空灵的境界,形成前后的统一。(从乐曲第192小节开始,见谱例1-6)

谱例1-6

1.2《林冲夜奔》音乐分析

1.2.1《林冲夜奔》曲式结构分析

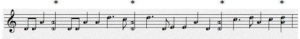

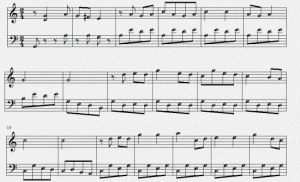

此曲的结构借鉴了中国传统音乐中“起承转合”的四部结构特点。其结构列表如下

[引子]自由节奏的散板,建立在E羽调式上,此部分主要是是以琶音式的和弦进行为主,音响上的表现较为丰富。

[愤慨]:“起”部,慢板,4\4拍,共有36个小节,为此曲的呈示段落。分为两个部分,第一部分为(1-19)小节,A羽调式,第二部分(20-36)小节,旋律转入上方下属调式D羽调上。

[夜奔]:“承”部,小快板,分为三个有机连接的部分,第一部分(36-82)小节,A羽调式;第二部分为(83-121)小节,D徵调式,为2\4、3\4的混合节拍;第三部分(122-158)小节,A羽调式,以十六分音型的进行为主。

[风雪]:“转”部,分为三个部分,其中第一部分为节奏自由的散板,为了表现风雪交加意境采用了半音级进下行和不段反复的固定音型来表现。第二部分转入快板,E羽调

式,为主题材料的变奏部分,经过四个小节的半音上下行级进后进入第三部分,转为A羽调式,大量的运用了半音进行表现出了风雪交织的恶劣环境,为全曲的高潮部分。

[上山]:“合”部,广板,旋律非常的舒展,最后在C宫调式上结束。

对比两部作品,从结构上看,这两曲都呈现出中国传统音乐中的标题化特点,都非常重视叙事化与戏剧化,充满了戏剧性矛盾。两部作品音乐发展的直接动力来源于故事情节的发展与人物内在心理的变化,也正是基于上述特点,作曲家在曲式结构的安排中采用了不同的板式变化结构来呈现音乐内容。

1.2.2《林冲夜奔》旋律特点分析

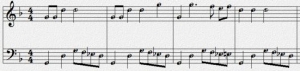

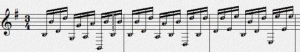

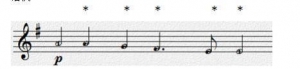

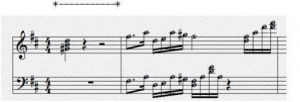

此曲旋律的发展与进行是基于“起承转合”的四部结构的基础上的,作为一首以戏曲素材为创作元素的作品,其旋律的发展具有昆曲曲牌体结构和京剧板腔体结构的双重特点。[引子]部分借鉴戏曲中的[导板]结构,节奏散碎,建立在la、mi两个骨干音上,此部分采用双音琴竹,因此旋律的发展是和声性的,为主题起到了很好的衬托作用。(从乐曲第2小节开始,见谱例1-7)

谱例1-7

第一部分[愤慨],速度缓慢,主题旋律非常的清晰,表现出了林冲“夜奔”前的愤慨的情绪,特别是在第四小节和第八小节采用反竹技法,在音色的表现为旋律的进行增添了一定的戏剧性,从第20小节开始,旋律的主题在上方四度调上呈现,进一步深化了愤慨的情绪。(从乐曲第27小节开始,见谱例1-8)

谱例1-8

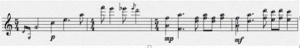

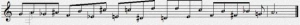

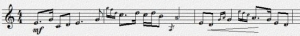

第二部分[夜奔]为小快板,旋律进行非常有力,切分音型的运用表现出了较强的动力性效果。从此部分的第47小节开始,调性转到主调上方的五度调上节奏表现的非常统一而整齐,在旋法上表现为模进的特点。从第71小节开始,乐曲开始运用十六分音型,旋律在高、低八度音上以更快的速度进行,以音高的高低反复变化表现出了林冲夜奔时的思绪万千,展现了林冲既惆怅、又微带兴奋的心境与情绪。(从乐曲第115小节开始,见谱例1-9)

谱例1-9

第三部分[风雪]以各种音型的变化、半音的进行、调性的发展共同体现出了旋律的变化,对“风雪交加”之场景的描绘格外的形象。

第四部分[上山]中的旋律基本上是以八度叠置的和音进行为主,是主题的变形,最后以三连音式的进行而结束。(从乐曲第282小节开始,见谱例1-10)

谱例1-10

从以上对两首乐曲旋律特点的分析来看,两首乐曲的旋律具备着明显的共性特点,主要体现在主题旋律都来自于不同体裁的民间音乐。在两者的引子部分中都运用主题元素,都很好的衬托出主题的意境,为接下来主题的表现奠定了基础;在乐曲的每一个部分中对主题旋律进行了不同形式的变形或变奏,通过不同的节奏型、调式调性的运用来扩展和发展旋律,最后在乐曲的末尾又再一次呈现的主题旋律元素。这些都充分表现了作曲家在创作中对主题材料的充分把握与理解,运用不同的旋律发展手法进行故事意境、人物心境和整体情境的巧妙描绘。

二《屈原祭江》、《林冲夜奔》的演奏技法分析

《国魂篇》作为我国第一代扬琴演奏家、教育家项祖华先生于上世纪七十至九十年代创作的扬琴套曲,也是扬琴艺术进入专业创作时代以来的具有重要意义的作品。而的《林冲夜奔》与《屈原祭江》两部作品,从演奏技法上看,明显能够感受到作为演奏家、作曲家的项祖华先生在继承扬琴传统演奏技法的基础上,匠心独运地运用了扬琴演奏新技法,使之能够适应现代作品的要求,并提高艺术表现力。

2.1演奏技法应用

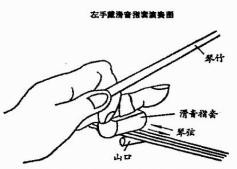

2.1.1滑音

在中国音乐体系的传统音乐中,在运用单音时普遍存在着一种有意识的音高、音色、音强的变化,这便是中国传统音乐所具有的“腔音”特征。1在乐器技法上,滑音便是这种腔音运用的具体体现。扬琴中的滑音实际上包含竹类滑音与弦类滑音两类,其中竹类滑音主要有上滑竹、下滑竹、固定滑竹等;弦类滑音主要是借助滑音指套表现出的滑抹技巧。笔者在此论述的主要是后者,滑抹音是在扬琴传统滑音类技巧的基础上而不断发展完善的,由天津音乐学院郑宝恒教授发明并与上世纪八十年代推广运用,主要借助一种滑抹工具——滑音指套(见图2-1)来完成。2

图2-1

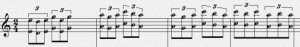

当右竹击弦后,运用套在左手中指第二关节上的指套紧贴在弦根的山口左面向右或者是从原位音向左至山口方向进行左右间的滑动,便能够演奏出二度或三度甚至更多的非乐音滑音效果。3在《屈原祭江》的第三部分“行板”中为了表现屈原忧国忧民的心境,在*处便运用了这一技巧。(从乐曲36小节开始和第81小节开始,见谱例2-1谱例2-2)

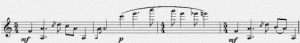

谱例2-1(上滑抹与下滑抹)

谱例2-2(回滑抹)

2.1.2拨弦

拨弦指的是运用琴竹的尾部、拨片或手指来拨动琴弦进而获取明亮的音色1,在传统扬琴流派中,以东北扬琴与新疆扬琴所用较多。采用拨弦技法演奏在音乐的表现上主要是突出两个效果,一是与正竹弹奏形成音色上的对比;二是在表现某些音乐意境时能够增强其戏剧性效果,因此在传统拨弦的基础上有派生出很多的拨弦技巧,如手指拨弦、滑拨、摇拨等。

传统的拨弦技巧如同管乐器中的历音及弦乐器如古筝中的刮奏,无论是从低音到高音还是高音到低音要求经过音演奏的清晰均匀,也可以称之为固定音高拨弦;现代扬琴作品中常用的是无固定音高的滑拨。在《林冲夜奔》这首乐曲中,在第一部分(愤慨)与第二部分(夜奔)的连接中,就运用了滑拨技巧,在第一部分末尾两个小节的泛音后打开扬琴琴盖进行滑拨,进而转入第二部分的小快板,突出英雄林冲在愤慨后夜奔的戏剧性效果,在演奏时要特别注意尾尖把握好规定的时值节奏,在有限的时间里突出演奏效果。(从乐曲第40小节开始,见谱例2-3)

谱例2-3

1王耀华.中国传统音乐结构学.[M]福州:福建教育出版社,27.

2刘达章.扬琴演奏艺术.[M]北京:人民音乐出版社,1999,167.

3刘达章.扬琴演奏艺术.[M]北京:人民音乐出版社,1999,168.

2.1.3反竹

反竹技法是江南扬琴中的传统技法,即采用琴竹头的反面演奏,其音响效果与拨弦相似,在传统的扬琴乐曲中,反竹技法主要表现为两种形式,一是在表现极为快速的乐段时所展现出的欢快、激越、昂扬向上的意境;二是在中板或慢板的乐段或乐句时所展现出的悠远、深邃的意境。

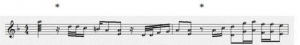

在《屈原祭江》这首乐曲中,在反竹的运用上有两点非常具有特色,一是在第三部分(行板)中以高音区反竹长轮演奏的出的乐句形式,与前后两个的小节的滑抹音技法所形成的

性格上的对比。(从乐曲37小节开始,谱例2-4“*---*”处)

谱例2-4

二是在乐曲的最后的散板段落中运用反竹加颤音的形式演奏出的半音化的进行,表现出了复杂矛盾心理的抒发。两者在演奏时都要注意旋律进行的平稳性与均衡性,以突出音乐形象的细腻表现。在《林冲夜奔》“愤慨”乐段中的第四小节与第八小节两处也运用到了反竹技巧,两处采用音阶级进下行的旋法形成前后两个乐句的对比,刻画出了主人公愤慨的心态。(从乐曲第11小节开始,见谱例2-5)

谱例2-5

2.1.4揉弦

揉弦也称为压音,在传统东北扬琴曲中运用的较为广泛,演奏时用一支琴竹弹弦后,另一支手在该音琴码的另一端,用中指、无名指连续揉动琴弦,发出类似古筝波浪吟音的效果。在中国传统音乐的审美视域中,滑音与揉弦音一样作为腔音的体现来表现一种玄远飘渺的意境。在《屈原祭江》第一部分的散板中就运用到了揉弦技巧,表现出了屈原平生不得志,在汨罗江畔哀叹行吟的画面。(乐曲第1小节,见谱例2-6“*”处)

谱例2-6

在演奏这一部分的揉弦时小臂要做到放松灵活,避免僵硬,揉弦时发出的音应当是自然的流露,而不是刻意的去追求效果,因此用力不能过猛,同时双手的组合动作要协调有序,做到沉稳表现,才能取得良好的揉弦效果。

2.1.5颤音

颤音是传统扬琴重要的演奏技巧,在广东音乐的扬琴曲中运用的较为广泛,其表现效果非常的华丽。根据时值的划分,颤音可以分为短颤音与长颤音两种。一般情况下,在演奏颤音时是原位音与上方二度音相互交替快速均匀的弹奏,类似于长轮的效果。演奏颤音时,双手持竹要保持手臂与手腕的放松,在规定的时值内做到均匀的颤动与力度的均衡性把握。在《林冲夜奔》第三部分(风雪)中一开始便是四拍倍低音sol的颤音,为后面表现风雪焦急情境的刻画作了铺垫。(从乐曲第165小节开始,见谱例2-7)

谱例2-7

《屈原祭江》的最后一部分中运用半音化反竹颤音形式,其音响效果充满了戏剧矛盾性的特点。(从乐曲第188小节开始,见谱例2-8)

谱例2-8

2.1.6摘音

在扬琴艺术发展的道路上,为了扩大扬琴的艺术表现力,扬琴演奏家、作曲家、改革家们都在努力的去发掘扬琴演奏的潜力,特别是在对演奏技巧的探索中可谓是下了一番功夫,由于各乐器之间演奏技巧上的融通性,使得乐器之间相互借鉴和移植技巧,这已经成为器乐演奏艺术一种固有的现象。扬琴摘音的发明就是借鉴了琵琶摘音和板腔体戏曲中“板”的运用。摘音指的是用左手的大拇指压住弦,右手竹尾拨弦,或者是用左手大指与是指夹紧原位音,右手用竹尾拨弦。在演奏摘音时,右手竹尾不要离左右压弦或夹弦位置太近或太远,否则发出的摘音不明亮,要追求一种脆亮的音色,其次还要防止杂音的出现。

在《林冲夜奔》中其摘音的运用就模仿了戏曲中“板”的运用,一般在每一拍的音头上表现出来。(从乐曲第33小节开始,见谱例2-9“*”处)

谱例2-9

2.2创新技法应用

2.2.1《屈原祭江》双泛音技法

器乐演奏艺术的发展主要表现为三个方面,一是新颖的创作手法促使乐器自身的改革,从而促进了演奏水平的提高;二是标题性的音乐表现需要相应的演奏技巧的运用来体现;三是演奏者自身对乐器演奏技术的探索与追求。扬琴演奏中的双泛音演奏技法正是在以上三者的基础上而产生的。项祖华先生在《屈原祭江》中运用的双泛音演奏技法是在传统扬琴泛音演奏技法的基础上而改良创新的,《屈原祭江》作为一首现代扬琴作品,其现代性不仅体现在运用新颖的音乐材料以及西化的作曲技法,更重要的则是体现在新技法的发明与运用上。此外,为了体现出屈原行吟、投江的标题化意境,也需要一定的新式技法来体现,因此作曲家着重在扬琴泛音上进行了创新性的发展。

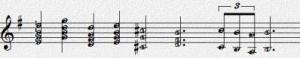

传统的泛音技巧指的是在击弦的同时,另一支手的中指指肚浮触所弹琴弦,发出柔弱的音色,发音弦长的泛音列以二分之一、三分之一、四分之一的长度而发出八度、高八度的五度、十六度的音响。泛音技巧一般运用在慢板与散板中,或者是在某一乐段的结尾处,以渐慢的速度体现出来。在《屈原祭江》最后的尾声中便是用一系列的泛音来呈现的,其泛音的表现运用全曲的两个核心音re和la,其中以re和la所形成的双泛音的音程最为特色。(从乐曲第192小节开始,见谱例2-10“*”处)

谱例2-10

在演奏此种五度双泛音时需要右手持两支琴竹的同时持双竹呈扇形状击奏双泛音,左手用食指、中指同时点触双弦发音点。演奏时要特别注意手指触弦时要保持适当的力度,切记过重与过轻,要找准正确的浮触点和力度上的把握,这样才能获得空灵般的泛音效果。

2.2.2《林冲夜奔》组合滑音技法

在传统扬琴乐曲的演奏中演奏技巧的运用多是以单个技巧演奏为主,在我国各地区的演奏流派中,都具有地域性的演奏技巧的体系,如广东扬琴中的衬音、顿音、颤竹等装饰音技巧,东北扬琴中的揉弦、勾弦、点弦等抒情性技巧等,这些技巧的独立运用能够表现出一定的地域风格特色,而现代扬琴作品中技巧的运用则不像传统地域流派中那样划分的较为细致,在技巧的运用上呈现出多地域风格或者是以技巧组合的形式来表现特定的意境或者是人物的性格,从而在音响上获得一种特殊的效果。

在《林冲夜奔》这首乐曲中运用的左手滑抹、右手摇拨的的组合技巧恰恰体现出了这一点,表现出了风雪呼啸的特殊效果。(从乐曲第256小节开始,见谱例2-11“*---*”处)

谱例2-11

在演奏滑抹技法时要运用滑音指套,右手的摇拨技法可以将指甲戴在右手食指上,或者是用三角拨片,悬腕摇拨,在演奏时要注意力度上的渐强与渐弱,多加练习,以便获得更好的技巧表现和情境展现。

三《屈原祭江》、《林冲夜奔》音乐诠释

3.1音乐中的力度变化

力度是音乐的主要表现手段,尤其是在以标题音乐为主导的中国传统音乐中,力度的变化对整个音乐的发展、结构布局、表现意义起着十分重要的作用。乐段之间、乐句之间、乐节之间的起承转合及相互连接就是以力度的变化作为音乐发展的主要手段。

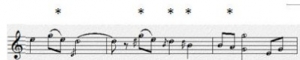

以《林冲夜奔》为例可以从三个方面进行力度变化的分析。一是从板、眼结构上看,作为一首以戏曲素材创作的乐曲,作曲家在板、眼力度的表现上就涉及的非常的严谨。在第一部分(愤慨)中在每一句的头板均采取mf的力度,并逐渐的进行到渐强之后又逐渐渐弱的力度变化形式,表现了林冲的长吁短叹的愤慨之情。(从乐曲第8小节开始,见谱例3-1)

谱例3-1

上引谱例为乐曲的主题呈现部分,前两个小节的陈述要做到坚定有力,直接表现出愤慨的情绪,在演奏上要注意波音、倚音的表现,力度相对较弱一些,第二小节第三拍上的la音的力度要保持,从第三小节第一拍要弱奏并渐强,演奏时要体现出力度的变化来,使旋律的发展要有起伏性。第三乐句相对于主题第一乐句而言为上方四度的音程移位,实际上为主题的在下属调上呈现,因此在力度上要与第一乐句保持一致。

二是在表现乐曲情节与刻画人物心理时,强弱的变化也增强了旋律的表现力。这种表现力主要是为了表现乐曲的叙事性和戏剧性的特点。在第二部分(夜奔)中伴随着拍板、板鼓的即兴伴奏下乐句力度的不断增强,表现出了林冲在风雪中疾驰夜奔的场景,给人以空间上的由远及近、渐行渐快的音乐感受。(从乐曲第66小节开始,见谱例3-2)

谱例3-2

这一部分的特点为切分音和弱音位起拍的运用,因此在演奏上要注意两个方面的把握,一是切分音的意义在于打破原来的强弱规律交替的节奏特点,即变强拍为弱拍;二是由于休止符的运用更加表现出了戏剧性的效果。在演奏时要突出节奏上的变化,三个乐句的关系P-mp-f的表现要体现出由远及近的感觉。

三是在扬琴作品中,半音阶的运用多是用来表现乐曲的特定环境,具有渲染气氛的作用,在描绘风雪的段落中,伴随着半音阶的级进上下行,渐强、渐弱的力度表现出的风雪交加的恶劣环境,增加了乐曲的戏剧性特点。(从乐曲第238小节开始,见谱例3-3)

谱例3-3

演奏半音阶时,对于演奏者来说,持竹要平稳,力度变化明显,快速流畅演奏的基础上把握好音准。

在《屈原祭江》的第三部分的行板中,为了表现屈原忧国忧民的矛盾心理,其强弱的变化安排的更为细致,相邻乐节之间的细微的力度变化实际上代表了矛盾心理的变化,加之扬琴的滑抹技巧,使整个乐段充满了感染力。(从乐曲第36小节开始,见谱例3-4)

谱例3-4

综观两首乐曲在力度上的布局,由此可以看出,作曲家能够充分发挥音乐中力度的表现作用,无论是在音乐本体的板眼节奏的安排上,还是具体到每一乐段、乐句、乐节都能够很好的围绕乐曲的标题以及所表现人物的心理、情节紧密的结合起来,通过力度变化的手段去充实音乐的发展。

3.2音乐中的速度变化

在民族器乐作品的创作中,对速度变化的要求以及通过速度变化在表现意境上所起到的重要作用就尤为显得重要。

在《林冲夜奔》中速度的变化起到两个方面的作用,一是用渐慢的速度来体现调性的变化和段落的结束。在第一部分(愤慨)中,主题在C调上呈现之后在上方的下属调性F调上再一次的呈现出来,通过渐慢的速度进行了转调,虽然前后两个调性是在同一慢板的板式下,但是转调后的速度却比原调要略快一些,因此可以说这是同一主题在不同调性和不同的速度上呈现出来,从而形成了在统一板式下形成了前后对比。在第三部分(夜奔)也是通过调性的转变和速度上的渐快和渐慢来推动音乐发展的。从音乐的表现上看,这种速度变化的目的是为了表现更为复杂的人物的心理变化。二是通过速度的变化来表现乐曲的标题化意境,无论是对“夜奔”的记叙还是对“风雪”的描绘。作曲家总能够把握好速度布局及细微的变化来表现情景与人物性格及心理的刻画。

与《林冲夜奔》所不同的是,在《屈原祭江》这首乐曲中,作曲家在音乐中对速度设计与安排却是非常的严谨,从宏观上,无论是散板、慢板、行板、快板,每一部分都严格的按照固定的速度去表现,即使在乐段内的转调上也保持了速度的平稳进行,采用这种较为固定性的速度布局使每一个乐段都与相对独立的意境息息相关。

3.3音乐中的音色特点

中国传统的器乐作品讲求不同乐器组合的音色对比,在同一乐器中又讲求不同音区、不同演奏方法所发出的音的虚与实、泛音与按音、高与低、亮与暗、乐音与非音乐的对比。因此可以说中国民族器乐的演奏非常的重视音色在音乐中的表现作用,通过多种音色的对立与同一从而达到中国传统音乐美学中的中和之美。《屈原祭江》、《林冲夜奔》两曲中,就通过音色变化的表现手段使乐曲充满了丰富的艺术表现力。

在笔者看来,这两首乐曲在音色上的运用主要表现在两个方面:一是使用多种演奏技巧呈现出多样化的音色。作品中运用了大量的扬琴的传统演奏技巧与创新技巧,如《林冲夜奔》中通过打开琴盖,利用山口以外与琴弦轴之间的非乐音琴弦处、用琴竹尾部滑拨所造成的噪音音色以及用滑音和摇拨的组合技巧表现出的风雪呼啸的意境;在《屈原祭江》中则大量运用了滑抹音的技法来表现屈原忧国忧民愁绪心理,通过演奏技巧所表现出多样化音色来表现意境。二是通过不同音区与音阶的交叉运用增强了在音色上的表现张力。两首作品在快板的段落中通过连续快速十六分音符节奏型在高低八度或双八度的音区中运用表现乐曲情感的变化。

《林冲夜奔》中用快速的十六分音符的半音阶的级进上下行的旋法表现出了风雪交加的情境充分的发挥了半音阶音色的表现张力;《屈原祭江》中所运用的反竹半音的颤音效果也同样的表现出了浓厚的戏剧性效果。(从乐曲第137小节开始,见谱例3-5)

谱例3-5

结论

项祖华先生是扬琴演奏家、教育家、作曲家,又是国际扬琴学会的领导人,他是一位集演奏、创作、教学、论著、乐改诸方面全能型的扬琴艺术大师。无论从直接教育成果还是从对扬琴教育事业的贡献来说,项先生都可称是硕果累累。项先生与八十年代末九十年代初,重新总结归纳了扬琴弹奏技法,并提出了当代扬琴技法的“新十度”,包括十大类技巧,每类又细分为若干子项目。1这种分类现已被大多数扬琴艺术理论学者及扬琴演奏者所接受。而诞生于二十世纪八十年代的《屈原祭江》与《林冲夜奔》两部作品,无疑正是展示扬琴演奏技巧在实际作品创作中的安排运用最为合适的范本。在本文所聚焦的两首乐曲中,这一点便有着很好的体现,几乎每一种演奏手法的运用都是为了表现音乐形象而存在的。

项先生所创作的扬琴作品是非常有着研究价值和意义的。从扬琴艺术教育的视角来看,《屈原祭江》、《林冲夜奔》二曲并不仅仅是项先生的扬琴音乐创作作品,还是项先生对扬琴演奏技法运用最为形象、最为直观的展示,是项先生对扬琴艺术树立演奏技法规范化、统一化法度的卓越贡献。《屈原祭江》、《林冲夜奔》二曲的传播范围极广,其对演奏技法实际运用的展示,在扬琴艺术教育的发展中发挥着巨大的作用,为后继扬琴音乐创作与扬琴演奏技巧的使用提供了现实的示范作用。

两部作品中,其原始素材分别来源与古琴曲《离骚》与昆曲《宝剑记·夜奔》,都是纯正的中国传统音乐作品。在旋律的创作上,从五声性为主的旋律进行到民族化琶音的使用、滑音揉弦对余音的婉转处理,无不是基于中国传统审美习惯的基础上创作的。在强调作品民族化风格的同时,项先生仍不忘在作品中兼具现代元素。在《林冲夜奔》一曲蕴含了中国传统音乐“起、承、转、合”的结构神韵,堪称当代扬琴音乐创作中传统与现代相结合的典范之作。在伴奏的选用上,采用了民族管弦乐队作为伴奏,以协奏曲的形式作出呈现。在乐队的编配上予以适当的改变,如《林冲夜奔》的乐队配置中,加入了大量的中国传统打击乐,突破了乐队配置的固有思维模式,使得作品气氛在得到很好渲染的同时,又以中国本土文化语境的方式来塑造了音乐形象。坚守扬琴艺术创作的传统化与民族化,适应扬琴艺术创作的现代化需要,这一切在《屈原祭江》、《林冲夜奔》两部作品中获得了较为完美的体现。项先生的学生田超曾总结项先生在扬琴音乐创作风格上有着“传承、创新、吸收”的“金三角”理念,结合本文所论的两部作品足以见得,“坚守传统、放眼世界”正是是项先生所持有的艺术态度。

通过对《国魂篇》中《屈原祭江》与《林冲夜奔》两阕的作品分析、演奏技法的分析以及实际演奏中的诠释,可理解传统扬琴技法在现代扬琴作品中的运用实例,认识到无论是演奏技巧还是竹法,或是两类技法的组合运用,其目的都是为了增强作品的艺术表现力。尤其是作为标题叙事化的扬琴作品,在音乐所体现出的情节意境、人物性格与心理,都需通过一定的演奏技法体现出来。故而,扬琴作品的创作与演奏既需要传统演奏技巧的传承也需要创新技巧的应用。除此之外,在对两部作品的音乐形式、所用演奏技法等方面有了较为深入的了解之后,便为我们更加深入地理解这两部作品的意义与历史贡献提供了前提。通过分析,笔者既认识到了项先生《屈原祭江》、《林冲夜奔》两部作品在演奏技法使用、音乐创作上的示范意义,也体会了两曲在传统文化的强调与弘扬、传统与现代相结合等方面所展现的开拓性成果与卓越贡献,更加深刻地理解了音乐演奏技法与音乐形象之间的密切关系,认识到在音乐创作与音乐演奏中民族性内涵的重要性。

《国魂篇》中《屈原祭江》、《林冲夜奔》两部作品的诞生,对现代扬琴作品的创作产生了极大的影响,《国魂篇》本身更是对标题化音乐以及套曲形式的扬琴作品创作提供了重要借鉴依据;就其现实意义而言,《国魂篇》诸作,既是音乐作品,又是精神文化的产品,其折射出的中国传统文化内涵以及高尚深刻的民族精神,使《国魂篇》在发人深省的同时,又具有着令人沉醉的艺术魅力。

1项祖华.扬琴弹奏技艺[M].香港:繁荣出版社,1992.

参考文献

(一)著作:

1.刘月宁:《扬琴弹奏基础教程》,中国青年出版社 1997年7月北京第1版

2.刘达章:《扬琴演奏艺术》,人民音乐出版社 1999年9月第1版

3.王耀华:《中国传统音乐结构学》,福建教育出版社 2006年5月1日第12版

4.项祖华:《扬琴弹奏技艺》,香港繁荣出版社 1992年10月第1版

5.项祖华:《项祖华扬琴作品集》,上海音乐出版社出版 2000年10月第1版

6.赵艳芳:《中国现代专业扬琴教学与研究》,厦门大学出版社 2002年7月第1版

(二)论文:

1.程荣:《解析扬琴独奏曲林冲夜奔》,《青年文学家》 2009年第5期

2.何昌林:《三分天下百弦琴——记国际扬琴学会副主席项祖华教授》,《人民音乐》 2001年第6期

3.刘燕子:《项祖华扬琴作品的风格特征探析》,《大众文艺》 2012年第14期

4.刘月宁:《扬琴名曲林冲夜奔赏析》,《乐器》 2004年第1期

5.李向颖:《中国扬琴艺术发展五十年》,《中国音乐学》 2001年第1期

6.麻丽冰:《论扬琴的技巧与音响》,《天津音乐学院学报》 1999年第02期

7.王成懿:《扬琴弹奏法简述》,《西安音院学报》 1983年第01期

8.王杨.扬琴艺术在北京的发展史研究,首都师范大学硕士论文 2007年

9.项祖华:《扬琴艺术的世纪回眸与展望》,《中国音乐》 2001年第4期

10.杨娟:《论中国扬琴的教与学》,《音乐大观》 2012年第01期

11.杨秀荣:《评项祖华的扬琴艺术》,《人民音乐》 1994年第10期

12.袁丽珠:《对项祖华先生扬琴音乐创作风格的研究》,吉林大学硕士论文2011年

13.张文禄:《跨越时空的对话——谈扬琴独奏曲离骚的教学与演奏》,《乐器》 2005年第6期

14.张立群:《扬琴曲林冲夜奔的创作特色与演奏诠释》,南京艺术学院硕士论文 2014年