摘要

本文以“项祖华扬琴协奏曲《林冲夜奔》的演奏技巧对蒙古扬琴演奏方法的启发”为研究对象。此曲是由中国著名扬琴演奏家和教育家项祖华先生于1984年所创,当时本作品获得了谱遍的好评,1989年获文化部文艺作品比赛大奖。

笔者通过对这首作品学习和舞台实践,对该作品的演奏风格、演奏技术的掌握、演奏技法和音乐内涵等有了更为深刻的了解,笔者在钻研过程中受到启发,把该作品的某些演奏特点运用到了蒙古扬琴曲目的的演奏上,比如,笔者在研究生第二场音乐会中演奏的蒙古作品就借鉴了《林冲夜奔》的一些演奏技巧和技法。

这首作品对当代扬琴作品的创作起到了积极的拓展作用。笔者阅读了相关的材料,根据自己对这首作品的认识对蒙古扬琴演奏方面提出了若干的建议,并结合自己实际演奏中所总结的经验阐述了该作品对蒙古扬琴演奏技巧的推动、以及对蒙古扬琴演奏技法和对作品意境的表现等方面的创新。

全文共分为三章:

第一章 作者简介与作品浅析

第二章 《林冲夜奔》运用了许多演奏技巧,如:双音琴竹、反竹、摇滑、滑音指套、摇拨、山口滑拨、半音阶、琶音等,笔者通过多次的实际演奏加深了对这些演奏技法的理解和掌握。

第三章 通过对《林冲夜奔》作品的研究,以及与蒙古扬琴演奏技法的比较,笔者具体阐述了该作品给蒙古扬琴演奏技术上的启发和影响。

关键词:林冲夜奔 项祖华 演奏特点 蒙古扬琴

引言

中国著名扬琴演奏家、音乐教育家项祖华先生于1984年创作完成的扬琴独奏曲《林冲夜奔》。这首曲子以中国古典名著《水浒传》中林冲被逼上梁山的故事为题材,乐曲体现了中国传统戏剧的特性,并结合中国传统打击乐表现了林冲落难、杀人后无奈被逼上梁山的英雄故事,全曲由五个部分构成,分别是“引子”、“愤慨”、“夜奔”、“风雪”、和“上山”。

一、选题缘由

乐曲以《新水令》、《雁儿落》等昆曲曲牌为素材,采用了许多扬琴演奏技法、在很大程度上丰富了扬琴民间器乐的表现力,而且在民族音乐创作的基础上应用了西方作曲手法,将中国扬琴艺术推进到了一个新的高度。

笔者通过对于《林冲夜奔》的研究,以及结合自身作为蒙古留学生的优势特点,搜集整理并翻译了大量关于蒙古扬琴的现状和演奏技巧方面的资料,通过对比分析,阐述了《林冲夜奔》对蒙古扬琴演奏的启发作用。

二、研究现状

中国:

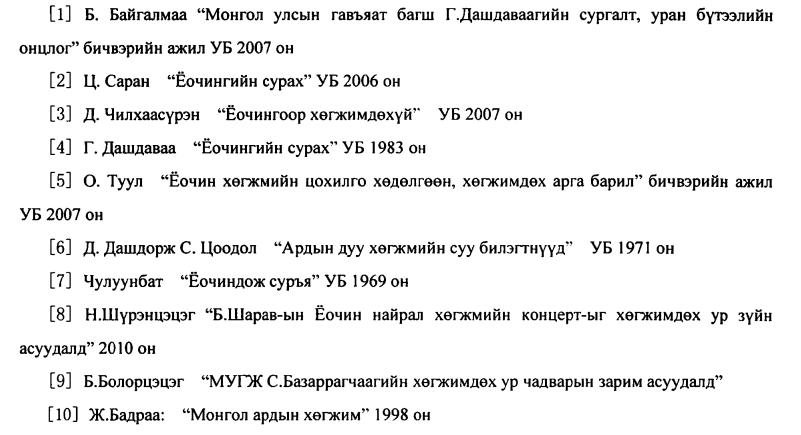

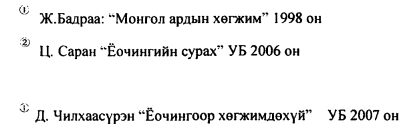

刘月宁:《扬琴名曲林冲夜奔赏析》,乐器学堂报纸,2004。

李艳:《扬琴曲林冲夜奔的创作特色》,福建论坛·社科教育版,2009。成海华:《扬琴考级曲集》上下板,2010。

王文佳:《项祖华扬琴组曲<国魂篇>中《屈原祭江》、《林冲夜奔》两阕分析》,天津音乐学院硕士学位论文,2015。

蒙古:

经笔者搜集整理,目前没有发现有关中国扬琴演奏技法对蒙古扬琴演奏技术的启发和影响方面的文章。

因此,笔者想通过对《林冲夜奔》该作品的演奏特点的分析、演奏中的技巧控制等方面来探讨该作品对蒙古扬琴演奏的启发。

非常感谢我的导师成海华教授在我论文写作过程中的帮助和指导,才使得我能够最终完成这篇中文的论文。

第一章 中国扬琴独奏曲《林冲夜奔》作者简介及作品创作浅析

第一节 项祖华的简介

项祖华,中国著名扬琴演奏家、音乐教育家、国际扬琴学会副主席,曾担任中国扬琴协会会长、中国民族管弦乐学会常务理事、中国音乐学院教授、北京市政府专家顾问、文化部艺术团体考评委员、日本华乐团艺术指导以及香港扬琴协会名誉顾问①。项祖华1934年出生于江苏省苏州市,自幼受家人的影响,开始接触和学习扬琴、二胡等民族乐器。四十年代期间他跟随卫仲乐、杨萌浏、陆修棠等民乐大师经常活跃在上海和江苏的音乐会舞台上,受到了大家的广泛好评。五十年代曾担任上海音乐学院的扬琴专业教师,在此期间,也同时任职于上海民族乐团。六十年代他开始任教于中央音乐学院和中国音乐学院,在长达五十年的教育工作中,他对推动中国扬琴的发展起到了非常重要的作用。

项祖华曾多次参加国内外的各种大型比赛和演出,深受业内人士以及海内外观众的高度好评。欧洲音乐界曾经这样评价他的演奏和作品:“既有无懈可击的演奏技巧,又具穿透心灵的动人力量,诗哲化的艺术深度,是欧洲民间音乐难以望其项背的”。不只是在演奏技法上,在扬琴的创作方面,项祖华也是才华横溢,出手不凡,创作、改编了大量的扬琴作品,如《洪湖随想》、《海峡音诗》、《将军令》、《神山圣水》、《丝路掠影》、《竹林涌翠》、《春雨》、《乌苏里船歌》、《月光变奏曲》以及扬琴套曲《国魂篇》中的《苏武牧羊》和《林冲夜奔》等等。其中笔者演奏过《林冲夜奔》、《春雨》和《丝路掠影》,其作品具有很强的民族性,通过这些作品可以很好地了解中国传统音乐特色和中国扬琴演奏的技巧。《林冲夜奔》是我研究生第二场音乐会中演奏过的重要曲目之一,该作品在1989年曾获文化部文艺作品比赛大奖。

他同其他的扬琴艺术家也保持着频繁的联系,和他们之间不断的沟通交流,在继承优良传统的基础上吸收借鉴了西洋乐的长处并将其融入到扬琴中去,并将扬琴的其他流派融会贯通,继承发展,丰富了扬琴的表现力,形成了自己特有的艺术风格。

在扬琴理论方面他有着很深的艺术造诣和很大的艺术成果,他出版了大量的教材和演奏CD,如《扬琴弹奏技艺》、《项祖华扬琴作品集》、《扬琴艺术研究》、《扬琴曲集》、《民族乐器传统独奏曲选集——扬琴专辑》等书籍以及《林冲夜奔——中国扬琴大师项祖华独奏专辑》等CD,受到了扬琴爱好者以致广大民族音乐爱好者的极度好评,并在国内外的诸多刊物上多次发表了颇具价值的学术论文,影响很大,大大地填补了扬琴艺术理论的空白。

多年以来,项祖华先生培养了大批优秀的的扬琴演奏家以及专业的教师,项祖华老师德艺双馨,名师出高徒,他的很多学生曾在国内外的重大比赛中获奖,有的甚至被列入“世界音乐名人录”。

1991年,匈牙利举行了第一次世界扬琴大会,项老师受邀赴会,并当选为国际扬琴协会的副主席,又因为他对扬琴演奏和创作方面的突出贡献,他被称为集“演奏、创作、教学、研究于一体的扬琴艺术大师”,在国际上他被英国剑桥国际名人传记中心列入“世界音乐名人”,被美国国际杰出人物中心列入“国际杰出艺术家”以及“中国当代文艺名人辞典”等辞书②。他使中国扬琴艺术走向了世界,让其在世界上独树一帜,让扬琴艺术乃至整个民族艺术在国际上影响深远,也这些由于突出的贡献,他获得了国家给与他的多项国家级的至高奖励和表彰。

①刘燕子:《项祖华扬琴作品的音乐学研究》河南大学硕上学位论文2009年。

②张立群:《扬琴曲林冲夜奔创作特色与演奏诠释》,南京艺术学院学位硕士论文,2014年。

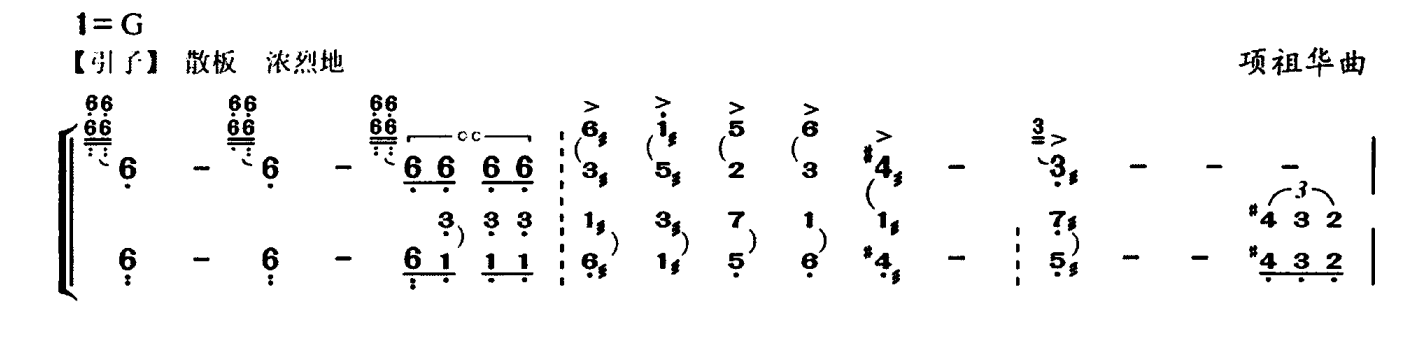

第二节 扬琴曲《林冲夜奔》的作品分析

林冲,中国四大名著《水浒传》中的一个重要人物,他的曲折经历、悲剧的一生,一直成为文艺界创作的关注点。项祖华先生根据《雁儿落》、《新水令》等昆曲曲牌为素材改编成了扬琴独奏曲《林冲夜奔》。

文学作品《水浒传》通过多种事件刻画出了林冲的人物形象:他是个英雄,并且刚开始也拥有着幸福美满的家庭,只因为高衙内看上了他夫人,以至于后来的一系列的变故,他也变得是一个孤独的人;他心地善良,当有官差来谋害他,被鲁智深控制后,他还要替两个求情官差;他不肯向恶势力低头,誓死要与高俅以及腐败的朝廷不共戴天;同时他又深得人心,在梁山主持大局时他作战灵敏,指挥得当,几乎百战百胜,梁山兄弟无不信服。同时,他也是最有情义的,为了兄弟、为了真理、为了义气两肋插刀、在所不惜!

扬琴曲《林冲夜奔》以小说林冲故事为创作背景,以小说中故事发生的前后来相应地谱写各个乐章。乐曲素材上采用了古典乐曲、戏曲音乐,同时也融入了西方乐曲的创作手法,大大丰富了扬琴民族乐器的表现力。乐曲中使用的双音竹的演奏技巧,大大的增加了乐曲的表现力,让作品更富张力和戏剧性,使乐曲中所要刻画的英雄形象更加鲜明和生动。山口滑拨、摇拨、滑音指套、半音阶、泛音、摘音、山口滑拨、摇拨、琶音、双音琴竹以及反竹等技巧的运用,在塑造人物形象上更加传神、生动,同时,又大大地提升了乐曲的意境和升华了所要表达的乐曲内容。《林冲夜奔》的戏剧风格很明显,无论是在旋律还是在结构上,都有传统戏曲的影子。

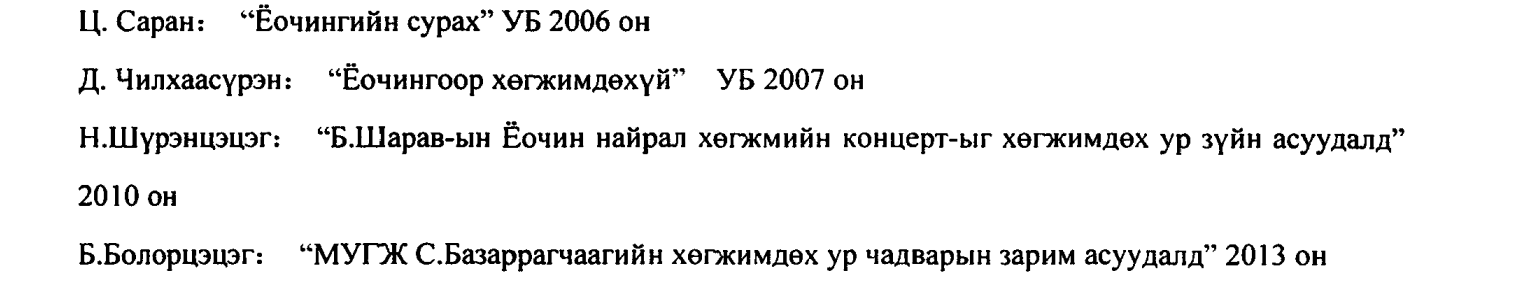

全曲结构共由五个部分组成:分别是第一部分“引子”散板、第二部分“愤慨”慢板、第三部分“夜奔”小快板、第四部分“风雪”快板、和第五部分“上山”广板。乐曲结构如下图:

图表一:《林冲夜奔》结构分析表

笔者对于该曲目的五个部分的主题变奏进行了具体的分析,并制作了图表一,从图表中可以看出,该曲目的结构比较清晰,如表中如表中A(a+a1+b)、A1(a2+a3)是呈现部,B、C、D是展开部分1的三个乐段、使用不同的材料,A3是再现部分。同时,从图表中也可以看出本作品的多次转调。

下面笔者简单地把各个部分做以简要的解释和说明,如下:

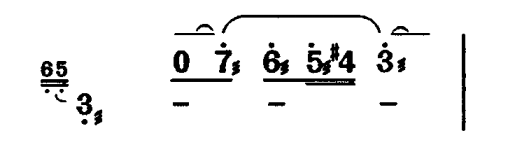

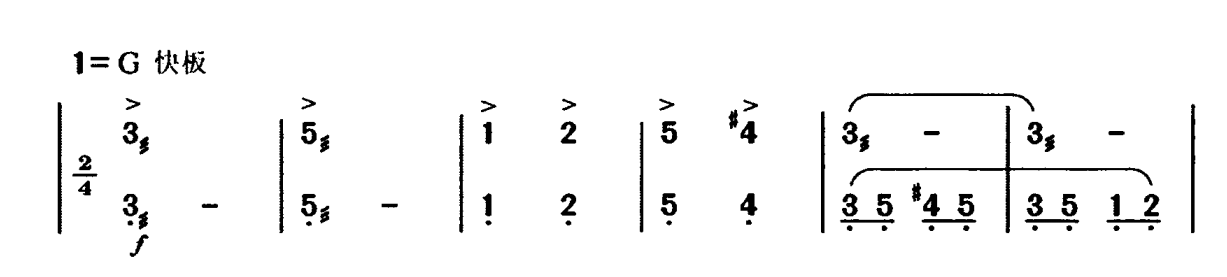

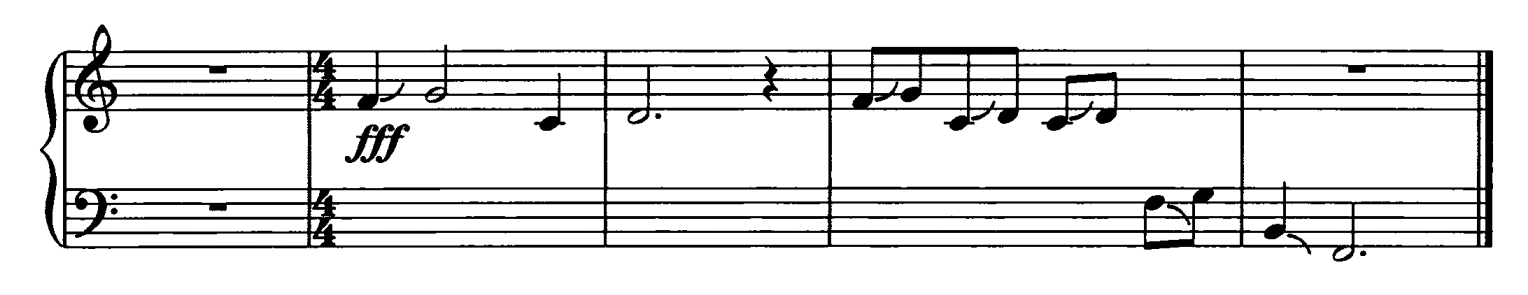

“引子部分”

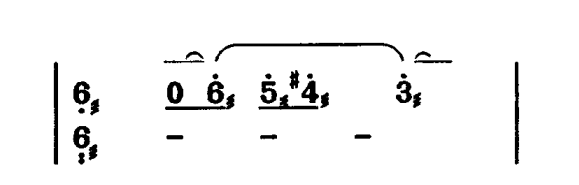

乐曲开始时是两小节低沉的音调,演奏上使用的是双音琴竹的齐竹奏法,速度上由慢渐快一直到快速的和弦轮音上。速度和力度的大幅度变化,大大地拓展了乐曲开始时的表现力,给人们营造出了一个极富史诗性的悲壮的英雄故事的画面①。这两小节为乐曲的发展做了很好的铺垫,给乐曲坚定悲壮的基调打下了夯实的基础。“引子”部分最后结束在渐弱的轮音上面,然后进入第一段愤慨的慢板。

“愤慨部分”

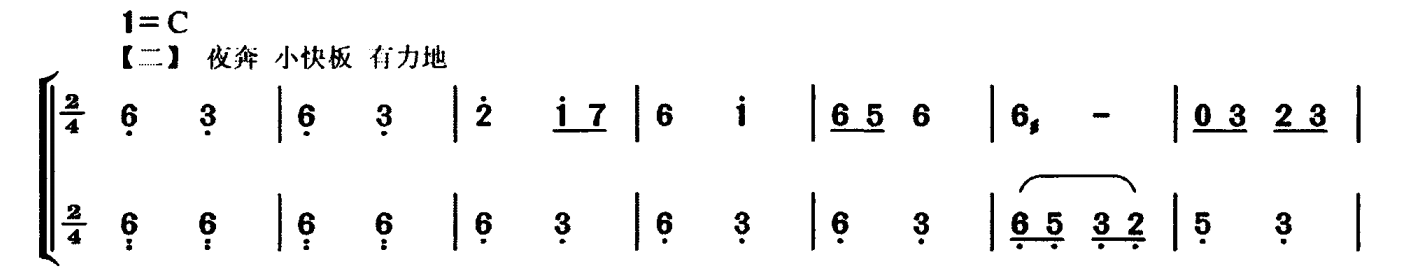

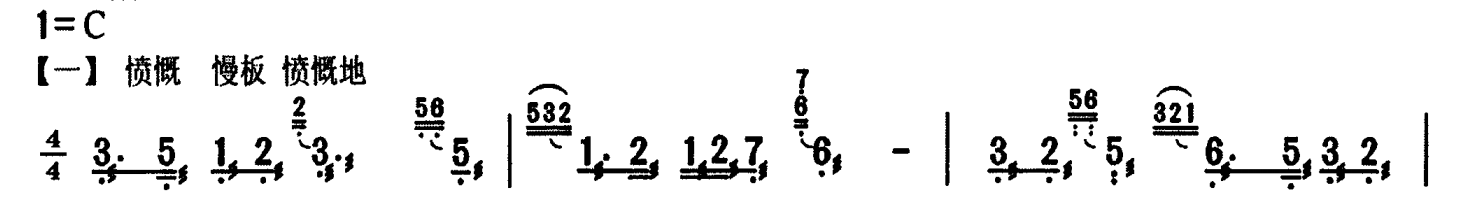

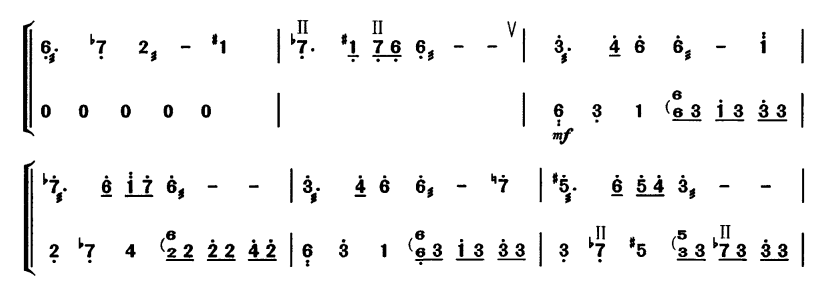

这个部分从C调开始(A),演奏上首先使用的是轮音演奏技巧,乐段中大量地运用了装饰音,这种装饰音是模仿古筝琶音的演奏音响,从而来修饰装扮旋律,使旋律更富表现力。演奏当中要有重音、有顿感、要有棱角,这样会有更强的民族音乐韵味,使作品更接地气儿,更富民族色彩。乐段的第十二小节和第十六小节,左手使用的是反竹奏法,用轮音技巧来演奏,演奏时反竹的力度要弱、要纤细②,这样会更加生动地把林冲心中悲凉与痛苦描写出来。

谱例:

谱例:

①杨清:《扬琴独奏曲林冲夜奔的音乐学分析》,湖南人文科技学院学报。

②王薇:《扬琴考试曲目与指导》,湖南文化出版社,2010年。

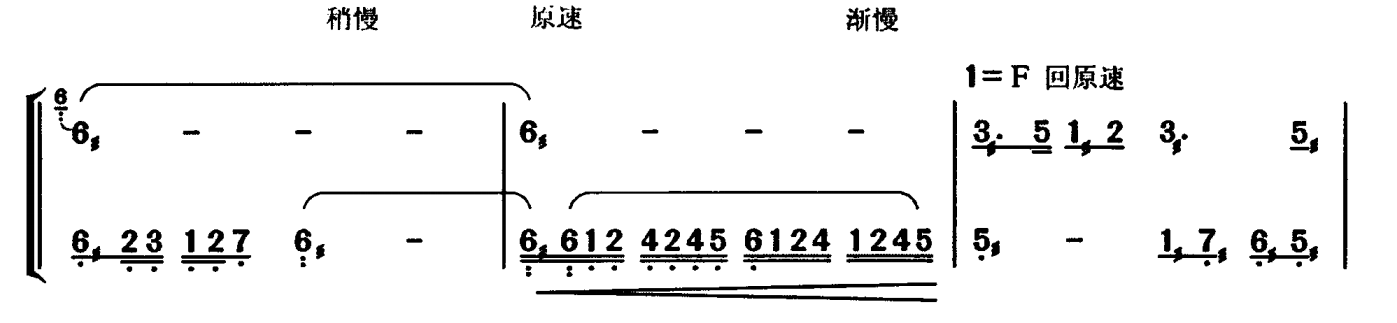

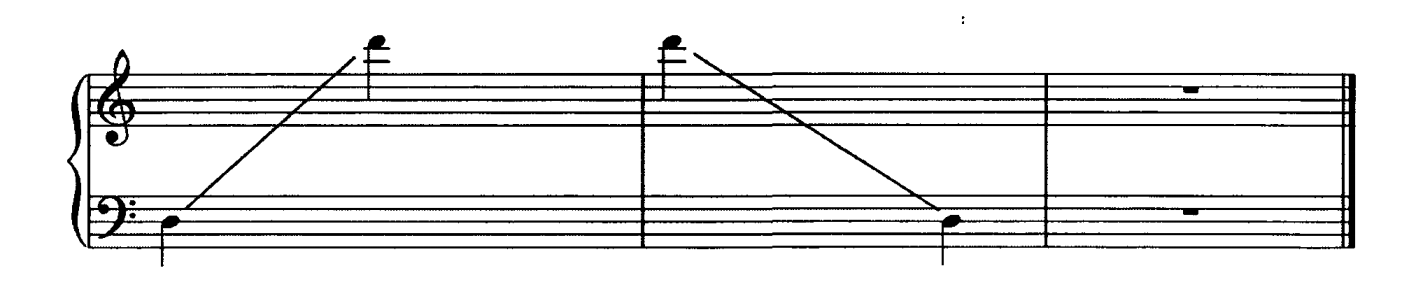

引子部分中,转到F调的前两个小节速度稍微慢下去、接着在F调上重复主题旋律(A1)。此时是使用双手来一起演奏两条不同的旋律的,左手演奏主题旋律,右手演奏另外一条旋律、右手旋律为左手旋律伴奏,使音乐形象更加凄凉、悲壮。

乐段的最后五个小节速度是慢速,演奏时一定要注意放慢速度,演奏时要把那种人去楼空、烟消云散、物是人非的孤独凄凉而又无可奈何的心境演奏出来。通过轮音、泛音、山口滑拨三种音色的变化衔接,渐渐进人下一段“夜奔”的意境.

谱例:

最后一小节的山口滑拨技法是描写的林冲夜奔的当时的环境,给人以紧张、不安的音响感觉。上滑下滑之间不能有痕迹,要自然流畅。

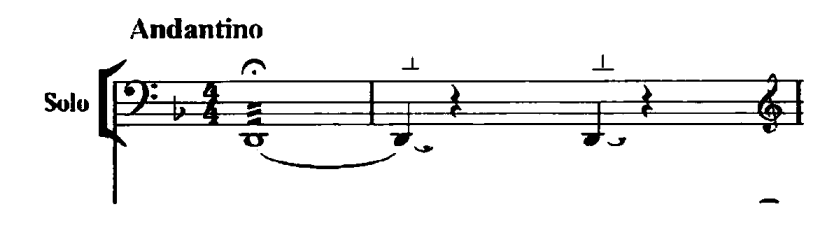

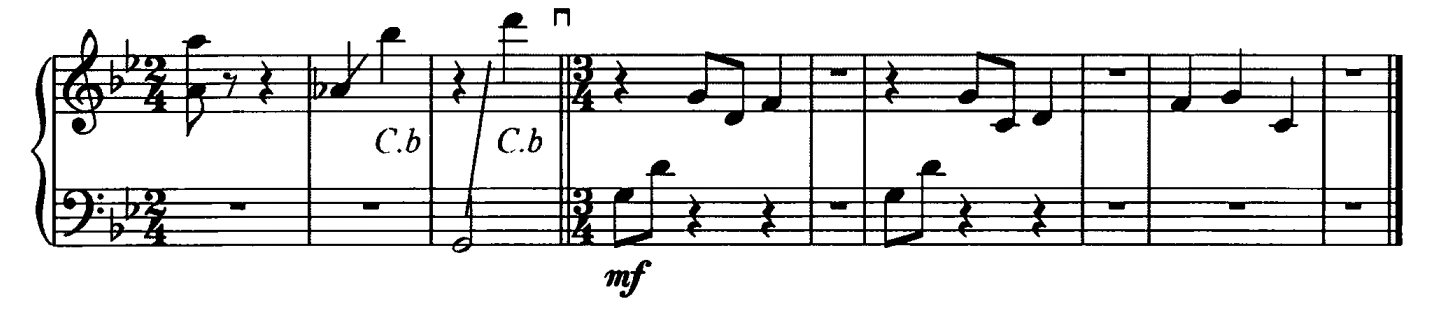

“夜奔部分”

从谱例上看作者运用了多次转调。通过多种音乐手法的交替变换,描写了风雪山神庙这一事件之后,林冲个人角色的巨大变化,内心的挣扎已经过去,对于自己过去的身份,已经决定放弃,世事难料,曾经的八十万禁军教头如今只能落草,走头无路被逼上梁山,从此决定于朝廷分庭抗礼,杀富济贫,成为了今天的梁山好汉——豹子头林冲,跟随宋江大哥替天行道,匡扶正义!

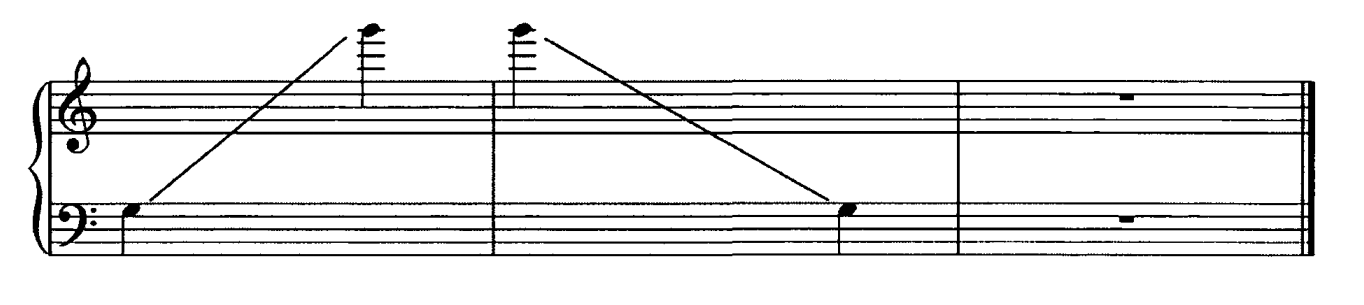

第二段“夜奔”,速度上是小快板,力度上有弱到强,乐曲转回C大调,采用2/4的节拍型①,使音乐形成了紧张的气氛。乐曲演奏时要求双手配合自如,左手的旋律演奏时要刚强有力、短促、有颗粒感,右手旋律是伴奏性的旋律,是低音区连续的八分音符。整个乐段随着音乐情感的逐渐升华,当年威风凛凛的八十万禁军教头转眼间已不在,这眼前反差的一步步的加大,情绪也一步步的高涨,在乐曲创作手法上作者把旋律由低音区一步步向高音区发展,旋律越来越紧张、激昂,他反映出了林冲内心极其复杂矛盾的心理:他怀念原来的生活,事业有成,衣食无忧,骨子里还是想回到主流社会,过着幸福美满安定的生活,但是血淋淋的现实让他不得不做出选择,不得不选择“上山”。动机上已经完成了对于“上山”这件事的铺垫,同时,也刻画出了人物性格的多重性和统一性。

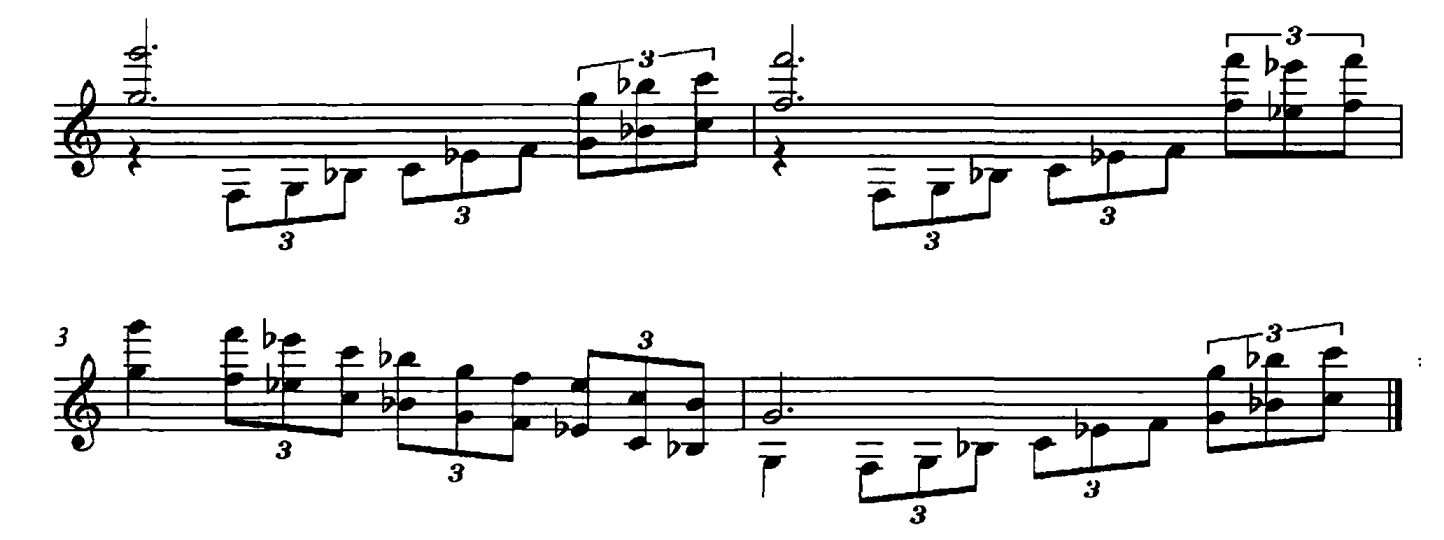

谱例:

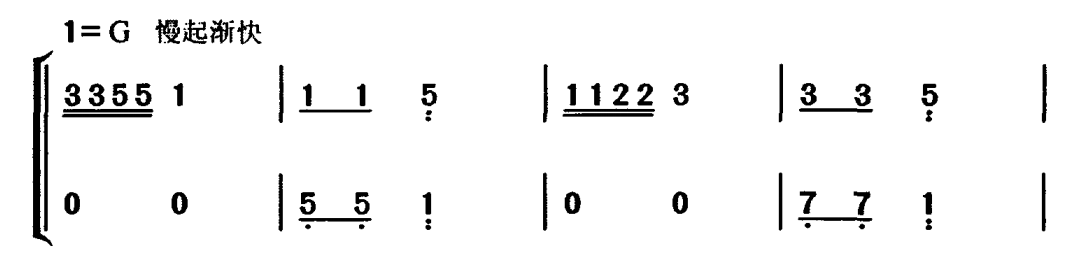

第九十二小节转到G大调,进入展开部分1的第二乐段(C乐段)d部分,速度由慢渐快,旋律激昂有力,力度上面是由弱到强,演奏时要注意十六分音符的颗粒感、均匀,四分音符要注意重音、两个手要配合自如、演奏双音时要整齐。本段旋律由一段上行与一段下行构成,林冲和衙役之间的追逐场景刺激,而且其中跋山涉水登艰难场面被用如此紧凑的旋律表现出来。

d部分进入d2部分后,演奏八度衬音的时候,第一个音要用重音、力度要强。

谱例:

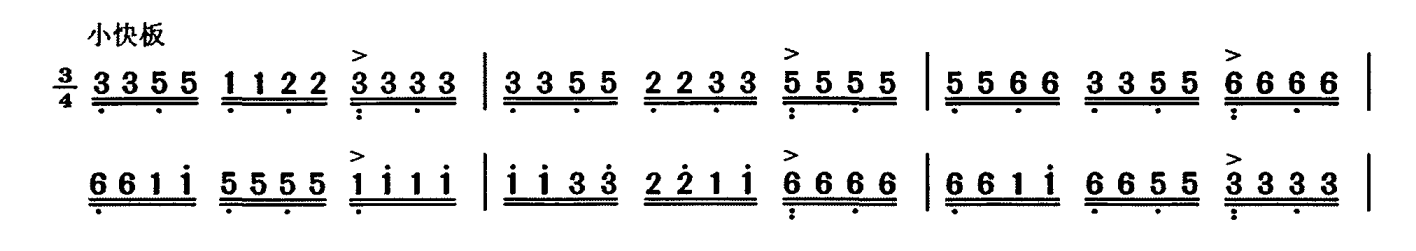

从143小节转C大调,这个乐段是展开部分1的第三个乐段(D),作者使用新的的材料,速度要更快。

这段的第一百六十七小节进入了展开部分2"风雪"。

谱例:“夜奔部分”第167小节

①杨清:《扬琴独奏曲林冲夜奔的音乐学分析》,湖南人文科技学院学报,2009年。

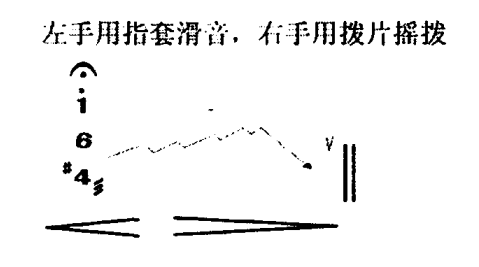

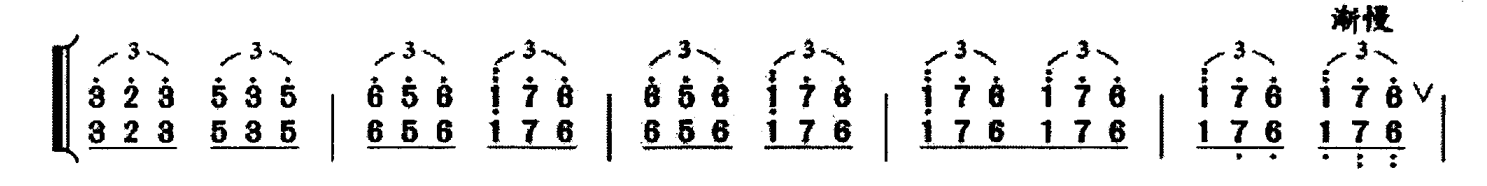

“风雪部分”

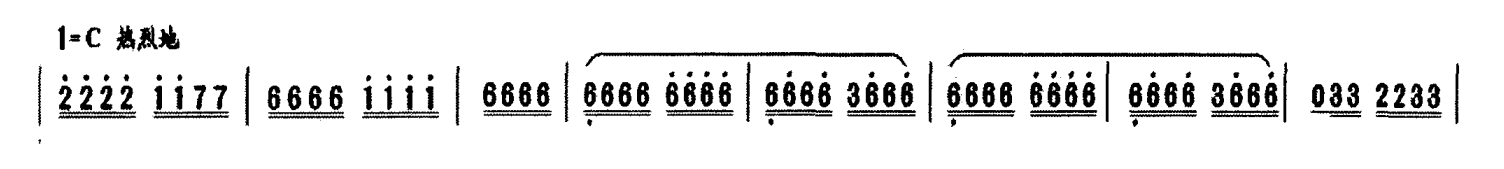

此乐段和上一乐段是乐曲的核心部分,是其高潮所在,第二乐段主要是对林冲内心的描写。林冲原来的身份是进军教头,是为了保卫皇权而存在的,现在却变成了反对皇权而存在的,其内心巨大的转折和变化成为了这部分的重点和焦点。旋律上作者使用了密集的十六分音符,手法上使用旋律的上行和下行半音阶,把林冲夜奔时“风雪交加”的环境生动地刻画了出来,乐曲中使用的不协和和弦象征者当时民不聊生、社会黑暗的社会环境。

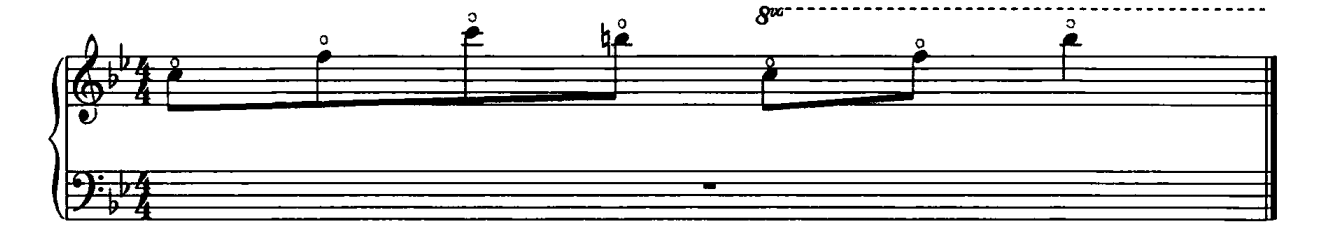

接下来乐段在G大调上再现了主题旋律,在演奏上运用了齐竹八度轮音的演奏技巧,与前面“风雪”主题形成对比。此时林冲已深知自己已无回头路了,要想活命只能上梁山落草。

谱例:

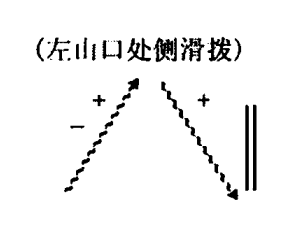

风雪部分的最后一小节的摇滑和摇拨技法模仿了暴风雪的音响效果,把当时的环境生动形象地表现了出来,增强了乐曲的感染力,经过漫漫的长途跋涉以及一次次的艰难困苦,终于事遂人愿,在梁山稳住了脚,有力一席之地,乐曲进入“上山”段落。

谱例:

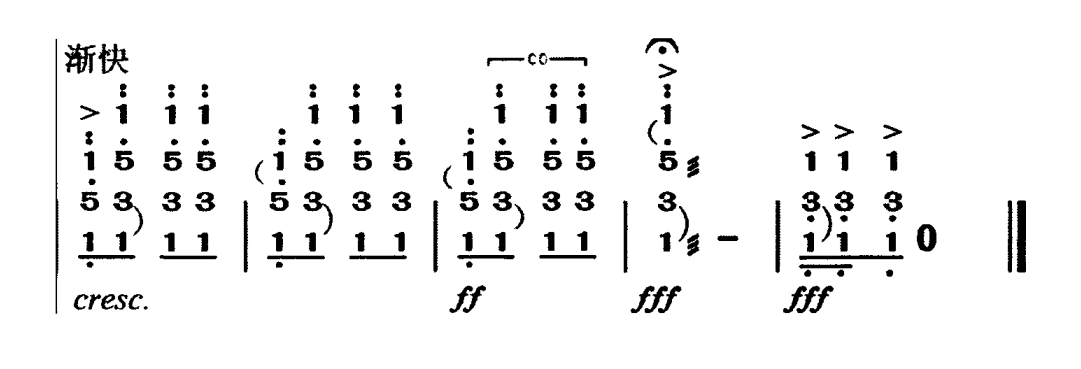

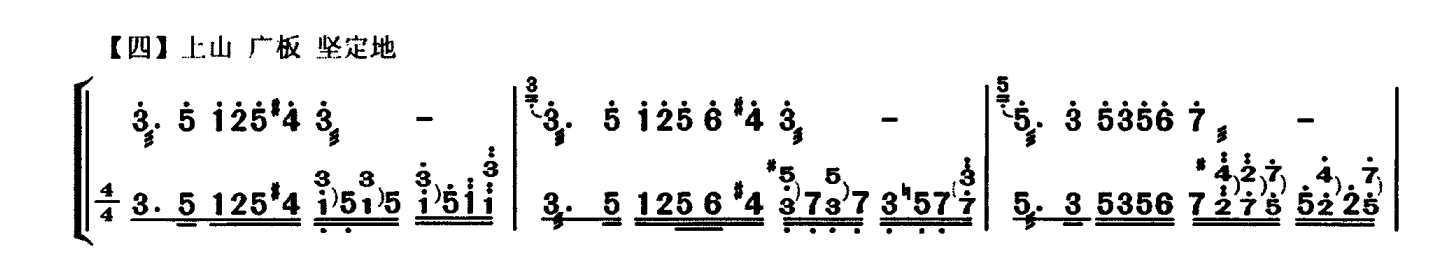

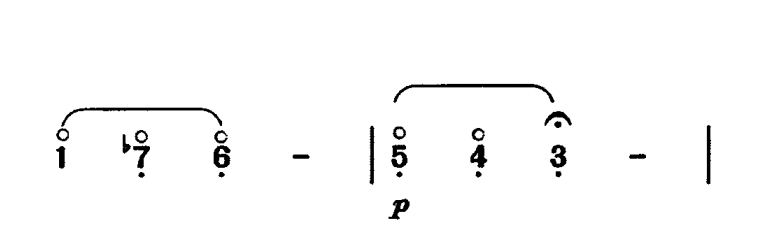

“上山部分”

再次出现的主题(A3)形象与前两次形成了鲜明的对比,显得明亮、辉煌,经过了曲折离奇的人生变化,原来庙堂之上的林冲,现在落草成了江湖上的行侠义士。在演奏时又一次使用了双音琴竹,演奏时双手有相同的旋律,也有不同的旋律,演奏时要强有力。右手演奏时有低八度的倚音,同时右手也穿插有伴奏性的和弦音。表现出了林冲梁山落草、杀富济贫、除暴安良的坚定信念。

最后是尾声,尾声上作者运用了巧妙的创作手法,尾声比较自由,速度上由慢至快,更富民间音乐色彩,力度上是强力度的演奏,让演奏者更加发挥了他们的主观能动性,更加提升了旋律的表现色彩,在创作上作者结合扬琴乐器本身特有的特点,使扬琴的长处得以高度发挥和表现。乐曲结束在强力度的演奏上,速度为广板,乐曲情绪坚定、激昂、仓促有力,把林冲梁山聚义、替天行道、除暴安良的侠胆之心生动地刻画了出来。尾声豪迈坚定,最后结束在强有里的和弦音上,让人回味无穷。

谱例:

《林冲夜奔》有如下特点:

一、作品大量地使用了反竹、双音琴竹、摇滑和摇拨等扬琴特有的演奏技巧,有好多是项老师自己创新的演奏技巧,这些技巧的运用使音乐形象的刻画进一步的生动和形象,很大程度上提升了扬琴的表现力,为将米扬琴艺术的繁荣发展起到了中流砥柱的作用。

二、作品以中国传统音乐为素材,大量地使用了戏曲中的音乐元素,使作品更富中国传统韵味,在创作手法上结合了西方作品的创作模式,大大地增加了扬琴艺术的发展空间,提升了扬琴艺术的艺术张力,对以后扬琴作品的创作和演奏得创新都起到了强有力的推动作用,对于扬琴来说这部作品可谓是一个扬琴艺术上的里程碑,在扬琴艺术的发展上奠定了深厚的基础,意义深远、影响巨大。

第二章 扬琴曲《林冲夜奔》的演奏思考

第一节 《林冲夜奔》演奏技术上的思考

一、双音竹演奏技巧的使用与作用

乐曲的引子全部使用了双音竹的演奏技巧,这样可以演奏出各种各样的和弦音,使音乐更加地饱满,引子双音竹的演奏增强了音乐的表现力,同时引出了作品的主题,为故事情节的发展和出现打下了基础。双音琴竹的特点是一个琴竹有两个头,左竹为四度,右竹为三度,刚开始使用时会发现双音琴竹的重量比单竹重很多。演奏者先要习惯双音竹的重量,演奏单音的时候琴竹的第二琴头会碰到低下。因此开始练习本作品之前应该用双音竹练用单音竹的练习曲,从慢到快。这样会使两个手习惯用双音竹演奏。

乐曲一开始以低沉的音调,有双音竹演奏,但第一个音不是和弦,是齐竹奏法,演奏这个部分时把两个手腕稍微抬高,否则会碰到别的音。表达情绪最关键的是力度的变化和呼吸的控制。力度的变化是根据内心情感的驱使而不是单纯的按照谱子上某种力度符号演奏。并且大幅度的力度变化的关键是发力点不同,要用手腕、指、臂的结合等方式。

演奏者在选择使用双音琴竹时要注意它的两个琴头,有的琴竹的第二个琴头太小,这样的话演奏出的四个音和三个音的力度不一样,由于小的琴头打出的音的声音偏小,所以会给人一种缺音的感觉。由此可见,选择琴竹的时候一定要注意这个问题,而且要多加练习才能融会贯通、奏出的音才会均衡、饱满、一致。

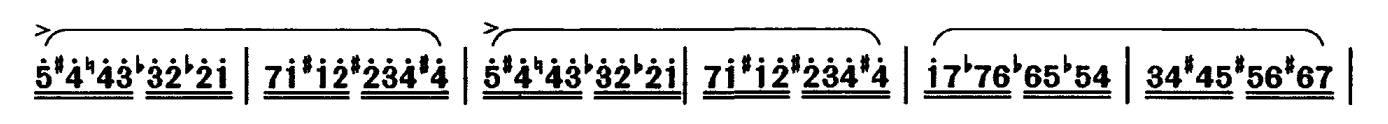

【引子】散板 戏剧性地(用双音竹演奏)

作者双音竹的使用除了在引子部分以外,还运用在第四乐段。演奏上左右手同时演奏音乐主题,双手强有力的齐奏,使音乐主题更加突出鲜明,刻画出了主人翁的性格特点:坚定、豪迈、讲义气、富有英雄气概。

谱例:

结尾处运用了渐强的八度三连音的奏法①,更加推动了音乐的发展,使乐曲达到高潮,演奏上刚强有力,把乐曲的情绪鲜明地描绘了出来。

谱例:

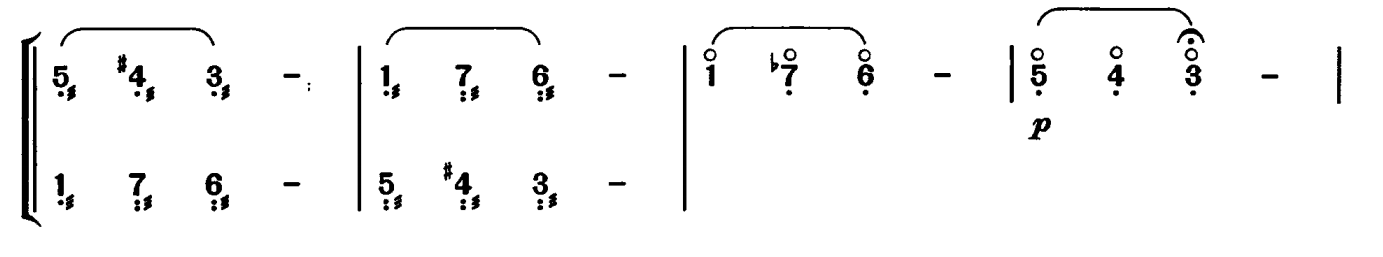

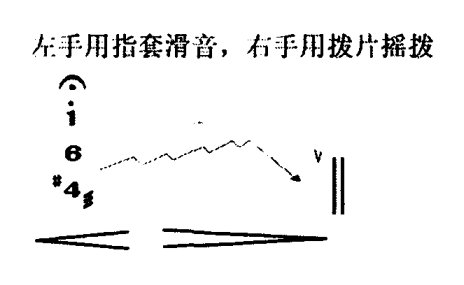

二、摇拨和摇滑的融合使用

“风雪”乐段的最后一小节巧妙地融合了摇滑和摇拨的演奏技巧,具体演奏方法是:使用拨片摇拨琴弦、类似于吉他上面震音的音响效果,增强了音乐的表现力,使音乐形象栩栩如生,演奏中使用了指套,指套在琴弦上来回的滑动,把风雪呼啸的环境用音响的方式描绘了出来。具体的运用是左马条左边第一个弦马可改用29号的钢弦三根,定弦为c²、 、a¹三个音。

、a¹三个音。

进入这个部分前演奏者要快速把琴竹换成滑音指套和拨片。中间没有多余的空闲时间,演奏者不能影响乐曲的进行、这里动作的转换有两个方法:

(一)、把左手琴竹递交右手,右手把琴竹放在座椅后面,然后左手快速套上指套来演奏滑音,营造一种特定的音响效果。右手使用拨片演奏摇拨技巧,演奏时要求均匀快速。在右手摇拨的同时,左手戴着指套要在同一根弦上来回左右的滑奏,演奏时有一个口诀方便记忆,那就是小起小回、中起中回、大起大回,演奏时越来越尖锐,越来越有张力,在力度和速度上面也是越来越强、越来越快的,加上前面半音阶上下行的推进,摇拨摇滑结合的技巧进一步把风雪漫天的环境给生动形象地表达了出来。

(二)、演奏者提前准备小手帕放在扬琴右边山口上,然后把左手琴竹递交右手,右手把琴竹放在手帕上,这样的话不用担心琴竹滑下去。同时左手快速戴上指套摇滑,右手则拿着拨片摇拨。

谱例:

①王微:《扬琴考试曲目与指导》,湖南文化出版社,2010年。

三、摘音技法与呼吸控制

在第一乐段从C调转到F调重复主题旋律中,出现了摘音的演奏方法,摘音技法的运用更加生动地描写出了主人公内心复杂矛盾的心理,摘音的运用增强了音乐的表现力,是作品更富张力和戏剧性,在作品中摘音是模仿戏曲中的哭腔,顿时好像令听众身临其境,仿佛让人们看到了林冲的不幸遭遇的悲惨命运。摘音技法是用左手的大拇指按压弦音d2(由于单独靠大拇指的力度可能达不到预期效果,演奏当中通常用左手食指按压在左手拇指上面用来增强左手大拇指的力度),紧接着再使用右竹尾拨弦,以制造出“得”的音响效果,这种音响效果是模仿中国传统戏曲中的一件叫做“板”的打击乐器。拨弦时将右手拿着的琴竹垂直摆放,琴尾朝下。在演奏该段音乐时音色一定要美、要饱满、浑厚,同时也要非常注意演奏时的呼吸,演奏时可以在胸部里短促的呼吸、稍微推其肚子和稍稍点一点儿头,这样可以获得很好的表现效果,掌握良好的演奏呼吸会对音乐情绪的表达起到很大的提升作用。

演奏摘音时,两个手的转换动作要快,左手拿琴竹,用大拇指按压在琴弦上、右手用中指发力拨弦。这个动作要长时间的练习,这样便不会影响乐曲的速度和乐曲内涵。练习这个部分时演奏者需要从前面一个小节开始练。

谱例:

第二节《林冲夜奔》演奏的音乐内涵

一、愤慨(慢板)的装饰音运用

这一段是描写林冲大起大落的人生境遇的一个部分,从禁军教头,到被人陷害的阶下囚,再到发配,然后是家破人亡的悲惨遭遇,整个人的精神陷入了崩溃的边缘。这段以轮音为主,虽然是慢板但不能拖沓松散,装饰音的音色要凝重浑厚,演奏时装饰音的第一个音要有棱角,同时要保持深沉的呼吸,这样才能表达出这段音乐的内涵。乐段中运用了装饰音技巧,这种装饰音是模仿古筝琶音的演奏音响,从而来修饰装扮旋律,使旋律更富表现力,也更富民族音乐特色。

谱例:

二、愤慨(慢板)的泛音运用

这个乐段中作者应用了泛音技法,左手用中指轻抚在四分之一音处、右手轻轻地用手腕击弦,这里的音响效果比较淡雅,也比较朦胧含蓄,正如春雨润物细无声,把主人公一连串悲剧式的遭遇和内心世界的复杂心情形象地表现了出来。接着,作品便进入下一部分——“夜奔”。

三、“上山”乐段双音竹的运用

“上山”乐段是广板,音乐声势浩大,使用强有力的双音琴竹来演奏,右手来伴奏,表现出了一种“坚定”的情绪,演奏要有力,和弦音色要饱满,这样可以把林冲那种慷慨激昂、义薄云天的英雄气概更加生动的展现出来。

谱例:

第三章 《林冲夜奔》对蒙古扬琴演奏启发

第一节 蒙古扬琴的现状

扬琴不仅仅是中国民族乐器的一种,还是一件在全世界都分布广泛、随处可见的世界性乐器。扬琴属于击弦乐器,其种类繁多,而且有着浓厚的地域色彩和民族性。在不同的国家和地区扬琴都有着不同的名称。如:美国的扬琴叫德西马(dulcimer)、俄罗斯和匈牙利的叫欣巴罗(cimbalom),德国的叫海克布里(hackbrett)、蒙古国的叫瑶琴(yochin)。中国除了叫扬琴(yangqin)以外,还曾有过很多的名称,如:蝴蝶琴、打奏琴、洋琴、瑶琴、敲秦琴等。

在蒙古传统乐器里面,扬琴的音域比较宽阔,音量比较高,它属于弹拨组类。研究者认为在十二世纪到十四世纪扬琴开始传入到中国,接着又从中亚传播到蒙古①,因为扬琴乐器本身很重,蒙古又是游牧民族,随着季节游牧的迁移,扬琴很不方便携带,所以使用的很少②;在十九世纪到二十世纪初,扬琴在蒙古的家庭、皇宫并不是非常谱及,只有很少的人在演奏,主要是在乐队里使用,很少用来独奏。

1930-1940年代,在乌兰巴托城市出现了“蒙古艺术馆”,扬琴的演奏开始频繁地出现在学校和舞台上。蒙古文化部又建立了艺术学校,这也成为了扬琴的专业培训基地。如今扬琴已成为蒙古民族乐器中很重要的一部分了。

1930-1940年间扬琴作为伴奏乐器为歌手伴奏,有时候演奏者自弹自唱。1940年代,在蒙古出现了一个叫“传统五人组”的乐队。这是一支全部使用蒙古民族乐器的乐队。里面有扬琴、马头琴、大三弦、二胡和笛子。分别由乐队中的五个人来演奏。当时乐队里面是由蒙古著名艺术家其龙(Chuluun)弹扬琴,达什度拉木(Dashdulam)弹大三弦,拉布三沙日瓦(Luvsansharav)拉二胡,加木杨(Jamiyan)拉马头琴,达米丹苏仁(Damdinsuren)吹笛子①。他们是第一次以这样的演奏方式呈现给大众的。

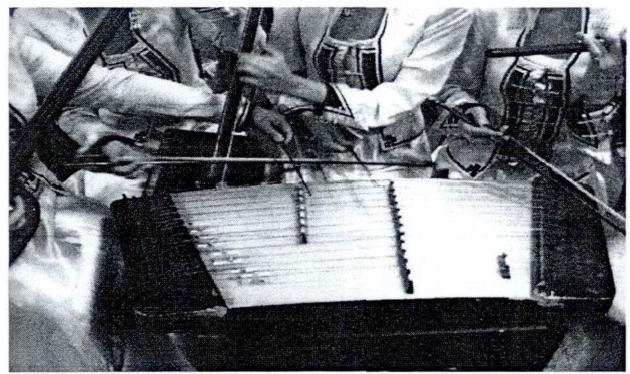

图例一:蒙古传统五人组

“传统五人组“的演奏方法很有特色,比如:扬琴演奏者用石手弹扬琴的时候左手拿着马头琴的琴弓拉马头琴,马头琴演奏者则左手演奏旋律,在手拿着二胡的琴弓拉二胡,拉二胡的拿着扬琴的另外一个琴竹敲扬琴等等。扬琴的位置是摆在中间,马头琴和大三弦坐在扬琴的右边、二胡和笛子在扬琴的左边。“传统五人组”中的扬琴演奏者也充当着乐队指挥的角色,每个演奏者演奏时都要按照扬琴的指挥去演奏。比如:开始演奏之前都要看扬琴的手示,然后一起开始,演奏时吸气的地方也要一起吸气、乐曲结束的时候也要看扬琴演奏者的指挥。这个时期的演奏曲目大部分是蒙古民歌和蒙古长调。

这个时期扬琴主要使用单竹与齐竹,演奏技巧主要有倚音、轮音等技法。同时,使用的琴竹比较薄,听起来就像旗帜飘动的感觉。演奏者一般使用前八后十六分音符 、四个十六分音符的节拍型

、四个十六分音符的节拍型 来演奏,有时候,也使用前十六后三十二分音符的节拍型

来演奏,有时候,也使用前十六后三十二分音符的节拍型 来更快的演奏。这些演奏技法都是蒙古传统演奏技法,举例如下:

来更快的演奏。这些演奏技法都是蒙古传统演奏技法,举例如下:

一、单竹与齐竹技法

谱例:

蒙古民歌《坚果树》

在蒙古传统演奏技法上,在演奏单竹的时候使用的前八后十六的节奏型和四个十六分音符的节奏型尤为常见。齐竹技法的演奏经常使用在句子结尾的最后一个音,有时候也会用乐曲的第一个音上。

二、轮音

在蒙古有两种轮音演奏的打法:第一种是靠中指、无名指和小指均匀推动琴竹的尾部来演奏,第二种是依靠手腕的力量来演奏。这是扬琴演奏中最基本的技巧,但也是一种高难度的技巧。在蒙古传统扬琴演奏中,此技巧通常在演奏慢速的民歌时使用。

谱例如下:

蒙古国民族歌曲《高陵高》

三、倚音

倚音是装饰音的一种,是指依附在主音前或后的小音符,倚音分“前倚音”和“后倚音”“单倚音”和“复倚音”四种。在蒙古国中的音乐使用的比较多的主要有两种:

1.单倚音中的前倚音

演奏时先用右手琴竹击打倚音,然后再用左手琴竹击打主音,倚音的演奏要短促,倚音的使用大大地增加了旋律的韵味,提高了音乐表现力。

谱例:

蒙古民歌《钢铁》

在蒙古扬琴的传统演奏技巧中单倚音通常是主音上方的的大三度或者小三度。

如:蒙古民歌《高陵高》

2.复倚音中的前倚音

在蒙古的传统音乐中,复倚音中的前倚音通常使用在慢速的作品中。

如:蒙古民歌《高陵高》

谱例:

虽然这些都是扬琴最基本的打法。但是,从上面的例子上可以看出,这种技法确实是蒙古传统音乐的典型风格。1930年,在蒙古国出现了短期的音乐培训机构,这类机构毕业的学生由政府委派到国家体育馆演奏。1931年,出现了第一个“音乐艺术团”。经验比较丰富的扬琴演奏家负责指导其他人演奏,扬琴的演奏技术也开始积累起来。在文化部建立的“艺术学校”里,开设了两年制的民族乐器演奏和艺术表演两个专业;1957年,艺术学校增加了欧洲经典音乐的课程,同时,原来两年制的“艺术学校”也发展为十一年制的“音乐舞蹈学校”。

1962年在音乐舞蹈学校,蒙古著名扬琴演奏家达什达瓦(dashdavaa)老师开始担任扬琴的教学,在教材极度困乏的局面前,他对之前的教材以及课程进行了一系列的改进和提升,同时也加入了一些世界经典作品,比如比才的《卡门》、莫扎特的《土耳其进行曲》以及哈恰图良的《马刀舞曲》等等①。

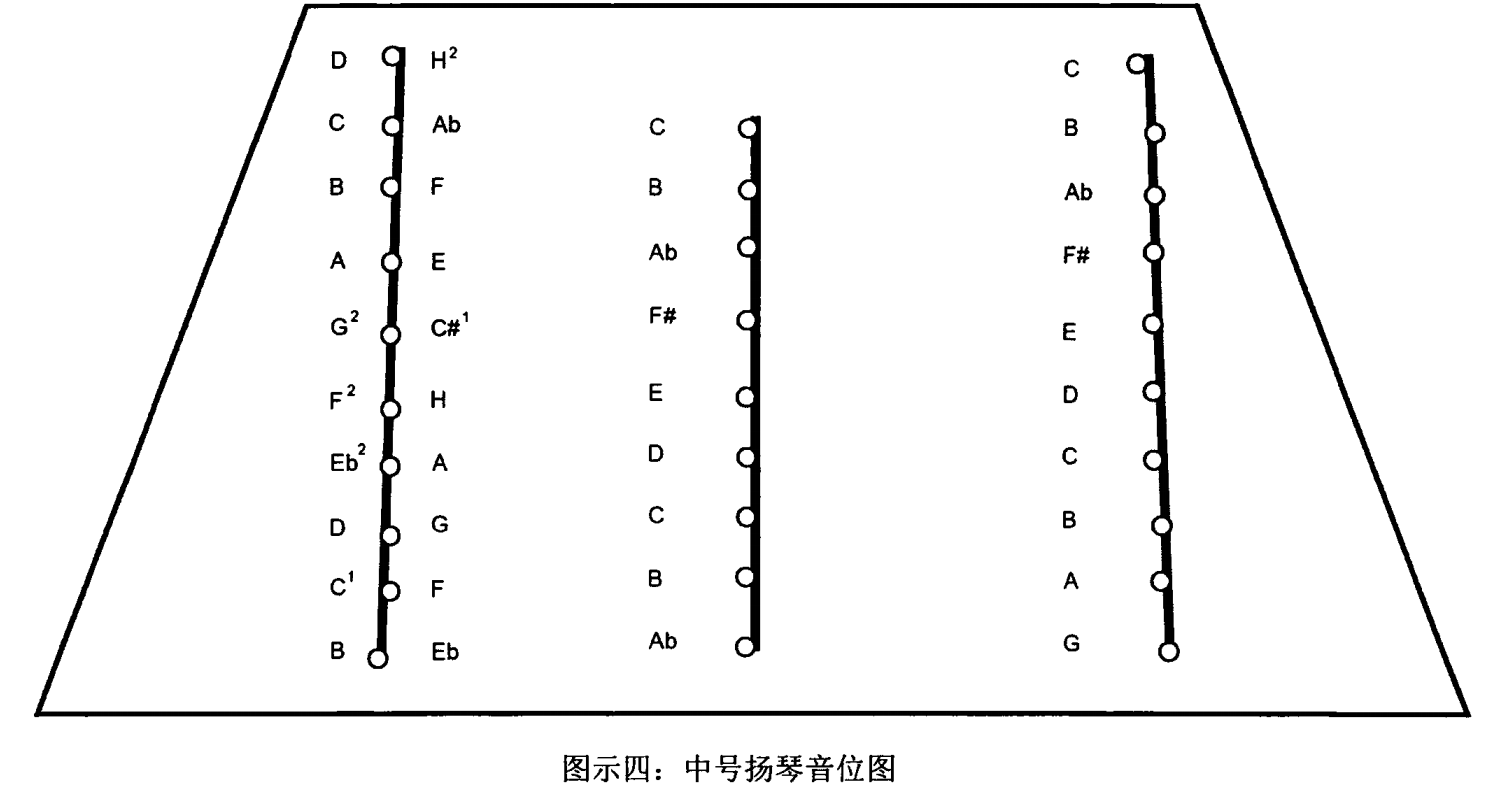

这个时期的扬琴,音乐比较狭窄,很难演奏以上曲目,于是达什达瓦老师为了拓展扬琴的音域增强扬琴的表现力,他一共八次改进扬琴,改造了扬琴的音位,又增加了琴码。

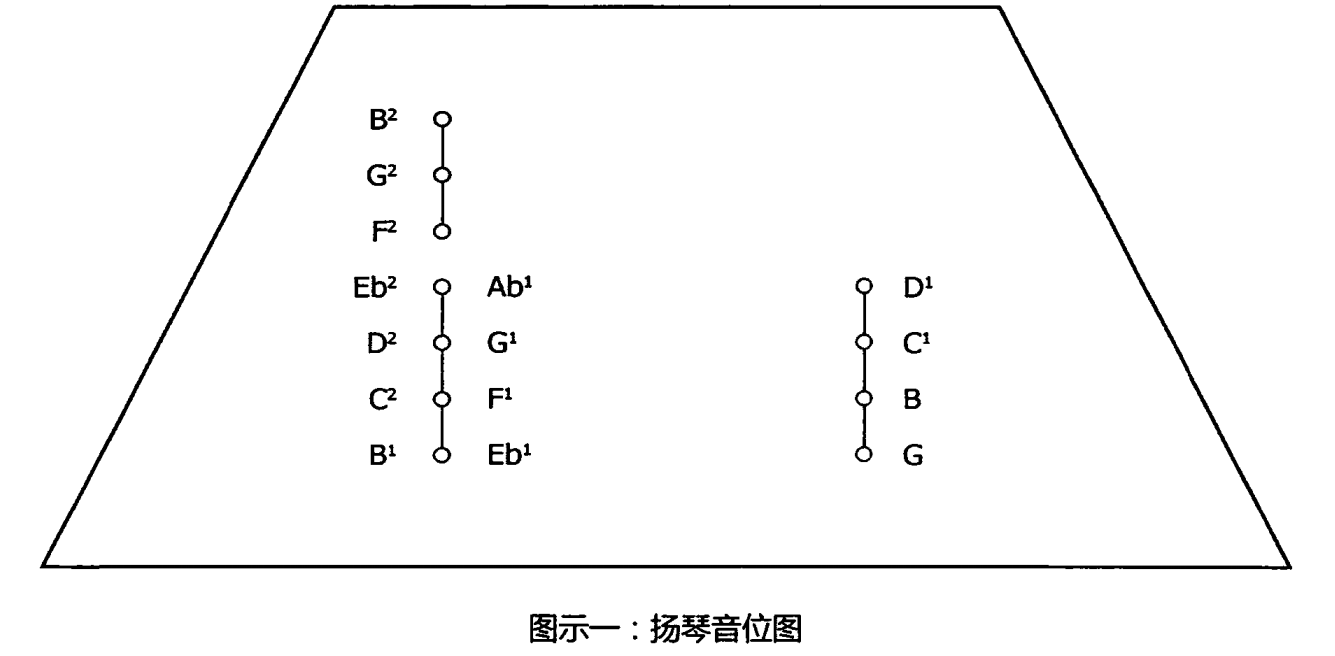

1930-1940年

1930-1940的年蒙古扬琴一共有十一条码、15个音。最低音是低音区的G音,最高音是高音区的B音。

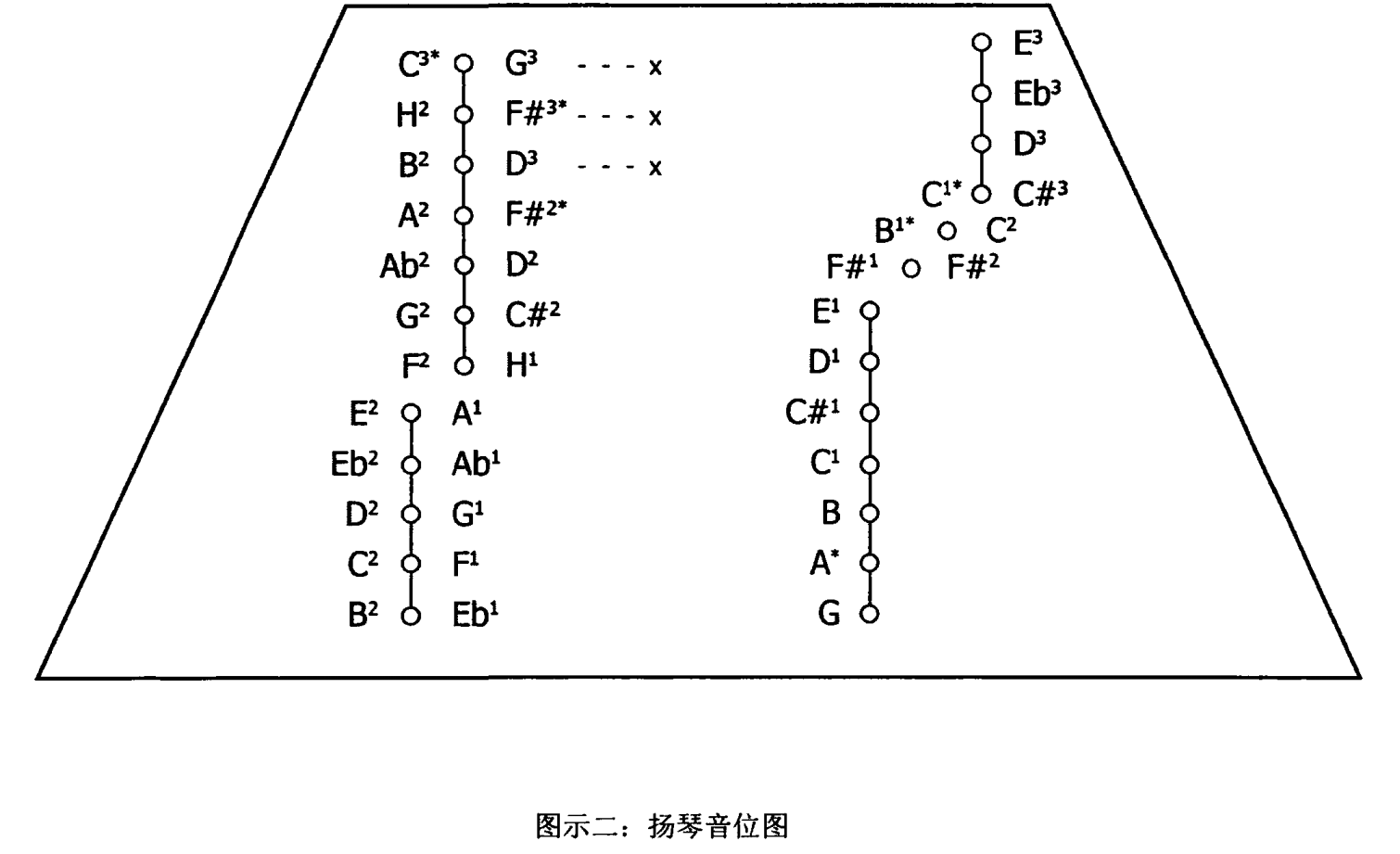

1980-1990年

1980-1990年的扬琴一共有25条码子、40个音。最低音还是跟1930年的扬琴一样,但是,高音是倍高音G音。图示中的X是加装的码条,*是增加的音。

1990年后蒙古扬琴演奏发展:

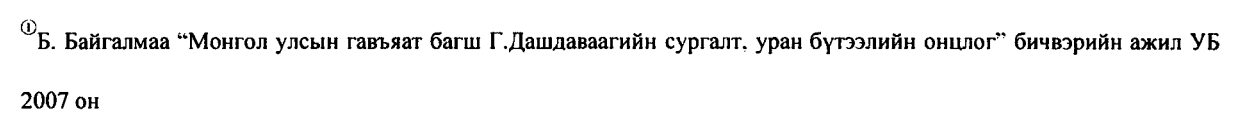

1989年,蒙古国乐器厂的大师巴托尔(Baatar)增加了扬琴的音域,制作出了一种大号的扬琴,较其他种类扬琴,这种扬琴音域很宽。笔者对第一个大号扬琴的演奏家其乐哈苏仁(D.Chilhaasuren)进行了采访。她说,在当时,作为第一个演奏大号扬琴的演奏者,对她来说,用此扬琴来演奏经典曲目的时候很方便,所以她很感欣慰。但是这种扬琴的音色很闷,弦的弹力太大,于是这种大号扬琴也没有广泛使用和流行,在当时只生产了一批而已。关于这个问题,笔者采访了一家《俄格西格林》(Egshiglen)乐器工厂的老板,他叫白嘎力佳布(Baigalijav),这是一家主要以生产蒙古民族乐器为主的乐器厂。如:马头琴、蒙古唢呐、蒙古雅托噶、冒顿潮尔、口弦琴、蒙古雅托噶、扬琴、角号等,目前本公司主要生产两种扬琴,分别是小号扬琴和中号扬琴:

小号扬琴

这种扬琴有时常使用在专业艺术团,用来演奏民歌,也常见于乡村的艺术团以及学校里。比起其他种类的扬琴,该种类扬琴音域较窄,音域是G音—f3音。

中号扬琴

中号扬琴是从2005年开始生产的,比小号扬琴音域较宽。该类扬琴经常使用在乡村艺术团里,另外,该类扬琴经常被扬琴业余爱好者青睐和使用。由于中号扬琴音域主要集中在低音区,因此,在民族乐队通常充当为乐队声部中的低音声部,是一件伴奏性的乐器。

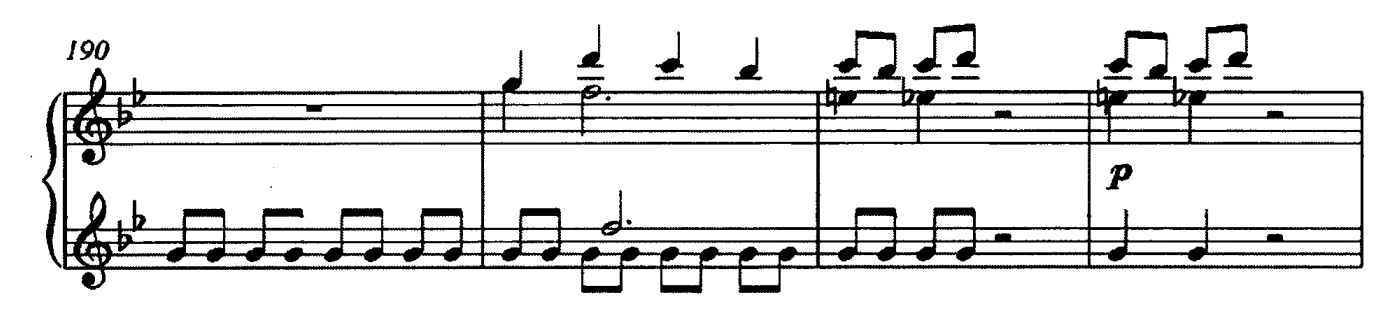

1991年,蒙古音乐舞蹈学院的扬琴老师,参加了中国中央民族大学短期的扬琴培训班。在李沧桑老师的指导下,她掌握了401大号扬琴的演奏技法,认识了这种扬琴的结构以及学会了如何调音。从此以后,在蒙古国就开始了401扬琴的专业教育①。这种扬琴音域广,音量大。在扬琴的教育方面运用了大量由欧洲经典音乐改编过来的曲目,比如比才的《卡门》、维瓦尔第的小提琴协奏曲《四季》、莫扎特的《土耳其进行曲》、柴可夫斯基的《四小天鹅舞曲》以及萨拉萨蒂的《流浪者之歌》等。

并且很多蒙古作曲家也为这种扬琴谱写了新的曲目。这样一来,扬琴演奏家的技法和技术

也越来越高。比如蒙古著名作曲家、人民艺术家、两次国家奖章获得者姜灿诺日布(N.Jantsannorov)1991年创作的《扬琴协奏曲》、蒙古人民艺术家巴特朝论(Batchuluun)创作的《劳动曲》等等。

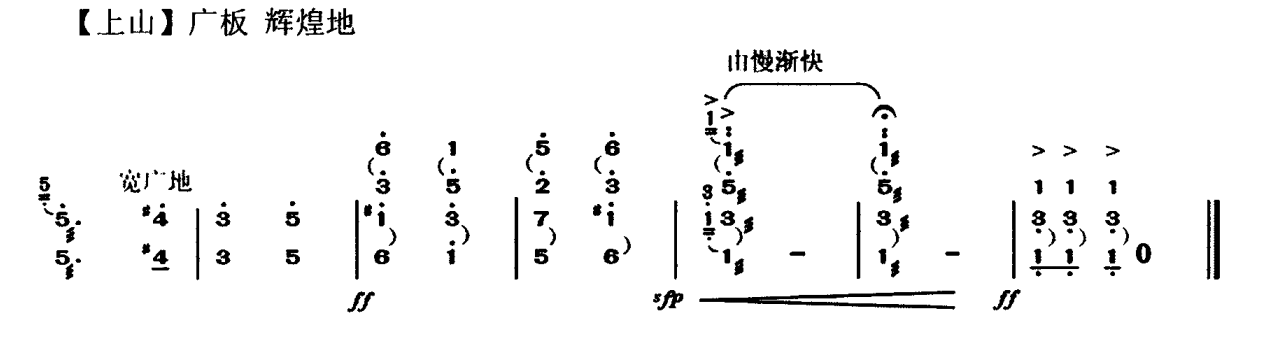

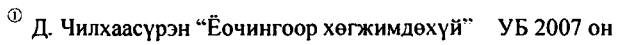

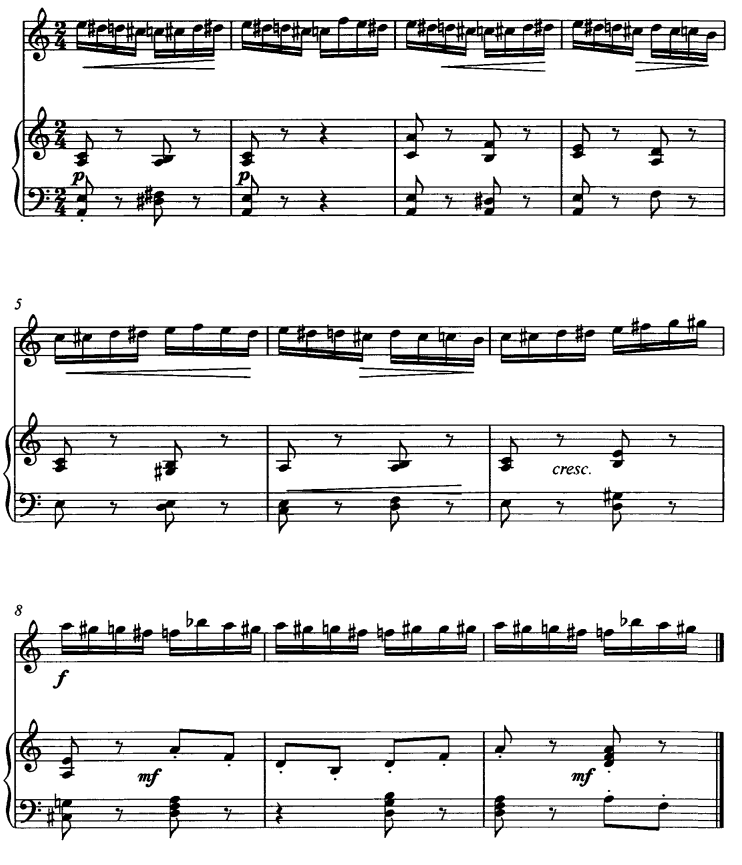

谱例:姜灿诺日布(N.Jantsannorov)《二号扬琴协奏曲》第一章/2011/

从1991年,蒙古扬琴开始采用了一些新的技术,比如:滑拨、反竹、琶音、手指甲拨弦、按下滚珠的打法、滑音指套、用手指拨弦等技巧。

一、手指拨弦技巧的应用

谱例:

蒙古著名的功勋艺术家、国家奖章获得者、作曲家比·沙日瓦(B.Sharav)《一号扬琴协奏曲》的华彩段落。

二、滑音指套的使用

谱例:

比·沙日瓦的(B.Sharav)《一号扬琴协奏曲》的华彩乐段

三、琶音技巧的运用

琶音是一种类似于分解和弦的一种演奏技巧,是装饰音的一种,演奏时一般在三个音以上,依次从低音到高音演奏或者从高音到底音演奏,用来修饰主音。

谱例:

蒙古人民艺术家巴特朝论(Batchuluun)的扬琴曲《劳动曲》

四、手指甲拨弦演奏技巧的使用

谱例:

蒙古著名的作曲家姜灿诺日布(N.Jantsannorov)《一号扬琴协奏曲》

五、颤音技巧

颤音就是右手用琴竹敲击琴弦,左手食指、中指、无名指三指用力按琴弦,产生滑音。

谱例:

蒙古民族歌舞团的扬琴演奏家拉布格苏仁(Lhagvasuren)编写的《布帐篷》

六、用调音扳手滑音

这个滑音在演奏时,左手拿着扳手,用扳手头部用力压下琴弦,然后向左滑动。

谱例:

拉布格苏仁(Lhagvasuren)编写的《蒙古两首民歌》

七、下行滑拨技巧

指的是用左手琴竹尾巴,在扬琴的虚凝音上从上到下进行滑拨。在很多蒙古作品中,用下行滑拨技巧来表现刮风的效果。

谱例:

蒙古“月光石歌舞团”的扬琴演奏家巴特塔格塔合(Battogtokh)的扬琴独奏曲《且听风吟》

八、反竹技巧

指的是用琴竹的背面来敲打琴弦发出音乐;

拉布格苏仁(Lhagvasuren)编写的《蒙古两首民歌》

谱例:

第二节 《林冲夜奔》的技术对蒙古扬琴演奏的启发

笔者来中国学习以后,学过中国扬琴演奏的许多技术和技法。其中,通过对于《林冲夜奔》这首作品的研究受到启发,在蒙古扬琴演奏技术上有所借鉴,并且,笔者通过演奏几首蒙古的作品用来体现这种启发。演奏上的一些细微变化,便能够在表现音乐作品和演奏方法上有很大的提升。

一、泛音演奏技巧对蒙古扬琴演奏的启发

泛音,就是右手击弦,左手用中指轻浮琴弦上的技巧。演奏泛音的最佳位置是在中低音区,演奏时要注意力度不能太重。左手点弦时要轻柔从容,点弦的位置有三种:第一:二分之一处,就是从滚珠到琴码的中间位置点弦、可以演奏出高八度的音,第二:四分之一处,指的是从滚珠到二分之一音位的中间位置处、能打出高十六度,第三:三分之一处,从滚珠到琴码的三分之一音位,能打出来高十三度的音。除这三种打法以外还有一种泛音技法,在四分之一的一半处能打出高三个八度的音,但是这种泛音音量很小,而且不太容易演奏出来,故而很少使用。

正确演奏出来的泛音,音色清澈、明亮,特别是低音区的泛音浑厚,音色饱满,给人以空旷深沉的音响效果。具体的演奏方法是通常左手先按到琴弦上相应泛音的指定位置(很多时候演奏者会在琴弦上把泛音位置给标出来,这样演奏起来很方便),然后右手敲击琴弦,左手右手一起抬起来即可走出泛音来,配合时一定要恰到好处,这一动作会很大程度上的影响泛音的好坏。《林冲夜奔》的主题部分的最后两个小节采用的是四分之一处和二分之一处的方法。

蒙古扬琴没用过泛音技术,但是在蒙古的扬琴谱上有泛音的标示,所以,蒙古的扬琴演奏者就将这种表示理解为按下滚珠的打法,但是效果还是不太好。笔者通过在中国的学习,掌握了泛音的技术,并经过在几首蒙古扬琴曲目上的尝试,觉得效果很好。

笔者在毕业音乐会上演奏过一首蒙古作品《扬琴一号协奏曲》,这首作品是蒙古著名的功勋艺术家、国家奖章获得者、作曲家比·沙日瓦于2007年创作的。这首作品参加了2007年的“金秋国家音乐节”,该作品被收录在国家档案里。我根据自己长期以来的演奏经验和艺术实践,分别在引子

部分中和华彩乐段中运用了二分之一处泛音的打法,得出来的泛音饱满、清脆、浑厚、效果很好。

谱例1:比·沙日瓦(B.Sharav)《扬琴一号协奏曲》

引子部分

谱例2:比·沙日瓦(B.Sharav)《扬琴一号协奏曲》华彩乐段中我运用的是二分之一处打法

华彩乐段部分

下面是蒙古国家两次奖章获得者、蒙古人民艺术家,著名作曲家降灿诺日布的《一号扬琴协奏曲》。这是蒙古扬琴的第一个大型扬琴作品,于1992年创作。在很早引子部分中的一个小节是用拨弦技巧演奏的。2005年,蒙古歌舞乐团的扬琴演奏家拉布格苏仁跟作曲家见面交流,将其演奏方法改成了按下滚珠上的打法。

经过比较和学习,笔者在演奏这个部分运用了泛音技法的二分之一处方法,但是得出来的泛音不够饱满,而且泛音极其难以演奏出来,故而降低了八度来演奏,这样打出来的泛音效果非常好,而且容易演奏出来。

谱例:

二、滑音指套的运用启发

滑音指套技巧在蒙古有一些作品中也有所使用。但用指套时有时候会产生杂音,笔者在学习《林冲夜奔》和《春雨》的时候发现演奏方法的极其重要,演奏时注意先用小指垫底、然后把手腕转过来、最后滑出来,这样会防止杂音的出现。指套的使用解决了扬琴在演奏线条式旋律时的弊端,以前扬琴只有轮音技巧能演奏出线条式的旋律,但是由于轮音只是在一个或两个音上演奏的,因此演奏出来的线条都是直的,滑音指套可以来回的滑动,可以得到不同的音高。因此滑音指套的使用可以演奏出来弯曲的旋律线条,大大地提升了乐器的表现力,这一点对蒙古扬琴演奏技巧方面起到了很多的推动作用。

谱例:比·沙日瓦的(B.Sharav)《一号扬琴协奏曲》

华彩部分

蒙古民族歌舞团的扬琴演奏家拉布格苏仁(lhagvasuren)和蒙古马头琴乐团的古筝演奏家俄云图雅(oyuntuya)于2005年编写的《蒙古民歌两首》作品中采用了滑音指套技巧。作品的引子部分在采用滑音指套演奏时候通常会产生杂音,因为A¹这个音是在扬琴的第一排的右边,由A¹音上滑时会碰到琴码,中国扬琴在演奏滑音指套技巧时是在扬琴第一排琴码的左边琴弦上,如果碰到这个问题,经常会把第一排琴码左边最下面的音(Ab¹)调成还原A¹音,但是如果作品还会出现原来的Abl音就无法演奏出来,因此会出现缺音的问题,这种情况下演奏者可以使用第二排琴码左边的Ab¹,因此就弥补缺音的问题,使用这种方法就不用再去调音。演奏时,左手在滚珠右侧大约一只手指宽的距离找到A¹,然后再演奏滑音。因此,笔者跟专业导师成海华讨论后把这个部分运用了第一排琴码左边的音(Ab¹)调成还原A¹音。这样演奏者在演奏滑音的时候更方便,不会产生杂音。

谱例:

三、固定音位排列启发

二位音的运用在中国非常广泛,它有固定的打法,转调时非常方便,可以自由转调。但在蒙古扬琴演奏乐曲转调的时候主要还是通过依靠调整变音槽来实现。比如要演奏比原来音低的音时就把变音糟推下去,这样可以改变音的高低,达到转调的效果。如果乐曲速度比较快,就会产生了缺音的问题,此时就无法达到转调的效果了。

中国扬琴有固定的打法,任何调都可以来演奏。演奏的时候会有一定的难度,但只要加强练习也是能克服的,通过长期多次的练习一旦掌握了这些技巧,在以后的演奏中就可以随便转调、非常方便。

笔者曾经演奏过《林冲夜奔》和《丝路掠影》,这两部作品中都使用了有二位音的演奏技法。

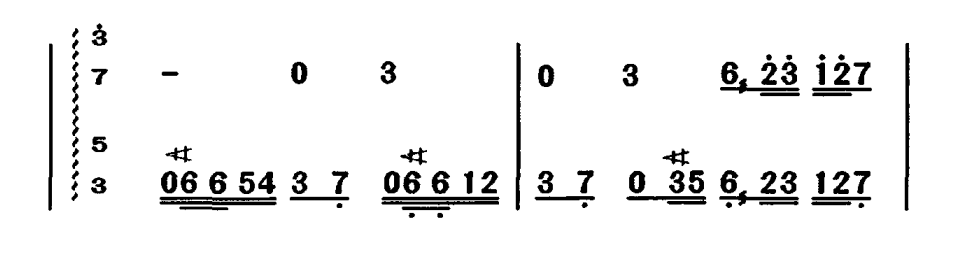

谱例:《林冲夜奔》风雪

散板

这个片段的难度在于连续半音阶的上下行,演奏时要使用二位音技法,要求非常熟练地掌握该技巧,这样才能清晰准确地将其演奏出来。再跟成老师学习过程中,成老师传授了两种练习方法给我。

第一种是从低音d到倍高音d,用半音阶上去再下来,下来再上去,上去再下来这样往复进行训练方法。刚开始练的时候要慢速,不能急,因为只有慢速练习才能把音位非常清晰准确地演奏出来,然后再一点点的加速。

第二种是从低音g到倍高音g3,演奏当中换码这个动作特别重要,在由低音g音演奏到第二排码的g#音时就要换码,换成第一排码的a音继续上行直到到达倍高音g3,然后再下来到低音g,这样半音阶上去又下来往复训练,然后再一点点的加快速度练习。这个练习方法可以高效的练习双手之间的交叉。

在蒙古,有很多曲目都是由世界经典名曲改编而成的扬琴曲,全部好多都是运用了半音阶的演奏技巧,比如,里姆斯基·克萨科夫的《野蜂飞舞》。由此可见,如果能掌握二位音的演奏技巧,这类曲目演奏起来就会相当方便、相当得心应手。在演奏《野蜂飞舞》之前,要先掌握上面提到的两种半音阶的练习方法,这样就不会有太大的困难。

谱例:《野蜂飞舞》

谱例:项祖华老师的《丝路掠影》速度:行板

这种技巧对蒙古扬琴的发展起到了很重要的积极推动作用。例如比·沙日瓦的《一号扬琴协奏曲》的快板中B调转G调时,如果运用二位音技法,就不必将变音槽推下去,但是做到准确地把握音位,还是有一定的难度的,需要多加练习。

谱例:

结语

笔者通过对《林冲夜奔》这首扬琴独奏曲的研究分析,并结合自己在蒙古和中国学习的实践,我对该作品初步有了较全面的认识和理解,该作品有着很厚的民族文化内涵,他以中国古典小说《水浒传》为创作依据,乐曲创作上吸收融合了中国传统戏剧和西方音乐的创作理念,该作品有着很深的民族性,在作品的整体演奏中运用了很多高超的演奏技巧。笔者从中领悟到了许多新的表现手法和演奏技巧。为今后扬琴新作品的创作、表现形式和新技术的运用、开发提供了借鉴和启迪。

文章中,笔者立足于《林冲夜奔》作品中的演奏技法的研究,我深刻体会到此作品对中国扬琴演奏技法的运用以及对中国扬琴的发展都起到了里程碑式的作用。同时,又结合自身的练习以及舞台实践,进一步加深了我对该作品的理解,为将来笔者回国到蒙古后进一步推广这些新的演奏技法打下了坚实的基础。

在文中,笔者翻译了大量有关蒙古扬琴演奏技法的文献,并结合对《林冲夜奔》演奏技法的分析,笔者得出结论,中国和蒙古在扬琴演奏技法方面有很多类似的地方,但是在细节上也有很多不一样的地方,通过对两者在细节上的对比发现,中国有很多演奏技法可以很好地帮助蒙古扬琴演奏者提高演奏的技巧,比如二位音和滑音指套的演奏技法,这些对蒙古扬琴演奏技法和技术会产生很大的影响和促进作用,笔者希望通过这些研究能对以后的其他同学会有一定的帮助。最后,作为一名来自蒙古的扬琴演奏者,笔者通过对《林冲夜奔》的研究以及长时间跟随成老师的学习,我对中国扬琴演奏技法、中国扬琴的发展和演奏特点等方面有了比较全面的认识和理解,希望能为今后蒙古扬琴新作品的创作、表现形式的提高以及新技术的开发运用起到一定的启发和借鉴作用,也希望能为蒙古作曲家、音乐学者以及扬琴爱好者能够更好更全面地理解、研究、掌握扬琴艺术起到一定的作用。

参考文献

中文文献:

[1]赵艳芳:《浅析扬琴曲_林冲夜奔_的演奏要求》,中国音乐期刊,2002年3月。

[2]刘月宁:《扬琴名曲_林冲夜奔_赏析》,乐器学堂报纸,2004年。

[3]李艳:《扬琴曲_林冲夜奔_的创作特色》,福建论坛·社科教育版,2009年专刊。

[4]刘燕子:《项祖华扬琴作品的音乐学研究》,河南大学硕士学位论文,2009年4月。

[5]王薇:《扬琴考试曲目与指导》,2010年。

[7]成海华:《扬琴考级曲集》,2010年。

[8]王文佳:《项祖华扬琴组曲《国魂篇》中《屈原祭江》、《林冲夜奔》两阕分析》,天津音乐学院硕士学位论文2015年

[9]木其乐:《论扬琴在蒙古族传统合奏中的运用》,内蒙古师范大学硕士学位论文,2010年。

[10]张力群:《扬琴曲_林冲夜奔_创作特色与演奏诠释》,南京艺术学院学位硕士论文,2014年。

[11]杨清:《扬琴独奏曲_林冲夜奔_的音乐学分析》,湖南人文科技学院学报,2009年。

外文文献: