摘要:扬琴协奏曲《戏秦·之韵》巧妙运用陕西戏曲音乐元素为创作素材,发挥了扬琴独特的演奏技巧和音乐表现力,具有浓郁的秦派音乐风格。特别是作品中弦乐声部滑音、苦音的大量运用;扬琴顺竹法的有机使用;分解大和弦、即兴演奏等创作技法的独到运用,全方位地促成这部作品成为“秦派民乐”当下发展历程中极具代表性的例证。它不仅成为秦派民乐发展历程中一颗闪亮的明星,而且为秦派民乐未来的创作实践和舞台演奏提供了宝贵的研究价值和理论意义。

关键词:秦派民乐;《戏秦·之韵》;扬琴协奏曲

引言:秦派民乐的历史脉络

20世纪五六十年代,以油达民、鲁日融、郭富团、张长城等为代表的陕西民乐艺术家创作出带有浓郁的“秦风秦韵”的二胡、板胡作品,开启了秦派民乐的创作之路。20世纪80年代,秦派民乐进入了“开宗立派”之期。[1](P45-47)专业作曲家采用西方现代作曲技法进行民族器乐的创作,现代民族管弦乐团的出现为秦派民乐的展演发挥了助推作用。之后,秦派风格渗透到民族器乐的各领域,民乐演奏家与专业作曲家的热情演绎与丰富创作,致使音乐界掀起了一股强烈的“西北风”[2]。21世纪以来,作曲家采用精湛高超的作曲技术将“秦派民乐”的创作专业化程度大大提高,一批陕西本土作曲家创作的具有“秦派”风格的民族器乐作品陆续在国内、国际赢得认可并获得广泛传播。“秦派民乐”进入了创新发展的新阶段。“秦派民乐”的曲作者绝大多数出自西安音乐学院。半个多世纪以来,西安音乐学院坚持传承和弘扬秦派风格音乐文化,已经牢固形成教学、表演、编创三位一体的综合模式,保证了秦风秦韵的延续与发展。[3](P31-38)。2019年,西安音乐学院民乐系与作曲系强强联合,成功申报了陕西省文化和旅游厅、陕西省财政厅年度大型舞台艺术创作项目“戏彩长安—陕西地方戏曲音乐主题”,项目集中创作和首演了五首“秦派民乐”的协奏曲。其中,西安音乐学院作曲系青年教师白超创作的扬琴协奏曲《戏秦·之韵》(2020年)以其独特的创作技巧、浓郁的秦派风格获得较高认可。

一、《戏秦·之韵》的创作与演奏

作为地道的西安人,白超不仅熟悉陕西关中地区的方言,而且能够随口哼出陕西关中地方的音乐旋律,陕西尤其是关中地区的音乐元素对作曲家的影响至情至深。在创作过程中,他特别选用了陕西“秦腔”元素作为创作素材,并进行了独特的加工,重在体现陕西地方戏曲的韵味和陕西方言的与众不同。

(一)创作分析

1.传统的曲式结构

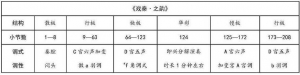

在作品结构上,作曲家整体采用了“散—慢—中—快—散”的传统曲式结构,其中第四部分穿插了一个华彩乐段,这个华彩乐段由演奏者基于对作品的理解与感受进行即兴演奏(见表格)。

2.陕西戏曲元素的运用

《戏秦·之韵》的主题构思来自于秦腔音乐素材,在创作之前,作曲家曾利用三个月的时间去专门学习秦腔的最基本特征,以保证后期的创作能够真实体现秦腔风格。创作过程中,作曲家巧妙运用陕西戏曲中的多个典型概念布局全曲,如“浪头带板”“过门”“紧打慢唱”“苦音”等,通过这些戏曲元素的充分运用,使得整部作品呈现出一种浓厚的秦派韵味。在打击乐器的选择上,采用了戏曲音乐中独有的色彩性乐器,比如秦腔锣、板鼓等。尤其是戏曲类铜器打击乐的加入,使其在乐队的声响上更具戏曲的味道,以节奏型的伴奏化在铜器中使用,使它变为一种旋律织体,发挥了独特的音响效果。

引子部分,作曲家引入了戏曲音乐中的“浪头带板”的板头。“带板”是秦腔中的六种板式之一,也是秦腔唱腔中最具戏剧性的一种板式,多用于表现紧张的戏剧冲突中人物心情激动的状态。它是秦腔中一种有板无眼的节拍,即每拍皆为板位,主要表现出一种痛快淋漓、酣畅豪放的戏剧性效果。[4](P82-84)乐曲开头部分直接把秦腔曲牌中著名的打击乐形式“浪头”部分材料照搬进来,使乐曲一开始就有秦腔的韵味。关于这一点,作曲家说他参考了叶小纲教授的《咏别》一开始那段的京剧素材。这样做的目的在于一进入开头部分马上戏曲的形象就有了,但难的是在后面发展的时候他会成为一种束缚,需要很好地把握整体的风格。[5]

由于带板节奏和速度的较多变化,加之打击乐的点法不同,所以带板的起板有两种类型:一是在“浪头”中起板;二是七棰直接起板(即硬起)。“浪头带板”就是其中之一,意为在“浪头”中起板。在乐曲的一开始,作曲家即原封不动地采用了秦腔打击乐的“浪头带板”,使整首作品先声夺人,展现出浓厚的陕西地方音乐特质,为全曲奠定了戏曲风格,增强了音乐表现力和戏剧性。

在散板和慢板部分,以c²—a²—d²—e²-g¹—a¹—c²—b¹—a¹为主干音,勾勒出了具有秦腔戏曲风格的旋律主题。在散板部分,主题只是零散的出现,以上述主干音的各种不同组合形式出现在乐曲中;至慢板部分,这些主干音有了较为完整的呈现(见谱例1)。

谱例1:第31-38小节

同时,作曲家在散板部分数次引入戏曲中的“过门”概念,写入了连接的素材,并以秦腔中的“代板”概念贯穿其中,这种具有典型戏曲速度变化的节奏组织给了扬琴自由洒脱的独奏表达。

《戏秦·之韵》的行板部分采用了戏曲中著名的“紧打慢唱”的形式,整个乐队演奏始终非常松弛,而扬琴以快速的、流动性的双音敲击和快速音阶跑动等手法体现出主奏乐器和协奏乐队声部的竞奏与对比。

3.弦乐声部滑音、苦音的运用

作为一件击弦类乐器,扬琴的演奏方式以敲击为主,并不擅长演奏陕西地方音乐特有的“滑音”;加之,扬琴律制采用十二平均律,也无法演奏秦腔中特有的“苦音”。这些特性,致使扬琴在演奏陕西风格的器乐作品时存在障碍。

鉴于此,作曲家在弦乐声部的写作上运用了秦腔中较有特点的“滑音”技法,并在旋律进行中添加了较多的“苦音”作为秦腔风格的保持和体现,充分利用民族管弦乐队弦乐声部的“声腔化”表达,弥补扬琴独奏中滑音与揉弦表现的短板,独到的声部写作保证了整部作品点线互补、相得益彰。

(二)演奏分析

作曲家说,《戏秦·之韵》是一部力求结合每一件民族乐器来体现陕西地方戏曲素材的协奏曲。《戏秦·之韵》充分展现了扬琴“左右全能、点线结合、曲直相兼、纵横交织”的乐器特性,运用了“顺竹法”、快速分解和弦、大跳音程、即兴演奏等演奏技法,进一步革新了扬琴作为独奏乐器的技术表达语汇,在作品具有较强可听性的同时,兼顾了演奏的技术难度,为演奏者提供了新的技术挑战。

1.“顺竹法”的应用

扬琴传统的演奏方式通常遵循“交替演奏”的原则,即以右竹或左竹先击弦,后交替演奏,传统竹法又称为"右竹法”或“左竹法”。但在《戏秦·之韵》的行板部分,作曲家采用了跨度达二十五度的大跳音程(见谱例2)。

谱例2:第174—176小节

采用传统的“右竹法”或“左竹法”都会产生较多双手大幅度位移,给演奏带来相当大的阻碍。笔者认为应采用“顺竹法”的理念,即根据音位变化灵活调整演奏方法,突破“交替演奏”原则的限制,必要时进行单手连弹,这样的运竹方式虽给演奏者提出了更高技术要求,但却使演奏更为科学便捷。在演奏谱例2时,笔者认为应用左手连弹两次演奏装饰音,之后再进行双手轮音的的运竹方式更佳。

2.快速分解和弦与大跳演奏

扬琴作为琴体较大的乐器,在演奏时需要兼顾横向的移动与纵向的移动,所以在演奏快速分解和弦和大跳音程时,需要演奏者有较强的基本功与控制力,才能保证击弦准确、游刃有余。在《戏秦·之韵》的第一段行板部分,作曲家在扬琴独奏声部采用了连续快速的三十二分音符的写法(见谱例3),音区跨度较大并有大量大跳音程,同时标有ff的力度要求。

谱例3:第93—94小节

在演奏时,应充分做到身体重心随音区的变化而快速移动,保证运竹横移与纵移的速率,加强琴竹反弹,避免出现琴竹卡进琴弦的现象。同时,要充分运用“指腕结合”的动作要领,充分借助手指的爆发力与敏捷力以达到速度和力度要求。这种类似于钢琴“快速跑动”技巧的段落在扬琴作品中较为鲜见,为演奏技巧提出了挑战。

3.即兴演奏

从《戏秦·之韵》的第124小节开始为整部作品中的华彩段落。在扬琴协奏曲中,标记为即兴演奏的华彩段落较为罕见,这对演奏者的即兴演奏能力与创作能力提出了新的要求。笔者认为此段虽为即兴,但在演奏时不能完全打破作品的调式、破坏作品的风格。因此,在演奏前,笔者与作曲家曾多次沟通、商讨,列出了几个主要的节奏音型、音高音型和主干音(EADE)。在这些元素架构内,利用典型节奏和主干音开始带有控制的即兴创作,采用了模进、重复等发展手法,最终顺利完成华彩段落。

4.演奏角色的转换

在优秀的协奏曲中,乐队与独奏者是协作的关系,两者都享有同样的地位,是平等的“对话”,不是简单的交响乐队为独奏者伴奏。但是,协奏曲里的独奏者在作品的演绎当中常常居于领导地位。[6](P203-208)

在演奏《戏秦·之韵》时,要时刻了解不同乐段、乐句中,独奏声部在整个乐队中的“角色”,在独奏声部为主旋律或乐队休止仅留独奏声部时,在情绪上可尽情释放,凸显独奏乐器音乐张力,并且在音乐律动上可以在节奏框架内略带自由的主观处理。相反,在主旋律由乐队演奏时,扬琴声部多为演奏流动的伴奏音型,此时独奏声部为伴奏角色,在力度、音色等方面都应有所调整,节奏也应完全严谨,从整体处理上为乐队服务。

因此,在协奏曲的演奏中,演奏者不但要精彩地演奏好独奏声部,还要仔细研读总谱,根据乐队整体音乐的变化调整自己的角色,只有这样才能与乐队配合默契、相互对话。

二、《戏秦·之韵》对秦派民乐未来发展的影响

20世纪90年代后,一批“秦派民乐”的艺术家陆陆续续离开了陕西,“秦派民乐”从创作到演奏均出现了本土人才流失的现象,使得“秦派民乐”在创作上陷入了低潮时期。扬琴协奏曲《戏秦·之韵》的诞生,使人们对于“秦派民乐”的蓬勃发展有了更高的期待。作为近年诞生的为数不多的、较为成功的秦派风格的扬琴协奏曲,是否能够为“秦派民乐”的未来发展提供些许借鉴和思考,值得我们深人研究。

“秦派民乐”的早期创作者均为陕西籍本土艺术家或长期在陕西生活工作的艺术家,他们长期沁润在陕西丰富的传统音乐之中,陕西本土音乐之于他们,早已如同乡音一般耳濡目染、烂熟于心。正因如此,才能创作出经得起实践检验的“秦派民乐”的精品力作。近年来融入了大量的非陕西籍人才。这些非陕西籍青年才俊虽掌握高超且先进的作曲、演奏技法,但囿于对陕西地域音乐文化的不熟知,缺乏整体性认同,因此在创作与演奏中不可避免地体现出对于陕西本土音乐语汇的生疏。《戏秦·之韵》的诞生唤起当代工作、生活在专业音乐文化环境中的“秦派”音乐人特别是作曲家,加强对陕西本土音乐文化的自觉意识,提升他们对于陕西地域文化的整体认知,使作曲家选择以陕西地域元素为符号的创作取向由最初的个体行为演变为群体认同,使“秦派民乐”的创作更具有整体性和可持续性。

任何一个乐派的发展都离不开可持续的作品创作、演奏和理论研究,但“秦派民乐”的创作和理论研究并未达到业界的普遍期待。因此,培育和引导中青年人参与创作与理论研究,是科学发展、持续发展的保障。

近年来,西安音乐学院、陕西省民族管弦乐学会等组织了多场研讨会、学术论坛及新作品创作比赛,让我们看到了“秦派民乐”在当代的进步与发展。前文提到的“戏彩长安—陕西地方戏曲音乐主题”集中创作的五首民乐协奏曲,由西安音乐学院民乐系教师成功首演、

巡演十一场,并组织了学术研讨会。这为当代“秦派民乐”在创作、演奏和研究“三位一体”的创新性发展提供了成功范例。

当代民族音乐百花齐放、百家争鸣,人们对于音乐审美不断提高的大背景下,“秦派民乐”的健康可持续发展仅凭单一学科、单一领域的发力是远远不够的。需要真正建立长效机制,以更有效的举措将作曲、演奏、理论研究三方面的人才特别是中青年人才整合起来,强强联合、形成合力,才能保证“秦派民乐”长盛不衰的旺盛生命力。

结语

“秦派民乐”发展至今已逾70年,其自诞生之日起便深深扎根于陕西深厚的民间音乐土壤中,具有十分浓厚的陕西地域文化特征,并已日渐成为陕西一张靓丽的音乐文化新名片。扬琴协奏曲《戏秦?之韵》以独特的视角,在当代文化环境中激活传统秦腔素材中蕴含的新的文化创造力,将“秦派”素材提炼为一个“ 内核” ,并用现代化的笔触将这个内核不断扩充,成为一首传统与现代交相辉映、技巧与韵味相得益彰的佳作。

继承不是固守不变,不是亦步亦趋;创新不是无本之木,更不是离经叛道。在多元文化发展的今天,“秦派民乐”承载着陕西自古以来厚重的文化根脉。找寻传统与现代的平衡点,用现代精神重塑文化自信内核,是时代对于“秦派民乐”的厚重期许,亦是当代民乐人用“秦派民乐”讲好三秦故事,引领社会发展的孜孜追求。

参考文献:

[1]乔建中.擎秦风大旗创秦韵新篇——在陕西民族器乐创作座谈会上的发言[J].交响—西安音乐学院学报,2012年第1期.

[2]陆小璐.区域文化视野中的“秦派民乐”创作研究[D].上海音乐学院硕士学位论文,2013.

[3]李宝杰.文化整体性与长安乐派发展的基本理路[J].交响—西安音乐学院学报,2011年第2期.

[4]李紫妍.秦腔东传与音乐变体分析[J].中国戏剧,2023年第8期.

[5]当代音乐系列·作曲篇/白超——音乐是我最奢侈,不求被爱的爱[EB/OL].微信公众号:文山宗,发表日期:2022年12月20日,北京.

[6]麦琼.西方交响音乐鉴赏教程[M].广州:花城出版社,2009.