摘要

扬琴是一件泊来品乐器,在中国经历了近四百多年的历史的洗礼,不论是在形制结构、演奏技巧上,还是在扬琴音乐作品的创作上都发生了极大的变化,并且充分吸取了中华民族传统文化的精髓,形成了傲立东方的中国扬琴体系。在推动扬琴艺术发展的过程中,扬琴音乐作品的创作起到了推波助澜的作用,同时也促进了扬琴演奏技法、艺术理论及乐器改革的不断前进与革新。扬琴从一件外来乐器,能够发展到现在这么辉煌的地步,是离不开每一代、每一位扬琴人的努力与付出的。

本文分为两大部分:一、对当代中国扬琴音乐艺术发展的历史分期问题及作品的创作概况进行了大致的分析、梳理;二、着眼于当代中国扬琴作品的发展历史,从传统到现代,以史为鉴,基于当代中国扬琴作品发展这一主线,着重研究当代扬琴一代宗师——项祖华教授及其扬琴作品。

关键词:中国扬琴,历史分期,当代作品,项祖华,风格特征,中国古典美学

绪论

扬琴是一件泊来品乐器,在中国经历了近四百多年历史的洗礼,不论是在形制结构、演奏技巧上,还是在扬琴音乐作品的创作上都发生了极大的变化,并且充分吸取了中华民族传统文化的精髓,形成了傲立东方的中国扬琴体系。在推动扬琴艺术发展的过程中,扬琴音乐作品的创作起到了推波助澜的作用,同时也促进了扬琴演奏技法、艺术理论及乐器改革的不断前进与革新。扬琴从一件外来乐器,能够发展到现在这么辉煌的地步,是离不开每一代、每一位扬琴人的努力与付出的。

本文对当代中国扬琴音乐艺术发展的历史分期问题及作品的创作概况进行了大致的梳理、分析。以史为鉴,着眼于当代中国扬琴作品的发展历史,从传统到现代,基于当代中国扬琴作品发展这一主线,着重研究当代扬琴一代宗师——项祖华教授及其扬琴作品。

研究现状:目前关于当代中国扬琴作品研究和项祖华扬琴作品研究的论文及可取性文章并不是很多,列举如下:

《现代中国扬琴音乐的历史分期与作品论析》黄坤

《中国扬琴的历史沿革及技术流派发展》程荣

《对项祖华先生扬琴音乐创作风格的研究》袁丽珠

《项祖华扬琴作品的音乐学研究》刘燕子

这几篇文章,有的是针对中国扬琴音乐的历史发展脉络进行梳理,有的是针对中国扬琴的·历史沿革及乐器改革进行阐述,有的是针对项祖华的扬琴音乐创作风格,有的是针对项祖华的扬琴作品从音乐学的角度进行论述研究的。对于项祖华教授的创作背景没有深入的挖掘。一个成功的演奏型作曲家,与他的创作理念及其深厚的文化背景和文化底蕴是分不开的,对于项祖华教授的音乐美学思想、音乐审美观是息息相关的。因此,笔者从项祖华作品创作背景入手对其作品的创作背景、题材特点、演奏技巧创新、对推动中国扬琴事业发展做出的突出贡献等方面进行较为系统的理论研究。

本文的主要创新点之一;笔者站在中国音乐美学的视角上,来分析对项祖华教授的扬琴音乐作品创作的影响,这是笔者研究中更为重要的创新点。

本文主要用运了中国古典美学、民族音乐学理论著作为向导,采用文献法、比较法、及归纳法等科学研究方法,对项祖华教授的作品进行了分析与研究,对宣扬与普及项祖华教授的作品的演奏与学习起到了进一步推广的意义。

第一章 中国扬琴音乐的历史分期

穿越时空,审视当下。扬琴自明代末期传入中国以来,经历数载,它以自己独具特色的魅力成功地发展成为中国民族乐器的主要成员。从中国扬琴艺术的历史发展进程和中国扬琴音乐作品的创作轨迹来看,能够清晰的发现,扬琴艺术在中国短短400多年的发展历史中经历了一个不断完善、不断吸收、不断创新和探索的过程。

扬琴自传入我国以来,其发展过程主要可以分为两大历史阶段,一是鸦片战争之后、新中国成立之前的这个时间段扬琴的发展,被称为是传统扬琴的发展时期;二是中华人民共和国成立至今的这个时间段扬琴的发展,被称为是当代扬琴的发展。

我们将鸦片战争之后、新中国成立之前所创作的扬琴音乐作品称之为传统乐曲,将中华人民共和国成立至今所创作的扬琴音乐作品称之为现代乐曲。

一、扬琴音乐艺术传统时期的作品创作概况

扬琴演奏艺术从传入至我国到发展至今,演奏技法等方面是随着地方戏曲艺术的不断发展和说唱音乐艺术的不断兴起而不断创新,扬琴逐渐成为了给说唱音乐和地方戏曲伴奏乐队中的主要乐器之一。随着扬琴演奏技法的不断革新,不断涌现出了很多不同风格的扬琴独奏曲。这些扬琴独奏曲的产生,绝大多数都是以给民间的传统乐曲伴奏的扬琴演奏艺人们,将他们演奏的民间音乐逐渐扬琴化,从而使其成为了独立的我们现在所演奏的扬琴独奏曲,例如:《苏武牧羊》、《闹台》、《弹词三六》、《欢乐歌》、《雨打芭蕉》。这些传统乐曲,它的旋律多年流传于民间,又加上民间艺术家们的反复修改,产生出了一大部分音乐朴实简练、旋律优美流畅的具有浓郁的地方风格的、被广泛大众所接受并喜爱的扬琴独奏曲。

扬琴由波斯传入我国,从清代开始,传统扬琴曲的音乐创作不断的发展,特别是继我国的鸦片战争以后,沿海城市的文化氛围愈见浓郁,各地的民间传统音乐艺人们纷纷融入城市之中,在城市中不断发展我国民族音乐,这对传统音乐的推动起到了积极的作用。特别是演奏传统乐器的艺人们不断地在各种演出中积累经验、推陈出新,改编并创作了许多优秀的传统器乐曲目。随着时间的不断发展和演出经验的不断增加,许多以传统民间器乐为合奏形式的传统乐曲作为一种能继续发展下去的演出形式而逐渐兴起、强大起来,扬琴作为这种表演形式中的主要乐器在表演艺术的发展中也得到了大力的创新,并因表演乐曲所展现出其地域的不同、风格的不同和演奏技法的不同逐渐形成了四个影响力较大、水平较高的扬琴演奏流派。这“四大传统扬琴流派”产生了许多丰富多样、各具特色的典型的地方性扬琴优秀曲目。

中国传统扬琴演奏艺术自从他国传入至我国后,首先就在沿海地区尤其是广东得到了大力的推广,并与当地民间的丝竹音乐进行了完美的融合。早期广东音乐扬琴的最杰出的代表人物有严老烈等。广东音乐扬琴的开拓者和奠基人严老烈先生不仅是优秀的扬琴演奏家,还是作曲家。他将古老的传统民间小曲进一步改编成为扬琴独奏曲,代表曲目有十余首之多,如《倒垂帘》、《连环扣》、《旱天雷》等。

江南丝竹扬琴的不断发展主要是由于江南丝竹这一流派的发展。其最主要的代表人物是江南丝竹的开拓者和奠基者任悔初。他用扬琴来演奏江南丝竹的乐曲在技术层次与演奏技法方面所表现出来演奏效果是非常有造诣的,也是他最早在演奏江南丝竹音乐时不断地推陈出新,发展技法,将江南丝竹音乐中的合奏曲加以改编、总结,最终成为了使用扬琴而演奏的独奏曲,并在近代将传统的丝竹音乐《三六》和《中花六板》录制成了音乐唱片,为我们在今后学习这些丝竹风格的扬琴独奏曲留下了珍贵的音响资料,以使我们能更好更快地把握这些乐曲风格的处理与掌握演奏技法等方面提供有力的保障。

四川扬琴的发展是来源于四川琴书的曲牌。在曲牌当中,扬琴作为其主奏乐器,其演奏的特色和独特的技巧得到了充分的表现,扬琴曲牌《闹台》和《将军令》等独奏乐曲都成为了广泛流传于华夏大地的经典传颂的扬琴曲目。

东北传统扬琴流派的产生,与东北皮影戏音乐有着颇深的历史渊源。它是在扬琴传统的演奏技法和地方民间音乐元素在不断地融合与创新的过程中,通过长时间的积累与地方音乐文化的沉淀作用下而逐渐形成的。主要的代表人物为扬琴演奏大师赵殿学,是他将当时新创作的许多学堂乐歌经过整理改编,根据扬琴的演奏特点,使用扬琴的演奏技法,使这些曲子在流传中更好的被人们所传唱,比如我们耳熟能详的《苏武牧羊》,此曲用扬琴演奏更能表现出如歌如泣、委婉缠绵的音乐画面。迄今为止,《苏武牧羊》仍然作为东北扬琴传统经典曲目。

与此同时,传统时期扬琴曲目的不断发展,其题材、体裁和演奏形式上并不单一,它们融入了丰富的元素,为演奏家、作曲家诠释音乐提供了丰富的先天条件。今天的扬琴演奏艺术的不断繁荣,是无数音乐家、演奏家、教育家、改革家所不断耕耘、付出、奉献的结果,同样,也是他们的不断进取、努力,才造就了今天扬琴音乐艺术的辉煌发展。

二、当代中国扬琴音乐作品发展概况

自中华人民共和国成立以来,中国社会的各个方面都发生了历史性的变革,同样,我国民族民间音乐艺术也在生机勃勃的发展着。在这个时间段,是扬琴历史不断发展的四十年,面对新的发展机遇,当代中国扬琴音乐艺术的发展进入了一个崭新的阶段,不论是演奏技艺、教学研究、音乐创作还是乐器的改革方面等等,都进入了一个崭新的、快速发展的时期。

中国扬琴作品的音乐创作在中华人民共和国建国以来,大多都是以借鉴了欧洲扬琴演奏技巧和继承发扬了中国民族民间传统音乐相结合,从而产生出自己独有的创作风格特色。特别是近十年以来,一些专业的作曲家,尤其是大部分青年的作曲家,他们大批量的创作出了一些有思想、有内涵、较为深奥并且艺术水平相当高的扬琴作品。这些扬琴作品绝大多数是多元化的、个性化的,不论是在其音乐题材,还是演奏形式、表现形式、演奏技巧和音乐风格特点上都是具有其独具特色的不同之处,并且均已上升到了一个新的高度。

第二章 当代扬琴作品的历史分期及一般特点

中国当代扬琴作品的历史分期讨论,本人经查证、考究,将此类作品划分为三个历史时期:萌芽期(即二十世纪五十年代初至六十年代中期);低潮期(即二十世纪六十年代中后期至七十年代末);丰产期(即二十世纪八十年代初至今)。

(一)萌芽期——二十世纪五十年代初至六十年代中期

1949年建国后,民族民间音乐在人民群众和广大音乐爱好的极力推崇下得到大力的发展,民族民间音乐的普及率得到极大的提高。通过老一辈的扬琴演奏家、艺术家的不懈努力和实践积累,且伴随专业教学、演奏的日趋完善,扬琴逐渐由“配角”转变为“主角”,其发展领域得到了进一步的拓展,在专业文艺表演团体的演出中也愈加受到重视。扬琴艺术发展的同时,也有它的局限性和制约性,就是缺乏专业的扬琴作品创作者。面对这种薄弱基础的处境,扬琴前辈们凭着对扬琴事业的热爱和满腔热情,靠着强烈的使命感与责任感,在扬琴作品创作的道路上披荆斩棘、勇往直前、义无反顾。此一时期为我国现代扬琴音乐创作发展的初期阶段,即萌芽期,这一时段的乐曲创作者们的创作构思依托于实践中所得之感知与感悟,其大多采用地方民族民间音乐、传统戏曲片段等进行处理和简约的改编,还将姊妹乐器的传统经典曲目进行移植改编为扬琴曲。改编移植创作的这些作品,篇幅短小精干,和声织体简单。

这一时期出现了许多典型的代表性曲目。如:由项祖华、李小元整理改编的四川扬琴曲牌《将军令》,项祖华改编的《弹词三六》,郑宝恒改编的《榆林小曲》、《旱天雷》、《五哥放羊》、《小毛驴变奏曲》,张飞秋传谱、田克俭改编的《龙船》,成海华整理的沪剧曲牌《紫竹调》,杨竞明改编的《光明行》,丁国舜、丁国荣根据陕北民歌改编的《山丹丹开花红艳艳》,桂习礼根据《闪闪的红星》主题曲改编的《映山红》,美丽其格曲、张晓峰改编的《草原上升起不落的太阳》,雷达改编的《八月桂花遍地开》等,这些扬琴作品的产生和出现,在丰富了扬琴作品的曲库,且因多带有浓郁的民族地域音调特色故而听之较有旋律感且耳熟能详、为众人熟知,此类作品因选材贴近“民族化”更易于为他人接受,故深受人民大众的喜爱。与此同时,扬琴演奏艺术在这一时期也涌现出了不少优秀的原创作品,例如:桂习礼创作的扬琴独奏曲《喜讯》,项祖华创作的《敲起渔鼓迎新春》,张晓峰创作的《水乡的春天》和《拖拉机来了》,韩志明创作的《我爱我的台湾岛》,周德明创作的《欢乐的新疆》,郑宝恒创作的《万年欢》、《胜利花灯》和《春到淮河》,宿英创作的《秧歌》,唐柯创作的《众手浇开幸福花》,钟义良创作的《龙灯》,王沂甫创作的《春天》,高龙创作的扬琴独奏曲《木兰辞变奏曲》等。

这一时期的扬琴作品创作的曲式结构特点笔者总结为以下三点:其一,将传统的演奏技法广泛的应用于作品之中,如单音、双音、轮音、衬音,使乐曲逐步规范化;其二,在主题声部以横向旋律为主,在副部上则以简单的伴奏音型与和声织体作为纵向支部,个别曲目的创作上采用了基础的复调手法,如:扬琴独奏曲《众手浇开幸福花》就运用了这种创作手法。其三,在曲式结构上多以单乐段反复为主,有的作品已突破了常规的传统模式,曲式结构为两段体或简单的单三部,常见为慢板(中板)——快板,或慢板——快板——慢板,引子——慢板——快板——广板——尾声。带引子的作品,如《水乡的春天》;加入尾声的作品,如《草原上升起不落的太阳》。

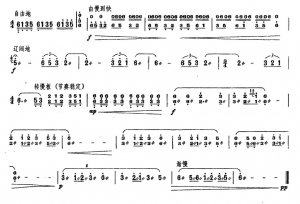

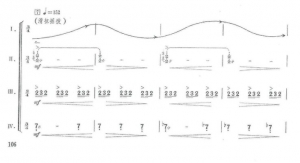

谱例—1:《水乡的春天》

谱例—2:《草原上升起不落的太阳》

(二)低潮期——二十世纪六十年代中后期至七十年代末

二十世纪六十年代后期至七十年代末,“文革”阶段我国音乐艺术出现了两种形式的发展,扬琴艺术的发展也不外乎于此。由于政治时局动荡,党内‘左’的错误,对当时的文艺方针政策的贯彻落实,客观上起了很大的阻碍作用。许多优秀的艺术作品也没能逃脱此厄,扬琴作曲家的创作题材自由权利被无情地剥夺,无法遵循自己内心的感受和构思,被迫将当时顺应时代背景需求的样板戏、革命歌曲及革命电影插曲进行简单的二度创作,改编为扬琴曲。所以这些音乐作品大多带有浓重的政治色彩,扬琴作品也是如此。一方面在音乐作品的内容和形式上政治化,音乐素材上大力歌颂领袖;另一方面,在音乐作品的曲式结构和创作手法上,无技巧难度可言,创作理念政治化、单一化。二是一批为扬琴艺术事业的发展,坚持遵循自己内心意愿的作曲家、演奏家,在作品的创作方面进行着不懈的努力。此时创作的扬琴作品主要有:项祖华的《洪湖随想》和《苏武牧羊》,桂习礼的《映山红》,刘希圣、李航涛的《红河的春天》,郑宝恒的《山花盛开的时候》、《海燕》和《山寨火把节》等。

在此低潮期出现了由吴豪业、于庆祝创作的扬琴与民族管弦乐队协奏的大型作品—《延河畅想曲》,这首乐曲为扬琴演奏大型作品的形式和体裁方面做出了成功的尝试,并为之后产生的扬琴协奏曲、扬琴与乐队的演奏形式及作品体裁的出现与运用奠定了良好的基础。

这些优秀作品的诞生,使扬琴艺术和音乐创作在这个文艺界整体处于低谷时期的艰难发展中起到了至关重要的作用,“它们”推动了扬琴演奏艺术和音乐创作在这个非常时期中的前进。他们对扬琴艺术的进步和发展做出的贡献,必将成为音乐历史上的光辉篇章。

(三)丰产期——二十世纪八十年代初至今

“文革”结束后,基于纠正“左”的思潮危害下,党和政府于1979年制订了一系列新的政策——以“改革、开放”为主,在新政策及新形势下,我国在政治、经济及人民文化生活均发生了改变,各行各业均呈现出一片欣欣向荣、蒸蒸日上的繁荣景象。同时,这种“新气象”也为民族民间音乐及扬琴事业的发展提供了更大的发展空间。改革开放后,扬琴乐器改革日趋完善,演奏水平不断提高、演奏技巧不断娴熟、创作水平不断提高、理论知识研究更加深入,扬琴教育在专业与业余方面都得到了显著的提高,教育事业蓬勃发展,扬琴艺术也正朝着更高层次、高水平发展。

八十年代初至今,是扬琴作品创作繁荣发展的丰产期。这一时期,扬琴作品创作迅速发展,取得了世人瞩目的好成绩。在这一时期扬琴作品数量不断增多,并大量出版发行了一些列扬琴作品集、扬琴理论著作等。人民音乐出版社分别在1984年、1994年出版了《扬琴曲选》。扬琴艺术家桂习礼的《中央音乐学院海内外考级曲目》,郑宝恒《扬琴作品集》,项祖华的《项祖华扬琴作品集》,成海华《扬琴考级曲集》,黄河《扬琴曲集》,许学东《扬琴曲集》;扬琴理论著作方面:项祖华的《扬琴弹奏技艺》,郑宝恒的《扬琴演奏艺术》,桂习礼的《扬琴演奏法》和《扬琴演奏教程》,刘达章的《扬琴演奏艺术》。以上所综述的理论著作、扬琴曲集,收录了百余首新创之作。二十世纪八十年代起,中国传统民族器乐得到迅速发展,呈现出一派欣欣向荣的局面。扬琴艺术事业得到迅速的发展,扬琴杰出的新作品也随之涌现。这一时期新的独奏作品有:项祖华的《竹林涌翠》、《丝路掠影》、《乌苏里船歌》,郑宝恒的《评弹主题幻想曲》、《江南好》、《川江音画》,田克俭改编的《龙船》,桂习礼的《凤凰于飞》、《土家摆手舞曲》、《音乐会练习曲》,周煜国的《忆事曲》,积冰、吴军的《鹰笛恋》等。同时也涌现了许多优秀的扬琴协奏作品,比如项祖华创作的《林冲夜奔》,项祖华和茅匡平创作的《海峡音诗》,刘寒力创作的《骊山池影》和《金翎思—满乡随想曲》等。这几首代表性的扬琴协奏曲与七十年代前的作品相比较而言,不论在曲式结构、和声织体、弹奏技法方面,还是在题材与构思、作品内容、思想内涵等方面都提升到了一个新的高度。例如项祖华创作的扬琴协奏曲《林冲夜奔》,可以说是起到了里程碑式的作用,被誉为“当代中国扬琴曲库中之绝唱”。乐曲中运用双音琴竹、摘音(才音)、滑抹摇拨、山口滑拨、半音变奏、多声部织体等创新技巧,首创用十几件打击乐器伴奏或西洋管弦乐队伴奏,增强了音乐色彩与艺术魅力。

《海峡音诗》是项祖华与茅匡平与1981年联袂创作的一首扬琴与大型民族管弦乐队的协奏曲。是除了扬琴演奏形式的独奏、伴奏外的新的突破与创新。全曲分为“宝岛”、“思亲”、“喜庆”三个乐章,其精彩乐章要数第三乐章“喜庆”,采用了回旋曲式结构,民族管弦乐队与扬琴轮番竞奏,一唱一和,交相呼应,表现了台湾人民载歌载舞、金鼓喧鸣,热烈欢快的喜庆场面。

谱例—3:

随着我国社会的不断发展变革,从二十世纪九十年代后期至今,中国扬琴的发展和扬琴作品创作水平均已上升到一个崭新的高度。由于专业作曲家的加入,其与时俱进的创作思维、表现手法和表演形式,丰富了扬琴的艺术表现力,为扬琴作品的创作带来了新的动力与活力,使得扬琴艺术的创作构思、内容、题材、风格等各方面走上多元化、个性化的道路,促使这一时期大量新作品的诞生,如:项祖华的《屈原祭江》、《竹林涌翠》和移植改编的《流浪者之歌》,桂习礼的《凤凰于飞》,韩志明的《海燕》,陈刚曲、徐平心改编《阳光照耀着塔什库尔干》,黄河的《离骚》、《黄土情》、《川江韵》、《巫峡船歌》、《古道行》,许学东《秋·梦·藕》、《瑶山夜画》、《b小调幻想曲—献给肖邦》,芮伦宝的《莫愁女随想曲》,刘寒力的《骊山池影》、《满乡随想曲》,冯季勇的《圈》,杨青的《觅》,杨春林的《鸟之舞》,成海华移植的《中国花鼓》,黄河的《春》、《夏》、《秋》、《冬》,王瑟的《落花·夜》、《涟漪》、《云端》,房晓敏的《遗风天籁》,谭盾的《双阙》,唐建平的重奏作品《急急如令》,杨青创作的扬琴与弦乐四重奏《灵动》,梁欣创作的扬琴二重奏《山趣》,李玲玲移植改编的扬琴三重奏《乡村抒怀》,徐昌俊创作的扬琴与管弦乐队协奏《凤点头》等等。对于这些作品来说,都是具有着丰富多彩的题材形式,在内容的取材上也是独具特色,别出心裁,在内容和审美视角上都比较的前卫新颖,创作手法也是更加的夸张、大胆,具有强烈的时代元素特征。这些新时代的作品大都借鉴了西方作曲技法的和声织体和复调对位,增大了乐曲的技术难度和演奏难度,充分运用了演奏技法,使其发挥的淋漓尽致。这些体裁丰富的新作品,已成为我国当代扬琴曲库中的一批极具代表性和影响力的经典佳作。

第三章 项祖华的扬琴音乐创作道路

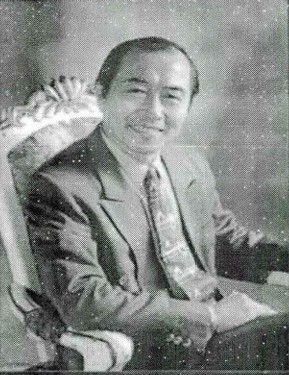

一、项祖华的艺术生平

“每个艺术家都是在不同的家庭背景、生活环境、社会制度和社会生活、特定的民族文化以及世界潮流与时代精神等要素的感化与陶冶下逐步成长起来的,所以每一个艺术家的存在价值、思想感情、修养内涵和审美情趣等无不打上这些方面的印章。”①项祖华教授便是其中之一。”下面对项祖华教授的艺术生平作以下详尽的介绍。

项祖华教授,中国当代著名扬琴艺术家(在扬琴理论、作品创作及音乐教育领域成就突出)身兼国际扬琴学会副主席、中国扬琴协会会长、中国民族管弦乐学会常务理事、中国音乐学院教授等职务。

项祖华出身于姑苏音乐世家,自幼就开始练习民族乐器扬琴和二胡,并拜江南丝竹泰斗---任悔初先生和民乐巨匠---陆修棠先生为师。他于1940年参加吴平国乐团,追随卫仲乐、陆修棠、杨萌浏等民乐巨匠活跃在江苏和上海的音乐舞台。1950年被调到上海民族乐团工作,同时为上海音乐学院扬琴硕士生导师。1960年应聘至中国最高音乐学府中央音乐学院与中国音乐学院任教至今。

项祖华是新中国第一代扬琴艺术家和第一位扬琴艺术硕士生导师,在他五十多个春秋的扬琴艺术职业生涯中,为扬琴音乐的继承、传衍与发扬广大做出了重大的贡献。前后在上海音乐学院、中央音乐学院、中国音乐学院三所音乐学院任教扬琴主科,演奏、创作与教学的艺术实践紧密结合,采用系统综合的方法,横纵多项,对比钻研,从而使得扬琴教学系统化、规范化、科学化。在立足扬琴传统艺术的基点上,不仅汲取了姊妹乐器的演奏特点,同时还参照了西洋乐器演奏艺术的优点,寻求新的撞击和交流,探究新的融汇于发展,广蓄并纳,敢于突破,开拓创新,丰富了扬琴的表现力,形成自己别具一格的“细致入微、跌宕多变,刚柔并济、韵味隽永”的艺术风格。

——————

①王宏建,《艺术概论》,文化艺术出版社,2010年10月第一版,第203页。

——————

除扬琴演奏技能精湛之外,项祖华教授创作的扬琴作品亦是逸品,创作改编移植了扬琴曲和民间音乐作品近100首之多。项祖华教授在处理好扬琴演奏技能和创作的同时,也在呕心沥血的致力于扬琴理论研究,始终把“一个不进行理论思维的民族是不会有出息的”这句名言当做他的座右铭。于是,他创作了中国第一部宏观、综合、系统研究扬琴艺术理论的宏著《扬琴弹奏技艺》,可以称得上是中国扬琴界的“扬琴史诗”,由香港繁荣出版社出版,构建了中国扬琴的理论框架,填补了扬琴艺术理论的空白。也是项祖华教授数十年演奏、教学、研究和创作心得的总结。此著作曾获得“北京高等学校教学成果一等奖”,“他还出版《扬琴艺术研究》、《项祖华扬琴作品集》、《全国民族乐器演奏(业余)考级-扬琴曲集》、《项祖华扬琴教程》等书,录制发行了《林冲夜奔--中国扬琴大师项祖华独奏转辑》等音响专辑,在海内外发表了论文《世界扬琴音乐的交流和展望》等数十篇,具有一定的学术价值和一定的社会影响。”②

项祖华教授执教四十多年来,为中国的扬琴教育事业培养了一大批扬琴专业师资和扬琴演奏家,有的被列入“世界音乐名人录”,有的在海内外音乐比赛上获奖,堪称桃李满天下。曾多次出访欧、美、亚等洲演出讲学并获得好评。多次参加世界扬琴大会暨国际扬琴音乐节,并在第一次世界扬琴大会上当选为国际扬琴协会副主席,并被国外扬琴艺术家美誉为集“演奏、创作、教学、研究于一体的扬琴艺术大师。”他为中国扬琴艺术标新立异,走向世界,自成一家,居功至伟。

二、中国传统音乐文化及美学思想对其扬琴音乐创作的影响

数千年的文明发展史,形成了深厚的文化积淀,以大陆为核心的中国文化在总体上强调人与大地、人与自然的和谐发展,形成了中国文化一元化的主导思维模式和肯定性阐释中推动文化传承的态势。这使中国传统的主流审美观念呈现出极大的稳定性,从现代形态学的角度来看,这种具有稳定性的审美观念所酝酿的美的形态也具有彼此的密切关联性。中国传统音乐文化也是中国传统文化的重要组成部分,发挥着举足轻重的作用。项祖华教授创作的扬琴作品很好的延续并发展了中国传统文化精神,并突显出浓烈的东方神韵。

(一)项祖华扬琴作品中的“中和”之美

中和思想的产生最早就是与音乐密切相关的。“中和”起初是用来评论周乐的。《尚书尧典》言:“诗言志,歌咏言,声依永,律和声,八音克谐,无相夺伦,神人以和。”在这里,“神人以和”中的“和”指的是一种音乐要实现人与自然的和谐,宇宙的和谐统一的美学境界。作为美的形态的“中和”就是尺度、准则和理想状态在审美实践(艺术创作、欣赏)中的具体体现。它蕴含着天人合一的中国文化之魂。项祖华教授作品中扬琴独奏曲《竹林涌翠》把他的中和之美体现的淋漓尽致,这是一幅风俗性、田园性的云南民族风情音画。

(二)项祖华扬琴作品中的“意境美”

意境是中国古代最重要的美的形式,它的含义很广,是集审美意象,审美意蕴,审美情趣,审美情趣于一体。在老庄哲学中,道是宇宙万物的生命本源、宇宙发展变化的必然规律,也是美的最高境界。老子提出的“大音希声,大象无形”的重要命题,认为一般的音乐和有形的图像给人的感受是有限的,而体现着天地生命之美的“大音”、“大象”则能使人从无声无形中感悟到宇宙的生命意识,以获得无穷的审美意蕴。饱受中国传统音乐文化影响的项祖华教授,在扬琴作品的创作上,能够从“天人合一”、“知行合一”、“情景合一”中整体地把握对象,以实现主客体合一,物我两忘的境界。“意境作为一种美的形态,是指主体与客体、情与景、意与景融合一体所达到的审美境界,其生成是天与人、物与我、情与景的高度融合。”③项祖华教授创作的扬琴独奏曲《丝路掠影》就很好的体现了主体与客体、情与景、意与景融合一体所达到的审美境界。此曲使人们仿佛踏上了返回历史的旅程,缅怀起逝去的岁月。在那旷远神奇的丝绸古道,有着大漠孤烟、原野、古迹与民俗风情,这些色彩斑斓的掠影,令人发思古之幽情而难以忘怀。

(三)项祖华扬琴作品中的“淡雅”之美

淡雅,一直是我国古代文人墨客所推崇的精神美,恬静典雅,不仅仅在音乐方面,绘画、建筑、诗词歌赋等艺术范畴都受到青睐。它是中国传统文化的精粹,项祖华教授以其深厚的传统文化底蕴和文人雅士的风范,创作的扬琴组曲《芳季篇》,《春兰》、《夏莲》、《秋菊》、《冬梅》。就呈现出一派风韵独胜的自然景色,展示了一个和谐纯洁的审美意境。

项祖华先生将中国传统文化和中国古典美学文化之美融入到自己的作品,他继承并延续发展了中国传统音乐,从中国传统的审美角度去创作,作品体现了以人为本、回归自然、情景交融、天人合一的深层思想境界。

——————

②项祖华,《项祖华扬琴作品集》,上海音乐出版社,第2页。

③刘玉平、刘进、杨红旗,《美学》,科学出版社,第84页。

——————

第四章 项祖华扬琴音乐作品创作的题材特点及风格特征

一、项祖华扬琴音乐作品创作的题材特点

项祖华教授不仅是扬琴演奏技艺精湛的演奏家,同时也是一位多产的扬琴作曲家,他的作品题材多样,内容丰盈,意境深远,除本文着力分析的扬琴独奏曲外,还有重奏、合奏、协奏等体裁形式,并附有代表作品。项祖华扬琴作品既丰富了当代中国扬琴音乐曲库,也为民族器乐现代作曲技法的创新及中国的扬琴演奏与教学提供了优秀的范例,继而成为中国优秀扬琴音乐文献的重要组成部分。他的作品将民族化的音调变得丰富多彩,更加符合现代人的音乐审美,使传统的音乐文化得到弘扬和发展。因此,笔者将项祖华教授的扬琴作品做以归类,以直接体会其扬琴作品的构思与题材的特点。

(一)《国魂篇》(扬琴套曲):泱泱中国上下五千年,巍巍中华英雄万千。他们崇高的爱国情怀和民族气节,历来受到人们的传颂与敬仰。为弘扬华夏优秀文化,激励爱国主义精神,选择四位历史人物的典型,构思创作乐曲四章,组成《国魂篇》扬琴套曲,分别是1978年创作的《苏武牧羊》、1984年创作的《林冲夜奔》1989年创作的《昭君和番》、1990年创作的《屈原祭江》。

(二)《芳季篇》(扬琴组曲):天有四季之节气,花有四时之芳馨。华夏是“四季花卉”的国度,古往今来炎黄子孙就有育花、赏花、咏花、颂花的爱好。从“诗经楚辞”到唐诗宋词,从明清书画至今人的歌谣琴曲,中华传统文化积淀着四季群芳的亮丽幽香,呈现出一派风韵独特的自然景色,展示了一个和谐纯洁的审美意境,迸发出勃勃盎然的生命情怀,被赋予高风亮节的人格魅力。春夏秋冬呈“四时盛景”,兰莲菊梅被美誉为“花中君子”,故作组曲四阕,雅名为《芳季篇》(1991年作),分别为:“《春·兰》、《夏:莲》、《秋·菊》、《冬:梅》。”④

(三)《台湾篇》(扬琴协奏曲):1981年创作的扬琴协奏曲《海峡音诗》。

(四)《风情篇》:华夏文化风韻独秀、九州疆域人杰地灵。在这辽阔、壮美、富饶的经天纬地,凝聚着东方文明的生命之光。“《竹林涌翠》(1987年创作)、《春满江南》(1973年创作)、《丝路掠影》(1988年作)、《乌苏里船歌》(1982年作)、《葡萄熟了的时节》(1975年作)、《情系山村》(1974年作)、《塞外新春》(1960年作)、《春雨》(1995年作);”⑤

(五)《英姿篇》:具有浓郁豪放的北方风格和乡土气息,表现的是劳动人民不辞辛苦,勤恳劳作而创作的,分别是:“1973年作的《英姿飒爽采油工》、1976年作的《重读雷锋日记》、1979年作《潜海姑娘》、1972年作《洪湖随想》、1973年作的扬琴二重奏《纺织姑娘》、1996年作的扬琴四重奏《黄河船夫曲》。”⑥

——————

④同6

⑤同上

⑥同上

——————

(六)《民俗篇》:《敲起渔鼓迎新春》(1959年作)、《快乐的啰嗦》(1962年作)、《北风吹》(1974年作)、《思乡曲》(1980年作,扬琴、筝二重奏)、《瑶族舞曲》(1981年作,扬琴、筝二重奏)。

(七)《少儿篇》:《卖报歌》(1970年作)、《挖野菜》(1975年作)、《红星闪闪放光彩》(1975年作)、《银球飞舞花盛开》(1970年作)。

(八)《传统新弹》:传统要继承,流派要流动,传统是历史的长河,也一定不断要有源头活水加入,才使“流水不腐,户枢不蠹”。本着“去芜存菁,整旧如新”,项祖华先生整理、编配了部分扬琴传统流派曲目,包括姊妹乐器古琴、琵琶、筝的传统曲目,既保存了原曲的精粹与神采,又融合扬琴的润饰与韵味,力求注入新的气韵和魅力,深掘其音乐意蕴和审美特征,赋予古典艺术现代美,深化并丰富了扬琴的艺术品位和文化内涵。作品分别是:“潮州音乐:《一点红》;广东音乐:《旱天雷》、《昭君怨》;江南丝竹音乐:《欢乐歌》、《弹词六首》、《行街》;古曲音乐:《霓裳曲》、《将军令》、《阳关三叠》、《阳春古曲》、《大浪淘沙》、《渔舟唱晚》。”⑦

(九)《外曲编配》:对于世界各国(地区)一切优秀的文化艺术成果,要有选择性的进行学习、吸收、借鉴,“海纳百川,有容乃大”这才促就了博大精深的华夏文明。项祖华教授采集、整理、移植、编配的欧、美、亚、非各国(地区)的作品分别是:

欧洲:西班牙风格的作品《卡门主题幻想曲》和《流浪者之歌》;意大利的《查尔达什舞曲》;匈牙利民间乐曲编配的《杜纳特尔的查尔达什》;俄罗斯民间乐曲移植的《月光变奏曲》;奥地利的名曲《土耳其进行曲》;德国的《献给爱丽丝》;法国名曲《天鹅》;罗马尼亚进行曲《云雀》;罗马尼亚舞曲的《霍拉舞曲》及被改编成扬琴二重奏或合奏的《春天舞曲》。

美国:由德沃夏克创作的交响曲的主旋律编配的《故乡的亲人》及被改编成扬琴二重奏或合奏的《美国巡逻兵》。

亚洲:朝鲜歌曲移植改编的《咏雪》;日本的《邮递马车》、由日本民谣移植改编的扬琴、筝二重奏的《樱花》、由日本同名动画片主题曲移植改编的《铁臂阿童木》。”⑧

非洲:苏丹民间乐曲移植改编的《美之舞曲》;几内亚民间乐曲移植改编的《几内亚舞曲》;伊朗古典乐曲移植改编的《拉斯特木卡姆即兴曲》。

二、项祖华扬琴音乐作品创作的风格特征

项祖华教授是我国当代最为著名的扬琴表演艺术家、教育家,他的一生都在为扬琴事业的传承、创作与革新进行着不断地努力。在他近半个世纪的扬琴艺术生涯中,不仅精通用扬琴演奏江南丝竹和广东音乐,并且对演奏东北扬琴音乐和四川扬琴音乐也有独到的见解。他所演奏的扬琴音乐致力于扬琴传统音乐与地方民族乐曲完美的融合,融合不同风格的地方乐曲,不断创新,更赋予了扬琴艺术更为深厚表现力和感染力,形成自己“细致入微、跌岩多变、刚柔并济、韵味隽永”的艺术特点。

——————

⑦同上

⑧同上

——————

(一)鲜明的时代风格特征

从文化学的角度研究项祖华教授的扬琴音乐作品风格,他的时代风格更多地受到当时的政治、经济、社会意识形态的影响。比如希望宝岛台湾早日回到祖国的怀抱,以实现祖国疆土统一的美好愿望并与1981年创作的扬琴协奏曲《海峡音诗》。再如在1966-1976年的文化大革命的时代背景下,项祖华教授创作的扬琴作品大多带有浓厚的政治色彩,这一特殊阶段创作的扬琴作品单单从曲目名称上就能嗅到浓重的政治气息。这一时期创作的作品有《卖报歌》(1970年作)、1970年依据我国国球乒乓球运动员矫健精湛的竞技风采而创作的扬琴曲《银球飞舞花盛开》、1972年根据歌剧《洪湖赤卫队》的选段创作改编的《洪湖随想》、1973年根据新中国纺织女工投身建设的高尚情操与奉献精神创作的扬琴二重奏《纺织姑娘》、1973年由作者亲赴大港油田深入生活后创作的第一部反映采油女工的风貌的扬琴独奏曲《英姿飒爽采油工》、1974年根据芭蕾舞剧《白毛女》的选段改编而成的扬琴曲《北风吹》、1975年根据舞剧《沂蒙颂》的选段改编的扬琴曲《挖野菜》、1975年根据《闪闪的红星》电影插曲改编的扬琴曲《红星闪闪放光彩》、《重读雷锋日记》(1976年作)等。

(二)鲜明的民族风格特征

从民族音乐学的视角来分析项祖华教授的扬琴作品特征,具有鲜明的民族性特征。每个民族地区都有其独特的音乐风格特征,这是由于他们的历史文化传统、居住环境、生活习惯、民风民俗等因素而形成的。从而体现出各个民族音乐风格其不同于传统民族音乐的调式音阶、旋律与演奏技法等方面不同的的独特技法。1956年毛泽东通知在《同音乐工作者的谈话》中明确提出要保持艺术的“民族形式”、“民族风格”和“民族特色”,“他说:“艺术的基本原理有其共同性,也要有其个性。但表现形式要多样化,要有民族形式和民族风格。”⑨民族的就是世界的,我们必须保持我们具有浓烈的民族性的音乐特性,只有这样的作品才能为更多群众所接受,并且传承、传唱下去。项祖华教授根植于中国传统民族音乐文化的土壤之中,致力于传承与发扬我国民族音乐文化,在汲取了大量的不同民族、不同风格的音乐的素材的同时,创作了多首具有浓郁的民族地方风格的扬琴独奏作品。例如:扬琴独奏曲《竹林涌翠》,就是采用了婉转细腻的傣族音乐为基本素材,抓住其独特规律,创造性地加以运用,创作了这首描绘了云南少数民族绚丽多彩的民族风情,表达了他们对美好生活的热爱的上乘佳作。

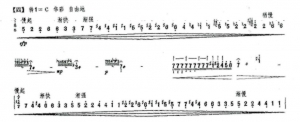

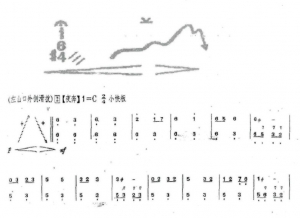

《竹林涌翠》这首乐曲采用了引子—A-B-A-华彩-C-A的回旋曲式结构,旋律清新优美,充满诗情画意。在乐曲的第二、三、四部分,描写了傣族姑娘载歌载舞,怡然自得。在慢板段,采用婉转细腻的傣族音乐,加上滑抹音技法的润色,像一位漂亮的傣族姑娘在歌唱。

谱例—4:

——————

⑨《毛泽东选集》第三卷第844页,人民出版社1991年版

——————

在乐曲的第四部分,作者采用了序列音手法,色彩独特,给人以神往的想象,使人仿佛置身于茂密的竹林深处,意境深远悠长。

谱例—5:

在第五部分,采用了哈尼族的音乐曲调,并采用击侧板的技法,制造出类似于排击手掌的音响效果,来增加音乐的动力性,具有强烈的节奏感,全面加强了音效的刺激性,在热烈欢快和心潮澎湃的音乐氛围下,把乐曲逐步推向高潮。

谱例--6:

扬琴独奏曲《林冲夜奔》创作于1984年,该曲选材于中国古典名著《水浒传》中的第十章——“林教头风雪山神庙,陆虞候火烧草料场”。这首作品的创作构思,取自于中国传统美学文化中的古典美学文化,采用传统扬琴演奏艺术与具有中国民族神韵结合的音乐思维方式,全曲采用“起、承、转、合”的曲式结构创作而成。全曲分五段:[引子]散板-[愤慨]慢板--[夜奔]小快板--[风雪]快板--[上山]广板。作者在创作这首乐曲中完美的融合了戏曲音乐中的昆曲腔韵与西方作曲技法,刻画了林冲这个英雄人物所表现出的英雄落难、满腔愤恨、顶风踏雪、战胜险阻、逼上梁山的完美人物形象。这首扬琴独奏曲极富悲壮阳刚的英雄气质和不满当时朝廷统治浓烈抗争的胆魄;乐曲具有强烈的戏剧性、故事性以及震撼之美。

三、项祖华扬琴音乐作品对扬琴演奏技法的突破创新

项祖华教授的一些扬琴音乐作品,有的用传统的扬琴演奏技法演奏已满足不了它的作品情感的需要。因此,他根据扬琴固有的特性,在扬琴演奏技法的基础上,借鉴弹拨类乐器技法产生新的扬琴演奏技法,为更好地表达、演绎其作品服务。

(一)滑抹技法的运用

这是扬琴演奏的新技法,用金属指环及半圆滑棒组成的滑音指套,带在左手中指第三关节处。当右手击弦时,左手用指套抹压在滚轴弦根处,按谱面上所标注的原位弦音,上滑、下滑或来回滑抹至记谱的音高。发出犹如琵琶上的推拉技法、二胡滑指技法、古筝的吟揉技法及吉他的滑音技法等音腔效果。打破了传统扬琴“直嗓子,不会拐弯”的局限,能够更好地表达传统音腔的曲线之美,同时也为作曲家创作扬琴作品开辟了更宽的道路。

这个滑抹技法在项祖华教授的多首扬琴作品中都有用到,主要是运用在乐曲的慢板部分,如项祖华教授的传统新弹篇的《昭君怨》的慢板部分,就采用了滑音指套的滑抹新技法,模拟了广东音乐高胡的滑音技法,既增添了传统音腔的曲线之美,也深化了乐曲的神韵与阴柔之美。

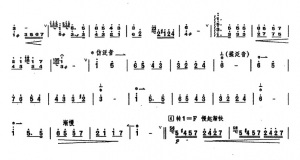

谱例—7:《昭君怨》

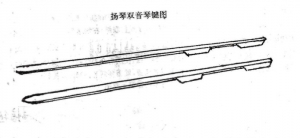

(二)双头琴竹技法的运用

双头琴竹,左竹竹头间的距离是四度音程关系,右竹竹头间的距离是三度音程关系,是相对于传统的单头琴竹而言,丰富了扬琴音乐作品的和声织体,增强了扬琴音乐作品的艺术表现力。在项祖华教授的作品《林冲夜奔》的引子中,就运用到这一演奏技法。此曲以昆曲音调为素材,描写豹子头林冲英雄落难,满腔怒火,顶风踏雪,夜奔梁山的豪情壮举的故事。引子部分,采用双音头竹,四音和弦力度铿锵,“急急风”锣鼓点节奏逐渐密集,运用气息配合,情绪激昂悲壮。

附双头竹图片:

谱例-8:《林冲夜奔》

(三)首创仿泛音、揉泛音技法

仿泛音、揉泛音是项祖华教授首创技法。仿泛音即用左手中指指头肉点触在滚轴或音码,右竹轻击该琴弦,发出记谱实际音高的仿泛音。揉泛音奏仿泛音时,用左手中指头随即在滚轴上左右揉压该音符。在扬琴上可产生恬静、空灵、柔亮的仿似泛音的音响效果。为扬琴作品创作空间又添一瓦。项祖华教授在他《外曲编配篇》中的作品《查尔达什舞曲》中首次运用了这两种技法。

谱例-9:《查尔达什舞曲》

(四)滑抹摇拨技法

“所谓滑抹摇拨技法,即左手用滑音指套连续上下滑抹,同时右手用拨片连续摇拨指定琴弦,奏出鸟鸣声或风声呼啸的特殊效果。”⑩滑抹类技巧的创造,将扬琴原来“直音线”的衰减余音加以利用变化,增添了“曲音线”带腔音的审美意境。达到曲直相兼,动静结合,韵味隽永的审美情趣。在项祖华教授的作品《黄河船夫曲四重奏》里面和《林冲夜奔》的风雪和上山的连接部分都有运用此演奏技法。

——————

⑩向祖华,《扬琴演奏技艺》,香港繁荣出版社,第71页。

——————

谱例-10:《黄河船夫曲扬琴四重奏》

谱例-11:《林冲夜奔》风雪与上山的连接部分

(五)首创用十多件打击乐器伴奏或西洋管弦乐队协奏

项祖华教授为扬琴独奏曲《林冲夜奔》,首创用(大鼓、拍板、板鼓、吊拨、大锣、小锣、小拨、大小木鱼、碰钟、钟鼓)十多件打击乐器伴奏或西洋管弦乐队协奏,增强了音乐色彩、丰富了扬琴音乐的表现力、充分展现了充满东方神韵的艺术魅力。

第五章 项祖华对中国扬琴艺术所作出的卓越贡献

项祖华教授,一生致力于研究与发展扬琴演奏艺术,其演奏出的乐曲曲动心弦,编写的教材与作品广泛流传,培养出的学生任教于国内外各大高等专业院校,为新中国扬琴艺术的传承与发展,走向世界,起到了中流砥柱的作用。演奏曲风自成一家,居功至伟;海内外媒体都堪称他是“集扬琴演奏家、作曲家、教育家、理论家于一身的扬琴艺术大师”。由于他对我国音乐艺术作出的卓越贡献,而曾获国务院表彰和国家级嘉奖;文化部授予“区永熙优秀音乐教育奖”,文化部为国庆60周年特评选出“中国有影响力的100位艺术家”,项祖华教授名列其中;被列入英国剑桥国际名人传记中心编纂的《世界音乐名人录》和《中国当代文艺名人辞典》等权威辞书。

一、项祖华对中国扬琴艺术创作的卓越贡献

项祖华教授的创作理念:探其根性和悟性,辩其共性与个性,融其感性到理性,立足于民族之本、生活之源,追求时代之新,基于上述几点,这样创作的作品才能经久不衰,成为经典佳作。多年来,他就是这样锲而不舍地身体力行,至今已创作、改编、移植、编配了近百首古今中外扬琴及民乐作品。他的作品具有深厚的文化底蕴,把音乐以人为本、人与自然、人的生命情怀和人文精神发挥的淋漓尽致。被当代著名民族音乐学家何昌林赞誉为:“曹衣出水,吴带当风”与“画龙点睛,不翼而飞”。他的扬琴作品题材丰富多样,涉及古今中外,有的取材于中国传统音乐文化;有的体现时代气息;有的则取材于国外的民间音乐,形式上包含:独奏曲、重奏曲、协奏等多种体裁,均被各类扬琴教材收录,并在各大专院校乃至民间广为流传。项祖华教授的扬琴套曲《国魂篇》可以称得上是“扬琴史诗”,其结构缜密,布局雄伟,气势磅礴,表现了悲壮凝重、高视睨步的民族精神和爱国情操;其中最为著名的要属扬琴独奏曲《林冲夜奔》一曲,这首独奏乐曲被誉为我国当代中国扬琴乐曲曲库中之最。该曲经过大量的艺术家对它的演绎积累了非常丰厚的艺术沉淀。并于多次在海内外进行演出,并取得了强烈的反响,海外很多的媒体评论此曲是“中国当代扬琴最具有民族性和艺术性的典范当代扬琴作品”。还有就是别具民族风韵和审美意蕴的扬琴组曲《芳季篇》,这首乐曲在演奏技法上展现出了传统音乐与地方民族音乐完美结合,体现了回归自然、“天人合一”的深层美学意境。

体现了“弘扬主旋律,坚持多元化”的创作思想的作品还有扬琴协奏曲《海峡音诗》、扬琴独奏曲《竹林涌翠》、《丝路掠影》、《洪湖随想》、《英姿飒爽采油工》、《乌苏里船歌》等。项祖华先生在扬琴在扬琴音乐创作方面超前的意识,审时度势的思维理念,厚重又独特的创作思想为扬琴音乐创作的发展开辟了蹊径。他的艺术创作丰富了我国扬琴音乐艺术的乐曲宝库,并对扬琴艺术的整体发展作出了杰出的贡献。

二、项祖华对推动中国扬琴艺术教育事业发展的卓越贡献

项祖华教授是我国著名的扬琴教育家,先后执教于上海音乐学院、中央音乐学院、中国音乐学院。在其近半个世纪的扬琴艺术生涯中,他全身心的投入到扬琴教育事业中,使得扬琴专业教学规范化、系统化,他在长期的演奏、创作和教学的艺术实践中积累了珍贵的经验和心得:扬琴专业教学上要做到科学性、艺术性、创造性的有机统一;扬琴技法的系统分类“十类技巧”;扬琴发音的动作规范的“五个要点”;扬琴表现的基本手段“五项要素”;扬琴技艺的发展趋势“十六字诀”;扬琴教学的基本环节“四个环节”等。他作为扬琴演奏与扬琴教学学科的领军人物,他以其深厚的文化底蕴和对艺术独到的见解,以其所编著出的系统、科学的整套扬琴教材和先进的教学法,被全国广大的艺术院校所推广使用。项祖华教授坚持不断的改编与创新的同时,指导扬琴教学四十多年,并为中国的扬琴教育事业与演奏事业培养了一大批优秀的扬琴专业师资和优秀的扬琴演奏家,很多经过项祖华教授指点的各行业扬琴演奏者分别在海内外各项音乐比赛中获奖。并且培养出两位新中国首届扬琴硕士研究生徐平心和李玲玲;其门下的弟子袁黎在美国深造并取得硕士学位且被列入英国剑桥国际名人中心《世界音乐名人录》;中央音乐学院黄河教授、中国音乐学院的李玲玲教授、中央民族大学的许学东教授、中央音乐学院的教授刘月宁、解放军艺术学院的湛向阳教授等都是项祖华教授培养出来的当代国内顶级优秀的扬琴艺术家,并且都以在国内专业音乐学院任教,取得许多优秀的科研成果。他培养的学生遍布在亚、欧、美、澳诸洲,弘扬中国扬琴艺术文化,这就形成了洲际性的项氏宗派,为我国扬琴艺术的国际化、世界化,带来了无限的发展契机与活力。

作为扬琴教育事业的先驱者,项祖华先生身体力行,他的教学理念及科学的理论总结对我国扬琴教育事业的发展起到了推动作用,也将对扬琴教育事业未来的发展产生深远的影响。

三、项祖华在传播与弘扬中国扬琴艺术方面的卓越贡献

1991年,在匈牙利举行的第一届世界扬琴大会上,项祖华教授以其得意之作---《林冲夜奔》及其富有东方神韵的魅力,征服了世界各地的扬琴艺术大师,同时被当选为国际扬琴学会副主席。国际扬琴学会主席海伦莎.维克多莉娅女士向项祖华教授表示:“中国是世界上学习扬琴人数最多的国家,希望世界扬琴大会今后能在中国举办。”这正是项祖华教授的夙愿。2005年,在北京成功举办第八次世界扬琴大会,这不仅是达成了项祖华教授和我国扬琴界十四年来的夙愿,也是中国扬琴艺术跻身于世界扬琴艺术的里程碑。项祖华教授在促进中国扬琴艺术在世界范围内传播和弘扬做出了巨大贡献,同时也为中外音乐文化交流和世界扬琴艺术的发展起到了推动作用。

结语

笔者对当代中国扬琴作品的历史分期,做了详实的研究与阐述,归纳与总结。通过对当代中国扬琴音乐艺术发展的历史分期问题及作品的创作概况进行了大致的梳理、分析。着眼于当代中国扬琴作品的发展历史,从传统到现代,以史为鉴,基于当代中国扬琴作品发展这一主线,着重研究当代扬琴一代宗师——项祖华教授及其扬琴作品。

笔者希望通过对当代中国扬琴作品的历史分期梳理分析,对扬琴同仁能够起到微薄的作用。

在我国扬琴艺术的发展过程当中,项祖华教授发挥了重要的作用。他无论是在艺术创作、扬琴教育方面,还是在弘扬与传播中国扬琴艺术方面都作出了卓越的贡献。作为当代的扬琴人,一定会秉承项祖华教授的优秀品格,为我国扬琴艺术事业奋斗终身。

参考文献

专著类:

[1]项祖华.《项祖华扬琴作品集》[M],上海音乐出版社,2000年10月第一版

[2]项祖华.《扬琴弹奏技艺》[M],香港繁荣出版社,1992年出版

[3]郑宝恒.《扬琴演奏艺术》[M],北京:中国物资出版社,1995年3月第一版

[4]赵艳芳.《中国现代专业扬琴教学与研究》[M],福建:厦门大学出版社,2002年7月第一版

[5]刘玉平.刘进.杨红旗.《美学》[M],北京科学出版社,2013年2月第一版

[6]袁静芳.《中国传统音乐概论》[M],上海音乐出版社,2000年10月

[7]项祖华.《扬琴大师项祖华作品精选》[M],北京:中国音乐家音像出版社,1997年出

版

[8]王耀华.杜亚雄.《中国传统音乐概论》[M],福建教育出版社,2009年8月

[9]修海林.李吉提.《中国音乐的历史与审美》[M].北京:中国人民大学出版社,2008年

6月

[10]洛秦.《音乐中的文化与文化中的音乐》[M],上海音乐出版社,2004年8月

[11]陈铭道.《音乐学:历史、文献与写作》[M]北京:人民音乐出版社,2004年1月北京第1版.

[12]黄河.《扬琴经典曲集》(上、下)[M].北京:中央音乐学院出版社,2007年4月第一版.

[14]王沂甫著,王丽懿、王成懿整理.扬琴八大技法教程及乐曲[M].北京:人民音乐出版社,1999.

[15]吴军.新疆扬琴曲选[M].新疆大学出版社,1993.

[16]成海华.扬琴考级曲集[M].上海:上海音乐出版社,2003.

[17]王朝刚.器乐表演技能教学新论[M].上海:上海音乐出版社,2006.

[18]王建宏.艺术概论[M].北京:文化艺术出版社,2006.

[19]毛泽东.毛泽东选集[M].北京:人民出版社,1991.

期刊类:

[1]项祖华.《扬琴艺术的世纪回眸与展望》[J]载《人民音乐》,2001年第6期

[2]刘达章.《探研中国扬琴表演艺术历史及发展》[J]载《交响》西安音乐学院学报,1994年增刊

[3]项祖华.《世界扬琴三大体系》[J]载《演艺设备与科技》,2005年第5期.

[4]李向颖.《中国扬琴艺术发展五十年》[J]载《中国音乐学》,2001年1月.

[5]戚梅.《建国以来扬琴演奏技法及创作的发展》[J]载《枣庄学院学报》,2005年6月.

[6]王文礼.《中国扬琴音乐现状及未来发展空间的思考》[J]载《星海音乐学院学报》,2005年3月.

[7]吴亚玲.《中国扬琴的时空坐标——对扬琴发展现状及定位的思考》[J]载《民族音乐》,2006年2月.

[8]项祖华.扬琴的源流及其发展[J].中国音乐,1997,4.

[9]赵艳芳.关于中国扬琴文化内涵的探索[J].中国音乐,1994,1.

[10]吴顺章.扬琴与扬琴音乐的发展[J].齐鲁艺苑(山东艺术学院学报),2002,2

[11]刘筝.简述新中国扬琴音乐的发展[J].音乐天地,2007,1.

[12]黎胜元.《现代扬琴作品的创作》[J].载《人民音乐》1998年第5期

学位论文:

[1]崔莉.中国扬琴与作品研究.[D].西北师范大学.2004.

[2]刘燕子.项祖华扬琴作品的音乐学研究.[D].河南大学.2009.

[3]袁丽珠.对项祖华先生扬琴音乐创作风格的研究.[D].吉林大学.2011.

[4]黄坤.现代中国扬琴音乐的历史分期与作品论析.[D].西安音乐学院.2010.

[5]戚梅.《论二十世纪扬琴音乐的分期》.[D].山东师范大学.2005年.

附录

[1]《浅谈扬琴移植曲一黄河》,金色年华,第484期。

[2]《扬琴演奏中基础技术训练的美学问题探微》,心事,2014年3月下旬刊。

[3]《中国民族传统音乐之探究》,艺术时尚,2014年第3期。

科研项目:

《扬琴演奏中基础技术训练的美学问题探微》2013-2014年,古维迎,省级期刊发表。