摘要

本文是对扬琴进入我国后形制变化的研究,通过对扬琴形制变革的整理,结合当时的中国时代背景分析扬琴形制变化从而发现扬琴民族化进程规律。本文按照时间顺序对扬琴自传入以来的形制变革做出整理,从历史资料中探寻从“洋琴”到“扬琴”的民族化过程,对形制的一系列民族化改革进行探索。

文章主要由扬琴自明末进入中国后在自然发展下的传统形制、建国后扬琴在“乐改”背景下进行全面改革与完善的形制、现阶段推广使用的扬琴形制及目前扬琴形制存在的问题、未来扬琴形制发展趋势的展望三部分构成。传统形制从琴体形制、音位设置、琴弦数量及材质、琴竹民族化区域性演变三方面进行探究。“乐改”背景下形制变革将这一时期扬琴形制按改革方向、理论不同分为三类:变音转调扬琴、十二平均律扬琴及电声扬琴,分析近十种代表性形制的创新点、音位排列设置,进行对比研究。现阶段使用的创新型扬琴选择了四种代表性形制进行分析,从前辈的文字中总结现有扬琴形制存在的问题,并对未来扬琴形制发展趋势进行展望。

关键词:扬琴形制,民族化,“乐改”

绪论

一、选题缘由

外来文化的民族化是一个理智与情感、排异和接纳的漫长过程,中国古代的音乐文化就曾循着这个途径走向辉煌。乐器乃音乐文化的物质载体,是各民族的文化结晶。扬琴传入中国的时间只有短短的三、四百年,能够如此快速地被接纳到“民族乐器”的行列里来,说明自身条件与中国音乐文化有着众多契合之处。乐器的形制对乐器的音色、音量、音域及艺术表现起着决定性作用,外形适应着当时人们的审美需求,形制也反映着物质生产力水平①。自清代以来,为了适应中国听众的审美需求,扬琴进行了大大小小的形制变革,因此对扬琴自传入以来的形制变革做出整理,探寻从“洋琴”到“扬琴”的民族化过程,分析民族化的内部原因,探寻扬琴形制变革与扬琴民族化之间的相互作用是有必要的。中国文化造就了扬琴,而扬琴也为中国民族的音乐文化带来了新的可能。扬琴作为“外来”民族乐器的一员,能够在短短三百年发展成为中国代表性民族乐器,于世界扬琴大家族中大放异彩,是为“外来乐器”民族化的典型代表。乐器形制的变革主要由本国文化导致,从形制入手更易于分析“外来乐器”民族化的原因及逻辑,在全球化的时代背景下,我们更需要建立自己的文化自信,研究“外来乐器”民族化的过程不仅有利于我们了解本国文化,更有利于在未来融合世界带来的新文化。

二、研究综述

笔者首先对在知网以“扬琴民族化(中国化)”、“扬琴形制”为关键词进行了搜索并筛选,选择了“扬琴民族化”为题文献5篇;“扬琴形制”为题文献5篇。由于搜索出文献较少,笔者通过时间顺序搜索不同类型文献并做出筛选,文献情况如下:

扬琴的早期记录,散见于清代多种不同类型文献中,这些材料为研究17世纪至19世纪传统扬琴民族化过程提供了较详实的史料依据。这些文献主要涉及了外来扬琴传入中国的路径、扬琴与民间音乐的融合、清代扬琴形制特征、扬琴的演奏技法并反映着当时人们的审美价值观念。针对这些记录,笔者在知网上以“洋琴”及“清代扬琴”“扬琴史料”等关键词搜索并筛选出论文及期刊11篇,其中两篇硕博论文为武汉音乐学院吴琼《清代扬琴考》及西安音乐学院李阳《明末清初中国扬琴形成学说与流变轨迹探索》;期刊9篇,大致分为两类:一是以某篇具体文献做分析,例如南京艺术学院张翠兰《“百戏竹枝词”洋琴史料考释》、《<清稗类钞>洋琴史料考源》、《<续扬州竹枝词>洋琴史料考释》;二是对清代扬琴各题材文献资料做整合,例如南京艺术学院张翠兰《存见清代洋琴考述》(人民音乐)、中央音乐学院学报郑世连、张翠兰《清代方志所见洋琴史料丛考》、中国音乐季刊张翠兰《清代政书所见洋琴资料丛考》、《稀见清代洋琴史料二题》等。为了更全面探究这一时期扬琴形制发展,笔者寻找了直接记录这些文献的书籍数十本,例如杨荫浏《中国古代音乐史稿》、陶亚兵《明清间的中西音乐交流》、王耀华《琉球御座乐与中国音乐》、李声振《百戏竹枝词》、张埙《竹叶庵文集》等。当然,在大多数以扬琴发展史为主题的文章中都有对这一时期的叙述,在此处不做详细罗列。

——————

①田克俭,谈谈中国扬琴的形成及发展[J].乐器,1998(2):37-38.

——————

如果17世纪至19世纪是“外来乐器”扬琴在中国文化的土壤中生根发芽的阶段,那么19世纪至20世纪中叶,则是扬琴形制变化进一步实现民族化的过渡阶段,这一时期扬琴形制的多样性为二十世纪下半叶乐器改革奠定基础。在这一时期,扬琴多存在于地方戏曲及民间乐种中,笔者在搜索资料时从戏曲及民间音乐入手,以“扬琴戏曲”、“扬琴伴奏”、“民间音乐扬琴”等关键词搜索出48篇,筛选出提及“扬琴形制”方面的论文33篇,例如《山西运城地区戏曲音乐中的扬琴伴奏特色》、《秦腔中的扬琴伴奏艺术研究》、《苏剧伴奏音乐中的扬琴演奏研究》等。

在20世纪中叶的乐器改革中,扬琴从形制方面进行了不同方式改革,取得了丰硕的研究成果,笔者以“乐器改革”为大范围,筛选出其中提及扬琴形制变化或对乐改进行深入分析的文献9篇,例如《乐器改革纵横谈》、《乐改思考》、《“乐改”纪事本末》等。

除了对扬琴本体的改革再造研究,演奏工具的演变过程也尤为重要,笔者以“扬琴琴竹”为题,搜索并筛选出文献,例如李霞《扬琴琴竹的本土化》(中国音乐学(季刊)2008年第2期)、王沂甫《扬琴琴竹的改革和发展》、《扬琴琴竹的制作与调整》、《中国扬琴音色为何清亮——有关扬琴槌的实验研究》(黄钟.武汉音乐学院学报.2017年.第3期)、中国音乐学院夏洋《中外扬琴击弦工具的比较与分析》等11篇。

在搜寻文献的过程中,笔者发现虽然每个方面论述的文献资料都比较充分,但是完全以时间顺序进行整理扬琴形制变革过程并与之民族化进程相结合的文章是缺失的。笔者亦搜集了研究其他“外来乐器”民族化的文章,发现大多以音乐本身及演奏技巧方面进行研究,较少从形制入手。笔者认为扬琴形制的变化与民族文化有着不可分割的联系,因此“形制”是研究扬琴民族化进程重要的切入点。

三、研究目的

本文是对扬琴形制变革的梳理与研究,形制的变革是乐器民族化的直接外在表现,研究“外来乐器”民族化的过程不仅有利于我们了解本国文化,更有利于在未来融合世界带来的新文化。扬琴是众多民族乐器中的一员,历史短却成就巨大,是“外来乐器”民族化的成功案例,仅三四百年的历史,在书籍上的记载保存也较好,甚至留下来许多影像资料,因此想借助研究扬琴形制“民族化”的进程来发现其他“外来”民族乐器的一些共通之处。

再者,扬琴形制虽已经历许许多多变革,具有一定的科学性,乐器的民族化进程具有一定的目标性与规律性,研究形制民族化有利于找到不同领域、不同方向的改革中找到深层的规律与共同的目标,对未来的发展进行一定的预测,有的放矢才能使改革之路更加平坦顺畅。扬琴形制改革之路依旧很长,望提出的形制方面、对演奏者来说需解决的问题,在不久的将来都能得到完美的解决。

四、研究方法

从乐器形制研究乐器民族化进程,需要对改革中出现有代表性的形制都进行多方面的研究,尤其是新形制出现的创新点。文章运用乐器学的研究方法,从扬琴外观、音位排列、琴弦等配件形制材质等方面入手,探索扬琴这一外来乐器在短短三百年跻身世界扬琴三大体系,在世界范围独树一帜在形制上体现出的内在原因。

探索扬琴形制发展的历史轨迹,从古籍、历史文献资料中搜集有关扬琴形制的描述并进行分类总结,借助现有的图像资料,对扬琴形制变革过程进行梳理、对具体形制进行细致描述。写作过程中不仅通过史籍记载中对扬琴形制的描述,也通过现存遗留下来的传统扬琴实物来证实,使扬琴形制民族化的过程更加清晰。

结合扬琴演奏家、专业院校教师文中对扬琴形制的一些感受与思考,加上自身近二十年的学琴过程中发现的一些形制方面的问题与困惑,以及与其他民族乐器同学对他们各自使用乐器形制问题进行探讨,展开对现使用的扬琴形制的思考、对未来扬琴形制的展望。

第一章20世纪50年代前的传统扬琴

第一节传入期-明末清初扬琴形制

扬琴在世界上分布很广,中国扬琴更是为世界扬琴三大体系之一,中国扬琴的起源也备受学者关注。关于中国扬琴的起源可谓众说纷纭,具代表性的论点大概有:欧洲起源说、南亚印度起源说、西亚起源说以及中国起源说四类。正如《东亚乐器考》书中,林谦三先生谈到:“今天存在这个世界上的无数乐器,没有一件不存在着一个发展历史。乐器也如生物一样有它继承的传统。”①乐器的发声原理是公认乐器分类的一大方式,而扬琴的世界性或许便源自“击奏弦鸣”这一发声方式,这便使得古今中外的“扬琴”拥有了相似的外形及演奏方法,而乐器的形制便是继承了历史、社会、文化及思想的表现,因此本文仅讨论扬琴传入中国后的形制变化,对于传入前的形制不做讨论。《冲绳与中国艺能》中记载:1663年,中国册封使臣张学札在琉球唱曲、表演时所用伴奏乐器中有扬琴,当时在琉球称为“瑶琴”,根据当时照片看项祖华先生认为此琴符合传统两排马小扬琴形制,即“琴身梯形,面板有两排琴马并雕刻图案,演奏者手持两支琴竹击弦”。《中国大百科全书(音乐舞蹈卷)》中对扬琴传入这样描述:“明代晚期传入中国,明末清初始传于广东。”②,中国音乐研究所所编《中国音乐史参考图片》(1952版)中注:“洋琴,明代自国外传至中国。”③因此将传入期定为明末清初是较为准确的。

明末有关扬琴形制提及的古籍较少,却有“西琴”、“七十二弦琴”记载。前面提到扬琴“击弦”发声性质,因此凡提及相似“击奏弦鸣类”乐器的文字都值得注意。《中西音乐交流史稿》中作者就1601年利玛窦献与明神宗的“西琴”进行详细考证,论证了“西琴”为欧洲击弦式古钢琴。清代《钦定续文献同考》中也记载了“七十二弦琴”的形制特点:“琴纵三尺,横五尺,藏椟中,弦七十二。以金、银或炼铁为之弦。各有柱,端通于外,鼓其端而自应。”④在《蓬窗续录》中,明代文人冯时可提到“西琴”的描述为“其制异中国,用铜铁丝为弦,不用指弹,只以小板案,其声更清越。”⑤二则文献中所提及“西琴”与“七十二弦琴”是否均为古钢琴还未可知,但确为扬琴传入期出现的与扬琴类似的击弦乐器,形制有一定参考价值。

——————

①林谦三(日)《东亚乐器考》,音乐出版社1962年2月北京第1版,第8页

②《中国大百科全书(音乐舞蹈卷)》,中国大百科全书出版社编辑部编,中国大百科全书出版社,1989年版

③《中国音乐史参考图片》,中央音乐学院民族音乐研究所编辑,新音乐出版社,1954-10

④清嵇璜[清]《钦定续文献通考》(影印本),本书250卷,拆分成126册

⑤陈全之[明]《蓬窗日录》,上海书店出版社

——————

清初关于扬琴形制记载如下:

清·钱之燧《南村诗稿》中《洋琴》:

“二十二条金缕丝,半规如月高张之。丫头十五店门坐,玉纤敲出断肠词。”

从诗中可得出这台清初的扬琴张弦为二十二根,琴弦为金属细丝,形状似半圆月,由琴架支撑,“玉纤”二字许指年轻姑娘纤纤玉手,又许指演奏工具轻巧音色脆亮。

清·朱象贤《闻见偶录》中《击琴》:“数十年来,始见洋琴。形制半于琴而略阔,锐其上而宽其下,以铜丝为弦,急张于上,用鎚击之。鎚形如筯,其音有似筝、筑。”①

从文中可知该琴形状较宽,上窄下宽,琴弦为铜丝质地,紧张于琴面之上,用琴鎚击弦出声,琴鎚形状长而刚劲有力,音色与筝、筑相似。

第二节发展期-清代至建国前

随着扬琴于明代传入澳门后,在清代便开始经广东沿海一带传入内地并逐渐流行于全国各地,书籍中对扬琴的记载逐渐丰富起来。由于这一时期关于扬琴史料记载较多,但提及形制的较少,笔者将参考其他文献进行探讨。

发展期又可以扬琴存在方式分为前中后三阶段,前期为清代中叶,主要在民间流传;中期为18世纪-19世纪,开始应用于曲艺、说唱的伴奏中;后期为19世纪-20世纪初,开始应用于各地小型器乐合奏中,并开始形成流派。经笔者统计,在这300多年间,虽记载有扬琴形制的文献不少,但传统扬琴形制变化不大,却开始因为地域审美差异产生了细节处的区别。接下来笔者首先从琴体形制、琴弦材质及数量以及琴竹形制三方面进行探讨。

(一)发展期扬琴琴体形制及音位设置

提到记录扬琴的文献,《清稗类钞》便位于首,各类研究论著中所引用的扬琴史料基本都来源于此。《清稗类钞》中论及洋琴的记述不下十余处,其中提及琴体形制的为乾隆十九年《金赤泉听洋琴》中《听洋琴歌》:

“取材诅用研桐梓,发声亦自循宫商。图形宛然如便面,中短铁弦经百炼。”

由诗中这段描述能看出,琴体材料为桐木与梓木,音位分布遵循“宫商”,“便面”为扇子一种,琴面为扇形,与传入期“锐其上而宽其下”的形状吻合。

乾隆四十五年《双佩斋诗集》中《洋琴十二韵》记载:“左右秦筝柱,高低赵瑟弦。”由此看出洋琴两侧均有类筝弦钉固定琴弦。

——————

①郑世连张翠兰《清稗类钞·音乐类·洋琴》考略-《交响-西安音乐学院学报期刊》-2009

——————

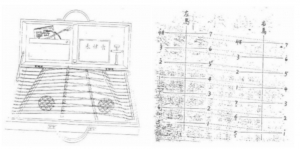

结合在《存见清代洋琴考述》文章中,张翠兰老师提到的七架清代洋琴中,蝶形4架、梯形3架。其中提到扬州清曲名家王万青先生的琴形制:两排马七档蝶形琴,琴盖与琴体酱色,面板桐木,上有两圆音孔,骨雕音窗。左右弦钉分别为八角和四角铜钉。弦为钢丝42根,架于两排琴马之上,琴体前方有一精巧抽屉内有调音用铜锤一把。佛山粤剧博物馆藏品七音蝶形琴,琴盒表面涂以黑色生漆,绘精美的花鸟图案,象牙琴马,圆形音孔,饰以盘龙图案骨雕音窗。广东白亚平家传藏品无琴架“桌琴”(见图1-1):两排马七档蝶形琴,五十一弦,琴盖上标注“广州嚎畔正声馆造”,桐木面板骨雕音窗,铜制校音锤。河北易县后部村十番会所用的扬琴为两排马梯形八档小洋琴。北京密云县清中晚期“打琴”,平面梯形,张64根琴弦,两排马八档式。在《稀见清代洋琴史料二题》中张翠兰老师也论述了朝顾禄的《桐桥倚棹录》在扬琴形制方面具有的极大学术价值①:这种竹马桐面梯形两排马七音洋琴,三弦一音共42根铜弦,弦都由铜铁八角弦钉固定,产于苏州,也是清代洋琴标准形制。由此可知,基本可以确定这一时期的扬琴琴面都为蝶形、梯形(见图1-3),均为两排马,有七档和八档,梯形洋琴为苏州制作,而蝴蝶形扬琴为广州产,可见在此时外形、装饰图画上已经出现了地域差异。

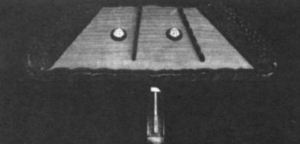

图1-1:广东白亚平家传藏品“桌琴”②

关于蝴蝶形的描述音乐家邱鹤俦在所著《琴学新编》中描述(见图1-2):

“后吾粤人乃有效而作之,改其形如蝴蝶样,若其形如扇面,则名曰扇面扬琴,其形如蝴蝶,则名曰蝴蝶扬琴。”③

——————

①张翠兰《稀见清代洋琴史料二题》,载于《中国音乐》2006年3期第55-58页。

②郑世连张翠兰《广州濠畔街乐器作坊遗存洋琴辑考》,载于《艺术百家》2009年7期。

③丘鹤俦(香港)《琴学新编》,亚洲石印局代印,香港时昌洋货铺发行,中华民国九年新月初版1920

——————

图1-2:金声馆道光年间蝶形琴①

图1-3:明代琉球梯形琴②

《中外戏法大观园说》卷十二载中提到:

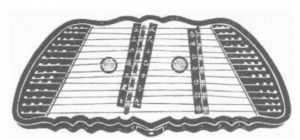

“这种洋琴设有两排马,左马置于琴面五分之二处,琴马两侧成五度音程关系。”

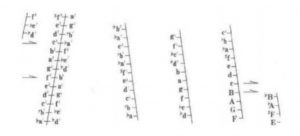

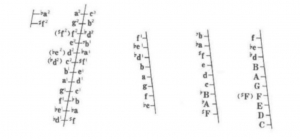

由此可见此时洋琴音位是按横向呈五度关系排列,结合(图1-4)琴面工尺谱能够推测出音位图如(图1-5):

——————

①郑世连张翠兰《广州濠畔街乐器作坊遗存洋琴辑考》,载于《艺术百家》2009年7期。

②喜名盛昭(琉球),《冲绳与中国艺能》

——————

图1-4:(式格底字线扬琴)工尺谱洋琴①

图1-5:根据工尺谱得出的音位图

——————

①丘鹤俦(香港)《琴学新编》,亚洲石印局代印,香港时昌洋货铺发行,中华民国九年新月初版1920

——————

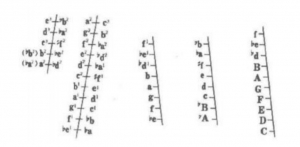

根据图片可看出当时的传统扬琴两排马,左马琴马左右皆有效音而右马仅琴马左边为有效音,共21音,清代扬琴大多如此。而在民国时期由上海中华音乐会出版《音乐季刊》中记载的“祝式铜丝琴”①(见图1-6)在传统扬琴基础上进行了改革:“每一格弦,跨马分两个音,每一面有七个音,四面可配28个音。”由文字不难看出祝湘石先生对传统扬琴的改革在于将右马也改为琴马左右皆有效音,使有效音达到了28个。文中提到此琴形制有以下特征:琴身为长四方形,材料为椐木,琴面为梧木,左面弦钉改为固定螺丝钉、右面为改短一半的活动弦钉,也就是如今绝大多数扬琴所采用的左挂弦轴(固定)与右调音轴(活动)。虽说祝湘石先生将扬琴外观改为长方形,但我们不难看出左右两侧琴弦发音有效区依旧为梯形,这是由音高决定的,这样的排列也确定了自扬琴传入以来基本遵循纵向二度、横向五度的音位特点,根据作者撰写的《铜丝琴简易和弦法》中对调音的描述可以看出此时经过变革后的扬琴依旧为七音而非十二平均律(见图1-7)。

图1-6:“祝式的铜丝琴”图 1-7:“祝式的铜丝琴”音位图

此时扬琴琴体特点显而易见:共鸣箱较小,双排马,外形梯形或蝴蝶形,以及右图所示的音位排列,这样的形制特点决定了这一时期扬琴音量小、音数少、音域窄、调音难、转调难的特点。

王星《三排马微调轴扬琴研制报告》中提到的“三排马微调轴扬琴”音位排列(见图1-8)与上文中提到“祝式铜丝琴”有着相似之处,在保留402型扬琴音域的基础上将402型扬琴五排马调整为三排,但音数基本不变:402型扬琴五排马中除最左侧马条为左右皆有效,其余四排皆唯有右侧为有效音,三排马微调轴琴使用三排左右皆有效音的琴马,大大降低了琴弦张力导致的对琴马及面板带来的压力,使扬琴使用寿命的延长有了新的可能性。从演奏上看,402型扬琴马条多而近,琴马上琴弦交错角度增大,弹奏有效音时很容易碰到左侧琴马无效音,而三排马琴就能够将琴弦交错角度减小,并增加琴马间间距,提高快速演奏时有效音的准确率。因此我们不难看出,虽然50年代前的传统扬琴存在着很多的问题,但却又有演奏方便、携带方便的特点,在以后的改革中依旧有可以借鉴之处。

——————

①秋枪《说祝式铜丝琴》,《音乐季刊》第3期,上海中华音乐会民国13年4月15日出版,第2页

——————

图1-8三排马微调轴扬琴音位图①

——————

①王星《三排马微调轴扬琴研制报告》,《华乐大典文论集》扬琴卷314—321页

——————

(二)发展期扬琴琴弦材质及数量变化

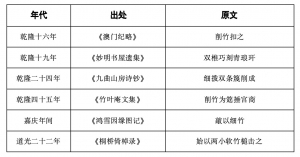

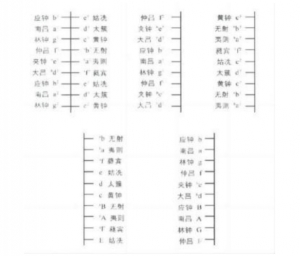

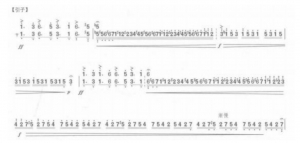

关于发展期琴弦的变化,在此列举表格并将张弦数及材质描写列举如下:

想弄清楚琴弦的具体分布,需要知道琴有几排马、几档、一马几弦,在这些资料给出的数据来看,康熙、乾隆早年间扬琴弦数较少,22弦、26弦,此时扬琴应当还遵循传入期扬琴样式,琴弦少、音域较窄。乾隆中期记录最详细的、弦数最多为《白莼诗集》中记载的56弦,14个琴马上各有四根弦,按这一时期的扬琴形制来看已经是为两排马七档扬琴,共21音。这代表着这一时期的乐人已不满足于传入期扬琴形制,琴弦已翻倍增加,不仅音域变宽,也满足了对音量的需求,意味着乐器制造工艺的进步并预示着扬琴的应用将更广泛。从资料上看,直到清朝末年,扬琴的弦数、音数也没有统一的规格。《音乐季刊》中记载的“祝式铜丝琴”为两排马七档扬琴,14个琴马统用双弦共28根,共28音,将原先不用的右马右侧音经过调整成为有效音,使得“祝式铜丝琴”比传统扬琴足足多了7个音。“祝式铜丝琴”在发展期扬琴形制变革中具有重要意义,对现代扬琴的变革提供了重要的参考。

根据对材质描述,大多为铜丝制成,但据《悠久多姿的越秀民间工艺》中记载,明朝末年,一位黄姓艺人于广州濠畔街开设“金声馆乐器作坊”主要从事弦乐器制作,至道光末年,又陆续开了八间乐器分作坊①,说明这个形制的琴流传较广,具有一定影响力,关于形制描写为“琴体面板用桐木所做,用骨雕音窗装饰,弦用铁弦制作。”可见琴弦材料为铁的扬琴在清代也非常流行。

琴弦对扬琴音色的影响在丘鹤俦先生《琴学精华》中提到扬琴琴弦多为黄铜制成,铜弦轻脆但张力有限,导致低音区音色亮而浑厚,但中高音区因张力过度导致音色呈现出紧张、干涩的特点,因此在演奏者使用时会尽量避免高音域,浪费了实际音数。相比铜丝弦,铁丝弦及钢丝线在中高音域的音色清越悠扬,材质也更加牢固,久用不断,中音区采用钢丝外缠铜丝的缠弦,乐改后更注意到琴弦长短、粗细的科学比例,使音色有了质的飞跃,并且使得音列分组更细致全面。

——————

①《存见清代洋琴考述》张翠兰-《人民音乐(评论版)期刊》-2007

——————

(三)发展期扬琴琴竹演变及对演奏的影响

发展期琴竹的变化,已列出表格进行统计:

传入期文献中称演奏工具为“琴椎”、“琴鎚”,可见早期琴竹为木质,而乾隆十六年《澳门纪略》①中提到琴竹已为竹制,改称为“琴笕”、“琴竹”。《新格罗夫音乐与音乐家辞典》中也提到“Dulcimer”琴竹种类不一,多用木棰,使用竹制琴槌仅中国扬琴(体系)。随着社会发展,各地艺人交流更加频繁,加上中国“竹文化”历史悠久,琴竹材质逐渐统一起来,也能够说明使用竹制琴竹产生的音色更符合当时广大听众的审美需求。从演奏者角度来看,击弦工具的改变使持竹方法和演奏方法发生了巨大的变化:竹比木更具弹性与韧性,在演奏旋律时,使用“轮竹”技法时,演奏者可因此减小臂、腕的动作幅度从而加快击弦频率,以“点”成“线”产生连贯的轮音效果。

早期的琴竹多采用竹头直接击弦,根据王沂甫先生在《扬琴琴竹的改革和发展》中提到当时主流的就是两种琴竹:硬琴竹和软琴竹。前者(见图1-9)流传于新疆、四川、山东等地,外观短而厚,尺寸、形态保留早期木槌样式,这种琴竹灵活轻便,适合演奏快速、热烈的乐曲;后者(见图1-10)与现在使用的琴竹更相似,在木槌的形态上进行了改变,流行于江浙闽粤一带,这也符合了扬琴传入及乐器制作工艺发展规律,在琴竹的改革与发展中这些地区在扬琴琴体和琴竹的细致加工上都更加先进。

——————

①印光任、张汝霖(清)原著;赵春晨校注《澳门记略校注》.-澳门:澳门文化司署,1992.1第33-34页

——————

图1-9:“硬琴竹”① 图1-10:“软琴竹”

从演奏者角度看,在二十世纪初,地域之间对音色、乐曲审美的差异,对应各地音乐风格,在琴竹形制虽已经大致统一,但在琴竹软硬和演奏时的使用形态上也有区别:广东扬琴琴竹在演奏时配合广东音乐清丽洒脱、活泼明快的特点,在演奏时使用软而轻的“裸竹头”琴竹,弹奏出的音色明亮清脆,颗粒感强;江南丝竹风格婉转秀丽、优雅细腻,弹奏时使用的琴竹软而短,有些弯曲,竹头小而轻巧,并在琴竹头包裹“橡皮管”,使得弹奏出的音色柔和富有弹性,圆润且灵活;四川扬琴特点刚劲有力、抑扬顿挫,演奏使用的琴竹头较其他地区略大、竹柄短而硬、厚,琴竹头的“橡胶管”绷得更紧,演奏出来的音色更厚重有力却又不沉闷、带金属感;东北扬琴豪爽粗犷、吟韵婉转,相对应的东北地区使用的琴竹外形整体笔直不弯曲,竹尾厚而硬,竹杆前部薄且软,音色洪亮极具弹性;新疆音乐特有华丽欢快、热情奔放的特点,相对应新疆扬琴使用的琴竹较短,硬度强,琴竹头包裹更厚的医用“听诊器”或者贴条块,演奏起来刚健有力、十分灵活②。

在竹制琴竹的加持下,各地区的演奏者们也开始了对音响效果的新探索,各种演奏技法应运而生,而演奏技法与琴竹形制变革一直是相互作用的结果,以东北扬琴为例:二十世纪初,东北扬琴创始人赵殿学先生自创“颤竹”技法演奏的基础便是东北扬琴琴竹“竹尾厚而硬,竹杆前部薄且软”的特点,而这些根据琴竹特点创造的技法又对后人研制新琴竹提出了更高的要求。由此可见,扬琴形制的变革是由制造者和演奏者共同推进的。

在乐改后,随着扬琴形制变革,琴竹形制也在不断演变,为了拥有更优质的音色或特色化音色,各大院校扬琴教育者、乐器制造厂、扬琴演奏家们都在积极探索琴竹的新形制,例如,为了增加扬琴的和声效果,研制出双头琴竹和活动双音琴竹(见图1-11),一只三度另一只四度,根据曲目选择使用的度数,双手演奏时能同时奏四音。

——————

①王沂甫《扬琴琴竹的改革和发展》

②项祖华《扬琴艺术流派和演奏技巧问题的探讨》[J].乐器,1986(2):2.

——————

图1-11扬琴双音琴竹

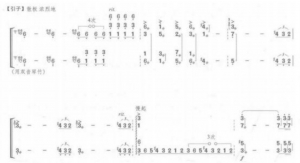

项祖华先生在传统曲目《林冲夜奔》的改编中加入了双音琴竹的应用(见谱例1-1),这是在传统扬琴演奏上的重大突破,为扬琴作品的创作提供了更多的可能性。

谱例1-1项祖华《林冲夜奔》引子节选①

作品创作于1984年,以昆曲音调为创作素材,双音琴竹的演奏每一击都“浑厚低沉、震慑人心”,正是双音琴竹的应用使得这首乐曲的音响效果更丰满,增强了艺术感染力,是琴竹发展中浓墨重彩的一笔。但从实用性方面来看,双音琴竹对扬琴音位排列形式要求较高(适用于变音扬琴),并且在演奏中较难同时控制多音音色、音量,因此在目前适用的乐曲也很少见。

——————

①谱例来源:《扬琴经典作品及演奏要点解析》黄河、刘艮编著124页

——————

第二章50年代“乐改”后扬琴的重要形制

建国后50年代,广大音乐工作者、乐器制作者们以专家、领导、工人“三合一”的组织形式开始了“乐改”这一意义深远伟大的工程,使民族文化事业更加繁荣,为继承和发展我国传统民族文化开辟了新道路。“乐改”遵循着“三保留”的原则,在传统形制的基础上保留传统造型、音色以及演奏方法①,按改动的步骤、方式、程度分为三类:“渐进改良”、“彻底改革”和“电声开发”,在扬琴形制的改革之路上,在遵循“渐进改良”的基础上研制出“变音扬琴”、“十二平均律扬琴”,在“电声开发”的基础上,运用现代科技技术研制出“电声扬琴”。

第一节变音转调扬琴

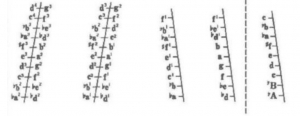

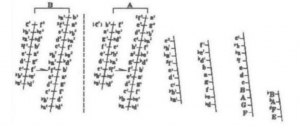

变音转调扬琴又称“快速转调扬琴”,这类扬琴是通过变化音阶的半音关系进行转调②,由北京民族乐器厂与扬琴专家联合研制,当时的扬琴存在不能转调、调音困难、音域窄的问题,因此改革基本思路集中在“音位排列”和“音阶演奏线路”两方面,确定了在传统扬琴“横五纵二”排列音位基础上以音阶纵横结合的列式延伸的基本排列模式,为后期改革奠定了基础。以此方向主要有五种形制:“小转调扬琴”、“大转调扬琴”、“401型扬琴”、“402型扬琴”、“G-402型扬琴”。

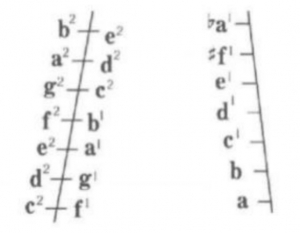

(一)小转调扬琴

小转调扬琴是由杨竞明先生与北京民族乐器厂在1939年前流传较广的“双十型”扬琴(见图2-1)基础上,增设一条马而成。其音域由G-g2转变为c-c3(见图2-2),同样约为三个八度,相比之下音域整体向上移纯四度,但在小转调扬琴中增设更齐全的半音,音数由30音扩展为39音(其中#c¹、#d¹、f¹、#g¹、#a¹为同音异位),但舍弃了低音G、A、B。这样的音位排列更有便于演奏者演奏转调乐曲,但音域上还不能够满足演奏者的演奏需求,因此在三排马小转调扬琴的基础上又研制出四排马大转调扬琴。在1959年乐器改革展示会(中国音乐家协会主办)上,杨竞明先生首次公开自己的三大发明:1、五二多马并列式,2、分层滚轴板,3、转调半音槽(变音推车)。这三样发明是中国扬琴改革史上的重大突破,在小转调扬琴形制上已有应用。

——————

①李元庆《谈乐器改革的原则》[J].人民音乐,1955(4):3234.

②王慧芳《民族文化育奇葩中西合璧放异彩——洋琴演化为扬琴的发展历程》-《浙江艺术职业学院学报期刊》-2011

——————

图2-1:“双十型”扬琴音位图

图2-2:三排马小转调扬琴音位图

(二)大转调扬琴

1961年,杨竞明先生与北京民族乐器厂在三排马小转调扬琴的基础上增设一排马研制设计出四排马大转调扬琴(见图2-3),大转调扬琴的出现带动了全国扬琴第二次的大改革。对比小转调扬琴,大转调扬琴音域基本还保持三个八度(c-d3),但将缺少的半音进行了补充,音位排列依旧延续了小转调扬琴“多排并列,横向扩展”,这成为中国扬琴音位排列的基本准则。音数由39个发展为48个(包括同音异位),大转调扬琴中同音异位有9个: 大转调扬琴改变了上下音大二度的规律而改为小二度排列,使各调音阶演奏方式产生了巨大的变化。音域的扩展和音数的增加使演奏者在演奏转调乐曲时能够更快速,变音推车的运用使扬琴调音更便捷(原本调整一个音的音高需要调3-4根琴弦,现在只需滑动推车就能同时调整一个音马所有琴弦有效震动长度),而这时又出现了新问题:

大转调扬琴改变了上下音大二度的规律而改为小二度排列,使各调音阶演奏方式产生了巨大的变化。音域的扩展和音数的增加使演奏者在演奏转调乐曲时能够更快速,变音推车的运用使扬琴调音更便捷(原本调整一个音的音高需要调3-4根琴弦,现在只需滑动推车就能同时调整一个音马所有琴弦有效震动长度),而这时又出现了新问题: 三个调音位排列较为紊乱,演奏不便,因此在大转调扬琴形制基础上再次进行改制,研制出401型扬琴。

三个调音位排列较为紊乱,演奏不便,因此在大转调扬琴形制基础上再次进行改制,研制出401型扬琴。

图2-3大转调扬琴音位图

(三)401型、402型、G-402型扬琴

1973年,为了让每个调式的演奏都便利,在大转调扬琴的基础上又继续改进,这次的改进拓宽了音域,由c-d3扩展为G-a3(图2-4),有效音数48个拓展为57个,音域由先前三个八度发展为四个八度,大大丰富了扬琴的表现力,401扬琴的出现使中国现代扬琴的形制基本确立。401型扬琴音位排列,在改革后依旧符合传统扬琴音位排列“五二”原则,这使得扬琴演奏者、学者、业余爱好者都能够在今后每一次改革时快速适应改革后扬琴基本的演奏方法。

图2-4:401扬琴音位图

1990年,由中央广播民族乐团与乐器厂乐改组在401扬琴的基本形制基础上进行共同研制改进(见图2-5),主要改进点有四:1、降低了琴马高度;2、中低音区改用851式缠弦;3、琴体由以前用核桃树皮包裹形式改为直接油漆并镶嵌图案;4、增设了四个音:F、g¹、d2、e2。正是黄荣福先生改制的琴码和桂习礼先生发明的银质琴弦(401扬琴使用铜弦)的使用,使扬琴音色在402型扬琴上达到了前所未有的高度。402型扬琴音域:E—a3,已达到了四个八度又纯四度之广,音域的再次拓宽使得中国扬琴无论在演奏转调还是半音阶的演奏各个方面的能力达到了空前的高度,这也标志着中国变音扬琴进入成熟期。402型扬琴是现在普及、使用率最高的扬琴形制,其音色清脆明亮、纯净优美,广大演奏者、听众对该形制的肯定足以说明402型扬琴是中国扬琴形制改革的成功典范。

图2-5:402扬琴音位图

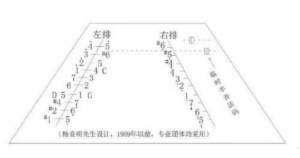

G-402型扬琴就是改进型402扬琴(见图2-6),自2002年由中央音乐学院桂习礼先生与“粤华乐器有限公司”联合研制,现如今应用也很广泛。对比原版402型扬琴,G-402型扬琴将原本只有一马的F音补充至低音马条最低音,另设马条补充E、#F、bA、bB共4音,高音码增设了ba3、bb3共2音,共计增设6音,健全了低音高音区半音。除了增设琴马之外,在琴体设计上,G-402型扬琴拓宽面板、重设音梁、增高琴梆,又再次改善了音质。

图2-6:G-402扬琴音位图

第二节十二平均律扬琴

十二平均律扬琴是以设立健全平均律中的半音来进行转调为基础进行研制的扬琴①,包括律吕大扬琴、红旗十二平均律扬琴、81型扬琴、501型扬琴、502型扬琴,除律吕大扬琴未延续传统扬琴“横五纵二”原则,其他依旧遵循传统。

(一)律吕大扬琴

律吕大扬琴1953年由张子锐先生设计,与赵立业先生共同制作,郑宝恒先生试用推广②。律吕大扬琴以我国古代“律吕”转调理论为基础,利用“六律”、“六吕”,用两个相差半音的律组来设计扬琴音位(见图2-7)与调式变化。这样的排列各调音阶排列位置规律相同,再次基础上还增设了同调异值音,使移调演奏更便捷。律吕大扬琴音域E-c3,近四个八度,半音健全,能够任意进行转调、移调,演奏变化和弦。

图2-7:律吕大扬琴音位图

除了在音位设置上的优势,律吕大扬琴还增设了脚踏式制音器(见图2-8),在演奏中能够快速、有效控制余音。另外,在琴面上还增设了滚轴板及活动滚轴山口,以便微调音高。律吕大扬琴音量大,音色坚实、气势恢宏,在二十世纪五六十年代被各地艺术院校、文艺团体所使用。

——————

①琴竹的演变对中国扬琴音乐的影响李霞-《中国艺术研究院硕士论文》-2007

②扬琴艺术的文化变迁覃建萍-《艺术探索期刊》-2006

——————

图2-8:律吕大扬琴脚踏式制音器①

(二)红旗十二平均律扬琴

1974年,在本地扬琴家张珠等人的协助下,广州民族乐器厂研制出了红旗十二平均律扬琴,分四排马、五排马两种形制(见图2-9)。四排马型音域bd-d4,五排马型音域bA-d4,五排马型音域达到了四个半八度。这种形制的扬琴音位排列十分合理科学:纵向均大二度排列、横向形成八度,演奏各调都保持相同的演奏规律,避免了转调时需要大跳,半音齐全,不需借助其他工具便能够轻松便捷地快速转调。由于该琴音质不佳,只在广东、港澳地区流传使用。

图2-9:红旗十二平均律扬琴音位图

——————

①桂习礼《中国扬琴之再造》,《华乐大典文论集》扬琴卷303页

——————

(三)敦煌81型扬琴

敦煌81型扬琴于1981年由上海民族乐器厂研制,音位排列遵循“横五纵二”的传统排列模式(见2-10),十二平均律半音齐全,每个调式的演奏规律均符合传统演奏手法,掌握一个调便可以融会贯通,因此转调、移调的演奏都十分便捷,也便于新手学习。为避免演奏中出现大跳,还增设了同音异位音。这样的音位安排无论是演奏半音阶或是全音阶都很简单方便,可以任意转调,因此也取消了变音槽①。该形制的扬琴主要流传使用于江浙地区。

图2-10:敦煌81型扬琴音位图

80年代初,作曲家韩志明为81型扬琴改革的成功创作了《海燕》一曲(见谱例2-1),作品中运用大量半音阶、转调,描绘了海燕在狂风暴雨中与海浪斗争的激情与风浪平静后怡然翱翔的场景,从侧面说明了81型扬琴在半音阶演奏及转调上的优越之处。1986年,王文礼先生使用401型扬琴录播此曲,也是扬琴形制在变革中不断进步的体现。

——————

①杨竞明《扬琴变音槽的作用及转调法分析》[J].乐器,1985(3):26-28.

——————

谱例2-1韩志明《海燕》引子部分①

(四)501型扬琴

501型扬琴是1978年有桂习礼先生与北京民族乐器厂共同在401型扬琴的基础上研制出的新形制,创新运用“补充式”与“规律式”两种途径键(见图2-11)(其中A为补充式,B为途径式),半音齐全,能够自主进行任意转调、移调的演奏。501型扬琴将音域(E-c4)扩展到近五个八度,大大丰富了扬琴的表现力,在创新的同时继承传统扬琴音位排列规律,使演奏者与学者们能够很快适应新形制的演奏,但琴体也相对来说更大、更重,因此在琴体上,501型扬琴使用了铝木结构,减轻重量的同时增强了琴体的强度;在琴弦使用上,采用新型银色缠线,音质也更纯净厚实。为了更好满足乐队对乐器余音控制的要求,501扬琴设置了脚踏式制音器,对余音的控制快速有效。针对501型扬琴琴体大、高音音质欠佳等问题,在2004年已研制出502型扬琴。

图2-11:501型扬琴音位图

——————

①谱例来源:《扬琴经典作品及演奏要点解析》黄河、刘艮编著161页

——————

第三节电声扬琴及其他创新型扬琴

(一)电声扬琴

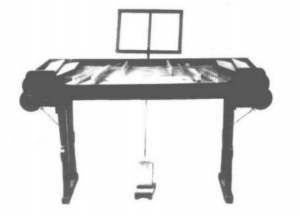

运用“电声开发”来创新传统乐器形制是“乐改”期间常用的改良方式,是与高新技术结合的产物,原理是通过拾音器将振动的声波转变为电信号,放大器将音色放大、美化后再通过扬声器发出琴声。构造上,电声扬琴由琴体、拾音器、放大器和扬声器(音箱)构成,包括普通电扬琴和多用电声扬琴。

1979年,北京乐器研究所张天铎结合秦皇岛玻璃钢厂彭加林研制的电扬琴与401型扬琴的技术、音位排列等方面研制出适合具有自身独特性又便于演奏的电扬琴。①经过科技的加工,电扬琴的音色更灵活可控,高音区音色清亮、中音区甜润、低音区厚重有力,音量可以随意调整。在演奏上,完全保持401型扬琴音位排列及演奏方式,使广大演奏者上手更快。在琴弦上,电扬琴将原本138根弦减至91根,大大减小了琴弦对面板的压力,延长了扬琴的使用寿命。

1980年,沈阳军区谷成忠研制电声扬琴,利用在面板内增设六根弦及指板、增加一台电声装置,使新琴能够模仿多种弹拨乐、打击乐及电子乐器的音色,在伴奏、独奏上都能够运用,提高了扬琴的艺术表现力。同年代,由湖南师范大学宋泽荣、张正凤、万言等共同研制的电声多功能扬琴,将扬琴与古筝、独弦琴结合:扬琴部分依旧使用401型扬琴的音位排列方式,设置四排马,共56个音位;古筝及独弦琴部分设置26个音马,音域相当于一台18弦古筝,设置滚轴以便与扬琴部分转调统一。其造型美观、携带方便,演奏时既可以都用琴竹也可以以古筝指弹独立演奏,在乐队中一人能同时担任多种乐器演奏,大大丰富了演奏效果。

(二)其他形制扬琴

除上述扬琴形制外,在扬琴形制快速发展期,广大乐器工作者还研制出大量的改良扬琴,这些扬琴影响力大多集中在某个时期、某个地域,它们都是中国扬琴史上浓墨重彩的一笔:1970年转盘转调扬琴、1971年扳键转调扬琴、1974年和声变音扬琴、1975年筝扬琴、1979年全律活码扬琴、1986年朝鲜族扬琴、1988年鲁艺8型高音扬琴、1989年403型扬琴、1992年锣鼓扬琴、1996年2000扬琴、2000年64型扬琴、2001年“天韵”五马新结构扬琴、2001年长久牌三角型扬琴系列、2002铝框扬琴、2002年宽音域扬琴、2003牡丹新结构扬琴、2003年404型扬琴。从这些创新型扬琴的名称不难看出这些扬琴形制的创新点来源于不同方向、领域,这些扬琴无论是材质结构、音位设置、音质音量、外观形态上都对传统扬琴进行了巨大的改造,提高了扬琴的表现力,提升了乐器性能,使扬琴从一件民间乐器转变成民族管弦乐队中不可或缺的一员,成为世界扬琴大家族中一轮闪耀的红日。

——————

①扬琴艺术在北京的发展史研究王杨.《首都师范大学硕士论文》-2007

——————

由于“乐改”阶段扬琴音位排列、基础结构大不相同,导致各种形制扬琴出现使用“区域化”,在全国的推广、演奏的统一、艺术的交流方面都出现了困难,因此在接下来的乐改工作中,工作者们将扬琴音位排列的统一化、规范化作为形制改革的重中之重,将便于演奏的401、402扬琴的音位排列作为接下来扬琴形制变革的规范化模板,推动了全国扬琴演奏的统一化。

第三章现阶段使用扬琴形制

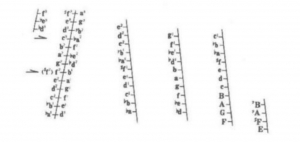

第一节现阶段推广使用的扬琴

(一)蝶式扬琴

蝶式扬琴包括蝶式402扬琴、蝶式高、中、低、倍低音系列扬琴及蝶式低音大扬琴,是由贵军乐器厂潘贵军在1998年研制。蝶式402扬琴音位与G-402扬琴相同(见图3-1),增设了E、#F、bA、bB四低音马,补充了低音区半音。与402扬琴不同之处在于,蝶式扬琴将共鸣箱改为蝶形(见图3-2),增大了共鸣箱面积的同时增加了面板振动面积,增高共鸣箱,在402扬琴基础上又将音梁位置重新设立,改善了高音区的音质,提升柔美度,使高、中、低三个音区的音质效果更加统一。

图3-1蝶式402扬琴音位图

图3-2蝶式402扬琴外观图①

——————

①桂习礼《中国扬琴之再造》,《华乐大典文论集》扬琴卷306页

——————

蝶式低音大扬琴在402型扬琴音位基础上做了全面的改动,整个音域降低了纯五度(音域c-d3),音位排列规律未做改变,演奏者可直接上手。低音大扬琴共鸣箱大、振动更大,因此音量也更大,因此低音大扬琴的出现弥补了民族管弦乐队弹拨组中低音的空缺。

(二)新结构低音大扬琴

新结构大扬琴由音乐会大扬琴和新结构高、中、低音系列扬琴构成,2002年由粤升乐器有限公司在中国音乐学院李玲玲教授等多位专家的协助下共同研制。新结构的“新”来自于使用材料的新,新结构大扬琴采用复合式钢木琴体结构,将原本全木质的框架、

弦轴调音板改用钢板,琴体雕刻精美,装饰华贵,这样材质结构的琴琴体稳固、不易变形,音量更宏大。新结构低音大扬琴音域、音位皆为402型扬琴向下四度或五度,音位排列规律未做改变(见图3-3)。

图3-3新结构大扬琴音位图

(三)全音阶活马低音大扬琴

全音阶活马低音大扬琴有低音与倍低音两种型制,在502型扬琴的音位基础上降低得来,低音琴降低四度、倍低音琴降低八度,音位排列规律未做改变,半音齐全可随意转调(见图3-4)。

图3-4全音阶活马低音大扬琴音位图

该琴与2004年由成乐民族乐器有限公司与中央音乐学院桂习礼教授、解放军艺术学院刘春阳教授共同合作研制。琴体采用双层组合整体框架,在音梁的设置上采用梯式板柱,采用艳木(枫木)单马增强传导性,滚轴使用不锈钢材质,区分不同尺寸,控制不同区域的泛音,使音质得到了进一步的改善。全音阶活马低音大扬琴共振大,因此音量大、气势恢宏,但同时设有制音器,能够有效控制余音。

(四)“海之尊系列”扬琴

乐海“海之尊系列”扬琴由国家高级技师樊汝武、卞渝、扬琴改革家王小刚与中央音乐学院黄河教授、沈阳音乐学院刘寒力教授作为顾问合作研制,2017年,乐海公司主攻提升扬琴音质,从材料、工艺、制作标准等方面打造虎啸扬琴,陆续研制出“海之尊系列”扬琴:2015龙吟低音扬琴(E1-d3)、2016凤鸣高音扬琴(g-a4)、2017便携云莺扬琴、2018虎啸中音扬琴(E-d4)等新型形制,填补了扬琴声部空缺(见图3-5)①。

图3-5“海之尊系列”扬琴钢琴对应音域图

凤鸣高音扬琴(2018款):四排码高音扬琴(一般高音扬琴均为三排琴码,排列与普通扬琴有所不同),音域g-a4(见图3-6)。

——————

①“海之尊系列”扬琴音域图及音位图皆由沈阳音乐学院刘寒力教授提供,首次作为资料在论文中引用。28

——————

图3-6凤鸣高音扬琴(2018款)音位图

龙吟低音扬琴音域E1-d3(见图3-7),为四个半八度,能够承担独奏、重奏及合奏的演奏,不仅适用于高、中、低扬琴为主的扬琴乐团演奏,也适合在各种编制的民族乐队、乐团中担任低音声部演奏。

图3-7龙吟低音扬琴(2015款)音位图

虎啸扬琴是专业独奏琴,音位使用G-402型扬琴音位,低音区半音齐全,配有海之尊音响反射式四轮琴架(见图3-8),琴架外观更美观;使用踏放式制音器,脚踏操作易控,反应灵敏,制音效果较好;加装有中国音乐学院科研成果:扬琴压弦档,使音高更加稳定;优化了琴体内部结构、木材的选用,固定音槽,增加了琴马的传导性,使扬琴音响结实通透;配置的琴弦参考小提琴机械缠弦工艺,提升琴弦发音均衡性、稳定性,使演奏时整体音质表现兼顾坚实与韵味、明亮与纯净。

图3-8虎啸扬琴外观图①

第二节目前扬琴形制存在的问题

在各大院校的扬琴老师们的文字中,结合自身在练习、演奏中的感受,将目前使用最广泛的401、402型扬琴形制存在的问题进行整合、梳理。扬琴的制作所涉及的领域十分广泛,包括声学、材料学、力学等,以致扬琴形制改革一直以来都是从各个方面入手,例如乐器的外形、琴体结构、音域、音位排列、面板材质、琴弦及琴竹材质、工艺技术等,正如项祖华先生所说“新世纪扬琴改革之路,应走向民族化、科学化、规范化”,扬琴形制的改革也从不同方向追求同样的目标。

402型扬琴是目前应用最广的形制,但这样的形制并不能满足目前扬琴音乐创作、新乐曲演奏、乐队声部的需求,尤其402型扬琴还存在琴体结构不稳定、易变形,琴码琴弦数量过多导致面板受压大易变形、开裂的问题,使用寿命一般就在7、8年。音质上说,音色还不够丰富,容易跑弦,到寿命的琴琴马两头拉力不一致导致两头张力不一致,琴弦左右音的音高对应不准。外观形制上看,除了大、重的问题,琴弦尤其是高音区易生锈,滚珠生锈导致琴弦在滚珠上的高度不一致也导致音难调、易跑。对于声学品质,不同演奏家对音色、音质的审美不同,尤其不同地域作品对音色、音质要求也不一致,但优质的音质需要做到以下几点:高、中、低音区音色在具有各自特色的同时做到整体性统一,高音区明亮、中音区清晰、低音区浑厚,但都要做到通透清澈;无论单弦、多弦,要做到弦本身无杂音,多弦音弦与弦之间都要一致,做到多弦而音清;发音要灵敏,使力度作用变化更明显,增强表现力;琴弦可受力上限更高,手感能更富有弹性。

在配件上也存在需解决的问题,例如琴竹使用时间长了会自然弯曲,琴竹头木质较薄较脆易断易变形;制音器连接方式、连接长度不能固定导致经常松懈使音不能放开、固定弦钉时间久了容易松动挂不住琴弦、调音扳手易将转轴磨损等问题。

——————

①虎啸扬琴外观图由乐海乐器厂提供

——————

第三节未来扬琴形制发展趋势展望

扬琴形制经过了半个多世纪的快速发展,在各个方面都已经有了巨大的提升,随着人们生活水平的提高,对音质、音色的要求也日益增高。乐器的存在需要音乐受众的支持,形制也需要考虑作曲、演奏者的需求,纵观已有形制变革的发展,对未来扬琴形制发展趋势从多方面做出展望。

在外形外观上,扬琴琴体及琴架需要更简便易携带,现在流通广泛的402扬琴一般为梯形或蝶形,未来外观将越来越具有个性特点,兼顾追求更好音质和符合演奏者、大众的审美,做到既有实用性又兼顾观赏性:琴体雕花、漆画样式、颜色多样,设计结合传统与现代元素,更符合年轻人审美。加工技术的进步使得做工上更精细、精美,设计符合个性化的纹饰。

在乐器制作上,随着工业技术的发展,各种新型材料被发明出,因此在材料选择与结构构造上有了更大选择空间,使用新型材料的扬琴琴体将更结实耐用,例如采用钢木结构,将金属与木质结合,提高琴体抗弯能力,减少变形问题,提升乐器的寿命。尤其重视与发声品质相关的部分:面板、音梁、音孔、共鸣箱等部分材料的选用,以此来进一步提升扬琴音质并延长音质寿命,减少音质受损的影响。

在音位排列和音域上,402型扬琴在高音区排列依旧有演奏不便之处,在未来一定会出现在402型扬琴基础上进行改进使音位排列更科学合理的方案,使扬琴真正成为可以自由转调、方便移调的乐器。音域方面,虽然有了高音、低音扬琴的出现,但现在的高音、低音扬琴在音质方面依旧不理想,相信在不久的将来就能够研制出兼顾音域宽广与高品质音色的高音、中音、低音扬琴。

在各种配件、工具上,例如琴竹、制音器、调音扳手、调音滚珠等,都将针对各自的问题产生解决方案,在制作工艺上都将越来越精良、材料更优质,使制音、调音更便捷简单。另外作曲家在作曲时也能够将需制音的地方用标记直接标注,使演奏者灵活运用制音器达到作曲家希望的音效。

结语

扬琴作为一件世界性的民族乐器,在民族化的进程中,走过了不平坦的一路,随着扬琴在各地戏曲、曲艺中的广泛运用和在民族管弦乐队的推动下,出现了包括创作、演奏、音质音色等源源不断的新问题,乐器改革便是解决问题的过程。扬琴形制改革的速度之快、涉及邻域之广,离不开广大乐器改革家、乐器制造家、演奏家、理论家、学者们的密切配合和共同努力,正是因为他们的坚持与创新、几代人的呕心沥血,扬琴改革才有了今天的成就。

在写作过程中,看过了各式各样不同领域、不同方向的改革,对改革者们的敬佩之情油然而生,乐器形制的改造涉及了包括声学、力学、材料学等多领域科学知识,因此在未来的学习中,必须提高自己的自身素养,培养发现问题的习惯,拥有创新精神。扬琴形制民族化的研究让笔者对未来扬琴形制的发展充满了憧憬,希望在扬琴形制民族化的漫漫长路上能尽自己一份绵薄之力。

参考文献

1.丘鹤俦:《琴学新编》.-香港:亚洲石印局代印,香港时昌洋货铺发行,中华民国九年新月初版1920.

2.徐坷:《清稗类钞第十册音乐类》中华书局出版社出版.

3.林谦三:《东亚乐器考》,音乐出版社,1962年2月北京第1版.

4.洛秦:《中国古代乐器艺术发展历程》,薛良编,《音乐知识手册》,中国文联出版公司,1990年3月第1版.

5.周凯:《厦门志》卷七《关税科则》,东亚周文书院,南京图书馆古籍部藏《广州市志》,第十二章乐器制造业,广州市地方志编纂委员会,广州出版社出版,1998年.

6.中国大百科全书编辑部:《中国大百科全书音乐舞蹈》,中国大百科全书出版社,1989年4月版.

7.(清)印光任、张汝霖原著:赵春晨校注《澳门记略校注》.-澳门:澳门文化司署,1992.1第33-34页.

8.李向颖:《中国扬琴源流及当代发展》,中国艺术研究院硕士论文,2001年5月.

9.王耀华:《琉球御座乐与中国音乐》,人民音乐出版社出版,2003年9月第1版.

10.连赞:《论中国扬琴形制的演变》,南京艺术学院硕土论文,2003年.

11.张志远:《中国扬琴传统流派比较研究》,载于《齐鲁艺苑》,2004年第3期.

12.徐平心:《中外扬琴的发展与比较》,载于《乐器》1992年第1期.

13.李向颖:《洋琴起源诸说述评》,载于《中国音乐》2000年第4期.

14.张翠兰:《稀见清代洋琴史料二题》,载于《中国音乐》2006年第3期第55-58页.

15.张翠兰:《续扬州竹枝词考释》,载于《黄钟》,2007年第4期.

16.张翠兰:《稀见清词中的洋琴史料》,载于《江苏教育学院学报社会科学版》,2007年11月.第23卷第6期.

17.张翠兰:《存见清代洋琴考述》,载于《人民音乐》,2007年第12期.

18.张翠兰:《百戏竹枝词洋琴史料考释》,载于《艺术百家》2007年第1期.

19.应有勤:《中外乐器文化大观》.-上海:上海教育出版社,2008.3.

20.周纪文:《中华审美文化通史明清卷》.-合肥:安徽教育出版社,2005.10.

21.叶明春:《中国古代音乐审美观研究》。-北京:人民音乐出版社,2007.8.

22.张娟:《明清时期西方键盘乐器在中国传播管窥》[D].陕西师范大学,2006(11).

23.王珍:《扬琴流派再研究》[D].山西大学,2006(10).

24.李霞:《琴竹的演变对中国扬琴音乐的影响》[D].中国艺术研究院,2007(11)

25.周婷婷,《从扬琴艺术看近代以来的中国音乐发展》[D].山东大学,2008(11).

26.肖银芬:《中国扬琴传统流派比较研究》[D].西北师范大学,2008(05)

27.李艳:《广东音乐扬琴、东北扬琴音乐风格特征之比较》[D].福建师范大学,2007(08).

28.潘斐:《中国扬琴演奏的地方风格及其技法研究》[D].武汉音乐学院,2009(06).

29.沈旋、谷文娴、陶辛:《西方音乐史简编》,上海音乐出版社,2003年3月第7版.

30.夏野著:《中国古代音乐史简编》,上海音乐出版社.

31.李声振:《百戏竹枝词弹词》,选自杨米人、路工《清代北京竹枝词十三种》,北京出版社,1962年8月第1版第1次印刷.

32.林苏门(清):《续扬州竹枝词》,收录于雷梦水等编《中华竹枝词沪苏卷》,北京古籍出版社出版.

33.张翠兰:《稀见清词中的洋琴史料》,载于《江苏教育学院学报社会科学版》,2007年11月,第23卷第6期.

34.秦枫、桂梅:《贵州扬琴与黔剧声腔》,载于《民族艺术研究》,1993年第5期.

35.张埙:《竹叶庵文集》,南京图书馆古籍部藏,乾隆五十年(1785年)刻本.

36.王友亮:《双佩斋诗集》,南京图书馆古籍部藏嘉庆十年(1805年)刊本.

37.胡彦久:乐器改良漫谈[J].重庆:乐风,1940,1(1).

38.汪培元:改良国乐的管见[J].北京:音乐与美术,1942,5(1-2).

39.李元庆:谈乐器改良问题[J].人民音乐,1954(1):第24-28页.

40.李元庆:谈乐器改革的原则[J].人民音乐,1955(4):第32-34页.

41.毛继增:多创作一些民间器乐作品吧[J].人民音乐,1955(7):第39页.

42.李元庆:继续开展乐器改良工作[J].音乐研究,1959(2):第34-35页.

43.洪建国:民族乐器改革琐谈[J].乐器,1985(3):第24-25页.

44.杨竞明:扬琴变音槽的作用及转调法分析[J].乐器,1985(3):第26-28页.

45.满瑞兴:探求用材新径提高音响效果[J].乐器,1985(4):第6页.

46.晨光:璀璨的民族文化珍宝一参观《全国少数民族乐器展览》随笔[J].

47.张锐:介绍一-种扬琴颇音器设计[J].乐器,1985(6):l1.

48.项祖华:扬琴艺术流派和演奏技巧问题的探讨[J].乐器,1986(2):2.

49.吴军、范耀:中国扬琴演奏与琴竹放置架[J].乐器,1988(2):14.

50.牛兰东、李江:完善扬琴键子的新尝试[J].乐器,1988(2):18.

51.田克俭:谈谈中国扬琴的形成及发展[J].乐器,1998(2):第37-38页.

52.(日)林谦三:《东亚乐器考》.音乐出版社1962年2月北京第1版,第8页.

53.秋枪:《说祝式铜丝琴》.《音乐季刊》第3期,上海中华音乐会民国13年4月15日出版,第2页.