摘要

本文旨于分析并研究赵殿学先生传谱及项祖华先生编曲的扬琴独奏曲《苏武牧羊》的两个版本之间的异同,并力图展示其不同的艺术特色。

本文通过查询史料以及实地考察等手段来研究《苏武牧羊》这首音乐作品的历史背景,赵殿学先生所生活的时代背景,以及赵殿学先生创作扬琴曲《苏武牧羊》的经历。并将逐个分析赵殿学先生版本《苏武牧羊》和项祖华先生版本《苏武牧羊》作品的艺术特点、结构、每个段落的演奏方法、技巧运用以及音乐处理。进而对两个版本之间进行分析、比较、总结。希望本文的研究内容能为学习者提供有益的参考。

关键词:苏武牧羊传统曲目对比分析

绪论

东北扬琴作为比较有特色的地方扬琴风格,早期流传于辽宁、陕西等我国北方地区。以其“吟”“揉”“滑”“颤”技法的大量运用而独具一格,形成了特色鲜明的东北地方扬琴风格。《苏武牧羊》作为东北扬琴的代表曲目之一,以其优美的旋律、磅礴大气的音乐风格吸引了许多优秀的扬琴演奏家对它进行改编创作,形成了许多不同的版本。这些版本之间既有着或多或少的传承关系,同时又有着很大的区别。而对这些不同版本的研究比较可以使我们更清楚的认识扬琴传统风格作品的精髓,同时也可以为扬琴艺术的发展方向指明道路。

赵殿学先生与项祖华先生两位都是扬琴发展历史上不可多得的艺术家。赵殿学先生是东北扬琴的创始人,而项祖华先生是当代扬琴艺术的泰斗。两位先生对扬琴艺术的理解和感悟都值得我们这些后辈进行分析与学习。其中对扬琴独奏曲《苏武牧羊》的改编创作上充分体现了两位先生对于音乐的不同理解——赵先生有北方人的粗犷、大气;项先生多一份南方人的委婉、细腻。笔者对两位先生对艺术追求的态度以及在艺术上的造诣都深感钦佩。这也让笔者感到分析两位先生不同演奏版本的《苏武牧羊》可以获益良多。

第一章本篇文章选题背景介绍

(一)选题背景

扬琴,是一个兼具民族性与世界性的民族乐器,于明末清初时期传入我国。传入后因其所在地区的文化背景不同,形成了不同的艺术风格,其最具代表性的有东北扬琴、四川扬琴、江南丝竹以及广东音乐。东北扬琴早期主要流传于辽宁、陕西等我国北方地区,与其他几个地方风格的扬琴音乐不同,它没有明确的乐种背景,是由个别艺人即东北扬琴创始人——辽宁盖县民间艺人赵殿学先生,通过将扬琴与当地丰富的民歌、皮影戏、蹦蹦戏等民间音乐形式相结合,经过不断艺术实践创造出来的。东北扬琴以其“吟”“揉”“滑”“颤”技法的大量运用而独具一格,形成了特色鲜明的东北地方扬琴风格。传统代表曲目有《苏武牧羊》《汨罗江上》《秧歌》《翻身五更》等。东北扬琴前辈有赵殿学、王沂甫、宿英等1。作为一个出生在东北地区的扬琴演奏者,笔者认为该为东北扬琴的传承与发展尽自己的一份微薄之力。《苏武牧羊》这首作品作为东北扬琴的代表曲目之一,以它优美的旋律、磅礴大气的乐曲风格吸引了很多优秀的扬琴演奏家来对它进行改编创作。而笔者也是对其中两个非常优秀的版本——赵殿学先生的版本和项祖华先生的版本进行演奏学习时略有感悟。所以借此文对该曲做进一步的梳理和总结。

(二)赵殿学先生简介及扬琴曲《苏武牧羊》的创作

东北扬琴的创始人赵殿学先生(?-1963)出生于辽宁盖县,家传皮影戏扬琴的演奏,在务农闲暇时表演皮影戏及扬琴,能唱善奏。赵殿学很注重运用当时流行的曲调和辽南皮影戏曲牌的音调改编一些小曲进行演奏,以便于与人们交流,吸引顾客,很受当地群众的喜爱。当歌曲《苏武牧羊》流行开来之后,立即引起了他的注意。由于赵殿学先生自幼的家传皮影戏演奏基础,他在吸收了歌曲《苏武牧羊》的简洁的旋律线条的同时,保留了在皮影戏音乐中的委婉的唱腔韵味,并将其发展成为一首器乐独奏曲2。

扬琴曲《苏武牧羊》是1920年由辽宁盖县民间艺人——“东北扬琴”的创始人——赵殿学先生根据当时流行很广的同名歌曲改编而成。全曲运用了民间的变奏手法以及他独创的颤竹、揉弦等技法。描写了苏武出使匈奴被扣押的十九年里,持节不屈,历尽千辛万苦,最后终于手持汉节回归祖国的故事,歌颂了苏武正气凛然的爱国主义情操和坚贞不屈的民族气节。《苏武牧羊》作为一首扬琴独奏曲,与歌曲相比较有很多不同。作为歌曲,自然采用适合演唱的F大调。但是F大调在扬琴这件乐器的演奏中会产生很多困难。所以赵先生把这首曲子由F大调转到了适合扬琴演奏的G大调。而且把乐曲的原来的八拍子改成了四拍子。他还借鉴了古筝的演奏手法,首次将吟、揉、按音与弹轮、滑弹等技巧融为一体,使乐曲的韵味得到了更好的展示,这些特色技法逐步发展成了东北扬琴流派的代表性技巧3。经过不断地实践和艺术处理之后,扬琴曲《苏武牧羊》最初的赵殿学先生的版本诞生了。这里需要补充一下,我们现今看到的赵先生的版本并不是由赵先生本人记谱,而是在民间艺人的口传心授模式下,赵先生传谱,他的学生王沂甫先生整理从而流传下来。这个版本的诞生不但奠定了东北扬琴地方风格的基础,也为后人整理改编的不同版本提供了一个雏形,可以说,扬琴曲《苏武牧羊》其余版本的出现与赵殿学先生传谱的这个版本是有着不可分割的关系的。

——————

1.节选自《中国扬琴乐器法》,李玲玲著

2.节选自《东北扬琴曲<苏武牧羊>的传谱研究》,作家杂志2010NO.11

——————

(三)项祖华先生简介及扬琴曲《苏武牧羊》的创作

《苏武牧羊》作为扬琴独奏曲,除了前文所提的赵殿学先生的版本之外,还有很多其他的版本,比较优秀的有宿英先生版本、刘希圣先生版本以及项祖华先生版本等。其中项祖华先生版本是目前演奏与教学中最为常用的版本,也是项祖华先生的代表作之一。

项祖华先生作为当代扬琴大师,他无论在扬琴教学、演奏、理论研究以及乐曲创作等方面都取得了令人瞩目的成就。项祖华先生在长期的艺术实践中所创作的《国魂篇》《芳季篇》《风情篇》等诸多作品不仅风格上各具特色,而且作品中也蕴藏着丰富的艺术内涵,令人赞叹。

项祖华先生版的《苏武牧羊》就是《国魂篇》中的一首,该曲于1978年完成。这首乐曲取材于同名歌曲。其中吸取东北扬琴的演奏特点,大量运用了滑抹吟揉、轮颤点泛等多种技巧。项祖华先生的版本与前文提到的几个版本有很大的区别。前文提到的几个版本中,宿英先生、刘希圣先生都与赵殿学先生有师承关系,并且都是北方人,作品的风格较为相近。而项先生编曲的《苏武牧羊》无论从乐曲的结构、技法的运用及艺术的处理等方面都有不同之处。他把东北扬琴中的许多特色技法融入曲中。同时也运用了许多创新技法,以求更好的诠释作品。

——————

3.节选自《东北扬琴曲<苏武牧羊>的传谱研究》,作家杂志2010NO.113

——————

第二章曲目分析

第一节赵殿学先生版本的《苏武牧羊》曲目分析

(一)整体结构分析

赵殿学先生版本的《苏武牧羊》就曲式结构来说,这是一首变奏曲。全曲G大调,没有进行转调。作曲家使用同样的主题材料进行八次的变奏来完成这首乐曲。值得注意的是,就歌曲的《苏武牧羊》旋律来说,赵版的引子是旋律的第一句,而这一句只出现在引子里,之后的每一段都没出现这一句。也就是说这个版本的每一个段落的材料都是从旋律的第二句开始的。每个段落几乎都是十小节,只有第七段快板用了二十小节,而这二十小节也不过是把十小节的材料重复变奏了一遍变成二十小节。每个段落材料的骨架内容大体都是相同的,但是每一段的加花变奏都是不同的。这点充分体现了早年民间艺人改编曲目的特点——就如同二胡名曲《二泉映月》一样,乐曲每一段的的旋律线条大致相同,通过对这一条固定旋律的不断加花变奏来完成乐曲的各个段落。

(二)段落分析乐曲除引子外共分为八个部分:

首先,这首乐曲的引子很有特色。这首乐曲的引子并不是单独一段,而是整个乐曲的第一个乐句。这个乐句可以分为前后两个半句。赵先生把这首乐曲的第一个乐句用散板的方式演奏并加入了很多加花手法:把乐句的前半句拉长,虽然只有两个音,但每个音都进行了由单音到轮音的慢起渐快的变化,而且第一个音在加快到轮音以后最后由轮后颤作为结尾。给人幽静,绵长的感觉。后半句的前四个音都加入了特殊技法,前两个音用了轮后颤,第三个音压弦,第四个音用颤竹。这种接连使用特殊演奏技法的形式不但使乐曲的韵味得到了更大的提升,而且也充分表现了东北扬琴的特色。引子的结尾倒数第三个音与第二个音用了轮音后接滑颤的技法。这个技法难度很高,需要演奏者对滑颤有很好的掌控力才能完成。这个技法的演奏效果非常好,可以使乐曲的韵味得到提升,起到了引人入胜的艺术效果。就整个引子来说,虽然音符不多,也只有一个乐句,但赵先生用了很多扬琴的颤竹、滑颤、揉弦、轮后颤等特别演奏加花技法,这使得整个乐曲的古曲韵味更加浓厚,更能把人们引入故事的意境。见谱例1

谱例1,引子

第一段是主题的第一次出现,可以作为之后每个段落的范本材料a,共10小节。这一段是慢板。乐曲刚刚开始,还是铺垫阶段。赵先生的这一段加入了颤竹、滑颤、轮后颤、揉弦、压弦等加花技法,使整个乐曲的表现力得到了很大的提升,给人一种浓郁的古曲的韵味。这在当时可称为是前无古人的创新。这充分体现了赵先生精湛的演奏技艺和创造能力。

第二段实际上起到了一个承上启下的作用。它是第一段的延续。速度上以及技法上跟第一段相比并没有太大的差别。这一段的前四小节在技法上运用的相对比较多。加入了一些八度的双音。乐曲也更加紧凑。之后又慢慢的平缓下来。进入乐曲的第三段。

第三段是中板。跟前两段相比速度相对流动一些,音乐在低音区进行。虽没有采用更多地特色技法,却十分注重音乐和情绪的细微变化。音乐相对平稳进行,为下一段做了铺垫。

第四段继续发展。跟前面相比情绪更加热烈一些。乐曲的节奏型更加密集。重新加入了八度和滑颤等加花技法。音乐继续发展,变得更加紧张。有渐渐把乐曲推向高潮的倾向。

第五段继续将乐曲向高潮推进。这一段换了一种音乐织体,节奏型相对简单一些,大部分都是使用八分音符,乐曲的速度也相对比较快。其中使用了较少的滑颤以及压弦。尽管这一段的节奏相对比较稀松,但因为速度比较快,乐曲的情绪并没有缓下来,反而更加紧张,也为了后面的渐快做准备。

第六段是一个渐快的段落。也是把整个乐曲真正推向高潮的一段。这一段可以分为两个部分。第一部分是前七小节,这一部分的音乐织体与第五段很相似。但因为速度很快,这一部分将压弦技法彻底去掉了,只保留了5个滑颤。乐曲的速度越来越快,到了第八小节时乐曲进入这一段的下一部分。乐曲速度更加快速,织体也发生了改变,节奏型多为十六分音符。这一段把整个乐曲的速度加快,为乐曲进入快板高潮做好了准备。

第七段是快板段,也是整个曲子的高潮部分。经过前面六个段落的不断累积,速度不断加快,情绪变得更加紧张。音乐织体很密集,速度很快,节奏型几乎全部采用十六分音符。只有接下一段的最后两拍为了情绪的转折用了四个八分音符,其余全部使用的是十六分音符。这一段有别于其他的段落是因为该段一共有20小节,而其他的段落是10小节。这一段等于把之前一个段落的材料演奏了两遍。而这两遍的都采用的是同一种加花手法——坐音(就是右手弹奏旋律,左手弹奏固定音)。这两遍加花方式虽然是相同的,但是加花的方向是不一样的。第一遍的时候右手旋律是向低音声部走。第二遍的时候右手旋律向高音声部走。这里可以看出,赵先生这样写是有他的用意的。这一段的前半部分是全部的十六分音符。节奏很密集,情绪很饱满。当听众听到这一段的时候通常以为乐曲的最高点已经到来。可是赵先生并不满足于这样一个处理。他通过把旋律翻高八度的方式再来演奏一遍,把整个乐曲的情绪再一次推向了新的层次,这样一来整个乐曲的张力得到提升,加强了音乐的感染力和表现了,艺术性也更加完善。这也表现出赵先生扎实的改编功底以及非凡的艺术造诣。这两遍旋律的变奏并没有进行任何的技法上的加花,而是通过使用不同的十六分音符变奏加花方法来演奏。尽管没有使用任何技法上的变化,只用同样都变奏手法来演奏。但展现在我们面前的依然是两遍情绪完全不同的变奏。足见赵殿学先生将变奏加花技巧运用得炉花纯青,功力深厚令人叹为观止。这一段进行了大量的坐音加花变奏,使整个段落速度非常快,情绪非常饱满。整个乐曲达到了最顶峰。

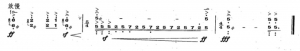

第八段,也是全曲的最后一段。是高潮过后一个比较平缓的段落。在这最后一段里,赵先生主要使用的是第五段的变奏手法。见谱例2,谱例3。节奏大多使用八分音符,使整个乐曲情绪趋于平缓。加花的手法和位置上几乎与第五段如出一辙。这样的设计非常巧妙,既不会过于拖沓与上一段难以衔接,又使乐曲的情绪由极其亢奋的状态中逐渐缓和下来,为结尾做好了准备。这里也可以看出赵先生的乐曲情绪的把握及编排上有很好的理解。这一段同样十小节,其中前八小节都与第五段差别不大,只有最后两小节赵先生做了变化。倒数第二小节赵先生进行了第一次减速。这一小节使用的是第一、二段的变奏手法,演奏技法的使用上也变得频繁,在这一小节的后三拍里加入了三个揉弦和一个颤竹的演奏技法。速度同样几乎是回到了乐曲开始的速度,整个乐曲的情绪继续缓和下来。接下来最后一小节,变成了一个散板,回到了作品开始时引子的状态。这一小节的前两拍速度继续放慢,特色演奏技法继续增加。在这两拍中用了两个揉弦、一个颤竹和一个滑颤,每一拍使用了两个特色演奏技法。这样的设计既增添了乐曲的古朴典雅的气质,又使得观众在视觉上多了一种享受。这一小节的后两拍使用的是这

首乐曲引子的的写法,由单音慢起渐快最终变成轮音。这样结尾简单朴实,很有古曲的韵味,在与第七段的狂风暴雨的对比下,使人有一种从高山上瞬间滑落最后归于平静的感觉。

谱例2,第八段

谱例3,第五段

(三)乐曲总结

从上述材料可以看出,赵版《苏武牧羊》采用的是传统民间加花变奏的手法。除引子外每一个段落都是使用同样的材料,乐曲每个段落都是通过对这一材料进行不同的加花变奏来完成的。而赵先生对于曲目结构编排上把握的非常好。整个乐曲速度由慢逐渐加快,情绪由平缓逐渐变紧张。当速度达到最快,情绪最饱满的时候突然落下乐曲结束。整个乐曲一气呵成,使观众听后并没有感到同一材料不停演奏的平淡,反而会跟着乐曲的情绪大起大落,深受感染。这也体现了民间艺人改编乐曲的特点,主题材料不需要很多,只需要对仅有的一段材料进行不同的改编演奏就可以达到非常好的艺术效果。

曲式结构如下:

引子:1-2小节,散板

第一段:3-12小节,使用材料a,慢板第二段:13-22小节,使用材料a1,

第三段:23-32小节,使用材料a2,中板第四段:33-42小节,使用材料a3

第五段:43-52小节,使用材料a4

第六段:53-62小节,使用材料a5,小快板第七段:63-82小节,使用材料a6,a7,快板第八段:83-92小节,使用材料a8,中板

第二节项祖华先生版的《苏武牧羊》曲目分析

(一)整体结构分析

项先生版的《苏武牧羊》全曲共112小节,除引子外共分三段。采用的是单三部曲式结构。调式布局为:G大调-C大调-G大调。整体结构安排是:引子——慢板——悲壮的中版——激烈的快板——结尾。这样的安排与赵先生的版本有异曲同工之妙。在乐曲情绪的把握上两个版本也有很多的相似之处。

(二)段落分析

首先,1-4小节是引子。引子是散板,这里使用的材料是乐曲主题的第一句并且采用了扩充变奏的手法,使这一乐句分成了两个分句。每一个分句的开头使用带八度倚音的轮音开始,结尾采用左手支手轮音演奏持续高音旋律音、右手演奏低音分解和弦由下至上直至演奏到左手的旋律音的音高的形式。这里的材料使用上与赵先生的版本如出一辙,但采用双声部演奏的设计相比赵先生的单声部演奏而言音乐显得更为厚重。使人既有一种置身一望无际的茫茫草原的空旷感觉,又带有一种只身一人在大漠仰天长啸却无依无靠的悲怆之感。

接下来进入第一部分5-38小节。这一段是慢板。可以分为主题——连接——主题,三个分段落。

第一个分段落是5-27小节,共23小节。这一段使用的是《苏武牧羊》的完整主题材料。这里有一个与赵先生版本不同的现象。除去第一乐句的5、6、7三个小节后,从第二乐句的8小节开始至27小节主题材料结束共有二十个小节,而前文赵先生的版本里每一段使用的都是十个小节,两者同样都是4/4拍。所以这里项先生用了一个扩充的写法。这里项先生把速度放慢了一倍,这样一来乐曲情绪更加平缓,而且可以更加从容的进行很多技法上的演奏。在这一部分里,项先生不但大量保留了赵先生版《苏武牧羊》里面东北扬琴的压揉、颤竹等技巧。而且还加入了泛音和滑音指套的技巧,使乐曲的韵味更加浓郁。这里还有一点值得注意,前文说过,赵先生除引子外每一段使用的主题材料都是从第二句开始的,而项先生的这一段是把第一句也加上。这样的设计也让人有一种引子过后重头开始的感觉,段落感非常分明。而且这样一来,使人更容易静下心来倾听古曲的苍凉。

第二个分段落是28-31小节,共四小节。这四小节是连接部,使用的是主题材料的前半部分。这四小节的使用与有两点赵先生的版本非常相似。第一,它也是从主题的第二乐句开始。第二,它的结构很密集,用这四小节的材料与上一个分段落做比较的话,这里运用了缩减的手法,用这短短的四小节完成了上一分段落中8-15小节这八个小节的材料。这样的的写法使得曲目更加流动起来。

第三个分段落是32-38小节。这一分段落项先生很巧妙的运用了一种比较少见的演奏方式,左手持续演奏高音的相对固定的音型,右手演奏低音旋律,两手的跨度在两到三个八度之间。左手的高音固定音型很轻巧的漂在上面,给人一种清新脱俗的感觉。右手的低音在下面很厚重的演奏主题旋律,继续保留古曲的意境。这样的演奏方式既展示了扬琴的音域,又使两个手的演奏都能很清晰的表达出来。在材料的运用上这部分依旧使用的是主题材料的前半段,而且这里使用了主题第一乐句。在结构密度上也与第二分段相似也就是与第一分段作对比的话这里同样使用了缩减的写法。这里对第一乐句的缩减值得注意,项先生的第一分段中,第一乐句使用了三个小节,而在第三分段中并没有像其他段落那样完全缩减,而是保留了第一小节两个长音的时值,将这一乐句缩减成两小节。这样的写法可以突出段落的层次感,使听众有耳目一新的感觉。这一分段的最后一小节由左手高音的固定音型发展而来,使这首乐曲主题音乐虽然结束但整体继续向下发展。这一小节稍自由,速度上渐慢但情绪上越发的饱满,为下一段的出现起到了非常好的承上启下的作用。

第二部分是悲壮的中板,由39-62小节组成,共二十四小节。这一段我们仔细观察后会发现,项先生使用的新的材料b实际上在《苏武牧羊》原材料a基础上引申创作的。见谱例4、谱例5。这一段大致结构可分为一段新材料b、加一个连接、再加一个新材料b的变形、最后接一个尾声。

谱例4,材料b

谱例5,材料a

从39-45小节为新材料的第一次出现,共七小节。这一部分速度虽然不快,但却极其的沉稳有力。尤其是开始时39和40两个小节,项先生使用了带八度装饰音的轮音接闷竹的写法,见谱例4。闷竹这一技法在扬琴演奏中并不多见,而项先生在这里使用得恰到好处,使人听后有一种大漠上闷雷般的战鼓声的感觉,加上号角声一般的轮音给人以鼓号齐鸣的感觉,使听众有身临其境之感仿佛瞬间置身大漠一般。悲壮的旋律演奏到43小节的时候突然一转,速度变缓,连续两次的八分空拍接八分颤音再接四分的揉弦,打破了原来的律动,再以连续的泛音做结尾。给人一种如泣如诉欲言又止的的感觉,仿佛有无尽的故事要述说却欲语泪沾巾。

接下来45-49小节是一个连接的段落,材料是由下至上一点点级进发展而来。这样的写法使乐曲情绪由火苗瞬间形成燎原之势,并且随着乐曲发展逐渐由原来的G调逐渐转成下一部分的C调,这样形成了一个属调转到主调的形式,使音乐听起来更加稳固、坚定有力。

接下来50-60小节是又一段新材料b主题的变奏。这一部分的材料换成C调来演奏,速度也比之前略有提高。这部分采用左手演奏高音旋律,右手演奏固定低音伴奏音型的形式。这里右手的低音伴奏采用后十六加四个十六分的节奏,律动感极强,使乐曲更加坚定有力。演奏至58小节,乐曲采用前文说过的43-45小节素材,只是移至C调演奏,同样具有如泣如诉欲言又止的作用。

61和62小节是第二大段的结尾句,这两小节速度突然慢下来,使音乐静下来,积蓄力量,为下一轮爆发做准备。这里有一个细节,这两小节虽然是C调记谱,但如果移到G调记谱的话,这两小节就是《苏武牧羊》主题音乐的第一乐句。所以,第二大段落的结尾其实恰恰是下一大段的开始,这里可以看出项先生匠心独运,巧妙无比。

乐曲的第三段是63-112小节,重新转回G调也回归主题材料。这一段看似是由一个慢起渐快用来连接起速的第63小节开始,接着和赵先生版本的结构相似,由第二小节进入《苏武牧羊》主题音乐的第二句。而实际上这第一个用于连接的小节还有另一重用意。将第二大段落结尾的61、62小节与第三大段落第一小节63小节结合之后,我们会发现这三个小节正是《苏武牧羊》主题材料的第一乐句。所以这一段的材料看似是使用赵先生的结构,从第二乐句开始,而实际上项先生通过另一种形式将第一乐句也加了进来。整个第三段可以分为两个分段落加一个结尾句。

第一分段为63-83小节,共二十一小节。这一分段除了第一小节如前文所说既是连接的作用又是第一乐句的尾部之外,余下二十小节的材料都是《苏武牧羊》从第二乐句开始的主题材料。这一部分的材料运用与整个曲目第一段慢板段的主题材料相同。这里项先生的结构安排与赵先生不谋而合,两人都是在接近结尾的段落进行加速使乐曲变得越发激昂。

第二分段落为84-109小节。这一段的结构秉承了赵先生版本第八段的思路,在快板中继续加快,使气氛更加热烈。项先生这里在赵先生的基础上多了一点创新。在四小节连续的十六分音符以后,第五小节也就是全曲的88和89小节,项先生把这两小节的后两拍改成了两个切分音。这一变化与赵先生版本相比显得更加有灵性。赵先生的版本好像一条大河,源源不断的水流越流越大一发不可收,最后汇入大海,中间没有任何停顿。而项先生这样的改变就好像爬山时在山腰上加了一个平台作为缓冲,经过短暂的休息后可以有更好的体力攀登更高的山峰。经过了平台的调整乐曲继续变成连续快速的十六分音符演奏。直到第96小节,项先生再一次做了改动,这一次是把十六分音符变成了双手演奏八度的八分音符,并且在第一拍加了一个附点,速度也稍慢。这一变化不仅仅有前面所说的一个平台的作用,速度上稍慢的变化也使得乐曲有一种类似拉弓射箭的一个蓄力的过程。经过了96小节这一蓄力过程之后,97、98两小节立刻回原速演奏连续的十六分音符。这三小节一快一慢的变化使得乐曲给人一种蓄力之后再次冲刺的感觉。使得乐曲气氛达到了一个新的高度。而紧接着的99-101小节使用完全相同的手法,使乐曲在99小节上力量蓄到了最高的顶点。而后紧接着的连续十六分音符就好像山洪爆发般所向披靡直冲向乐曲的尾声。乐曲107小节开始是乐曲的尾声部分,材料使用的是乐曲主题材料的第一句。两小节的十六分音符之后,在109小节乐曲再次变慢,进行最后一次蓄力过程。

从110小节开始进入乐曲的结尾句,这一小节时保持了整一小节的拉满弓状态,为下一小节准备。111-112两个小节从sfp开始渐强到fff,这两小节的感觉就仿佛是借着110节拉满弓的力道把弓箭以雷霆万钧的力量射出去,整个乐曲结束,见谱例6。项先生结尾句的材料运用也很有想法,把这一句表面上看和之前的材料都没什么关系,不过如果把这一句音高不变转换成D调记谱的话我们会发现这一句句并不是凭空再次出现一个新材料,其实就是主题材料a的第二句而已。这里可见项先生对于调式转换上颇费心思,最后一段由G调开始,在结束句中离调离到D调。五度向上的近关系转调使乐曲的结尾更加激昂,充分表现了苏武英雄的光辉形象。

谱例6,结尾句

(三)乐曲总结

从上述材料可以看出,项先生的版本运用了很多专业的作曲的技法以及比较新的创作思路在里面。在整体结构把握上不是单一材料的变奏曲,而是运用了三部式的结构,中间还会有变化的插部出现。在创作中不仅运用了加花变奏的手法,而且还进行了必要的扩展,加入了多声部的织体结构,使音响更为丰满,增强了音乐情绪的变化。

项先生版《苏武牧羊》曲式结构如下。引子:1-4小节,散板

第一部分:5-38小节,慢板,分为三个分段第一分段A,5-27小节,使用材料a

第二分段,连接部,28-31小节,使用材料a1

第三分段A1,32-38小节,使用材料a2第二部分:39-62小节,悲壮地中板

第一分段B,39-45小节,使用材料b连接部,45-49小节

第二分段B1,50-60小节,使用材料b1,转C调结尾句,61-62小节,使用材料a3

第三部分:63-112小节,快板,慢起渐快

第一分段A2,63-83小节,使用材料a4第二分段A3,84-109小节,使用材料a5结尾句,110-112小节。材料a6

第三章两个版本之间的比较

(一)曲式结构及调性布局

赵先生的版本是相对传统的变奏曲式,是通过对同一旋律进行多次变奏来完成全曲的。项先生的版本则采用的是带变奏性质的三部结构。赵先生的版本全曲是G大调,没有进行调式变化。相比而言,项先生的版本在调式转换上颇费心思,采用了宫徵调式的交替变化,形成了鲜明对比。

(二)音乐素材的运用

赵先生的版本除引子是材料的第一句以外,其余段落都是使用由第二句开始的完整主题材料进行不断地变奏,一气呵成。而项先生的版本则是只有第一段慢板段使用过一次完整的主题材料,其他段落则运用主题音调的重复、变奏和衍生。通过力度、速度、音区和创新技法的运用,使乐曲富有层次,结构完整。

(三)演奏技法的运用

赵先生的版本特色演奏技法的使用很频繁,使用了大量的滑颤,压揉等技法,有很好的炫技效果,也为东北扬琴流派在演奏技法的标志性方面打下了基础。而项先生的版本对于特色演奏技法上做了很大的调整也做了一定的保留,还加入了滑抹音创新演奏技法,有一定的去芜存菁的作用。在这两个版本中,都是在第一段里较为集中的使用演奏技法,所以以两个版本的第一主题段落为例,见谱例7、谱例8。

谱例7,赵殿学先生版《苏武牧羊》第一段

由谱例7可以看出,赵先生在这一段中使用了较多的颤竹、滑颤、轮后颤以及压揉等演奏技法,这些技法的运用也恰到好处,使音乐听起来如泣如诉,作品的音乐表现力更加突出。

谱例8,项祖华先生版《苏武牧羊》第一段

由谱例8可以看出,项先生在这第一段中,虽没有使用滑颤和轮后颤的技法,却加入了泛音、滑抹音以及揉弦的演奏技巧。这样的处理极大地丰富了扬琴的音色,给人以全新的感受。

(四)两个版本的音乐处理及艺术特色

笔者认为一个作品的成功与否关键在于作品是否具有较强的艺术感染力。赵先生版本的整体从曲式结构到调性布局都是一气呵成的,从慢板开始逐渐加快,到顶峰以后突然落下,最后以慢收尾,中间也没有进行调性的变化,材料也是单一主题进行多次的变奏,没有进行过多的变化。这样的一个曲子从表面上看好像会很简单,但这首曲子的实际演奏效果却非常好,听起来就像一条怒吼的大河,汹涌咆哮一直奔流到大海,给人一种就“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”的苍凉古朴的感觉,对苏武的英雄形象也是刻画的入木三分。笔者曾有幸随导师李玲玲教授赴赵殿学先生的家乡辽宁盖县进行实地采风,在当地与赵殿学先生的关门弟子申先生有过交流,申先生也对赵殿学先生的这首《苏武牧羊》推崇备至,认为在赵先生改编创作的众多曲目中,这一首作品在当年的演出效果非常良好,听众们的反响也非常热烈,是赵先生的代表作,也是东北扬琴流派的代表作之一。

这首作品之所以会有这么好的演奏效果恰恰就是因为这样相对简单的布局,有一种重剑无锋,大巧不工的意味。项先生的版本则是在吸取了东北扬琴演奏特点的基础上,运用许多滑抹吟揉、轮颤点泛等多种技巧加之新的创作手法完成的优秀扬琴作品。如果说赵先生的《苏武牧羊》感觉像看一条奔流不息的长河,项先生的版本则更像攀登一座高山,有一波三折之感。乐曲中间夹杂着很多很细腻的地方,都在不经意的显示着项先生极高的专业素养和极深的文化内涵。而项先生改编的这个版本也是目前在演奏与教学中使用最多的版本,使得《苏武牧羊》这首扬琴独奏曲的流传度更为广泛。两位前辈用同一主题材料创作出了不同艺术特色的扬琴作品,在两位艺术家的手中为我们绽放出了不一样的艺术之花,却一样绚丽夺目。

结语

通过上述的分析比较我们可以看出,一个作品的成功与否除了取决于作品本身蕴含多少学术价值之外,更多的取决于整个乐曲的艺术感染力。换句话说,演奏的作品观众喜欢,流传性广才是作品和作曲家成功的标志。本文所论述的两个版本都是扬琴音乐中具有代表性的优秀作品。民族器乐的作品无论是民间艺人的改编还是专业性的创作都有其优越之处。笔者认为,民族器乐作品的创作主要来源于三个方面:第一方面是民间流传下来的作品;第二方面是来自于演奏家们改编创作作品;第三方面是专业的作曲家们创作的作品。目前我们更多的接触到的是来自于演奏家和作曲家的作品,而这些作品的专业性以及作品本身所蕴含的学术价值也使得大量的优秀的专业作曲家的作品问世,其中不乏非常优秀的新作品得到很好的流传。但笔者经过长时间的演奏学习中也发现一些问题。首先,笔者注意到目前有一些新作品的流传性不是很高,观众听一遍后并没有能够记住这首作品或者产生共鸣,有些作品甚至演出一遍后便无人问津,出现了一些曲高和寡的情况。究其原因笔者认为一些现代的新作品在创作时更多关注的是作曲中炫技的部分以及作曲技法的运用,而忽略乐曲本身的旋律性和艺术性。反观本文分析的两首作品,其旋律性都很强,作曲技法以及演奏技法的运用也都恰到好处,一切技法的使用都是为音乐本身服务,这样写出的作品无论从演出效果还是流传性都会大大的提升。其次,就发展而言,民族器乐作品的发展的过程也是取其精华去其糟粕的过程,但在我们所遗弃的“糟粕”中或多或少都会有些沧海遗珠被我们不经意的遗弃掉,很是可惜。相比其它民族乐器而言,扬琴传统音乐的基础不够丰满,因此,对于为数不多的扬琴优秀传统风格的作品应更加珍视,对他们进行认真的分析和学习。就如本文中赵殿学先生版的《苏武牧羊》,这是一首不可多得的优秀作品,但目前演奏甚至知晓这首作品的人越来越少。在越来越注重技术与速度的现在,许多优秀的传统作品被无意间埋没了。2014年,笔者的导师李玲玲教授组织举办了一场“扬琴传统作品音乐会”,在这场音乐会中笔者演奏了赵殿学先生版的《苏武牧羊》。笔者认为这样的活动对传统曲目的保护与挖掘有着非常好的作用,同时也希望通过本文的论述来让大家更多地关注优秀的传统风格音乐,尽可能的去挖掘保护,不要让好的传统作品因无人继承而成为绝响。最后,作为一个民族音乐的学生和传承者,笔者认为在学习新的作品的同时,也要对以前的传统作品多进行一些研究和学习。对于传统文化,我们要在继承的基础上进行发展,不能盲目一味的只求发展。在我们快速向前发展的同时,也不能丢失我们优秀的传统。若能做到返璞归真,在继承的基础上求发展的话,那么今后扬琴艺术才能更扎实、更稳健的向前发展,并为民族音乐的发展添砖加瓦。

参考文献

1、《东北扬琴曲<苏武牧羊>的传谱研究》,尹蕾,作家杂志2010NO.11

2、《扬琴独奏曲<苏武牧羊>音乐分析》,杨青

3、扬琴名曲《苏武牧羊》的欣赏与学习,李红梅,安徽师范大学音乐学院

4、《扬琴八大技法教程及乐曲》,王沂甫著,王丽懿、王成懿整理,人民教育出版社,1999年10月第一版。

5、《项祖华扬琴作品集》,项祖华著,上海音乐出版社,2000年10月第一版

6、《中国扬琴乐器法》李玲玲著