【摘要】我国有五十五个少数民族,具有各自民族风格的创作题材资源十分丰富。《竹林涌翠》是项祖华先生于1987年在云南创作的一部具有云南少数民族风情的作品。文章从《竹林涌翠》各部分的旋律、节奏及演奏技法入手,分析乐曲是如何通过这些富有特色的旋律、节奏、演奏技法来表现其中的少数民族音乐风格的。

【关键词】扬琴;竹林涌翠;少数民族音乐风格

一、《竹林涌翠》的音乐表现

《竹林涌翠》这首作品可以说是一幅风俗性、色彩性的云南少数民族风情音画。它是采用云南少数民族的音调和西方回旋曲式的结构相结合来进行创作的,旋律非常优美,节奏非常欢快。

(一)引子

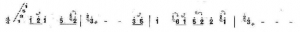

引子部分我们可以想象成是一缕阳光穿过幽深的竹林,空气非常清新,环境十分优雅,不时还有鸟鸣和回声。引子使用了颤音、双手拨弦、泛音、琶音等多种演奏技法来表现这幅画面。乐曲首句使用了由慢渐快的低音颤音,经过一串快速琶音上升到高声部细密的轮音,塑造出清晨唯美的竹林的景象。其后的拨弦与泛音仿佛是清晨几只小鸟在静谧的竹林中轻鸣并产生悠扬的回声。

(二)慢板

慢板部分最大的特色就是滑抹音新技法的使用。众所周知,扬琴是一种“直嗓子”的乐器,而滑抹音是通过特制的金属指套在弦上进行滑动,通过改变琴弦的有效振动长度,改变振动频率,来达到美化击弦余音的一种特殊演奏技法。其作用是在音乐表现需要时,通过滑音指套让击弦声音发生转折,大大丰富了音色的表现力,使余音产生曲线的变化美,更富有东方音乐的婉转神韵。滑抹音分为上滑抹、下滑抹、回滑抹和揉滑抹,本部分主要运用了前三种。滑抹音的运用使本段本来单调、颗粒性很强的单音旋律变得婉转、悠扬,音响效果上听起来很像云南的少数民族乐器——葫芦丝。葫芦丝是云南的少数民族的特色乐器之一,主要流传于滇西的傣族地区,音色轻柔细腻、圆润质朴,与扬琴的音色有很大的区别。慢速的节奏,婉转的滑抹音伴着轻柔的轮音,仿佛是傣族少女随着音乐跳着优美的舞蹈。

(三)明快

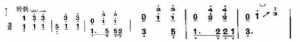

本部分充满了少数民族热情洋溢的舞蹈音乐元素,将彝族腊倮支的“打歌”与楚雄彝族自治州白彝支系的舞蹈歌巧妙结合来表现云南的民族风情。上例运用了后十六与切分节奏,使音乐明快活泼、充满跳跃性,就像是一群彝族青年在竹林间载歌载舞。

(四)轻快

这部分的特色在于8/3拍的舞曲节奏和抓弦(用大拇指和食指指肚抓弦)、滑拨(用大拇指向上或向下拨动若干度琴弦)的演奏技巧。上例用抓弦与左手低音相结合,主旋律也相应地转移到右手的低声部上,配以左手的三度抓弦,强弱对比鲜明,使旋律表现得像人们踏着轻快的舞步,渲染出欢歌笑语的气氛。

(五)华彩

华彩段运用了大量的快速半音阶上下行,其实是将音乐顺利导入后面的快板。演奏时,要求上下行强弱对比要鲜明,注意乐句间的气口。本段也是将音乐的情绪平稳地过渡到后段另一种色彩的音调的准备。

(六)欢快的

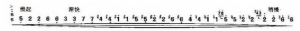

本部分的音乐运用了击板技法(用琴竹敲击琴盖),使音乐充满了动感,富有新奇的少数民族音乐风格。在本部分击板的技法自始至终都伴随着后十六与平八的节奏型出现,节奏很简单,但OOO OO|OO XX|的节奏型恰似舞蹈音乐夹着人们欢快的拍手、踢踏或敲击。

(七)广板

广板部分主要是八度双轮音和右手快速琶音的结合,力图表现出少数民族的人们最壮阔的、最热烈的歌舞场面。

二、少数民族音乐风格对于扬琴艺术的影响

我国少数民族众多,各种节奏、音调、表现手法数不胜数,因此运用这些民族各自的特点创作出的扬琴作品也都各具风情。除了《竹林涌翠》所表现的彝族、傣族、哈尼族等云南少数民族的风情,还有表现满族风情的《金翎思·满乡随想》;表现维吾尔族风情的《欢乐的新疆》、《天山诗画》;表现藏族风情的《拉萨行》:表现土家族风情的《土家摆手舞曲》;表现布依族风情的《凤凰于飞》等等作品。这些以少数民族为题材的优秀作品的不断涌现,弘扬了我国的少数民族文化,也告诉我们扬琴艺术只有根植于中国的民族文化资源的沃土中,不断汲取绚丽多彩的民族文化的营养,再融汇中国现代艺术精华和西方创作技法精华,才能使中国音乐人创作出更多充满生命力的扬琴作品,才能使扬琴演奏者演奏出更加扣人心弦的天籁之音。

参考文献

[1]李瑶.扬琴曲《竹林涌翠》演奏体会[J].艺海,2008,(6)

[2]周璇.浅析《竹林涌翠的演奏技法[J].音乐大观,2013,(12)