20世纪,是民乐人在激荡的时代洪流中奋起文化自救、上下求索的峥嵘岁月,亦是民族音乐人才以炽热情怀与深远视野,发展民族音乐事业的黄金时期。而今回望历史,礼敬先贤智慧,重温前辈于艰难中开辟道路的精神原点,正是当今民乐人夯实立足之本、固本培元的必由之路。

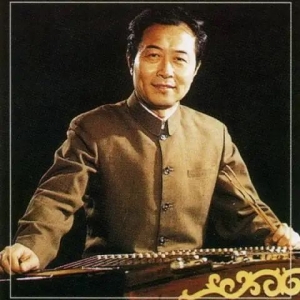

2025年6月10日至14日,由中国音乐学院主办、中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会协办的“项祖华扬琴艺术周”暨中国器乐人才培养范式研究与展示活动,在中国音乐学院盛大启幕。作为我国扬琴艺术当之无愧的开拓者,项祖华先生的艺术成就,已然凝铸成一部活态传承的艺术史诗,更化作一座贯通传统与当代、连接中国与世界的宏伟桥梁。本次盛会围绕项祖华先生在创作、演奏、教学、研究、乐改等领域的卓越贡献,精心策划了音乐会、学术研讨会和学术讲座的多维联动,展开深度的文本触摸、情思追续与学术探讨。这不仅是对这位毕生奉献扬琴艺术的前辈艺术家的深情致敬,更是当代扬琴人以琴竹为笔,对中华文化传承发展、中国器乐人才培养等时代命题所发出的铮铮回响与有力应答。

一、从“个人本位”迈向“范式立格”

项祖华先生生于江南,善于丝竹,其演奏艺术造诣精深,地域风格与个人特色相得益彰。然而,一门艺术要真正形成现代意义上的学科化,这宏大工程远非仅依靠个体艺术家的卓越成就便能完成。中国音乐学院李玲玲教授在题为《项祖华扬琴艺术的贡献与启示》的发言中,深情勾勒出项先生与扬琴艺术的开篇画卷,为本次活动奠定了深厚的人文基调。基于多年乐团工作的深刻体悟,项祖华先生深知扬琴艺术欲实现长远发展,亟需建立系统化与典范性并重的学科体系,构建稳定培养高质量演奏人才的人才梯队网络。为此,青年项祖华毅然离开故土,投身于初建的中国音乐学院,以“英姿飒爽”之姿,为扬琴艺术的现当代发展开拓疆土。

而表演学科体系建设的关键,绝非是追求演奏技艺的炫目高超,培养仅仅娴熟的“技工”,而在于启迪学子对“演奏思维”的深度钻研——这涵盖对音乐作品的分析理解、艺术处理的逻辑构建、情感表达的理性控制以及舞台呈现的整体构思等。作为新中国第一代扬琴艺术家,项祖华教授在扬琴发展之路上的“上下求索”,正是这一思维培养的生动实践:他以独树一帜的“项氏琴诀”精研学子演奏技艺,并以躬耕不辍的曲目创作,持续拓宽扬琴的演奏语汇与技法疆域,有力反哺教学体系,促其日臻完善,形成项氏治学立派的琴论体系。而这一“求索”过程本身,便是引导学子在“科学性”“艺术性”“创造性”三位一体的深度互动中,实现对“演奏思维”的不断锻造与升华。正如中央民族大学许学东教授在《技术、艺术与审美——当代扬琴艺术的三重境界》中所深刻阐述:唯有在演奏思维与审美理念的深度交融下,方能催生感人动心的乐音之美。这恰恰印证了项祖华先生将“演奏思维”置于人才培养核心的前瞻性与科学性。

作为当代扬琴专业学科建设的先行者,项祖华先生不仅以其深刻的艺术思想照耀前路,更以“桃李满天下”的丰硕成果印证了其体系的生命力。纵观其弟子群体,人才辈出,构成了当代中国扬琴艺术的中坚力量。中央音乐学院黄河教授作为亲传弟子之一,在题为《感怀师恩——论中国扬琴艺术的传承与创新》的发言中,以与恩师的9个故事为引,生动阐述了项氏教学体系的精髓,言至动情之处,黄河教授情难自已,声音几度哽咽,热泪潸然滑落:是追忆,是感恩,更是对恩师人品、德品、艺品垂范的深切感怀。项祖华先生以“海纳百川”的博大胸怀包容、滋养着每一位学子,而本次活动的3场研讨会,则宛若一场候鸟归巢,汇聚了项先生众多亲传、再传弟子以及业界人士。正是在这份以项祖华先生为精神坐标和情感原点的强大联结下,一个动人的场景悄然发生:那些原本可能因时空阻隔而交集甚少、甚至素未谋面的同门师友,却仿佛被无形的血脉相连,无需过多言语,彼此之间已然形成心灵的同频,情感的共振。

《英姿飒爽》《上下求索》《海纳百川》—— 本次活动3场音乐会的标题不仅精准对应项祖华先生人生与艺术的不同阶段,更生动诠释了在这位领航员的指引下,扬琴艺术在当代所展现的多元风貌。斯人虽逝,但其思想的印记依然清晰可辨,在今日中国扬琴专业人才梯队的蓬勃建设中,在新生代扬琴人的艺术追求里,项祖华先生的“范式”之影无处不在,其“立格”之功历久弥新。

二、从“以文化器”到“再面世界”

扬琴,作为一件舶来乐器,在中国文化的深厚土壤中历经400年涵养,悄然完成了从“洋”到“扬”的蜕变——这一字之变,深刻昭示着其文化底色的根本性转换。进入现当代,项祖华先生以整理、创作、改编的102首古今中外作品、系统性的学术挖掘、地域音乐遗产的整理、学科体系建设、乐改等方面,将中国扬琴艺术重新推向世界舞台。正如项祖华先生在《扬琴艺术的百年回眸与展望》一文开头所言:“中国乐器中,唯独扬琴是兼有广泛世界性和鲜明民族性的击弦乐器。”[1]他所提出的“世界三大扬琴体系”宏大命题,不仅是对世界扬琴艺术版图的学术性建构,更是对中国扬琴独特文化身份与世界地位的文化自觉。本次“项祖华扬琴艺术周”精心策划的三场音乐会,其内在逻辑深刻呼应了这一历史轨迹:扬琴艺术自世界而来,亦应再次自信地走向世界。而多元化的精彩呈现,则构成了音乐会的核心特质与立体注脚,主要体现在三个方面:

其一,经典的深度重译与时代焕新。音乐会并非简单复刻项祖华先生的经典之作,而是进行了深度的经典重译。《弹词三六》《重读雷锋日记》《昭君和番》《海峡音诗》《苏武牧羊》《英姿飒爽采油工》等等时代经典的文化印记,在扬琴中、青代演奏家们以当代审美风尚、精湛的技艺和对传统的深刻理解中,让它们在听众心中焕发出历久弥新的艺术魅力,这是对项氏艺术遗产最富生命力的致敬,也是对他艺术文化精神的传承与延续。尽管因音乐会篇幅所限,仅能展现项先生创编作品的历史一页,但回望与缅怀过去的同时,新作首演、时代更迭的新兴气象,也让这些许遗憾消弭于传承发展的壮阔图景之中。

其二,薪火相传的代际交响。 音乐会的舞台汇聚了扬琴领域老、中、青、幼数代艺术家与习乐者同台献艺,生动具象地展现了扬琴艺术的蓬勃生命力。而其核心的“底层能量”,源于扬琴人站在巨人肩膀上的深情回望与坚定前行,源于中坚力量对新生代毫无保留的托举与帮扶。这种传承精神在首演作品《童心燃梦》中得到了最富诗意的表达:该作品编配者陈侠琪,师从李玲玲教授,他以项祖华先生“少儿篇”两首充满童趣的独奏曲为坚实根基,巧妙嫁接融入近期现象级动画电影《哪吒之魔童降世》的主题乐段,让少年琴童的登台亮相更显童趣。而过去与当下在此刻交融,经典童真与时代脉搏同频共振,这既是对项先生少儿音乐教育理念的延续,更是扬琴艺术代代相传,拥抱年轻一代的鲜活宣言。

其三,跨越时空与文化的多元对话。系列音乐会视野突破了单一乐器或固定组合的藩篱,构建了一个跨越古今、连接中外的多元声音场域。中国古老击弦乐器“筑”的遗韵、少数民族乐器“锵”的独特风情以及当代改良扬琴在舞台上进行着历史的古老对话,而在首演作品《多彩的旋律》中,来自伊朗地Santur、白俄罗斯Cimbale、英国Dulcimer、德国Hackbrett、匈牙利Cimbalom以及中国扬琴齐聚一堂,前所未有地呈现了“世界扬琴家族”的盛会。不同文化的音律体系在此交汇碰撞,让曲目在音质音色之间相互关照与磨合过程中,拓展了单一舞台的时空疆域。这不仅是一场听觉的盛宴,更是一次蕴含着“美美与共,天下大同”愿景、跨越文化边界的声音探索与实验,深刻印证了扬琴作为“兼有广泛世界性和鲜明民族性”乐器的本质,以及项祖华先生面向世界的艺术理想。上述多维度的展现,既是“旧瓶装新酒”的创新活力迸发,更是建立在项祖华先生所奠定的坚实学科人才梯队与全方位综合素质内核之上的必然成果。

结语

作为本次活动最后一场讲座,田青先生在题为《中国人的音乐》的发言中以振聋发聩的箴言:“中国人的文化自信,应该从本民族的文化出发”,提示我们从何而来,又该因何而向。此次盛会,不仅是对项祖华先生的深情追忆,更是为当代扬琴艺术乃至整个民族器乐领域,擘画了一条薪火相传的人才培养之路。活动虽已圆满落幕,然前辈艺术家所树立的崇高典范,其光芒必将长久照耀,新一代扬琴人已整装列阵,心怀对本民族文化基因的深刻自信与无比自豪,肩负起时代使命,将中国扬琴艺术自信从容地推向世界舞台。而项祖华先生的悠悠琴韵,也必将在代代相承中,福泽后世,流芳永续。[1]项祖华:《扬琴艺术的世纪回眸与展望》,《人民音乐》,2001年版,第23页。