内容摘要:作为中西音乐交流早期物质见证的扬琴,于1582年由利玛窦经海上丝绸之路引入中国澳门。经过数十年的本土化转变后,当时扬琴已经发展为中国传统音乐文化中不可或缺的一部分。随后,扬琴以“中国乐器”的身份“二度”东传至朝鲜半岛和日本等地,成为东亚地区唯一的传统金属击弦乐器。扬琴的顺利传入,彰显了古代中国的开放性和包容性特点。中国化扬琴在汉字文化圈的“二度”传播,则进一步展现了中国文化在东亚地区的影响力和主导地位,也是历史上中国国家形象成功塑造的范例之一。

关键词:扬琴文化;朝鲜半岛;琉球国;汉字文化圈;传播路径;文明互鉴

作者简介:郝永光(1990年生),男,博士,中国音乐学院讲师,中国音乐研究基地专职研究员(北京 100875)。

项目来源:2021年度国家社科基金艺术学重点项目“声音生态与当代社会音乐文化建设”阶段性成果,项目批准号:21AD006;2025年中国音乐学院项目“朝鲜半岛扬琴史研究”阶段性成果,项目批准号:YYC2518

刊载于《音乐艺术》2025年第1期,第29-39页。

在东亚地区[1],扬琴兼具全球性(globalization)与在地性(localization)[2]特点,属于中国扬琴体系。东亚地区的扬琴虽源自西洋,但被东亚各地固有音乐文化同化后,目前已被各国归类为传统乐器。在东亚传统乐器的谱系中,扬琴以其金属弦材质和击弦演奏方式,成为汉字文化圈传统音乐文化中独特的金属击弦乐器[3]。扬琴在亚洲、欧洲、美洲、澳大利亚、非洲等多个大陆的广泛使用,呈现它作为世界性乐器的基本特点。项祖华(1934—2017)按照扬琴的形制特征、传播演变、演奏技巧和表演风格等特点,将其分为欧洲扬琴体系、西亚·南亚扬琴体系和中国扬琴体系[4];世界扬琴的三大体系展现了扬琴的三大派,且其形成也经历箱体齐特类乐器(Box Zither)的数次历史性传播和在地化演变。

扬琴传入东亚的历程是历史上中西文明互鉴、文化交融的缩影。目前学界关于扬琴传入东亚的相关研究中,中国方面:徐平心(1992)认为扬琴传入中国的时期尚不能确定;吴琼(2016)虽然笼统地谈到明代,但也不具体;唯有项祖华(1981)详细至1601年;周菁葆(2010)提出扬琴分别通过海上丝绸之路和陆上丝绸之路传入中国的观点得到学界普遍认可。朝鲜半岛方面,安善姬(안선희,2009)根据《宣庙朝诸宰庆寿宴图》推测扬琴在1605年就已传入朝鲜半岛,但据李相周(이상주,2015)的研究显示,1605年《宣庙朝诸宰庆寿宴图》的原画在丙子胡乱时期已经消失,目前传世5种临摹本[5],故安善姬的研究观点有待进一步商榷;宋芝媛(송지원,1999)、宋惠真(송혜진,2002)和赵裕会(조유회,2005)分别研究了扬琴在朝鲜半岛的受容过程,但关于扬琴传入朝鲜半岛的确切时间仍无定论。而日本(琉球国)关于扬琴传入的专门研究较少。基于上述研究,有必要重新审视和对比,作为文明交流载体的扬琴在公元16世纪至18世纪的三个关键传播阶段、在不同地区音乐文化中所展示的传播特点和融合现象。

一、扬琴在西方的生成

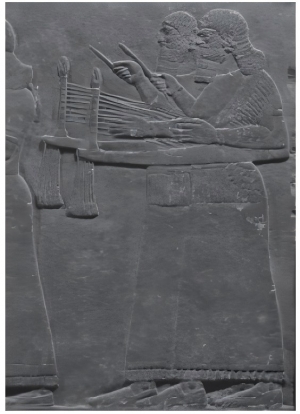

扬琴在西方的历史渊源与其传播过程同样值得关注。目前发现最早的箱体齐特类乐器的考古资料为大英博物馆7号馆展出的尼姆鲁德(Nimrud)西北宫B房间20号面板(下端)的乐器图像(1849,1222.18,见图1)。该图描绘了在庆祝场合中,乐师用两个琴槌(sticks)击奏类似竖琴模样的乐器,其制作年代为公元前875年—公元前860年,属于新亚述(Neo-Assyrian,公元前911年—公元前612年)时期的作品。此乐器图像与《新格罗夫音乐与音乐家辞典》[6]中关于桑图尔(Santur)原型的记载相互佐证,故推测箱体齐特类乐器起源于西亚·南亚扬琴体系。

图1 新亚述帝国时期的桑图尔图像[7]

箱体齐特类乐器在中世纪(476—1453)被朝圣者和十字军通过两条途径带出西亚·南亚,流入欧洲。途径一:阿拉伯—北非—西班牙—欧洲南部[8];途径二:阿拉伯—土耳其—欧洲东北部[9],两条传播路径揭示扬琴在欧洲的演变过程,逐渐形成各具特色的地区性扬琴类型。扬琴在欧洲的本土化过程中,在不同区域与国别里形成独特的风格、技法和形式,且名字也各异;而其传入东亚则属第三次传播浪潮,路径与欧洲迥异,彰显了东西方音乐文化的交融与碰撞。

在音乐传播全球化背景下,中西文明互鉴不仅促进东西方文化的交流与融合,也推动各国对其自身文化特色和历史背景的重新审视与认知。这为区域国别学研究提供了更加丰富的素材和多元化视角,进而助力区域国别学突破传统民族国家叙事的局限,建构起“文明交互网络”的新研究范式。区域国别学的学科理论建设体系包含国家主义、社群主义、发展主义和文化主义四个方面的核心要素[10]。其中:社群主义(Communitarianism)“着眼于当前世界是人类命运共同体的基本特性,以国与国关系作为研究重点的同时,深入探讨和研究非国家行为体之间的交往与互动,抓住社会、民间、企业和经贸、文化与宗教等方面的关系互动模式,来拓展区域国别研究的深度”[11]。与作为一种理论框架的社群主义不同,社群(Community)主要指实际存在的社会现象。两者虽然在名称上有相似之处,且都强调共同体或群体内部的联系和价值,但其关注焦点和应用领域有着明显区别。社群主义关注的是社群对于个人价值观和行为的影响;而社群关注的是群体内部的互动、关系和结构,以及群体成员的共同特征。本文借用“社群”的概念来研究东亚儒家文化里的扬琴,梳理其相互关系间的互动过程和模式;参照“以区域社会为对象的区域国别学”[12]和“区域国别与外界存在各种联系”[13]的观点,将国家行政区域内的扬琴文化看成关系内相互独立的“社群”,视汉字文化圈的扬琴文化为一个与欧洲扬琴对立的“超大社群”,而在这个“超大社群”内存在着错综复杂的扬琴音乐文化关系网。同时,将汉字文化圈的扬琴细分为“超社群”,即中国扬琴与日本扬琴的交流、中国扬琴与朝鲜半岛扬琴的交流可以看作为“超社群”;将中国扬琴细分为“次社群”,包括海上丝绸之路传入扬琴和新疆地区扬琴;又将海上丝绸之路传入扬琴进一步细分为“微社群”,包括江南丝竹扬琴、四川扬琴、东北扬琴、广东扬琴和学院派扬琴等。基于上述细分,本文将依次探讨和分析扬琴在中国的传播、中国扬琴在朝鲜半岛和日本的传播,同时比较扬琴在“超大社群”的东亚汉字文化圈中,分别在什么样的历史背景下,通过何种途径和手段,借助何人之手,在何时传入东亚各“社群”,进而探讨扬琴的流入对东亚汉字文化圈的影响与意义,揭示扬琴在不同社群间的文化交融与变迁。

二、扬琴在中国的传播

扬琴由海上丝绸之路和陆上丝绸之路(新疆地区扬琴)传入中国,本土化的扬琴在中国传统音乐文化中占据一席之地,因此中国学者都以各种理由强调扬琴起源于东亚,且形成5种东亚起源说[14]。目前中国普遍使用的402扬琴由海上丝绸之路传入的梯形扬琴改良而成,从“次社群”新疆地区锵的形制来看,与当初传入中国澳门的扬琴类似。目前“超大社群”汉字文化圈的扬琴由意大利耶稣会(Jesuits)传教士利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)传入的说法占主导地位;《利玛窦全集 利玛窦书信集》中记录其于1600年向明神宗(1563—1620)进献的物品中包含了扬琴[15],因此将扬琴传入时期限定在明万历年间(1573—1620);尽管可以确定利玛窦向明神宗进献扬琴的时间为1600年,但他早在1582年就已经来到了澳门[16],因此有必要追寻其在这18年间的踪迹。此外,《清稗类钞》和《闻见偶录》中又将扬琴的传入时期视为康熙年间(1662—1722)。为此,基于扬琴传入时间、背景和路径的不同见解,有必要进一步探讨《元史》和《西使记》中的“七十二弦琵琶”与新疆地区的卡龙或锵的关系。

(一)通过海上丝绸之路传入

1.传入背景

如上文所述,中国使用范围最广的扬琴由利玛窦在明万历年间通过海上丝绸之路传入,一方面,当时的世界环境与各国政治制度为利玛窦能够进入中国传教提供了机遇和便利。众所周知,明朝初期开始强制实施“海禁政策”[17],1405年至1433年间郑和(1371—1433)通过海上丝绸之路在海外仅进行7次贸易活动;直到明穆宗(1537—1572)于1567年(隆庆元年)才开始允许与海外进行贸易活动[18],这就是史上著名的“隆庆开放”政策;但好景不长,到万历末年海上丝绸之路贸易又逐渐减少[19]。尽管如此,“隆庆开放”政策为明朝末期中西文化交流提供了契机,西方基督教传教士正是乘着“隆庆开放”政策的快车,来到东亚展开传教活动。

另一方面,16世纪欧洲音乐正处于文艺复兴(Renaissance,14—16世纪)的鼎盛期。文艺复兴时期的音乐主要以宗教音乐为主,但世俗音乐也得到极大发展,同时,此时还是欧洲宗教以海外扩张和传播为目的的改革运动时期[20],音乐、乐器和先进科技成为传教的重要手段,传教士带来的西方音乐(包含乐器)为东亚传统音乐注入新鲜血液。由金尼阁(Nicolas Trigault,1577—1628)整理出版的《利玛窦中国札记》[21]一书可知,利玛窦于1582年(万历十年)8月抵达中国澳门[22],并写道中国人喜欢他们带来的乐器[23]。作为利玛窦的传教手段之一,扬琴随着众多西洋乐器被带到中国澳门,由此可推断当时喜欢这些西方乐器的中国人,无意间协助这些传教士取得传教效果。

2.传入时间和路径

文献中关于扬琴通过海路传入中国的时间主要有两种说法:万历年间和康熙年间。

(1)万历年间通过海上丝绸之路传入关于扬琴在万历年间(1572—1620)通过海上丝绸之路传入的观点,主要基于利玛窦于1582年通过海上丝绸之路首次抵达澳门,并于1600年将扬琴成功进献给明神宗[24]。那么,利玛窦在1600年向明神宗进献扬琴之前的18年间,其具体传教行迹是什么?这期间,扬琴已在民间传播的可能性应该很高,所以有必要考察扬琴从1582年到1600年间,在中国的流通过程。

由于文献信息不足,无法确定这18年间扬琴的具体传播途径,但是,通过1582年至1600年间利玛窦的踪迹,可以推测在此期间扬琴已经传播到了民间。利玛窦从1582年开始以当时的广东澳门为起点,在广东肇庆及邵州、江西南昌、江苏南京等多个地区进行传教活动[25]。为获得中国长期居住身份[26],他在1598年首次试图前往北京,但并未成功[27],因为当时日本丰臣秀吉(Toyotomi Hideyoshi,1537—1598)侵略朝鲜的消息已经传到北京,中国人由此知晓日本怀有侵略中国的野心[28],因此北京对外国人没有好感,也无人敢向神宗推荐利玛窦。最终,他的北京之行在1600年的第二次尝试中得以实现。当时他拜见神宗时赠送的礼物中包含扬琴(西琴)[29],这一事实再次证明他的传教手段包括扬琴在内的西洋乐器,以及可以肯定扬琴首次传入了明朝宫廷;同时,通过刘侗(1593—1637)《帝京景物略》中出现的“铁丝琴”[30]和冯时可(1542—?)《蓬窗续录》中将扬琴称为“番琴”的内容可知,利玛窦带来的乐器并非手指演奏,而用小木板演奏[31],根据扬琴演奏方法在东亚传统乐器演奏中的特殊性和可识别性,可以推断冯时可记载的“番琴”就是“扬琴”。

此外,根据朝鲜半岛文献《热河日记》“亡羊录”条可知,万历年间冯时可在北京见过利玛窦,冯时可称扬琴为“欧逻铜弦小琴”[32];该日记的“铜兰涉笔”条也引用了冯时可《蓬窗续录》中的内容[33],由此再次证明利玛窦当时带来的乐器中确实包含扬琴。田边尚雄(1882—1984)在《中国音乐史》中也写到扬琴(“达尔希麻”,dulcimer)是利玛窦1600年带到中国的[34]。不过扬琴通过海上丝绸之路传入中国的时间比田边尚雄等推断得出的结论(1600)更早,实为1582年。

(2)康熙年间通过海上丝绸之路传入

在清代的文献中可发现扬琴于康熙年间(1661—1722)传入中国的记载。朱象贤的《闻见偶录》记录到扬琴来自海外,还论及其形制、材质、演奏工具和演奏法等[35];徐珂(1869—1928)在《清稗类钞》中也写道,扬琴自康熙年间由海外传入[36]。对比这两篇文献可知其区别所在,即《闻见偶录》并未写明扬琴为康熙年间传入,但《清稗类钞》则精确到扬琴为康熙年间传入。

根据上文,徐珂在介绍扬琴时,许多关于扬琴的细节信息与朱象贤《闻见偶录》中的记载类似;然而《闻见偶录》中“数十年来,始见洋琴”指的是,朱象贤数十年来第一次看到从海外传入的扬琴,当时中国也有制作的事实,所以“数十年”不能认为是扬琴第一次传入中国的时间;《闻见偶录》的成书时间是乾隆年间(1736—1796),“数十年”的时间有可能是康熙年间(1662—1722),也有可能是乾隆年间;故笔者推断徐珂是根据朱象贤“数十年来,始见洋琴”的说法,得出扬琴在康熙年间传入中国的结论。鉴于此,从上述仅存的两个历史文献可以推断,虽然两书中相关描述非常相似,但扬琴在康熙年间二次传入中国的说法并不合理。

总之,尽管明朝开国后长期实施“海禁政策”,但扬琴借助中国“隆庆开放”政策和欧洲文艺复兴及宗教扩张的时机,于1582年8月被利玛窦选中并随着众多西方乐器抵达中国澳门,这是扬琴首次通过海上丝绸之路传入东亚的力证;扬琴进入明朝宫廷的时间是1600年(万历二十八年)12月24日,虽然至今未发现更多在康熙年间关于扬琴的相关文献,但扬琴最初传入的时期为明神宗时期确定无疑,因此,清代的文献将扬琴传入时期视为康熙年间实不合理。

(二)通过陆上丝绸之路传入

1.传入背景

周菁葆研究得出在帖木儿帝国(1370—1507)时期扬琴通过陆上丝绸之路东渐[37]。帖木儿帝国是帖木儿在中亚地区建立的伊斯兰王朝,全盛时期的领土辽阔,东北边境连接东突厥斯坦、东南国土直达印度河、西北至伏尔加河、西南至叙利亚·安纳托利亚等地[38]。帖木儿帝国的首都撒马尔罕(Samarkand)是当时经济文化中心,距中国新疆喀什地区非常近。

通过《西域行程记》[39]《明太宗实录》[40]中关于1413年(永乐十一年)访问帖木儿帝国的吏部验封司员外郎陈诚(1365—1457)和苑马寺清河监副臣李暹(生卒年不详)的日程记录可知,明朝与帖木儿帝国的贸易和文化交流活动借助陆上丝绸之路进行,途经中国新疆地区。因此,视新疆为扬琴通过陆上丝绸之路传入中国的窗口。

2.传入时间和路径

代梓又研究得出扬琴可能是在元代(1275年)由意大利旅行者马可·波罗(Marco Polo,1254—1324)通过陆上丝绸之路传入中国[41]。如果这种推测成立,扬琴传入中国的时间可以追溯到1275年之前,但目前没有任何史料或考古资料可以证明这一观点。新疆的锵主要由维吾尔族和柯尔克孜族等少数民族使用,特别是作为新疆十二木卡姆的主要伴奏乐器使用[42]。按周菁葆的观点,《元史》[43]和《西使记》[44]中记录的七十二弦琵琶就是现在新疆的锵,但由于相关史料和考古资料的缺乏,也很难断定七十二弦琵琶就是锵,只能期待更多史料和考古实物的挖掘。

那么,锵究竟何时,又是通过何种途径传入中国新疆的呢?目前学界关于锵的传入路径,除通过陆上丝绸之路传入说之外,还有从海上丝绸之路传入的研究。通过陆上丝绸之路传入说以周菁葆的研究为代表,他认为锵的演奏技法和风格与利玛窦带入的扬琴不同,属于波斯扬琴体系,因此认为它是通过陆上丝绸之路传入中国的[45];张莉[46]和徐平心[47]也主张锵通过陆上丝绸之路传入中国。相反,通过海上丝绸之路传入中国的说法主要集中在西方研究中。从《新格罗夫音乐与音乐家辞典》[48]和《扬琴:一种敲击弦乐器的历史》[49]两个文献中的扬琴传播地图可知,扬琴先抵达中国澳门,再经过新疆传播至中亚等地。

另外,万桐书(1923— )在《维吾尔族乐器》中认为,新疆的锵通过海上丝绸之路和陆上丝绸之路两种途径传至新疆,即通过海上丝绸之路传入的扬琴在18世纪左右传到新疆哈密;同一时期扬琴通过陆上丝绸之路经中亚传到现在的新疆喀什[50]。但方媛通过田野调查得出,目前新疆的锵使用的是琴竹,这与利玛窦带入的扬琴演奏工具一样,但在调律方面,却没有小三度,而是沿用与中亚地区相同特点的小二度[51]。也就是说,演奏工具与利玛窦带入的扬琴相同,而定弦法至今还保持着传入初期的特点。总之,关于锵的传入路径,由于文献史料和考古学资料不足,至今未能得出明确结论,在学界仍存诸多争议。尤其是新疆的锵与卡龙在中国的波及范围、传入时间、传入背景等还需更多文献资料和考古资料的挖掘,期待有更多学者能关注此领域的研究。

综上,依据目前研究现状,新疆的锵很有可能通过陆上丝绸之路传入新疆,而非海上丝绸之路,但在演奏时使用琴竹的事实又证明,通过海上丝绸之路传来的扬琴也传到了新疆地区。因为琴竹的使用是海上丝绸之路传入的扬琴在中国本土化过程中出现的一个具有中国特色的现象,与冯时可文中写到的扬琴是用小木板子演奏的情况不同。因此,推测新疆是海上丝绸之路传入的扬琴和陆上丝绸之路传入锵的“汇流点”,现在新疆的扬琴(锵)就是其结合体。

三、中国扬琴在朝鲜半岛的传播

目前发现的史料显示,朝鲜半岛关于扬琴最早的文献是李圭景(1788—1856)编写的《欧逻铁丝琴字谱》。韩国学界对扬琴传入朝鲜半岛的时期推测为1610年代[52]、1757年左右和1770年代三种。针对学界争鸣,有必要从扬琴的传入背景开始再次考察其传入时间和路径。

(一)传入背景

朝鲜王朝前期与明朝的音乐交流(儒学理念层面)活动较多,而明朝灭亡后两地音乐交流活动减少。随着朝鲜王朝后期实学理念的兴起,音乐交流活动又慢慢恢复,但明清王朝更替,毫无疑问给当时的朝鲜半岛社会带来巨大冲击,朝鲜王朝在社会文化上接纳清朝,必定需要一个过渡时期。直到1637年,朝鲜王朝因需要履行“丁丑条约”,开始使用清朝年号,每年向清朝朝贡[53]。随着清朝先进文化的发展,“清朝学术和朝鲜性理学”[54]的北学派[55]出现,当时洪大容、朴趾源等实学者将在北京的所见所闻汇编成《燕行录》。通过《燕行录》可以了解到朝鲜王朝和清朝的文化交流情况,特别是清朝的许多先进文化、物品被引介到朝鲜半岛,扬琴就是清朝先进音乐文化的代表之一。

(二)传入时间和路径

李圭景《欧逻铁丝琴字谱》序言的“剙来”条写到扬琴“流出我东则几止六十载”[56]。这个乐谱的写作时间是1817年(丁丑年),向前推60年为1750年代(1757年)。通过此文献对扬琴传入朝鲜半岛的时间虽仍无法确定,但可知1750年代朝鲜半岛已有扬琴。此外,此乐谱还言及正祖(1776—1800)时期掌乐院典乐朴宝安跟随使臣去北京学习扬琴演奏方法,再次证明在1770年代朝鲜半岛已经存在扬琴。

姜世晃(1713—1791)在《豹菴遗稿》中记录了扬琴的形制、演奏法及音色特征,以及扬琴传入朝鲜半岛的途径是燕行使“或有贸至”[57];《热河日记》的“亡羊录”条则更进一步描述到“自中国贸归”,但无法知晓其演奏法和调弦法[58];之后,“铜兰涉笔”条详细记载扬琴在朝鲜半岛第一次试奏的情况[59],即1772年(乾隆壬辰年)6月18日下午6时左右,朴趾源在洪德保家中第一次看到其在尝试本土解调(调弦)[60]。由此说明扬琴在1770年代已经在朝鲜半岛存在,所以把其传入时间设定于1750年代(1757年)最为合理。

综上,扬琴传入朝鲜半岛是朝鲜王朝与清朝之间音乐文化交流的成果之一,也证明北学派实学思想在朝鲜半岛已经形成;通过姜世晃《豹菴遗稿》和朴趾源《热河日记》可以推断,17世纪后期扬琴已经在朝鲜半岛存在;虽然目前尚不清楚扬琴从中国传入朝鲜半岛的具体时间,但通过李圭景《欧逻铁丝琴字谱》等相关文献可以确认,1750年代(1757年)在朝鲜半岛已经有扬琴实物存在;特别是通过朝鲜半岛文献包括域外文献可以再次反观中国扬琴史,也再次证明明万历年间(1573—1620)传教士利玛窦把扬琴带入中国的事实。

四、中国扬琴在日本(琉球国)的传播

日本关于扬琴的最初记录可追溯到冲绳历史上的琉球国时期,即1663年清朝的册封使出访时在琉球皇宫欣赏了含有“瑶琴”的表演。这是扬琴传入中国75年以后的事,表明此时扬琴已经融入中国音乐文化中,且开始以中国文化符号向海外“二度”传播。

(一)传入背景

冲绳目前虽然是日本领土,但在历史上其作为独立国家(琉球国)存在了约500年。琉球国与中国、朝鲜半岛、东南亚及日本等国家一直有贸易和外交活动[61]。1372年(明洪武五年),琉球国的中山王向明朝派遣使臣标志着琉球国与明朝外交活动的开始。明朝也从1404年开始向琉球国派遣册封使,并通过册封使展开交流活动[62]。明朝的册封使前往琉球国之前,一般都会在福建省着手册封物资等出行前的准备工作,即从北京接到皇命后抵达福建福州,并在当地完成建造册封船、招募船工舵手、祭祀、等待琉球迎封舟等一系列出发去琉球国之前的所有准备工作[63];准备就绪后,册封使从闽海出发前往琉球国;在琉球国举行的册封仪式中会表演受到中国四平戏、梨园戏和莆仙戏等影响的琉球国演剧[64];此时,扬琴作为外交礼物之一,通过中国册封使传入琉球国。

(二)传入时间和路径

迄今为止,最早记录琉球国出现扬琴的是喜名盛昭(1944— )的《冲绳与中国技能》一书。据其介绍,1663年清朝册封使臣张学礼来到琉球国,在唱曲演出中使用了“瑶琴”[65],由此可知,早在1663年通过中国册封使臣向琉球国传入扬琴的事实。另据王耀华的研究可知,在琉球国的御座乐中曾使用过扬琴[66]。王耀华通过实地调查岛根县津和野旧潘家收藏的扬琴实物[67],发现在扬琴的盖子上写着“涼入堂 林鸿年”几个字,可知这台扬琴的最初持有者是林鸿年(1804—1886);林鸿年出生于中国福建省侯官县(现福州市),1838年作为册封使曾前往琉球国;林鸿年家中的“涼入堂”就是演奏音乐的专门舞台;之后被任命为册封使时,其带着自己平时珍爱的扬琴去琉球国后,将其留在了琉球国[68]。这些事实不仅说明中国与琉球国之间的音乐交流状况,同时也可反观中国福州19世纪初非常时髦的扬琴文化。

由王耀华《三弦艺术论》可知,1832年琉球国使者前往江户时,琉球国的谢恩使曾演唱过《福寿歌》,使用了瑶琴(扬琴)、三弦、琵琶、胡琴等伴奏乐器。同时,扬琴还是《太平曲》的伴奏乐器,此曲的曲调与中国福建省的闽剧和江南民谣《茉莉花》相似[69]。由此可以推测:扬琴在琉球国的宫廷音乐中使用,以及其作为外交礼物通过海路由中国福建传入琉球国。

综上所述,在中国早已完成本土化的扬琴,其作为外交礼物由清政府派往琉球国的册封使于1663年首次通过海路传入琉球国;扬琴在中国与琉球国的文化交流中起到桥梁作用,成为外交工具,可以说扬琴从世俗功能向政治功能的变化体现了乐器文化的功能转变[70];由于扬琴仅在琉球国的御座乐中使用,随着琉球国的灭亡,扬琴也于1879年从日本历史舞台上消失,目前仅存含有扬琴元素的文献资料、画作和遗物等,因此历史上扬琴一直未能融入日本传统音乐,进而《东亚乐器考》中也没有关于扬琴的任何论述。

结 语

扬琴作为早期中西音乐交流对话的物质见证,于1582年通过海上丝绸之路传入中国澳门,开始在“超大社群”的汉字文化圈内传播;扬琴经过短时间的发展与变迁,快速实现中国民间本土化转变;数十年后,又因其独特的音响特质和明清先进物品的稀缺性,已经融合了中国传统文化的扬琴,又以中国的文化符号“二度”传播至“超大社群”的东亚各地区。因此,扬琴可谓是西方音乐文化正式“入侵”东方音乐文化之前跨文化传播的成功案例,其在东亚的传播特点如下。

首先,三国扬琴传入背景和时期不同。新疆地区的锵和卡龙从陆上丝绸之路传入的具体时间因文献史料和考古学实物不足而难以确定。但可以确定的是,1582年8月通过海上丝绸之路传入的扬琴,以“隆庆开放”政策为契机传入中国澳门;朝鲜半岛在1750年代,由朝贡使臣将扬琴主动带回,是当时朝鲜王朝北学派的实践产物之一;而1663年,代表清政府的册封使以外交方式将扬琴作为礼物带进琉球国,是清朝与琉球国宗藩关系和朝贡往来的结果。

其次,三国扬琴传入路径不同。中国扬琴主要通过海上丝绸之路和陆上丝绸之路传入;而朝鲜半岛的扬琴通过陆路由北京传入;日本(琉球国)的扬琴则通过海路由福州传入。虽然传入路径由地理位置和运输条件决定,但可以今日之眼光反观古代中国与周边进行贸易往来的方式和路径。

最后,三国扬琴传入目的和性质不同。扬琴作为传教媒介流入中国体现了历史中国对外来文化的积极主动吸收,并在扬琴本土化过程中进一步展现历史中国对外来文化的包容与延展;其作为外交礼物被带到琉球国尽管属于被动传播,但表达的是一种在“天下”语境中“关照”附属国的宗藩关系;因其先进物品的稀缺性被朝鲜王朝实学家带回朝鲜半岛则属于主动传播,可见朝鲜半岛后期“北学派”崇尚先进文化,也是朝鲜王朝臣服于清政府的具象化表现。

“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。”[71]目前,中国扬琴通过各国的中国文化中心、留学生团体、世界扬琴大会以及孔子学院等媒介在全球范围推广,特别是在欧洲,已形成当代中国扬琴文化的回流现象。西方演奏家演奏中国扬琴音乐作品并举办系列中外扬琴艺术交流音乐会等活动,标志着中国扬琴已成功建构“双向互鉴”的文化范式。几千年来,中国文化一直与外来文化进行交融,在对新事物接纳的过程中,逐渐形成包容性强、开放性高的历史特质。中国文化几千年的历史积淀,有条件也有能力接纳和融合各种外来文化,进而提升和丰富中国文化的独特品质。明朝的“隆庆开放”为历史中国的包容性和开放性提供了政策支持,促进了中国对外来文化的吸收和交流。总览扬琴的东亚流入,正因为古代中国对新事物的接纳、传承、创新和传播,推动了中国音乐文化的多元化发展,也拓展了东亚地区的音乐基因;而汉字作为东亚地区的重要语言系统,为中国扬琴在东亚地区的传播提供了良好的生存环境;加上中国传统哲学思想也为中国扬琴在东亚地区的在地化进行了思维方式、价值观念和审美趋势的前期铺垫。因此,中国化的扬琴以“中国音乐”的身份在汉字文化圈内“二度”传播,彰显了中国文化在东亚地区的影响力和主导地位,也是历史中国国家形象成功塑造的经典范例。

[1] 此处特指中国和朝鲜半岛等地区。由于扬琴不是日本传统乐器,所以日本学者林谦三(1899—1976)《东亚乐器考》(钱稻孙译,上海书店出版社,2013)中没有关于扬琴的任何记载。

[2] 此处表述是笔者对项祖华提出“中国乐器中,扬琴是惟独兼有广泛的世界性和鲜明的民族性乐器”理念的进一步延伸。参见项祖华:《世界扬琴三大体系》,载《演艺设备与科技》,2005年第9期,第38页。

[3] “金属击弦乐器”的分类方式在东亚传统乐器中可以轻易地锁定扬琴,但世界范围内的扬琴不能如此分类,因为还有用手指或皮克 · 霍尔德(Peak Holde)拨弦的演奏方法。

[4] 项祖华:《世界扬琴三大体系》,载《演艺设备与科技》,2005年第9期,第38页。

[5] 分别为收藏于首尔历史博物馆的临摹本、收藏于国立文化遗产研究所的临摹本、收藏于高丽大学博物馆的临摹本、收藏于弘益大学博物馆的临摹本和收藏于首尔大学中央图书馆的临摹本。

[6] Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume 22, Oxford University Press, 2001. p.266.

[7] 大英博物馆官网,浏览网址:http://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1849-1222-18,浏览时间:2023−12−20。

[8] 周菁葆:《丝绸之路上的扬琴源流考》,载《中国音乐》,2010年第2期,第15页。

[9] Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume 20, Oxford University Press, 2001. pp.520-525.

[10] 朱锋:《区域国别学学科建设中理论创新的思考》,载《南京大学学报(哲学 · 人文科学 · 社会科学) 》,2023年第60期,第96页。

[11] 同[10]。

[12] 高丙中:《区域国别学的对象论:世界社会的视角》,载《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》,2024年第2期,第29-30页。文中强调区域国别的研究思路需分两步走:第一步,“放下‘国别’,只考虑‘区域’;第二步,“不是把‘区域’看作区域,而是看作区域社会,以便让放下的‘国别’可以重新回来并被包含其中。”而区域研究是将“区域视为一种社会实体的研究”。

[13] 包广将:《区域国别研究的关系路径:以东南亚研究为例》,载《国际关系研究》,2022年第4期,第21页。文中指出微区域、次区域、区域、超区域、全球等各个层次是相互联系的,包括内部与外交,历史、现实及未来等层面。

[14] 中国音乐学界围绕扬琴东亚起源说有五种主张,相关讨论最早可以追溯到清代乾隆年间,分别是筑起源说、筝起源说、击琴起源说、新疆乐器卡龙起源说和中国扬州地区起源说。胡运籍、斯尔古楞(《扬琴 · 洋琴》,载《乐器科技》,1979年第4期,第50页)和李向颖(《扬琴起源诸说述评》,载《中国音乐》,2000年第4期,第51页) 在研究中主张扬琴起源于中国的筑。《十二木卡姆》(新疆维吾尔自治区文化厅十二木卡姆整理工作组:《十二木卡姆》,音乐出版社、民族出版社,1960,第75页)一书推测卡龙是扬琴的前身。丘鹤俦(《琴学新编》,香港上环孖沙街时昌洋货铺发行,1920,第13页)谈到扬琴起源于扬州。张昊(《中乐西乐的婚嫁》,载《省交乐讯》,1996年第58期,扉纸页)认为扬琴源于传统乐器筝。清代朱象贤(《闻见偶录》,载《昭代丛书》[庚集卷第23],1806,第70页)则认为扬琴源于击琴。虽然以上研究都赞成扬琴起源于东亚,但目前学界对扬琴东亚起源说大体持否定态度,而赞成其起源于波斯阿拉伯地区。从起源假说成立的背景来看,扬琴的演奏方式、汉字发音、民间传说等三个方面成为假说成立依据。五种起源假说中筑和击琴起源说与扬琴演奏方式有关;中国扬州地区起源说与扬琴名称有关;筝起源说与扬琴发音有关;卡龙起源说与中国民间传说有关。学界提出的各种起源假说虽然根据微不足道,没有说服力,但这些起源说的提出成为外来乐器扬琴在中国民间音乐文化中迅速本土化和“定居”中国的有力证据。

[15] 利玛窦:《利玛窦全集4 利玛窦书信集》(下),罗渔译,光启出版社,辅仁大学出版社,1986,第551−552页。

[16] 利玛窦、金尼阁:《利玛窦中国札记》,何高济、王尊仲、李申译,中华书局,1983,中文译者序言第2页。

[17] 明洪武年间(1368—1398)太祖数次强调“海禁政策”。例如,1371年(洪武四年)11月命令“禁濒海民不得私出海”(中央硏究院历史语言硏究所编:《明太祖实录》[卷70],中央硏究院,1962,第1300页);1381年(洪武十四年)10月颁布“禁濒海民私通海外诸国”(《明太祖实录》[卷139],第2197页);1390年(洪武二十三年)10月发布“诏户部申严交通外番之禁。上以中国金银、铜钱、段疋(匹)、兵器等物,自前代以来不许出番。今两广、浙江、福建愚民无知,徃徃(往往)交通外番私贸货物,故严禁之。沿海军民官司纵令私相交易者,悉治以罪”。(《明太祖实录》[卷205],第3067页);1397年(洪武三十年)4月又发布“申禁人民无得擅出海与外国互市”(《明太祖实录》[卷252],第3640页)。

[18] 张变著,谢方点校:《东西洋考》,中华书局,2000,第131−132页。

[19] 冯之余:《明代“隆庆开放”与海上贸易发展》,载《社科纵横》,2008年第2期,第139−141页。

[20] 1540年9月27日,罗马保罗三世(Paulus PP,III,1468—1549)教皇批准成立耶稣会(Society of Jesus),耶稣会开始向海外扩张。耶稣会创始人之一圣方济 ・ 沙勿略(San Francisco Xavier,1506—1552)通过各种努力希望在中国进行传教活动,但由于中国的“海禁政策”,未能及时来到中国传教,但他是向中国派遣传教士的关键会首。参见刘海玲:《沙勿略远东传教活动的研究》,浙江大学博士学位论文,2015,第14页。

[21] 此书主要是金尼阁整理的利玛窦在中国传教时所写的日记。

[22] 同[16]。

[23] 同[16],第23页。

[24] 参见注释[16]、[15]。

[25] 同[16]。

[26] 以便能在中国长期传教。同[16],第314页。

[27] 同[16],第334页。

[28] 丰臣秀吉在1590年给朝鲜王朝国王宣祖的信中提到:“不屑国家之隔山海之远,一超直入大明国,易吾朝风俗于四百余州,施帝都政化于亿万斯年者……(引者略,下同)予愿无他,只显佳名于三国而已。”(久保利谦等:《史料にょる日本の步み · 近世编》,吉川弘文馆,1975,第58−59页)。转引自樊树志:《万历年间的朝鲜战争》,载《复旦学报(社会科学版)》,2003年第6期,第97页。

[29] 1600年(万历二十八年)12月24日“利氏向大明皇帝万历呈现礼物的奏疏”,其原文为:“伏念堂堂天朝,方且招徕四夷,遂奋志径趋阙廷,谨以原携本国土物,所有《天帝图像》一幅、《天帝天母图像》二幅、《天帝经》一本、珍珠镶嵌十字架一座、报时自鸣钟二架、《万国与图》一册、西琴一张等物,陈献御前。”同时,奏疏附录的贡品清单明确写到“大西洋琴壹张”。参见[15],第551−552页。

[30] 刘侗,于奕正:《帝京景物略》,北京古籍出版社,1980,第207页。

[31] 冯时可:《蓬窗续录》,载《续修四库全书》编纂委员会编:《续修四库全书 1190》,上海古籍出版社,2002,第505−506页。

[32] 朴趾源:《燕巖集》(卷13),别集·《热河日记》,“亡羊录”, 第49页。

[33] 朴趾源:《燕巖集》(卷15),别集·《热河日记》,“铜兰涉笔”, 第40−41页。

[34] 田边尚雄:《中国音乐史》,陈清泉译,上海书店出版社,1984,第240页。

[35] 对扬琴海外流入的相关记录为“数十年来,始见洋琴。形制半于琴而略阔,锐其上而宽其下。以铜丝为弦,急张于上。用锤击之,锤形如筯。其音有似筝、筑。来自海外,今中国亦有造者”。参见朱象贤:《闻见偶录》,载《昭代丛书》(庚集卷第23),1806,第70页。

[36] 徐珂编:《清稗类钞》(第36册 音乐),商务印书馆,1917,第55页。对扬琴海外流入的记载为“洋琴:康熙时,有自海外输入之乐器,曰洋琴。半于琴而畧(略)阔。锐其上而宽其下,两端有铜钉。以铜丝为弦,张于上。用锤击之,锤形如筋。其音似筝、筑,其形似扇。我国亦能自造之矣”。

[37] 同[8],第16页。在这篇论文中用“Santur”来代指扬琴,区别于我们常用的“dulcimer”一词。

[38] 加藤和秀:《ティームール朝成立史の研究》,北海道大学図书刊行会,1999,第280页。

[39] 陈诚著,周连宽校注:《西域行程记 西域番国志》,中华书局,1991,第33−114页。通过此文献可以了解到陈诚和李暹等人从陕西行都司肃州卫(酒泉)出发,经玉门关(榆关)、哈密、土尔番城(吐鲁番)、衣裂河(伊拉克)、达失干城(塔什干)、俺都淮城(安德霍伊)等地,最后到达哈烈(哈拉特)。

[40] 中央硏究院历史语言硏究所编:《明太宗实录》(卷81),中央硏究院,1962,第1077页。原文:“永乐六年秋七月丁未朔享……遣内官把泰、李达等赍敕往谕八答黑商、葛忒郎、哈实哈儿等处开通道路。凡遣使往来行旅经商,一从所便。仍赐其王子头目彩币有差。”这次使臣们的路线是“西走廊—塔里木盆地—帕米尔高原—中亚地区”,最后到达哈烈。参见范雅黎:《帖木儿朝若干问题辨析》,新疆师范大学硕士学位论文,2010,第12页。

[41] 代梓又:《四川扬琴史稿》,上海音乐学院出版社,2006,第1−2页。原文为:“1275年(元汗八里时期),著名的意大利威尼斯旅行家马可 · 波罗便是由大漠古道的‘丝绸之路’来到元大都,并写下了第一部用欧洲文字较全面地介绍中国情况的书籍——《马可波罗游记》。道路的畅通带来了交流的便利,元代便有很多西亚乐器传入中国,扬琴或许是此时期众多传人乐器中的一种。”由此可知1275年马可 · 波罗通过陆上丝绸之路进入中国和他看到中国有很多西亚乐器。代梓又根据这些事实推测扬琴或许是这一时期大量传入的乐器之一。

[42] 方媛:《新疆扬琴的源流探考》,载《昌吉学院学报》,2012年第5期,第34页。

[43] 宋濂:《元史》(卷149),清乾隆四年武英殿校刻本,第14页。

[44] 刘郁:《西行记》,清嘉庆十年虞山张氏照旷阁刻学津讨原本,第4页。

[45] 同[15],第26页。

[46] 张莉:《新疆扬琴研究》,西北师范大学硕士学位论文,2008,第10页。

[47] 徐平心:《中外扬琴的发展与比较》,载《乐器》,1992年第1期,第9页。

[48] Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume 7, Oxford University Press, 2001, p.684.

[49] Paul M. Gifford, The Hammered Dulcimer: A History, Scarecrow Press, 2001, pp.204−205.

[50] 万桐书编:《维吾尔族乐器》,新疆人民出版社,1986,第65页。

[51] 同[42],第36页。

[52] 上文已经谈到安善姬(2009年)研究中的观点存在片面性,此处不再赘述。

[53] 朝鲜王朝最初进贡频度为每年4次,但1645年之后朝鲜王朝以“冬至使”的名义开始正式进贡,共进贡了447次。参见金恩子:《朝鲜王朝时代使行活动所见的韩中日音乐文化》,韩国学中央研究院博士学位论文,2011,第33−34页。

[54] 郑在勋(정재훈):《朝鲜王朝时代的学派和思想》,新旧文化社,2008,第251页。

[55] 北学派起源于18世纪后期,早期倡导者是洪大容(1731—1783)和朴趾源(1737—1805),北学进入鼎盛时期的代表人物有朴齐家(1750—1815)、李德懋(1741—1793)、柳得恭(1749—?)、南公哲(1745—1840)。朴济家的《北学议》、朴趾源的《热河日记》、洪大容的《湛轩燕记》等纪行文学是北学派的代表论著。参见54。

[56] 《欧逻铁丝琴字谱》(韩国音乐学资料丛书14),国立国乐院,1984,第92页。

[57] 姜世晃:《豹菴遗稿》,韩国精神文化硏究院古典资料编纂室,1979,第344页。

[58] 同[32]。

[59] 同[33],第40页。

[60] 关于当时洪德保借用何种本土乐器解调的问题,在朴趾源儿子朴宗采的《过庭录》中有详细记载。即,根据“燕严湛轩风流”(朴宗采:《过庭录》,传统艺术院编,《朝鲜后期文集中的音乐史料》,韩国艺术综合学校传统艺术院,2000,第172页)条可知,当时擅长音律的朴趾源看到洪德保屋内梁上挂的数张扬琴,遂令侍者拿下观赏。洪德保笑着说道:“曲调不知,又有什么用呢?”朴趾源尝试着用小板按弦,并对洪德保说:“你只管拿来伽倻琴,跟随它对按琴弦,检验是否和谐?”按照朴趾源的建议洪德保来回数次调弦弄调后,扬琴本土解调终于完成。

[61] 杨邦勇:《琉球王朝500年》,海洋出版社,2018,第25−39页。

[62] 矢野辉雄:《琉球对中国音乐的吸收》,金秋译,载《中国音乐》,1994年第4期,第54页。

[63] 连晨曦:《明代册封琉球使臣的福州行迹》,载《三明学院学报》,2016年第1期,第60页。

[64] 叶长海:《明清册封使记录的琉球演剧》,载《文化遗产》,2014年第4期,第87页。

[65] 同[47]。

[66] 王耀华:《琉球御座乐与中国音乐》,人民教育出版社,2003,第7页。

[67] 扬琴图像参见[66],第162页。

[68] 同[66],第20页。

[69] 王耀华:《三线艺术论》 (上卷),海峡文艺出版社,1991,第59−60页。

[70] 杨佳:《扬琴中国化研究》,中国音乐学院博士学位论文,2016,第150页。

[71] 习近平:《习近平在联合国教科文组织总部的演讲》,中国政府网,浏览网址:https://www.gov.cn/xinwen/2014-03/28/content.htm,浏览时间:2023-10-30。