摘要:扬琴作为横跨亚欧大陆距今有着4000年历史的古老击弦乐器,是一种兼具民族性与世界性的乐器类型。存在于各国文化中的“扬琴”家族,随着乐器演进和与当地音乐文化相交融,逐步分化并形成了在击弦工具、型制大小与音乐风格等层面的不同特点,进而演变为被各国广泛认可的本民族乐器。伊朗扬琴(Santur)体系和印度扬琴(Santoor)体系虽同源于波斯文化圈,却在历史长河中形成了截然不同的艺术形态。本文从历史渊源、乐器型制、音乐语言、文化功能以及代表作品等维度展开比较,揭示两者在音乐哲学与技术实践中的深层差异。

关键词:扬琴伊朗扬琴印度扬琴代表作品

扬琴作为横跨亚欧大陆距今有着4000年历史的古老击弦乐器,是一种兼具民族性与世界性的乐器类型,其辗转数千载流传到了世界20多个国家和地区,被赋予了多个极具地域特色的名字:扬琴(Yangqin、Khim,中国、东盟国家等)、桑图尔(Santur西亚和Santoor南亚)、德西玛(Dulcimer英语区)、钦巴龙(Cimbalom东欧)、哈克布瑞特(Hackbrett西欧)、萨特里(Salterio墨西哥)等。存在于各国文化中的扬琴家族,在保留相似外观与同源演奏手法等乐器特点的同时,又随着乐器演进和与当地音乐文化的交融,逐步分化形成了在击弦工具、型制大小与音乐风格等层面的不同特点,进而演变为被各国广泛认可的本民族乐器。作为构成“世界扬琴四大体系”①的伊朗扬琴体系与印度扬琴体系,其文化植根于阿拉伯-伊斯兰文化与印度次大陆文化的交融,二者虽同源于波斯文化圈,同属于“扬琴家族”,却在历史长河中形成了截然不同的艺术形态。本文从历史渊源、乐器型制、音乐语言、文化功能及代表作品等维度展开比较,以揭示两者在音乐哲学与技术实践中的深层差异。

一、伊朗扬琴体系与印度扬琴体系历史发展脉络对比

伊朗扬琴是波斯古典音乐体系的标志性击弦乐器,其历史可追溯至公元前1600年的亚述帝国,考古图像中的“阿舒尔”为最早的击弦乐器雏形。17世纪传入波斯后,伊朗扬琴成为宫廷音乐的象征,法特赫·阿里王时期的庆典中已出现其建制化应用。在波斯学者阿布·纳斯尔·法拉比(Al-Farabi)的《音乐大全》中,已记载类似扬琴的梯形击弦乐器“Santir”。“诗人Manuchehri在其一首诗中曾提到它,并且在沙阿巴斯(ShahAbbas,17世纪)的宫廷中也存在。……17世纪时,扬琴的形状与现今的伊朗扬琴非常相似。”②作为木卡姆乐队中的核心乐器,其最初功能是为声乐伴奏,并承担即兴演奏达斯塔加赫(Dastgāh)套曲的任务。

印度扬琴体系起源于克什米尔地区,是波斯地区扬琴在印度的变体,有3000多年的历史。③但印度扬琴直到20世纪50年代才逐渐融入北印度古典音乐体系,此前仅在克什米尔山谷中为苏菲古典音乐伴奏。印度扬琴大师希

夫·库玛·莎尔玛(ShivKumarSharma,1938~2022)革新演奏技法,将琴弦扩展至100~150弦,音域更广,音色柔和绵长,使其能够完美地演奏印度古典音乐“拉格”(Raga)的微

分音变化,形成适应滑音与声乐性音腔的独特形态。印度扬琴大师巴赞·索波里(BhajanSopori,1948~2022)将声乐风格融入扬琴演奏中,首创揉弦“敏德”、顿音“嘎马克”(Gamak)以及独门绝技双手滑奏(CrossGlides)等,也为提高扬琴在印度古典音乐中的地位、开辟印度扬琴音乐新市场等方面做出了卓越贡献。

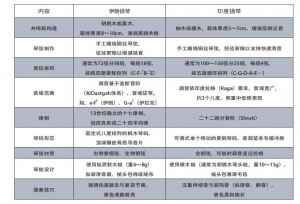

二、乐器基础构造的差异化演进

伊朗扬琴的工艺强调音色稳定性,通过固定音码实现木卡姆音乐

律制的精准(如阿拉伯二十四平均律);印度扬琴则突出灵活性,活动音码与滑音装置使其能模拟印度二十二音律

的复杂音腔,此种律制并非严格的数学分隔,而是基于人耳对音程的心理感知。固定音码与活动音码的构造差异,直接反映了伊朗与印度不同文化中不同音乐需求:伊朗音乐追求宗教音乐的肃穆感,印度音乐注重人声化的情感表达。而这些音乐需求更是塑造、熔铸并体现在扬琴乐器构造的各个层面,形成了两种从共鸣箱构造、琴弦制作、音位排列等具体特点完全不同的民族乐器(具体内容如下表所示),尽管存在诸多差异,击弦、梯形共鸣箱等共同特征依然是它们同属世界扬琴家族的类型学依据。

三、音乐语言与代表作品诠释

(一)音乐风格的继承与创新

伊朗扬琴体系中保留了波斯传统音乐的严谨体系,如基于“Dastgah”音阶的即兴演奏传统。④在《塔克西姆》即兴曲中,演奏者以特定玛卡姆音阶为基础,通过重复、模进等旋律展开手法实现主题变奏,展现伊斯兰哲学的“瞬间永恒”观。此外,演奏者运用循环音与突强突弱对比,象征苏菲旋转舞的时空凝滞。而印度扬琴体系在演奏中则融入颤音、滑音等装饰技法,并通过与塔布拉鼓合奏实现本土化,更贴合印度音乐的情感表达与冥想性。如,《拉加马拉》(Ragamala)一曲突破传统,不仅将西方弦乐四重奏引入乐曲,还将晨曲(Bhairavi)与暮歌(Yaman)两种拉格并置,用印度扬琴的滑音技巧衔接昼夜意境,象征着印度音乐全球化的文化自觉。

(二)即兴范式的结构性差异

伊朗扬琴体系中的即兴范式更追求框架的严格,以伊朗扬琴大师帕尔维兹·梅什卡提安(ParvizMeshkatian)的《达斯特加赫·舒尔》(Dastgāh-eŠur)为例:乐曲的第一阶段“达拉马德”(Darāmad)以核心音阶展开,通过重复音型“将乐曲的调式和基本旋律呈示出来”⑤建立调性权威;第二阶段“古谢”(Gusheh)进入即兴段落,演奏者需在预设的12个“古谢”旋律单元中选择组合;高潮段“查哈尔梅兹拉布”(ChahārMezrāb)则采用轮音技法产生密集音效,强调规则的节拍循环与即兴装饰的结合,象征苏菲舞蹈中旋转直至忘我的状态。这种结构呈现出波斯文化对“有限自由”的崇尚——即兴必须在严格的框架内展开。

印度扬琴体系则通过即兴将有限的时空无限延展开来,如希夫·库玛·莎尔玛的《拉格·拜拉维》(RagaBhairavi)呈现典型的三段式结构:阿拉普(Alap),无节奏的自由即兴,通过微分音滑移构建微妙、细腻的“声音宇宙”;乔尔(Jor),引入稳定的节奏脉动;贾拉(Jhala),速度渐快至每分钟320拍,通过“扎卡拉”(Zakir)轮音技法制造持续性的催眠式音流。⑥这一过程对应印度文化中“创造-维持-毁灭”的宇宙循环观念,演奏者需通过呼吸控制与音色变化实现“人琴合一”。

(三)节奏系统的文化编码

伊朗扬琴体系的节奏特征是遵循几何化的时间切割,如土耳其扬琴在演奏“阿克萨克”(Aksak)节奏型(如9/8拍的2+2+2+3)时,左手持续固定音型的稳定节拍,右手在高音区的装饰性音符,打破节拍的对称性。这种不对称的“对抗性节奏”使音乐在保持节奏平稳的同时,也具有了一定的灵活性,隐喻着伊斯兰文化中宿命论与自由意志的辩证关系。在印度扬琴体系中,听众在无限循环中体会到节奏永恒的回归,如吸收塔拉(Tala)系统中的“蒂恩塔尔”(Teental,16拍节奏循环,4个4拍组),在第1、5、13拍强化重音,形成“呼吸式”的节奏动力,是印度哲学中时间无始无终、循环与永恒轮回观念在印度扬琴体系中的微观映射。

四、现代转型与跨文化实验

(一)技术革新与乐器改良

伊朗扬琴的现代转型首先体现在与电子音乐、爵士乐、摇滚乐等多种音乐风格结合上,创作出独有的音乐风格,这种创新尝试也吸引了更多现代音乐爱好者关注。而印度扬琴演奏家们也在尝试电声化演奏,并逐渐将声音放大器、音效器等设备与印度扬琴结合,增强了其艺术表现力,在音色、音量等方面都更为适应当代需求,使印度扬琴不仅从宗教场合扩展到音乐会舞台,更是融入到现代电影配乐中,并将与宗教结合紧密的冥想、祈祷音乐应用到更广阔的舞台场景中。

(二)间接文化交流的催化

虽然伊朗扬琴与印度扬琴直接互动较少,但通过第三方的桥梁作用(如中国扬琴)促进了间接影响。中国扬琴艺术家刘月宁在印度研修期间,将印度扬琴的即兴技法融入中国扬琴创作(如《小白菜》变奏),并与印度音乐家合作《梦·四境》⑦作品,这种跨文化实践间接启发了印度扬琴演奏家对多元风格的探索,印度扬琴也在结构上借鉴了中国扬琴的扩展音域设计,并吸收了中国民乐中的线性旋律思维。除与中国扬琴的交流、吸收以外,拉胡尔·莎尔玛将印度扬琴与爵士、摇滚融合,推出专辑《MusicoftheHimalayas》,推动乐器走向世界音乐舞台。伊朗扬琴虽仍以传统曲目为核心,但年轻一代演奏家也开始尝试与西方乐器(如钢琴)合作,探索音色对比新的可能性,同时中国扬琴的快速演奏技巧和现代曲目(如《丝路·茉莉》)也被伊朗演奏家深入研究,用以丰富伊朗传统音乐的层次感。

结论

伊朗扬琴体系与印度扬琴体系的现代发展呈现“同源异流,互鉴共生”的特点,整体来讲,伊朗扬琴体系以结构化的即兴和数学化的音律,表达伊斯兰文化中对“神圣秩序”的敬畏;印度扬琴体系通过循环节奏与微分音滑移,实践的是印度文化中“梵我合一”的文化理念。声音是文明的镜像,伊朗与印度扬琴体系的差异本质上是两种音乐哲学的外显,但主体特点的凸显在现代扬琴音乐中并非局限,其各自音乐体系中也有与其主体特点相异的音乐作品或即兴旋律存在。此外,印度扬琴体系更倾向于融合与国际化,在跨文化合作中更为活跃;伊朗扬琴体系在坚守传统的同时尝试局部创新,更倾向于依靠国际平台展示传统特色。在全球化时代,两者的互动超越了简单的技术借鉴,形成一种“对抗性共生”关系:伊朗扬琴的电子化实验反向刺激印度传统的守成者重新诠释古典,而印度扬琴音乐在商业上的成功则促使伊朗音乐家思考传统的现代适应性。这种动态平衡,恰如扬琴共鸣箱中琴弦的对抗与共振——在差异中寻求和谐,在冲突中孕育新声。

注释:

①世界扬琴四大体系是由中央音乐学院刘月宁教授提出的对于世界扬琴划分的理念。世界扬琴中具有代表性的四大体系及其对应国家为:西亚(伊朗,扬琴发源地)、欧洲(以德国、奥地利、罗马尼亚、匈牙利、捷克共和国为代表)、南亚(以印度为代表)、东亚(以中国为代表)。

②During,J.(1991).TheArtofPersianMusic.MagePublishers.p139.

③刘月宁.《书写扬琴时代篇章——印度扬琴(桑图尔)大师巴赞·索波里访华系列活动综述》.《文化月刊》.2021(05).p83-85.

④Farhat,H.(2004).TheDastgahConceptinPersianMusic.CambridgeUniversityPress.p45-78.

⑤俞人豪、陈自明.《东方音乐文化》[M].北京:人民音乐出版社.1995.p229.

⑥BrianQ.Silver.TheScintillatingSoundsoftheSantoorbyShivkumarSharma;ZakirHussain,Tabla;The

MysticalFluteofHariprasadChaurasia;ZakirHussain,Tabla;PanditJasrajSingsDarbariand

Ahirbhairav,AccompaniedonTablabyZakirHussain.Ethnomusicology,Vol.31,No.1(Winter,1987),pp.179-183.

⑦《梦·四境》是作曲家于洋博士的新作,由中国扬琴、印度扬琴、印度塔布拉鼓、中国古琴与交响乐团共同演绎。作品由四个乐章组成,描绘了梦中的四个唯美场景,管弦乐队提供了宏伟又细腻的音响背景,使人们仿佛看到了中国山水画般的美景,又感受到了印度的异域风情。陈子明.《当东方与东方相遇——简评刘月宁与印度音乐家新作品音乐会》.《人民音乐》.2013(9).p21-22.