乐器不仅是特定形态的物质实体,更是人类音乐乐文化生活的重要见证物,同时也是“信息载体”。①老乐器,不仅具有一般“老物件”的时间价值,更重要的是,作为承载音高的“器物”,其本身保留的音高信息,对于研究留声机之前“哑巴音乐史”时期的音高状况具有不可替代的价值。这一价值“通过保护它们免受侵入性(intrusive)修复和使用造成的物理损坏来实现”②。

现存大量老乐器(HistoricalMusicalInstru-ments)之“物”,作为一种用于研读、学习的“特殊的文献”③,其制作材料以及保留的音高、音色等信息,作为具有时代、地域特征、音乐文化、制作技艺的“档案”,是重要的文化遗产。本文通过老琵琶、老二胡上的音高、音色和技法三个因素,结合物质文化研究方法,讨论人类学视域下作为文化遗产的乐器、材料和声音。

一、老乐器与音高

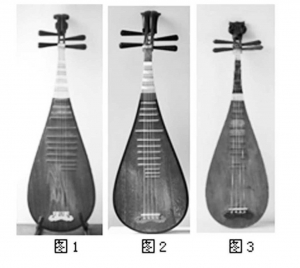

2019年,在上海音乐学院举办“大同乐会百年纪念”活动中,展出了一件百年老琵琶。该琵琶为大同乐会会员、上海音乐学院民乐系江南丝竹老师金祖礼先生于20世纪20年代定购于苏州张凤兴中乐器号④(以下简称“金祖礼琵琶”,图1),如意凤尾式样,四相十二品。同时代遗存的还有上海音乐学院首位琵琶教员朱英先生的琵琶(图2)。该琵琶(现由樊愉先生收藏),燕尾首,四项十三品,整体保存较为完好,但琵琶面板风化严重,内腔有一枚音柱脱落,弦轴槽局部开裂。从制作工艺及使用痕迹上判断,该琴的时间应早于金祖礼琵琶⑤。樊伯炎在1962年录制《十面埋伏》时使用的就是这件琵琶⑥。2024年,经上海大龢堂沈正国先生修复使用。

这两把琵琶原件保存完好,所有部件均为原出,尤其是品相保留原位未经改动,实属难得。同样品位未经改动的还有一把清代“天华斋”琵琶⑦(图3)。20世纪60年代前后,乐器改革浪潮影响了几乎所有的民族乐器,琵琶亦在其中。十二平均律是乐器改革的重要内容之一,受彼时经济条件限制,琵琶演奏者普遍采用在原有旧制琵琶基础上改制,也就是将原品敲掉,重换一套十二平均律品。这意味着传统“旧七品”制式琵琶音高体系的消失。这些保留原品位的老琵琶,对于探索这一时期音高、音律状况具有重要的参考价值。

为了获取以上琵琶的音高信息,考虑到乐器使用年代的弦材因素,我们选取了日产丸三牌丝弦,在经过一周的不断调试、稳定后,用于音高数据采集。⑧

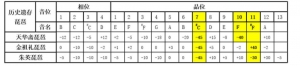

表1 三件琵琶子弦音高数据表

测音表中三件琵琶的第7品音高惊人的一致,皆比#c¹低45音分。这一数据与陈泽民先生所说“特殊音高”高度吻合。关于这个音高,陈泽民的解释是,旧制琵琶第七品位是琵琶正调的第七级音,即“乙”字,这个音位在琵琶子弦定为“a”时,音高不足#c¹,但又比c¹略高。学界把这种界于c¹与#c¹之间的音高称为“特殊音高”“3/4音高”或“中立音”,这个音高普遍存在于明清以来遗存的四相十品琵琶上。⑨

对于旧制琵琶这种“特殊音高”的源头,陈泽民先生通过对日本正仓院藏唐代阮咸音高的推算,认为可能是“西北少数民族音乐中的半降si逐渐被汉民族吸收”的缘故。⑩若从唐制阮咸算起,这个半降si的音高已经深深地印入了历史听觉的基因中,形成了一种听觉的喜好。这种习惯是不容易改变的,故而,阿炳在录音时对曹安和说“你这把琵琶我弹不惯”,进而通过“推弦”来实现“旧七品”琵琶的特殊音高。⑪与之相反,一个甲子过后,演奏家吴蛮听到金祖礼琵琶上旧七品的音高时就表达,“(这个音)跟我们现在的不一样”⑫。她在演奏中使用的“推弦”与阿炳相反,是改变这个“特殊音高”以实现当代“标准音高”。她因长期使用十二平均律琵琶已经形成了新的听觉习惯。

这个“特殊音高”在20世纪中期前后的老录音中大量出现。1950年,阿炳录音的《大浪淘沙》第12小节第2拍的音高si⑬;1951年,夏宝琛的录音《三六》;林石城和樊伯炎分别于1955年、1962年录音的《十面埋伏》等录音作品中。⑭

值得反思的是,学界对这个“特殊音高”的认识也经历了一个过程。杨荫浏先生就曾经在文章中“检讨”自己对这个“特殊音高”的认识错误。他认为,自己“没有考虑到我国人民长期的音乐实践,忽略了本国音乐的特殊性”。杨先生进一步指出,这种音高特殊的表达性能,使音阶增加复杂性的同时,给作曲、和声带来新的矛盾和课题,唯有向音乐实践中去找,向民间合奏和伴奏中学习,才能是寻找答案的正确出路,而不应该消极地轻易放弃它。⑮

在此之前,学界关于琵琶“特殊音高”问题的讨论,一直停留在理论和音响层面上,这些老琵琶的发现,乃至与其对应的老录音的公布,使这个问题的研究实现了“文物互证”⑯。

二、材料与音色

在老乐器上的发现,不止音高、音律的变化,还有音色、音感的差异。

产生音色差异最重要的因素是音源。比如弦乐器上琴弦的材料差异,历史上曾经出现过多种不同材质的琴弦,如蚕丝、羊肠、马尾、牛筋、牛皮、铜磷丝、尼龙等。在中国,古人“束丝为弦”两千多年,丝弦是中国传统弦乐器的最主要音源,是整个中华民族声音记忆的重要载体。现在以钢丝弦最为多见,这种转变发生在20世纪中叶前后。

资料显示,目前出土丝弦最早的记录是湖北荆州采石场楚墓的25弦瑟⑰,从这一时期算起,丝弦在中国乐器上的使用至少有两千年的历史,它承载了一个民族对丝弦之声的记忆,在中国传统音乐文化中占有极其重要的地位。但是,这一绵亘两千多年的听觉文化,在始于20世纪50年代的“乐改”潮中戛然而止,丝弦几乎在一夜之间被替代。这种材料变化,使得那种醇厚、沧桑、古老的声音⑱成为当下一种“陌生的历史”。

笔者曾于2021年与沈正国老师共同策划“百年二胡回望暨王根兴制艺作品展”。展品时间跨度在1920—2020的一百年间,约每十年一件展品,作为回顾历史的坐标。展览筹划期间,我们依照“通晓历史的表演”(HIP,HistoricallyInformedPerformance)方式,在不同时期的乐器上安装相应时期材质的琴弦(丝弦/钢弦/钢绳弦),请十余位演奏家演奏同时期的作品,记录演奏体验,并录音用于展出。2022年,我们以同样的模式策划了“明清琵琶遗存展”。该展览得到上海音乐学院2022年项目“中国琵琶——汪派传承演奏与理论人才培养计划”(汤晓风主持)的支持,30位来自全国艺术院校和团体的演奏家学员们参与到丝弦琵琶的试奏、体验中⑲。

在这个过程中,我们发现,演奏者们对两种不同材质琴弦,在听觉上有如下共同的感受:对丝弦,演奏者们普遍使用柔和、圆润、浑厚、历史感等词汇,而钢丝弦则为余音长、音量大、清脆、直白等感觉。⑳有的学者用合唱和独唱来描述这种音色差异,亦有演奏者用《赛马》来对比两种弦材,以“住帐篷的草原马”和“住公寓的城市马”来形容这种差异。借助软件对比二胡音色的数据,可发现丝弦的高频泛音、振幅整体强于钢丝弦,这与我们在感官听觉上产生的厚实、毛糙的感觉得到相互印证。㉑

影响音色的第二个因素是共振体材料,比如,古琴、琵琶的面板。材料的类别尤其是老化程度——时间——同样会给听觉带来巨大差异。

笔者曾造访北京、上海、江苏、无锡、扬州等多个乐器厂,在他们的库房中囤有大量的木材,按类别堆放,并标记时间。对材料时间的要求,尤以古琴制作为最。大量在过去几十年建设时期拆除的老房梁、房柱、门板、箱柜等材料被斫琴者囤积下来,其中不乏明清乃至更早的木料。我们也常耳闻,用爷爷留下来的材料制作乐器的案例。在提琴制作的工作室,悬挂于窗口、置于窗沿的琴码随处可见,有些可能已经挂了三四十年。这种时间长度直接体现在乐器的声音中。

2023年10月26日,笔者与中国艺术研究院林晨老师一同拜访大龢堂沈正国老师。在他的工作台上,十来把琵琶中既有百年历史的原件,也有六十年左右的修复琴,以及当下复原、复制、仿制件等不同的琵琶。林晨老师用人在不同年龄段的嗓音变化来比喻这三个不同历史阶段琵琶的音色区别。金祖礼琵琶像八九十岁的老人,沧桑的声音已完全褪去了火气;孙裕德先生20世纪60年代的琴正值壮年,音色饱满圆润,中气十足;而刚刚复制的新琴则如青春小伙儿,稚气未脱,棱角分明。交谈中,沈老师告诉我们,在以往的经验中,琵琶的背板是最珍贵的。几十年以前,我们碰到的老琴,面板有点瑕疵或时间长了,就重新换新板。这几年,通过大量的案例发现,与音色产生直接关联的反而是面板。老的面板才能发出老的声音。㉒笔者以“时间的声音”为题,整理了当日的田野笔记。樊紫云遗存琵琶、朱英遗存琵琶、陈天乐遗存琵琶、孙俊峰藏琵琶,以及数十件藏于民间的老琵琶上都印证了时间作为一种声音的存在。

物质的材料体现出文化的声音,文化的声音依附于乐器的材料上。乐器主体部件、附属配件琴弦(材料)等“物”的要素与技法、风格等“人”的要素是一个完整的系统,它们共同组成乐器文化的“一体性”㉓,离开任何一个要素的讨论,都是不全面的。

三、弦材与技法

笔者曾以“坠弦”为例探讨丝弦琵琶的技法问题,并有幸记录下中央音乐学院张强教授得陈泽民先生亲授的“坠弦”技法演奏视频,以“消失的技法:琵琶-坠弦”为名发在自己的视频号中㉔。短短数日,视频点击量超过四万次,包括众多琵琶演奏专业人士,更有数位观看者通过私信联系笔者,表达对丝弦传统浓厚的兴趣。陈泽民先生表示,这种技法较难掌握,在快速进行时无法使用,且只能在丝弦上使用,原因是丝弦有摩擦系数,而钢丝弦表面光滑,不能给手指带来摩擦系数。㉕

同样因为摩擦力消失而变化的技法,还有南音琵琶中的“走线”。走线为南音传统名谱《走马》中特有的技法。一开始是由慢而快的右手一弹,接左手一拨,随着速度渐快,右手停止,只留左手快速由低向高音处滑动,手指(一说为指甲㉖)在弦上摩擦,因丝弦为搓弦工艺,弦表层自然形成起的伏状曲线,会产生一个长上滑的摩擦音效。㉗这一技法在20世纪中后期琴弦材质更替后产生了变化。一开始慢奏时是一样的,在速度逐渐加快,左手快速由低向高音处滑动时,右手没有停止,而是同时加快变化为长燃,这样就形成了一个由左右手配合弹奏出的上滑音。㉘这种技法在《走马》中共出现三次㉙。虽说是个微小的调整,但是给听者带来听觉上明显的不同,从而产生音乐形象描绘上的差异。

弦材差异带来技法变化的同时,演奏者在弹奏上的体验感也完全不同。相较于钢丝弦,丝弦的手感偏软,演奏所需力度较弱,出音速度慢,难控制。一位参加“明清琵琶遗存展”的老师说:“左手在做润音处理时感受十分明显,如:做小三度推弦时,在钢弦上一般推至中弦处,而丝弦上,则要推到老弦这儿才能得到这个音高。”㉚动作上需加持一定的上肢动作,若单靠手指运动,稳定性会大打折扣;左手按音,要立起手指的小关节,且弧度要相对大一些,按音时需轻微拉弦,才能到达那个音高。当代琵琶按法弧度不需要很大,若用演奏当代琵琶手法去弹丝弦,往往音律不准,且按音容易滑动。他提出,“软质”的丝弦可以做出特有的吟揉,较钢弦而言,是否更加贴合中国传统音乐的音腔特征?㉛这种音腔的特性使得传统音乐听起来是“活的”,而这种音感是“汉民族根植于自己特定历史文化背景形成的音感观念(审美习性)”㉜。

结 语

丝弦是华夏民族持续两千多年对传统弦乐器声音感知的载体。随着20世纪中叶的乐器改革,除小范围保留在古琴音乐中,在琵琶、二胡、古筝等弦乐器中销声匿迹。通过大量存世老乐器的“声音考古”,“这些档案物品……作为发现逝去时光的诺亚方舟……充当着在未完成的过去和重新开放的未来之间的连接的可能”。㉝

这些老乐器作为物质文化遗产,是一种“特殊文献”,其本身保留的材质、形制、音高、音色、音律及使用者等信息对当代传统器乐曲的表演有重要的参考价值,另外还有大量制作工艺、装饰、文字、图像等信息,也给我们留下巨大的研究空间。

随着老乐器的不断发现和复原、复制工作的深入进行,我们不断尝试将复制旧七品的丝弦琵琶给当代的演奏者使用。除了对这个特殊音高的不适应,我们还惊讶地发现,几乎所有的演奏家都表示,丝弦更难以驾驭。可见不同材料对演奏技法以及演奏心态的要求都是全然不同的。所以,当我们谈论乐器表演的时候,一定不能离开乐器及它所处的时代。回到作品产生的时代,使用同时期的乐器演奏,在当下被称为“通晓历史”或“历史知情”的表演,保存完好的老乐器为这一研究提供了物质前提,透过乐器的不同材料,全面认识其音高、音律、音色、技法等,该乐器所蕴含文化的整体结构和意义才会全面呈现。

①宋向光《博物馆藏品概念的思考》,《中国博物馆》1996年第2期,第17-24页。

②Watson,J.R.,HistoricalMusicalInstruments:AClaimtoUse,AnObligationtoPreserve,JournaloftheAmericanMusicalInstrumentSociety,CIMCIMPublications,1991,Vol.XVII:pp.69-82.

③㉓㉕邢媛《回归本体——作为档案的乐器藏品研究》,《中国音乐》2024年第5期,第107-115页。

④笔者根据对金祖礼之子金元正先生的采访记录整理,采访时间:2019年7月4日。“张凤兴中乐器号”是辛亥革命至1937年抗战爆发期间苏州最具代表性的乐器作坊,1912年创立,刘天华、吴景略等经常前去定制琵琶、古琴等乐器。店主张云福会演奏和制作多种乐器,通乐律,能为笙点簧调音,制作功底深厚,诸如红木琵琶等高级品常由他亲手制作。详见《苏州民族乐器一厂厂志》,1986年内部资料,第15页。

⑤笔者根据田野笔记整理,时间:2023年12月11日,地点:上海大稣堂,受访者:沈正国、樊愉。

⑥笔者根据与樊愉的微信采访记录整理。采访时间:2025年3月18日。

⑦“天华斋”乐器制作坊始于清嘉庆六年(1801年),目前是福建省第三批省级非物质文化遗产代表性项目。该琵琶展示于2023年上海音乐学院“明清琵琶遗存展”中。

⑧金祖礼琵琶、天华斋琵琶测量:温度:30度;湿度:50%;琴弦材料:日本产丸三丝(子)弦;时间:2022年11月3日;朱英琵琶测量:温度:28度;湿度:52%;琴弦材料:日本产丸三丝(子)弦;时间:2023年12月22日。地点:上海大稣堂乐器文化工作室;测量、记录:邢媛、沈正国。

⑨《对旧制琵琶七品特殊音高的探讨》,载《陈泽民琵琶论文集》,北京:中央音乐学院出版社2013年版,第156页。

⑩⑪同⑨,第164页。

⑫2023年8月8日,地点:上海大稣堂,采访人:邢媛,被采访人:吴蛮。

⑬杨荫浏、曹安和、储师竹合编《瞎子阿炳曲集》,北京:音乐出版社1956年版,第22页。

⑭参见“世界的记忆——中国传统音乐录音档案”网站。

⑮杨荫浏《三律考》,《音乐研究》1982年第1期,第30-39页。

⑯邢媛、刘桂腾《鉴往知来砺行致远——中国少数民族乐器研究述评》,《音乐艺术》(上海音乐学院学报)2022年第4期,第20-30页。

⑰周旸、吴子婴、吴顺清《楚丝清韵:从荆州楚墓出土丝弦看传统造弦法》,《国际音乐考古学会第八届研讨会暨第四届东亚音乐考古学会年会论文集》(内部印刷),2012年,苏州。参见https://www.chinasilkmuseum.com/gskt/info_319.aspx?itemid=27806,访问时间:2022年10月2日。

⑱徐欣《草原回音——内蒙古双声音乐“潮尔”的声音民族志》,上海音乐出版社2014年版,第140页。

⑲㉚见“东方乐器博物馆”微信公众号,2022年11月1日,“明清琵琶遗存线上展——彩蛋篇”。

⑳见笔者对“中国琵琶-汪派传承演奏与理论人才培养计划”学员的采访笔记,2022年10月30日。

㉑邢媛《从“器”的变化看“声”的变迁——以“百年二胡回望暨王根兴制艺作品展”为例》,《黄钟》(武汉音乐学院学报)2022年第4期,第24-34页。

㉒笔者根据田野笔记整理,时间:2023年10月26日,地点:上海大稣堂。

㉔微信视频号:“我是哪一颗星星”,2023年12月11日。

㉖根据笔者对泉州乐器制作师王大浩老师的采访笔记整理,时间:2024年10月20日,地点:泉州。

㉗笔者根据对曾家阳老师的微信采访记录整理,2025年4月2日。

㉘曾家阳编著《泉州南音琵琶教程》,厦门大学出版社2006年版,第141页。

㉙同㉘,谱例见第230、233、234-235页。

㉛根据笔者对武汉音乐学院徐贺老师的采访笔记整理,时间:2022年11月,地点:上海。

㉜沈恰《音腔论》,上海音乐出版社2019年版,第8页。

㉝HalFoster,AnArchivalImpulse[J],October,2004,p.15.

[本文为2021年度国家社科基金艺术学重大项目“中国少数民族器乐艺术研究”(项目批准号:21ZD20)阶段性成果]

邢媛 上海音乐学院东方乐器博物馆助理研究员,上海音乐学院“国家民委中华民族共同体研究基地”研究员