摘要:回归器物“本体”的乐器学研究,就是以“物(乐器)”为“文”。把乐器作为直接材料,从器物细节中考察制作特点,从乐器上保留的使用、修复痕迹,找寻历史音高信息,探究逝去的制作技艺、演奏技法,推断使用者的演奏习惯,回溯乐器的生命历程。这一过程则犹如翻开一份尘封的历史“档案”。本文围绕博物馆乐器藏品及策展过程中的“二度田野”考察,结合物质文化研究中的本体论转向(OntologicalTurn),讨论人类学视域下回到乐器本身的发现,在物(乐器)与自然、环境、人在互动关系中反思乐器学研究中的人类中心主义,以期在“整体主义”立场上认识自然与文化、人类和非人类的关系。

关键词:乐器学;本体;档案;乐器藏品

作者简介:邢媛(1979—)女,汉族,博士,上海音乐学院助理研究员。

引 言

19世纪末,比利时布鲁塞尔乐器博物馆马依永(Victor-Charles Mahillon)依照自然学科的“分类”对该馆藏品以“乐器发声体的振动方式”进行了编目分类。其后,霍恩博斯特尔和萨克斯在此基础上发表了“乐器分类法”(1914),标志着对乐器进行描述性(Description)和分析性(Analyticity)的乐器学(Organology)建立。

20世纪中叶,随着民族音乐学的发展,音乐文化研究兴起。以梅里亚姆为代表,对乐器的研究除了基本的描述外,还要涉及乐器的被赋予的观念、象征,乐器与人类的关系等。①鉴于音乐人类学关注乐器的文化语境,故以“文化中的乐器和乐器中所蕴含的文化为核心”展开研究的乐器学,被称为“乐器文化学”②。20世纪80年代以来,受新博物馆运动、本体论转向(Ontological Turn)、物质文化研究等理论思潮的影响,人类学家反思人类中心主义,探讨“物”的主体,乐器研究也期望从“整体主义”立场上认识乐器,梳理物与自然、环境、人的关系。

博物馆的乐器藏品具有一般的文物属性,但与其他文物不同的是它们“不仅是特定形态的物质实体,同时也是‘信息载体’”,是人类音乐文化生活的重要见证物,③也是“特定时期乐器制造技术和音乐文化、仪式实践的文献”④。博物馆中大量老乐器是研读、学习的特殊“文献”,也是一份具有时代、地域特征、音乐文化、制作技艺的“档案”。这些藏品“并非完成了的客体(档案),更是一份‘等待物’”,等待后来者的“聆听”“凝视”,使用和解读。⑤

一、回归乐器本体

日本《音乐大事典》“乐器学”词条:要把乐器本身作为直接资料,认为乐器“作为物质文化的乐器密切反映了各种人类集团(民族乃至文化)所具备的技术及其所处的自然环境(乐器的材料),它们的存在方式因民族、时代的不同或多或少有差异”⑥。把老乐器作为直接材料,犹如翻开一份历史档案。

“作为音乐艺术的工具,乐器具有与其他产品不同的特性。乐器的演变和发展,不能超出艺术实践特定的范畴,不能像其他产品那样随着科学技术的进步而日新月异。这并非说乐器是不变的,只是它的演变过程往往间以相当长的相对稳定期。这是由于掌握和发展某种乐器的演奏技巧以及积累起丰富的该乐器演奏的曲目,都须有较长的时间。”⑦

博物馆回归乐器本体的研究,无异于音乐“考古”。在这一过程中,老乐器不仅具有一般“老物件”的文物价值,更重要的是,它本身保留的音高信息,对于研究留声机之前“哑巴音乐史”时期的音高具有不可替代的作用。这一价值“通过保护它们免受侵入性(intrusive)修复和使用造成的物理损坏来实现,实际上,历史乐器是详细介绍历史乐器制作工艺和技术的主要文件……古董乐器,尤其是那些保留了大量历史完整性的乐器,是一种不可再生且日益减少的文化资源——一种濒临灭绝的物种”⑧。

案例1.琵琶品位:文物互证

2019年9月,在笔者参与组织、策划的“大同乐会百年纪念”系列活动中,展出了一件百年老琵琶(见图1)。据琵琶主人金元正先生回忆,此件为其父亲,大同乐会金祖礼(见图2)于20世纪20年代定购于苏州张凤兴中乐器号⑨(以下简称“金祖礼琵琶”)。琵琶为如意凤尾式样,四相十二品,背板近琴首弦轴架处刻有“姑苏张凤兴造”字样(见图3),象牙覆手上有钢笔的“金祖礼”签名。从金祖礼琵琶的用料、工艺来看,乐器制作、修复师沈正国老师判断为姑苏琵琶制作名师张云福之作。

20世纪50年代前后,平均律品琵琶风靡全国,这一时期物资匮乏,多数演奏者选择将手中原有的四相13品琵琶直接改为六相24品。如此,现今遗存大量20世纪初期制作的琵琶主体虽为原件,但品相已非旧制。金祖礼琵琶原件保存完好,所有部件均未改作,岳山、天牌、地牌及覆手皆为象牙,弦轸水牛角,面板上右手演奏留下的凹痕清晰可见。关键是,琵琶品位未改动,实为难得。

从左往右依次为

图1 金祖礼琵琶

图2 金祖礼持此琴照

图3 款识:“姑苏张凤兴造”

2022年10月,在笔者策划的“明清琵琶遗存展”上展出了一件清代“天华斋”⑩琵琶(见图4)。此件由沪上私人收藏家所有。琵琶琴首为蝙蝠形,四相十二品,凤凰台上刻“天华斋”三字(见图5),4个相位由黄杨木镂雕而成(见图6),极为少见;天牌、地牌为骨制,分别刻有“江山千古秀□”“幽咽泉流水下滩□□”的字样,字体的书写和刻工一般;弦轴为黄杨木6阴棱式,较一般弦轴纤细。琵琶整体纤巧秀气,面板、背板为桐木制,面板嵌入背板止口,面板底部至倒数第二品处有明显的开裂痕迹,覆手为硬木制镶骨,腹腔内置音簧,晃动琴体可听见弹簧振动之声。另一个特殊之处是第10、11品非完整横贯四根弦的音品,第10品仅适用于子弦,第11品适用于中弦、缠弦和老弦,两个品上下错开。从琵琶整体外观上看,使用痕迹较少,经沈正国老师查看,琵琶整体及所有配件亦未改动。

从左往右依次为

图4 天华斋琵琶

图5 凤凰台“天华斋”名号

图6 黄杨木缕雕相位

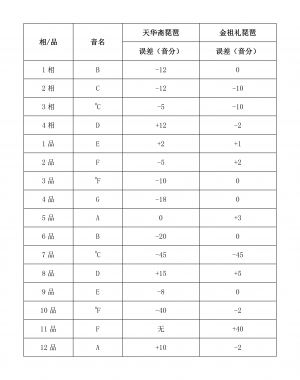

以上两件音品位置未经改动的琵琶,保留了20世纪中叶以前琵琶的音高信息。为此我们选取了日本制丸三品牌丝弦用于两件琵琶的测音。测音在琴弦调试一周进行⑪。测音数据如下(见表1)。

表1 琵琶测音数据表

表1中两件琵琶的第7品音高惊人的一致,皆比#c低45音分。这一数据与陈泽民先生所说“特殊音高”吻合。关于这个音高,陈泽民认为是旧制琵琶的第七品位,是琵琶正调的第七级音,“乙”字,这个音位在琵琶子弦定位“a”时,音高不足#c1,但又比c1略高。学界把这种界于c1与#c1之间的音高称为“特殊音高”“3/4音高”或“中立音”,这个音高存在于明清以来遗存的四相十品琵琶上⑫。

陈泽民先生分析,旧制琵琶这种“特殊音高”的源头可能是“西北少数民族音乐中的半降si逐渐被汉民族吸收”的缘故⑬。由此判断,这种特殊的音高在唐制阮咸和琵琶上存在逾千年。从自然形成听觉上的习惯,是对音高审美喜好的选择。习惯不容易改变,如阿炳曾在录音时对曹安和说“你这把琵琶我弹不惯”,进而通过“推弦”来实现“旧七品”琵琶的特殊音高⑭。2023年,演奏家吴蛮在弹奏金祖礼琵琶时,对它的七品音高表示了极大的兴趣:“跟我们现在的不一样。”⑮她在演奏中采取了与阿炳相同的“推弦”。与阿炳的“推弦”不同的是,吴蛮的听觉已经不能适应金祖礼琵琶上的特殊音高,她的“推弦”是改变这个“特殊音高”以实现当代“标准音高”。

为了找到这两个音高的差异,笔者对比了阿炳1950年和林石诚1994年《中国民族音乐名家名曲经典系列》的录音版本。曹安和记录阿炳演奏谱的《大浪淘沙》⑯(见图7),乐谱第二行最后一小节第二拍的音高si,阿炳的录音听到的是明显降低而感觉“不准”的si,林石城演奏得就“舒服多了”。理论、实物与音响在这一刻得到互相印证。这正是乐器学研究“文物互证法”⑰的典型案例。

图7《大浪淘沙》

琵琶上这种“特殊音高”也曾受到杨荫浏的关注。杨荫浏对这个“特殊音高”经历了28年从否定到肯定的认识过程,在后期的文章中对自己的“错误进行检讨”。他认为自己“没有考虑到我国人民长期的音乐实践,忽略了本国音乐的特殊性”,指出这种“特殊音高”有它特殊的表达性能,有时在情调深沉强烈之处,不是一般4、#4、7、♭7能代替。杨先生认为,这个特殊音高的存在增加了音阶的复杂性,给作曲、和声带来新的矛盾和课题。解决这个问题的办法,唯有向音乐实践中去找,向民间合奏和伴奏中学习,不应该消极地轻易放弃它⑱。

案例2.京胡弦轴:“槽—孔”之惑

京胡是京剧音乐的核心和基础,也是中国颇具文人气韵的乐器。制作一把上乘的京胡,选材、用料极其讲究,不同时期、不同地域、不同制作师的京胡制艺也各具特点。上海艺术研究中心珍藏的一批京胡藏品中有一件“胡琴圣手”陈道安遗存京胡,曾多次亮相于京胡展中,笔者有幸于2019年在大龢堂乐器工作室得见此琴。

初看此琴,是北方制艺。其弦轴为8阳棱式,顶端扁平,像极了大蒜的底部,业界俗称“蒜瓣式”弦轴,是典型的天津京胡制艺风格。然而、细看下来发现,下方弦轴系弦孔(也称“穿弦眼”)非常特别:弦孔与琴轸末端是凿通的(见图8)。这个不寻常的细节引起笔者的注意。

中国京胡弦轴系弦孔的制作,南方和北方习惯不同,业界常称“南槽北孔”。北方制作习惯在弦轴上开孔系弦(见图9)。由于外弦易断,为使换弦便捷,南方制琴师选用弦轴末端开槽的系弦方式(见图10),缩短换弦时间。可是陈道安这把琴上却是“槽孔同现”。缘何会出现这样不同寻常的现象?

从左往右依次为

图8 槽孔同现

图9 北方弦孔

图10 南方弦槽

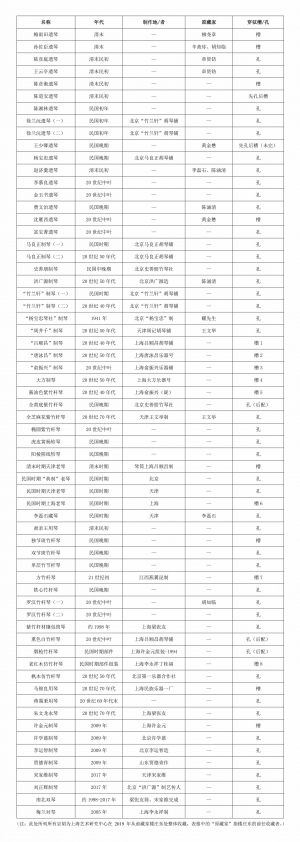

过去,京胡弦轴系弦孔的制作基本按地域习惯,偶有特例。笔者查阅上海艺术研究中心收藏的66件京胡藏品资料。其中,弦轴采用系弦孔的案例有48件,含24件北方制琴、4件南方制琴,另外20件制作信息不详;采用系弦槽的案例有16件,含10件南方制琴、1件天津琴杆上海琴筒的装配琴,另外5件不详。(见表2)

表2“中国京胡文化展暨楼庄东收藏陈列”展品信息

从表2可以看出,这批藏品中有4件弦轴采用非“南槽北孔”的制作特例,分别为:上海梁张友20世纪70年代制琴、1998年前后制琴和2005年上海李永祥制梅兰对琴。从时间上看,四件京胡的制作年代皆为20世纪中叶以后,这一时期的京胡制作已经有了统一的国家标准⑲。这一时期京胡也普遍采用钢丝弦,断弦更换的概率较丝弦大幅减少。2005年,上海制作师李永祥受楼庄东委托定制,“梅兰对琴”使用北方弦孔方式。据当时参与“梅兰对琴”设计的沈正国老师回忆,选用弦轴孔主要考虑当下实用的钢丝弦不像丝弦一样易断,故而选择了与另一弦轴统一的系弦方式⑳。

陈道安京胡弦轴上的“槽孔同现”暗含着乐器“北制南用”的生命历程。陈道安,祖籍江苏江阴,1878年生于北京,13岁时拜梅雨田为师,1904年移居沪上,20世纪20年代初在沪上白脱路(今凤阳路)悬壶济世,活动足迹遍及杭州、宁波、湖州、常熟、江南各地,1956年任上海文史馆馆员。陈道安曾为欧阳予倩、程君谋等人操琴,其“弓法、指法”得梅雨田真传㉑,演奏独具神韵,与北京琴师陈彦衡并称“南北二陈”㉒。此琴“槽孔”先后出现的细节表明其所处的“时空网络”㉓关系,即该琴初为北方制作弦轴开系弦孔,后为习惯于南方弦槽换弦的琴师使用,在已有系弦孔的基础上直接开槽。这与陈道安在南、北方京剧圈活动史吻合,佐证了琴师陈道安“北琴南拉”的艺术经历,㉔这件器物也因此拥有了它的社会“意义”㉕。

这种“槽孔同现”的情况并非孤例。同是上海艺术研究中心藏的王少卿遗琴。该琴的外弦弦轴设系弦孔,与陈道安京胡类似,在系弦孔的外端还有一条未完成的、切不居中的半截未完成弦槽(见图11)。王少卿曾任梅兰芳琴师,参与梅派创腔,京二胡的创制。该琴曾在多位收藏家手中辗转,弦槽是善于动手的王少卿或是某位藏家受南方流行的弦槽影响所为。然而,想要在已经定型的弦轴末端开细槽通至系弦孔,并非易事。从这个“半途而废”㉖的系弦槽可见开槽的难度之大,非常人所能“驾驭”。这一细节背后未知的故事在丰富这件京胡生命历程的同时,也为当今研究者提供了丰富的想象空间。

图11 未完成弦槽

二、不断构建的“档案文本”

“‘档案’是前人走过所留下的足印,是过往人、事、物‘记忆’的存留记录,人类思想与经验的过程,书写历史的重要根基。”㉗把“档案”的视角放到乐器(物)上,从定义上扩展了档案的外延,把乐器文物看作一种“特殊的文献”。

2023年1月19日,国家档案局公布第五批中国档案文献遗产名录,包括随州曾侯乙编钟在内的55件(组)档案文献入选。㉘曾侯乙编钟因完好地保存了当时的乐音信息,“作为档案文献的载体,其铭文与音响互通互证,记录了约2400年前中国的音乐理论与实践”㉙。

乐器在进入博物馆之前,因为其用于演奏,其“修修补补”的现象在中国传世古琴上最为常见。清雍正朝整理宫廷古琴时,雍正命“头等琴‘着会弹琴人收拾妥协’,换得玉足玉轸”㉚,文博界的器物修复一般有两种:一是修复原式修复,用于展示;二是保管式修复,只修复入藏时的断裂、脱落部分,原已缺失部分不做修复,便于收藏和研究。

国内的乐器修复实践始于1994年中国艺术研究院的“中国古琴名琴名曲国际鉴赏会”。这次鉴赏会不同于以往的打谱、交流、琴赛等活动,而是围绕展览、鉴赏、琴制等主题展开㉛。2013年以来,浙江博物馆、重庆中国三峡博物馆、青岛博物馆等亦曾有修复馆藏古琴,用于演奏的尝试。这些修复力图“兼具博物馆修复与演奏修复的特点”,“在保持其琴体历史信息的情况下,对于严重影响演奏的部分进行修整,且所有修整皆可逆”。㉜

一件艺术品,无论多么古老只有当它活在某些人的个体化体验中时,才实际上是一件艺术品,而不仅仅潜在的是一件艺术品。作为一张羊皮、一块大理石、一幅画布,它经历各个时代,(尽管遭受了时光的各种蹂躏)但仍是同样的东西。然而,作为一件艺术品,每当它被审美体验时,就被再创出来。㉝

这些“修缮”乐器(物)犹如忒修斯之船(The Ship of Theseus),在“修修补补”中不断生长(growing.Tim Ingold,2014)。

1.乐器“主件”

2019年,笔者筹备“百年大同纪念活动”时了解到,中央民族乐团琵琶演奏家陈贵平老师藏有一把其父陈天乐使用过的琵琶。据陈老师陈述,这把琵琶已经“没什么用”,想“丢掉”。经商议,该琵琶由上海大龢堂沈正国老师修复,用于展览。

此琴的琴首与琴颈的连接处断落,六相24品,品、相、覆手散落,但并无遗失(见图12);桐木面板、老酸枝背板保存尚好,无变形、开裂。琴首正面为寿字如意,背面为罕见的如意款,琴轸及相位用白牛角,无弦。沈老师判断此琴应出自上海琵琶制作名师万子初之手。

图12 陈天乐遗存琵琶

20世纪50年代末60年代初,乐器厂制作师的等级可以从制作乐器的材料上区分。彼时,上海民族乐器厂只有万子初可以使用酸枝木做高端琵琶,年轻师傅只能做普通琴。从残落的相位痕迹上可以清晰地看出,这个琵琶由旧制四相十三品琵琶改制而成,应是20世纪60年代前后民族乐器改革的产物。这一时期,因经济、物资条件较差,多数演奏者都选择在原来的四相十三品琵琶上重新改制,也就是将原品相敲掉重新换一套。这种做法在当下留存的老琵琶上并不鲜见。卫祖光留存有一把卫仲乐先生早年使用的琵琶,姚安存一把孙裕德先生留下的琵琶皆为此状(见图13)。

经过数月修整的琵琶在纪念展览中亮相,令陈贵平老师惊叹不已,他用“起死回生”来形容这次修复。笔者也专门就此问题采访了沈老师。在他看来,只要配件没有丢,都是小问题。开裂,尤其是变形,才是毁灭性的。但这件琵琶面板背板保存非常完好,因干燥造成的部件脱落修复很简单,但绝不能用化学胶,那样的胶合不可逆,是对乐器真正的、毁灭性的损坏。㉞

图13垫高相位的痕迹

切萨雷·布兰迪(CesareBrandi)曾提出文物修复的原则,其中之一是:“所有的修复干预都不应使未来的任何干预不可能再进行下去。相反,要为它们提供便利。”他指出,这个原则“涉及未来”㉟。中国传统乐器制作采用天然黏合材料,这就保证了乐器在日后需要修改、调整的时候,所有黏合皆可逆。

据查阜西考证,中国唐代以前使用小麦制作的胶合物,唐代开始大量使用糯米胶并传到日本,日本至今仍保留着使用糯米胶的传统。㊱近代以来,黄鱼胶因黏合强度高,材料易得,是乐器黏合中最常用的材料。20世纪70年代前后,中国沿海黄鱼遭大量捕捞,野生黄鱼资源开始衰退,鱼鳔越来越难获得,价格越来越高。受这一自然生态变化的影响,乐器制作领域转而寻找到黏合强度次于鱼鳔胶的猪皮胶(由猪背部和大腿部制成)来代替。而当下,经济实惠的化学胶普遍使用在规模化的乐器制作中,但是由于化学胶不溶于水,尤其在老乐器的修复中,使用化学胶是对老乐器极其严重的破坏!这些材料的使用和变迁都是“历史实践和现代变化的证明”㊲。不论是出于对传统的无知,还是对利益的追逐,“不可逆”的化学胶在乐器上的使用,是对乐器“未来”的不负责。沈老师修复该件正是采用传统技术进行修复。他说:“这个琵琶我泡了几天才把面板泡出来”,“最近温度低,这块面板得要用热水才能泡出来”等等,足见他修复的耐心和审慎。

这件琵琶修复时,我请教沈老师:既然我们能看出这把琵琶是由四相13品改为六相24品的痕迹,那为什么不改回四相13品?

沈老师说,在20世纪60年代前后,中国民族乐器改革在琵琶上,除了尺寸上整体放大外,形制变化最大的是相位和品位的增加,即旧制四相13品改为六相24品。这件琵琶的覆手、面板都根据新的制作标准,出自名师之手,制作规范。乐器在使用了相当长的时间,并且包浆完好,作为乐器改革时期的典型案例。沈正国老师认为,保留这一历史时期特征的价值远高于返回旧制。

切萨雷·布兰迪认为,艺术品以“不能造成艺术上的伪造或历史上的虚假,不抹去艺术作品在时光流转中获得的每一经历痕迹”为前提,“旨重建出艺术作品的潜在一体性(potentialoneness)”㊳。保留24品而不恢复旧制正是布兰迪所述“不史实伪造”,而关于这个“一体性”的问题,琴弦值得讨论。

2.乐器“配件”

琴弦是弦乐器上非常重要的部件。它的材料、质量直接影响到乐器的音色、音质、演奏手感、演奏技法,乃至听觉审美。然而,长久以来,中国民族乐器制作和研究领域对类似品、弦、码、弓这些“配件”的重视度远远不够,在相应的国家乐器制作“标准”文件中也是空白。㊴在20世纪中叶,中国民族乐器上琴弦带来的声音变化曾被描述为一场“音色革命”㊵,琵琶亦在其中。

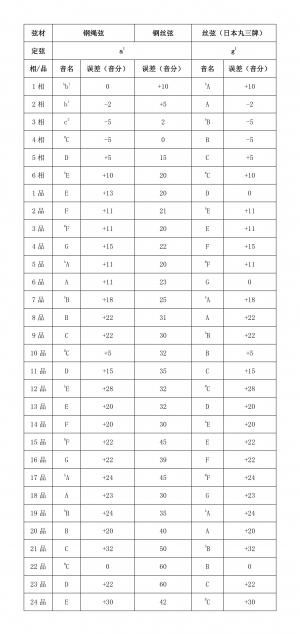

陈天乐琵琶所处的年代,是丝弦到钢弦转换的特殊时期,钢绳弦(缠弦)、钢丝弦(裸钢丝)和丝弦并存,而琵琶不同材质琴弦的排品位置是有差异的,选用什么材质琴弦就成为修复过程的最后一个问题。笔者和修复师沈正国老师使用三种不同材质的琴弦对陈天乐琵琶子弦进行了音高测试。㊶考虑到丝弦所能承受的张力,我们定弦时选择了G而非标准音高A。测音数据见表3。

表3 陈天乐琵琶三种材质测音数据表(子弦)

从测音数据看,模仿丝弦的钢绳弦和丝弦的数值比较接近。除了1相、1品和6品有细微的差别外,其他21个音位的数据相同。整体上,丝弦的音高准确度略胜一筹。相较之下,钢丝弦的误差整体偏高,误差在20—40音分的有18个,高出40音分至60音分的有7个音位,且都在琴弦张力相对更大的高音区。音高误差最小部分集中在钢绳弦和丝弦上的2、3、4、5相,数值浮动都在5音分以内,而这四个音位正是这件琵琶在四相13品到六项24品的改动中保留下的仅有的4个音位。乐器“主件”与“配件”形成的乐器“一体性”,在音高问题上由此明晰。然而,从琴弦材质出发“重建出艺术作品的潜在一体性”不仅如此,还继续延伸,体现在演奏技法上。

以“坠弦”为例,左手按音时,利用琴弦的摩擦系数将上半部分琴弦向下坠,以得到比音位音略低的音高,使音高“更具活力,显得挺拔”。这种技法李廷松先生在演奏《霸王卸甲》中使用并传授于陈泽民,在李廷松的演奏谱中被记录为“绰”“→”㊷。琵琶演奏左手“绰”的技法,仍存在于现代琵琶演奏技法中,记谱法略有差别,意思皆为“从低音位滑到高音位”㊸。琵琶演奏家汤晓风说,李廷松的坠弦,更强调“音高本身的从低到高的变化”,现在的演奏则“更强调音到音之间的过程”,“这也能从一个侧面反映出李廷松对音高处理的细腻和丝弦在演奏中体现出的更丰富的表现力”。㊹陈泽民先生表示,这种技法较难掌握,在快速进行时无法使用,且只能在丝弦上使用。陈泽民解释这种技法只存在于丝弦上的原因是,丝弦有摩擦系数,而钢丝弦“表面光滑,不能给手指带来摩擦系数”㊺。除此之外,丝弦较钢丝弦“软”的特性是所有首次上手丝弦琵琶演奏者的共识。笔者就此问题曾专门采访陈泽民先生。陈先生认为,丝弦比钢弦的弹性大是很重要的前提㊻。

笔者曾于“明清琵琶遗存展”中,面向来自全国各大专业乐团和院校的30位琵琶演奏家开展丝弦演奏实践,并进行丝弦演奏体悟的调查。武汉音乐学院徐贺提出,“软质”的丝弦可以做出特有的吟猱,较钢弦而言,是否更加贴合中国传统音乐的音腔特征?㊼徐贺不知他说的“特有的吟猱”还包括“坠弦”,这也是当下琵琶演奏中已经“消失”的技法。在笔者的考察中,曾有幸记录中央音乐学院张强老师得陈泽民先生亲授的“坠弦”技法,显著的音高降低和升高,在同一个音位上,通过手指压弦的角度和力度调整得以实现㊽。

乐器主体部件、“附属配件”琴弦(材料)等“物”的要素与技法、风格等“人”的要素是一个完整的系统,它们共同组成琵琶的“一体性”。这个“一体性”的琵琶“形成是多元行动者参与的结果”,“是物质材料与实践者在自然、生态环境与社会文化之间持续行动、互动的结果”㊾。笔者曾截取张强老师演示坠弦技法的视频片段,命名为“消失的技法:琵琶—坠弦”,发在自己的视频号中㊿,短短数日,视频点击量超过4万次,包括众多琵琶演奏专业人士,更有数位通过私信联系到笔者,表达出对丝弦的兴趣……

丝弦是华夏民族持续两千多年对传统弦乐器声音感知的载体,随着20世纪中叶乐改浪潮,除小范围保留在古琴音乐中,在琵琶、二胡、古筝等弦乐器中销声匿迹。通过博物馆的乐器考古,“这些档案物品……作为发现逝去时光的诺亚方舟,此时此刻,充当着在未完成的过去和重新开放的未来之间的连接的可能”[51]。正如萧梅教授谈到档案作为“本体”时,强调“‘物’的本体论,意味着它并非是完成了的客体(档案),更是一份‘等待物’。后来者的‘聆听’和‘凝视’,后来者的使用和解读,在让历史流动起来的同时,也将以自己的知识参与其中,种下新的生命之树,结出新的知识之果”[52]。

结 语

回到乐器本体的研究,就是以“物”为原点,深入乐器藏品的材料、制作、修复、演奏、保护、展示等过程,帮助我们看清物(乐器)与自然、物与人的关系,以及物在不同时代、不同社会的“行动力”。

近年来,受人类学“本体论转向”(OntologicalTurn)的理论影响,以“单件乐器志”为方法开展的乐器学研究,更关注自身的“主体性”,如泰勒·亚明(TylerYamin)对巴厘宫廷甘美兰的生命研究和李海伦(HelenRees)对东亚和东南亚乐器在物质及社群世界里的生命力研究。其研究包括三个方面:一是物(乐器)作为考察(音乐)文明的标志物;二是透过物(乐器)来考察社会(音乐)文化过程;三是关注物(乐器)本身的能动性,即物(乐器)是如何参与到社会(音乐)文化实践过程中的,物(乐器)本身具有行动力。[53]其主旨都是反思乐器学研究中的人类中心主义,说明人围绕乐器的一切“行为”都受乐器本身的“制约”,人的行为只能依乐器自身的客观条件展开。人对乐器的认识,是在与乐器的互动中不断变化,不由人一次性地主观决定。

博物馆中的乐器文物,因与其原始语境分离成为文物和档案,其曾有的乐器属性,并未因此消失,因而成为再现当时真实的证据[54],遂可以“物作为档案”进行研究。笔者的上述研究认为,研究乐器的传统意义只有透过器物本体,其文化的整体结构和意义才会呈现出来。

*本文为《中国音乐》编辑部举办“第五届音乐学硕博研究生优秀学位论文评选”获奖博士论文。

①〔美〕艾伦·亚·梅里亚姆著:《音乐人类学》,穆谦译,北京:人民音乐出版社,2010年,第46页。

②萧梅、庄晓庆:《乐器文化学》,载洛秦编:《音乐人类学的理论与方法导论》,上海:上海音乐学院出版社,2011年,第160页。

③宋向光:《博物馆藏品概念的思考》,《中国博物馆》,1996年,第2期,第17-24页。

④“乐器藏品”定义:国际博物馆协会乐器专业委员会(Conservation o fMusical Instruments-ICOM CIMCIM),2022年12月1日。

⑤萧梅:《音响档案本体论》,《黄钟》,2022年,第2期,第4-18+166页。

⑥〔日〕杉田佳千、山口修:《日本〈音乐大事典〉词条——乐器学》,应有勤译,《乐器》,1994年,第4期,第11-13页。

⑦中国大百科全书编辑部编:《中国大百科全书·音乐舞蹈》“乐器”词条,北京:中国大百科全书出版社,1992年,第836页。

⑧J.R.Watson."Historical Musical Instruments:A Claim to Use,An Obligation to Preserve".Journal of the American Musical Instrument Society,CIMCIM Publications,1991,Vol.XVII,pp.69-82.

⑨“张凤兴中乐器号”是辛亥革命至1937年抗战爆发期间苏州最具代表性的乐器号,1912年创立,刘天华、吴景略等大家经常前去定制琵琶、古琴等乐器。店主张云福会演奏和制作多种乐器,通乐律,能为笙点簧调音,制作功底深厚,诸如红木琵琶等高级品常由他亲手制作。详见《苏州民族乐器一厂厂志》,第15页。

⑩福建省第三批省级非物质文化遗产名录项目名单:《“天华斋”乐器坊创立于清嘉庆六年(1801年)》(http://wlt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/fycx/fwzwhycdbxxmml/202003/t20200319_5219572.htm),2022年12月22日。

⑪温度:30度;湿度:50%;琴弦材料:日本产丸三丝(子)弦;日期:2022年11月3日;地点:上海大龢堂乐器文化工作室;测量、记录:邢媛、沈正国。

⑫ ⑬ ⑭ 陈泽民:《对旧制琵琶七品特殊音高的探讨》,《陈泽民琵琶论文集》,北京:中央音乐学院出版社,2013年,第156;164;164页。

⑮ 引自笔者田野笔记:“老琵琶的声音”。地点:上海大龢堂乐器文化工作室。采访人:邢媛,被采访人:吴蛮,访问日期:2023年8月8日。

⑯ 杨荫浏、曹安和、储师竹合编:《瞎子阿炳曲集》,北京:音乐出版社,1956年,第22页。

⑰邢媛、刘桂腾:《鉴往知来砺行致远——中国少数民族乐器研究述评》,《音乐艺术》,2022年,第4期,第20-30页。

⑱ 杨荫浏:《三律考》,《音乐研究》,1982年,第1期,第30-39页。

⑲ 中华人民共和国轻工业部部标准(京胡SG146-78),1979年。

⑳引自笔者田野笔记。地点:上海大龢堂乐器文化工作室,采访人:邢媛,被采访人:沈正国。采访日期:2022年12月8日。

㉑金立人:《青衿琴票陈道安》,《中国戏剧》,2000年,第3期,第53-56页。

㉒楼庄东:《中国京胡与琴师》,上海远东出版社,2011年,第28页。

㉓潘守永:《物质文化研究:基本概念与研究方法》,《中国历史博物馆馆刊》,2000年,第2期,第127-132页。

㉔㉖夏萍主编:《中国京胡品鉴——上海艺术研究中心馆藏京胡图录》,上海:上海文化出版社,2022年,第41;57-58页。

㉕Susan M.Pearce,Objects as meaning or narrating the past,Interpreting Objects and Collections,1994,pp.19-29.

㉗黄均人:《典藏音乐——论音乐档案工作之理念与方法》,台北:五南出版社,2019年,第9页。

㉘《第五批中国档案文献遗产名录》,中华人民共和国国家档案局(https://www.saac.gov.cn/),2023年1月21日。

㉙《2400年前人类有声的“音乐记忆”曾侯乙编钟入选中国档案文献遗产名录》,“湖北省博物馆”微信公众号,2023年1月21日。

㉚《林姝·故宫收藏与档案所见雍正皇帝(之二)高山流水是知音——雍正皇帝与古琴》,《紫禁城》,2012年,第8期,第50-59页。

㉛萧梅:《抒古韵于新声追传统于未来——中国古琴名琴名曲国际鉴赏会侧记》,《音乐研究》,1994年,第3期,第100-103页。

㉜林晨:《公藏古琴器的活化保护——以“枯木龙吟·让古琴醒来:中国艺术研究院馆藏古琴音乐会”为例》,《人民音乐》,2020年,第5期,第24-28页。

㉝〔意〕切萨雷·布兰迪:《修复理论》,陆地编译,上海:同济大学出版社,2017年,第73页。

㉞引自笔者田野笔记。地点:上海大龢堂乐器文化工作室,采访人:邢媛,被采访人:沈正国,采访日期:2019年9月21日。

㉟㊳同注㉝,第90;77页。

㊱查阜西编:《传统的造弦法》,北京:中央音乐学院民族音乐研究所,1957年。

㊲转引自詹妮弗C.波斯特:《声音材质、皮和骨:欧亚商贸之路上的鲁特与生态》,邓晓彬译,载韦慈朋、萧梅编:《丝绸之路上的抱弹类鲁特:理论与实践的互动,从古到当代表演》,上海音乐学院出版社,2019年,第287-301页。

㊴邢媛:《从“器”的变化看“声”的变迁——以“百年二胡回望暨王根兴制艺作品展”为例》,《黄钟》,2022年,第4期,第24-34页。

㊵成公亮:《漫话五十年来的琴弦》,载《秋籁居琴话》,北京:生活·读书·新知三联书店出版社,2009年,第47页。

㊶环境温度:23℃;湿度60%;测音:邢媛、沈正国;记录整理:邢媛;测音软件:TunerLite;日期:2019年9月1日;地点:上海大龢堂。

㊷㊺同注⑫,第179页。

㊸陈泽民主编:《汪派琵琶演奏谱》,北京:人民音乐出版社,2004年,第77页;上海音乐家协会琵琶专业委员会编:《中国琵琶考级曲集(上)》,上海:上海音乐出版社,2007年,第170页;闵季骞编著:《少年儿童琵琶教程》,上海:上海音乐出版社,2016年,第10页。

㊹见笔者与汤晓风的微信对话记录,2024年5月12日。

㊻引自笔者田野笔记。地点:北京陈泽民府,采访人:邢媛,被采访人:陈泽民,采访日期:2020年1月9日。

㊼笔者参与国家艺术基金2022年项目“中国琵琶——汪派传承演奏与理论人才培养计划”(上海音乐学院汤晓风主持)、“明清琵琶遗存展”的策划工作。培训期间,展览老琵琶学员全部为培训班学员开放演奏,并于后期录制了每位学员演奏丝弦琵琶的资料,笔者逐一采访了他们对丝弦演奏的体会,部分公开在“东方乐器博物馆”微信公众号,2022年11月1日,“明清琵琶遗存线上展——彩蛋篇”。

㊽地点:上海大龢堂,采访人:邢媛,被采访人:张强,采访日期:2023年10月13日。

㊾[53]郭靖雯、潘天舒:《人类学视域下物质文化研究的多个面向——回归到物本身的研究》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》,2023年,第4期,第42-50页。

㊿微信视频号:“我是哪一颗星星”,2023年12月11日。

[51]HAL FOSTER.An Archival Impulse,OCTOBER,2004,p.15。

[52]同注⑤。

[54]André Desvallées.Key Concepts of Museology,Armand Colin,2010,p.51.