《乐记》有云:“诗,言其志也;歌,咏其声也;舞,动其容也。三者本于心,然后乐器从之。”乐器作为中国传统音乐的重要载体,延伸出中国乐器应该如何发展的百年追问。什么样的乐器能够承载中华民族的声音,成为中国传统音乐发展面临的一个标志性命题,也被视为中国近现代音乐史上最重要的事件之一。“五四”新文化运动以来,音乐家采用科学主义态度审视乐器,辅以重构音响的行为,意指“中国民族乐器改革(良)”的专有名词“乐改”由此而生。

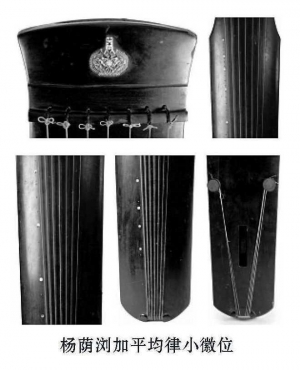

“乐改”全称,究竟更适用于乐器“改革”还是“改良”,在当年并未达成统一。中华人民共和国成立后,学术界在沿用20世纪初的“改良”一词时,逐渐出现了“改革”的说法。在1954到1964年十年间,“改良”“改革”两词同时出现在各类文章中,如李元庆《谈乐器改良问题》(1954)、《谈乐器改革的原则》(1955),杨荫浏《在乐器改革方面也要向解放军学习》(1964)等。①称谓上的交替运用,见证了当事人多元而纷呈的观念,也证实了“改”的行动和进展可能在当年更受关注。至于究竟该把这场变革归为一刀切的政令、一厢情愿的理想,或是两者牵涉交融的合力,至今争论未决。无法否认的是,“‘乐改’波及的广度和深度,涉及的品种和类别,到了所弹所奏、所闻所见皆与此相关的程度,无论外形还是内构,无论音律还是音质,无论材料还是工艺,无论音量还是音域,所有面相都与‘乐改’有着或深或浅、或实或虚的关联。可以说这是一场中国乐器史上从未有过的翻天覆地的变革,无论人们采取怎样的态度看待,都无法回避波及所有乐器现有形态的浪潮”②。

一、乐改:以国家之名

1953年10月5日,在“中华全国音乐工作者协会全国委员会扩大会议”上,原“中华全国音乐工作者协会”更名为“中国音乐家协会”,通过了第一份《中国音乐家协会章程》,将“组织会员推动研究和整理我国各民族的古典乐曲、歌舞音乐、戏曲音乐及其他民间音乐,改进民族乐器,以发扬我国各民族音乐之优秀传统”列为“中国音乐家协会的任务”的第五条③,由此统一了“改进民族乐器”的认识。可以说,从这份章程开始,20世纪初以大同乐会、国乐改进社等为代表的音乐家群体改进中国乐器的意愿正式得到了官方认同,为心愿化为行动,提供了可靠的支持。

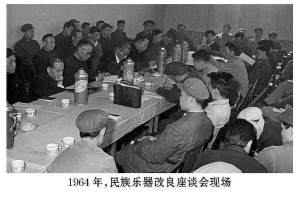

根据70年实践的时间特性,笔者将新中国“乐改”划分出3个阶段,即举国行动(1954—1966)、逆流激进(1966—1976)到化入常态(1976至今),随着政府和社会的协调合力,“乐改”也从“以国之名”的特殊关注逐步融进了时代发展的共同节奏。“乐改”的起跑是以李元庆为代表的“乐改小组”④紧跟形势,积极回应一线乐团和制作方,不断进行阶段性总结,致力解决中国乐器个体和群体(包括民族管弦乐队组合建制)的现实问题。除了李元庆发表《谈乐器改良问题》《继续开展乐器改良工作》《进一步地开展民族乐器改良工作》等系列重要文章,更伴随音乐研究所集体接续不断地编辑出版《民族乐器改良文集》(第一集,音乐出版社1961),《民族乐器改良资料》(音乐出版社1964)等,引导全国乐器发展理念。

今天看来,当年的参与者将中国乐器遭遇的一系列复杂问题归因于传统与现代社会、先进科技的断层,但李元庆这位站在时代前沿,也站在“乐改”领导前沿的知识分子对中国乐器始终充满信心。他坚定地认为:“没有理由说,西洋乐器在中国普遍流行之后,人民就必然放弃了对于民族乐器的爱好。既然人民喜爱它,就有必要去发展它,进行必要的改进,使它更大限度地满足新生活的需要。”⑥他带领乐改小组,尝试从音律、转调、音域、音量、标准化等方面破解中国乐器发展问题:

纵观70年,新中国“乐改”实践奇招频出,但在音律、转调、音域、音量、标准化的推进俱源自以上观念。在这个过程中,中国民族乐器在不同程度上实现了统一律制、补全半音、方便转调、扩大音域、增强音量、纯净音质、稳定性能等成效,推动了音乐创作、表演、教学、传播的相应变革,在更大的社会范围内彰显出民意与国意的合力。

二、品类:以发展为尺

新中国“乐改”所涉改革者来自全国各地,案例覆盖我国各民族的吹奏、拉弦、弹拨、打击乐器,除了汉族乐器,如笛、箫、古琴、二胡、古筝、琵琶、柳琴、三弦、阮、扬琴、箜篌、云锣、苏锣、虎音锣、堂鼓、排鼓、花盆鼓等,还包括蒙古族马头琴,维吾尔族艾捷克,哈萨克族冬不拉,藏族扎木聂,壮族马骨胡,侗族的牛腿琴、巴乌、小闷笛等其他民族乐器。不仅如此,今天的新疆艺术剧院、西藏自治区歌舞团、广西民族乐团都组建了以该民族地区各民族乐器为主体的交响化民族管弦乐队,所用的低音等系列化乐器亦源于“乐改”。

这些变化留存在1954到1966年间“乐改”小组主导的5次会议,以及全国乐器工业信息中心、国家知识产权局、中国专利信息中心、北京乐器学会、各艺术院团于1977、1978、1980、1981、1984年陆续举办的全国乐器工业科技情报工作会议、北京乐器学会年会、全国少数民族文艺会演大会、少数民族乐器介绍交流会等全国性会议资料中。而随着信息化社会的到来,《人民音乐》《乐器》⑥《演艺科技》《中国乐器年鉴》《中国音乐年鉴》《全国乐器信息》等出版物上刊载的声学、乐器学及经营与生产管理等情报更新比以往更加频繁。

据笔者统计,上述公开出版物中的“乐改”案例总数达到35类549例:吹奏乐器数量较多,212例(汉族乐器125例、少数民族乐器58例、仿制新创36例);拉弦乐器94例(汉族乐器32例、少数民族乐器27例、仿制新创35例);弹拨乐器117例(汉族乐器83例、少数民族乐器24例、仿制新创10例);打击乐器119例(汉族乐器34例,少数民族乐器66例、仿制新创19例)。其中,考虑到仿制新创乐器较难界定族属,故单独统计。

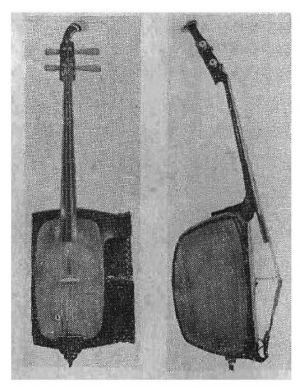

这些案例涉及针对乐器形制、音色、材质、工艺等细处改进,也不乏一些重要的仿制、新创,如京二胡、高胡在胡琴基础上被创制,帮助京剧、广东音乐等剧种、乐种稳定成型;革胡、拉阮等民族低音拉弦乐器诞生,协调齐全了交响化民族管弦乐队低音声部;而双排弦踏板压颤箜篌融入了中国历史上卧箜篌、竖箜篌、凤首(弓形)箜篌的特征,又模仿竖琴发声原理,以接近新时代对乐器音乐性能的要求,也被列入民族管弦乐队的固定编制中。需要注意的是,由于古代技术信息的缺失,“乐改”中的“仿古”乐器虽称之为仿制、复原,但多是依据历史图文和现世技术想象、再造的产物。⑦实际上,通过不同程度复现的“仿古”乐器或以一件、多件中国乐器为原型发展出来的新创乐器,都是今人依靠当下社会生产条件产生的当代乐器,在本质上已没有绝对的分野。

“乐改”过程中诞生了林林总总的案例,只有少量经岁月淘洗留用至今。竹笛回归无键状态,唢呐加键基本保留,低音键盘笙基本不见,加键低音笙普遍用于民族管弦大乐队……证实着笔者的观点:“改革出一件成熟的乐器需要漫长的过程,不能避免常态性的失败,更何况是在新中国初建时期为满足社会需求的‘急行’。”⑥当年“乐改”提出的一套新走法,让人在快步向前时,来不及承续许多可贵却微弱的老音色,即便它伴有杂声。但乐器发展不是一条静止的道路,正因为它需要保留又需要挣脱,需要约束又需要可能,才会在短短70年的实践中进退往复,激发出千年未见的国家性标准⑨,使许多曾经的伴奏乐器一举突破壁垒,批量化生产,在舞台中央独奏,社会化通行,甚至在海内外跨域传播,实现常用乐器的一致性,造就属于21世纪的中国音响。

三、“改乐”:由精微至广大

“乐改”的历程,是现当代中国乐器发展蜕变的珍贵“痕迹”。环顾改革前、改革中、改革后的系列工程,可知绝非一时起意,小打小闹,而是明确顺应发展建设需要的主题,围绕着现代国家,融入国际世界,自上而下、从国家到民间的群体行为。当“乐改”被视为对传统音乐输血,甚至换血式的拯救之举,已经大大超出了整个音乐家群体提升乐器性能的行为意义本身。

“乐改”改乐,全面铺开、重点突破,从设计、制造,到使用、推广,糅合乐器、乐队、乐人、乐事方方面面,由此引发的一场“改造旧世界”的整体性“改头换面”,俱是民族文化自强愿望的寄寓。就中国音乐家而言,20世纪“五四”新文化运动前后,现代“国家—民族”的特定社会背景下,人文情怀普遍地弥漫于文化自觉的知识分子中。刘天华以二胡曲《病中吟》,寄托了自己对旧文化在新环境中命运的隐忧,矢志钻研琵琶、二胡,以“改造国乐”。⑩半个世纪后,李元庆明确提出:“中国封建社会发展迟缓的状态,影响了乐器的改进……今天,随着中国人民生活的巨大变化,作为音乐表现形式一个特殊部分的乐器,在某些方面已经开始使我们感到不能完全适应新的生活、思想、感情的需要了。”

1965年10月,杨荫浏(中)陪同挪威音乐研究所戈尔文

等参观音乐研究所改革乐器陈列

乐改也不是一路长驱。面对一场向往已久却未必准备充足的“临场考”,音乐家探索一条新道路的设想与社会发展的现实条件的摩擦,频繁出现。1959年,李元庆在《人民音乐》发文,试图在“大跃进”的背景下,让大家慢下来,“一种乐器的臻于完善,要经过多次的改进。在改进的过程中,失败在所难免,很难一蹴而成。乐器改革者一方面要不怕困难和失败,-方面也要善于总结自己的和别人的经验”。民族器乐70年来的更新,同步记录下了改革乐器被设想、试制、应用、调整、演奏……最终留存或淡出历史的全过程。

而国家对“乐改”的期待关涉各个部委,集中投射到现代乐器工业发展中,从官方的全国性评奖倾斜上可见一斑。中央音乐学院原党委书记、“乐改”小组成员陈自明教授曾告诉笔者,“20世纪80年代,文化部有科技进步奖,我当评委。……本来是两年评一次,后来好像每年都评。…乐器奖永远都是小奖,但是推动是很大的”。据笔者统计,仅1978—1998年间,有67件改革民族乐器获得文化部年度科技进步奖,此外还有大量的国家级发明证书、发明者证书、发明奖章、质量评比奖项,以及博览会优质产品奖授予改革乐器,如1993年,中央民族乐团宁保生的“新篪式边棱吹管乐器及制作方法”专利获得国家科委、专利局同意并备案的“当代专利、科技成果转让博览会金奖”。奖项给改革乐器提供官方肯定,助力改革成果进一步落地推广。截至2022年6月,中国乐器行业现行制造标准体系已陆续颁布并实施国家标准、轻工业标准、林业标准、电子行业标准127项,其中针对民族乐器提出并发布的国家标准10项,行业标准39项(含通用技术标准17项、乐器个体标准20项、用材标准2项)。④

长期以来,人们将历史和当下作为一组二元对立关系看待,言及“乐改”,便自然而然地将传统与改革对立。近一个世纪以来,“乐改”常被视为推翻前人、推翻传统,乃至推翻中国既有音乐知识体系的一系列行为,实际上,时代的发展未必与民族乐器的文化根性相对抗。放下争论,回到应用场景,可以发现,“乐改”是一道桥梁,衔接设想、生产、应用、评价等70年来改革(良)乐器生存的立体空间。今天的民族乐器仍在这一空间中与科学技术共融,协调时代审美,更好地实现其功能性。

“乐改”改乐,带有对民族声音“科学”“现代”“稳定”“优异”的期待,中国乐器通过改革形制性能、模塑“中国声音”的标准化历程,实现了中国近现代音乐史关键事件的整体性发展。谨慎地说,从现有的阶段性结果来看,改革(良)也许不完全对等于发展,但从反向角度推导,乐器发展却完全不能缺少“乐改”。事实也证明,几乎没有乐器彻底摒弃乐改的经验成果。

结语

《礼记·中庸》有云:“致广大而尽精微”,强调为达成宏观境界,要通盘考虑,先深入到精细详尽的微观之处,与“乐改”至深至广求精求细的实践内容有共通之处。当代中国在文化冲击中,作出了积极响应的选择——“乐改”,这种民族性的快速反应寄身于乐器,也引出了一场带着疼痛的消化和修整。

上海民族乐器一厂77型(双板)低音革胡

据此,笔者尝试对70年新中国“乐改”提出狭义、广义两种认识:

狭义“乐改”,指新中国民族乐器行业集中攻关的具体实践,凸显官方性。所谓“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”,1954年以来,正因为“乐改”小组引领当事人一步一个脚印地解决“细节中的魔鬼”,关乎细节、局部的“改”成为一定范围内认可的标准,改革乐器才能循序致精、同频共声、复刻量产,最终被社会接受,通用于四海原乡。

广义“乐改”,指新中国民族乐器系统发展的历史进程,更突出社会各行业的合力。个体见微知著,国家行稳致远,标准乐器落实到生产、修造、教学、演奏、考级、比赛、创作、学术研究工作之中,本质上已经呈现出70年来中国民族乐器发展史的多个面向。

狭义的“乐改”串起了广义上的70年民族乐器发展史。业界关于“乐改”的最高频提问,依然离不开“成功还是失败?”与中国乐器在20世纪初面对的现实问题—样尖锐。“变”是乐器发展中的“不变”规律,每一件传统乐器都历经了时间、空间与人的参与和检验,匹配了各个历史时代相应的科学技术条件传递到我们这代人手中。1954年,中国音乐研究所第一任领导集体组建“乐改小组”,在并没有多少现成经验的基础上,针对全盘改革中国乐器家族的大命题,迅速捋出了清晰的主线,系统提出了一系列今天看来仍然极具分量的指导思想,被视为新中国“乐改”的开端。在之后的70年里,中国乐器历经观念之变和器物之变,中外交糅、古今相继,踏入了现代乐器工业的语境,最终在世界乐器家族的浸染、交流中彼此配合、裹挟向前。

乐器“改”“变”,源于物象,超越物象,满足社会与人的需求,不断追随发展的生态。新中国“乐改”的特别之处,在于政府的全面介入与社会的深度参与。官方性,带来了沿着同一起点、同一跑道行进的大批案例,在乐器性能上传达出审美取向和改革思路的相似性,而民众的选择真正将民族乐器推向社会,取得了20世纪上半叶大同乐会、国乐改进社等未能达成的影响,进一步打开了中国乐器通行四海的世界格局。“乐改”在理想与现实之间架设一道“音梁”,在更新、用弃之间折射出乐器“发展”的观念,也在“不成功”的实证中留下许多珍贵经验,让仍在发展的乐器有所得益,更清醒地认识“成效”。“乐改”书写的新中国民族乐器发展史培养了谨慎改良、保持民族性、平视成败、积极尝试的业界心态。随着科技和审美观念的发展,新中国民族乐器将继续带着那些合理却还未能实现的发展思路,走入明天。

注释:

①参见笔者《“乐改”纪事本末——新中国民族乐器发展史》,文化艺术出版社2023年版,第65-67页。

②张振涛《留住历史的底稿——<“乐改”纪事本末》序》,《人民音乐》2023年第8期,第92页。

③详见中华全国文学艺术工作者代表大会宣传处《中华全国文学艺术工作者第一次代表大会纪念文集》,中国文联出版社2009年版,第572页。

④李元庆任组长,杨荫浏、王湘、毛继增、陈自明等人先后成为成员。

⑤李元庆《谈乐器改良问题》,《人民音乐》1954年第1期,第5页。

⑥全国乐器工业信息中心、中国乐器学会主办的期刊《乐器》(1972年创刊,曾用名《乐器科技简讯》《乐器科技》),还有中国乐器协会、全国乐器工业信息中心主办《全国乐器信息》等的乐器行业刊物自创刊以来的文章。

⑦详见笔者《仿古与师古——记民族乐器的仿制、复原与再造》,《演艺科技》2015年第6期,第44-47页。

⑧⑨高舒《“奏出现代中国”与“为现代中国而奏”——记1949年后民族乐器国际行业标准的确立》,《中国音乐学》2014年第1期,第7页。

⑩乔建中《二胡的一个世纪》,《乐器》2000年第2期,第28-29页。

⑪同④,第24页。

⑫李元庆《进一步地展开民族乐器改良工作》,载中国艺术研究院音乐研究所编《李元庆纪念文集》,北京:文化艺术出版社2010年版,第186页。

⑬参见2015年笔者对陈自明的采访笔记。

⑭同①,第302-303页。

[本文系2020年度国家社科基金艺术学重大项目《中国器乐表演艺术研究》(项目编号:20ZD16)的阶段性成果]

高舒博士,《中国非物质文化遗产》副主编、中国艺术研究院副研究员