宁勇教授是一位集教学、科研、作曲、演奏及乐器改革于一身的当代阮乐艺术家。

1978年,宁勇被中央音乐学院破格录取,1982年毕业于中国音乐学院。他发表阮曲创作六十余首;出版《阮演奏教程》《宁勇阮乐作品集》《长安古风阮曲二十首》等专著十部;发表论文十余篇;有五项阮乐器改革成果被载入《中华乐器大典》;设计研制的“八七型改革系列阮”通过鉴定并获三顼国家专利,被称为“宁氏系列阮”;培养出如丁晓燕、徐阳、王慧等众多阮演奏家及优秀人才。宁勇走过了怎样的艺术成长之路?他的音乐思想和作品风格是如何形成的?本文将从以下几个方面剖析和阐述。

一、十年磨石厉与学府深造

宁勇生长在艺术氛围浓厚的家庭之中,爷爷宁佛吾是长安画派知名画家,家庭影响种下了他喜爱艺术的种子。高中阶段,宁勇对琵琶与阮产生了浓厚的兴趣,经过几年自学,技艺不断提高。1968年,下乡落户两年后,他以器乐特长先后进入县及地区文工团工作。由于对音乐的热爱,宁勇将全部业余吋间都投入到对阮的学习和研究,早在1976年,他就编辑刻印成册了《阮曲十首》,1978年又完成了《阮演奏法》书稿,并录制了中阮独奏音响磁带。这段颠簸艰苦的岁月,磨砺了宁勇坚韧不拔的性格,坚定了他对人生志向的选择和对阮乐艺术的热爱。"1978年4月,宁勇迎来了人生重要机遇,《人民曰报》登载了中央音乐学院首次招收阮专业本科生的消息,这激起了29岁的宁勇上大学求深造的强烈愿望。于是,他身背中阮,带着《阮曲十首》《阮演奏法》书稿和自录的阮曲音响磁带进京参加高考,最终被中央音乐学院民乐系破格录取。进入中央音乐学院犹如走进音乐的圣殿,和大师们面对面接触求教令宁勇兴奋不已,无比珍惜来之不易的深造机会,如饥似渴地投入到学习之中。宁勇就像一颗春天的种子扎根在中央音乐学院和中国音乐学院的沃土中,努力地汲取营养,音乐技艺和学术思想等各方面均获得长足进步。众多名师的悉心培养,四年的刻苦学习,宁勇在创作、乐改、演奏、音乐理论诸方面积累了扎实的学识和能力,对阮专业建设发展的系统性思考基本形成,并确立了事业的发展方向。

1982年7月,中国音乐学院八二届毕业照,一排左一黄晓飞,二排左三曹正,四排左三项祖华、左五肖剑声、左七宁勇、左八张之良、左九王范地等老师及领导

1982年9月与前辈在山东泰庙前合影,左起宁勇(一)、鲁日融(二)、吴祖强(五)、周巍峙(六)、刘恒之(七)

1988年7月,八七型改革系列阮省级鉴定会

2011年5月,在华南师范大学举行赵季平音乐会后合影,左起韩磊、宁海天、张列、宁勇、赵季平、米和平、张晓峰

2015年10月应邀赴南京参加第十届中国音乐金钟奖《弹拨声声总是情——弹拨乐名家名曲音乐会》,宁勇中阮独奏《蓝关雪》

2018年5月,宁勇在中央音乐学院作《长安风格阮曲艺术特色与演奏要点》学术讲座 二排左起张强(二)、徐阳(三)、宁勇(四)、谈龙健(五)、宁海天(六)

2018年5月,宁勇在北京大学作《中华阮乐技艺史论谈》学术讲座

二、乐器改革成绩斐然

1980年,我国改革开放大潮涌动,随着音乐事业的发展,对阮的质量要求越来越高。由于历史原因,阮乐器发展缓慢,无论在音量、音准、音色以及标准化、规格品种等方面都存在很大提升空间。为了适应阮专业发展的需要,还在读大二的宁勇决定对当时的小、中、大三种阮乐器进行改进,遂向中央音乐学院民乐系申请并首先提出中阮改革方案,在系领导支持下,与天津民族乐器厂潘桂永师傅合作完成研制,即作为专业用琴。1981年转入中国音乐学院学习后,宁勇又提出大阮改革方案,得到王仲丙先生和系领导的支持,由上海民族乐器一厂张龙祥师傅制作成功。宁勇在《乐器》1982年第1期的《阮苑新花》一文中详细介绍了新大阮的11项改革内容,新大阮照片也被登载于同年7月25日的《人民日报》上。

乐器是专业发展的首要条件。大学期间,乐器改革的实践和经验使宁勇坚定了致力于阮乐器改革的信念。1982年,宁勇毕业分配到西安音乐学院任教后全面展开了对阮的乐器改革,1983年,提出新型中阮设计;1985年,首创高音阮与双弦高音阮,均得到鲁日融、周延甲等院系领导支持,由学院乐器厂郭林师傅制作成功并获得三项国家专利。高音阮和双弦高音阮研制成功的消息也被登载于1986年的《北京音乐报》和《音乐信息报》之中,被专家评论为“发音清脆明亮但又不失阮浑厚圆润之优点”且双弦高音阮“别有维族热瓦甫之特色”①,“高音阮与小、中、大、低阮配套,为建立阮族乐队提供了物质基础。用以民族乐队高音声部及独奏,效果均佳”②。1986年,宁勇又在第一代系列阮的基础上做了较大改进和增补,设计并绘制出包括高音阮、小阮、中阮、大阮和低音阮五个品种的新型系列阮图纸,被批准为西安音乐学院重点科研项目,在苏州民族乐器一厂的合作下,由李兆霖工艺师于1987年9月研制成功,定名为“八七型改革系列阮”。

2021年5月,作为副主编赴北京参加《华乐大典》系列丛书(阮卷)新书发布会,左起魏育茹、孙伟、魏蔚、吴玉霞、王书伟、宁勇、张辉、陈雅明、杨婷婷

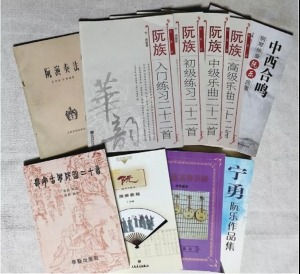

宁勇出版的书谱

改革后的系列阮音域从G1至d4达五个半八度,在音质、音量、音准各方面均有了质的飞跃,各品种之间结构合理,演奏方法一致,定弦全部采用“五四五制度”(即四、三弦间纯五度;三、二弦间纯四度;二、一弦间纯五度)。各品种既有个性又具共性,既可独奏又可组成各种规模的系列阮乐队(也称阮族乐队),大大提升和拓宽了阮乐艺术发展空间,成为阮乐发展新的方向与特色。1988年初春,盛大的“龙年龙乐音乐周”在北京音乐厅举办,以“八七型改革系列阮”组建的阮乐队首度亮相,其阮族重奏《拍鼓翔龙》“以形式新颖、特色鲜明的突出效果博得观众与音乐界的热情赞誉”③。同年7月,在陕西省高教局科研处与西安音乐学院主办的“‘八七型改革系列阮’音乐会及鉴定会”上,宁勇的这项改革又以多种重奏形式充分展示了阮族乐器艺术的独特魅力与广阔的发展前景,全国二十多位专家学者组成的鉴定委员会,经过观看和严格评审通过省级鉴定,获得了文化部领导、兄弟音乐院校的专家学者、演奏家的一致肯定,被称为“宁氏系列阮”。张子锐先生发文称赞宁勇是“民族音乐发展中颇具开拓精神的新生力量”④。此后,全国各大音乐院校,许多民乐团体、中小学校如雨后春笋般地相继建立起了各种规模的阮族团队,使历史悠久的中华阮乐以崭新的群体艺术形式登上中外舞台。八七型改革系列阮的研制成功,对中国阮乐以及民族音乐事业的繁荣与发展起到了良好的促进作用。

1992年,宁勇设计出“超高音阮”,由苏州弦乐制作师陈伟制成,音域从d1到a4,为系列阮高音区音域的再扩展做出探索性改革;1997年,设计出了仿唐式龙阮(名“二龙戏珠”)和凤阮(名“双凤朝阳”),由苏州民族乐器一厂李兆霖工艺师制作成功,其造型古雅、音质纯亮。

三、乐曲创作硕果累累

一个音乐家只有当他能够将自己的创作同时代潮流紧密联系,反映时代、民族的声音,他的音乐才能真正获得民族和时代的认可。宁勇在创作中深入挖掘民族民间音乐宝藏,反映民族的历史事件和现实生活,描写民族的风土人情,使自己的创作具有鲜明的民族风格。在宁勇的艺术生涯中,创作了大量优秀的阮曲作品。其作品风格鲜明、别具一格、极富哲理和思想性、充满了丰富的色彩与情趣,散发出诱人的独特魅力。

(一)早期编创与《丝路驼铃》

由于历史上极其丰富的阮谱文献均遗失殆尽,因此乐曲创作就成为重要而紧迫的工作。宁勇认为,只有扩宽艺术视野向其他器乐借鉴学习并选择其中合适的乐曲用于阮演奏之中,才利于发展阮乐艺术。通过自编自创,移植、改编出大、中、小不同品种阮的多首独奏、重奏乐曲,于1976年初编辑刻印成册,命名为《阮曲十首》,在当时的演奏与教学中大受欢迎,有的乐曲至今仍被采用。

宁勇在上大学期间,民族器乐理论家周宗汉先生对阮专业的发展非常关心,特意把自己用的601大录音机在新疆少数民族地区录下的大量民间音响给宁勇听,并鼓励他搞创作。在周先生的影响下,宁勇创作出大阮独奏曲《丝路驼铃》,在毕业音乐会上成功演出后很快流行,成为阮专业经典曲目。1985年至今,《丝路驼铃》出版于各种阮乐书谱、音像制品之中,呈现于中外舞台上,在世界各地广泛流传,其中两段音乐被获得第73届奥斯卡音乐大奖的《卧虎藏龙》影片直接采用,使全世界观众领略到阮的魅力。

(二)秦派风格的确立

林石诚先生曾对宁勇讲:“阮与琵琶的历史都很悠久,琵琶有丰富的传统曲目,而阮却没有,阮的发展应该有传统根基,这个问题你要考虑如何解决,能不能从史料中寻找?”阮的发展应该有传统根基,这是老一辈艺术家提出探寻华夏音乐正声的殷切希望,阮乐艺术的全面发展也应填补传统曲目的缺失。

1985年,西安音乐学院成立了长安古乐(又称“西安鼓乐”)学社,宁勇等五位教师组成学习小组,特聘长安古乐世家余铸先生任教。佘先生传授的丰富的长安古乐谱以及传统韵曲演唱强烈地吸引了宁勇,他敏锐地意识到学习挖掘长安古乐并创作出具有传统风格的阮曲,符合前辈们的期望与发展需求。经过五年的努力。1990年由余铸传谱、宁勇编著的《长安古风阮曲二十首》⑤不仅成为这一时期宁勇阮曲创作的标志性成果,也为“秦派民乐”之分支——阮长安风格派的形成奠定了坚实的基础。作为秦派阮的代表人物,宁勇这一时期的创作兼具长安古乐多元审美特征与秦风秦韵,追求中华文脉内涵体现,多首作品源于史迹记载及诗词名篇,包括英雄主义的《蓝关雪》、唐宫乐舞的《玉楼月》、秦川风情的《关中行》、抗争命运的《终南古韵》等等,这些作品不仅是对阮传统风格曲目的补充,更深一步发掘了阮的艺术表现力,形成宁勇独有的典雅深沉、憨拙雄浑、独树一帜的秦派创作风格。其秦派阮曲创作,既“是中国当代音乐创作发掘、吸收民族民间音乐遗产的实践与探索。……亦为当代民族器乐创作发掘中国传统音乐文化基因以及拓展民族器乐多元化创作提供了颇具价值可供参考的实例”⑥。音乐理论家罗艺峰先生评价宁勇的作品:“具有专业水准,也都保持了古乐的风韵,具有较高艺术价值,为古乐传统的发扬光大、发展创新做出了很大贡献”。⑦

四、专业教材与教学体系建设

作为西安音乐学院首位阮专业教师,面对当时国内阮专业教学的现状:乐器自身的不足、没有系统教材、曲目量少、理论研究缺乏等问题,如何让这个新专业走上蓬勃发展之路,是宁勇首先要思考和突破的问题。宁勇先是投入到教材建设之中,从1983年起历经5年努力,一套分为:初、中、高、练习、重奏共五册曲集的系列教材编撰完成,继而制定出各学期、各年级练习曲、重点曲目及浏览曲目,出版演奏与训练专著,由此构建了西安音乐学院阮专业从附中到大学的完整教材教学体系,奠定了专业教学的规范化基础。

多年来,宁勇致力于阮专业的学科构建与发展:一方面,注重提升学科层次,不断完善人才培养体系,2000年在全国高等音乐院校中率先将阮专业本科提升至硕士研究生层次,面向全国招收硕士研究生,提高了阮专业的人才培养质量;另一方面,宁勇也非常重视对中小学的普及教育,结合多年教学和创作经验,创作出大量的适合中小学生学习的入门及初级、中级阮曲教材,并在其演奏教程中首次采用了个人创立的“阮定弦五度递换教学模式”。这些丰富的阮教材被广泛采用,对阮乐艺术教育在普及与提高过程中实现规范化、专业化起到了有力的推动作用。

五、理论研究与艺术实践并举

(一)理论研究

宁勇的成长始终得益杨少彝、林石城、杨大钧、王范地、陈泽民、项祖华、曹正、李祥霆等多位前辈的教诲与栽培,老师们严谨的学术态度和治学精神一直深刻地影响着宁勇,潜心学术研究,成为他始终不缀的治学理念与追求。

1.出版阮演奏法著作

1978年,宁勇完成《阮演奏法》书稿,包括前言,阮各部位名称图,阮简介,演奏姿势,阮的定弦、音域和记谱,把位,各种符号的名称和记谱,各种技巧的说明和练习,阮乐曲等十个部分。1980年至1981年大学期间,宁勇吸取个人《阮演奏法》书稿中的内容,与王仲丙老师合作完成《阮演奏法》,1986年由人民音乐出版社出版,“本书是出版物中第一本《阮演奏法》”⑧。其后,又相继编著了《阮技艺基础训练》(台湾学艺出版社1993年出版)、《阮演奏教程(技巧与练习)》(人民音乐出版社2009年出版)等等。

2.阮史的研究

为了实地获取史料,宁勇去过敦煌莫高窟、嘉峪关魏晋墓、青州博物馆、尉氏县阮家村、陕西华阴等多地考察,凡文献中有阮的记载,他都要记录在册。宁勇梳理了阮的历史发展脉络,发表多篇论文详细论证了阮在历代的形制、技艺、应用等内容,并将阮的发展历史概括为:源于秦汉、兴于魏晋、盛于唐宋、衰于明清、起于当代、展于未来的论断!

3.推动阮族群体发展

宁勇通过研制第二代系列阮并投入艺术实践和发表专题论文,对阮族群体艺术在当代的团队组建、表演形式、发展前景等方面进行了翔实论述与展示,对推广、普及、提高阮族群体艺术的发展起到了有力的推动作用。

2018年8月,在广州举办宁勇阮乐学习班

宁勇的学术研究内容涉及面广泛深入,这些学术成果已成为阮乐学习与研究的重要文献,被后学们反复引证。多年来,宁勇应邀在多所音乐院校举办学术讲座和公开课,致力于发扬阮乐艺术与民族传统音乐文化。

(二)艺术实践

自1982年举办毕业独奏音乐会至今,宁勇一直活跃在舞台上,如1995年,应香港区域市政局邀请,在沙田大会堂举办中国名音乐家系列——宁勇阮系列演奏会;2000年,应邀赴新加坡参加《阮中情》专场音乐会;2015年应邀赴南京参加第十届中国音乐“金钟奖”“弹拨声声总是情——弹拨乐名家名曲音乐会”等。宁勇在演奏艺术方面博采众长,指弹拨弹并用,音乐处理深刻细腻,演奏风格大气豪放、厚重深情,独树一帜。

硕果累累却不张扬,埋头实干、淡泊名利是宁勇的人生价值观。他对笔者说:“音乐艺术生涯中,得到众多名家贤师的辛勤培养,倾囊付出,是我今生的莫大幸运!我永远怀着一颗感恩之心,谨记前辈老师们的谆谆教诲,为弘扬中华优秀文化传统和发展阮乐艺术事业多做贡献。”

①《北京音乐报》,1986年7月10日第13期总第171号。

②《音乐信息报》,1986年5月1日创刊号。

③ 乐声《中华乐器大典》,北京:文化艺术出版社2015年版,第162页。

④ 张子锐《简述传统阮的恢复与系列阮发展的经过》,《交响》1993年第3期,第55页。

⑤ 余铸传谱,宁勇编著《长安古风阮曲二十首》,台北:台湾学艺出版社1990年版。

⑥ 宁海天《“秦派”阮曲创作的多元音乐审美探析——论宁勇〈长安古风阮曲二十首〉的艺术特征》,《人民音乐》2020年第6期,第95页。

⑦ 罗艺峰《西安音乐学院“长安古乐”研究25年》,《交响》2006年第2期,第15页。

⑧《社科新书目》,新华书店北京发行所编辑出版,1985年5月30日第133期。