江南丝竹是指流传在浙江、江苏、上海等地的民间小型丝竹合奏乐音乐形式,该乐种在昆曲等江南民间音乐的基础上形成,在彰显江南特色的同时,也具有典雅、轻快的音乐风格。一直以来,在江南丝竹音乐中,中阮演奏也担任了非常重要的角色,从音乐表现到演奏手法与我们常规的演奏方式有所区别。本文将以分析江南丝竹中的中阮演奏为研究对象,对中阮在江南丝竹中的音乐表现和演奏手法做分析和研究。

中华人民共和国成立初期,随着民族音乐事业的发展,对中低声部迫切的需要,阮作为我国第一个改良并取得突破性成功的乐器,又再次回归于音乐的舞台。在当时,有经验的乐师和音乐家重新将阮复原改良,研制出高音阮、小阮、中阮、大阮及倍大阮,变成了一系列可以自成一族的乐器。而“中阮”是阮家族中最常使用的一种阮的形制,也是现在江南丝竹合奏乐中经常使用的一件弹拨乐器。江南丝竹在距今100多年的清朝就已盛行,是江南老百姓生活的一部分。由于江南地区的百姓生活无忧,心情和性格都比较平和内敛,以前的百姓没有像现在这么丰富的娱乐活动,为了增添生活中的乐趣,在当时出现了很多丝竹高手和名家,他们将古曲和民间音乐进行改编,使用常见又轻而易得的乐器,在茶余饭后相互切磋逗趣,以“玩”的心态,自发性地组织演奏,这也是江南丝竹形成的最早形式。

江南丝竹中的中阮功能

在江南丝竹中,乐器组合形式多样,早期的江南丝竹组合形式只有所谓的“三丝三竹”:三丝即二胡、琵琶、三弦;三竹指的是曲笛、箫、笙,后来为了丰富江南丝竹音乐的表现力,根据不同的曲目表现的需要,逐渐加入了扬琴、扎板、怀鼓、秦琴、中胡、月琴、中阮、古筝、双清、柳琴等乐器。

在江南丝竹中,中阮不像竹笛和二胡这类主奏乐器负责旋律线条的表现,但中阮的音色浑厚质朴,可以很好地与其他乐器相互配合。在早期的江南丝竹合奏乐中,中阮基本负责演奏骨干音型,有稳定速度和支撑旋律框架的作用。从演奏技法上来看,早期的中阮主要在一把位或内弦进行演奏,演奏技法主要以右手的弹挑、双弹、双挑、夹弹为主,左手主要以按音或揉弦为主。由于受到乐器条件等因素的制约,前辈们运用他们的智慧,经过几十年打磨浸泡,用有局限的音域变化出了更为丰富的音乐动态。因此,现在的江南丝竹合奏乐中,中阮也可作为流动性的旋律声部出现,运用弹拨乐自身点状的特点,在填补中、低声部之余,运用加花和变奏手法,也为江南丝竹注入了它特有的律动感。

江南丝竹中的中阮演奏特点

长期以来,江南丝竹的声音特征均以“小”“轻”“细”“雅”著称。丝竹乐中的“丝”指的就是丝弦类乐器,如中阮、琵琶、二胡、古筝等。在百年以前,这类乐器的琴弦多采用蚕丝弦制成,弦比较软,音色柔和、纤细,而现在中阮弦多采用钢丝弦制成,在演奏时要注意右手的位置需要靠上,这里的声音相对更加柔和,更接近于丝弦的音色;拨片触弦的角度不能与琴弦太过于垂直,过于垂直的触弦角度会使声音尖锐,采用向下倾斜15。的触弦角度声音最佳;演奏时经过的弦速不能过快,音量的变化多采用渐进式的强弱变化,乐句起落的手部动态不能急;中阮有4个八度之多的音域,而在江南丝竹合奏乐中,常使用一把位G—g1两个八度的音域,极少运用到第二把位。因为第一把位的音色更圆润,也能较好地与其他乐器相融合。

在江南丝竹合奏乐演奏中,中阮不能像独奏一样,其过分追求技巧和难度。

右手的主要技法有:弹、挑、双弹、双挑、夹弹、琶音、扫拂等。需要注意的是:在中阮右手的演奏法中,当今仍然是“指弹”和“拨弹”并存的局面,指弹就是像琵琶一样,右手需要佩戴一副假指甲,而有经验的江南丝竹老艺人可以用手指演奏。拨弹就是使用三角形的拨片演奏。

左手的主要技法有:揉、吟、推、拉、划、打、带、泛音等,左手的持琴有虎口托琴、大指托琴等方式,但无论哪种演奏方式,都是为了服务于音乐本身,丰富江南丝竹中“阮”的表现力。

艺术表现手法

经过数代江南丝竹演奏者的努力,中阮在江南丝竹合奏乐中发展出加花、减字、嵌当、让路、和音等10余种表现手法。下面笔者选取了两段比较有特色的江南丝竹乐谱片段,具体呈现出中阮在江南丝竹乐曲中的应用。

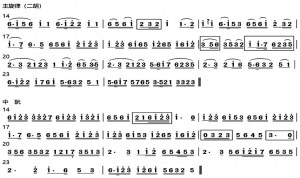

《中花六板》节选段谱例(第1~9小节):

《中花六板》是江南丝竹八大曲之一,《中花六板》是以《老六板》为母曲,在节拍和速度上逐渐放慢加花发展而成,旋律清新流畅、细腻柔美,富有浓郁的江南韵味。在整首作品中,中阮运用了很多“减字”手法,以弹奏过渡音为主,主要起到把控乐曲速度的作用,但也不时地进行少量的节奏变化来丰富音乐的织体。第一小节中的前两拍中阮与扬琴以齐奏进入,扬琴滚奏时,中阮右手不用轮,加入一组同音过渡,用来增加音乐的动力。在江南丝竹合奏乐中,中阮“轮”这个演奏技法要尽量避免。进入到第2小节,速度入板后,中阮与扬琴并没有伴奏与主奏之分,旋律在两个声部之间相互交替,中阮始终没有脱离它掌控低音的功能,在演奏旋律的同时,并有规律的在逻辑拍点加入低音或八度音型,起到增加乐曲厚度和把控速度的作用。在这段速度平缓的旋律中,右手演奏技法多采用全弹,突出中阮平和稳重的乐器特性。为了丰富音色,右手弹奏时可以使用变化音位,上下的幅度变化大一些。

《行街》节选段谱例(第14~24小节):

《行街》是江南丝竹八大曲之一,全曲分为慢板和快板两部分。慢板轻盈优美,中段以弱奏开始,随着速度的渐快递增音量,自然地过渡到快板;快板则热烈欢快,且层层加快,把喜庆推上高潮,具有浓厚的生活气息。作品运用支声复调织体写法,各个乐器声部充分发挥个人演奏特长和乐器性能,具有鲜明的个性,合之则相互协调融合,从而构成了多样与统一的合奏整体,这也是江南丝竹支声性复调织体的特点。从第14小节开始,中阮运用了密集的十六分音符,与胡琴富有律动多变的节奏形成鲜明对比,中阮在这一小节具有稳定速度的功能;第15小节出现的32分音符,也是江南丝竹中特有的“加花变奏”艺术表现手法,在演奏的时候,这句32分音符要突出一些;进入到第19小节,中阮在第一拍和第四拍运用了一个十六分音符休止和四分音符休止,这里的长音也不用轮奏,目的是为突显二胡的旋律,这也是江南丝竹中所谓的你繁我减中的“让路”原则。中阮始终围绕着旋律线条做细致多样的加花变奏,节奏密度相互的交替,使乐曲更为流畅,富有动力。

小结

在江南丝竹演奏中,每一件乐器既是主角又是配角。相同的旋律通过各个乐器不同的特点进行加花变奏,不仅体现了江南丝竹艺术巧妙细致的情趣所在,更包含了人与人之间相互谦让、协调、创新等深刻的社会文化内涵。中阮中庸自在和不争不亢的音色,具有极强的包容性,与江南丝竹艺术内涵精神相得益彰。因此,现在的中阮已成为江南丝竹合奏中不可缺少的一件乐器。2006年5月,江南丝竹已被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,也希望这一宝贵的民间乐种,脉脉相承,得以延续。

参考文献:

[1]戴俊超.20世纪上半叶中国音乐社团概论[D].北京:中国音乐学院,2010.

[2]项祖华.江南丝竹扬琴流派及其风格[J].中国音乐,1990,10(3):23~26.

[3]詹皖.论江南丝竹音乐的艺术特色[J].艺术百家,2004,20(5):143~145.

[4]周大风.漫谈江南丝竹[J].中国音乐,1982,2(4):59~60.