摘要:阮是中国古老的弹拨乐器,在民族音乐中占有重要位置,通过对阮的合奏、独奏、协奏及系列阮演奏等演奏形式的变化考究,可以窥见民族乐器阮在现当代的发展历程。

关键词:阮;演奏形式;发展

阮咸,作为我国土生土长的弹拨乐器,从起源至今已经有2000多年的历史,在唐朝之前被称为琵琶或汉琵琶,后因晋朝“竹林七贤”之一的阮咸擅弹此种乐器,被后人改称为“阮咸”。唐刘餗曾云:“冲宾客为太常少卿,有人于古墓中得铜物,似琵琶而身正圆,莫有识者。元视之曰:‘此阮咸所造乐具’。乃令匠人改以木,为声甚清雅,今呼为阮咸是也。”[1]阮的改革自唐代就已经开始,并成为喜闻乐见的演奏乐器。袁郊的《甘泽谣》中曾记述时任潞州节度使的薛嵩的一位家妓红线,谓其“善弹阮咸,又通经史”[2]。现在中国内地把阮咸简称为阮,新加坡、台湾等地还习惯称阮为阮咸。

据史料记载,阮最早出现在秦朝,在唐朝发展到了鼎盛时期,到了清朝中叶以后,阮由盛转衰,近乎销声匿迹。直到20世纪二三十年代的民国时期,一批乐器制造师、演奏家参照古代乐器史料,制成了仿宋代的阮,这就是现当代阮的雏形。新中国成立以后,阮这种古老乐器重新受到了音乐界的关注,经过一系列乐器革新和曲谱创作,逐渐确定了阮的规格、定弦等现代形制,并将阮的传统弹奏法与我国其他乐器的弹奏技巧相结合,创造了阮的现代演奏形式,大大拓展了阮的表现力,焕发了阮的新的风采和魅力。阮的演奏形式主要有合奏、独奏、协奏等形式,与其他乐器不同之处,阮还有自己独有的演奏形式———系列阮的演奏。阮在民乐队中演变及其演奏形式的创新,为阮的发展起到了积极的促进作用。

一、阮在民乐队中的演变提高了阮的地位和作用

阮在民族乐队中发挥着不可或缺的重要作用。现代阮的演奏技巧、音色、音律等可塑性强,音色低沉、柔美、浑厚,丰富了传统民族乐队的音色和音域。同时能够很好调和如京胡、板胡、高胡、月琴、柳琴、竹笛、唢呐等声音个性极强、高音声部混合一起、互相碰撞而产生的噪音,在一定程度上不仅填补了中国民族乐器低音的空白,而且使各声部之间的音色和谐、统一。阮的这些作用确立了在民族管弦乐队中的地位,并在小型民乐合奏、重奏及戏曲伴奏等其他形式的演奏中也扮演着举足轻重的角色。

阮在民乐队中的首次亮相要追溯到20世纪20年代的上海,当时上海的“大同乐会”把琵琶曲《夕阳箫鼓》改变成合奏曲《春江花月夜》,在合奏录制中使用了当时按照古阮仿制的宋代阮,这是迄今为止我们可以听到的最早阮的录制声音。自此,阮衰落几百年后,再次引起了人们的注意,为现代阮在民族音乐中占有一席之地作了有益探索。

1.阮在民乐队中的辅助作用

20世纪50年代初期,无锡光华乐会参照月琴仿制了三条弦、16个品、没有音孔的中阮和大阮,并运用在民乐队中,凸显了很好的低音效果。1953年中央民族乐团成立了乐器改造小组,对包括阮在内的很多民族乐器进行改造,恢复了阮音箱上的音孔,增加了阮的共鸣,并把丝线改成了钢丝弦,提高了音响效果,还解决了经常断弦的问题。同时按照12平均律排列,由16个增加到24个,扩大了阮的音域,方便转调。这一时期,阮被用于《金色狂舞》、《下山虎》、《彩云追月》等大量的管弦乐合奏曲中。但阮在民乐队中还只是起到陪衬或加重低音的作用,演奏技法与其他乐器相比也很单一,右手基本以弹跳为主,普遍连续使用后半拍的伴奏形式。不可否认的是,阮的改革向前迈了一大步,并逐渐走向系列化。

2.阮在民乐队中地位的确立

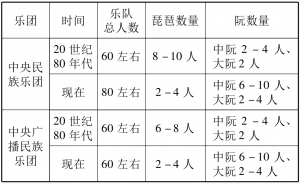

1979年3月,在全国民族乐器“成都会议”上,正式把中阮和大阮列入民族管弦乐队常规乐器,确立了阮在中国民族管弦乐队中的地位。从20世纪80年代以来,民族器乐掀起了阮改造的热潮,各大乐器制造厂积极对阮进行革新,逐渐形成了现在阮的样式。演奏技巧方面,阮在吸收其他同类乐器演奏技巧的基础上,逐渐形成具有自己特色和适应乐器自身特点的技巧,逐渐向统一、规范化方向发展。1981年,中国广播民族乐团首次排练合奏曲《流水操》,其中一段是以大阮、中阮为主奏乐器,运用滑、揉等演奏技巧,完美地表现了乐曲内容,获得了好评。事实证明,阮不仅能够演奏小型的合奏乐曲,也能在大型的协奏曲中担任重要角色,大大提升了阮在乐队中的分量。宁勇先生认为:“阮的音质圆润清雅,音域宽广有层,音高准确和谐,蕴藏着极其丰富的艺术表现力,可供左右手尽情创造和施展各种演奏技巧。阮既善于与其他乐器一起合奏,又颇具独奏特色,深受历代贤士及乐人喜好。”[3]现在,一些民乐队特别是在弹拨乐占主导地位的民乐队中,阮的使用和所占比重逐渐增加,甚至超过了琵琶等其它弹拨乐器。以中央民族乐团和中国广播民族乐团两大民族乐团的乐队编制为例,就能看出阮在民乐队中的重要地位和作用,见下图[4]:

从表中可以看出,国内两大民族乐团在20世纪80年代,60人的乐队中琵琶人数最多可达到10人,阮最多6人;而现在,在乐队总人数没有增加的情况下,琵琶人数反而减少了,最多为4人,阮最多人数却达到了14人,由此可见,阮在乐队中受到重视的程度。

二、阮独奏、协奏形式的流变催生了阮的乐曲创作和创新

乐器的演奏形式与乐曲创作是互为促进、相辅相成的,阮的独奏、协奏在丰富阮曲创作同时,对阮的整体发展起到了重要推动的作用。据考证,阮在古代的演奏技术已经发展到相当高的水平,魏晋名家傅玄在《琵琶赋》中写到:“素手纷其若飘兮,逸响薄于高粱;弱腕忽以竞骋兮,像惊电之绝光;飞纤指以促柱兮,创发越以哀伤。”这段文字就生动地描写了演奏者的表演让人眼花缭乱、惊叹不已的场景,反映了当时右手的轮奏、扫弦、左右换把、滑弦等丰富多样的阮演奏技巧。在古代的各个时期,阮谱也是很丰富,如魏晋南北朝时期《飞龙引》、《明君曲》,唐宋时期《阮咸谱》、《阮咸调弄》等阮曲。但随着时间的久远和阮的衰弱,这些技巧和阮谱也只能停留在古书文字中。近现代以来,特别在近20年来,大量阮的工作者创作了数量较多阮的独奏、重奏作品,这些作品的出现和普及,逐步规范和统一乐阮的定弦、左右手技巧、技巧标注等演奏技法,也推动了阮发展为成熟的独奏乐器。

1.乐曲移植时期。现代阮一开始由于没有独奏曲,只能作为伴奏乐器,但随着阮发展的需要和催生,迫切要求产生阮的独奏曲。由于没有现成可以借鉴的曲谱,最初阮的独奏曲主要依靠移植和改编琵琶、古筝、古琴等流传下来的经典古曲和外国经典曲目。这些移植和改编的作品借鉴了其他同类乐器的演奏技巧及记谱法,不仅丰富了阮的演奏技巧和音乐表现力,对确立阮作为独奏乐器起到了积极有力地推动作用。经移植和改编的阮的独奏作品主要有《瑶族舞曲》《四方舞曲》《火把节之夜》《大浪淘沙》《渔舟唱晚》等。

2.阮独奏作品的初创时期。阮的独奏曲是从移植其他同类乐器作品开始的,但随着阮在独奏中的优势逐渐显现,一些阮的工作者开始尝试创作阮的独奏曲目。这一时期的作品数量虽然不多,但无论是演奏技巧还是乐曲的风格都是为阮量身定做的,更适合阮的表现力,开创了阮曲创作的先河。最早创作阮曲的是王仲丙先生,其主要作品有《瑶族长鼓舞》《龙灯》《引水上山坡》《山歌动心弦》《拉萨舞曲》等。王仲丙先生不仅创作乐曲,还在舞台上展示阮曲独奏,让阮以一种全新的面貌展现出来,推动了阮演奏艺术的进一步发展。阮乐工作者林吉良先生在创作中新增加了一些阮的演奏技法,使阮的韵味更浓,音响更优美,其主要作品有《草原抒怀》《兴国风情》《游泰山》《流》等,有些作品还被文化部几次定为全国民族器乐比赛中阮专业的规定曲目。与此同时,阮(中阮、大阮)被正式确定为民族管弦乐队的常规乐器,中国音乐学院、沈阳音乐学院率先建立了阮主科专业。过去的几十年里,阮曲经历了从最初移植其他器乐的作品到逐渐创作大量的独奏、重奏曲目,编订丰富的演奏、考级教程的重大转变。[5]

3.阮独奏作品的成熟期。阮曲初创的成功吸引了更多阮的工作者开始尝试阮曲创作,一些专业作曲家也加入阮曲创作行列。此时,阮独奏曲有了量和质的飞跃,乐曲风格呈现出百花齐放的局面,不仅有传统风格的乐曲,还出现了打破阮传统乐曲节奏形式,将西方摇滚、爵士等音乐元素融入传统演奏方式相结合,运用现代手法创作的独奏曲,进一步丰富了阮的音乐表现力。主要作品有《侗歌》《山行》《闲云孤鹤》《丝路驼铃》《拍鼓翔龙舞》等。在20世纪八九十年代,阮曲创作还诞生了新的演奏形式———协奏,出现了各种风格的大篇章、大气魄的协奏曲,主要作品有《云南回忆》《满江红》《山韵》等。其中刘星先生创作的《云南回忆》被誉为中阮第一协奏曲,并于1987年在中国艺术节上首次演出以后引起轰动。《云南回忆》是一部现代风格的作品,全篇分为三个乐章,着重突出了中阮优美的音色,并运用现代手法作曲和配器。之后大量协奏曲的出现和被广泛认可,不但取得了演奏形式上新的突破,而且还巩固提升了阮作为有影响力的独奏乐器的地位。

三、系列阮演奏形式扩大了阮发展的空间

阮在乐队中的使用奠定了现代阮发展的基础,阮独奏、协奏确立了阮在现代音乐界的地位,系列阮的产生及其演奏形式变化则开辟了多样化阮发展的新路。系列阮,或称阮系列,又俗称“阮族”,是指用大小规格品种不同、各自高低音乐范围不同,而共属同一阮类的一组系列乐器[6]。系列阮主要由高音阮、小阮、中阮、大阮和低音阮组成,演奏形式可分为重奏、合奏和协奏。阮族的主要作品有《闲云孤鹤》《西域行》《新酒狂》《异想天开》等。

根据史料记载,古代就已经出现了大小不同、形状各异的阮。现代系列阮出现在20世纪50年代,张子锐先生参照古代阮咸的样式,调整阮的尺寸,初步制成了由小阮、中阮、大阮、低音阮组成的“系列阮”,并且演奏了由张子锐先生编写的以系列阮演奏为主的笙阮六重奏《小骑兵与木偶兵》。整首乐曲的演奏音色纯净、丰满,高低音平衡,层次分明,整体协调统一,这套系列阮被称为“张氏系列阮”。1987年,宁勇先生设计制作了包括由高音阮、小阮、中阮、大阮、低阮五个品种组成的新型系列阮,定名为《八七型改革微调系列阮》,被誉为“宁氏系列阮”。1988年,由9人组成的阮族乐队演奏了《排鼓翔龙》,这是阮族艺术直接与观众见面的首次舞台亮相,以新颖的演奏形式和颇具特色的音乐效果,博得了观众和音乐界同仁赞扬。八七型系列阮的诞生,提高和扩展了系列阮的音域、音准和音质及艺术表现力,改变了阮以往的独奏与伴奏形式,开辟了阮演奏艺术的新领域、新形式,为中国系列阮奠定了基础,使具有悠久历史的阮乐以群体艺术形式登上了舞台。

近些年,随着系列阮的发展,出现了阮族乐团。国内第一支阮族乐团是由著名阮演奏家徐阳教授创立的中央音乐学院阮族乐团,并举办了多场阮族音乐会,不但展现了阮族的特殊魅力,也展示了我国阮在高校教学水平和阮乐的创作水平。系列阮在推动国内阮发展的同时,逐渐被国外所认识并认可。1995年青年阮演奏家丁晓燕在新加坡成立了海外第一支系列阮乐团,并在2000年正式注册成立“丁晓燕阮族乐团”。乐团成立至今,演出数百场,录制光碟不断推广和宣传,团的规模已经发展到数百人。

结语

阮从汉唐的兴盛到明清的衰落,经历复杂的历史流变,尽管今天我们无法从音乐形式上感受到古代阮的神韵,但通过大量的历史资料和几代人几十年的艰辛努力中,看到了阮的发展过程。阮在现当代发展到了相对成熟、稳定的时期,阮在乐队中的地位及其独奏、协奏、系列阮等方面也得到不断发展和完善,这些所取得的成绩不仅丰富了阮演奏的形式,也在推阮今后更全面发展。我们可以从历史演进中可以看到,阮的技巧由一开始借鉴其他乐器到现在发展成为有自身特点的符合阮演奏规律的30余种左右手技巧,用拨片演奏能更好的发挥阮的音色和技巧,“五四五”定弦最适合阮的演奏规律和音色的发挥;各种演奏形式的作品风格多样;阮的教育受到重视,全国各大音乐院校都设立了阮专业学科,并招收阮专业研究生;各大院团出现了专门的阮独奏演员;大量阮演奏教材的问世和众多的民乐比赛,规范了阮的教学和演奏。尽管这样,阮的改革发展还有很长路要走,如与中国其他传统的乐器二胡、琵琶、古筝相比,在演奏技巧规范、曲目数量和知名度方面还有很大差距;偶尔在一些阮曲集中还会出现“五四五”以外的定弦法;高水平的演奏者数量不多,各地区发展不平衡,青少年学习阮的数量不多,影响阮的进一步普及等,都需要今后阮工作者和爱好热心人士共同努力,不断改进,不断完善,不断提高。

参考文献:

[1]刘餗.隋唐嘉话[M].卷下.北京:中华书局,1979:46.

[2]袁郊.甘泽谣[M].上海:商务印书馆,1939:10.

[3]沈飞.中阮协奏曲《云南回忆》的创新及影响[J].交响———西安音乐学院学报2009(3).

[4]宁勇.出谷新莺咽洞泉———阮艺新考[J].中央音乐学院学报,2001(2):25.

[5]邢晓丽.试论阮的改革及其发展[J].浙江艺术职业学院学报,2012(2):67.

[6]宁勇.系列阮艺术的开拓与发展[J].星海音乐学院学报2001(6).

作者简介:邢晓丽(1979—),女,黑龙江大庆人,浙江艺术职业学院副教授,主要从事民族器乐教学与研究。

*本文系浙江艺术职业学院2014年度科研一般项目《阮演奏形式的嬗变与发展研究》成果。(项目编号:YB201402017)