前 言

人类文化史的演进.本身就是一个不断积累、吸收、扬弃、创造的过程。任何时 代的文化现象或艺术形式,既有从业者为适应特定社会思潮和审美需求所作的创 新,又延袭了历史上留存下来的诸多传统文化因素。这里的“新”,有可能是从外部 (民族,地区或国家)引入的,也有可能是当代人利用、借鉴“内”“外”文化养分而重 新创造的,于是,在民族文化的发展进程中,就层层叠叠地形成了“新一旧”“古一 今''“夷一夏"“中一西”等多重关系。但这些关系说到底只有一个一传统与现代。 而这对概念,既相互依存;又相互对立,我中有你,你中有我。在文化传承的意义 上,“昨天”对“今天"而言可能是“传统”,''今天”对“昨天"而言,则就是“现代”。古 往今来,任何时代的文化战略,都是以处理这一关系为前提和基础的。它是一个关 键,但也是一个难题。无论是文化决策者,还是艺术创作、表演的实践者,随时随地 都可能碰到这个问题,而谁能居于历史的高度,把握这一千年“文化命题”,谁就能 使那个时代的文化艺术获得历史性的进步,或在某个创作领域取得杰出的成就。

以上所述,同样应该是我们重新认识现代民族管弦乐队与中国传统音乐之间 关系的前提和基础。

大家知道,已经有八十余年历史的中国现代民族管弦乐队,形成于20世纪中 西文化交流之中。对于此前中国各类编制的民间乐队而言,它属于“新”,属于“现 代”。所以,从刚刚诞生的那一刻(1919年)起,它就面临着如何处理新与旧,民间 与专业(即雅与俗),古与今,汉族与少数民族,特别是中国各民族民间乐队传统与西方专业管弦乐队之间等错综复杂的关系的问题。而且,每遇到一个特定的历史 年代,这些问题就会在理论创作界展开广泛讨论。而每经过一次讨论,创作上就会 有一些收获。然而,以往的讨论,要么偏于编配的语汇技术,要么纠缠于乐队编制 和乐器改革,这无疑对于这一尚处于起步探索阶段乐队发展至关重要。但当这一 新型乐队有了八十多年的实践,推出了数以千计的新作,扩展到了海峡两岸暨香 港,新加坡等海外华人社会的今天,我们再作新一轮的研究讨论时,我以为可否暂 时把技艺层面的问题放在一边,而提出几个有关文化、历史、传统这类具有本质性 意义的题目。因为这个新型乐队在20世纪初岀现,绝不是偶然的,而是带有深深 的时代的印记。所以,我们的讨论应当回过头来从这方面开始。

这些问题主要有:新型民族管弦乐队出现在20世纪初怎样的社会文化背景 中?新型民族管弦乐队的传统根基何在,即它与中国传统乐队表层和深层关系(乐 器、乐队、曲目、音乐思维方式、审美追求等)如何?它在处理传统与现代的关系方 面有过哪些经验和问题?它在吸收借鉴西方专业管弦乐队的编制、编配原则方面 有哪些做法?在经济全球化,文化多元化的趋势下,在21世纪,它应该作何种选 择?等等。

限于篇幅,本文仅就新型民族管弦乐队与中国传统音乐之间的关系,作一专门 讨论。

一、传统沃土——历代中国民间乐队生态回溯

以往,只要谈及新型民族管弦乐队.大家首先就会说它是参照西方管弦乐队的 模式建立起来的。是的,在乐队编制、编配观念、技法等方面,西方管弦乐队确实是 最重要的仿照物件。但不能忘记,这个乐队的基本成员——乐器,却主要是中国 的。更重要的是,在新型民族乐队出现之前,中国各民族各地区已经存在着多样组 合、编制的几十种传统乐队。它们所积累起来的经验、曲目十分丰富。无论当事人 是否意识到,传统乐队是建立新乐队的基点,却是谁都承认的事实。

在中国古代,所谓“乐队",是指“乐器演奏者的整体”(萧友梅.1917),但并没有 “乐队”这个词。而只有类似的称谓。如周代的“大乐”“宫悬”(四面排列.指大乐 队)、“轩悬”(三面排列,“阙其南”)、“判悬''(两面排列,“东西之象”)、特悬"(一面, “一肆而已"),“登歌”指规模略小的乐队;汉代称“鼓吹镜歌”;隋唐时代称乐队为 “部伎”等。此外,民间还有“八音'八乐”“十音"“十三音”“十番”“十盘”“音乐会” “鼓乐”“鼓乐班”“铜器社”“响器”“八大套”“文场”“武场”等。乐队是20世纪初才 流行起的概念。与它相比,中国传统称谓具有更丰富的内涵。如“乐悬”,既泛指不 同乐器的组合,又分宫、轩、判、特四种规模和形式,并分别体现了官位之等级;“八 音”,原是按材质将乐器分为八类,后指乐器数量多(不限于八种)。再如“十番”,也 是多种不同类乐器组合的意思。有些则有乐种与乐队的双重含义。如土家族“打 溜子”,既标明了族属、种属,又指称了编制。“八大套"虽主要指乐曲数量,但同时 也指示其乐队组合与性质。那么,西方乐队(Orchester)[德文]概念的来源和意义 又是什么呢?据悉,在希腊语中.它指“舞池”,后来指舞台与观众之间的地方,即剧 场的幕景前面与观众之间略微高出的那片空间。16世纪以后,乐队一词才专指那 些为表演某作品而结合起来的音乐家群体。可见,仅从词源、词意看,中西之间就 有明显的差别。

在20世纪以前,中国历史上到底有多少类型的民间乐队,似乎没有人做过详 细统计。但在相关的史学、民族音乐学论著中,这方面的资料却很丰富。一般来 说,大约有以下十大类:

1.宫廷乐队,也称宫廷贵族乐队。即用于历代王朝宫中祭礼、宴飨、出行、狩 猎等活动中的乐队。有相关这类乐队,萧友梅完成于1916年的博士论文《十七世 纪以前中国管弦乐队历史的研究》①和杨荫浏《中国古代音乐史稿》②的部分章节提 供了丰富的资料,容后详述。

2.鼓乐队,即由鼓、锣、镣、钱等组成的乐队。这类乐队主要用于民间习俗祭 仪活动。其踪迹几乎遍及全国。其中,有一•种是单一的“鼓乐''队。另一种是加锣、 铉等的乐队。

3.民间吹打乐队。即由膜鸣鼓为代表的打击乐器和以喚呐、管子、笛子等为 主的吹奏乐器组成的乐队。这类乐队总的可以再分为两大类别,一是打击乐占重 要地位的“吹打乐队",一是吹奏乐器为主的“鼓吹乐队”。这类乐队流传使用极为 广泛。并因传播地不同而形成很多乐种。

4.民间丝竹乐队,即由拉弦、弹拨及笛、笙等丝、竹类乐器组成的乐队。这类 乐队从仅有“琴箫”即一丝一竹两件乐器的组合到汉代由“笛、笙、琴、瑟、琵琶、筝” 及廬、筑组成的“相和大曲”乐队再到明清以来的民间丝竹乐队。其传布地域主要 在南方各地,如江南丝竹、广东音乐及加笛、笙的潮州“弦诗”等。

5.弦索乐队,即仅有拉弦和弹拨乐器组成的乐队。

6.民间戏曲乐队,全国数百种戏曲,绝大多数都使用乐队伴奏。其中,戏曲乐队又分文、武两个乐队。文场乐队基本上是弦索或丝竹乐队,武场乐队则有鼓、锣、 钱、梆、板等。

7.民间曲艺乐队,中国三百多种曲艺.有一大半是用乐器伴奏的。其中,又有 一部分是用小型乐队伴奏的。如“山东琴书”的伴奏乐队就包括了扬琴、坠琴、筝、 软弓京胡、琵琶、三弦、板、碟子等;弹词伴奏乐队则为琵琶、小三弦、扬琴;四川清音 为琵琶、高胡、二胡、中胡;京韵大鼓是鼓、板、三弦、四胡。

8.宗教乐队,即为佛、道教法事活动而演奏的乐队。这类乐队以吹打乐队为 主。吹奏类乐器有笙、笛、啖呐、管子、招、海罗、侗钦等,打击乐器有鼓、钺、饶、锣 等。云南各地还有一种“洞经乐队",其功能在宗教与民俗之间。乐队编制庞大,吹 打拉弹皆备。

9.各类单编乐队,即由一种乐器或不同尺寸的一种乐器组成的乐队。如铜鼓 乐队(壮、瑶、苗、彝、侗、布依、白、黎、傣、仮、土家、伝佬),芦笙乐队(百、瑶、侗、水、 伝佬),铭锣乐队(傣、仮、壮、景颇、崩龙),冬不拉乐队(哈萨克),神鼓乐队(藏)等。

10.木卡姆乐队,即为维吾尔、乌孜别克古典乐舞伴奏的乐队。

以上十类,每类又因地区、民族、功能、规模的差别,编制并不完全相同。故虽 属同一类,但在音响、音色方面,却各有不同,呈现出统一而多样的特征。

(一)历代宫廷乐队及其类别和编制

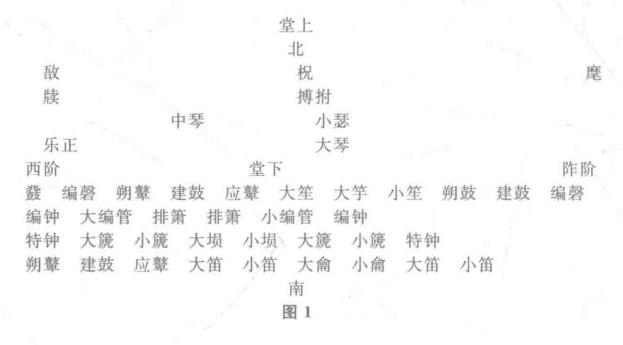

1.上古宫廷雅乐乐队。这类乐队早在西周时期,就已发展得很有规模。明代 大音乐家朱载堵以《仪礼》为根据,作了归纳。其中,“轩悬”乐队的编制为:祝、敌、 搏拊、牍,大琴、中琴、大瑟、中瑟、小琴、小瑟、编磬、叢、编钟、特钟、建鼓、朔鼓、应輦、 大竽、小竽、大笙、小笙、大排箫、小排箫、大编管、小编管、大馈、小塀、大儘、小後、大 鶴、小薦、大笛、小笛等。乐队人数达35(包括一名乐正),乐器数量达41件。特悬乐 队的编制则少了很多。共有人数15人,乐器17件。“轩悬”排列方式,可参看图1。

2.中古宫廷燕乐乐队。隋唐之际,宫廷“燕乐”十分繁盛。所谓“九部乐”“十 部乐”“坐部伎”“立部伎”等,由于来源地不同,功能不同,其编制也就有不少相异之 处。试举“十部乐”中的“清乐”和“龟兹乐”乐队的编制。

清乐:笙、箫、笛、廬、塌、琴、叶、三弦琴、击琴、瑟、筑、筝、琵琶、秦琵琶、编 钟、编磬、节鼓。(共17类,见杨荫浏《中国古代音乐史稿》)

龟兹乐:笙、箫、笛、横笛、箪篥、贝、竖箜篌、琵琶、五弦琵琶、铜拔、腰鼓、 羯鼓、都昙鼓、毛员鼓、答腊鼓、鸡娄鼓。(共16类,引文处同上)

再举“坐部伎”“立部伎”乐队。

立部伎('见三原唐李寿墓):笙、排箫、箫、被、横笛、箪篥、小琴、琴、琵琶、

五弦、箜篌。共11类。

坐部伎:箜篌、五弦、琵琶、琴(筝)、笙(竽)、横笛、排箫、箪篥、钱、毛员鼓、 细腰鼓、贝。共12类。

3.近古宫廷“宫架”乐队。

赵宋王朝建立后,曾花大力气复兴宫廷稚乐,并设立了编制庞大的乐队。据 《中国古代音乐史稿》统计,北宋政和三年朝廷“宫架乐队”规模达到近四百人,所用 乐器主要有:编钟、编磬、特钟、特磬、镭钟;建鼓、应鼓、辇鼓、雷鼓、畿鼓;箫、竽、 饒、塀、笛;琴(分一、三、五、七、九弦)、瑟、笙、巢笙等二十余种乐器。“登歌乐队”五 十余人,二十多种乐器。

4.历代石刻绘画中的乐队。

在宋人模仿的《唐代宫乐图》中,我们可以见到五件乐器组成的乐队:拍板、 笙、筝、琵琶和箪篥,这显然是一个宫内小型的“室内乐气

在五代王建墓(四川,成都)浮雕乐人图中,我们可以见到羯鼓、铜鼓、贝、笙、 叶、箜篌、箪篥、筝、排箫、廬、拍板、琵琶、都昙鼓、鼓、腰、笛、鸡娄鼓、叢牢、答腊 鼓、毛员鼓等20种乐器。其组合及功用,也透露了中古时代宫廷乐队的一些资 讯。在另一幅流存于今天的唐宋间的壁画里,有一个19人的女乐人乐队,她们 分坐于上下两层。坐在台上的乐手演奏的乐器包括曲项琵琶、箜篌、筝、方响、 笙、细腰鼓、横笛、箪篥、拍板,她们一律釆取正面姿势;台下的乐手用侧坐姿势, 演奏的乐器与台上基本相同,唯箪篥改为箫。画面的右边,置一面大鼓,鼓身后 是一位击鼓者。

(二)民间锣鼓乐队类别及其组合

前文已说过,它们可以再分成两类。一是以不同尺寸的鼓组成的“鼓乐”。一 类是锣鼓乐。前者如“绛州鼓乐”,其编制由帅鼓(最大)、将鼓(大)、校鼓(中)、卒鼓 (小)组成。另有藏传佛教的“神鼓”乐队,其编制由大小一律的“神鼓”组成。锣鼓 乐分布很广。代表性类别如山西洪洞县的“威风锣鼓",即由数十面鼓和锣共同组 成的打击乐乐队;冀中平原民间“音乐会”中的“家伙条子”,由中堂鼓、铉、饶、铛、擦 等组成,一套曲打完,长达20分钟,并以“舞镜”技艺体现了中国锣鼓乐的价值;土 家族“打围鼓"(打响器、大锣、小锣、堂鼓、铉)、“花锣鼓”(棋子鼓、冬子锣、大锣、 铉);长江流域各地稻农种田时演奏的“礴草锣鼓”;汉族聚居区每年春节演奏的“闹 年锣鼓”等。

(三)民间吹打乐队

民间吹打乐队的不同种类乐队是最为普遍的,形成了很多有名的地方乐种。 如潮州大锣鼓、浙东(舟山)锣鼓、西安鼓乐、山东鼓吹、辽南鼓吹、陕北鼓吹、晋北 鼓吹、冀中笙管乐、“洛阳十盘乐”“皖西锣鼓”、苏南“十番鼓”“十番锣鼓”、湖南 “十样景锣鼓"、福州十番、莆仙“大鼓吹”“小鼓吹"、福建“十音”“八乐"、维吾尔 “啧呐与纳格拉鼓"“壮家八音”“布依八音”“土家耍锣鼓”(鼓、锣、践、喚呐、小喚 呐、马锣、勾锣)等。这类乐队的主要特征是吹奏乐器如管子、喚呐、笛与打击乐 器特别是鼓的结合。其中,由于打击乐的地位不同而有鼓吹乐和吹打乐的区别。 以吹为主.鼓只起击节配合者,称“鼓吹乐吹打并重甚至有专门的“鼓段”“锣鼓 段”的,称吹打。前者如山东、辽南、陕北、晋北、冀中诸鼓吹乐队;后者如潮州、浙 东、西安、苏南等吹打乐队。同时,它们还有主奏乐器的区别。’以喚呐为主奏的 乐队,其功能具有很强的民俗性,多在节日、婚丧场合演奏,俗称“鼓乐”“吹鼓 乐”;以管子为主奏的乐队,其功能具有一定的宗教性,多在祭祀、丧仪中演奏,俗 称“笙管乐”“道乐班”“音乐会";以笛子为主奏的乐队,俗称“笛套锣鼓”,其功能 也多追随笙管乐。

民间吹打乐队的编制和规模,因时因地而有很大的差异。规模最小的只有一 鼓一吹。这里,试以规模为序,排列于下:

1.维吾尔族“鼓吹”,往往仅有一支木管木碗呗呐和一对“纳格拉”鼓。但它的 曲目丰富,情绪热烈,效果甚佳。

2.汉族鼓吹乐队(顷呐主奏)一般是3到5人,最多六七人。

(1)山东鲁西南鼓吹乐队,通常是喚呐、笙(1—2)、擦、梆子,有时还加笛子,但 某些情形下,仅1支喚呐和小镣或梆子就可以成乐;

(2)陕北鼓吹乐队,共5件5人,两只喚呐(分上、下手)、小鼓、小療、铜鼓(即 乳锣);

(3)辽南鼓吹乐队,喚呐(也分上、下手)、小铉、堂鼓、乐子、挑子号;以上诸乐 队,从规模而言,基本属于小型鼓吹乐队。

3.笙管乐队,一般是六七人,多可以到20人,其中主要是笙、笛数量的 增加。

(1)辽南笙管乐队:管、笙(2)、极胡、笛、扬琴、乐子、小钺、翁子、堂鼓,这类乐 队虽小,但已经属于丝竹锣鼓乐编制;

(2)冀中笙管乐:管(1—2)、笙(2—4)、笛、云锣(十面或双十面)、堂鼓、小钱、 大铉、大饶、铛子;以上诸乐队基本属于中型鼓吹乐队。

<3)西安鼓乐(坐乐):笛(主奏)、笙、管、琵琶、筝、座鼓、战鼓、乐鼓、斗鼓、大 饶、小饶、大被、小钱、大锣、马锣、町挡、星星、梆子。

(4)西安鼓乐(行乐):又分两种,一种称“同乐鼓”或“高把子”,乐队包括笛、 笙、管、高把鼓、小勾锣、培麦瘩锣、钗子、手梆子;另一种称“乱八仙”,乐队因笛、 笙、管、方匣子(云锣)、单面鼓、开口子(小锣)、钗子、手梆子等八种乐器各组成而 得名。

4.丝竹锣鼓乐队。

(1)苏南“十番鼓”,另有“十番箫鼓”“十番”“十番笛”等俗称。乐队一般约10 人左右:板、点鼓、同鼓、板鼓、云锣、笛、箫、笙、小喚呐、二胡、梆胡、琵琶、三弦等十 余件,用于婚、丧、寿、庆;鼓在乐队中地位颇重要,常以独奏段(也称“鼓段”)穿插于 音乐中;

(2)苏南“十番锣鼓”:分“笛吹锣鼓”“笙吹锣鼓”“粗丝竹锣鼓”“清锣鼓”。用 于婚丧喜庆或道场。

“笛吹锣鼓”乐队编制为:曲笛、长尖、笙、箫、琵琶、三弦、二胡、梆胡、拍板、板 鼓、同鼓、大锣、喜锣、齐钱、云锣、木鱼,共16种乐器;

粗细丝竹锣鼓乐队编制为:除上述乐器外,另加马锣、春锣、内锣、汤锣、中(或 大)践、小铉、双星,共22种乐器; '

(3)广东汉乐之“锣鼓吹”:喚呐、苏锣、小锣、铉、碗锣、乳锣、梆子、 揺板;

(4) 潮州大锣鼓:又分喚呐大锣鼓、潮州外江锣鼓、潮州八音锣鼓、潮州花灯锣 鼓、潮州小锣鼓(以上为室外乐);潮州笛套古乐、潮州庙堂音乐。

唢呐大锣鼓:唤呐(主奏)、大鼓、深波锣、大斗锣、允锣、大钱、小钱、九仔 锣等;

笛套大锣鼓:笛(主奏)、管、箫、朝阳笙、大鼓、深波锣、大斗锣、允锣、大钱、小 钱、九仔锣。

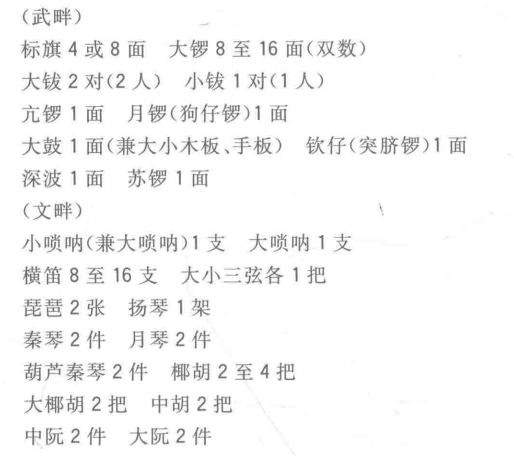

这类乐队的表演,也分坐、行两种。行乐的排序和规模如下:

以上武畔21—33人,文畔31-41人,显然已是民间传统乐队中乐器种类多、 人数多的大型乐队了。另外,前文列举的西安鼓乐、苏南十番、十番鼓,均应列为中 国民间大型乐队。

以上各类民间吹打乐,其历史渊源一直可以追溯到两汉。“鼓吹”一词就是在 那个时候出现的。在此后的绘画、石刻、文献中均有所见。

(四) 民间丝竹乐队

这类乐队因仅涉及丝、竹两类乐器,故一般规模偏小,风格较细柔。

1.福建南音(南管)乐队:琵琶、洞箫、二弦、小三弦、拍板,共5件:

2.江南丝竹:琵琶、二胡、扬琴、三弦、笛、笙、箫、鼓、板、木鱼、铃;

3.广东音乐:二弦、提琴(似板胡)、月琴、横笛、三弦、俗称“五架头”;

4.广东汉乐之“和弦索",乐队包括月琴、琵琶、椰胡、角胡、三弦、笛子;

5.潮州“弦诗乐”乐队之一:二弦、琵琶、秦琴、扬琴、二胡、笛、喚呐、小鼓、木 鱼等;

6.潮州细乐:三弦、琵琶、古筝、洞箫、椰胡。

(五) 弦索乐队

相比而言,这类乐队流传范围不算广,主要有:

1.河南曲子板头曲:以三弦、琵琶、筝为主,另加月琴、扬琴、胡琴、四胡、洞箫、板、八角鼓;

2.潮州弦诗乐之二;二弦、琵琶、秦琴、扬琴、二胡;

3.广东汉乐乐队之二——“清乐":筝、琵琶、椰胡,俗称“三架头

(六)民间戏曲乐队

中国戏曲艺术如果从北宋''杂剧”算起,已经有九百年的历史了。宋、元之际戏 曲乐队队的状况,目前尚无确凿的文献记录。可见者有以下三则:

1.山西稷山马村金段氏墓群杂剧雕砖(4号墓)。共9人,一律站立。左起1 人击鼓,1人击细腰鼓,1人吹横笛,1人执排板人吹隼篥,余者皆为演员。

2.山西新绛县吴岭庄元墓杂剧雕砖(1279),共9人,其中左右两侧各有1人 腰间系细腰鼓,他旁边有1人持笙或笛。

3.山西洪洞县广胜寺明应王殿壁画摹(元人画)本。画的上方有一处写着“太 行散乐中都秀在此作场”的横幅。画中人物分立两行,为演员与乐队。后排左侧1 人吹笛,右侧1人持拍板。

从以上出土资料看,金、元时代的杂剧乐队比较简单,多为鼓、笛、板等。也有 人说,那个时代的乐队以锣鼓为主,可谓“锣鼓杂戏气 至I960年代,有人还在山西 看过这种表演形式。

4.明清戏曲锣鼓乐队。明代中叶繁盛的"昆山腔",乐队由笛、笙、三弦、鼓、 板、锣等组成。

总之,我们可以说,早在中国戏曲形成的初期,乐队虽然简单,但已经有文、武 之分。至清代,当各类地方戏相继出现,并形成皮黄、梆子、昆、高四大声腔争胜的 局面时,为其伴奏的戏曲乐队也日益成熟,颇具规模。试举以下例证。

1. 京剧乐队:标准组合为文场“四大件”,武场“四大件”,即京胡、京二胡、月 琴、小三弦;板鼓、大锣、小锣、饶铉。另外根据需要加战鼓、喚呐、笛、笙、海笛及水 钱、大饶、镣锅、碰锤(星子)等,这也是一般皮黄剧种乐队的编制。

2.秦腔乐队:文场,早期主奏乐器用“二股弦",后放弃,改用板胡。另有笛、三 弦、月琴(四弦)、京胡、呗呐、氐呐、大号等。武场有指板、干鼓、暴鼓、战鼓、钩锣(大 锣)、手锣(小锣)、马锣、大扇子(大钱)、小种乐器。多数梆子剧种乐队的编制与秦 腔基本相同。

3.20世纪以来的昆曲乐队:昆(曲)笛、箫、大喚呐、小唤呐、笙、琵琶、三弦、 月琴;鼓板、大锣、小锣、汤锣、云锣、齐钱、小钱、堂鼓,乃为小型“丝竹锣鼓''之 配置。

4.川剧乐队:它的五种声腔,各有自己的主要伴奏乐器:昆腔用笛,另有苏 锣、苏铉;高腔不用弦乐器,只用拍板调整节奏;胡琴腔,以小胡琴和川二胡为主;弹 戏源于陕西梆子,分甜平、苦平,以胡琴为主奏;灯戏用低音大筒、胡琴、川二胡及啖 呐。川剧打击乐队由小鼓、堂鼓、大锣、大跋(兼饺子)“五方”组成,如果加弦乐、喚 呐、即称“六方气小鼓为乐队指挥。

5.山东吕剧乐队:该剧种是在山东说唱音乐品种“山东琴书”的基础上逐渐形 成的。乐队以“坠琴”为主奏乐器,另有扬琴、二胡、三弦、喚呐、笛子等。武场乐队 由板鼓、大锣、小锣、大铉、小铉、堂鼓、大鼓组成。

6.山西中路梆子乐队:文场有呼胡(胡芦子)、二股弦、小三弦、四股弦及喚呐、 笛等;武场有单皮鼓(兼手板、堂鼓)、马锣(兼小堂锣、狗娃子、碰铃)、小锣、梆子(兼 饺子、战鼓),共17种乐器,8位乐手。

从上引六个剧种乐队的编制,我们可以大体掌握戏曲乐队组合的基本特点:

1.均有文、武场之分;2.每个剧种乐队都有主奏乐器,京剧、汉剧、徽剧、桂剧、滇剧 多为胡琴(京胡);秦腔、豫剧、晋剧、河北梆子、山东梆子多为板胡;昆、高剧种多用 笛、笙;地方性强的则用特性乐器,如吕剧用坠琴,河南曲剧用曲子琴,湖北花鼓戏 用大筒(拉弦乐器),它们对剧种的唱腔风格具有强化作用;3.除主奏乐器外,还配 一件跟随主奏的乐器,它们或高于主奏乐器,或低于主奏乐器,形成更丰富的音乐, 如京剧中的京二胡,山西中路梆子中的二股弦;4.武场乐器也有一个主宰,即板 鼓,击鼓者称“鼓佬”,他不仅指挥武场,还指挥整个乐队和整场演出;5.武场乐队 的配备基本上是鼓、锣、铉或木梆四类,再加若干特色打击乐器,如战鼓、大钺、大 跷、狗锣(微型锣)等;6.多数古老剧种的文、武场乐队,基本编制为丝竹乐队加打 击乐队,特殊需要时就会变成吹、打、拉、弹兼备的完整乐队。这是中国传统乐队经 历了从周到清的数千年实践、摸索后才确定下来的。我们对这类乐队应该给予高度评价。

(七)民间曲艺乐队

中国曲艺作为传统音乐的一大类别,同样有悠久的历史。其中,一部分以说为 主,另一部分以唱为主,或说唱兼顾。因此它们也就少不了乐队伴奏。但与戏曲乐 队比,曲艺乐队规模小得多,少则二三人,多则五六人。如:

1.宋代诸宫调乐队:诸宫调是曲艺最早成熟的一种类别。据《梦梁录》记载, 其乐队为鼓、板、笛3件;

2.《水浒全传》第51回,艺人白秀英演唱时,自击锣和拍板打拍,旁边有筝和 琵琶为她伴奏;

3.京韵大鼓伴奏乐队:三弦、四胡,有时佐以琵琶;鼓、板(由歌者自击);

4.苏州弹词:小三弦、琵琶,自弹自唱;

5.山东琴书:扬琴、坠子、筝、软弓京胡、二胡等;

6.四川扬琴:扬琴、京胡、三弦(三大件)、碗碗琴、鼓板(五方);

7.河南坠子:坠琴、简板、饺子、矮角书鼓、醒木等;

8.天津时调:大三弦、四胡、节子板及笙、扬琴。

由于曲艺的表演方式灵活轻变,所以绝大多数的伴奏乐队都力求小型,这是它 的第一个特征;其次,曲艺乐队很少用吹管乐器,多数是拉、弹结合的弦索乐队;再 次,几乎每种曲艺乐队都要以鼓(书鼓)、板等击节,这样,其音响就呈现出弦索乐器 与板、鼓的融合,具有其特殊的音色。

(八)宗教祭祀乐队

即佛、道、萨满和民间性宗教仪式所使用的传统乐队。

1.佛乐队

藏传佛乐队:,在西藏、内蒙古、青海、云南、四川等广大藏传佛教地区,几乎每 个寺庙中都有规模不等的乐队,以用于相关的祭仪活动中。

(1)西藏扎什伦布寺平日练习时的乐队:大号(2支)、喷呐(2支)、神鼓(4 面)、铜钱(4副),共4种乐器,12位队员;

(2)西藏扎什伦布寺欢度“古朵节"时的乐队:大号(2支)、铜质骨号(4)、喚呐 (4支)、神鼓(20面槌(12副)、铃(2个);

(3)内蒙古包头梅日更昭7月15法会乐队:神鼓(2)、嘉令(即哎呐,2)、铜钱(4)、海螺(2)、筒钦(2)、铃(1);

(4)甘肃夏河拉卜楞寺乐队:管、笙、鼓、云锣、被、啖呐、海螺;

(5)山西五台山佛乐队(汉传):管子、笛、笙、鼓、合子、引磬、木鱼、忏锤、手鼓、 磬、云锣;

2.道教乐队

道教在斋醮活动中使用音乐,自古亦然。《云笈七签翊圣保德真君传》云:“扣 鼓集神,恳祷而告。”《要修科仪戒律钞》卷八引“太真科”称:“斋堂之前,经台之上, 皆悬金鍾玉磬。……非唯警戒人众,亦乃感动群灵。”

道教乐队所用乐器,一律称法器。早期仅有钟、磬、鼓等,隋唐以后增加了吹 管、弹拨,宋又加了拉弦乐器。但,一般情形下,多为打击乐和吹管乐。

(1)北京白云观道教乐队:大饶、小饶、大钱、小铉、铛子、大木鱼、手铃、大锣、 小锣、大铁磬、大铜磬、小铜磬、忏钟、镇坛木;笙、管、笛等;

(2)湖北武当山道教乐队:大饶、小饶、大擦、小镣、铛子、手铃、大木鱼、小木 鱼、大鼓、小鼓、大铁磬、大铜磬、小铜磬;笙、笛、管等。

3.洞经音乐乐队

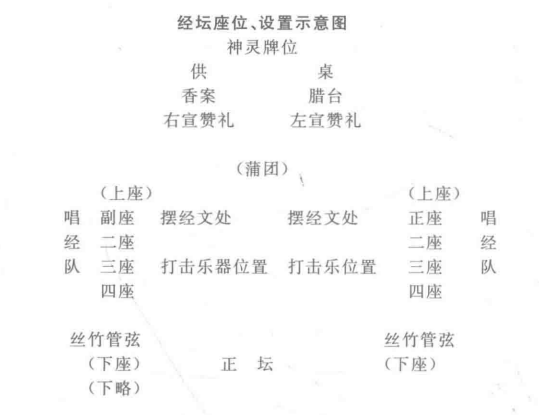

洞经是普遍流传于云南的一种民间宗教。洞经活动由洞经会主持。而奏乐是 洞经活动中极为重要的一个内容。故洞经音乐在云南各地有深厚的传统。洞经祭 仪的基本形式和乐队位置大体如下:

经坛座位、设置示意图

洞经乐队的规模较大,吹打拉弹齐备,反映了 20世纪初民间乐队的发展状况。 虽然,昆明、大理、丽江、剑川各有不同,但在总体上追求全、大、多的发展方向,则是 一致的。下面是云南音乐学家吴学源调查统计。

吹管乐器:小喚呐、大顿呐、笛子、洞箫、笙、芦管;

拉弦乐器:小胡琴(俗称二黄)、胡琴、盤胡(中音胡琴)、芦胡(中音胡琴);

弹拨乐器:小三弦、琵琶、双清、古筝、瑟、扬琴、苏古笃(火不思);

打击乐器:提手(拍板)、单皮鼓、木鱼、铛子、云锣、碰铃(击子),另有铛锣(丢 锣)、叮字锣、苏锣、筛锣、链锣、大絞、镣、大堂鼓、铜磬,总计三十余种。由于长期以 来在城镇文人、市民环境中传承沿袭,故乐器组合、乐队编制、曲目选择等,都有较 大的开放性。中原地区流传的汉族乐器,几乎无所不包。如果我们想到它是现代 民族管弦乐队还没有出现之前就已经在云南广泛使用了,我们就会对它的地位、价 值有另一种评估。

4.孔庙“丁祭”乐队

祭孔是自鲁哀公十七年(前478)即孔子死后第一年后就开始并持续至今的 祭祀活动。因每年夏秋两个''仲月”的丁日各举行一次,故称“丁祭”。而且每次 都有音乐舞蹈伴随。鉴于孔子本人在历史上的至尊地位,故祭孔乐队大而全,称 “孔庙雅乐”“孔庙乐舞”,其编制因“八音"齐全,所以也称“八音乐队”。各部类乐 器如下:镭钟、铸钟、编钟、登歌钟、副钟、铎、锌、細、饶(金);颂磬(悬于西方的编 磬)、笙磬(悬于东方的编磬)、特磬、登歌磬(石);琴、瑟、筑、箜篌、竖琴、琵琶、阮(丝侖、言、凤箫、焼、洞箫、竹笛(竹);大鼓、葦鼓、副鼓、应鼓、搏拊、最鼓、悬 鼓、田鼓(革);枕、散(木类);笙、竽(匏);塌(土)等,共约三十余种。

(九)各类单编乐队

即由一种乐器组成的乐队,如以鼓为惟一乐器的乐队,在民间早就流传了。而这种现象,在少数民族中更为普遍。这里试介绍几种:

1-哈萨克“冬不拉”乐队:传统冬不拉仅一种规格,张两弦。1950年代以来, 经过改良,张四弦,形成最高、高、中、次中、低音五个系列,并组成了颇具表现力的 “冬不拉”乐队。它既可以为歌唱伴奏,也可以演奏纯器乐曲。

2.芦笙乐队:芦笙是中国西南少数民族中极具代表性的乐器,广泛流传于苗、 侗、水、瑶、作佬、纳西、彝等族中。芦笙在日常生活中,有独奏、对奏,也有合奏。合 奏称“套芦笙”。十种是将芦笙分为高、中、低三个八度(俗称“三滴水”)或再加一个 倍低的成四个八度(四滴水)乃至六个八度,组成乐队;另一种是“芒筒芦笙”,如果 是“三滴水”加三支芒筒,称“半套”;如果同调的高、中、低各两支加26个芒筒,则称 整套。也可以是同调的六种型号成六个八度加若干芒筒,则人数可多到一二百。 其规模之巨,音响之宏大,可想而知。一般来说,芦笙乐队的演奏,大多与舞蹈相结 合。如苗、侗、瑶、水、拉祜等族都流传“芦笙舞”,并在节日期间组织浩大的群众性 “跳芦笙”活动。这种习俗,已经有了上千年的历史。宋代大诗人陆游在《老学庵笔 记》有载:“辰、源、靖州蛮……农隙时,至一二百人为曹.手相握而歌,数人吹笙在前 导之。”笔者曾于2000年到贵州苗族地区采风,听到过不同规模的芦笙乐队的演 奏,其中,由三支芒筒芦笙组成的台江县番昭乐队,声音宏厚谐和,音质美妙,一曲既起,充溢了整个山寨,让人至今难忘。

3.铜鼓乐队:铜鼓由古代铜釜演变而来,已经有近三千年的历史。中国西南 地区壮、瑶、苗、彝、侗、水、布依、白、黎、傣、但、土家、伝佬等少数民族中皆有其迹。 它既是乐器,又是祭器。普遍使用于节日盛会、赛神祝祷、丧仪悼念等。铜鼓作为 乐器,可以单独敲奏击节,也可以合奏;后者如广西“白裤瑶”,该支系视铜鼓为神 物,平时存于家中,每年秋后启用。表演时,场地中央置一直径超过一米的皮鼓,由 担任主鼓手的寨老操鼓指挥,大鼓对面则吊起一排排铜鼓,少则一排6至10面,多 则三四排数十面乃至逾百。每鼓2人,1人击,1人持桶掩、放鼓尾,使之声音产生 沉闷与明亮的对比。群鼓同时被击,自然会发出震天的轰鸣。参与者边跳边击,边 击边唱,每跳完一轮.即休息饮酒。继之再跳,一直跳完40轮。铜鼓乐队在与特定 民俗的融合中,张扬了自己原始个性和纯朴的乐风。

4.神鼓乐队:这类乐队多用于藏传佛教的法会中。鼓可多可少,少则十余面, 多则几十面。其功能主要是体现出神的威严的气势。

(十)维吾尔“木卡姆”乐队

十二木卡姆是阿拉伯音乐的一份瑰宝。在中国,它主要流传于新疆的维吾尔 族和乌孜别克两个民族中。据近五十年的考察,由于地域的不同,新疆的木卡姆又 分为喀什(南疆)、伊犁、哈密、吐鲁番、刀郎及乌孜别克等六种。每种12套,但乐队 编制、曲目、风格等各有特色。这里仅举三种:

1.喀什木卡姆乐队,又作“南疆木卡姆”,它的乐队分小型、大型两种,大型的

编制是:乃依、苏乃依、巴拉曼、艾捷克、独他尔、弹布尔、热瓦普、卡龙、锵、达甫、纳 格拉、它石、竖笛等,共十余种;

2.北疆木卡姆乐队:萨它尔、弹布尔、热瓦普、独他尔、艾捷克、乃依(笛子)、达 卜等;

3.刀郎木卡姆乐队:也作多郎木卡姆、多兰木卡姆、刀郎赛乃姆,流传于新疆 麦盖提、巴楚、阿瓦提等地,乐队的主要乐器为刀郎热瓦普、刀郎艾捷克、达卜、卡龙。

作为具有深厚古老传统而又各具地方差异的十二木卡姆乐队,无论在乐器配 备上,还是演奏传统上,都充满了异域色彩,与中原的民间乐队形成了鲜明的对比。 目前,这一乐队编制不仅仍在民间活跃着,而且,一些专业团体也建立了相同编制 的乐队,进行新型民族乐队的探索与实验,这是很值得重视的。

以上,我们花了较多的篇幅列举了数十种在历史上出现并大多数保留到20世 纪的传统乐队。它们有的兴于上古而衰于末世(以钟磬塌为特征的宫廷雅乐、燕乐 乐队);有的起于一代而随之消亡(隋唐九、十部乐为歌舞伎乐伴奏的乐队);大多数 则是宋元以来在社会生活的多向发展的文化环境中形成并广泛流传开来的(戏曲、 曲艺、宗教祭祀、民俗节庆活动中的大、中、小型丝竹锣鼓乐队)。它们的形成,得益 于中国这块传统文化的沃土和自古以来的乐器资源;它们的多样性,是生活在不同 环境中的人的审美选择;它们不朽的生命力,则与中华民族底蕴丰厚的习俗、礼仪 直接相关。而所有这一切,都为20世纪中西音乐文化交流大背影下形成的新音乐 提供了基础。

二、世纪转型——中国音乐家对现代民族管弦乐队的历史贡献

20世纪是中国文化发生历史性转型、变革的世纪。历史上存在过的新一旧、 古一今、雅一俗、“夷”一“夏”、中一西关系及其内容,在这100年中均有了实质性的 变化。其中,以作为强势进入中国的西方文化对中国传统文化的撞击最为显著。 而从某种程度上看,音乐领域首当其冲:世纪初的“学堂乐歌”运动;20年代“国乐 改进”活动及第一所专业音乐院校的成立;三四十年代各类新音乐体裁创作的尝 试;50年代全面倒向东欧及俄罗斯学院派技术理论体系;80年代吸收西方现代主 义音乐新潮,持续不断的交流、冲撞、吸收、借鉴.最终改变了当代中国音乐文化的 总格局,并使作为主流的传统音乐“一统天下''的时代一去而不复返。表面上看,运 用中西结合手段产生的“新音乐”成为社会音乐生活的主宰,本质上则是西方音乐 强于中国音乐,现代音乐强于传统音乐。

于是,中国现代民族管弦乐队就在这一新的社会历史环境和音乐文化格局中 应运而生。

无疑,这也是具有文化自觉的中国音乐家们为继承、改进、发展本民族乐队的 一种主动选择。

那么,他们为建立这一新型乐队做了哪些努力呢?

(一)郑觐文和“大同乐会”

在20世纪的前期,萧友梅是从文献史料对中国传统乐队进行理论研究的第一 人。郑觐文则是从乐器改革、乐队编制、曲目创编等方面进行乐队实践探索的第一 人。以往,由于某些历史原因,音乐学界对二位前贤在这方面的成就颇为忽视。 1980年代以来,萧友梅的研究有重大进展,而对郑觐文其人其事的关注,只是近年 才开始。

事实上,要真正了解中国现代民族管弦乐的历史进程,必须从郑觐文说起。 1902年,郑觐文的家乡江苏江阴县要举行“丁祭”,特聘请他担任文庙音乐教习的 助理。在这次活动中,虽然“八音乐队”的乐器全部是新作的,但它们在乐律、音色 及相互协调方面暴露出问题。于是,郑觐文萌发了改革传统乐器,使之相互协律并 适应编制更大的乐队要求的念头。

1914年,他在上海明智大学担任古乐教员期间,开始以自己的理念制作各类 乐器的尝试。

1918年,郑觐文创办了“琴瑟学社”。它不是一般传统意义上的琴社,而是以 改造旧乐、创造新乐为目标的乐社。

翌年,琴瑟学社正式更名为“大同乐会气这是中国20世纪上半叶活动时间 最长、影响最大、目标最明确的音乐家组织。成立之时,就得到不少文化名人的 支援,如缪云台、章土钊、欧阳予倩等。乐会下设研究、编译、制造三部,体现了它 是一个具有传承教育、创作表演、理论研究和制作推广等多种功能的民间音乐组 织的性质。后来,在《大同乐会之新组织》的短文里,又对处理中西关系作了一个 总的表述:“本会对于西乐主专习,对于中乐则主稽古与改造,务使中西方得相济 互助之益,然后挚其精华,提其纲领,为世界音乐开一新纪元,以完本会大同二字 之目的。”

自1920年代至1930年代,在郑觐文及其同好的努力下,大同乐会在现代管弦 乐队的筹建方面,有如下实绩:

1924年,郑觐文组织了四十余人的女子古乐团,成员全部为仓圣明智女学的 学生。乐团分弦、管、簧、械四组。当年6月8日举行日夜两场古乐舞大会。这应 该是现代历史上第一次以新的乐队观念而组建的一个最具规模的民族管弦乐队。 很可惜,由于学校停办,该乐队也于当年解散。

1925年柳尧章编《潯阳夜月》,完成琵琶、筝、三弦、二胡、京胡、笛、箫、笙、管、 扬琴、云锣、板鼓之12行谱;郑于1926年改《春江花月夜》;1929年,郑发表《国乐正 轨》,提出欲上正轨,非从大乐做起不可。大乐之含义,即现在之管弦乐队。

1929年,大同乐会与汪氏琵琶学社、韩江丝竹社等10个团体共同组成“国乐 联合会”,并拟建立一个40人的大乐队。但因某些艺术见解不同而未果。郑觐文、 柳尧章等决定自行建立。从1932年留下的一张照片,我们可以了解其编制和 规模:

吹(箫4,排箫1,笙1,笛2,垠1);拉(二胡4,大胡2,幢琴1);弹(阮2,大呼雷 2,小呼雷2,秦琴2,箜篌1,琴1,琵琶2);打(海锣,小编钟,薄钱)。

1935年2月,郑觐文在上海去世。卫仲乐、许光毅承其大业。两年后,抗日战 争爆发,郑觐文之子郑颖菰将会牌等携往重庆。其间,曾有过几次零星活动。至 1940年,大同乐会停止一切活动,这个致力于现代民族管弦乐事应的民间团体,经 过二十余年的惨淡经营后,最终消失于中国社会文化舞台。

大同乐会的缘起、沿革及其历史功过,在以往近现代音乐史研究领域,一向未 受到重视,甚至将郑觐文指为复古派的代表。直到近期,才有青年学者林晨的一篇 颇有深度的专论①,为学界廓清了某些历史的迷雾。透过该文,人们基本上可以了 解大同乐会的真实面貌。我个人认为,从20世纪民族管弦乐队形成发展的角度而 言,它是第一个立足于中西音乐文化交流的高度,以清醒的文化自觉,釆用“稽古与 改造”的方针,为建立具有中国特点而同时反映当代文化精神的新型乐队迈出历史 性一步的音乐社团。据林文云:该乐会为实现自己的目标,在乐器改革、曲目整 理、乐队编制及表演实践方面进行了许多有益的尝试。仅乐队音乐会,从1924一1934年就举行了 23次。另外,在乐队曲目编配方面,郑、柳二人完成的《春江花月 夜》也是公认的第一首以新型乐队思维观念配置的名作,经后人多次加工后,它已 是20世纪中国民族乐队最具影响力的保留乐曲。

(二)南京国民政府“中央广播电台国乐队”

有关该乐团的资料也很匮乏。我们只知道它成立于1935年前后。1939年, 该团迁往重庆,其宗旨是“采纳西洋管弦乐队的组织法原则,建立了以弓弦乐器为 核心的立体式乐队声部结构”。这是现代民族管弦乐队历史的又一次转变。其带 有浓厚的民间性、自发性、半业余(部分分业余,部分职业)性,是音乐的同仁组织; 中国广播电台国乐队则是官办的,是为了给广播节目配乐的职业团体。1945年抗 战胜利,国乐队返回南京。1949年以后,“南京中央广播电台国乐队”分为两半,部 分成员到了台湾,,部分留在大陆。到台湾的人员主要有高子铭、王沛纶、孙培章、黄 兰英等,随后有陈孝毅、周岐峰、刘克尔、杨秉中、奚富森等加盟,组成业余国乐团。 接着再转为“中国广播公司国乐团”,首任团长高子铭,指挥孙培章。乐队编制为 35人。常规任务是播音和对外演出。

(三)1950年代中国大陆诸民族管弦乐团

从1949到1960年,北京、上海及各省区先后建立了二十余个专业民族乐团, 其中最有代表性的有:中央歌舞团民族管弦乐队(1952)、中央民族歌舞团民族乐 团(1952)、中央人民广播电台民族管弦乐队(1953)、中央新闻纪录电影制片厂民族 乐队(1953)、上海电影民族乐队(1956)、中央民族乐团(I960)等。此外,各省歌舞 团多数组建了完整的民族乐队,其中有陕西、江苏、四川、吉林、山东、山西、广东、湖 北、天津及文工团中的“前卫”(山东)等。上述各乐团,除中央民族歌舞团民族乐队 强调有民族特色的少数民族乐器外,其他大都釆用同样的乐队编制。

(四)港台及海外诸民族管弦乐团

众所周知,最著名的四个乐团是:香港中乐团(1977);台湾台北市立国乐团 (1979);新加坡华乐团(1996);台湾高雄实验国乐团(1990)。它们虽然成立较晚, 但都十分注重自己与周围社会文化环境互动关系,尽力开掘本土特有的人文资源, 凸显自身的地域传统特征。因此,在本地区本国产生了很广泛的影响,成为中国民 族管弦乐队艺术重要的一翼。

总之,自1919年大同乐会正式成立至今的84年间,中国民族管弦乐队先后经 历了初步试验(1919—1949)、全面探索(1949—1966)、停滞(1966—1978)及再度发 展等不同阶段。目前,在海峡两岸及香港、澳门和海外,编制较全的乐队大概不会 少于50个,历年创作并演出的曲目大概不会少于1。00首。一个不到一百年的民 族乐队发展到这样的规模,达到这样的水准,确实来之不易。它凝聚了几代中国器 乐艺术家的心血,也是20世纪中国新音乐文化的一个硕果。

从正面而言,民族管弦乐队在其八十余年的发展中,有以下几个值得肯定的经 验:1.以传统为“根基”,无论乐队组建还是曲目积累,都立足于传统,表现了一种 自觉或不自觉的“守土”原则;2.主动吸收西方乐队的有益因素,建立本乐队的编 制原则,较稳妥地处理了中西文化交流中的“体用”关系;3.尊重“实践”,顺潮流而 动,尽可能克服音乐文化建设上的“盲动主义、例如,在乐队编制、声部安排上,采 取边实践、边调整、边改革的办法;在曲目积累上,采取了先移植、改编后创作,先 鼓励乐队队员的“业余”创作再吸引或邀请作曲家加盟的推进模式,逐步促进了 民族乐队创作的繁荣和成熟;在作品题材、体裁、语言、技法上,随“机”而变,逐步 扩展、丰富,从单段的“合奏”到多乐章的协奏曲、组曲、狂想曲、叙事曲等,从传统 的主调写法到20世纪现代技巧,形成多层面的探索,走了一条吸纳、融合、开放的道路。

三、走出20世纪:传统还能给我们什么?

20世纪已经成为历史。

20世纪在中国音乐发展史上的地位是人所共知的:从文化的脉传而言,它完 成了从传统到现代的“转型从音乐体裁的不断扩展看,它创造出了 20世纪之前 根本没有的“新音乐”;从社会文化的总格局看,它把世纪初传统音乐的“一统天下” 扩展为中国传统音乐、中国新音乐、中国现代音乐、中国通俗音乐和西方音乐的“五 分天下”,最终酝成一个多元并存的中国音乐文化新时代。

民族管弦乐是这个“中国音乐文化新时代”的佼佼者。作为20世纪新文化的 产儿,它十分鲜明地反映了中国文化的“转型”期间某种类别处理其与社会文化环 境之间的关系以及寻找自身生存、发展途径的一系列特征,同时也积累了乐队建设 的丰富经验。对这些特征和经验进行深入认真的讨论总结,将是我们在新世纪使 之再度繁荣、精致、提升的有效方式之一。事实上,从1990年代以来,许多关注民 族管弦乐事业的前辈、作曲家、音乐史学家、民族音乐学家已经发表了相关的论文、 专访。特别是《人民音乐》杂志,自1995年10月发表彭修文先生的专访《以独特的 民族风格屹立于世界艺术之林》(于庆新)一文起,直到2001年底,前后共刊载了四 十余篇论文,有三十多位国乐界人士参加了讨论。应该看到,这场持续了 6年的大 讨论,出现在两个世纪之交,是完全顺乎情理的。诸文讨论的中心,主要是民族管 弦乐队的成就与不足,即所谓“功过得失,长短优劣”。而中心的中心,则是乐队自 身建设中的传统与现代、中国与西方这个世纪性的话题。其中包括:从民族管弦 乐队初建到它的相对成熟,参与其事者以中国传统为本,以西方现代为参照,还是 完全相反?或者这个时期是这样,另一个时期是那样?再者,如果坚持以传统为 本,那么,我们在继承、运用、发掘传统音乐的文化精髓方面,到底做了什么?达到 何种程度?或者说,我们是否对中国历代宫廷、民间、宗教、祭祀、戏曲曲艺乐队的 精微之处有了充分而深入的了解?我个人认为,这是民族管弦乐要在今后取得更 大发展的根本问题、关键问题。值得每一位国乐界朋友认真思考的问题。

限于篇幅,我不想展开来谈,仅作一个概略的表态:

(一)民族管弦乐队是在以中国传统为本的主导思想指引下组建并日益完善 的。在这个过程中,它对中国古代、民间乐器的选用釆取了比较谨慎的态度,各类 乐器均经过试验,养得实践认可后,方被采纳使用。这种从实际出发的方针,曾使 它少走了不少弯路。这一经验对任何新型乐队都将大有裨益。

(二)同时我们应该看到,中国民族管弦乐队在其最初酝酿、产生时,尽管取 向、立意都是好的。但理论准备不够充分。也就是说,鉴于当时人们对中国古代文 献缺乏系统梳理.更没有条件对各类民间乐队进行广泛的调查,而仅以郑觐文本人 所掌握的知识和江南地区民间乐队现状为参考,因陋就简,仓促而建。1950年代 以后.也在未作科学论证的情况下,略加增删,随改随变,逐步固定下来。它突出的 两个特点是,具有很强的实验性和经验性。从一种新型乐队的发展过程而言,是应 该允许的。但过多经验性,一定会排斥科学性,特别是音色、平衡等深层次问题,时 间一久,必然会暴露出来。

(三)我们一方面肯定民族乐队以传统为本的指导思想,但同时也应该指出, 对这个指导思想的理解并不是在任何时候、任何情况下都十分明晰或准确。在数 十年的实践中,不彻底、游移摇摆的现象时有发生。例如,当民族管弦乐队的编制 基本定型后,一下就延续了几十年。这种“定于一尊”而又长期延续的状态,反映岀 业内的“自足”和保守主义倾向,而自足保守的形成则又是因为大家对传统民间乐 队的多样性和丰富性缺乏深度了解。

(四)鉴于上述种种,我想在本文的最后,提出“走出20世纪”的建议。其基本 含义是:一方面,充分肯定20世纪民族管弦乐队的历史性成就,全面总结它积累 起来的组合、创作、表演经验,主动给它划上一个圆满的句号,并将它作为中国民族 管弦乐队的模式之一,继续进行新的实践;另一方面,将目光重新投到中国传统文 化之中,特别是民间乐队的传播领域中,寻求其中可能满足当代人审美需要的某种 组合的可能性,并在小范围内进行多方面的尝试。如一位作曲家所言:传统音乐 是一片广袤的沃土,在20世纪新音乐的每一部优秀作品中,都浸润着它的养分。 既然如此,那我们就应该随时“以传统还能给我们什么”激励自己,保持与这片沃土 的亲密关系。惟其如此,中国民族管弦乐才有可能闯出一片新天地。新千年内国 乐乐坛上才可能出现多个不同组合编制的民族管弦乐队,并以自己的特殊色彩与 20世纪的民族管弦乐队构成一种争奇斗艳的兴盛繁荣局面。我们多么盼望,在 2019年,即20世纪中国管弦乐队建立100周年时,这样的局面能够呈现在世人 眼前。

(原载香港中乐团《探讨中国音乐在现代的生存环境及其发展座谈会论文集》, 陈明志主编,2004年)