摘 要:本文通过对王宁民族管弦乐《庆节令》在处理中国音高材料和音色资源方面的观察分析,说明作曲家在为民族管弦乐队的创作时,依然遵循西方管弦乐队组织与组合的原则,取材于民间音乐,根据其风格特征及乐器演奏特性将各乐种材料重新组装,使用含五声音阶的小七和弦作为多声结构基础,以保证整体音乐风格的统一,并在音响设置上兼顾不同器乐表现形式,有效地使用低音和弹拨乐器组制造出共鸣丰满的背景音响,合理利用不协和与自然噪音等音响资源,将音色的变化、力度的强弱和织体的厚薄等各种音响因素,有层次地组织在一个音乐发展过程中。

关键词:管弦乐思维;民族管弦乐队;音高材料组织;乐器演奏特性;音色分配;音响平衡

《庆节令》是中国作曲家王宁(1954- )于 2004年接受委约开始创作、2006年由香港中乐团首演的一部民族管弦乐作品。此部作品在中国国内、东南亚华语国家及欧洲上演多次,已得到国内外音乐界广泛赞誉,资深民族管弦乐队指挥家兼作曲家朴东生先生,曾就《庆节令》等一批类似作品的创作评论道,“其手法虽然是现代的,却融合了传统民族文化、民族音乐的元素,是作曲家紧跟时代潮流的产物,应该得到认同和肯定”[1]。这部作品也引起学术界的关注,如刘婷婷的硕士论文,便对此作品的曲式与音高结构、和声、配器等技术手段及作曲家创作美学理念进行了较深入的分析探讨。

笔者对此作品的关注始于 2008年 4月,在北京参加的由中国音乐学院举办的世界女音乐家大会中,现场聆听了一次民族管弦乐专场音乐会,对其中《庆节令》这首作品现场演奏时的乐队整体音响圆润而饱满的融合度及充满民族特色又富于动感音乐的震撼力印象极为深刻,随即对作曲家如何使音色各异而个性强的众多民族乐器,既能发出类似西方管弦乐队整体和谐饱满的音响,又不失民族特色的具体做法,产生了浓厚的研究兴趣。此后,便通过多种途径联系作曲家索要乐谱,终于在 2012年得到了 2006年版乐谱及音响和作曲家新修改的 2012年版乐谱。本文采用此部作品 2012年版乐谱,在有关音高结构与配器技法研究成果的基础上,拟从民族管弦乐队创作思维的角度,观察分析作曲家处理中国音高材料及音色资源的方式,目的是探究作曲家在创作中是怎样保持民族特征,又如何较为恰如其分地处理民族乐器个性与音色融合及音响均衡、中西管弦乐思维及传统与现代技法之间的辩证关系,旨在为民族管弦乐法研究增添一个分析例证的同时,也探讨这样的管弦乐思维是否可以成为民族管弦乐队发展繁荣的导向之一。

王宁的民族管弦乐创作理念

中国民族管弦乐队,是在二十世纪初以来“西学东渐”的环境下,参照西方管弦乐队构建的模式和前苏联组建民族管弦乐队的经验,将民间吹、弹、拉、打四类乐器组合、逐步发展成长而基本定型的大型乐队。与民族民间器乐合奏所演奏的音乐不同的是,这类大型乐队主要演奏由专业作曲家创作或改编的乐曲。因此,在乐队建制和写作风格上,一直就存在着中西创作思维的碰撞,如何协调好民族文化传统及音乐风格与乐队整体音响的关系,也是历来为此类乐队写作的作曲家们所探索研究的焦点。

西方管弦乐队的构成基础,是以淡化每一件乐器的个性、强调乐器之间音色融合性而获得乐队整体音响和谐统一的,这是因为西方音乐传统体现在多声思维和纵向和声音响融合的立体结构方面。而中国民族乐队中,乐器的个性远比西方管弦乐队乐器的个性要强得多,并且由于大量运用体现民族风格与韵味的装饰音,使得中国音乐传统呈现出鲜明的平面修饰方式。在创作实践中,即使通过乐器改革设法淡化各乐器的个性,也不太可能达到西方管弦乐队音响的和谐程度。为此,作曲家们尝试多种不同思维方式与技法手段,力图在保持民族特色的前提下,丰富表现手法,解决其音色的融合、音响的均衡等问题,使这种体裁的音乐作品既符合当今社会音乐文化的语境,又能够得到广大听众的认同与接受。

现为中国音乐学院作曲教授的王宁,在中央音乐学院获得配器专业硕士学位和作曲专业博士学位,他的硕士论文《德彪西的管弦乐法艺术》(1987)和博士论文《中国民族管弦乐队的源流与发展》(2006)及近年来为西方管弦乐队和中国民族管弦乐队所创作的一批作品,体现出他对这两类大型管弦乐队的乐器性能、组合形式和组织方法具有相当深入的了解与丰富的创作实践经验。在他为学习西方管弦乐队技法编写的《管弦乐法基础教程》中,依据自己多年在配器方面的实践和研究,指出乐队的真正含义在于组织与组合,而为乐队写作的关键则是要取得“不同乐器的特殊性格化含义和乐队中不同乐器组之间声音的平衡”[2]。在创作时,他把管弦乐思维视为整个创作构思的一个组成部分,即在管弦乐曲的构思阶段就蕴含着发音媒介的因素和管弦乐法的成分。同时,在为中国民族管弦乐队的创作中,他并不排斥洋为中用,不回避西方技法与音乐发展的思维,因此,西方传统与现代对音高材料的组织与发展手法仍合理使用,而西方管弦乐法中音响平衡的理念也仍为乐器组合与组织的原则之一。然而,民族管弦乐队中吹管与拉弦乐器在乐器构造与演奏效果上,并不能与西方管弦乐队中的同类乐器完全对应,特别是在音响融合度和乐器受音域相对窄的限制而不适合任意转调等方面。除此之外,还有一个西方管弦乐队中所没有的弹拨乐器组,其乐器种类繁多,音色特殊,其音质的颗粒性、噪音多和制音差等特性若处理不当,会影响整个乐队音响的融合和平衡。王宁应对的原则还是与他处理西方管弦乐队的相同,即先对乐器的性能包括构造与发声方法做透彻的了解,之后根据他总结出的管弦乐法四大音色(单一、统一、对比和混合音色)处理手法进行适当的音色分配。对于乐器结合的写法,他认为这四种音色分配原则适用于所有类型及组合的乐队[3]。为民族管弦乐队所作的《庆节令》也是他将这种创作理念付诸实践的一部作品,以下笔者参照王宁的创作理念,从对适合乐器演奏特性音高材料的设计、发展与组织和音色资源组合与音响平衡的处理方式两个方面解析这部作品的管弦乐创作思维。

对适合乐器演奏特性音高材料的设计、发展与组织

王宁在《庆节令》这部作品中,选择传统民族管弦乐队常用的、以旋律呈示发展音乐的主调音乐织体写法,运用第一部分有两个主题的再现三部性曲式结构。在旋律写作方面,为了表现中国传统节日全民同庆的情境,他汇集了如浙东锣鼓、河南曲子、广西侗族唢呐曲、东北二人转等民间音调,据此创编了针对不同乐器演奏特性的两个对比性旋律主题和三段不同风格特征的旋律,以此构成整曲的音高材料基础。对来自民族民间的旋律素材,王宁没有采取以完整而起伏的旋律线条表达情感的这种处理中国式音调的惯用方式,而是截取旋律中最有特征或最富韵味的、仅由三四个音级构成的片断,用变换音级排列、移位、增减音值等手法构建和发展旋律。在结构深层,他使用小七和弦将表层这五段在音乐风格有明显差异的旋律统一起来,换言之,整部作品的音高结构基础是一个由五声音阶中的羽、宫、角、徵四音经三度叠置形成的小七和弦。基于这个和弦结构,截取其中的某两个或三个音便可成为骨干音,通过不同的旋法构成风格各异的旋律,也可以作为旋律的和声基础。同样基于这个和弦结构,既可以在单一调性中完整呈现旋律,又可以在某些音上分别构建旋律以致使不同调性的旋律互有关联地叠置在一起。

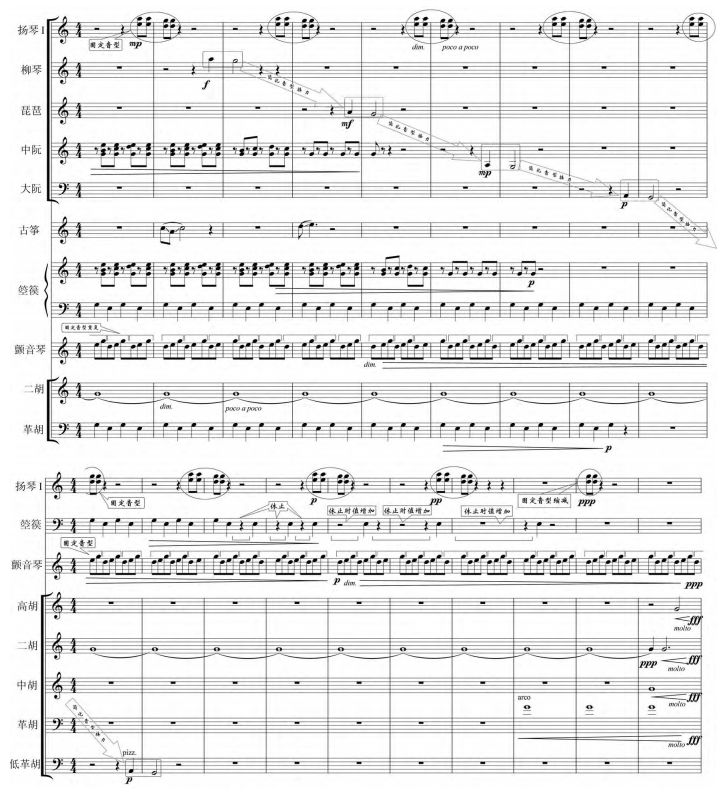

谱例 1为建立在小七和弦 A-C-E-G基础上的第一部分开始旋律主题(5-20小节),旋律中呈大三度关系的核心骨干音 C和 E取自这个小七和弦三音和五音,第 5-12小节旋法是主要在 E-D-C三音间、以十六分音符为主的环绕变奏,其音级排列方式每小节不同,因此具有类似“绕口令”的性质[4]。这段旋律以 A为中心的调性相当明确,因为低音声部拨奏的A音贯穿整段旋律,但调式并不易判断,因为如果单从旋律构成上观察,环绕式的旋律中虽有 A音出现,但都是弱拍短时值的经过性质,唯一的一个使用音值稍长的八分音符、始终得到强调的音是 E,因此并无明确落在羽音 A终止的调式稳定感。然而,据笔者观察,这样的调式不确定性却很可能是作曲家精心设计的。如此,他可以在保持 A和 E这两个框架音以明确调性的情况下,将其他音级做半音升高或降低的处理以求旋律的色彩变化,如在第 11小节引进的 C音,第 13小节出现的 D、F和 G音,这是发展这条旋律的一种手法,这样的变化方式在再现部中得到了更进一步的运用,可参见谱例 2。另一种旋律发展手法,则是第 13-20 小节的旋律上四度移位,因为旋律音区的提高造成一种音乐发展的动力。从旋律上看是移到了以 D为主音的调性,但因为原旋律与这条移位的旋律重叠以加厚旋律层,低音也依然保持在 A音上,并通过几个高音声部 A的持续音得到进一步加强,只是在和声层中叠加了 D和 F/ F,从而形成了旋律的双调性及和声层的复合和弦。另外,避免旋律无动感而单调的手法还来自于节拍设计,整段旋律可以划分成由方整性八小节的两个乐句,使用 6/8与 5/8交替的节拍,小节内乐汇分组时值长短不一和节拍重音的不规律性便能造成一种推动力。而如谱例 1 中旋律下方的方括号所示的分组,以八分音符为节拍单位的总和又可以重新组合成 4/4 拍的 11 个小节,使这条看似简单而有些平淡的旋律,可以很容易地与其他旋律纵向重叠起来。

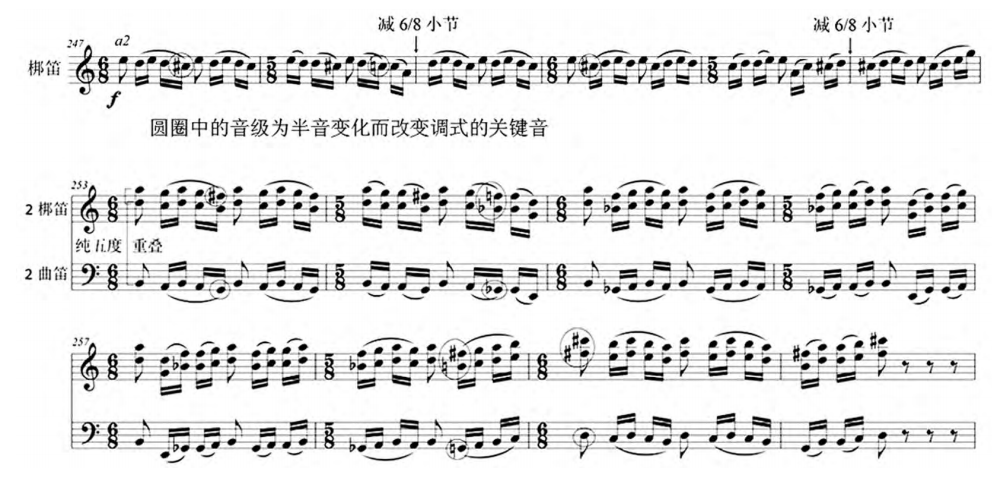

谱例 2显示再现部中这一主题的进一步发展变化,首先,从旋律一开始就引进了升高半音的三音 C,此音与 C的交替运用使调式介于同主音大小调之间;其次,乐句结构由原八小节减为六小节,去掉了原 6/8节拍的第 3和 7小节;最后,在上四度移位的乐句中,增加到两个以下纯五度排列在不同调性上的重叠声部,这是典型的西方现代多调性的写法。以上这些旋律呈示的变化,并没有影响到结构深层和声与低音统一而持续的支持。

谱例 1 《庆节令》第一个主题(5-20小节)

谱例 2 《庆节令》第一个主题在再现部中的变化形式

这条旋律也是针对梆笛的乐器性能和演奏风格而构思的。笛族中属北派的梆笛,其笛管较细笛身较短,因此音区较高、音域较窄、吹奏时气息运用较猛、演奏上以“舌”与“指”技巧见长,是北方民间笛曲粗犷豪爽、热情奔放的旋律个性。本段欢快的旋律音域在一个八度之内,吹奏时在单吐和两组或四组双吐之间交替循环,单吐的 E和 A音都是旋律的顶点音,吹奏时需用气猛些,这种快速吹奏呈现出的音质分割性,正好突显了梆笛的风格特性。

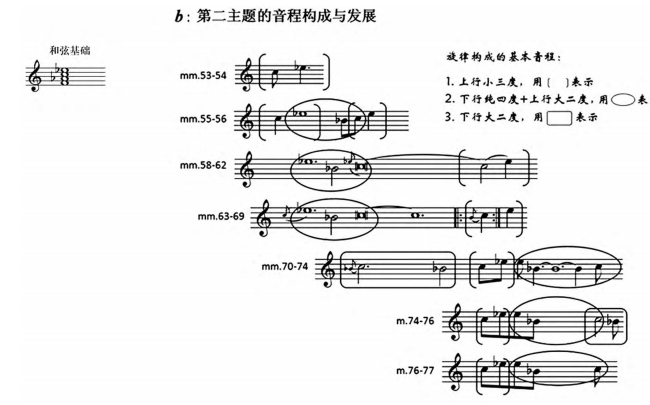

谱例 3a展示的第一部分第二个主题(53-77小节),也是建立在小七和弦 F- A-C- E 基础上,从中拆分出的和弦五音 C和七音 E为骨干音,加上 B音,共三个音级构成一个抒情性的旋律片断。这个旋律片断构成和发展的特征之一,为三个音级 C- E- B的固定音级排列和上小三度、下纯四度和上大二度的固定音程序进。这个三音固定排列又可以拆分出三个基本音程组合,其一为C- E上小三度,其二为 E- B-C下纯四度加上大二度,其三为 C- B的下大二度,可视为固定音级中第三音到第一音的逆行,这三个基本音程在旋律中的运用形式见谱例 3a中的标注。旋律特征之二,是每一个音都可以安排成持续的长音,而且长音时值的长短可以自由调节,见谱例 3 中对诸个长音符的时值用等于几个四分音符的标注。旋律发展运用的是类似民间音乐中稍自由的承递式发展手法,用非严格节拍的固定音程重复及从逐渐将旋律片断的前部续接到后部的做法,见谱例 3b 中的旋律解析。这种音级排列和音程进行是比较典型的民族调式旋律的旋法。然而,仅这三个音虽然有比较稳定的长音,但长音并不是旋律终结的落音,每次旋律结束都是在长音之后做短时值向上小三度的滑音,因此还是构成不了明确的调式。这样的写作旋律,推测还是出自便于乐句扩展而推进音乐的思路。这个主题低音声部交替的持续音 F和 A补齐了完整的小七和弦结构,明确了羽调式、F 为主音的调性。另外,整段旋律都建立在单一和弦结构上,虽有和弦的临音辅助性变化,但因和声层为点状的弹拨乐演奏,融合乐队整体音响的作用多于推动音乐发展的功能;此时低音交替持续音的运动,特别是运用从小七和弦中拆分出不同音级,构成从羽调式向宫调式转换,便成为推动音乐发展的动力。

谱例 3 《庆节令》第二个主题(53-77小节)

这个主题是根据拉弦乐器二胡的演奏特性而构思的:首先,旋律音域不宽,包括主题几次变化重复时的转调在内,其音域也才在十度之内,而且,又是在二胡旋律音质最饱满、最适合表现音韵美感的中音区。其次,长音的设置及在持续的长音上做大幅度渐强渐弱的力度变化,也是以线状演奏的弓弦乐器最擅长的演奏性能。最后,精确地标记出来的抹音指法、擞音和滑音等装饰音也充分体现了二胡演奏的韵味,同时,细致详尽的记谱也有利于弓指法的统一,保证了发声整齐和音响统一的齐奏效果。

这个主题在第一部分中共出现了三次,每次主题的出现都有某些变化,谱例 4是这个主题本身发展变化的一些方式,如乐句结构的扩充,其中包括旋律音程的扩展,调性的变化及音色上的加厚,主题的呈示用不同的乐器音响段落间隔开,而且三次主题的呈示完成了将第一部分音乐推向高潮的这个过程。

谱例 4 《庆节令》第二个主题发展变化的方式

中部共有三段旋律,分别为唢呐独奏、独奏弹拨与拉弦乐器的对话式合奏以及革胡与低革胡齐奏,旋律素材直接取自浙东锣鼓的唢呐曲、河南曲子和东北二人转。同第一部分主题写作思路相似,这几段旋律也还是截取了原旋律素材中最具风格特色的片断,然后作曲家用自己的方式组织起来。

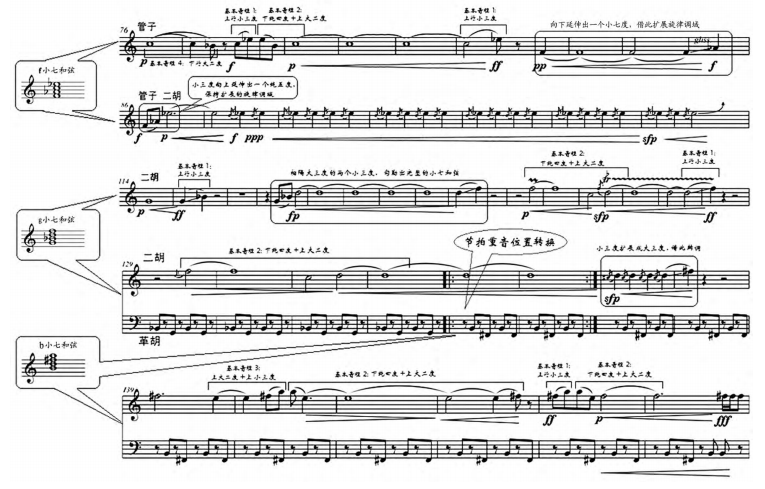

第一段取自浙东锣鼓的唢呐独奏旋律,起到从第一部分结束过渡到中部的连接作用。第一高音唢呐先是在高音 A上,充分发挥其独特的循环呼吸演奏技巧,将此音无限延长,使唢呐的音色从之前欢腾热闹的全奏音响中独立出来,又因为整个乐队仅留下这一件乐器的独奏而安静下来,也由于这个无限延长的单音,使原先节奏律动强的快速度转换到了散板式的慢速度。谱例 5中是这个延长高音A之后的一段旋律。这段音域限制在一个八度之内的旋律,由两个基本乐汇构成,音程构造中强调下五度与上四度,使开始的羽调式游移到宫、徵调式之间。两个乐汇首次呈示后,做向下移调和减缩处理,为突出第二乐汇中的上四度而重复多次后,转换到强调上五度的进行。这段旋律仍然是建立在小七和弦基础上,却因频繁转调而丰富多彩,每次转调前在旋律长音上都有乐队中的和声声部预先奏出新调的小七和弦,这些和弦标注在

谱例 5中乐谱下面。这段旋律的设计体现出唢呐擅长的、在长音持续时大幅度音量变化、圆满的滑音和高亢、嘹亮、刚中有柔的倾诉式演奏性能。

谱例 5 《庆节令》中部唢呐独奏旋律的处理方式(184-209小节)

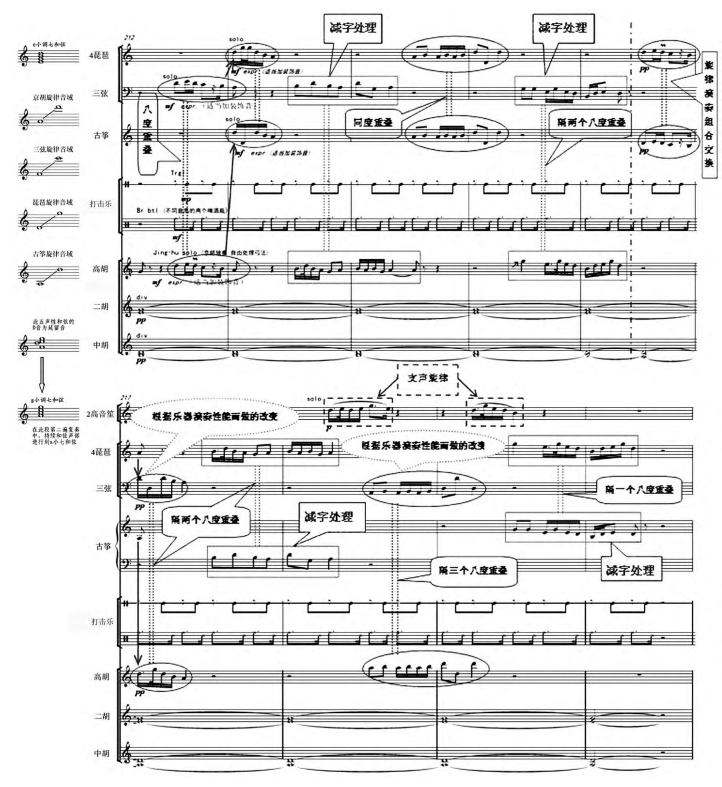

中部第二段河南曲子的旋律呈示采用了传统丝竹乐的演奏形式,乐器包括独奏的琵琶、三弦、高音笙、古筝、高胡,以及通常不出现在这种合奏形式中的京胡,并加入打击乐中的三角铁和两个不同音高的啤酒瓶持续的固定节奏型衬托。不过,却免去了应该出现在这类合奏中的竹笛,原因显然是出自对整曲旋律呈示中音色布局的考虑,刻意避免在呈示部第一主题已经充分展示了的竹笛音色。这段音乐由对话式的两个乐句构成,单从旋律上看前句落音为商,后句落音为徵,是商徵呼应的调式,而衬托支持旋律的、由拉弦乐器二胡和中胡声部分奏的持续和弦,还是小七和弦E-G-B-D。和弦从第 216 小节第三拍开始,A 音替换了 B音,预示了中部第三段旋律调性 A 而构成过渡性的五声结构和弦。京胡与三弦为一组对话古筝与琵琶的组合,两件乐器的合奏通常为两个八度相隔,并有一个或三个八度相隔的变化,为的是在合奏中凸显两种乐器的音色。而且,就这两个组合在旋律复奏时,也相互交替演奏的内容以求音色的多样变化。这种细致而锦上添花式的安排,使本来已经考虑了音色变化的旋律陈述变得更为丰富,充分展示了丝竹乐善于表现柔润、细腻、精致、轻快和愉悦情趣的音乐特性,见谱例 6。三弦因为其音色太特殊,与其他乐器很难融合,因此没有出现在乐队全奏的部分,只是在这个可以突出独奏乐器音色的部分才崭露头角。三弦与京胡及后来与高胡的合奏中,根据其乐器的性能做旋律的减字处理,而琵琶与古筝合奏则做加花处理。同时,这些独奏乐器的乐谱上明确标示要适当加装饰音,这说明作曲家有意让演奏员展示各自乐器独特的“手音儿”以体现民族器乐的风格特性,见谱例 6中作曲家本人的标注。

中部第三段旋律是在第二段旋律复奏时以对位形式进入的,由革胡和低革胡主奏,辅以弹拨乐器箜篌重叠及大阮加强主要旋律动机。这段旋律取自东北二人转,旋律本身就是由小七和弦 A-C-E-G构成,同时也糅合进 D音,为与之呈对位状态、以 D为主音的河南曲子旋律在交接时,结束音与起始音的音级重叠的音响上更融合一些,而长音 A上行至短时值 D写法又有综合第一部分二胡主题结束态势的迹象,见谱例 7。另外,旋律后部 D-G上四度进行也与唢呐独奏旋律中的四度上行风格相吻合。这段低音声部的旋律最后简化为 A-C-E-G四音的动机,从弦乐低音声部蔓延至所有低音声部,继而逐渐成为整个乐队渐强到再现部分的唯一音高材料。本段旋律与第二段丝竹乐式的旋律呈对位状态,虽然地方风格不同,但因采用了相同的音程构架,使这两段旋律与第一部分的两个主题在音高结构上形成统一的音响。也就是说,在旋律写作中,凸显旋律的地域风格和保证音高材料间的统一因素是可以通过技术手段兼顾的。这段突出低音声部的旋律呈示是在民间器乐合奏曲中见不到的,因为民间器乐合奏基本是以高音旋律乐器变奏为主。因此,这种写作显然是作曲家融合进西方管弦乐队多声思维的结果。

谱例 6 《庆节令》中部弹拨与拉弦乐器对话式旋律的处理方式

谱例 7 《庆节令》中部革胡和低革胡的旋律构成

上述中部两段不同旋律纵向叠置的做法还延续到再现的部分中,将第一部分的两个主题纵向叠合在一起。此时,原以 A为主音的梆笛旋律整体移低一个大二度,成为以 G为主音的旋律,与第二主题第二次呈示的调性 G统一。由于两个主题本身都是建立在以根音为调性主音的小七和弦上,叠合起来没有尖锐音响碰撞的不协调感,也由此能够领会到作曲家将两个在节奏疏密明显不同的主题都限制在很窄音域的用心,即易于旋律的纵向叠合,又不至于相互混淆(见谱例 8)。

谱例 8 《庆节令》再现部中两个主题纵向叠合

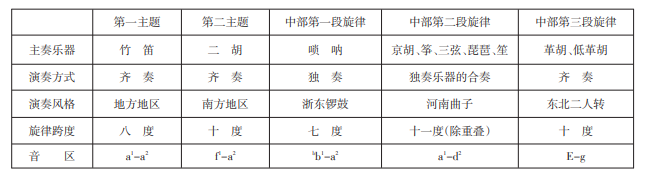

正如表 1中对这五段重要的旋律的演奏乐器、音乐风格、演奏方式和音区音域的归纳,说明作曲家在创编旋律时,既考虑到保持旋律的风格特征,又对乐器的演奏形式、音区与音色分配做了精心的设计,使得乐队中各类旋律乐器都有展现各自独特音色的机会。

表 1 《庆节令》中五段旋律的主奏乐器选择、演奏方式、音乐风格的设计

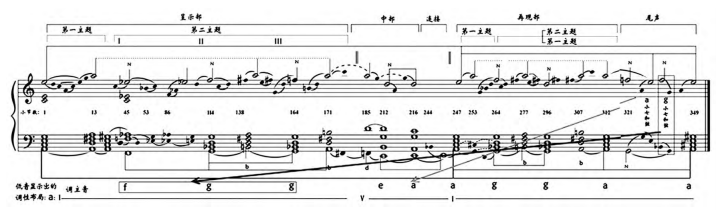

前文已提到,虽然旋律取自不同地区风格各异的民间音乐,但每段旋律都是以在调性主音上的小七和弦为音高材料基础,由此起到全曲和声音响统一的作用。而且,旋律的骨干音及其音程与整曲的调性布局,也是相呼应,互为支持的,从谱例 9的全曲深层结构简化和声与调性布局及低音运动图式中,便可观察到这样严谨的构思。图中用空心音头与长符尾标示的低音调性主音的进行,清晰地表明:全曲主要调性为 a,在呈示部中、由 a 转到 f、继而 g,虽然短暂地到达过b,但此时低音强调的是主音 b上方的小七度音 a,而这个 a音恰是主调 a的主音,从而在低音进行层面保证了这部分主调的明确与稳定。中部低音在 e,虽然调性后来回到 a,但由于旋律在低音声部,并且屡次在节拍重要位置重复属音音级E,最后在低音声部演变成为连接部分的属功能,准备再现的a调性回归。再现部中的低音进行同呈示部,只是免去了主音为 f的部分。因此,此曲部分调性布局为 a - e - a,而呈示部内部则有f - g - a的填充属与主之间空隙的上行级进调性变化。上方旋律所强调的旋律骨干音与低声部的调性布局遥相呼应,第一主题的旋律强调调性上方的五度音 E,后移位至 A。第二主题强调的旋律框架音是主音 F 与上方小七度 E,以及转调后的主音G与上方小七度 F,短暂过渡到调性b,但强调的是其上方小七度 A音,与低音进行同样在音级上回到主调的 A音。而中部旋律的调式主音为 D,也是低音声部调性 e的上方小七度音。更有意思的是在尾声中,旋律简化为上述两个主题的骨干音程,a调的主音 A到属音 E的上五度进行,和 g调上七音 F到主音 G的下小七度进行,旋律的这四个音级,便是低音进行的调性布局,也就是说,曲中主要的调性 a、e、f、g在尾声中以在两个调性中交替演奏骨干音的方式再次强调,参见谱例 9中尾声部分用方框标出的旋律音级与下方低音的关系。这种旋律写作和发展与整曲调性布局、和弦结构之间的协调与组织,充分体现出作曲家在创作中能够兼顾发挥乐器演奏特性、保证民间音乐的风格特性和调性组织严谨之间的关系。

谱例 9 《庆节令》全曲深层结构和声与低音运动图式

音色资源组合及组织与音响平衡的处理方式

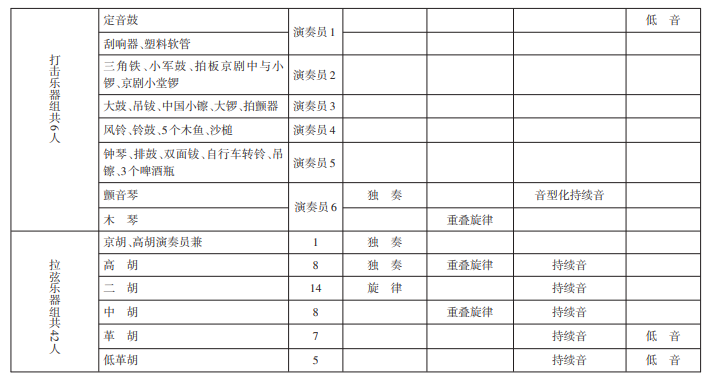

在旋律的创编阶段,乐器的音色、音质、发音性能和演奏特点都已考虑在内,继而在写乐曲整个过程中,对音色组合及组织与音响平衡就更是放在首位了。这部作品是根据香港中乐团乐器齐全,乐队编制近 80人的规模,为全编制大型民族管弦乐队写作的,前文已提到作曲家采用主调音乐为主的织体写法,因此,乐队织体分为旋律、低音、和声及持续音几个功能明确的层次。表 2 是依照乐曲中乐器分组和使用情况列出的乐队编制和乐器配置及在织体中的使用功能一览表。表中显示出,乐队全奏旋律时,主奏乐器集中在吹管和拉弦组高音乐器的声部齐奏,如梆笛、曲笛、高音唢呐和二胡,旋律的写作、所用音域和调性也都以这些乐器的演奏性能和表现特征为出发点。新笛、中音及次中音唢呐、扬琴、钟琴、木琴、高胡与中胡为加强旋律声部的重叠乐器,它们有的同度,有的高或低八度,还有的低四或五度,甚至低二度重叠主奏乐器,重叠的形式或全程跟随以加厚音响,或在旋律某些阶段重叠片断,目的是加强音乐的语气或局部染色。

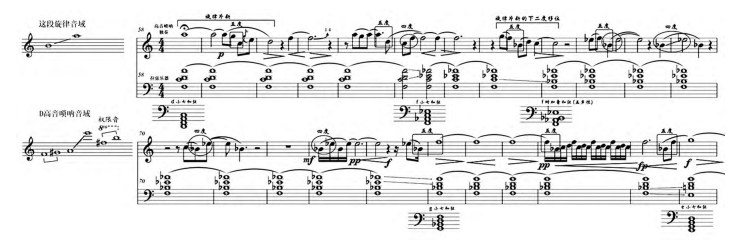

担任低音声部的乐器有低音笙、大阮、古筝、箜篌的低声部、定音鼓、革胡和低音革胡,本曲的低音声部很少用持续的长音进行,而更多地运用弦乐低音声部三度间或四度和弦音交替的持续拨奏节奏型。这种拨奏的大量运用与配合其他低音声部乐器的性能有直接关系,弹拨乐器组的大阮、古筝和箜篌都是颗粒性的点状发音状态,低音弦乐只有在拨奏的情况下才能与这些乐器在音响上融合得更好而且相互支持。另外,使用踏板半音转调的现代定音鼓,用槌击与革胡及低音革胡拨奏重叠,不仅弥补了革胡和低革胡发音较干涩的缺憾,也使低音音响富有共鸣而更饱满。

除低音笙外的笙族与除大阮、三弦外的弹拨组乐器为和声填充及持续音声部,这些乐器的和声填充基本保持一个和弦形式,以在弱拍或强拍的间断性节奏型与低音声部进行节奏上配合来体现的。由于低音声部与和声填充声部都是拨奏,在节奏上互相配合而合成一体,长时间地保持不改变的和弦形式,而在织体中形成了一个特殊的、覆盖高、中、低音区的持续音层。又由于拨奏乐器不用止音措施,导致数十件乐器单音或多音拨奏发声后的自然余音聚集交汇,加强了音头发音后的共鸣,使乐队音响整体的共鸣增强加厚。此时,虽然拉弦或吹管乐器旋律演奏会在同一音区,但因发声方式和音质的差异,旋律声部的音色不会被淹没,也不是漂浮在伴奏音响之上,而是坐落于伴奏音响的环绕之中。民族管弦乐队这种特殊的低音拨奏与弹拨乐拨奏和声配合方式,实际上起到在西方乐队里,线状持续音声部作为乐队音响融合剂的作用。另外,作曲家还使用在主题呈示过程中突然调换低音声部与和声层声部发音节拍位置的方式,以防止长时间保持一种节奏模式所造成的单调感,参见谱例 4 中从 129-144小节的低音部分。

表 2 《庆节令》的乐队编制和乐器配置:

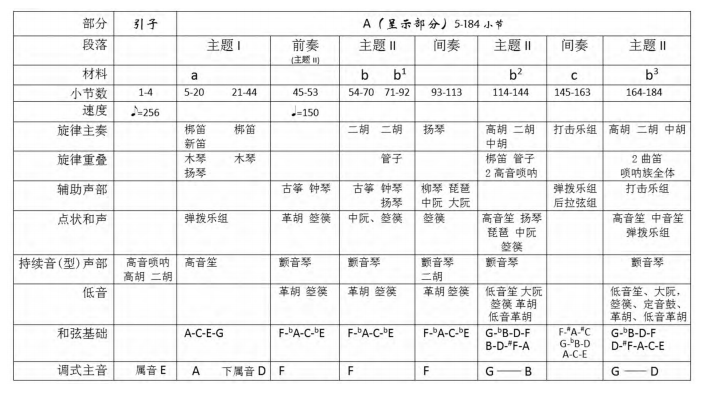

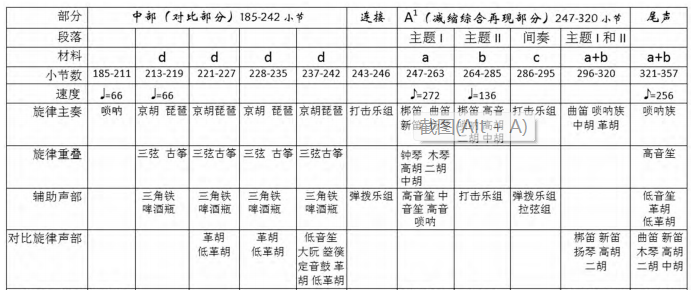

表 3 曲式结构与乐器分配图式

乐曲中还有类似民间器乐合奏的段落,其中多使用独奏高音笙、高音唢呐、琵琶、古筝、三弦、京胡、高胡、颤音琴等乐器之间重奏或对话式的配合,加上三角铁和几个不同音高啤酒瓶轻盈而明亮音色的持续音型配合,构成近似点描式的织体。此时,无低音的拉弦乐器分声部弱奏的线性持续音,对于这些独奏声部就起到了恰到好处的融合音响衬托作用。

打击乐器组的乐器非常丰富,不仅包括了西方管弦乐队中的定音鼓、大鼓、排鼓、三角铁、钟琴、颤音琴、木琴等常规乐器,又加入了中国极具地方色彩的京剧中、小锣和小堂锣,并且还使用一些日常生活中的用品作为打击乐器,如自行车转铃、洗衣机塑料软管和不同音高的啤酒瓶。而像双面钹、吊钹、大锣、木鱼等乐器虽然已纳入到西方管弦乐队中,实际上也是来源于中国的打击乐。这些打击乐器依据其发音特征在作品中的功能会不相同,但总的来说在乐队中起烘托气氛的作用,尤其是在乐队渐强推向高潮的段落中。此外,颤音琴和木琴中音区的重复性音型也作为持续音使用。打击乐器组的其他乐器,或在句尾做腔尾跟坠帮助划分乐句,或单独使用制造特殊音响效果,或合奏成为一个独立、类似民间音乐中“鼓段子”热闹的间奏性段落。

本曲的曲式结构是以快-慢-快速度划分部分的再现三部性曲式,音色分配及组合与组织的形式可作为曲式结构划分的依据。第一部分与再现的第三部分以乐队全奏为主,具有北方吹打乐粗犷的音乐特征,其中两个主题也性格各异,第二主题的呈示与两次变奏后推出全曲第一个高潮。中部类似民间器乐合奏,具有南方丝竹乐细腻的音乐风格,由唢呐独奏,弹拨与拉弦乐器对话式合奏,革胡和低革胡与弹拨、拉弦乐器组合的对位性重奏,发展到全乐队的齐奏,推出第二个高潮。再现部分中两个主题都有减缩,但增加了两个主题纵向叠置的综合性发展段落,同时在低音声部还重叠了经扩时处理的中部东北二人转动机,最后尾声延续了两个主题叠置的状态,构成第三个高潮,在全乐队营造出的热烈欢腾氛围中结束。表3是本曲的曲式结构与乐器分配图式,较详细地将曲式结构的划分与音乐材料及乐器分配之间的关系展示出来。

本曲旋律的调性如在前文分析中已指出的,调性的主音明确而调式不清晰,因此在曲式结构图式中,以主音位置表示调性,将以从主小七和弦拆分出的旋律均纳入到这个调域中。本曲第一部分的两个主题在不同调性上,第一主题主音为 A,第二主题主音分别为 F、G和 B,而在再现部中主题依然保持在各自的调性上,只不过第二主题略去前面以 F为主音的部分,直接从调性 G的部分进入,原样(相同的织体、调性安排和乐器配置)再现了之后的全部,因此本曲不存在再现部中第二主题调性回归的奏鸣曲式思维。而且,调性变化的安排更多也是出于乐器演奏最佳音响效果的考量,调性布局对曲式结构统一所起的作用并不是第一位的。这点从再现部中第一主题降大二度调与第二主题纵向叠置,以及调性 G一直延续到尾声中,直到最后结束阶段才回到乐曲开始的调性 A便可印证。表 2中各曲式部分的乐器分配,涉及到旋律的构成与乐器音色之间关系的方面已在前文阐述。本阶段更关注的是整曲音色音响布局,由以下三个方面体现:旋律呈示及发展的音色变化与音响平衡,间奏及连接性段落的音色与织体的对比,及高潮推进与降落的音色安排。

旋律的呈示与发展的乐器分配既有使用混合音色,通过增加重叠声部和与之配合的伴奏织体层随旋律音色的变化而调整,以保持音响的平衡,也有从单一音色、统一音色到混合音色的发展过程。第一主题的呈示便是前者,如上移四度旋律与伴奏层的前后对比,见谱例 10。例中第 9小节到 12小节开始于E的部分旋律由梆笛 I独奏,新笛、扬琴 I和木琴低八度重叠旋律,持续音由高胡在高音区的八度重叠抖弓拉奏托住竹笛的高音声部,和声层由弹拨乐组配合打击乐中国小镲和木鱼和低音声部的革胡与低革胡在旋律E音的位置齐奏,强调E音在旋律结构中与节奏上的重要性。在第12小节的后半部分,使用增加乐器的自然法渐强,先是曲笛、高音及中音笙、高音唢呐、扬琴 II、柳琴、琵琶,二胡和中胡加入到旋律演奏中,再加上吊镲由弱到强的滚奏,形成一股力冲到移高四度的旋律。在第 13小节往后的旋律呈示中,曲笛和扬琴 II加厚了旋律层,高音和中音笙、柳琴、琵琶和中阮强力度重叠旋律片断,而和声层除原弹拨组成员使用 sf力度外,还加入大阮和打击乐的铃鼓配合增强的伴奏层力度以取得整体音响的平衡。

第二主题的呈示与变奏展现出旋律从单一音色、统一音色到混合音色的发展过程。从第 45小节至 53小节,是第二主题的前奏,从前面热闹、欢腾的乐队全奏的最强点瞬间减弱至只有部分弹拨乐的背景式音响,展现出乐队音响的强烈对比。在这个持续的伴奏音响中,第二主题先以二胡齐奏的统一音色呈示,在补充式的后续段落中引入管子的重叠,通过管子的独奏片断,向下扩展了旋律的音域。经过第一次间奏,旋律转到以 G音为调性主音的第二次主题的呈示,旋律不仅加入了高胡和中胡在二胡高与低八度的重叠,而且梆笛、新笛和高音唢呐高八度重叠二胡。伴奏织体层为取得与旋律演奏音响的平衡,调动了高音笙、扬琴、琵琶、中阮和箜篌高声部多音演奏构成的和声层及低音笙、大阮、箜篌低声部、定音鼓、革胡和低革胡的低音声部,打击乐在句尾、休止符及长音渐强处加入助力。第三次第二主题变奏的旋律除高胡、二胡、中胡在三个八度齐奏外,整个唢呐族加入,分别重叠胡琴在三个八度上的旋律,曲笛也以旋律音及低二度重叠的方式加入旋律的呈示。与之抗衡的和声伴奏层则增加了中音笙和柳琴,与其他笙与弹拨组乐器加强和音响的厚度。同时更多的打击乐器如排鼓、木鱼、木琴、大鼓、音树加入进来增加力度和色彩。

谱例 10 《庆节令》第一主题中间旋律移位部分

第一部分中第二主题三次呈示之间的两个间奏,也是在音色组合和音响安排上独具匠心的段落。第一个间奏段落是一个乐队音响与织体减弱减薄再渐强加厚的过程,首先在第二主题前奏便使用延续至此的乐器组合中,先减去中阮和箜篌高声部的持续和弦节奏型,保留扬琴和颤音琴的持续音型,然后柳琴、琵琶、中阮、大阮和低革胡将扬琴音型简化成动机的接力,以逐渐减弱的力度从高音区降到低音区协助了整体音响的减弱,革胡和箜篌低音部的和弦交替音型也随后撤出,在间奏中全程发声二胡中音区的长音 G一直以mp的力度持续,在织体的最薄处,只有二胡单音持续音和颤音琴持续音型的弱奏音响。最后,革胡、高音笙、管子、中胡、中音笙、高胡又先后加入织体,并通过力度增长形成一个迅速的乐队音响渐强,引入第二次第二主题的变化呈示(见谱例 11)。

谱例 11 《庆节令》第二主题的第一次间奏

在第二主题第三次呈示之前的第二间奏,是一个完全由打击乐器演奏的、设计精彩的华彩段落,与前后两次主题乐队全奏的音响形成鲜明的对比,见谱例 12。这个间奏的精彩在于音质有序的安排和复调卡农技法的使用,首先,第 145小节在木琴从前面延续过来的背景式音响上加入金属类乐器音响,在钟琴大起大落的分解和弦和音树相对长的余音中,三角铁和吊镲随即加入,几件金属类发声乐器共同渐强到第150小节,引入木质和鼓类乐器音响。其次,木鱼、排鼓加上延续过来的木琴奏出一段类似卡农的段落。最后,拍板、大鼓加入后越来越密集的节奏点又引入京剧小堂锣和双面钹类似京剧急急风的金属类音响,在重奏转为齐奏的渐强过程中进入到第三次第二主题的变化呈示,这三个层次的音色转换,都是由定音鼓的下行与上行和弦琶音来划分。这类炫技性打击乐段落,也是民间吹打乐中常见到的,然而,却是经过了节奏组合的时值递减、金属类乐器递增,节奏点密度递增、整体力度渐强这样作曲手段的精心设计。

谱例 12 《庆节令》第二主题的第二次间奏①

在乐队整体音响控制上,有多处利用增减乐器自然法与人工标记法结合构成的渐强减弱段落,短时间或瞬间的乐队音响渐强已在谱例 10 涉及到,在更长时间的乐队渐强进程中,乐器进入的基本规律是,各乐器组按低中高的顺序从低音乐器开始依次进入,音级可以从同度、上五度到八度,从同一音区或高一个或几个八度的音区。依这样的安排,进入的间隔从音响学上很容易理解,低声部的基础音泛音多,声部进入后在渐强过程中又一直保持不撤出,在此基础上又逐渐加入上方音区的声部,自然音响越来越雄厚。弹拨组的安排也基本如此,但也稍有不同。这是因为组内高音乐器多,因琴的音箱大小不同,音色也有较大差别,故在渐强时会采用从中阮较圆润而不是很突出的音色开始,之后上方加进的琵琶,大阮低八度进入,再后扬琴,柳琴。除均匀的单音节奏外,双音的加入也是增强音响的办法之一,两架扬琴多余音的音响把柳琴的音色包融在其中,此时具体音高并不是最重要的,整体音响在短时间内聚集起来的强大冲击力,才是达到乐队渐强最后有效的方式。

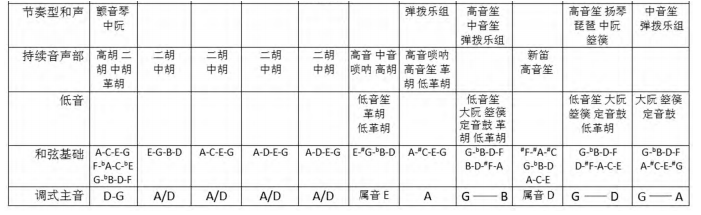

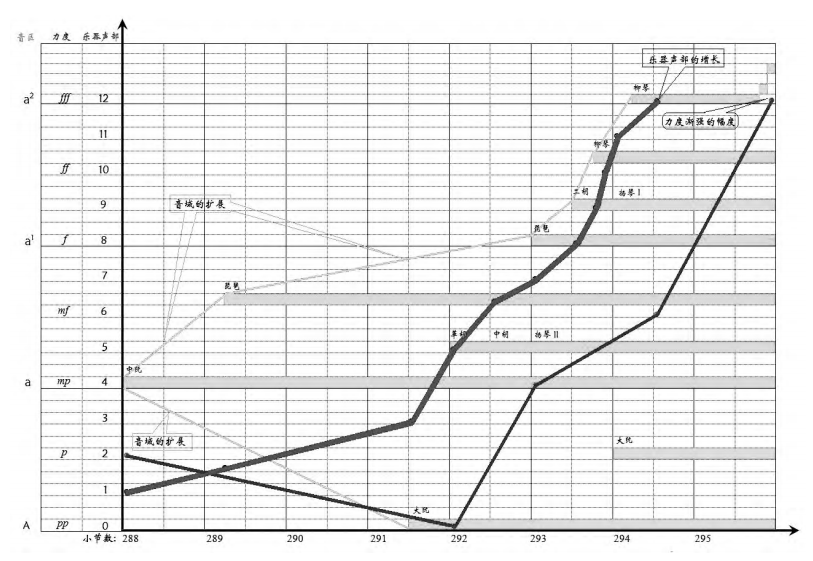

表 4 中用坐标图的形式,把再现部分中第二主题呈示到最后第一、二综合呈示之间的间奏段落里,弹拨和拉弦乐器渐强过程中,乐器声部进入的先疏后密、演奏音区音域先慢后快的扩展幅度与力度先缓后急的增强之间成正比的关系展示出来。

表 4 《庆节令》炙队响渐强的进入乐器安排

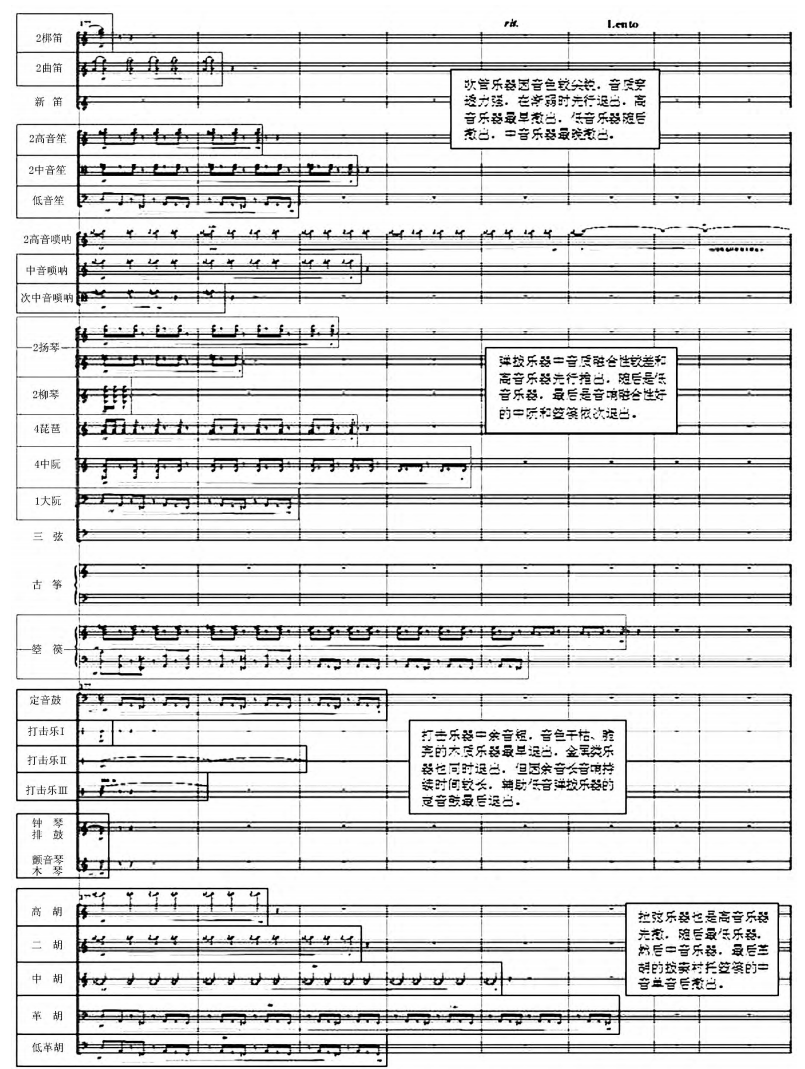

乐队减弱时的乐器撤出与渐强乐器进入在音响考虑上的思路相似,只是将顺序逆转,采用先将音质尖锐的高音乐器撤出,和声层减薄,低音声部减少的顺序安排,例 13 便是第一部分结束,以高音唢呐独奏的音色连接到下一个段落时乐队乐器撤出的自然法渐弱。由于乐队保留的乐器是高音唢呐,因此,唢呐族的其他乐器音响相对多保留了些时间,以托住独奏的音色。同时,笙与中音唢呐同时撤出,中阮和箜篌从双音到单音都持续了一些时间,而低音的低音笙、大阮、定音鼓则随着唢呐独奏的突出而止音,留下革胡与箜篌的声部持续到唢呐稳定长音的出现。可以说,这是一个对乐器性能和音质了解透彻后做的教科书般的自然法乐队渐弱。

谱例 13 《庆节令》乐队音响减弱的撤出乐器安排

谱例 14:《庆节令》乐队高潮时的织体层与乐器分组

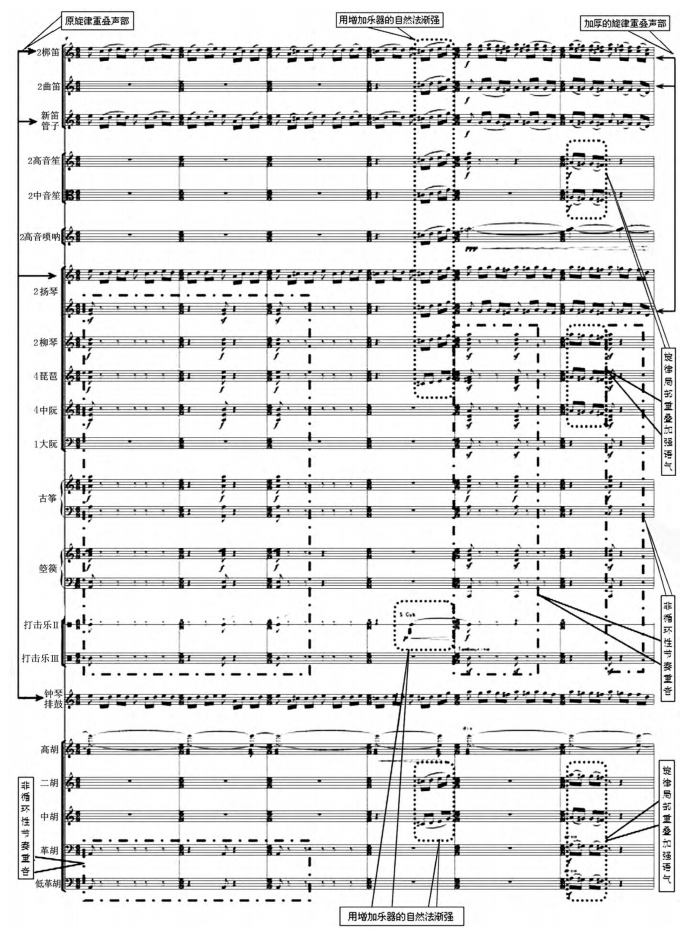

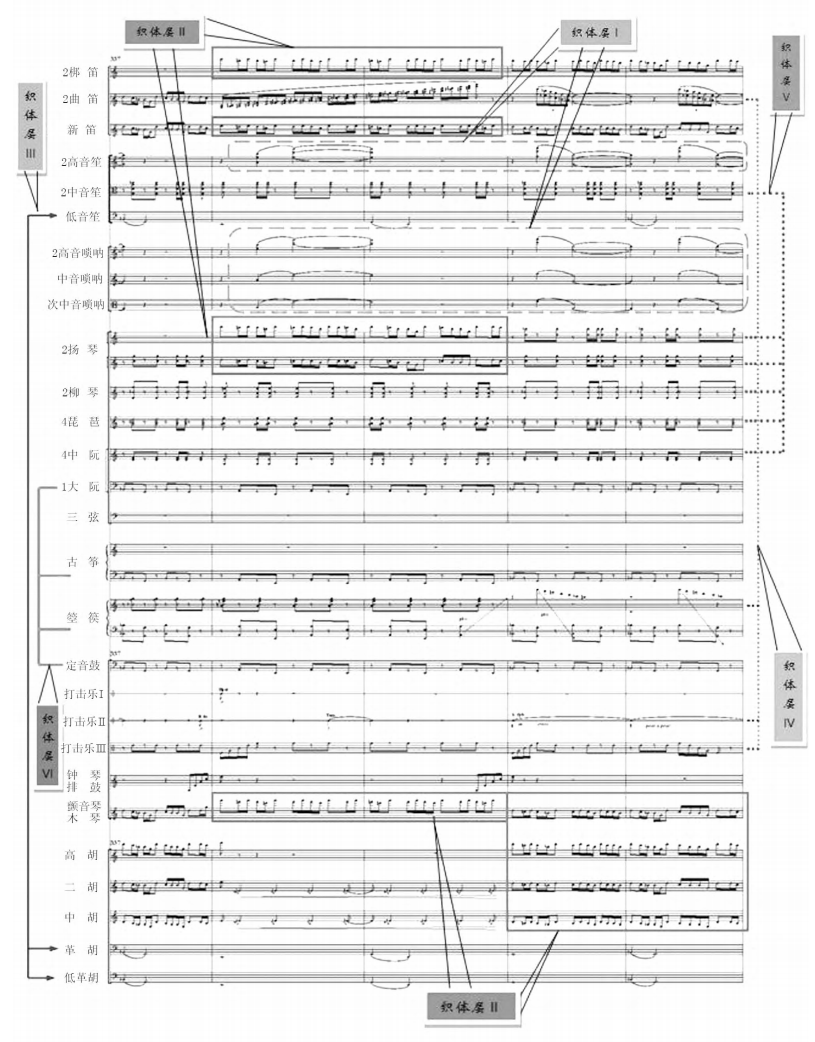

乐队全奏时整体音响也是经过细致而精心的织体分层,谱例14是尾声中乐队全奏的片断,其中的音色分配和不同功能的织体层各司其职,繁而不乱。这个片断共分六个织体层次:

第一层为最主要也是最突出的旋律声部,由唢呐族加高音笙演奏简化的第二主题旋律。考虑到传统唢呐的音区限制,主题旋律简化为最能体现唢呐演奏特性的两个滑音大跳音程,其一为A至 E,即A调上由 La上行至 Mi的纯五度音程,其二为 F至 G,为 G调上的 Sol下行至 La的小七度音程,这两组音程强调了本曲基本音高结构小七和弦的外延和支持调性的主、属骨干音。高音唢呐由高音笙和中音、次中音唢呐低四度和八度重叠,这种律制不同乐器的重叠与因强奏产生的音响本身就带有碰撞的不协和音和噪音。

第二层是第一主题的片断,也交替于 A与 G调之间,由梆笛的高音区超吹,新笛、扬琴、木琴与笛及胡琴组成。令人惊异的是第 338-339小节,扬琴居然在 G调上与木琴和竹笛声部的 A调构成大二度重叠,笔者推测,这样的情况如果不是作曲家的笔误,便是精心设计的、使用调性重叠的现代技法,人为地增强音响中不协和的噪音因素。

第三层是低音声部的革胡、低革胡与低音笙交替于G-E,A调的 Sol下行到 Mi,和 B-G,G调的 Do下行 La之间,音域不超过五度却勾勒出不同调性组合起来的音高结构骨干音 La-Do-Mi-Sol。

第四层是曲笛和箜篌上声部以及无音高打击乐器制造气氛的自由声部,以两小节为周期更换音型。

第五织体层为和声层,由中音笙、扬琴、琵琶、中阮、箜篌高声部担当,和弦音是 A和 G两个调的主小七和弦,再加上五声音阶的附加音,覆盖了中高音区,也是一个在强奏中充满噪音的音响层。其实在这样锣鼓喧天、唢呐齐鸣的喧嚣音响中,点状的和弦附加音多一音少一音,升半音或降半音,谁又能听出什么区别呢?此时,制造出超强音响的热闹欢腾气氛才是首位的任务。

第六层为拨奏的低音声部,定音鼓为定海神针,由大阮和箜篌低声部重叠,交替转换在两调含主音的骨干音之间,A下行到 E与 B下行到 G。此片段的乐音与合理噪音都被恰当地运用或自然产生创造了有分工,有层次、有合作的典型民族乐队全奏音响。

结 语

通过对《庆节令》这部作品从音高材料组织及发展与乐器特殊性格化的关系,音色资源组合及组织与音响平衡的处理方式两个方面的观察与解析,对王宁在这部作品中民族管弦乐的创作思维可归纳为以下几点:

第一,在对音高材料的选择和处理方面,取材自民间音乐,并根据其风格特征及民间乐器的演奏特性,将各乐种材料或旋律片断重新组装在一起,既保留了所选音乐素材最重要的风格特征,又发掘和提炼出各类音乐素材间的共性,做到在整体音乐风格上的统一。

第二,在多声音响的处理方面,采用包含五声调式音级在内的小七和弦作为整体多声音响的基础,并运用从同一和弦中拆分音级做低音运行的手法,创造出和声的运动感,既充分利用了民族管弦乐队所能产生的多声音响,又保证了音乐的民族风格特性。

第三,在整体乐队音响设计方面,兼顾了全奏、合奏、独奏等不同器乐表现形式,也发掘出各种常见与特殊的乐器组合形式,并有效地使用低音和弹拨乐器组制造出共鸣丰满的背景音响,合理利用不协和与自然噪音等音响资源,将音色的变化、力度的强弱和织体的厚薄等各种音响因素,错落有致而有层次地组织在张弛有度的一个音乐发展过程中。

作曲家的管弦乐思维,继承了中国民族民间音乐的线条思维,运用西方传统动机发展的方式发展旋律手段,拓展了中国音乐以完整起伏的单旋律线条表达乐思的传统习惯。在乐队合奏写作方面,保留了不同类乐器齐奏为主、用变奏方式展现各乐器音色和演奏特色的中国民族器乐合奏传统,但输入注重音响融合的西方管弦乐配器思维,加强低音声部,使用和声音响覆盖乐队中音区以增强整体乐队音响的融合度,克服了民族器乐合奏发展手法较单调,整体音响单薄而融合性不强等缺陷,提升民族管弦乐队创作技法的专业性,有利于在国际音乐平台的交流和传播。实际上,为了真正推动民族管弦乐队的创作发展,输入和融进新的、外来的创作理念和手法是必然趋势,只是怎样输入和融合会因人而异。只要是在透彻了解和尊重本民族乐种的风格和表现特征的基础上,恰当谨慎而有效地使用多种技术以提高民族性音乐的表现力,便都是值得赞赏的。因此,王宁这种“以个性为中心,外学西方技术,内习传统文化”的创作观念,致使他在作品中有根有据地运用民族民间与西方技法,写出了有自己独特个性的音乐作品。从他的创作思维和实践这个层面上看,笔者认为可以视为一种确有实效的发展民族管弦乐队写作的导向。

注 释:

① 打击乐I、II、III组中所使用的打击乐器不固定,乐句中还会更换乐器。

参考文献:

[1]朴东生.中国民族管弦乐实用配器手册[M].人民音乐出版社,2011.308.

[2][3]王宁.管弦乐法基础教程[M].高等教育出版社,2008.223-224,前言III.

[4]刘婷婷.民族管弦乐《庆节令》分析[D].中国音乐学院硕士学位论文,2010.13.