近日,日本著名音乐学家、编作曲家坂田进一先生逝世,在坂田先生六十余年的音乐研究生涯中,留下了很多珍贵的研学资料,当先生逝世的消息传来时,琴人们不禁深感惋惜,琴界纷纷悼念这位日本的琴学研究学者。让我们跟随坂田进一先生的讲座内容,一起缅怀这位钻研琴学的音乐学家——

主讲人:坂田进一先生

(琴士·作编曲家·东西古典音乐研究家)

翻译·主持:赵维平教授

地点:上海音乐学院教学楼中217

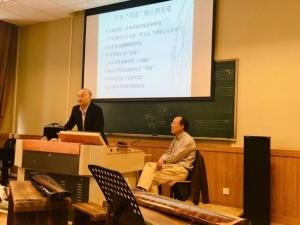

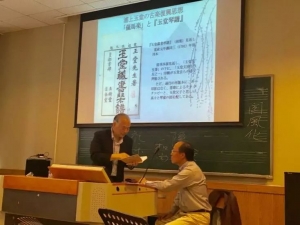

2019年4月18日,在上海音乐学院中教学楼217室,开展了一场集古乐复原探讨与现场复原演奏于一体的学术讲座。由日本著名音乐学家、编作曲家坂田进一先生主讲,赵维平教授担任主持和翻译。

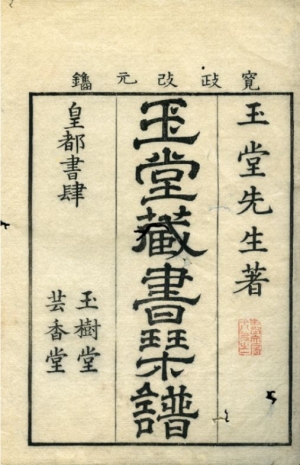

《玉堂琴谱(前集)》

本场讲座的主题主要围绕日本琴谱《玉堂琴谱》(1791)的古乐复原展开,通过解析《玉堂琴谱》的历史渊源及其作者浦上玉堂(1745~1825)的传承踪迹,结合坂田进一先生六十余年音乐研究道路的丰富经验和成果,来直视古乐复原的现状与困惑。主讲内容主要分以几个部分展开:(一)古乐研究状况总论;(二)江户时期由中国传入日本的三种文人音乐及其他音乐概览;(三)日本“琴道”的确立和衰退;(四)东皋心越及其《东皋琴谱》简介;(五)浦上玉堂及其《玉堂琴谱(前集)》初探,并且在现场呈现了复原成果——《玉堂琴谱》中部分乐曲的再现演绎。期翼通过引经据典的理论考证以及实践的复原演出,能提供些许古乐复原研究的新思路及新方向。

古乐研究状况总论

在坂田先生六十余年的音乐研究生涯中,无论是从事日本传统音乐的研究,还是中国的古典音乐研究,甚至是西方音乐研究中,关于古乐重建的问题是他至今没有放下的研究课题。对此,他首先梳理了古谱研究中的一些问题点,在讲座中一一与我们探讨。从历史学角度来看,如果古代的乐器以及古代的乐谱,两者都能有存留的话,对于古乐的复原是比较理想的状态,但是十分遗憾地是现实并不如此。坂田进一先生谈及大约在十年前复原冲绳首里城“御座乐”的亲身经历,御座乐是一种宫廷体裁的古典音乐,约一个世纪前还存在,但是随着时间的流逝,体裁尽管得以保留,但当时的乐器和乐谱都散逸了,那么要如何复原它哪,可以通过当时的历史书籍记载,大致可以还原御座乐的仪式,但若是没有音响传承的话,仪式也无法得以成立。这里首要任务就是复原“御座乐”的音乐还有乐器。但是仅仅通过文字或是图像学的有限资料进行复原,没有任何的音响留存进行参考,复原之路显然非常困难,但是即便如此,仍然有部分写实的文字材料和图像资料成为了复原古典音乐最重要的手段。

进一步深入探讨古乐复原的话题,坂田先生又结合他曾经参与进行的欧洲古乐复原工作的经历,深入谈到西方的鲁特琴(Lute)在其历史发展中也曾有相当长一段时期的断层。那么在复原的过程中,首先考虑的仍然是通过一些绘画中对于琴的形制、握琴的手型、指法等,一步步非常严密地进行复原。尤其是中世纪的一些音乐,通常是通过存留的乐谱以及绘画出发,即通过图像学的研究分析手法进行古乐的复原。

那么关于古乐复原,坂田先生梳理了其研究的部分观点。从音乐家的观点来看,无论过去还是现在,古乐研究的方法首先是从认识和分析与主题相关的音符、记号以及乐谱存在的时代开始。那在没有乐谱的情况下,将从传承下来的记录和资料,以及近代以后的声源装置等中采谱所得到的信息等作为线索,再通过在古乐器上演奏得到原始的音响,若没有古乐器时,则用复制品演奏。

其次,关于乐谱、乐书的资料辨别,因为无论是乐书还是乐谱无疑是随着朝代更替,越是时间的推移,保存亦越是脆弱,这是不得已的现象。因此,除了亲笔的原(稿)本,随着印刷术及刻板技术的普及,抄本,刻本都有相应的流传,那么对于古乐的复原,选择最恰当的古乐谱进行音乐本体的复原是十分重要的。

讲座现场照 坂田进一先生与赵维平教授

三种传来的中国文人音乐

在日本江户时期,经由长崎传播而来的三种中国传来音乐,分别是宽永年间由魏子琰(1617~1689)带来的“明乐”;延宝年间由东皋心越(1639~1695)传来的“琴学”;以及幕末时期传来的清朝南方的俗曲群“清乐”。三种传来音乐都使用“唐音”演唱。

魏子琰的四世孙魏君山(鉅鹿民部。1728~1774)从长崎来到京阪,开始推广家传的明乐,一时期,“明乐”在武士和文人阶级中流行甚广,后来逐渐衰退,此后约五十年,“清乐”开始传入日本并逐渐占据了整个市场,清乐家遂选取了部分明乐乐谱,编入“清乐谱”中,形成“明清乐谱”(但和清乐同样是用清乐器演奏的),并统称为“明清乐”。当然,“明乐”和“清乐”是完全不同的两个乐种,在音乐学研究上,我们必须对两者进行区分与认识。明乐一般是十多人的乐队形制,并且还包括声乐,特别是男声,因为在当时传承的阶级是江户幕府阶层,所以声乐部分几乎都是男声,用“唐音”演唱,乐谱是工尺谱。而“清乐”是清代传入的俗曲,并且用“清乐”乐器演奏,形式已经和“明乐”不尽相同。由于分不清明代还是清代的音乐而被笼统的称之为“明清乐”。此外,坂田先生特别强调,尤为需要注意的是,另有他传“明乐”、以及黄檗宗及中国曹洞宗的“梵呗”及琉球首里城的“御座楽”等。

关于“明乐”的复原,坂田先生曾携上音学子于2017年第十二届中日音乐比较学术研讨会议的一场音乐会上上演了“明乐”的部分演出曲目,演出十分成功。无不让在场观众沉浸于这逝去的美妙音乐声中。

除了“明乐”和“清乐”,“琴学”在日本的发展其实可以追溯到平安时期。在《源氏物语》中就有关于“琴”的描述,尽管它是小说,多有夸张的描述,但仍提供了一些可资的参考。

日本“琴道”的确立和衰退

奈良时期琴乐从中国传入日本,至平安朝末期,日本琴道逐渐地衰退和断绝。它的复兴是从江户时期开始,通过东皋心越禅师(1639~1695)的再传“琴学”,以及《东皋琴谱正本》的出现,琴学在日本逐渐再兴起,并且形成了“心越流”进行传承,直至琴的国风化“心越流”的再传弟子浦上玉堂(1745~1825)带来了日本化的《玉堂琴谱》,使得日本“琴道”得以再确立。并于明治时期、昭和时期继续传承。

“琴学”的确立——东皋心越与《东皋琴谱》

东皋心越是明末清初人士,中国曹洞宗寿昌派第35世正宗派禅师(以下简称为越师),日本琴学中兴之祖。正是在他的复兴弘扬下,日本琴学得以确立。

东皋心越禅师出生于浙江省金华府,幼年时期即皈依佛门,在杭州永福寺学习佛法期间,其名声远播,因此得到了长崎唐寺——兴福寺澄一道亮(1608~1691)的邀请,于延宝5(1677)年正月东渡日本,后遭遇来自黄檗宗一部僧侣的嫉妒和谗言,并被幽禁。听闻此消息的徳川光圀(1628~1700)公(日本江户时代的大名,水户藩第2代藩主,初代将军德川家康之孙,二代将军德川秀忠之侄,水户藩主德川赖房之子。德川光圀名字中的“圀”字是“国”的异体字,为则天文字之一),为了保护越师,经与幕府交涉后,把其带回自己的管辖地水户,并兴剑天德寺。也因此使得日本的禅风焕然一新。

此外,心越禅师具备了明末文人基本的教养,擅长琴・书・画・诗文・篆刻等诸多技艺,当时的知识分子大多争相效仿和学习他。

坂田先生在此对于查阜西于1965年所撰《历代琴人传》中关于东皋心越的老师是庄臻凤一说,提出了质疑,坂田先生认为,东皋心越并未直接承袭于庄臻凤,而可能只是承袭于庄的流派。

《玉堂琴谱(前集)》展示

琴学的“国风化”——浦上玉堂与“玉堂琴谱”

“琴学”在东皋心越禅师及其后传弟子的不断努力,形成了“心越流”得以传承,直至后来的门下弟子浦上玉堂。在浦上玉堂决定国风化琴学之前,习“琴歌”时,吟唱的仍然是“唐音”(琴谱上通常会有“和音注假名”),这使得一般平民很难理解其本意。

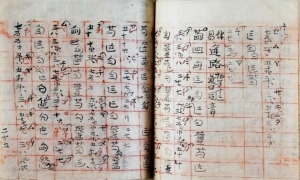

困于这种“琴学”的现状,江户时代的著名文人画家,亦是“琴痴”的浦上玉堂(1745-1825),遂采用了平安时代(约700年前)的古歌《催马乐》中的歌词,并从筝谱《仁智要录》和琵琶谱《三五要录》中采谱,改编成琴谱《玉堂琴谱》(1791年刊),开启了日本化的“琴学”之路。

《玉堂琴谱》目前只有前集,所收共二十三首曲目。分为“吕歌”九首,“律歌”三首,“神乐歌”四首,“今样歌”一首,“吕歌同音”六首。此外,《玉堂琴谱》另有后集(1790前后,未刊)。

《玉堂琴谱(后集)》(草稿本)中收录《逢路》一曲

正是由于浦上玉堂所带来的琴学的“国风化”,使得传承于中国的古典音乐“琴学”正式的日本化,其撰谱的《玉堂琴谱》,对于当时以及后来的学琴者而言尤为重要和珍贵。

复原实演

在讲座中,尤其引人关注的就是现场复原了《玉堂琴谱》中的部分曲目。第一首由音乐学系和民乐系学生合奏的琴筝合奏《其驹》(神乐歌);坂田先生自弹唱琴歌《梅枝》(催马乐)、《浅水桥》(收录于《玉堂琴谱 后集》未刊);录音《梅枝》(琴·筝·笏)和《老鼠》(琴·筝)。值得一提的是在琴筝合奏时,筝不用义甲,而同瑟一样,用自己的指甲轻拨,以控制音量。

学生表演琴筝合奏 坂田进一先生演唱琴歌

在精彩美妙的现场演奏后,在场学生也积极向坂田先生提问,“《玉堂琴谱》在今天的日本演奏状况如何?”“在日本还有多少人在演奏?”等问题。坂田先生感概,现今,在日本习“琴”的人数已经很少了,会弹奏《玉堂琴谱》的更是寥寥无几,颇为遗憾。因此,今日《玉堂琴谱》声音的再现显得尤为有意义,这也是我们复原古乐的初衷和理想。

回顾讲座,我们不仅了解到了中日音乐文化交流的产物“明乐”、“清乐”以及“琴学”的传承历史、脉络以及现状,更是期望从复原实践的过程中,从原始资料出发,还原乐器,解读乐谱,一步一步直至“古乐”的再次传响中不断地总结经验,为今后的“古乐”复原之路积累宝贵的经验。