摘要:胡登跳先生和他所创立的“丝弦五重奏”形式,在中国传统器乐小型组合形态发展历史进程中起到承上启下的重要作用。音乐学界对胡先生其人其事其作品的价值与功绩多有不同层面的评述。在前人研究成果的基础上,从中国传统哲学的角度,解读“丝弦五重奏”确立的其他因素;以“五行”中“生、克、制、化”的运行规律,联系“丝弦五重奏”作品声部间的关系及整体音响构建与应用,探寻先生创立这一形式的深层的思维模式;并再强调“丝弦五重奏”在中国传统器乐发展中的坐标意义。

关键词:胡登跳;丝弦五重奏;民族室内乐;声部构成关系

一、“1+4”形式的确立及成因

(一)“从历史深处走来”[1] (P32)

“重奏”或是“室内乐”(Chamber music)的体裁和概念都来自西方。“Chamber music通常指由少数演奏者演出的重奏曲。17世纪初发轫于意大利。原指在皇宫内室和贵族家庭演奏、演唱的世俗音乐,以别于教堂音乐及剧场音乐。”[21(P595)

中国传统器乐组合如按规模、功能划分,自古就有大小不同的系统与脉流,大致可分殿堂之乐和房中之乐。“房中之乐”与西方“室内乐”形式、规制相近,均属于小型合奏。

追溯中国传统器乐小型组合形态之源,其雏形可见于战国时期,甚至可能更早。曾侯乙墓东室(墓主人生前内室)曾出土有琴、瑟、笙及小鼓等适用于“妇人祷祠于房中”的“房中乐”的几件丝竹乐器,呈现了早期小型的、非固定形式的器乐组合形态。而后汉代“相和歌”中“丝竹更相和”、魏晋的“清商乐”、宋时的“细乐”、明代“家乐”、清代戏曲乐队及“弦索乐”,直至近代以地域命名的“广东音乐”“江南丝竹”“福建南音”等各种小型丝竹器乐组合形式,这一脉承续、纵深发展从未终断。历史文化的进程如攀爬的藤条,在某个时间与空间、新与旧、传统与现代、中西文化碰撞等共同作用下的交叉节点,孕育生发出了“丝竹五重奏”这根现代中国器乐小型合奏的新枝条。生于20世纪中叶的它不是凭空而来,而是早在两千多年前就已经在中华文化的土壤中深深地扎下了根基。

(二)优化整合后重启

五四运动以来,中国音乐经历了历史上最大的一次转型。这是一场激烈的观念文化革命的组成部分。“面对体系化的西方音乐,无论是‘全盘西化论’,还是视西乐为‘洪水猛兽’,又或主张中西乐‘兼收并蓄’,在新时代新浪潮的冲刷下都不可避免地被之渗透。也正是在这个过程中有了更清醒的中华民族传统音乐的自我意识”3](P101-107)。新中国成立后,传统民族器乐的发展迎来了前所未有的机遇。在这个极富开拓与探索精神的时期,中国传统器乐小型合奏一脉有了新生机新动向。

20世纪60年代开始,上海音乐学院胡登跳先生在继承传统小型丝弦合奏基础上,借鉴西方室内乐重奏的念与经验,结合运用民族和声与西洋和声、多声织体与复调等技巧创作,优化整合当时所有条件,开创了“丝弦五重奏”这一新的组合形式,并先后创作了35首“丝弦五重奏”作品。这些作品具有鲜明的民族性;具有深厚的传统与民间音乐根底;音响、色彩和演奏技巧上又有标新立异之处;且充分体现了每件民族乐器的特有性能,非常富有艺术感染力。“丝弦五重奏”这种贴着中国音乐标签,取了外来名称的艺术形式开启了中国传统器乐小合奏发展的新纪元。

(三)“1+4=5”的衍生阐释

1964年,正值全国在党中央号召下开展“四清”运动,胡登跳及上海音乐学院民乐系师生在上海近郊青浦深人农村劳作体验生活。因身边仅有二胡、扬琴、琵琶、月琴和三弦这5种乐器和演奏者,胡先生就地取材创作了对农村劳动生活有所感悟的重奏作品《田头练武》。作品演出后反响很好,超出意料。回到上海,胡登跳进一步研究了这种与传统弦索乐类似的民族器乐组合形式,将月琴和三弦调换为柳琴与古筝。使弹拨乐的音域更宽、音色更统一和谐而又有各自的技法和表现力,纵组和弦,横呈旋律。加之二胡的线性特点与点状音响构成“你中有我、我中有你”的立体声响关系与状态。

“1+4=5”的确定反映了胡先生对中西音乐传统的平衡与观照。1950年,胡登跳进入上海音乐学院学习,主修作曲。“和声、赋格、曲式及钢琴等欧洲传统音乐课程知识的涉猎使自幼沐浴在民族民间音乐环境中成长起来的他开阔了音乐艺术的视野”[5](P150),,推想他对西方室内乐的形式与作品及创作理念、技法也有系统的学习与研究。较常见的钢琴三重奏、五重奏、弦乐四重奏应该对他之后“丝弦五重奏”作品的创作有一定的影响。钢琴五重奏是“1件颗粒性音响特点乐器+4件线状音响特点乐器”,也可以说是“1件和声乐器+4件旋律乐器的和声组合”。和声与旋律的应用空间非常大,符合西方音乐重和声的观念。但中国传统器乐中,弦乐的发展是几大类别中最晚的,而弹拨类的乐器品种更为多样且表现力丰富。“丝弦五重奏”的搭配既能够实现对西方音乐和声的借鉴,又能保留中国音乐强调旋律的音乐特性。“5”的形式、乐器种类、数量的选择为表现中国音乐设定了恰当的音响构成空间。另一方面,“5”这个数字对于中华民族来讲有如一种民族的隐性文化基因。古人将数字分为阳数和阴数:奇为阳,偶为阴。而“5”为阳数之正中,得五及得正,传统文化历来崇尚“中正”。西周末已有了对“5”为定数的质料说。《国语,周语》中记单襄公语日:“天六地五,数之常也”(P。“数之常’说明那时的人们已有了对世界朦胧而多元的物质质料意识。后来春秋时期形成的五方、五位、五声、五色等五行之原型都将‘五’看作是带规律性与哲学意义的‘数之常’”[](19-27),并一直影响着后世。因此,胡先生对“丝弦五重奏”的确立,表现出有音乐声学上的音响模式构建和斟酌,有对表演空间形式感的追求,还赋予了这一形式与中国传统哲学的内在联系。

二、“生、克、制、化”的声部构成关系

1964年后,胡登跳为“丝弦五重奏”共创作、创编了35首乐曲。人民音乐出版社曾出版《胡登跳丝弦五重奏曲选》(1991年4月出版),收录了其从1965年到1986年创作的11首代表性作品,无一不是经典。这本曲选亦可谓现代民族室内乐学科的第一本教科书。为一种固定组合模式创作这么多的作品,可见其对每一件乐器的性能、表现方式、技能技巧、特定音色与变化等都有透彻和精确的掌握。对各声部的功能设定以及在时间空间上所占据的位置、与相应声部之间的关系与作用、进行节奏等已经形成了有一定规律的音响系统的构建模式。

(一)生而进

“丝弦五重奏”之前的丝竹器乐小型组合,多呈以地域性民族音乐文化为依托,形成富有各自特点的丝竹音乐文化群体”8](P85-93)。因有不同的音乐风格与色彩,乐器的搭配与选用都不尽相同。声部的关系大多为某件乐器主奏,以旋律为主要表现手段,其他声部根据旋律或是风格的需求决定增减。音乐风格的区别主要体现在旋律的处理和主奏乐器的音色。“丝弦五重奏”的形式相较于前者,更充分地张扬了每件乐器与演奏者的个性。声部间的基本关系,或者说整体原则就是平衡,一种动态的平衡。为了保持这种平衡,音乐的动机、主题或旋律在每一个声部都会生成、衍进、发展,声部间是相互催生、促进、激发、助长的关系。

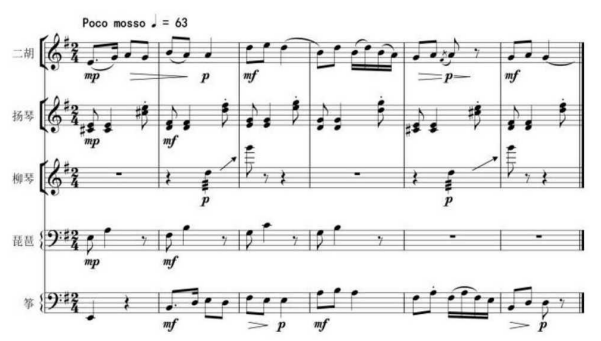

谱例1:《欢乐的夜晚》“第202-209小节

第210-225小节的片段,琵琶旋律先行,扬琴以固定音型紧接旋律进行节奏性补充。8小节后(见谱例2)两个声部功能互换,但节奏型相比之前有所不同,形成新的对比;之后扬琴与柳琴又以八度重叠的方式在下属调上延伸主题的发展。整个片段共16小节,琵琶、二胡、柳琴加扬琴的旋律叠置各8小节,布局并不是每个声部的8小节旋律完成之后交接,而是在进行4小节后就进人。如此,旋律的叠加相生或变换,反而增长了发展的动力,巧妙地完成对单线条旋律的横向派生。这也与民间吹打乐中“吹一程、打一程”的循环交替方式类似。

谱例2:《欢乐的夜晚》第218-225小节

(二)克而节

中国古代哲学家将五行中五种基本物质之间的相互转化、相互制约的功能运动属性推演到大自然的各种现象中,认为生态环境的运行如同五行之间的相生相克循环以维持整体运动平衡。可见,“作为一种宇宙规范和秩序的五行功能说,初步建立起了华夏族纵横交错的立体思维模式”[7] (P19-27)

。这样的哲学思想联结了华夏民族思维模式中的感性经验和理性认知,且影响深远。例如谱例2中各个声部旋律的转换生发既使旋律更加丰富、充满动力,反之又形成嵌挡让路式的复调意义,牵制或约束了对某一个声部的过于偏重。

当需要以某个声部完成较长、较完整的旋律时,作曲家会在另一个音色区别较大的乐器声部布局副旋律或是模仿,辅助的同时又形成相节制的对比,如《阳关三叠》中第34-39小节(见谱例3)。这首以琴曲改编的“丝弦五重奏”作品完成于1980年,也是上演率非常高的一首作品,1984年人选由联合国教科文组织编制的亚太地区音乐教材。相比原琴曲,经过加工创编的丝弦五重奏《阳关三叠》,保留了古曲“三叠”的结构模式与意蕴,又以不同乐器、不同的音色、声效、表达语意及表现力渲染出古味新境的别样离情。

谱例3:《阳关三叠》第34-39小节

谱例3中古筝声部在主调g宫调的属调d宫调上紧接二胡作旋律的一小节错位模仿,形成与原来旋律的重叠,以复合音响及模仿中的变化音色彩打破了二胡弦乐器对主旋律原琴歌曲调的主体音响的控制与表现,使歌曲的器乐化表达更为凸显。扬琴与琵琶的慢速切分节奏律动以及柳琴的滑奏音效的铺垫增添了音乐语境的空间感。

另外,相近的音色表现出音响更为融合,纵向构成和声时适于构成立体的音响环绕,这应该也是胡登跳选择古筝、琵琶、柳琴、扬琴这4件同为演奏方式、点状音态乐器的原因。从构建和声的优势上看,弹拨乐不如线状发音的乐器,但基于中国音乐更多的是横向进行特点而作如此考虑。那么,横向进行中相近的乐器音色却是相触而克的。如何解决?

谱例4:《阳关三叠》第67-74小节

谱例4中8小节主题旋律于琵琶声部呈现,原调为g宫调,作曲家巧妙地运用传统音乐中民间旋宫转调的手法,在g宫调与下属c宫调之间不露痕迹地转换。第70小节处,c宫调的宫音do形成g宫调的清角偏音fa,这个音为原曲调增添了更为清新的感受。扬琴在c宫调高音区将琴歌曲调的尾句进行拼接,以不同的调性、音乐材料、音响色彩、节奏疏密及单音演奏所表现的悠远意韵与琵琶旋律形成对比,主题并置的手法巧妙地构建出纵向的音响空间,同时转化了音色因近而克的问题。

(三)制而持

“克”与“制”有相同的基本含义,区别在于功能范围或者说作用程度的大小。“克”作用于一、两个声部间的关系,“制”关乎整体时间、空间上的构建。《跃龙》是1986年胡登跳先生为其母校(浙江宁海中学)建校六十周年校庆献礼所创作。同样为其“丝弦五重奏”代表作品之一,1992年人选20世纪华人音乐经典作品。乐曲曲名取自宁海跃龙山“跃龙”二字,热情而高亢的音乐情绪表达了先生对这一方风土人情的深情眷恋。全曲共有413小节,从第62小节开始,到第395小节,2/4节拍一直保持以二分音符每分钟112拍的极快速度。其中第149-246小节(因涉及谱例小节数太多,难以呈现,请参阅注释①信息),二胡的旋律节奏开阔,近乎于戏曲音乐中的摇板,但琵琶自始自终模拟打击乐小鼓连续奏八分音符,以固定音型很紧凑地衬托、拽拉着,与二胡的“散”形成对比,紧打慢唱地使将近100小节的片段散而不松,呈现一种紧张感。更重要的是,控制住了整个乐段的节奏与速度,保持了每个声部在时间维度上的平衡与整体性。《跃龙》采用宁海平调音乐为素材。除了唱腔,其伴奏只有锣鼓音乐。为了突出它朴素与高亢的风格,胡先生在主题材料的运用上看似非常简约,但经严谨的模仿、拼贴创造出了非常丰富的音响变化。各声部以模仿打击乐的音响和演奏方式作为主要表现手段。主要靠强弱、快慢、高低、密疏、厚薄、亮暗等时间、空间对比与控制来完成整体音乐的持续与展开。

(四)化而合

5个声部所呈现的音响结构形态,无论从其主体感受,还是客体体验,都是5种声响交相为用、生克制化后的整合。就每个声部来说,比大合奏更张扬乐器特性与演奏个性,但这种张扬运行在其中又是节制的。且这种张扬而节制必然持续才能转化为一个平衡、合和的整体。胡先生创作这些作品时在确立题材、研究色彩、分配音色、组织织体等过程中,无一不是在寻求声部和音响的相生相克、相乘相侮的动态平衡。演奏者在实现这些音符时同样也在互相激发、调动、牵制、持承、寻求整体感。运用好“生、克、制、化”的运行模式与规律,做到了声部关系的平衡,“1+4”的能量远远大于“5”!

几千年文化传承,在不同的传统文化里都能追踪到受传统哲学思想浸润的痕迹。在中国古代,音乐思想与哲学甚至有一体化的倾向。春秋时已具备原型的五行学说,对华夏民族的思维方式、民族社会心理及文化传统,都有直接或间接、潜移默化的影响。“丝弦五重奏”在体裁和概念上借用西方的称谓,创作手法也结合了西方室内乐多声思维等作曲理念和技术。但“移步不换形”,先生一直有非常清晰、清醒的目标:通过新的创作理念、新的组合形式、新的音乐声响表达对传统的敬意。所谓“得鱼忘荃”,西方创作技法为“荃”,目的在鱼。“丝弦五重奏”奏响的音乐依然传递了中国音乐传统美学情趣,表情达意中也尽显中国传统哲学之精神。

三、“1+4”的“钥匙效应”

一位先生:胡登跳;一所学院:上海音乐学院;一种形式:丝弦五重奏;一个学科:民族室内乐,为中国传统器乐组合的发展开启了新的大门。引发并推动了以北京、上海等城市为中心的小型乐队的发展浪潮。近半个世纪以来,如“卿梅静月”“华韵九芳”“华夏”“紫禁城”“敦煌新语”等,以及专业院校的民族室内乐团大量涌现。凝聚了一批批风华正茂、技艺精湛的演奏家和具有探索精神的作曲家们的创造力。“几代演奏家和作曲家所创造出来的优秀的现代民族室内乐作品,显现了专业人士对中国音乐传统与现代、古典与新潮、民族与世界等问题,以及在认知传统文化的‘源’与创新传统文化的‘流’道路上的积极探索和先锋思想”[](P85-93)。音乐学家田青先生在20世纪末提出了“民族音乐的第三种模式”的观点。先生认为:“中国传统音乐的发展在近代仓皇遭遇西方强势文化过程中已到了暮年”91(P6-9)。。19世纪末至20世纪末的百年中,中国音乐已有了新的状态和模式。先生称“第一种模式”为“彭修文模式”,,它将欧洲“古典音乐”理论运用到民族器乐的创作中,并以西方管弦乐队为参照模型组建民族乐队,还以民族器乐演奏外国经典作品,如民族管弦乐版本的穆索尔斯基的《图画展览会》、德彪西的《云》等等。显现出对西方音乐文化的崇尚与迫切“拿来”之心理需求。这也是中国20世纪中叶最有代表性的民族音乐的乐队组合形式和创作模式。80年代中后期开始,出现了以西方现代、后现代主义音乐思维和“反传统”为旗帜的“第二种模式”“新潮音乐”。泛指以谭盾、叶小纲、瞿小松、郭文景为代表的青年作曲家及他们的探索性作品。如谭盾弦乐四重奏《风雅颂》,融合了中国传统音乐内涵与西方现代作曲技法;郭文景的民族管弦乐组曲《滇西土风三首》,体现其特有的音乐语言表达方式。“这些‘新潮音乐’有很大的突破性,但带给听众的不是对音乐的“享受”,而是一种‘冲击[9(P6-9)。。“第三种模式”,即以民族室内乐为代表的新古典主义模式。“就像历史上所有的‘文艺复兴’运动无不以对古典艺术精神的追索与弘扬开始一样,‘第三种模式’所追求的,也是对中华文化传统的深层次的挖掘和在新世界的重现、再生;找回淹没在西方强势文化语境中的属于我们自己的话语系统”[9](P6-9)田青先生展望中国民族器乐新世纪的发展脉流,认为多种形式的室内乐必然成为21世纪民族器乐舞台的主流。无论如何,历史的大潮继续前行。也许当年胡登跳先生创立“丝弦五重奏”并未曾想到这一形式会衍进成为一种文化现象,它的意义早已经超出了那些作品本身。我们可以看到,过去了半个世纪,由“丝弦五重奏”这把“钥匙”的开启所带来的民族室内乐繁荣发展、精彩纷呈的效应还在继续。

结语

“丝弦五重奏”对中国传统器乐小型组合形态发展产生如此大的作用和影响,有其创立的时空条件与背景原因。另外,透过作品音乐本体的艺术意蕴,还揭示了胡登跳先生创作意念中的哲学式的思索以及对其创作的非显性渗透。这也是先生及其作品对未来中国音乐文化发展主体精神的哲学思考的表现。对音响、形式、气韵等平衡合一的追求,正是以中国传统哲学的有机本体思想为基础。“这一思想贯穿于中国传统艺术之中,构成了中国音乐、书法、绘画、建筑等艺术的宇宙观1](P131)认识到这一点,对于后世的继承和创造具有重要的启示作用。尤其是21世纪的今天,在信息全球化的大环境下,对中国传统音乐的文化价值与未来的发展更需要我们深入地再思考、再研究。

注释:

①本文所有谱例摘自胡登跳《丝弦五重奏曲选》,北京人民音乐出版社,1991年4月。谱例1:P40-41;谱例2:P41-42;谱例3:P96;谱例4:P98。

③田青先生在文章《华韵九芳与新古典主义》《爱乐》1997年第5期)与《再谈民族音乐的“第三种模式”》《中国音乐》1997年第3期)中提出“彭修文模式”,指希图使中国音乐“自立于民族之林”的第一种现代民族音乐模式。他认为“这是20世纪中叶最普遍、最有代表性的民族音乐的乐队组合形式和创作模式。”

参考文献:

[1]赵艳方.从历史深处走来- -关于新型民族管弦乐队发展的思考[J].交响-西安音乐学院学报,2003(3)

[2]《音乐舞蹈》编辑委员会,《中国大百科全书》出版社编辑部编.中国大百科全书。音乐舞蹈卷[Z].北京:中国大百科全书出版社,1989

[3]陈志新,赵艳方.中国传统乐队形态演变史纲[M].上海:上海三联书店,2014.

[4]王安潮.八音重奏民乐纵谈- “2015全国艺术院校民族室内乐高峰论坛”述评[J].人民音乐,2016(6)

[5]张文禄张馨抉.雨夜文馨[M].上海:上海音乐出版社,2017

[6][春秋]左丘明著;陈桐生译注.国语[M].北京:中华书局,2016

[7]李禹阶.春秋时期五行原型中的功能象征体系[J].重庆师范学院学报,1989(2)

[8]郭树荟.探索与困惑一20世纪下半叶上海民族室内乐为我们带来了什么[J].音乐艺术,2007(4)

[9]田青.再谈民族音乐的“第三种模式”[J].中国音乐,1997(3).

[10]王建民,张文禄.胡登跳研究文集[C].上海:上海音乐出版社,2015.

[11]蒋菁,管建华,钱茸.中国音乐文化大观[M].北京:北京大学出版社,2001.