内容提要: 民族管弦乐中的弹拨乐器组具有鲜明的特性风格。包括三弦、古筝、扬琴、柳琴、阮等在内的弹拨乐器发迹于民间音乐文化的土壤,在历史沿革中自然形成了与地域文化之间千丝万缕的关联。在当代民族管弦乐作品的创作中,弹拨乐器组以丰富的音色、技法与声部功能,呈现出不同地域鲜明的文化色彩。诸如北方京津说唱中的大三弦;新疆维吾尔族的弹拨尔;西南少数民族的月琴和琵琶等。在从传统民间音乐形态向当代民族管弦乐的创作转型中,弹拨乐在构建特定的地域文化特色时起到了重要的作用。也正是得益于弹拨乐组各种乐器的适时应用,才使民族管弦乐自成一派,彰显中国民族音乐文化的魅力。

关 键 词: 民族管弦乐;弹拨乐组;地域文化特色

序 言

中国文化历史悠久,源远流长,民族众多。在漫长的沿革流转中,各地域与民族都在缓缓孕育着自身的文化特征。虽然从宏观层面来看,中国传统音乐有着共性的民族化属性和质地,但不同地域所表现出来的空间环境、文化内涵、音声景象是不同的。当然,也正因为有了地域文化特色的个性,才使民族音乐千姿百态。在各个地域相互交流的过程中互通有无,共同促进民族音乐文化的发展与进步。

“在20世纪初以来的中国音乐文化中,民族管弦乐堪称最具时代象征意义的一个文化存在”①。中国民族管弦乐的发迹可以追溯到1920年郑觐文在上海创立的“大同乐会”,距今已有百年历史。在经由“学习模仿”到“融合创新”的道路上,历经多次发展高潮,几代音乐家的励精图治积累了大量作品与演奏经验。在此过程中,“中国的民族管弦乐队已成为一种具有独特乐器、独特音色、独特表现力和独特风格的独特乐队”②。这是一种发迹于传统源流的自觉意识,也是现当代创作中作曲家们的自主选择。京、沪两地是中国重要的文化中心,这里汇聚着中国优秀的音乐家,他们在创作中也不遗余力地将本地域的音乐风格融入民族管弦乐作品中。也有来自全国各省市地区的艺术家,以本地域音乐文化为视角,创作出许多脍炙人口的佳作。比如,顾冠仁创作的《牡丹亭》有中乐与昆曲的跨界风格,“海派”音乐特性一目了然;朱晓谷创作的双唢呐与乐队作品《树魂》以贵州西南苗族山寨的少数民族文化为视角,具有古朴神秘的艺术音乐风格;刘锡津的竹笛与乐队《雪意断桥》提取江浙文化的精髓;隋利军在“满族风情—大型民族管弦乐协奏曲作品”音乐会上推出了《悠悠梦之舞》《篝火假面之舞》等多部具有北方满族文化特性的民族管弦乐作品。大量的作品案例不胜枚举,“追溯其厚重古老的多元源头,重视不同文化的流变性和交融性”③。可从中清晰管窥地域音乐对民族管弦乐带来的深刻影响,以及创作中所携带的显性与隐性地域文化元素。“在区域音乐不断发展和进步过程中,也会有着区域性的发展历史和空间景观”④。

民族音乐学视野中的地域音乐文化,在空间环境维度上可分为静态与动态环境。音乐的成长既有静态环境中的地理和人文因素,也有动态环境中随时间流逝而发生的变化。横纵交织的过程中构建起从“乐种”到“乐圈”的地域文化音乐体系,并在潜移默化之中形成了最适于本地域人民审美接受的歌唱、器乐和舞蹈形态。中国弹拨乐“音区宽广、音域齐全、音色丰富、演奏技法多样”⑤,生长于民俗文化的土壤之中,在形制、音色、演奏手法、调性旋律等方面均体现出浓郁的地域文化色彩。这一点,从各种弹拨乐器的流派特性便可见一斑。以琵琶为例,“约在明代中、后期古波斯的‘乌德’蜕变为中国的‘琵琶’”⑥。明嘉靖、清乾隆年间,便已出现王君锡领衔的北派琵琶和以陈牧夫为代表的南派琵琶。后经发展演变,仅南派琵琶就细分为无锡派、平湖派、崇明派、上海派等多个流派。无独有偶,在古筝艺术领域,同样有秦筝陕西派、河南筝派、山东筝派等九大流派之分;古琴流派中同样涵盖浙派、虞山派、川派、诸城派等九个派别。从划分方式可见,大多数流派建立于地域类型的差异,呈现在演奏技法和作品风格等多个层面。各种弹拨乐类型中丰富的流派构成见证了中国民乐艺术的辉煌,大江南北各具特色的文化风情,也使弹拨乐得以有序传承,良好发展。

一、 北方民间弹拨乐的形态与风格

中国传统音乐通常有北方、南方和中原等板块,这是基于纵向地理环境和民俗文化特征的区域划分。其实在每个地域板块内部,音乐形态与风格的差异仍十分显著。但是,由于地域内部具有相似的文化基础,劳动生活方式的关联性十分密切,在音乐本体和欣赏审美方面具有一定程度的共识性,并可以得到清晰的溯源。以北方地区为例,东北音乐在听感层面体现出豪爽中带有幽默风趣的一面,这占据其音乐美学品质的主体位置。而在西北音乐文化中,虽同样苍劲有力,但黄土高原所造就的悲壮色彩却使其自成一派,显现出不同于他处的个性。同样身处北方文化圈,京津地区的音乐具有帝王之气,磅礴之中带有与生俱来的自信感;山东音乐耿直倔强,质朴平实之风浓郁。这些典型的北方音乐气质直观反映在民间弹拨乐的形态与音乐风格上。透过弹拨乐的音声,还原抽象的地域文化景观。

(一) 京津说唱中的大三弦

在众多民间弹拨乐中,大三弦可谓土生土长的北方乐器。唐代崔令钦《教坊记》中曾写道:“平人女以容色选入内者,教习琵琶、三弦、箜篌、筝等者,谓之弹家。”⑦这是古代文献典籍中对于大三弦最早的记录。这一弹拨乐器在蒙古草原、满族音乐和北方汉族音乐文化中具有重要的地位,虽也在南方少数民族音乐中有所应用,但显然在北方音乐圈中的应用更为广泛。20世纪50年代,经过萧剑声先生的改良之后,大三弦的形制更为规范,以独奏或民乐合奏的形式被广泛应用。京津地区的传统曲艺中,说唱艺术占据着重要的位置。包括铁片大鼓、梅花大鼓、京东大鼓、单弦牌子曲等在内的各种曲艺形式,在民间有着深厚的群众基础。大三弦在多种京津说唱曲艺中被老艺人所应用,通过伴奏和间奏等方式辅助说唱演绎。

张千一创作的民族管弦乐作品《大河之北》,以“大河北”的地域文化为宏览视角,通过“散点透视”的方式对人文景观进行鸟瞰,进而达到“散与聚”之间的辩证统一关系。“最终在作曲家的‘视界融合’中成为一个有‘边缘’而无‘边界’的‘文化河北’”⑧。在全曲的七个乐章中,有五个声部选择大三弦或大三弦与其他乐器的组合作为旋律声部。

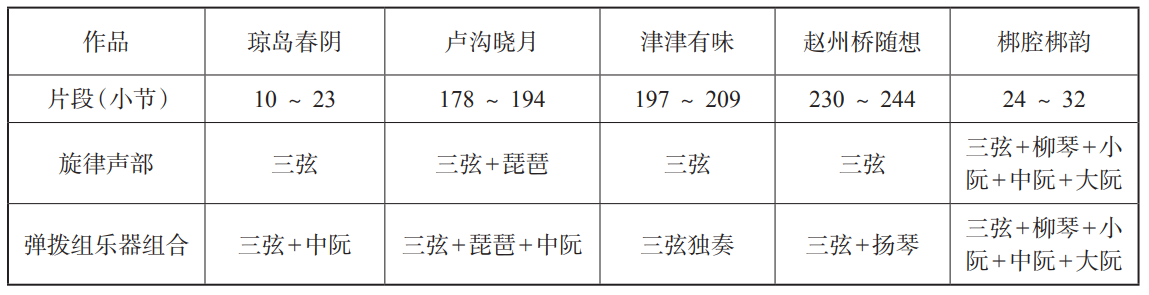

表1 《大河之北》中大三弦应用表

依表1所示,《大河之北》在风格技法上趋向于传统性,力求通过配器与音响形态的合力,重现原汁原味的北方文化风情。在弹拨乐器的应用方面,大三弦的领衔身份一目了然。在不同的音乐情境中,运用独奏或合奏的形式引领旋律声部进行,表现文化韵味。琵琶、柳琴、阮乐器组则司辅助陪衬之职,丰富音场厚度,产生烘托及润色的作用。

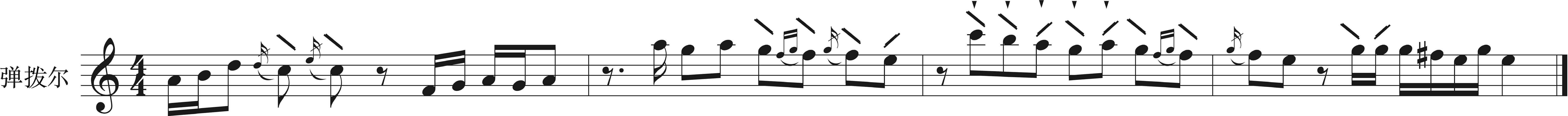

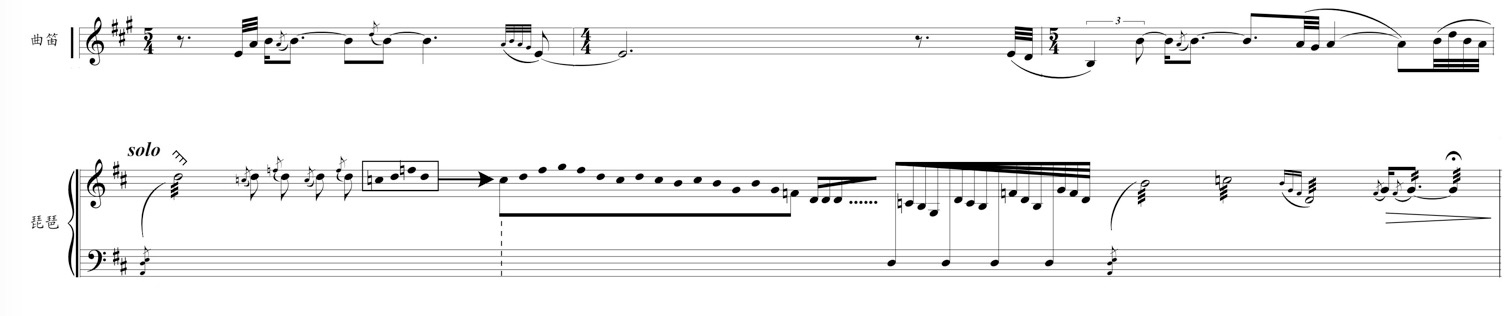

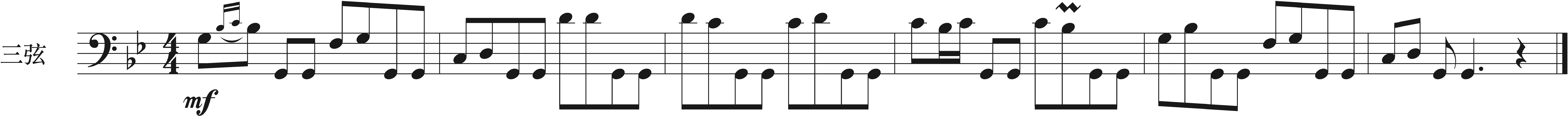

以第二乐章《赵州桥随想》为例(谱例1),大三弦在低音区以浑厚且带有沙哑的音调诠释着主旋律声部。线性的律动线条在乐句中由低音逐渐向高音迈进,在乐句末尾平顺回归到低音。线条结构神似赵州桥的拱形结构,并具有娓娓道来的抒情性。大三弦通过快速的弹拨节奏和在乐句尾声处四分音符的下滑揉弦处理,竭力渲染着意象画面中赵州桥的历尽沧桑。无论从乐器本身的音色属性或对地域文化独特的解构能力来看,大三弦在乐曲中的应用都是恰到好处,无可替代的。

谱例1 《大河之北》第二乐章

民族管弦乐作品《燕京八景》由关迺忠先生创作,入选了“北京文化艺术基金

2018年资助项目”。在“琼岛春阴”“蓟门烟树”“居庸叠翠”等八幅民族音画的呈现中,应用了北京传统曲艺中的京韵大鼓和北京琴书等元素。通过现代演奏手法进行改编,既彰显地道的老北京风情,又结合现代音乐的曲调旋律,歌颂与弘扬北京文化精神。

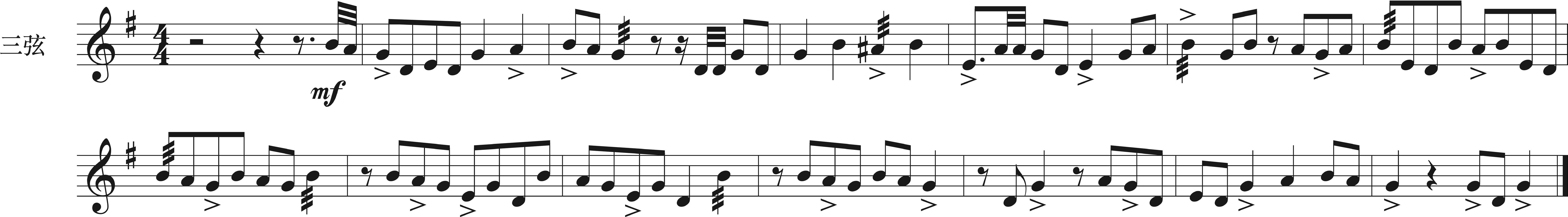

谱例2 《燕京八景》第一乐章

第一乐章“琼岛春阴”中(谱例2),作曲家选择以京韵大鼓的音响素材作为开篇,刻画悠远古朴的京城文化意境。弹拨乐器组采用了大三弦与中阮结合的方式表现主旋律声部。其中,大三弦司职主旋律声部的横向织体,节奏舒缓,情绪平稳。在全曲的初始阶段,作曲家显然认为大三弦的音色最能代表老北京的文化气韵,单声部的旋律演奏最大程度突出了乐器的主体性,只有中阮声部以半音进行的方式作为底部衬托。音乐形象清晰自然,将早春时节琼岛绿树成荫的景象诠释得惟妙惟肖。静谧之中带有一丝摇曳,令人心驰神往。

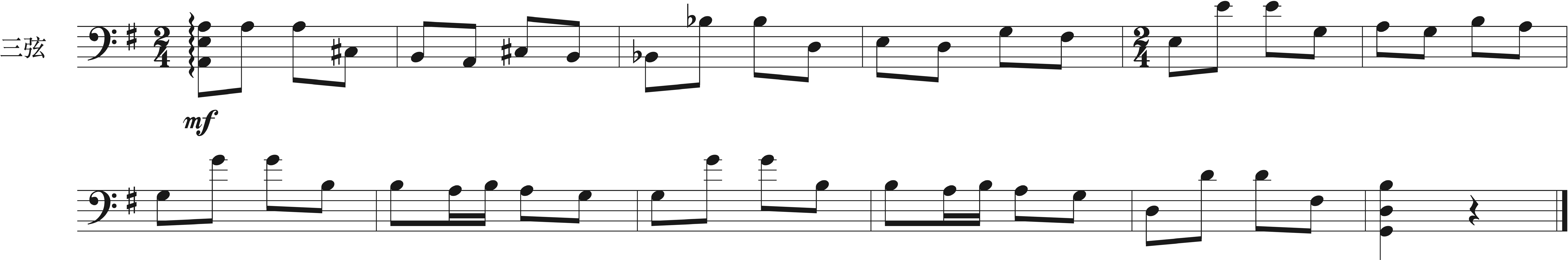

谱例3 《燕京八景》第五乐章

第五乐章“卢沟晓月”中(谱例3),京韵大鼓的曲调风格再度出现。这一乐章同样是对景致的描写,但人文情感的融入显然更加深沉。音乐色彩既有月夜的沉寂,也有历史追忆中的思绪万千,百感交集。弹拨乐组采用了大三弦与琵琶的结合搭配。大三弦声部的织体密度、旋律形象及音响力度均强于琵琶声部。不同于此前乐章中大三弦的线性织体结构,此处更具块状旋律特性,音符密度的区域性变化使情绪张弛有度。配合大三弦低沉嘶哑的弹性音色,带有隐隐的悲凉之意。

(二) 西北民间说书中的大三弦

说书作为一种民间曲艺形式,西北地区久负盛名。尤其在陕西省北部的延安和榆林一代,穷苦艺人吸收了秦腔、道情和信天游等西北民歌小调的旋律,兼有演唱和说书的形式,讲述长篇民间传说故事。大多艺人在表演时自弹自唱,伴奏乐器以大三弦或琵琶为主,并有“甩板”敲击节奏。当代民族管弦乐在描述西北民俗风貌时,时常会将西北民间说书的元素植入。

大型民族交响乐《华夏之根》是新世纪以来中国民族管弦乐领域具有重要影响力的优秀作品,“以尧天舜日、盐池思古、晋国情怀、云冈漫步、古槐寻根、晋商随想、华夏丰碑七部分组成”⑨。汇集了赵季平、程大兆、张坚、韩兰魁、景建树五位作曲家。其中,第一乐章“盐池劳作图”的创作灵感来源于山西省运城博物馆的明代石刻。作曲家韩兰魁“对石刻所展现的那种井然有序、紧张快乐、充满动感和节奏的劳动场面突发灵感”⑩,在采风时以此为凭展开民族管弦乐创作,借用盐工号子轻快的节奏和西北民歌的抒情风格,在多变的调性中复刻盐工劳作的情景,并揭示盐池在华夏文明历史中的重要意义。为体现盐工劳动时火热的场景,作品以“劳动号子”型主题开门见山地诠释意象画面,并随着节奏律动的加快逐渐过渡到第二音乐主题热火朝天的快速节奏。

谱例4 《华夏之根》第一乐章

从该乐章第12小节开始(谱例4),配器在纵向结构上划分包括:由低音笙、大提琴、低音提琴所组成的底部音响支撑;由笛子、高胡、中胡、二胡齐奏构成的高音区旋律主体;由弹拨乐器组的柳琴、琵琶、扬琴、中阮、大阮构成和声织体。其中,古琴与大三弦齐奏旋律声部,为线性旋律点缀灵动活跃的色彩。大三弦独有的音色在表现西北乐风时驾轻就熟,在听感上具有明显的西北民间说书遗韵。

谱例5 《华夏之根》第一乐章

从该曲第37小节处进入第三主题,推动劳动场景转变为风趣幽默的生活场景。第三主题开始之后,所有乐器一改此前的熙熙攘攘,采用整齐划一的震音使画面格调转换。板胡声部对人声音色进行生动模仿,叙述劳动者在忙碌中打趣交谈的场景,形象质朴内敛。这段旋律再度重现时,选择了由大三弦进行演奏。弹拨乐器的音响形态将二胡的线性织体转变为颗粒性,音乐情绪略有收敛。大三弦与旋律风格的交织,使人立刻感受到西北民间说书风格的缩影,也夯实了其地域风格特质。

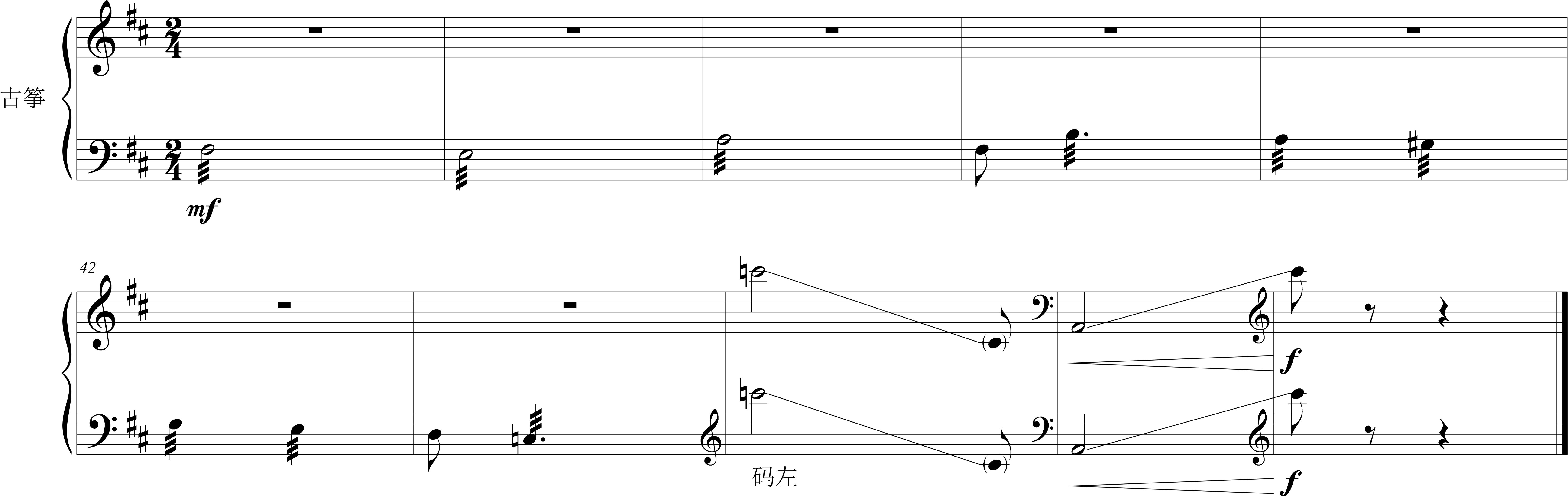

(三) 北方筝派中的古筝

古筝作为一件具有浓郁的中华民族特色的乐器,自秦汉以来便流传于全国各地。乐器音色兼容性强,情感表达丰富,适于与各地的民间音乐、戏曲、说唱等形式相互交融。从地理位置的划分来看,我国有南、北两大筝派之分。北派古筝包括河南、山东、陕西三支流派。南方筝派则由客家、潮州、福建、杭州等分支构成。从演奏技术层面来看,南北筝派受音乐曲调及风格的影响,在颤音、滑音、摇指和花奏等方面所采用的指法和技巧有明显差异。从古筝形制来看,北派古筝体积较大,造型古朴。南派古筝更加精巧,音色细腻秀美。在当代民族管弦乐的创作中,古筝当仁不让地成为弹拨乐器组的重要组成部分。它不仅可以用于独奏或丰富和声声部,还可以作为色彩乐器调配节奏和意象情境,具有浓郁的民族风情。在演奏具有北方风情的管弦乐作品时,北方筝派的技法往往为音乐勾勒出浓墨重彩的一笔。

谱例6 民族交响乐《华夏之根》第二乐章

同样在民族交响乐《华夏之根》中,第二乐章“晋国雄风”的第30~39小节处,主旋律基调具有浓郁的西北黄土高原音乐风格,苍凉之中带有深邃悠久之感。以古筝领衔的弹拨乐器组用密集交错的点状音型呈现主旋律线条。柳琴与琵琶在高音区轻描淡写地点缀,古筝、中阮、大阮则在低八度空间内着重刻画着旋律主线。古筝苍劲有力的“勾、托、抹、打”展现出北派古筝铿锵有力的气质,在节奏间隙穿针引线,烘托着晋国昔日不可一世的辉煌过往。

第四乐章“晋商情怀”的第89~93小节处,对于音乐片段的表现,整个弹拨乐器组只有古筝一个声部独立参与。作曲家有意通过古筝即兴性的演奏来抒发情感。古筝演奏通过倚音和波音技法,使情感的宣泄更为丰富直观。秦筝爽朗苍劲的力量感得到纵情挥洒,将北方筝派的艺术个性在简短的音乐空间中淋漓尽致地展现出来。

(四) 鲁南柳琴戏中的柳琴

柳琴戏形成于清代嘉庆、道光年间,借鉴了柳子戏和“溜山腔”“拉纤号子”等民间小调的唱腔音乐特色演变转化。“是苏北、鲁南地区的地方剧种,其主要伴奏乐器为柳琴”11。传统柳琴作为一种民间伴奏乐器,声音高亢嘹亮,音区较高,传声效果好。尤其经过中华人民共和国成立后的几次工艺改良之后,使其形制更为科学合理,音色稳定突出。由于在几百年的传承历史中,柳琴的应用始终与鲁南柳琴戏之间有着密切的关联,且音响效果中也带有山东文化特有的奔放、豪爽、耿直。因此一提到山东传统音乐,柳琴无疑是弹拨乐器的重要代表之一。

当代作曲家李云涛根据《打黄沙会》和《沂蒙山小调》两部作品的音乐素材为蓝本,创作出交响音画《沂蒙畅想曲》。“作品以大型民族混合交响乐队作为载体,中国传统民歌作为原始创作素材,以‘古声传中韵’的创作观念,将多元元素有机融合为一体”12。在交响化的配器应用中,为形象还原山东音乐文化的精髓,刻意加入了诸如梆笛、中胡、柳琴这样具有山东音乐韵味的特色乐器。

在全曲开篇处,为营造青山绿水的沂蒙山景色,作曲家以拉弦乐器为主旋律声部缓缓拉开音乐帷幕。柳琴标志性的音色与主旋律声部对位弹奏,明快高亢的音色加之装饰音技法效果,与鲁南柳琴戏中的伴奏风格如出一辙,迅速将观众带入到山东平原的传统文化意境之中。在音乐画面展开之后,柳琴与扬琴、琵琶、中阮、大阮等弹拨乐器共同组成和声伴奏织体,通过齐奏或重奏的方式丰富中音区结构,通过特有的声音色彩传递齐鲁文化的神韵。

以大三弦和柳琴为代表的北方弹拨乐器,在当代民族管弦乐的创作中,往往有着画龙点睛的重要作用。大多数创作中,弹拨乐器作为主旋律声部出现的频率并不高,但无论其承担何种功能,其音色每每出现时,北方音乐文化标志便会立竿见影地呈现出来。

谱例7 民族交响乐《华夏之根》第四乐章

二、 新疆维吾尔族弹拨乐的形态与风格

新疆维吾尔族能歌善舞,历史悠久。早在玄奘所著的《大唐西域记》卷一中就记载有:

“屈友国(即龟兹)管弦伎乐,特善诸国”13。维吾尔族音乐受到包括龟兹国在内的西域诸国音乐影响,在聚居区内创造出多姿多彩的歌舞音乐和特色乐器,是名副其实的歌舞民族。

就新疆维吾尔族特色弹拨乐器而言,热瓦普、弹拨尔、都塔尔显然最具代表性。热瓦普是维吾尔族和乌孜别克族古老的弹拨乐器,在新疆维吾尔自治区的喀什、叶城、乌鲁木齐、哈密等地广为流传。其音色特征在于主奏弦音色的低沉浑厚与共鸣弦的清脆明亮相互交织,形成铿锵豪迈的独特风格,音色辨识度极强。弹拨尔在14世纪时由丝绸之路传入,音域宽广,适用于独奏、合奏和伴奏。其特性在于内二弦和外二弦各为一组,间距相同。外二弦负责演奏主旋律,内二弦司职和声伴奏。都塔尔善于演奏复杂的切分节奏,通过扫、弹、拨、挑、勾等技法演奏,乐器形制特别,装饰风格绚丽。

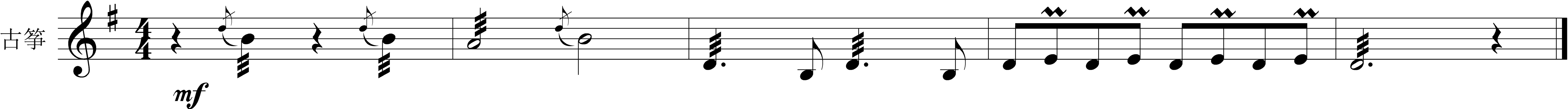

《艾介姆》是一首由弹拨尔和都塔尔合奏的音乐作品,后被改编为由民族管弦乐协奏的大型作品。《艾介姆》在新疆维吾尔族生态文化群落中可谓家喻户晓,传统音调频繁出现在各种大大小小的演奏场所。乐曲除了在茶馆或饭店作为背景音乐使用,还在婚礼及重大民俗活动中演奏,以音乐交流感情。

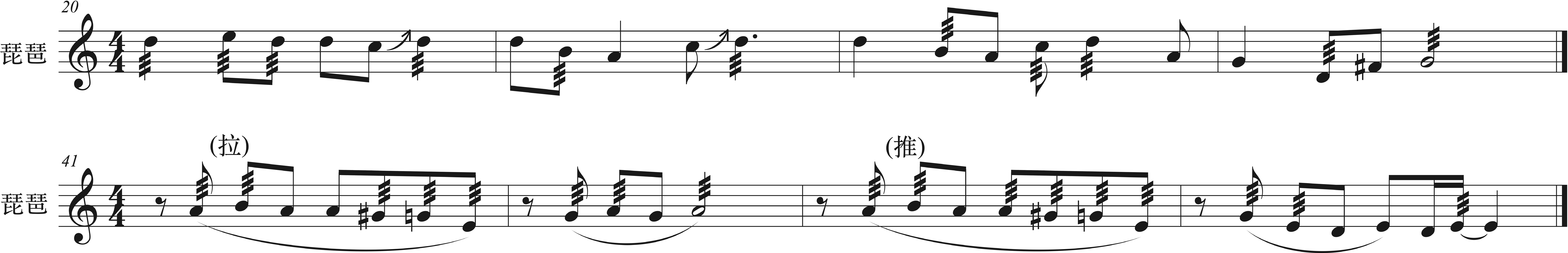

如谱例8所示,在《艾介姆》的演奏中,弹拨尔右手技法得到了全面实现。其中,图中标注的单拨与回拨技法在弹拨尔演奏中最常用。单拨主要依靠食指的发力,由右向左的角度弹奏,而回拨则采用相反的方向,与单拨组合成一套完整的演奏技法。这两种右手演奏方式可以与琵琶演奏中的“弹”“挑”相对应,但技术细节存在着明显差异。

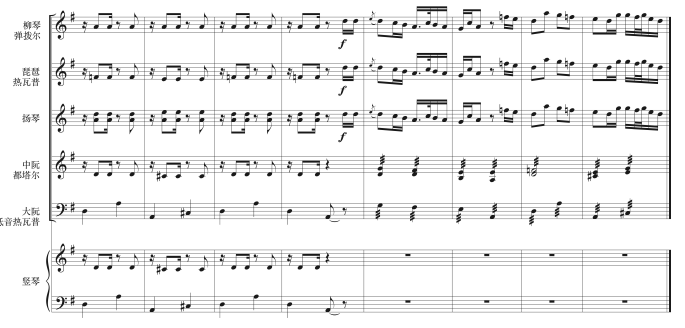

当代民族管弦乐作品的创作中,对于新疆地区特色弹拨乐器的应用十分重视。正是得益于对这些具有新疆音乐风格的弹拨乐器合理使用,才使音乐节奏律动鲜明,音乐氛围活跃且具有歌舞音乐个性。比如,在具有新疆风情的管弦乐作品《花儿为什么这样红》中,作曲家以雷振邦原曲音乐素材为基础,通过弹拨乐重现新疆人民对美好生活的憧憬。

原曲中耳熟能详的主旋律通过弹拨乐器组的演奏得以还原。弹拨乐器组分为主旋律演奏与和声搭配两个部分。在演奏主旋律的乐器中,包括了卡隆琴、热瓦普和弹拨尔三种具有代表性的新疆特色弹拨乐器,它们与柳琴和琵琶搭配,合奏“花儿为什么这样红”的音响材料。低音热瓦普与另外三种弹拨乐器以低沉的音色在底部烘托。音场中体现出浓郁的新疆文化特色,特色弹拨乐器的泛音与演奏技法无论从听觉还是视觉层面,均将维吾尔族风情诠释得淋漓尽致。

在另一部新疆风情的民族管弦乐作品《我们新疆好地方》(谱例9)中,特色弹拨乐器同样得到了作曲家的青睐。由弹拨乐器所组成的旋律声部分为四组,分别由柳琴与弹拨尔、琵琶与热瓦普、扬琴、中阮与都塔尔所构成。四组组合的方式以弹拨乐器的音区和音色共性为依据,既有新疆文化韵味,又不失民族管弦乐的共性审美风格。大阮和低音热瓦普在低音区对节奏重音进行点缀,对旋律声部的风格性进行加强。音乐流淌中形成纵向乐器音色的“化学效应”,将新疆文化的悠远神秘尽情挥洒。

谱例8 《艾介姆》

谱例9 民族管弦乐作品《我们新疆好地方》

三、 西南少数民族弹拨乐的 形态与风格

西南地区是我国少数民族聚居地最多的区域之一,这里汇集了包括白族、羌族、土家族、哈尼族在内的30多个民族。历经多次民族大迁徙之后,这里的各个民族人民世代繁衍生息,也在民族文化中孕育出璀璨的音乐形态。具有民族独立个性的传统弹拨乐文化在西南地区屡见不鲜,弹弦而歌、拨弦而舞的弹唱艺术成为这方土地上鲜明的音乐文化特色,也彰显着少数民族人民热情奔放的性格和质朴的生活风貌。比如,侗族的琵琶歌和牛腿琴歌独树一帜,和着弹拨乐器的节奏用假声演唱,具有叙事性和情感表达特性,承载着重要的社交功能;壮族的天琴和瓦琴弹歌在喜庆的民俗节日活动中独当一面,特有的弹拨乐器形制奇妙。天琴音色清脆,将其作为伴奏乐器,进行“跳天”“对天”“独天”等音乐表演活动。瓦琴的音色厚重,演奏者席地而坐,弹奏并唱起抒情性的山歌;彝族人对月琴情有独钟,他们用拨子弹弦,既可以独奏,也可以伴奏或合奏。在重大节日中,男女老少和着月琴的节奏载歌载舞,通宵达旦地进行庆祝;汉族的三弦在西南少数民族中也得到改良应用。白族有大三弦弹唱方式的“大本曲”,在《柳荫传》《望夫云》《百王的故事》中讲述白族文化历史或各种千古流传神话传说。土家族则以小三弦为伴奏乐器,演化出具有民族曲艺文化特征的“长阳南曲”,音乐中带有温婉阴柔之气,善于表现风土人情。当代民族管弦乐作品的创作中,充分运用弹拨乐的音色和技法特征来表现西南少数民族音乐文化的魅力,在特定的调式调性和节奏型中,呈现西南少数民族绚烂的生活情境。

民族管弦乐组曲《七彩之合》由作曲家张朝执笔创作,作品灵感来自于太阳的七彩光芒,也象征着云南灿烂的传统音乐文化中七个少数民族和谐共生的文化精神。作品的七个乐章各具特色,着眼于不同少数民族的文化风情进行构创。其中,第四乐章《青 · 月亮歌》以高山族和哈尼族的音乐文化为背景,描绘出一幅月夜静谧高洁的景象。

作品第11~18小节中(谱例10),作曲家对主题材料的表现依靠弹拨乐器组的中阮声部进行诠释。用中阮的音色来模仿西南少数民族的四弦琴,既有浓郁的少数民族风格,也有民族弹拨乐的共性审美特征。为使中阮的音色得以凸显,整个弹拨乐器组只有琵琶声部以泛音音色进行辅助点缀,其他乐器并未参与其中。旋律声部的一枝独秀,不仅显示出中阮在音乐主题表现时独一无二的主导角色,还借此还原着少数民族原生态音乐的简约朴素。

作品第40~48小节中(谱例11),旋律声部同样由弹拨乐器组担任,柳琴与扬琴共同协作表现音乐气氛。前四小节由柳琴独立演奏,采用滚奏的方式,以mp的中弱力度表现旋律的歌唱性。四小节之后,扬琴声部加入。它通过装饰性的衬托,与柳琴声部合二为一。不仅在音量层面有所增强,还使音乐气氛更加热烈,使音响元素更加丰富厚重。与此同时,弹拨乐器组的中阮、大阮、琵琶等乐器在各自音区中通过不尽相同的演奏技法搭配和声并强调重音,对旋律织体进行辅助支撑。

谱例10 民族管弦乐组曲《七彩之合》第四乐章

谱例11 民族管弦乐组曲《七彩之合》第四乐章

民族管弦乐作品《踏歌》是作曲家王建民的代表作之一。其灵感来源于云南少数民族的民间歌舞,人们通过“踏歌”的方式来表现对美好生活的讴歌和对家乡土地的深情。作曲家经过实地采风观察,创作出这首民族风情浓郁的艺术作品。在创作理念方面,作曲家力求对中国传统的线性旋律思维进行革新,融入更多的现代音乐元素。通过别具匠心的创作雕琢,将多调叠置、附加音和弦和“噪音”和声音响融入其中,在全曲213小节的音乐构成中,体现出“和而不同”的音乐美感。其中,作曲家对于弹拨乐的应用十分考究,将其音色功能在不同维度中呈现。

谱例12 民族管弦乐作品《踏歌》

比如,在上图中(谱例12)对于附加音和弦的运用方面,弹拨乐器组充分参与其中,在纵向织体中与其他声部保持风格的一致性。高音笙与古筝声部在四、五度音程的正常进行中,于上方或下方添加了二度音程。琵琶和柳琴在基础音程或和弦之上,加入了八度的单音或双音。通过这样的和弦演变方式,纵向配器声部之间的距离变得紧密许多,音响厚度得以大大增强,并在横向旋律进行上使音乐情绪得以积极提升。又如,谱例13弹拨乐在横向的演奏旋律表现中,传递着浓郁的中国传统音乐文化韵味,通过音色与技巧的结合,达到了“以韵补声”的功能。得益于弹拨乐器特有的音响效果和弹拨乐装饰音及滑音的特殊技巧,使民族管弦乐的中国意蕴得到极大的增强。如图所示,琵琶独奏与曲笛在同一时空中交相辉映,线性音响与颗粒性音响相互交织,在滑音的衬托下,音响似乎在模仿着少数民族浪漫唯美的腔韵,使地域文化色彩得到清晰的呈现。

谱例13 民族管弦乐作品《踏歌》

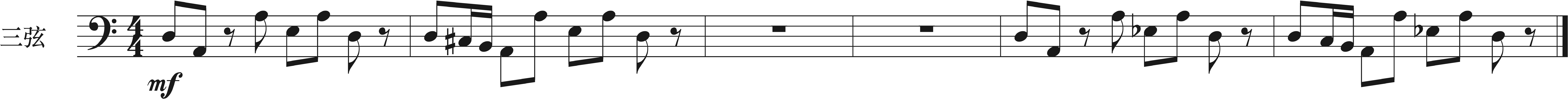

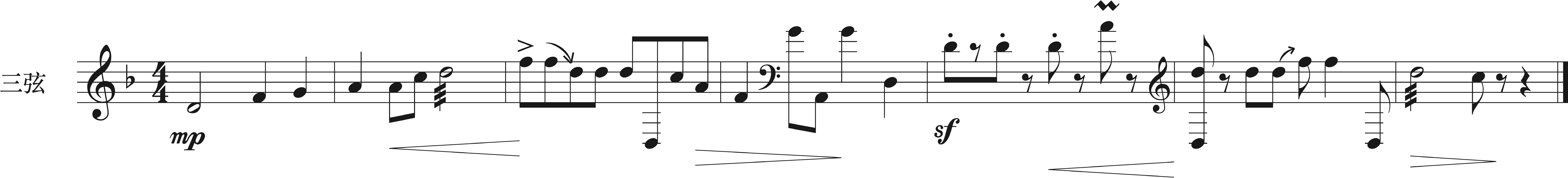

在开篇不久的第11~17小节处(谱例14),旋律声部由三弦担任,有意模仿着佤族三弦弹拨的技法与节奏。在A—f2近三个八度的宽阔音域中,三弦的音程出现多次大跳设计,充分显示出佤族音乐中对于弹拨乐应用方式的独树一帜。对于三弦技法的应用方面,在短短7个小节中先后出现了滑音、跳音、拨音、滚奏、重音等装饰音演奏法,多样化的音色表现力,使佤族文化风情在其间得以充分彰显。作为对三弦声部的映衬,扬琴、柳琴、琵琶、中阮等弹拨乐器在重音位置以点状形态点缀,形成纵向和声效果,丰富织体结构。

谱例14 民族器乐合奏曲《滇池土风三首》第一乐章

第42~47小节(谱例15),三弦以mf的力度演奏主旋律,将空弦音G作为最突出的音高组织,强调音乐旋律的深沉厚重之感。八分音速的律动时值将佤族民俗音乐文化中的舞蹈性与歌唱性生动呈现,频繁出现的五度、八度、十一度等音程大跳使音乐空间扩充,抽象诠释着滇池辽阔的山水人文精致。与三弦声部对应的是中阮声部在中低音区的附和,扬琴声部通过八分音符同音贯穿,起到强化节奏律动的功能。

谱例15 民族器乐合奏曲《滇池土风三首》第一乐章

第74~90小节处(谱例16)的主旋律全部交由弹拨乐器组主导,乐队的其他乐器组发挥衬托或和声功能。弹拨乐组通过从八分音符向十六分音符的密度增强来推动音乐的力量感,并辅以ff力度来突出主旋律声部的音响效果。包括柳琴、琵琶、扬琴、三弦和中阮在内的所有弹拨乐器组成员均着重强调低音,增强音乐的厚重感。

谱例16 民族器乐合奏曲《滇池土风三首》第一乐章

四、 江南丝竹乐中弹拨乐的 形态与风格

“丝竹乐”是周代“八音”分类法中“丝类”与“竹类”乐器的统称,据记载,最早出现的丝竹乐形制的乐器组合为“竽瑟之乐”。在《吕氏春秋 · 仲夏纪》的“侈乐”篇中,记载有“为木革之声则若雷,为金石之声则若霆,为丝竹歌舞之声则若噪”15。在湖北随县擂鼓墩“曾侯乙墓”的考古发掘中,出土了编磬、鼓、瑟、笙、排箫等乐器,这证明了2400年前便已有“丝”“竹”两类乐器的存在。“江南丝竹”是“丝竹乐”的一种地域化风格呈现,具有百余年历史传承的积淀。自明清以来,环太湖区域的丝竹合奏形式发展到近代,形成了在配器和乐风方面的独立特征,在苏、杭、沪及周边地区最为盛行。中华人民共和国成立初期,以传统丝竹乐为核心,通过效仿西方乐队体制来探索民族管弦乐队建制的轨道。2006年,国务院批准“江南丝竹”列入首批国家非物质文化遗产名录。传统的江南丝竹乐队编制通常由本地特色的丝弦乐器和竹管乐器构成,乐器数量相对简洁,有一人演奏一件或多件乐器的惯例。乐队组合方式因曲而异,随机性较大,主次区分不固定。常用的丝乐器包括:琵琶、扬琴、二胡、阮、月琴等,弹拨乐器在其中占据较大比重。

汉刘熙《释名· 释乐器》曰“:批把本出于胡中,马上所鼓也。推手前曰批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名也。”16琵琶在江南丝竹乐中的角色十分重要,它以独特的音色使整体旋律清新流畅,显现出江南丝竹旋律线条清脆饱满的特征。人们时常将江南丝竹中的琵琶称为“细琵琶”,因其在合奏中主要在中高音区弹奏,声线细腻轻巧,衬托着江南丝竹音乐的灵动婉转。在技巧应用方面,琵琶的即兴演奏时常使用“加、减、抢、让、变”等方式,意象化地控制节奏、速度、音色及板式上的转折变化,通过密集的点状音型,为丝竹音乐的线性旋律增添不同寻常的文化机趣。

民族器乐合奏曲《西湖寻梦》是钱兆熹1983年创作的民族器乐合奏曲,民乐与西湖美景如梦如幻的交织是音乐灵感来源,又恰与明朝张岱的散文集《西湖梦寻》不谋而合。全曲由三个乐章构成,引子部分由竹笛乐音开篇之后,逐渐在配器中增添了弹拨乐元素。琵琶用滑奏模仿西湖边的微风拂面,柳琴以点状声线应和,古琴回荡着韵味悠远的泛音,如湖水的波光粼粼。第三乐章“山寺”以五种笔法刻画西湖边的山中古刹和庄重雅致的禅意。琵琶在第20~23小节和第40~44小节两处以独奏的方式渲染古朴静谧的环境气氛。弹拨乐组的其他声部并未参与辅助,琵琶采用轮指技巧将主旋律音量的变化细腻诠释。极具江南丝竹的典型气质。

谱例17 民族器乐合奏曲《西湖寻梦》第三乐章

李滨扬以唐大诗人杜牧的著名诗句“暮烟疏雨过风桥”为题创作的民族管弦乐作品《烟雨枫桥》于2018年7月14日首演于苏州人民会堂。作品回溯浪漫唯美的古文化意境,以清雅、缥缈、梦幻的乐思呈现朦胧中的千年枫桥。在音乐风格的定位上,作品以江南丝竹音乐为基底,巧妙植入了苏州评弹和昆曲的元素。在流淌的音乐旋律中,弹拨乐器丰富的表现力令人印象深刻。

在乐曲中段的第75~95小节处,乐曲主旋律由琵琶、柳琴及大三弦共同呈现,音乐素材借用了苏州评弹的典型特征。琵琶在三个声部中起到领衔之责,它与柳琴声部同度结合,大三弦在低八度位置衬托。从第85小节处开始,中阮和扬琴声部加入其中,分别在低八度和高八度位置共同演奏主旋律,使音乐厚度得以提升,点状音色的加强,也从初始时的绵绵细雨逐渐演变为风雨交加,仿佛枫桥在烟雨弥漫之中更加朦胧。

王丹红为苏州民族管弦乐团创作的民族管弦乐作品《四季留园》,以苏州园林的美学品质和人文气息为凭,用音乐表现春、夏、秋、冬不尽相同的景致韵味。园林文化在中国古典文化中自成一派,体现出“天人合一”的至高境界。对于园林的创作与观赏,能够得到一种超凡脱俗、返璞归真的体验。苏州园林文化是苏州地域文化的重要代表,也具有与江南文化一脉相承的神韵。作曲家在四个乐章的创作中大量借用了江南丝竹音乐柔美的风格,自然少不了对于弹拨乐的植入。

第一乐章“清风探春”着重对春天的景色进行刻画,一阵清风袭来,园林中春意盎然,一派含苞欲放的生机景象,姹紫嫣红弥漫枝头,犹如人间仙境一般。在第36~55小节处,主旋律先由琵琶声部独立演奏。直到第47小节时,扬琴和柳琴才参与其中,与琵琶声部齐奏主旋律。中阮声部在低音区以对比复调的方式应和,高低声部之间默契配合。具有江南风情的调式调性与旋律走向,加之琵琶声部特有的泛音,使音乐的地域风格清晰可辨,倒映着江南风情的水暖风清。

第三乐章“闻木樨香”描写的主题是秋天的景象。相对于前两个乐章的朝气蓬勃,自第三乐章开始描述的是人到中年之后的境况。

生命的沉淀中逐渐在寻求着心灵的回归,虽音乐的律动不如前两个乐章那样明丽跳跃,但却多了一些持重。第5~15小节处,琵琶再度引领主旋律前行,音色的韧性明显增强。随后,整个弹拨乐组的乐器在不同的音域联袂呈现主题,不仅使旋律主题更加丰富明朗,还散发着浓浓的江南丝竹合奏韵味,将借景抒情、借景喻人等思想内涵抽象阐释。

结 语

“中国乐器具有本土化的声音特性,它本身是一种宝贵的文化资源”17。中国的弹拨乐器历史悠久,种类繁多。从三千多年前周代出现的琴瑟,到战国时期的筝筑、汉代的箜篌、隋唐的琵琶、元代的三弦、明代的扬琴,均汇集着祖先无尽的音乐智慧和与传统文化交相辉映的审美情愫。每件乐器都有各自的风格特点,有着悠久的历史底蕴。中国音乐创作者“衍生出对民间音乐的物质载体—乐器性能、乐队组合等方面的质疑与不安,进而寄望于改革乐器来改变中国声音。”18在当代民族管弦乐的创作体系中,弹拨乐凭借着音区宽广、音色丰富、技法多样、组合多变的优势,受到作曲家的一致青睐。源自于传统民乐的弹拨乐器,在历史沿革中与地域文化紧密交织,通过典型音色、技巧、特殊音效以及由此所形成的代表作品,使听者产生地域文化审美的认同感。这种认同感通过经年累月的耳濡目染和口传心授的传承,最终使人闻声而动,在弹拨乐的音响中清晰感知地域标志及文化魅力。在时间的累积与音乐的缓缓流淌中,民族音乐于潜移默化中得以塑造,弹拨乐也寄托其间,诠释着传统音乐文化的各美其美。

注释:

①张萌:《 新时代中国民族管弦乐创作述略》,载《音乐艺术》,2020年第1期,第34页。

②梁茂春:《 当代民族器乐合奏创作四十年(1949~1989)》,载《音乐探索》,1992年第2期,第11页。

③智凯聪:《 从过去走向未来—当代中国弹拨音乐发展实践考察》,载《中国艺术时空》,2019年第1期,第16页。

④吴扬:《 民族音乐学视野中的区域音乐研究》,载《明日风尚》,2021年第5期,第47页。

⑤顾冠仁:《 弹拨乐器组的艺术特色及作品赏析》,载《中央音乐学院学报》,2019年第1期,第59页。

⑥吴慧娟:《 乌德—琵琶的中原“本土化”探究》,载《音乐艺术》,2018年第2期,第49页。

⑦〔 唐〕 崔令欽撰:《 教坊记(外三种)· 唐宋史料笔记丛刊》,吴企明点校,中华书局,2012,第137页。⑧ 李诗原:《 张千一〈大河之北〉的构思、技术与审美》,载《人民音乐》,2020第7期,第10页。

⑨孟苗:《 千载悠悠看晋韵—民族交响组曲〈华夏之根〉元旦音乐会侧记》,载《今日山西》,2004年第1期,第20页。

⑩陆小璐:《 民族、地域、交响的融合—大型民族交响乐〈华夏之根〉的音乐创作特征》,载《人民音乐》,2011年第2期,第10页。

⑪裴更生:《 传统柳琴与现代柳琴》,载《剧影月报》,2009年第2期,第67页。

⑫杨玉琴:《 中西合璧尽善尽美—交响音画〈沂蒙畅想曲〉的历史继承和当代表达》,载《艺术百家》,2016年第3期,第225页。

⑬贺锡德:《 中国少数民族乐器介绍之三—维吾尔族的弹布尔、独它尔、热瓦普和达卜》,载《音响技术》,2006年第10期,第71页。

⑭聂席宾:《 试析〈滇西土风三首〉的创作特色》,载《大舞台》,2014年第10期,第153页。

⑮参见《吕氏春秋 · 仲夏纪》的《侈乐》篇卷五。

⑯〔 汉〕 刘熙:《 释名》,台湾商务印书馆,1983,第107页。

⑰姚亚平:《 中国民族器乐创作的百年追求》,载《音乐艺术》,2019年第3期,第67页。

⑱高舒:《 “乐改”纪事本末》,中国艺术研究院博士论文,2012,第1页。