摘 要:“和色”是相对“和声”的涵义所提出来的一个新的音乐概念。本文在中国民族器乐合奏音色运用实践的基础上,阐释中国民族器乐合奏中较为突出的“和色”这种艺术特征。其目的是想为与其相关的中国民族音乐理论研究提出一个新视角;为中国民族器乐的创作提供些参考;也为中国民族器乐二度创作——演奏提供一种参考。

引 言

音乐是声音艺术,从物理学的角度讲,声音主要是由音高、音量、音色和音值四种要素构成。然而,不同民族或族群运用声音四种要素进行音乐活动时所强调的重点是有所不同的。有的族群主要强调运用音值要素去发展音乐,如黑非洲有的族群;有的族群则主要强调音高要素去发展音乐,如西方德意志族群,尤其注重通过音高的纵横变化去寻求音乐的发展,故,西方音乐对声音四种要素使用排列的顺序大体可以如此,即音高——音值——音量——音色,音乐发展的主要手段是通过音高纵横变化的“和声”完成的。所以,西方乐器多数是和声性乐器,即使是单声性乐器也必须是成组的,并且以合奏为擅长。即使是独奏,也一定是要有伴奏或干脆就是协奏;当然,也有一件乐器的独奏,但大多是和声性乐器,如钢琴、手风琴、管风琴、竖琴等。故,西方音乐常常被称为“和声”音乐。然而,中国民族音乐尤其是中国民族器乐却与西方音乐有所不同,它所强调的主要是音色和旋律线条,尤其注重的是通过音色纵横变化和旋律线条的起伏去寻求音乐的发展,故,笔者认为,中国民族音乐尤其是中国民族器乐对声音四种要素使用排列的顺序大体是:音色——音值——音高——音量。因此,中国民族乐器多数是以追求音色个性化为特征的旋律性乐器,即使有笙这样的和声性乐器,传统上也很少用来独奏,如笙在1956年才出现第一个独奏乐曲《凤凰展翅》。同时,中国民族器乐在发展手法上,一方面表现出以音色变化为主要发展手段的横向“和色”,另一方面则是纵向上以“和色”织体为特征的“和色”音块组合。故,从这个意义上讲,“和色”是中国民族器乐创作、演奏的美学追求中的一个重要的方面。很显然,“和色”是相对“和声”的涵义所提出来的一个新的音乐概念。本文在中国民族器乐合奏音色运用实践的基础上,阐释在中国民族器乐合奏中较为突出的“和色”这种艺术特征。其目的是想为与其相关的中国民族音乐理论研究提出一个新视角;为中国民族器乐的创作提供些参考;对为中国民族器乐二度创作——演奏提供一种参考。

一、中国民族乐器的“和色”特征

追求音色个性化的不同,是形成中国民族乐器同类而风格不同的根本缘由;而同类乐器与不同类乐器的“和色”组合,是构成多种不同乐种的本质基础。

(一)同类乐器本体“和色”特征

追求音色个性化,从而形成中国民族乐器是同种类乐器却有诸多不同演奏音色和不同风格的乐器类型。

我国周代出现的世界最早分类乐器分类法“八音”分类法,就是依据制作乐器材料的不同,将乐器分为“金、石、土、革、丝、木、匏、竹”八类的,这本身就是以强调制作材料不同而实际是音色不同的乐器分类标准。按照一般逻辑推理,这种分类方法早应该被弃用,至少有两种原因:一方面是由于材料的不断增多,使母项不能穷尽子项,如合金材料、塑料等;另一方面是分类的子项之间相融,如革类、丝类等。

然而这种分类方法在我国却自周代开始一直被沿用到民国初期,甚至在新中国建国初期相当一段时期仍有许多学者坚持主张沿用这种乐器分类方法,其中有一个很重要的内在缘由就是,“八音”分类法在本质上阐释的是中国乐器追求音色不同的文化基因,华夏民族在潜意识中本能地将这一稳定的文化基因在乐器分类法的不断延用中遗传下来。如:

“金”类乐器,通过大小和不同形状的变化而出现的不同音色乐器,诸如锣类、钟类、钹类、铃类甚至是合金类乐器。

“石”类乐器,各种磬类、石埙、石排箫、玉笛等就是根据相同材料的不同变化而成为不同音色的乐器。

“土”类乐器,各类埙:人头埙、怪型埙、十二生肖埙、太宰埙、扎令、泥呜哇、泥口琴等,实际是追求相同材料的不同形制而产生的不同音色。

“革”类乐器,各类鼓大鼓、堂鼓、建鼓、手鼓、太平鼓、腰鼓、单鼓、纳格拉、花盆鼓、排鼓、渔鼓、板鼓、朝鲜族长鼓、瑶族长鼓、象脚鼓等,实际是通过相同材料与其他不同材料进行不同形制的结合而追求不同音色的变化。“丝”类乐器,如

1.拉奏乐器:

(1)弓在弦外的:独弦胡琴、适争、玎嘎那、玎黑、朝尔、马头琴、瓢琴、呃吱、艾捷克、根卡、轧筝、萨塔尔、磋琴、牙筝、枕头琴、胡西塔尔、牛腿琴、筝尼等。

(2)弓在弦内的:二胡、高胡、大筒、奚琴、稽琴、胡琴、纳西胡琴、二弦、潮州二弦、板胡、壳子胡、椰胡、豫剧宛胡、坠胡、盖板子、佬胡、保胡、栖胡、雷(擂)琴、必旺、京胡、京二胡、软弓京胡、藏京胡、铁琴、二簧、徽胡、粤剧二弦、马骨胡、三胡、四胡、粤调四弦、彝族四胡、四弦胡、四弦匏琴、大革胡等等。

所有这些丝类拉弦乐器,其音色的不同都是通过形制构成的不同和构成共鸣体的材质的不同而实现的。

2.弹奏乐器:

(1)竖置(抱弹):弓琴、冬不拉、独塔尔、三弦、白族龙头三弦、琵琶、火不思、苏古笃、小忽雷、大忽雷、考姆兹、扎木年、柳琴、阮、弹拨尔、热瓦普、巴朗孜库木、库木日依、曼多林、箜篌等。

(2)横置:独弦琴、古琴、古筝、伽仰琴、卡龙、瑟、扬琴

“木”类乐器,如祝、木鱼、梆子、书板、棍、木鼓、戥子、烟盒等;

“匏”类乐器,葫芦笙、笙、芋、葫芦丝、芦笙等;“竹”类乐器,排箫、洞箫、竹琴、切克、竹笛、尺八等;

以上这些同类乐器都是因为音色的不同,在不同的历史时期,始终演绎着不同民族、不同流行层面和不同风格的中国民族器乐。

就是现今实践中常用的所谓“见物又见人”的“吹拉弹打”分类法,也没有离开音色个性化的本质追求,并因此形成了同类乐器具有多种不同风格的乐器追求。如:

吹奏乐器笛子类乐器。仅仅因为构成笛子材料的不同而实际形成了音色不同的笛子,如有膜竹笛、无膜竹笛(篪、吐任)、玉笛、塑料笛、木笛、骨笛、金属笛、草杆笛(楚吾尔、芦苇笛)、树皮笛(算)等等;同时,每一种乐器还有可能因为大小形状等不同变化而使音色不同,进而成为不同风格的乐器,譬如竹笛还可以分为口笛、梆笛、曲笛、低音笛、弯管笛、九孔笛、十一孔笛、活塞笛、套笛、排笛、巨笛等等,都是通过音色变化而相互区别的。

拉奏乐器胡琴类乐器。高胡、二胡、中胡、革胡、京胡、京二胡、马骨胡、板胡、雷胡等是因为共振膜材料和形制的不同而使音色不同的同类乐器,从而派生出相当丰富的演奏风格特征,甚至是乐种。

弹奏乐器古琴类乐器。由于琴身上漆,年代久远的琴会有断纹,而弹奏时琴漆不断振动,年久而生成不同的音色。所以,根据断纹音色的不同,古琴可以分为:梅花断、蛇腹断、牛毛断、龟纹、冰裂纹。还因为根据形状的不同(项、腰向内弯曲不同),也就是因为形制不同而使音色不同,可以分为仲尼式、伏羲式、连珠式、落霞式、蕉叶式、凤势式等,也是因为追求音色的不同而形成多种乐器样式的。

击奏乐器鼓类。根据材料不同可以分为石鼓、土鼓、木鼓、金属鼓,其中每一种鼓因为形制的不同又可分为多种不同音色的鼓,而中国古代的鼓是不确定显著音高的,鼓的分类主要是以因为形制不同而生成的音色不同为标准。

(二)乐器组合的“和色”特征

(1)同类乐器组合的“和色”特征:如握手言和、琴瑟之好、锣鼓乐、威风锣鼓、绛州锣鼓、清锣鼓、闹锣鼓等。这里有管壁边凌震动音色与簧鸣震动音色的气鸣同类乐器组合,也有因形状而音色不同的弦鸣同类乐器组合,更有金类音色与革类音色的击奏同类乐器组合,可见,他们都是寻求音色不同的同类乐器组合。

(2)不同类乐器组合的“和色”特征:如两类乐器组合的琴与箫、纳格拉鼓乐、京胡与鼓、箫与琴、鼓吹乐、吹打乐;三类以上乐器组合如弦索乐、丝竹乐、广东音乐、江南丝竹、潮州弦诗、福建南音、西安鼓乐、白沙细乐、现代民族管弦乐队、女子十二乐坊等。这里不同类乐器具有不同的音色,追求音色和而风格异,是构成上述传统乐种既相互区别而又稳定延展的根本原因。小结:乐器追求音色的个性化,是中国民族乐器同类乐器具有多样化类别的主要缘由,同时,也是同类乐器在不同地区或族群有着不同称谓和形制,但可以演奏丰富多彩的多种不同风格音乐的根本原因。“和色”是中国民族乐器组合的基础,无论是同类乐器组合,还是不同类乐器的组合,“和色”都是形成传统乐种各自稳定性特征的最主要缘由,同时,也是构成中国传统乐种得以有效延续的生命基因。

二、中国民族器乐的“和色”特征:

“和色”作为主要发展手法,形成了独奏乐种的不同流派,不同合奏乐种的不同风格。

(一)独奏器乐的横向“和色”手法:仅以古琴和唢呐独奏为例

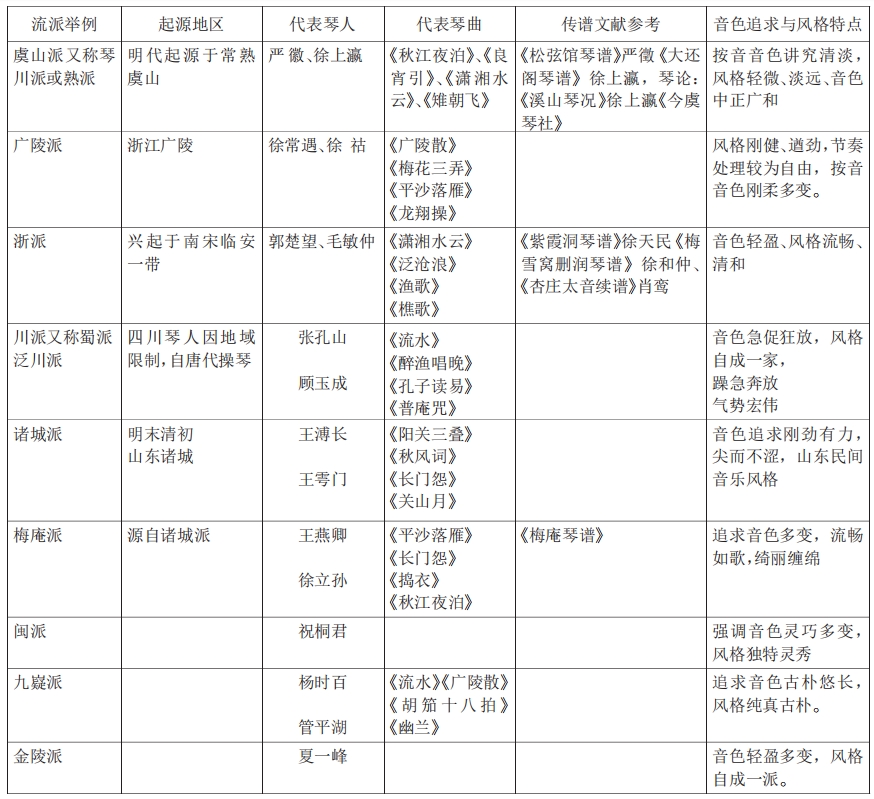

古琴流派主要因为音色横向运用的发展手法不同,而形成了至少十二个主要琴派:

再如,唢呐视频《打枣》,主要是通过改变演奏方式获取不同音色来发展乐曲的,并运用三种不同音色的纵横“和色”,成功塑造了三个不同的音乐形象。

(二)独奏乐器的纵向“和色”追求:如楚吾尔与斯布斯额的喉啭引声、马头琴的保持弦音、三弦的里弦与外弦八度重复、布朗族弹唱的二音四弦、冬不拉、坦布尔、都塔尔等乐器的共鸣弦现象等等。视频《哈纳斯湖采风》、马头琴《孤独的骆驼羊羔》等。主要通过不同音高音色与不变的固定音高音色的多种纵向“和色”与横向“和色”去组合整个音乐形象。

(三)组合器乐的横向“和色”发展手法,如,视频《牛斗虎》等。主要是通过改变多种演奏方法所获取的不同音色变化以及不同音色多种样式的纵横“和色”,而塑造整个音乐形象的。

(四)组合器乐的纵向“和色”织体追求,不同乐种风格的丝竹乐、吹打乐、鼓吹乐、弦索乐、锣鼓乐等等,主要是通过各式各样的“和色”音块组合形成丰富多彩,且不同乐种具有一定稳定规律的“和色”织体,从而构成各种不同风格特征的传统乐种。如:

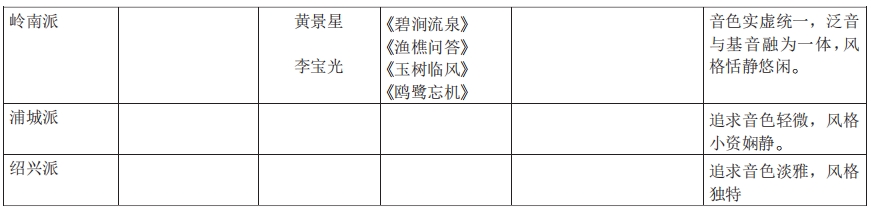

京剧锣鼓记谱符号对照表

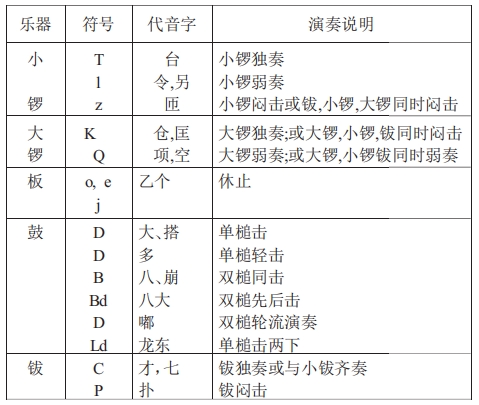

对照上表,我们再看中国锣鼓乐谱时就会不难发现,锣鼓乐主要是通过改变演奏方式变换音色以及各种不同且有相对稳定规律的“和色”音块织体发展乐曲的。如京剧锣鼓小过门片段谱例:

谱例中的每一个唱名都是一个“和色”音块,这些“和色”音块的纵横聚合,构成了中国锣鼓乐的织体结构,同时,每一个传统乐种所具有的独特而稳定的“和色”音块织体规律,也成为自身得以不断延展至今存见的内在缘由之一。

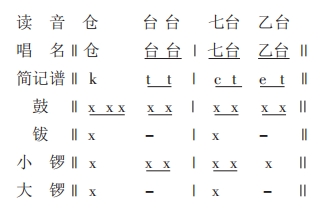

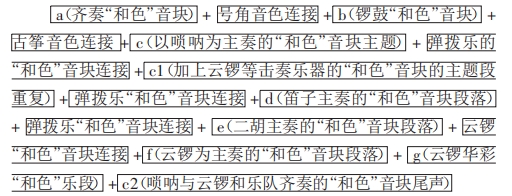

如视频《舟山锣鼓》的“和色”音块结构框架总体如下:

很显然,乐曲的整体结构主要是由不断变化的“和色”音块构成,而不断变换的“和色”音块,又是由各种音色的纵横聚合局部“和色”织体构成。

小结:无论是独奏还是合奏,中国民族器乐主要是通过音色和旋律线条的不断变化而寻求音乐发展的,横向上的“和色”手段和纵向上寻求的各种音色的“和色”可能,从而构成不同乐种具有不同的“和色”织体风格规律,总体上形成中国民族器乐的“和色”特质。不管这些音色的变化是通过乐器制作上材质的选择或形制变化、发音方式的不同获得,还是运用演奏方法的变化、音色的纵向多元复合等众多手段实现的,追求纵横“和色”变化为核心手段的音乐发展规律,确实是中国民族器乐的核心特征。

结 语

“和色”的器乐特征是中国民族器乐,尤其是传统器乐的本质特征之一;追求“和色”也应该是中华民族特有的一种稳定的审美基因,同时也应该是一种古老而原始的审美本能。这一审美基因和本能同时也应该是人类的身和谐于客观自然,心和谐于客观社会的本质文化基因,只是在不同族群表现的程度不同而已。这是历史音乐学和民族音乐学未来共同向更加纵深研究的课题,也是应用音乐学值得开发的项目。为此,我们在研究中国民族音乐尤其是中国民族器乐时,如果能更多地从音色的视角对中国民族乐器和器乐进行观照,就会发现许多中国民族器乐独有的本质性特征以及诸多特有的稳定性文化基因;同时,运用这些特有的追求纵横“和色”的本质性特质进行中国民族音乐尤其是中国民族器乐的一系列创作和实践活动,也将会收到事半功倍的良好效果!