[摘要]本文围绕新民乐应以怎样的方式继承保护与弘扬经历了历史积淀与融合而传承下来的传统民乐,试图探讨中国民族音乐发展之路,认为传统民乐与新民乐不是相互取代,而是彼此相依共存的关系。

近几年来,在中国当代流行乐坛出现了一个独特的文化景观,就是所谓的“新民乐”现象。音乐理论界和流行乐坛对“新民乐”的讨论和演绎方兴未艾。实际上,有关“新民乐”引发的各种争论以及在此基础上产生的关于传统民乐与新民乐之关系的争论,都是因为缺乏对传统民乐以及新民乐的存在方式、文化属性等基础问题进行深入探讨的结果。那么中国当代新民乐与传统民乐之间的关系是什么?是不是就如许多人认为的那样,现代的新民乐与传统民乐格格不入、泾渭分明?现代的新民乐将取代传统民乐?我们该用怎样的眼光来审视“新民乐”现象?

一、新民乐与传统民乐之关系

中国传统音乐的文化主张音乐:中正、平和,重传承、重社会效果;哲学层面上讲“天人合一”,重精神;审美层面上追求诗性与意境;艺术层面上讲究韵味、含蓄,体现一个“静”字;形态层面上“乐中有礼、有文”,“文法”与“乐法”相通。因此,我国传统民乐具有自身独有的特性。它的旋律因地域的广阔和民族的众多而丰富多彩:拥有山歌、小调、号子等各种体裁的民间旋律,56个民族均有自己独特的音乐语言。它的乐器种类繁杂,音色各具魅力:唢呐时而如泣如诉、时而高亢明亮;笙既可演奏悠扬的旋律又可演奏丰富的和声;绛州大鼓的音色变化堪称中华一绝。它的戏曲剧种更是名目繁多:大的剧种有几十个,如京剧、昆剧、评剧、越剧、沪剧、黄梅戏、汉剧、淮剧等;小的成百上千,如文曲戏等;表演风格迥异,京剧有梅派、程派、荀派等;越剧有徐派、袁派、王派、尹派等;沪剧有丁派、杨派、解派等。传统民乐经历了几千年的漫长岁月,体现了传统中国人的品味和爱好。它包括民间歌曲、曲艺音乐、戏曲音乐、民族器乐四大类。我们日常生活中指的传统民乐一般指两个方面:民族声乐、民族器乐。民族声乐:(1)指民歌的演唱;(2)指按民族风格创作、用民歌唱法演唱的作品。民族器乐:(1)指用民族乐器演奏的民族传统乐曲;(2)指按民族风格创作,用民族乐器演奏的作品。

但是,如果以西方音乐及其规范来衡量,传统民乐自身也存在着不足,从而在某种程度上抑制了它的发展。首先,在配器上,由于乐器种类众多,音色各异,因此共鸣度差,各乐器只能独领风骚,配合起来闹哄哄地居多,乐队音响差强人意。其次,在和声上:西方传统和声的基础是建立在大小调式体系上、用三度叠置的处理方法来实现的。它以功能完全、音响丰满而在全世界范围内得到了广泛的传播。而我们的音乐是建立在五声调式基础上的,无法完全按三度叠置的方法来处理,导致和声功能不完全,和声进行力度较弱。再者,在表演方式上:传统民乐比较单调、刻板,连服装都有严格规定,这与现代国人视觉、听觉习惯形成落差。而且,一个人的欣赏能力是与一个人的受教育程度及环境的熏陶分不开的,尤其是在欣赏传统音乐方面,没有一定的鉴赏力是很难领略民乐的独特魅力的。而我们现行的民乐教育很不完善,加上流行音乐的无孔不入,使纯民乐与普通民众的欣赏习惯越来越格格不入。

中国民乐发展至今已有几千年的历史。20世纪之前,中国的民乐一直在一条平缓的发展道路上前进,20世纪80年代以来,由于改革开放带来的中西文化全面接触和中国经济的高速发展,产生了社会文化与个人文化价值观的剧烈变化。20世纪90年代末,掀起的“新民乐运动”热潮,尽管这并未持续太长时间,但它却让人们关注音乐本身,寻求如何将传统乐曲与现代音乐元素完美结合,于是“新民乐”便应运而生。现在的新民乐是以传统民乐为主体来吸收流行音乐和其他艺术形式。新民乐的目的无外乎是振兴与发展中国民乐。在西方音乐文化和市场经济的冲击下,现代观众会喜欢什么样的民乐形式,已逐渐成为新民乐的发展趋势,使得原本就是“单兵教练”的民族乐器出现了更加丰富和多元的演出形式,涌现出了诸如冯晓泉、曾格格、谭盾、陈其钢等新民乐的个人代表。

随着“新民乐”一词的提出,人们不禁开始思考这样一个问题:到底怎样的音乐算是“新民乐”?应该如何界定“新民乐”?

纵观中国近现代音乐史,曾经出现过许多类似“新民乐”的概念,比如:新民歌、新歌剧、新音乐文化、新音乐运动、民族新音乐、新秧歌运动等。这些概念都在强调一个“新”字,“新民乐”也不例外。从笔者掌握的资料来看,大致有如下几种看法:

(1)根据中央电视台四套《新民乐》栏目策划人王康宏解释:“‘新民乐’以民族音乐元素为基础,用现代理念、手段进行创作和演绎的音乐新形式,人们从其中可感受到现在音乐所带来的新鲜艺术感受”。

(2)一些“新民乐”音乐会主办者给它的定义是:“新改编、新创作、新挖掘、新组合、新理念等传统音乐形式以外的,融合现代意识和现代演绎手法,同时又能与我国传统音乐血脉相通的民族音乐形式。其音乐元素不仅是传统的民族器乐,还包括民族声乐甚至民间戏曲、曲艺、地方音乐等。”

而笔者认为:所谓“新民乐”,就是那种用中国传统民族民间音乐作为素材来源,用中国的民族乐器并结合西方现代音乐文化中特有的编曲和配器手法、演出形式、多媒体技术以及新颖的包装形式等而形成的有独特视听效果和时代风格的民乐演奏形式。这些用通俗的手法来演奏民族音乐,用现代理念与手段进行创作和演绎的音乐新形式,使民乐更适合当代观众的审美口味,为民乐找到了更多年轻观众,使现代音乐人珍视民族文化传统,也使现代音乐立足于民族音乐之根。人们在轻松欣赏音乐的同时,不知不觉地步入经典、传统音乐的殿堂。随着“新民乐”的普及,一定会有越来越多的人不满足于“新民乐”而需要原汁原味的民乐。

“新民乐”是以发扬民族音乐为宗旨,在保留传统曲调的基础上,借用中外现代或古典的音乐或其它艺术表现工具或手法,结合时尚、影视、科技等多方面因素而产生的一种新的音乐形式,是与时俱进的产物。它具有极强的可听性、可看性和时代气息。从与传统民乐的以下四个方面的对比中,我们可以对新民乐特有的对民族音乐的处理和传播有更进一步地了解:(1)在民歌方面:“新民乐”的配器十分灵活,如在民乐中使用西洋乐器,包括键盘乐器、西洋弦乐器、架子鼓及电子乐器等。演唱方法不拘一格——演唱者将民歌的旋律用通俗唱法、美声唱法来表现,让人耳目一新。(2)在曲艺音乐方面,更是有很多关于新民乐巧妙借用其它音乐形式和姊妹艺术(如电影、话剧、舞剧等),从而使传统民乐发扬光大的例子。事实上,我们的很多年轻人都是借助电影、电视才慢慢地了解曲艺音乐的。(3)在戏曲音乐方面,我们的民乐改造比较早,特别是在和声方面的改造——即用流行音乐、西洋传统音乐的和声充实戏曲音乐。(4)在民族器乐方面,我们的改革也取得了不少成就。特别是民乐独奏,变得个性十足:有的采用旋律变形、节奏变形、华彩等炫技等手法;有的在演出风格上别具一格。

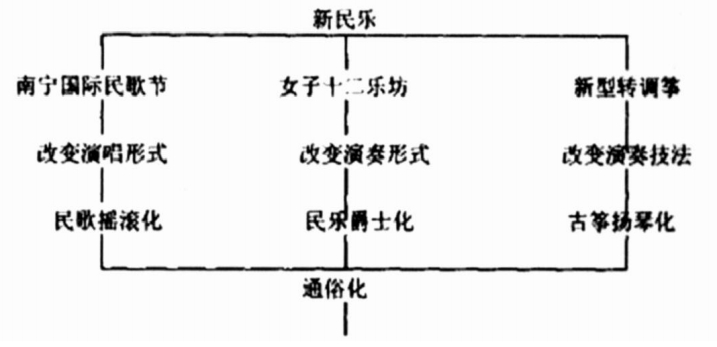

总体上看,“新民乐”十分注重借助媒体,看重大众效应,关注视觉艺术与听觉艺术并举,注重传统与现代、典雅与通俗的结合。它实质上是一种“商业化”的“新”音乐类型,所追求的是由通俗化艺术市场走向国际化艺术市场。这种“新”的变化走向,即如下图所示:

“新民乐”是“现代化”的产物,其音乐已渐离了中正、平和、雅致的文化底蕴,文化内涵与传统文化有了若干差别:内容上,在传统音乐基础上加人西方音乐元素,如爵士、摇滚以及MIDI作曲技术的运用;形式上,由相对静态的坐奏改为相对动态的立奏,琴架有了变化,琴托挂钩使用(二胡体轻还可以,琵琶量重不敢恭维);审美上,从强调听觉转向强调听觉和视觉并重,演员和舞台视觉的冲击力将服装、发型、舞美、灯光融入表演,使之更时尚、更另类而成为“现代版民乐”;乐器改造上,形制大动手术,占筝新曲即新型转调筝的产物,筝被改造得类似扬琴;乐器组合上,乐队加电吉他、电子琴、爵士鼓,编制由大、中型转为小型;表演者性别上,由上世纪普遍出现的男女合奏形式转化为清一色女性演奏形式(当然,此也可视为中国传统音乐文化中“女乐”文化的回光返照);表演特色上,向通俗化、时尚化、爵士化、摇滚化、休闲化发展,却淡失了民族化。总体文化转向特点是:由雅集型向通俗型转化;由剧场型向广场型和光碟型转化;由静坐演奏式向动立演奏式转化;由听觉欣赏艺术向视觉观赏艺术转化。

此外,同一个音乐作品,当它处于不同的活动方式和观念中,就会有不同的属性、特质,会产生不同的听觉效果和功能。就此而言,音乐的存在,是完整的、与人的社会活动和文化行为方式密切相关的整体存在,而不仅仅是音乐的形态,更不仅仅是表现为乐谱的音乐作品。要想在理论上获得完满的解释,需要从音乐的存在方式方面来加以探究。美国音乐人类学家梅里亚姆在上个世纪70年代曾提出:音乐包括观念、作品、行为三方面。我国著名音乐学家修海林先生将此理论进一步深化,提出音乐的存在是意识、形态、行为三方面相结合的完整存在。在这里,意识、形态、行为是个相互影响的循环圈,在音乐活动过程中,形态是行为的结果,行为是意识的结果,形态又给行为和意识以一定的反作用。诚如上述,音乐的存在是意识、形态、行为三方面相结合的完整存在。“新民乐”与传统民乐的根本差别,就在于“新民乐”是在继承传统民乐形态的基础上的文化行为方式和意识观念的根本改变。

二、新民乐与传统民乐发展新途径探索

如上所述,新民乐与传统民乐这两种艺术形式,既有许多不同之处也有相同之处。若能做到相互借鉴、取长补短,两种艺术形式都将会取得新的发展。在不同民族的同时,这种流行音乐的源模式也开始与不同民族的音乐风格相融合,产生出吻合不同民族审美惯性的具有各民族特色的流行音乐。中国新民乐民族化的道路就呈现出这样一种从融合到发展的脉络。我国民族音乐历史悠久,曾多次出现音乐文化繁荣昌盛的景象,除其自身的相互影响、交融外,受外来音乐文化的影响也很大。自秦汉以来,尤其在汉唐诸朝出现了与外域外族音乐文化的交流盛期,从西域等地传入的一些乐舞、乐调、乐器和音乐理论等,经过长期与我国本土传统音乐文化的交融碰撞,渐渐被我国民族传统文化主体吸收或兼容,成为新的传统音乐文化中的一部分。如隋唐燕乐本身就是一个多元性民族音乐文化的综合体,除了清商乐为我国传统音乐外,其他的如西凉乐、龟兹乐、天竺乐等都是不同的外域乐种与汉族传统音乐互相吸收、融合而成。而我国民族乐器中的琵琶、唢呐、二胡、扬琴等,它们曾是典型的外来乐器,在“胡化”与“汉化”的双向传播交流中,已成为地道的中国民族乐器。

综上所述,新民乐借鉴西方和现代流行音乐元素并将之有机的融合,走国际化道路,是符合历史发展潮流的,也是具有生命力的。

就中国音乐发展史角度来说,我国春秋战国时期,与“雅乐”相对应的“散乐”,也曾被称为“新乐”,而这一“新乐”却推动了秦汉时期乐府音乐的世俗化发展;隋唐时期的“十部乐”、“九部乐”,多数也是外族传入的“新音乐”,正是这些“新音乐”,与汉魏流传下来的“华夏正声”音乐,共同构成了丰富多彩的隋唐燕乐传统;晚清以来,西学东渐,以学堂乐歌为发端的有别于传统音乐的“新音乐”,对中国音乐发展产生了重大的影响,中国音乐也由此进人了新音乐与传统音乐并存的多元化时期;进人20世纪80年代以来,由于思想解放,改革开放,社会科学各学科的理论有了广泛的交流,在此文化背景的影响下,出现了“新民乐”。

可以说,历史上所有的“新音乐”转向,都是社会音乐生活的一种丰富,而不是对社会音乐生活中所有音乐类型的取代。由此看来,“新民乐”如期而至是顺应历史发展规律的,是偶然中的必然,是文化变迁中的一种另类式音乐走向的产物,它们无意、也不可能取代传统的民乐。并且,正如黑格尔在《哲学史演讲录》导言中指出:“传统并不是一尊不动的石像,而是生命洋溢的,有如一道洪流,离开它的源头愈远,它膨胀的就愈大。”民乐也不例外,它总是在对历史的继承中不断发展和超越自身,离它源头遥远的“新民乐”也许就是继承中“膨胀”的表现。

我们的文化需要与时俱进,“让中国人唱中国歌,让中国民乐走向世界”是我们音乐工作者不可推卸的责任。近几年来,我们的民乐团走出国门,甚至走进维也纳的金色大厅,受到全世界的瞩目,这不能不说是一个了不起的进步。但是,这仅仅是个良好的开端,比起几千年辉煌的过去,我们还需努力、努力再努力。“新民乐”正是我们努力的一个目标。

新民乐与传统民乐这两种在不同历史时期产生的艺术形式,它们所包含的文化特质不是决然对立的而是有一定的融合性。区域性、集团性、时代性等因素造成了新民乐与传统民乐之间的文化冲突,文化冲突的存在使得两种音乐形式的艺术品格各自独立,不可能出现一方吞食另一方的现象。但也正是由于这种文化冲突的存在,文化发展的动力也就产生了。经过长期的接触、联系、调整与借鉴,新民乐与传统民乐就很有可能改变原来的某些文化性质,相互吸收、融化、调和进而进行文化的整合,这个过程是一个新的综合过程,也是一个产生新文化的过程。也正是因为这样一种文化发展规律的存在,我们可以对中国新民乐与传统民乐的发展采取相互借鉴,取长补短的态度,在传统民乐的发展中引进商品包装机制、传播方式上多一些现代科技的手段,使传统民乐在现代社会焕发新的光彩。而在新民乐的发展中则应借鉴传统音乐中的民族性、复合性,努力开发具有中国民族特色的新民乐,使新民乐的发展显示出“本土化”、“地域化”的真正意义上的多元,进而摆脱单一性,并丰富新民乐的表现形式,使其能够由封闭型的流行走向开放型的流行。

在“新民乐”正以崭新的面貌为民族音乐注人新活力的同时,我们必须注意到:“新民乐”的新生在于其表现形式和时代特征,其内容和核心仍是民乐,仍可“化验出”具有中国传统音乐血缘。它的“新”应该是建立在对中国文化及中国音乐有着深厚理解的基础上,在保留传统并以现代的方式演绎、承载起我们今天的思想和情感上。如果“新民乐”的发展脱离中国本土文化,一味地迎合暂时的市场需求,满足于简单粗陋的应时之作,那么它就无异于浪花拍岸泛起的泡沫,用不了多久就会消失踪影,更别说担当中国民乐创新发展之重任了。殊不知,在多元化发展的今天,一种丧失了本土文化的音乐是无法在世界音乐之林立足的。正如洗星海所强调的,音乐是一种生活的体验,它必须具有民族性的特点,表达人们的生活和情感。中国音乐因此必须以传统音乐和民族民间音乐为基础。音乐可以被看作是建立中国社会意识形态,完成文化复兴的一种工具。

中国是一个有着丰富多彩音乐文化的国家,传统民乐一向有它独特的艺术魅力,在广大听众心里留下了难以磨灭的记忆。民歌、歌舞、说唱、戏曲和器乐这五种传统的音乐形式由于地域的不同而表现出独特而复杂的音乐特点,为“新民乐”的创作提供了丰富的资源。以民歌和乐器这两种音乐形式为基础而创作的“新民乐”作品显然更多一些。一系列的技巧,如直接或改编传统和民间歌曲的旋律、创新的使用民族乐器、开拓新的演奏技巧等等都被广泛运用。“新民乐”要想真正走一条创新发展之路,就应该树立正确理念,应当继承传统民乐的精华,深入民间,到肥沃的民乐土壤里汲取养分,深入研究中国音乐的特性和个性,把握中国民乐的本质,找到中国音乐发展的道路,并且在发展中自然地成为你中有我、我中有你的统一体。

参考文献:

[1]中国大百科全书编委会.中国大百科全书音乐舞蹈卷[M].北京:中国大百科全书出版社,1989.

[2]高敏.也谈“新民乐”[J].南京艺术学院学报,2005(3).

[3]居其宏.新中国音乐史:1949-2000[M].湖南:湖南美术出版社,2002.

[4]倪俊.谈谈“新民乐”[J].湖北社会科学,2002(7).

[5]孙继南、周柱铨.中国音乐通史简编[M].山东:山东教育出版社,1993(5).

[6]陶辛.流行音乐手册[M].上海:上海音乐出版社,1998.

[7]王思琦.流行音乐与传统音乐之比较[J].南京艺术学院学报,2004(3).

[8]王耀华、杜亚雄.中国传统音乐概论[M].福建:福建教育出版社,1999.

[9]夏野.中国音乐简史[M].高等教育出版社,1991.

[10]叶婷.新民乐——中国传统音乐文化的现代表达[J].江西科技师范学院学报,2005(3).