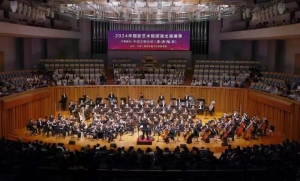

9月13日晚,由中华人民共和国文化和旅游部主办的2024年国家艺术院团演出演播季在国家大剧院音乐厅隆重开幕。作为本次演播季的首场演出,青年作曲家李博禅创作的交响套曲《东方旭日》在中国交响乐团常任指挥、著名指挥家景焕的执棒下,由中国交响乐团联合深圳、长沙、哈尔滨、江苏、内蒙古艺术剧院、青岛、四川、天津交响乐团及武汉爱乐乐团等九支知名乐团组成百人规模的大编制交响乐团共同呈现,黄梅、杨雪、袁非凡、张倩渊四位杰出民乐演奏家倾情加盟。作品通过恢弘的交响叙事篇章,展现了新时代中国的宏伟复兴蓝图,为观众呈现了一场饱含历史厚重感且激荡着民族精神的音乐盛会。

本场演出正值庆祝中华人民共和国成立七十五周年、习近平总书记主持召开文艺工作座谈会十周年纪念之际。作为2024-2025年度“时代交响”创作扶持计划扶持作品,由十家院团共同委约、联合演出的《东方旭日》力求以新时代的音乐风貌,融合中国传统音乐表达,在全球音乐语境下展现中国文化的独特魅力与自信,深情讲述中华民族百年奋斗的心路历程,抒写壮阔山河与人民之美,用理想之光引领未来征途,激励人们赓续中华文明的壮丽篇章。

在中华民族传统气韵的深刻影响下,青年作曲家李博禅凭借深厚的音乐素养和对时代精神的敏锐捕捉,迅速成长为中国乐坛的中坚力量。他以乐为笔,抒写中华民族伟大复兴的时代画卷,展现出九零后作曲家勇担文化使命的艺术抱负与担当。其创作深植传统,手法灵活创新,以中华优秀传统音乐为根基,巧妙融合中西方音乐元素。无论是恢弘壮丽的《东方旭日》,还是9月2日在北京音乐厅上演的山西省交响乐团委约创作的大型交响套曲《九曲黄河诵》,亦或是8月10日在杭州上演的“爱的无言歌”作品音乐会,李博禅通过对中国民族乐器的巧妙运用,赋予作品丰富的情感表达,将民族精神与复兴梦想通过多元音乐语汇生动传递,既融入了当代年轻人的浪漫与温情,又展现出对中华历史文化的深刻理解与强烈的家国情怀。

一、主题意象的构建与交响语言的传达

《东方旭日》由《可爱的中国》《百年夙愿》《沧桑巨变》《大道如砥》《复兴之光》五个篇章构成。李博禅以中华民族百年奋斗的恢弘历史为主题,通过高度严谨的结构递进、精致的交响语汇,层次分明地铺陈音乐的主题意象。通过古琴、二胡、竹笛、唢呐四件民族乐器特有的音韵表达,精准构建出独具匠心的意象系统,赋予音乐深厚的思想内涵与情感张力。从温暖抒情的《可爱的中国》到充满历史厚重感的《沧桑巨变》,再到展望未来的《复兴之光》,各乐章不仅表达了对祖国的深情眷恋与复兴的坚定信念,还通过交响乐丰富的节奏、音色与和声,勾勒出一幅从百年奋斗历史到新时代伟大复兴的宏伟画卷,精妙传达出中华民族的不屈精神与文化传承。

《可爱的中国》汲取了方志敏同名散文的灵感,乐章不仅表达了仁人志士在山河破碎时的沉痛与悲怀,更饱含着对祖国深沉的眷恋与对未来盛世的期盼。开篇由铜管和打击乐的磅礴气势揭幕,铜管的雄壮声线犹如巍峨的高山,而大江奔腾的气势通过弦乐尽情铺展,构建出一幅壮美辽阔的山河图景。古琴悠远的弦音宛若从千年历史中徐徐流出,传递出中华文明深邃的音乐智慧,在与乐队广阔的音场交织中描绘出写意诗画般的无边光景。

《百年夙愿》则通过温暖、抒情的旋律,追溯几代中国人的初心与奋斗精神。乐段伊始,竖琴与长、短笛交织出梦幻的理想呼唤。二胡如歌的旋律在恬静的乐队背景中浮现,仿佛诉说着几代人接续奋斗的身影与不变的信念。乐章中,双簧管的主旋律独白与弦乐的清澈交织,柔美而纯粹,犹如春日大地破雪而出的萌芽,象征着百年来人们对美好未来的向往与追求。

《沧桑巨变》通过低音竹笛与曲笛的交替演绎,与乐团形成深沉的音色交融,勾勒出一幅民族觉醒与抗争的宏伟画卷。低音竹笛音色沉稳内敛,展现出深邃的力量感;曲笛则清越明亮,象征着人民对和平与自由的深切渴望。铜管的警觉号角如同历史长河中的呐喊,穿透黑暗与压迫,昭示着民族觉醒后的奋勇崛起。而在管钟与钟琴空灵的音色衬托下,艺术家们以深情低吟与朦胧的笛声交错呼应,增强了音乐叙事的厚重感。

《大道如砥》则采用高、中、低音三支唢呐的交替演绎,进一步拓展音乐的纵深感与跌宕起伏,彰显交响化语言中的对立与融合。低音唢呐厚重深邃,传递着历史的呼唤;中音唢呐温暖而深情,诉说着民族情感的细腻与坚定;高音唢呐则嘹亮激昂,如同呼唤时代的激情号角。乐章厚重的低音沉稳如山,诉说着历史的肃穆;高音则如烈焰般炽热,点燃对未来的无限希冀。

《复兴之光》的主题旋律流淌着理想之光的温暖,音乐情绪由凝重逐渐转向明朗。铿锵鼓点带动旋律,如船只破浪前行,象征时代的奋进与希望。音乐在磅礴的交响中不断升华,情感饱满而张力十足,在恢弘的音响中达到全曲高潮,传递出逐浪追梦的精神气魄与坚定信念奏响中华儿女迎接光辉未来的凯歌。

在整场音乐会中,景焕的指挥无疑是核心灵魂所在。她对音响结构的敏锐感知、情感的精细处理以及精准而极富热情的指挥语言,使得多支乐团在复杂的乐章中依然保持高度的层次感和内在的连贯性。乐团在她的引导下,音乐从低沉到高亢层层推进,情感起伏清晰、稳健。即便面对如此庞大的乐团编制,景焕依然能够在各声部之间保持微妙的平衡,指挥时而柔和抒情,时而果敢有力,使音色在交融中保持鲜明与独立,彰显出百人乐团的恢宏力度与厚重音响。

二、传统独鸣与现代交响的“中和之美”

《东方旭日》最为动人心弦之处,在于它巧妙呈现了中国传统乐器与西方交响乐团之间的文化对话。李博禅以细腻深邃的音乐语言构建出独具时代特质的中国声音,通过精准的音乐布局,将传统与现代、民族与世界的多元在音乐中和谐生发,在民族与交响的对话中追求自然的平衡,融合中国传统乐器的民族魅力与交响乐的叙事结构,构建“中和之美”的乐韵整体。四位独奏艺术家的演绎宛如星辰镶嵌在辽阔的夜空,在交响的浩瀚银河中彼此交融,形成了璀璨的音响世界。

黄梅的古琴演奏成为了整场音乐会的诗意中心。她的指尖轻抚琴弦,琴音仿佛来自遥远的古代山河,带着丝丝缕缕的清雅与幽远。古琴的纯净音色,交织在交响乐团的宽广音场中,时而如水般温柔,时而如山般稳固,琴声像是一条穿越历史的丝线,将千年传统音乐的灵魂与现代交响乐的宏大画卷紧密地缝合在一起,如山水画中浓淡相宜的笔触,体现着“天人合一”的和谐意境。

杨雪的二胡演奏似泣如诉,弓弦特有的哀婉与柔和,宛如一个时代的深情低语,与乐队中的弦乐形成了动人的对话。二胡的音线仿佛动情的讲述者,诉说着民族复兴的伟大历程,而乐队则像是强大的答语者,将这段历史抒写为宽厚的交响。在杨雪的手中,二胡柔情的音线成为连接传统与现代、情感与理智的桥梁,诉说着历史的沧桑与民族的坚韧。

竹笛的激越与唢呐的磅礴在袁非凡与张倩渊的演绎下,达到富有张力的平衡。袁非凡的竹笛音色沉稳而充满穿透力,大幅跳进的旋律,时而平静深邃,时而高扬激荡,线条般的倾诉中不时充盈着挣扎的气鸣音,仿佛在诉说心灵的激烈回响。张倩渊的唢呐音色高亢而不失缠绵,如同从远古传来的呼喊声,带着不可忽视的力量与深情撞击听者心头。二者的多重音色与小号交织相融,通过不同音域多层次的语汇对比,展现了对抗与和解、呼唤与回应的多重意象,唤起听众对中华民族不屈意志的深刻共鸣。

在独奏与交响乐团的交织之中,李博禅以一种开放而深刻的音乐语言,成功地传递了传统与现代、个体与整体的对话。黄梅的古琴如静谧的山,杨雪的二胡如潺潺的水,袁非凡的竹笛如连绵的风,张倩渊的唢呐如炽热的火。他们的演奏不仅仅是音符的传递,更是对中华民族百年历史与未来希望的深情刻画。

这种音乐中的文化对话,完美体现了中国传统哲学中的“大同之美”。每一种乐器都展现出自身的个性与美感,但它们在李博禅的音乐布局中,又共同构筑起一个宏大的整体之美,彼此之间的音色水乳交融,既独立又互补。在这个交响世界里,传统与现代、个性与共性、历史与未来在音乐的碰撞中形成了多层次的文化交流,而这种对话,又在每一位独奏演员的手中得以具象化,用最真挚的音乐语言讲述着中华民族的伟大复兴之路。结语

《东方旭日》犹如一座穿越时空的音乐桥梁,通过雄浑的旋律和深邃的情感,生动展现了中国文化自信的恒久力量。十个地区的交响乐团携手演绎跨越地域与文化的时代交响,不仅彰显了当代中国在文化与音乐领域的高度协同与自信,更诠释了中国多元文化和谐共生的深邃底蕴。这部作品不仅是对历史的深情回望,更是对未来的昂扬号召,它以厚重的旋律激荡人心,书写民族复兴的恢弘历程。交响乐中充满澎湃力量与深切希望的乐章不只属于当下,更将穿越时间的长河,激励世代中华儿女在复兴之路上勇往直前,迈向更加辉煌的未来。

作者:孙明钰(中国艺术研究院在读博士生、扬州大学音乐学院副教授)