内容提要:“音列——特定结构模式的音的横向集合体”是作曲家个性化音高组织的基础性材料之一,“音列思维”是指作曲家在创作中恪守特定结构音列的音高组织思维方法。沈葉的唢呐协奏曲《一枝花》、姚晨的管弦乐曲《造园》、张千一的交响套曲《我的祖国》第四乐章《春到边寨》、秦文琛为管弦乐队而作的舞蹈组曲《伶伦作乐图》、郭文景的六重奏《寒山》,上述作品虽然在创作观念、精神内涵、表现内容、写作技法等方面各具特色,但在音高组织思维,即结构的深层次方面,表现出可供探讨的共性问题——音列思维。

关键词:音列;音列思维;传统音乐元素

作者简介:刘康华(1949年生),男,中央音乐学院教授、博士研究生导师

刊载于《音乐艺术》2024年第3期,第4-26页。

前言

2023年8月,笔者有幸应邀参加由《音乐研究》、上海音乐学院学报《音乐艺术》、《人民音乐》《音乐创作》4个期刊编辑部,以及东北师大音乐学院联合举办的“第二届中国当代音乐创作研讨会”。会议以6位作曲家的7部作品(包括总谱与音响)作为研讨对象,旨在探索中国当代音乐创作的成功经验与文化内涵。研习中,笔者深感其中5部作品虽然在创作观念、精神内涵、表现内容、写作技法等方面各具特色,但在音高组织思维方面,即音高结构的深层次方面,表现出某种可供探讨的共性问题——音列思维。反观其形成过程,可更为深入地了解作曲家的创作构思、技法特征与文化内涵。本文形成于此次会议发言稿,敬请音乐界同行不吝指教。

一、作为和声基本结构成分的音列及音列思维

“基本结构成分”是为解读古典调性之后的多元化和个性化新音高关系体系而提出的概念。在各种新音高关系体系中,由于“材料是第一性的,基础性的材料会产生特定的结构意义,通过它可衍生出其他的结构成分直至整个音高关系体系”,所以“我们可把音高关系体系中具有结构意义的基础性音高材料称为‘基本结构成分’”[1]。该观点由笔者发表于2005年中央音乐学院召开的“第三届全国和声理论与教学研讨会”,20世纪和声的音高材料虽然是无限的、完全个性化的,但仍可将其归纳为几种基本的类型:和音、音组、音列和音响[2]。

“音列——特定结构模式的音的横向集合体”,其中,“特定结构模式”是指作曲家在创作中对音高关系基础性材料的个性化设计,其原始形态表现为“横向集合体”。本文所提的“音列思维”,即指作曲家在创作中恪守所设定的特定结构音列的音高组织思维方法。该方法看似有“约束”,实质是作曲家可在“自我约束”中充分发挥个性创造力。

人类创造音乐源于其生产与生活劳动。从探求音律、在自声音中甄别乐音,到采用若干经筛选的乐音作为音乐的基本材料,这些基本材料最初只是存在音高差异,而无“主次”之分和“级差”之别,将其按音高关系排列便形成音列。在长期的生产与生活劳动中,人们逐渐意识到主要音与稳定音的作用和意义,进而创立了有主音的音高模式,如主要存在于西方音乐中的七声自然音调式、主要存在于东方音乐中的五声调式等。自9世纪起,七声自然音调式在人类的音乐实践中逐渐从单声部音乐走向多声部音乐,自17世纪起,从复调音乐走向主调音乐,尤其通过强化导音对主音的半音倾向,突出主音的中心地位及其在自然音范围内对其他主音的排他性,进而促使自然音调式逐一解体,归并于大小调体系调式——自然大调与和声小调(成熟于18世纪,发展于19世纪)。最终在调性依然生存的前提下,作曲家冲破其羁绊,构建后调性的多元化音高关系体系(20世纪及其后)。

突破大小调体系后,人们的创作思维重新回归无“主次”之分与“级差”之别的音列,探索更高层次的音高关系便显得水到渠成、顺理成章了。历经调式—调性磨砺的作曲家,从个性化的音列起步,自主掌控所设定的音高关系,游走于音列、调式、音阶之间,使其创作音乐的调性状态游弋于调性、泛调性,甚至是无调性之间,进而充分发挥并展现自身的创作智慧、技能与个性,使作品符合其创作观念、理念与表现的需要。因此,音列成为作曲家个性化音高关系的基础性材料之一。

“以音列为基本结构成分而衍生的音高关系体系,意味着其组织音高的思维主要在于通过发展特定结构的音列来发展乐思,而不管音高材料是垂直形态、水平形态还是斜向混合形态,它们都受特定结构音列的控制,这种控制既可以是有序化的——十二音序列或非十二音序列,亦可是无序化的——各类特种调式或音列模式。”[3]从作曲家的创作实践来看,音列思维通常是作曲家将有意识地创作(预设)特定结构的“音列”作为其写作前提;但也可能是作曲家基于自身的音乐素养和内心的艺术准绳,下意识地将某种音高材料控制在特定的音列之中。最常见的音列创作方式是由作曲家独立构思、精心设计;另外,可将传统调式的音高视作音列来运用;还可借鉴前辈,利用十二平均律等分音程,创立结构循环模式,如梅西安的有限移位调式等。

梅西安曾这样解读自己的音高组织思维与技术:“‘有限移位调式’没有主音,没有属音,没有起始音,也没有终止音。特别是在和声性的运用中(不超出被选择调式音的范围),这些调式尽管不像‘不可逆行的节奏’那样受到时间框架的限制,却被禁锢在某种色彩领地中。正是这个色彩领地的颜色,使我们能够立即辨别出在这里运动着的和弦的所属调式。”[4]可见,梅西安的“有限移位调式”就是特定结构模式的音列,其制约着作品音高的横向与纵向关系,表现出某种特定的音乐色彩。

诚然,音列作为抽象的音高模式,只有在人的创作活动中,才能激发其艺术生命,展现其艺术价值。同一音列在不同文化背景的作曲家的运用中,会产生风格迥异的创作结果;作曲家采用自行设计的个性化音列时,所创作作品的音乐风格更具有无限的表现力。

中国作曲家设计的音列,以及对音列的使用体现出本土化特征,即在设计中融入传统音乐或五声调式的特性音程,而不考虑音列本身是更偏向于“自然音性”还是“半音性”,作曲家在运用中提取这些素材,反映出作品的“中国性”。多样化的音列设计从多个方面彰显了作曲家的创作个性。笔者将逐一分析五部作品中有关音列思维的个性化应用与技术处理。

二、融汇新音列与民间素材的成功范例——沈葉的《一枝花》

唢呐协奏曲《一枝花》是近年来民族器乐协奏曲中的优秀作品。作曲家“有感于《一枝花》中流传久远的精神……人的幽默和笑声,成为他的灵感”,而赋予其“新的灵魂和呼吸”[5]。该作品引起人们强烈的情感共鸣,不仅得益于演奏家的精湛演绎及其文化内涵,更重要的在于作曲家对音列思维的独到运用。

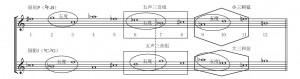

(一)民间音调于既有新音列中

如把十二平均律作三等分(每等分为4个半音),再按一定的半音数作等分内填充,可获得1个以大三度为结构循环单位的新音列(与传统调式音列相比较而言)。填充的半音数可以是1个半音+3个半音的“1.3”六声音列,也可以是1个半音+1个半音+2个半音的“1.1.2”九声音列,其通常也被称为增调式、人工调式或有限移位调式,六声音阶、九声音阶或人工音阶等等(见谱例1)。

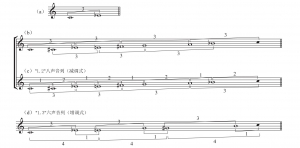

谱例1 十二平均律三等分、1.3六声音列、1.1.2九声音列

在以大三度为结构循环单位的两种音列中,由于“1.1.2”九声音列(等同于梅西安有限移位调式中的第三类调式)有较为宽泛的音高范围和较为丰富的音程内涵,因此,较之“1.3”六声音列具有更大的创作与表现幅度,是较为常用的新音列之一。在唢呐协奏曲《一枝花》的3个乐章中,均可发现这类音列走句。

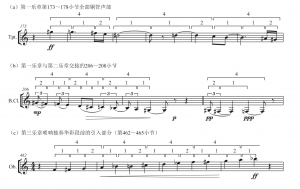

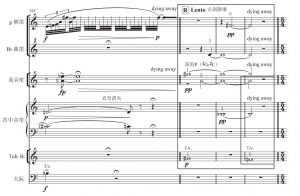

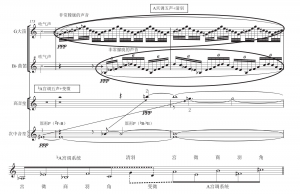

谱例2a是第一乐章的高潮部分,为突出该部分的强烈情感,全部铜管乐器吹奏同一个九声音列的下行模式(共37小节,谱例2a仅摘取其中的6个小节),直至下一个段落。谱例2b是处于第一乐章与第二乐章的过渡部位,即是第二乐章的引子,第二乐章的结尾也以该音列的下行模式缓缓结束,这种头尾夹置形式突显出九声音列的基础地位。谱例2c是第三乐章最终引向唢呐炫技华彩段落的音列推进段,为最终结束全曲奠定基础。由此可见,作曲家运用九声音列并非偶然,该音列在重要结构部位多次出现,更显示出其在音高关系中的基础性意义。

谱例2

然而,在作曲家的创作中,颇具半音特征的九声音列更多地呈现出另外一番“风味”,有民间五声音调的狂野高歌与委婉低吟,也有糅合半音音调的情感宣泄与喃喃细语;历史沧桑、社会百态,写人写情,不拘一格,这些都源自作曲家对半音化音列的个性化运用。作品并未直接采用原唢呐曲《一枝花》的音乐素材,而是引用民间音乐最核心的四度音程及其衍生音组,并巧妙地将其融入既有音列之中。谱例3的♯F“2.1.1”九声音列揭示了音列与多个五声音组的包容关系。

谱例3 ♯F“2.1.1”九声音列

由谱例3可知,在♯F“2.1.1”九声音列中,可以融入3个宫调系统的五声四音组:A宫调系统的“A宫—♯C角—E徵—♯F羽”、♭B宫调系统的“♭B宫—C商—D角—F徵”、C宫调系统的“C宫—D商—E角—A羽”。其具有如下的特点。

(1)三个宫调系统均有“宫—角”大三度音程,表明宫调系统是完整的。

(2)三个宫调系统虽各自缺少一个音级(或商或徵或羽),但穷尽了含“宫—角”四音组的全部可能,再加上调高不同,形成相互间的变化与对比。

(3)由于大三度是九声音列的结构循环单位,因此,上述3个宫调系统的五声四音组仅作大三度移位,均可获得一个新音高上相同的宫调音级。另外由于大三度移位可进行两次,因此,可形成3种宫调音级、9个宫调系统。

此外,九声音列本身可以有4个音高位置,音列内除了包容多种五声音组,还有大量体现其自身特色的半音化结构,这些均为作曲家提供了广阔的创作空间与充分展示其才华的可能。

(二)音列控制旋律音高的处理技巧

虽然音列制约着旋律的音高选择,但作曲家利用音列内丰富的音组与音程,创作出性格鲜明的主题,及其延展、变化、变形、派生对比等多种形态,以适应不同内容、情绪及音乐结构的需要,展现了精湛的旋律处理技巧。

谱例4中,第1~6小节是引子,也是全曲主题与核心音调的最初陈述。在乐队和声节奏型的背景中,由单簧管缓缓奏出(谱例中♭B单簧管的实际音高比记谱低一个大二度,如开始的四个音为“♯C−♯F−E−A”等,数字表示该音在♯F“2.1.1”九声音列中的序号)。从开始“♯C−♯F”的上四度跳进,到向上小三度模进的“E−A”,恰好是该九声音列中的第一个五声四音组——A宫调系统的“♯C角−♯F羽−E徵−A宫”,为♯F羽调式(第一个方框)奠定了主题的核心动机。然后,该动机作上大三度移位至♯C宫调系统(第二个方框),保持原宫调音级,但变换了两个四度音程的先后顺序“♯G−♯C−♯E(F)−♯A(♭B)”。接着,利用该动机的后两个音为“桥”衔接上九声音列的第二个五声四音组——♭B宫调系统的“F徵−♭B宫−C商−D角”(与第二个方框交叉的第三个方框),完成引子主题。从整体上看,引子主题5个小节共10个音,囊括♯F“2.1.1”九声音列的全部音级,以及1个重复音“♯C”,音高极简,材料集中,节奏多变,性格鲜明,同时又具有主音流动的泛调性色彩。

谱例4 沈葉《一枝花》第一乐章第1~22小节

虽然引子中已完整出现了九声音列的全部音级,但其内含的第三个五声四音组——C宫调系统的“C宫−D商−E角−A羽”却藏而未露,可能是作曲家有意为之。当引子之后第7小节的唢呐在高音区首次进入时,该五声四音组的A羽调式主题(第7~10小节的第四个方框)出现。

唢呐主题在鲜明动机呈示后,其延展呈迂回下行趋势,旋法大多结合九声音列中的半音化音组(第10~18小节),其后,再次以五声四音组的上行动机(第18~20小节方框),引向音列第二音高位置的主题第二个大乐句(第21小节起的方框所示)。分析实例可知,自音列中提取的各种五声音组通常被用作鲜明的主题动机,音列中其余的半音化音组通常被用作主题的延展,以表现各种情感的变化与发挥唢呐特有的演奏技巧。另外,为增强音乐表现力与适应唢呐演奏技巧的发挥,作曲家在不破坏音列基本结构的基础上,于次要的节拍部位融进音列外的半音甚至微分音(圆形所示)。综上所述,在特定结构音列的音高范围内,作曲家充分发挥其想象力与创造力,使主题及其发展具有较强的艺术表现力。

(三)在恪守音列中发挥和声的色彩与结构作用

特定结构的音列不仅制约着横向的旋律线条,也制约着纵向的和声关系。作曲家在恪守音列的前提下,开发与利用音列,使和声发挥出具有音列特色的音响色彩与相应的结构作用。该作品主题风格鲜明,基本调性清晰,泛调性变化丰富,在音列的多声部写作中,结合调性思维来处理和声,是符合作品整体风格与结构特征的。所以,将音列思维与调性思维相结合,是这部作品成功的一个重要标志。

分析谱例4的旋律可知,唢呐独奏的基本调性“A”与乐队协奏的基本调性“♯F”在九声音列范围内既对比又统一,在独奏与协奏的“竞争”关系中协同发展,对和声处理产生重大影响。谱例5的和声也表示出同样的关系。其前6小节乐队和声的调性明确简洁,弦乐组及竖琴的和声节奏音型由“♯F−♯C”纯五度构成,既表明了乐队的基本调性,也在持续的和声中使泛调性的单簧管主题色彩更为鲜明。第7~10小节唢呐以a羽调式的主题音调进入,同时第一小提琴以持续的“C−D”双音作和声填充,再加入第11~12小节内声部“♯G−F”的支持,因此a小调主和弦是明确的(谱例5中椭圆形圈出的部分)。然而此时下层依然延续着“♯F−♯C”纯五度,可见两个调性“开门见山”地并存于乐曲开始处。第9~10小节伴随着唢呐高音A,以及内声部第二小提琴♭B音的出现,双三音♯F主和弦的呈现表明在乐曲开始时的双调性中,♯F调性依然占据优势(长方形框入的部分)。

谱例5沈葉《一枝花》第一乐章第1~12小节

谱例6是作品最终结束的9个小节,仅摘取了铜管组与弦乐组部分。该部分由音列全部音构成的和声终止式,具有如下几个特点。

谱例6 沈葉《一枝花》第三乐章第538~546小节

(1)和弦构成:作曲家运用全部音级作和声终止式时,对各个音采取适当排列方式,实现和弦特定的调性意义。如第540~541小节和弦各音的排列是:“♯C−F(♯E)−♭B−D−♯G”,这是♯F小调降七音的属九和弦,如对照谱例3九声音列中的音级顺序号,即是第6、9、4、7、2五个音。除去第1音♯F作为乐队主要调性标志外,作曲家将其余的第3、5、8序号音“A−C−E”作为唢呐主要调性叠置于织体上层,继续保持双调性状态。

(2)和声进行:作曲家在挖掘音列内含的五声音组及其衍生的调性关系中,通过相应的低音设计及其和弦关系,实现对调性与和声的个性化布局。从第539小节至乐曲的结尾,作曲家将最后终止式的低音处理为:♯F↘♯C↘A。前两个低音及其上方的和弦明确无误地指向♯f小调主和弦,但实际却被A纯五度和弦所替代,这恰是主奏乐器唢呐的基本调性。

(3)整个终止式再现了乐曲开始的双调性关系,从开始乐队♯F调性占优势,经过矛盾、冲突和发展,最终以唢呐基本调性A占主导,对全曲的整体和声结构起到概括与统一的作用。

三、传统音列在新调性观念中的崭新形态——姚晨的《造园》

《造园》源自作曲家对中国文化的心灵感知:“园林作为中国文人的精神家园,体现着中国人面对世间百态的一贯心性。所谓造园,就是寻觅我们的归家之路,通往我们精神家园的路径。”[6]在该理念的启发下,作曲家运用大量声部线条的交织与纵合化的和弦形成一种动势,以表达人类师法自然的造势与寻觅归家之途的向往。这种声部线条及其纵合化就是一种综合了主调—复调、以音列为基本结构成分的音高思维方式与组织技术。

为表达人与大自然的相互关系,作曲家并未自行设计个性化的音列,而是采用由五度相生链相邻七个音所形成的各类自然音调式音列及其相互混合的某些特殊形式,来构建丰富多彩的声部线条,营造出精细乃至宏大的音响。不同的音列产生出异样的和声色彩,即使在同一音列中由于强调不同的音而使其具有相对稳定的意义,也能产生出不同的色彩变化;再结合其他音乐要素,尤其是管弦乐队的丰富音色与配器手段,则更加强了和声的表现意义与结构作用。

(一)“C”音的“家园”象征及其派生的以“C”音为不变因素的不同音列

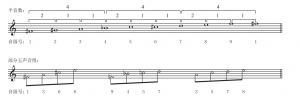

作品中所运用的全部音列包含十二平均律的所有音律。从记谱来看,绝大多数音律有本位、升号或降号的变化,唯有C音自始至终均保持不变。可见,作曲家是有意识地将C音作为“家园”的象征,使其在不断变化的造园中成为精神家园的目标与归属。将作品中的主要音列以C音作为起始音进行排列,C音未必是主音,因为音列中,任何一个音均可成为相对于其他音的稳定音。

谱例7就是作品中运用到的、以C音不变为前提的主要音列。左边音列结构与将C音作为主音的自然音调式相一致,因而采用该调式名称但仍称其为音列。右边音列是左边音列的混合模式(包括与自然大调音列的混合),其名称源自所混合音列的特征音程,如C弗里几亚-利底亚-旋律大调音列,即以C音为起始音,包括小二度(弗里几亚特征音程)、增四度(利底亚特征音程)、大三度、小六度与小七度(旋律大调特征音程)所构成的音列。以上音列在作品中并非具有同等作用,有些是作品中某个部分的基本音列,有些是呈现基本音列的色彩对比与过渡效果,有些则被局部采用以将作品推向高潮。

谱例7 姚晨《造园》中运用的以C音不变为前提的音列

(二)音列横向关系中主音游移的泛调性色彩

虽然作曲家在乐曲的不同结构部位采用了不同的音列,且织体中的所有声部均恪守该音列的音高范围,但是各个声部自身流动所趋向的相对稳定音完全是自由的,可以有统一的主音,也可以有各自的主音。这些音列均因自身独特的旋法、时值长度、在句子结构中的位置等因素,在作品中显得相对稳定,形成织体内主音的流动与游移。这种流动的主音就是在音列中易形成泛调性的主要原因。

谱例8(仅木管部分)摘自乐曲的第二部分,是音乐在“涌动”中逐渐发展的阶段,音高关系进入C弗里几亚音列。此时由于弦乐器在低音区反复强调F音,使其具有稳定音之感,进而使音乐展现出F自然小调的色彩。然而,处于织体上层的木管乐器各自“吟唱”相对独立的旋律,此起彼伏,相互呼应。各声部的音调、旋法和落音各异,显示出在同音列条件下,不同调式主音的变化与对比,泛调性效果“显而易听”。

谱例8 姚晨《造园》第61~68小节

(三)音列和弦化的构成特点与结构意义

在以三和弦为中心的传统调性中,虽然和弦可以被分解、音型化等,但是声部横向线条仍受和弦结构与声部进行规律的制约。在以音列为基本结构成分的新调性(包括泛调性)中,和弦受音列制约,是音列和弦化的一种表现形式,因此和弦结构会反映出音列的某些特征音级,而并不拘泥于三度结构,如谱例9所示。谱例9摘自乐曲开始的第1~14小节,在“唤醒的”术语提示下,音乐围绕D音,以短小的动机缓缓展开。第1~8小节是第一个乐句,音高关系在C多利亚音列范围内。由于D音相对稳定,这段音乐具有D弗里几亚调式色彩,且前8小节的和声背景为“D−A−♭E−C”。其中,“♭E”音正是D弗里几亚调式的特征音级——主音上的小二度,在和弦中附加上“♭E”音,恰好反映出调式音列的结构特征。因此,该音乐片段的和声背景实际是“音列和弦化”了。从第9小节起是第二个乐句,作曲家将原音列中的A音改为♭A,但仍保持了D音在旋法中的相对稳定性,由此产生了音乐色彩的改变——D洛克利亚调式色彩。与此同时,和声背景也相应“音列和弦化”,变为“D−F−♭A−C−♭E”(见谱例9自第10小节起)。

谱例9 姚晨《造园》第1~14小节

谱例10所摘片段是作品结尾的第203~209小节,音乐在最后的高潮中以强有力的终止式结束全曲。由谱例10可知,第203~208小节,在织体低声部持续强调属音,其中包括1小节的分解音型,直至第209小节解决到特强力度的主音。在类似古典调性终止式的表象下,此处实际未有传统的和弦与和弦关系,而是一个典型的音列与调性相结合的终止式,此时音列已变为C弗里几亚-利底亚-旋律大调音列,C为主音,以示抵达“精神家园”。谱例10中钢片琴与电颤音琴(第203~207小节椭圆形圈出的部分)所奏的乐句及音阶走句“C−♭D−E−♯F−G−♭A−♭B−C”已清晰地表明了该音列的特定结构,第207小节全体弦乐组与铜管组所奏的几组三连音只是恪守音列的分解音型。第203~206小节弦乐组的和弦是属音与音列的部分音符。对于最终的属—主结构,其属音上的小三度与减五度,主音上的大三和弦附加增四度、小七度与小二度,是该音列最具特性的音级。音列控制和声的纵横关系,在此一展无余。

谱例10 姚晨《造园》第203~209小节

四、民间歌舞与音列交织的交响音画——张千一的《春到边寨》

《春到边寨》是大型交响套曲《我的祖国》的第四乐章,通过作曲家生动的笔触,描绘出西南边寨的民间盛会,展现了新时代中华民族的精神风貌。其成功之处在于:首先,三部性结构的头尾部分为快速热烈的苗族舞曲,中间部分是慢速豪迈的佤族舞曲,与两端形成强烈的对比。头尾部分有大量的半音甚至十二音音响,但听觉上完全不同于西方现代音乐中的半音与十二音音效,这得益于其有一个音程极简、节奏多变、性格鲜明的苗族民间舞主题。其次,作曲家综合运用多种创作手法,如对主题的各种模仿对位、声部的疏密变化、音区的高低设计、配器的色彩对比等。再者,其音高组织思维产生了令人满意的音响效果,这即是本文要重点探讨的内容。

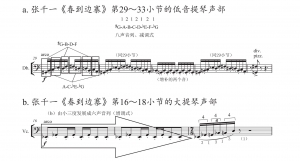

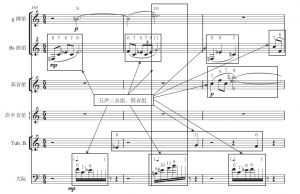

(一)苗族舞曲的核心音程——小三度及其发展中的音列思维

谱例11是乐曲呈示部与再现部唯一的主题——苗族舞曲(其中♭E调高音单簧管的实际音高比记谱高一个小三度,为“G−♭B”)。由于该主题仅由单一的小三度音程在不断变化的节奏中形成,因此作曲家在运用与发展该主题时,无论在织体的横向还是纵向,都有意识或下意识地在音高关系上安排以小三度为结构循环单位的音列。具体来讲,如将两个没有重复音的小三度横向上交叉结合延伸或纵向上交叉叠置,连续若干次就会形成结构循环的八声音列;如未完成八度循环,则会产生具有八声音列特征的子集合。换言之,两个减七和弦无论是横向上还是纵向上交叉结合,即形成八声音列,因为减七和弦是由小三度(见谱例12a)循环的四个音构成的(见谱例12b与12c)。另外,运用小三度的发展还可演变出以大三度为结构循环单位的六声音列。将两个没有重复音的小三度一个叠置于另一个之上,连续延伸即可构成结构循环的六声音列(见谱例12d)。当然,该作品是以小三度为结构循环单位的八声音列为主导,六声音列仅作为局部的对比因素。

谱例11 张千一《春到边寨》第1~4小节

谱例12 八声音列、六声音列

谱例13a表现出如何通过小三度的交叉结合延伸,形成八声音列:♯G−B、A−C、B−D、C−♭E、D-F、♯D−♯F,在作曲家的创作中,音列并未刻板地依次而出,而是将前述的六个小三度调整为1−4−5−6−3−2的顺序。谱例13b则明显地表现出如何从不断重复的小三度(♭E−♭G)主题,最终通过一个叠置于另一个之上,发展成以大三度为结构循环单位的六声音列。

谱例13

(二)从音列子集合、全音列集合到十二音音响

分析作品的音高结构时发现,当主题先后在不同声部中出现(两声部),或者连续不断、此起彼伏(较多声部)地显现时,其纵向关系仍受控于八声音列,即反映出八声音列的结构特点。但一旦有更多的主题声部参与,就有可能形成新音高位置的八声音列(八声音列只有三个音高位置),音列之间互补形成十二音音响。与此同时,在其他声部出现的点缀式、装饰性的简短动机均处于该音高关系之中。

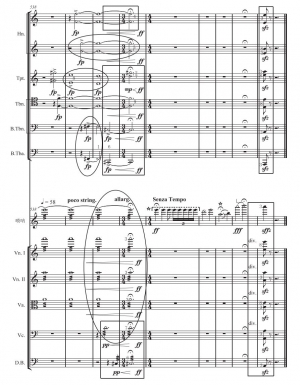

谱例14a是乐曲开始的11个小节,第1~4小节是苗族舞主题“G−♭B”的首次呈示,由♭E单簧管独奏,其充满活力的主题令人印象深刻。第5~9小节,由♭B低音单簧管吹奏“♯F−A”,在低三个八度的下小二度上叠入,与开始的“G−♭B”纵向结合为八声音列的四音子集合“♯F−G−A−♭B”。从第10小节起,苗族舞主题于高音区在短笛、长笛Ⅰ、长笛Ⅱ上相继进入,加上巴松的音程填补,在纵向上形成完整的八声音列音响。如加上低音单簧管主题在低音区的延续,实际已形成局部的十二音互补。谱例14b是对谱例14a的音响补充,其第6~7小节马林巴以分解音型出现的六音子集合、第7~8小节第一小提琴拨奏的四音子集合、第10小节大提琴与低音提琴相距小二度叠置的两个小三度四音子集合、第11小节低音提琴以分解音型出现的多音子集合,均以点描或补充装饰的形态,丰富了苗族舞曲的整体音响色彩。

谱例14

谱例15是谱例14的接续。第15小节双簧管主题在高音区加入,中提琴、大提琴主题在低音区加入,这样既加强了原高音区主题的八声音列音响,又形成低音区新的四音子集合♯F−A−C−♭E,由此形成十二音互补,将呈示部分推向第一阶段的高潮(其他辅助的声部从略)。

谱例15 张千一《春到边寨》第12~18小节

(三)音列思维中的调性陈述方式

《春到边寨》的呈示部与再现部具有非传统调性的调性安排,其音高组织突破了传统模式,体现出新的调性状态与样式。“非传统意义”是指作品中调式、音阶、三和弦与终止式,其音高组织源自民间歌舞的核心音程——小三度;小三度不仅衍生了音乐主题,也衍生了纵横交织的音高关系体系。以小三度为结构循环单位的八声音列,为音高关系的形成提供思维基础,因此,其调性通过小三度的循环框架“E−G−♭B−♭D”来体现,具体表现如下。

(1)小三度循环框架“E−G−♭B−♭D”中的4个小三度“E−G”“G−♭B”“♭B−♭D”“♯C−E”均属基本调性范围。虽然十二平均律共有12个不同的小三度,可构成12个音高位置的苗族舞主题,但只有前面提到的4个小三度才属于基本调性范围,其常在较重要的结构部位或较显著的声部位置出现。

(2)“E−G”“G−♭B”是基本调性范围的核心。这两个小三度出现于最重要的结构部位——开头与结尾,也常出现于其他较重要的结构位置。

(3)“E”是准主音。是全曲最后的结束音,也是全乐队八度齐奏的最强音,并在开头“G−♭♭B”与结尾“G−E”的旋法中处于对称平衡中较低的一端,因此可将其看作基本调性中的准主音(见谱例16)。

谱例16 张千一《春到边寨》第167~171小节的弦乐组声部

五、音列思维与远古传说的精巧合一——秦文琛的《伶伦作乐图》

据《吕氏春秋・古乐》记载:“昔黄帝令伶伦作为律……听凤凰之鸣,以别十二律。其雄鸣为六,雌鸣亦六,以比黄钟之宫适合。黄钟之宫,皆可以生之,故曰:‘黄钟之宫,律吕之本。’黄帝又令伶伦与荣将铸十二钟,以和五音。”[7]秦文琛受此启发,创作了《伶伦作乐图》。

为了描绘伶伦在大自然中倾听鸟的鸣叫、风声、水声等天地万籁,以及凤凰同百鸟之和鸣的场景,展现伶伦作律的艰辛,作曲家运用了交响乐队的一切表现手段。乐器方面,有常规乐器、各类特色打击乐器,以及专门模拟鸟鸣的“泰国鸟笛”等;在乐器演奏法方面,既有常规演奏法,也有各类非常规、特殊的演奏法;在音律方面,涵盖了平均律、微分音,以及自由律等;在音高组织方面,涉及音组、音响、音列思维等。在全曲的最后乐章——第五乐章的末尾,作曲家通过音乐隐喻,呈现出这样的意境:伶伦锲而不舍,受自然万物启发,终大功告成,十二律精准可辨,作为基础的五声宫调系统和谐鸣响,实现了黄帝的“铸十二钟,以和五音”。

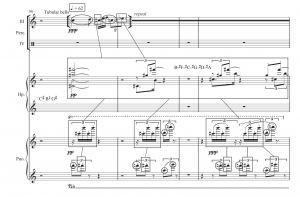

(一)将十二律分为两组六音列以对应“雄鸣为六,雌鸣亦六”

作曲家将十二律分为两组,各为六律,以对应“雄鸣为六,雌鸣亦六”。一组音列是以F为起始音的五度音列前6个音:F−C−G−D−A−E(见谱例17),具体将其处理为两套宫调系统:C宫调系统的a羽调式(a−c−d−e−g)与F宫调系统的d羽调式(d−f−g−a−c)。吟诵式的慢板主题在两个宫调系统内,以平行五度的关系同时陈述,音响纯净和谐(见谱例18)。

谱例17 以F为起始音的五度音列

谱例18 秦文琛《伶伦作乐图》第79~84小节

与第三乐章中同一主题对比,其效果呈现出显著差异。该乐章中慢板主题的每个音在纵向上均是五声音簇,但其中附加了半音甚至微分音,使得其音响显得较为“粗糙”。显然,作曲家对同一主题的和声处理存在差异,反映出伶伦从探索、甄别乐律,到制律成功的不同阶段与结果(见谱例19)。

谱例19 秦文琛《伶伦作乐图》第三乐章第1~6小节

五度音列的后6个音:B−♯F−♯C−♯G−♯D−♯A为第二组,在竖琴、钢琴及打击乐中保持着“鸟鸣”的音型,以彰显前面各乐章的天地万籁之声。两组六音列对应了伶伦作乐中最终成就于凤凰之鸣的“雄鸣为六,雌鸣亦六”(见谱例20)。

谱例20 秦文琛《伶伦作乐图》第五乐章第86~89小节

(二)两组六音列的结合以对应“铸十二钟,以和五音”

对比五度音列前6个音构成的吟诵主题与后6个音构成的鸟鸣主题,两者通过对位的方式实现结合。同时,持续的长音和音型的装饰音,以前6个音进行增补,最终实现与神话传说中的“铸十二钟,以和五音”的呼应(见谱例21)。

谱例21 秦文琛《伶伦作乐图》第五乐章第85~90小节

六、他石攻玉、巧夺天工的创新之作——郭文景的《寒山》

《寒山》是为梆笛、曲笛、高音笙、次中音笙、大阮和管钟而作的民乐六重奏。令人颇感意外的是,该作品的全部音高均出自勋伯格《一个华沙幸存者》的音列——十二音序列。作曲家在乐曲简介中明确指出,该作品一方面是“以此纪念勋伯格(1874—1951)逝世70周年”,另一方面是“力图用勋伯格的音列写出东方的禅意,以证明一个十二音音列的无穷可能性”[8]。由此可见,尽管作曲家借用了无调性的十二音序列,但其别具匠心,创造性地呈现出东方意蕴,进而打造出一种全新的音乐表现形式。这正是运用音列思维的一个独特案例。

禅意作为中国佛教修炼的一种心境或境界,难以用文字语言加以描述,但作曲家却可以运用音乐语言来表达自己对禅意的内心体悟。这种语言要素包括音高、音色、发声法、时值、节奏、力度、音区、密度、排列法等。作曲家充分运用上述要素的表现力,但鉴于作品应用勋伯格十二音音列,更倾向于讨论音高运用方面的问题。尽管音高与上述要素紧密相连,但本文仍需单独探讨作品的音高。

如何利用一条并非由作曲家预设且无调性的序列,以满足作曲家预期的风格要求,这是一个重大的创作课题。十二音序列更多地表现为音程的有序化,而非音高的有序化。特定的音程或音程连续无疑对作品的基本风格具有深远影响。在已有序列中发掘与中国音乐母语相关的音程及音程连续,是实现预期风格的有效路径之一。中国音乐母语的调式基础源自五度相生法最初的几个五度相生环(如:C−G−D−A−E),这是华夏民族音乐语言形成的深层音高基础。这一基础包含从开始的纯五度二音组、双五度的三音组,到3个五度的三音组或四音组,直至4个五度的完整宫调系统,其音程均无小二度、大七度和增四减五度的纯五声音程。如赋予音程特定的节奏和时值,形成旋法,其风格特点是显而易见的。在发掘音程时,可遵循原序列的顺序音(这是有限的);更可运用序列的各种技巧,如斜向混合陈述形式、分组分层结合、序列变形的互补关系(结缘性)等,使原序列非顺序的音产生结合关系,进而形成作曲家所期望的音程组合,甚至重构序列(这些是无限的)。

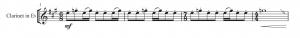

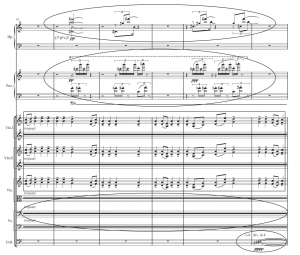

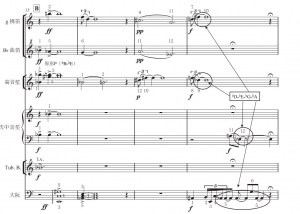

(一)发掘原序列顺序音及非顺序音中的纯五度音程

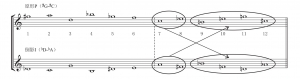

观察《一个华沙幸存者》序列的原始音程顺序,从序列的顺序音分析,如要提取五度相生最初的几种音程及组合关系,可有3个纯四五度的双音组合:第2−3音、第6−7音和第9−10音;1个五声三音组的3音组合:第6−7−8音;以及1个小三和弦和倒影的大三和弦,第9−10−11音,如谱例22中圆形、方形、菱形所示。

谱例22 《一个华沙幸存者》序列原始音程组合

勋伯格在创作《一个华沙幸存者》时,自然不会独立运用或刻意强调这些音程及组合关系。然而在《寒山》中,作曲家基于风格考量,有意识地强调这些音程及组合关系,不仅从序列的顺序音中寻求,更是通过各种对序列的处理技巧去发掘与合理组织音程及组合关系。

谱例23为全曲的开始部分,其中管钟琴的奏响犹如古刹钟声,营造出一种独特的寒山意境。原序列顺序的第2−3音“♭B−F”保持着纯五度关系,第4音叠入后逐渐消失,而第2−3音的纯五度却继续延长。同样的处理出现在第4小节,序列顺序的第9−10音“♭A−♭E”由管钟琴再次击响,第8号音同时叠入后逐渐消失,而纯五度音响依然在延长。再加上第3小节高声部第6−7音“G−D”的纯五度,作曲家巧妙地运用了序列顺序中的3个纯五度营造意境。

谱例23 郭文景《寒山》第1~4小节

谱例24是全曲在多层次发展后具有再现意义的段落。在该部分,序列原形第1−6音按顺序依次出现。由于作曲家采用了斜向混合陈述方式,以不同时值延长的各个音在纵向上产生非顺序音结合的纯五度,如第168小节次中音笙的♭B音(第4号音)奏出后延续到下一小节,与管钟琴的F音(第6号音)相叠合,产生非顺序音结合的纯五度音响。同时,第2−3号顺序音在高音笙与曲笛结合,一定程度上以新的织体形态再现了开始部分的“古刹静谧”意境。值得注意的是,此处的再现意义不仅体现在纯五度音程的运用上,在具体音高方面也有所体现。非顺序音叠合的纯五度♭B−F加上高音笙的A音,恰好是乐曲开始部分的第一个以纯五度为基础的和音(见谱例24的第2小节)。

谱例24 郭文景《寒山》第161~164小节

(二)发掘原序列顺序音及非顺序音中的五声三音组、四音组

原顺序音中仅有1个五声三音组——第6、7、8号音,作曲家在乐曲结束段落中将其发挥到极致,即将其处理为一个多次出现的、时值节奏多变的特性动机,与其他序列音作对位。在第165小节,当第11号顺序音G出现时,其与6−7−8号音的五声三音组相结合,产生了由非顺序音结合而形成的五声四音组C−♭E−F−G。在同一小节中,由于9、10、11音的出现,产生了可包容于纯五声素材的小三和弦及其分解音型,与其他五声音组形成对比(见谱例25)。

谱例25 郭文景《寒山》第165~167小节

谱例26是乐曲开始5个小节后标题为“冰封群山”的第二个段落。第15小节由序列顺序的第1−5号音构成强烈不协和和弦之后,紧张度逐渐递减,至第17小节,进入音响较为柔和的减小七和弦。作为紧张度减弱的延续,在第18小节节奏音型转变的前提下,以五声四音组“♭D−♭E−♭G−♭A”形成最显著的对比,该四音组(第9、12、10、5号音)完全由序列的非顺序音构成。之所以能达到这样的效果,是作曲家先将十二音序列分为两个六音组,第一组第1−6号音按顺序而出,再重复5号音并延长;第二组第7−12号音被分为3段,以斜向混合形式陈述,各声部最终的延长音叠合即为“♭D−♭E−♭G−♭A”五声四音组。作曲家以紧张度的递减来呈现其音乐表现的意境。

谱例26 郭文景《寒山》第15~18小节

(三)利用序列变形重构完整的宫调系统

全曲结束于一个派生重构的十二音序列,由两个相距小二度的宫调系统——A宫调系统与♭A宫调系统所构成。每个宫调系统均为六声音列:G大笛吹奏的是A宫调五声+清羽,♭B曲笛吹奏的是♭A宫调五声+变徵,其在纯五度链的12个音级中为对称状态(见谱例27)。

谱例27 郭文景《寒山》第173~175小节

如何从《一个华沙幸存者》的无调性序列中派生重构出谱例27中的五声性序列,由作曲家本人提供的图示可知,重构的“路径”是其精心打造的结果(见谱例28)。相较于纯五度的序列原形与倒影,该路径具有特殊的“结缘性”关系,即原形与倒影的前6个音均可互补成不重复的12个音,仅后6个音的顺序不同于序列原形。同理,原形与倒影的后6个音也均可互补成不重复的12个音(见谱例28图示的后半部分),在此基础上作曲家再将原形的第7、8号音与倒影的第7、8号对换,形成两个笛子声部叠合的、由两个宫调系统六音组构成的五声性序列,如谱例27所示。这条重构的序列采用特殊音效,最终实现了作曲家所期望的以“非常朦胧的声音”营造其内心感悟的“东方禅意”。

谱例28 郭文景《寒山》序列原形与倒影

这部作品的序列原形起始于♯F音,也最终结束于♯F音,使该音具有作品“准主音”的意义,隐喻了作品的调性。

结语

上述5部作品反映了中国当代音乐创作中一种值得关注的音高组织思维方式——音列思维。当然,这5部作品反映的仅为音列思维创作中的一个方面,并非全貌,但仍然可以从中窥见音列思维个性化创作中的一些特点。

(1)无论音列是自创(预设)还是借鉴,无论在其结构中占优势的是“半音”还是“自然音”,作曲家均可以从中提取、开发出传统音乐元素或五声特性音组,使得作品风格达到自己所期望的创作要求,因此,融合性是中国作曲家运用音列的一个重要特点。沈葉的《一枝花》在“2.1.1”九声音列中融汇了民间音调,以及郭文景的《寒山》在非预设的无调性序列中挖掘出五声音组均是典型的例子。

(2)音列思维也可以是一种在非预设前提下发展音高材料的思维方式。在五声调式中,“角−徵”小三度与“羽−宫”小三度均是民间音调中的重要音程,如以这一音高元素为基础,有望脱离传统调性思维,进入以小三度为结构循环单位的音列思维。张千一的《春到边寨》体现出这种音高组织的思维特点。

(3)将传统的自然音调式音阶作为音列来运用,使其在“似曾相识”的外表下,运用多变的自然音列、多线条的纵合、音列和弦化的形态等方法,形成新的音响色彩,以增强音乐的表现力,这在姚晨的《造园》中有较鲜明的体现。另外秦文琛的《伶伦作乐图》通过局部的音列思维写法——由纯五度链构成的两个六音音列的有机结合,与各种复杂的音响技术形成对比,以突显“铸十二钟,以和五音”的主题意境。

(4)音列中的音高虽然无“主次”之分与“级差”之别,但中国作曲家大多会将音列思维与调性思维相结合。这种结合可能体现在作品的局部或整体层面,呈现出的调性状态可能是泛调性的,或具有其他非传统新调性的特点。这种新的调性观念与特征在上述5部作品中都有不同程度的体现。

“20世纪音乐是一个奇特深邃、变幻无穷、充满悬念的音乐海洋……其实有很多作品是难以用某种体系来概括的,音高组织思维的多样性与多种体系的融合性也决定了我们不能简单地看问题,更不能按图索骥。即使是某些从整体上看是较明显地属于某种体系的作品,其结构内部也会融合了多种音高组织的思维,更何况作曲是‘创造’,在技法、思维法多元化的今天,作曲家会不甘限于某种‘条条框框’而自成一体。”[9]笔者多年前所持的上述观点,同样适合本文所探讨的5部作品。

注释:

[1]刘康华:《二十世纪和声的基本结构成分及其衍生的音高关系体系》,载《中央音乐学院学报》,2006年第2期,第14页。

[2]同1,第14页。

[3]同1,第18页。

[4]梅西安:《一九九一年新序》,载梅西安:《我的音乐语言的技巧》,陈其钢译,中国音乐书房,1992,第1页。

[5]引自《第二届中国当代音乐创作研讨会会议手册》中作曲家的作品简介。

[6]引自《第二届中国当代音乐创作研讨会会议手册》中作曲家的作品简介。

[7]修海林:《中国古代音乐史料集》,世界图书出版西安公司,2000年,第130页。

[8]同5。

[9]同1,第21页。