摘要:中国广播民族乐团是中华人民共和国成立以来建立的第一批专业的民族管弦乐团之一,也是中国民乐在海外传播的引领者。其海外音乐传播方式主要可以分为外事活动、音乐会、现代大众传媒三种。海外传播得以成功的原因主要有海外华人的文化认同,中西融合、更具普适性的现代民族管弦乐队建制,西方交响性与民族个性兼具的创作模式,因地制宜、因人制宜的海外传播策略四个方面。作为中国民乐海外传播的成功个案,中国广播民族乐团为中国音乐走向世界开拓了具有中国特色的海外传播之路。

关键词:中国广播民族乐团;海外传播;彭修文;中西融合;文化认同;因地制宜;定向传播

作者简介:杨松权(1972—),男,汉族,硕士,金华职业技术大学师范学院副教授。

中国广播民族乐团(原名中央人民广播电台民族管弦乐团)成立于1953年,是中国广播艺术团的下属五个分团①之一,也是自中华人民共和国成立以来建立的第一批专业的民族管弦乐团之一。

该乐团在著名指挥家、作曲家彭修文(1931—1997)的积极倡导和不懈努力下,于20世纪中叶,在乐队的组合形式上,建立了一度被学界认为最普遍、最具代表性的“彭修文模式”②,且该模式已被海内外诸多民乐团广泛参照或采用。在其执棒期间,他还为乐团创作编配了大量民乐合奏曲,使该乐团在海内外产生较大影响。

长期以来,该乐团立足于对创作、演出、建制等方面的发展,自20世纪50年代中期开始,还以包含各类音乐会、大众传媒等多种形式开启了海外传播之路。其范围波及中国的港、澳、台地区,东南亚的马来西亚、新加坡,东亚的日本、韩国,北美洲的加拿大、美国,大洋洲的澳大利亚、新西兰,以及欧洲的英国、法国、德国等国家。

一直以来,彭修文及其乐团都成为学界持续关注的热点,相关研究数量众多、成果斐然。其中,围绕彭修文的专题研究中以彭丽的博士论文《彭修文民族管弦乐艺术研究》③最具代表性,书中对彭修文的生平创作指挥艺术生涯做了较为全面的研究。而在李丽敏的博士论文《文化的嫁接——中国民族管弦乐队的历史成因与发展历程研究》④与钱建明的博士论文《中国民族乐队建制研究》⑤两文中也都以相当的篇幅对彭修文的民族管弦乐队编制、作品创演排

练有所涉及。许树坚、刘小明的《为发展民族管弦乐再作新贡献——听中央广播民族乐团演外国音乐名作有感》⑥一文中还对广播民族乐团海外传播中外国移植曲的创作进行了分析。

但迄今为止,除了王力叶的《中国广播民族乐团访日追记》⑦、吴东炬的《中国民乐的西征之旅——中国广播民族乐团访欧巡演纪实》⑧以及于庆新的《国粹、特色与品牌——中国广播民族乐团日内瓦之行及引发的思考》⑨等乐评对彭修文及其乐团的海外演出有所关注,尚未有较为系统、专门围绕该乐团海外传播的研究文论出现。鉴于该乐团在海外的巨大影响,本文拟对其海外传播的资料进行搜集、整理并分门别类,予以归纳整合,以期对该乐团海外传播的方式、路径、策略进行研究,并总结其成功的原因,为中国民族音乐走出去提供可资借鉴的经验与方法。

一、中国广播民族乐团海外音乐传播方式

中国广播民族乐团海外的传播方式主要可分为属于自然传播范畴的外事活动传播、音乐会传播,以及属于技术传播范畴的大众传媒传播,下文逐一分述。

(一)外事活动传播

作为中华人民共和国成立后第一批专业的民族乐团,也是广电部直属的两大乐团之一,中国广播民族乐团自成立之初也责无旁贷地在国家的诸多重大外事活动中担当了重要的文化传播使命与任务。

早在1957年,应政府指派,中国广播民族乐团赴莫斯科参加第六届世界青年与学生和平友谊联欢节,以《春江花月夜》《金蛇狂舞》《关山月》三首曲目赢得了团体金质奖章。此后三个月,还在列宁格勒、基辅等14个城市巡演40余场。1977年,乐团一行35人曾成功出访阿尔巴尼亚、南斯拉夫、罗马尼亚等社会主义国家。

这一时期,由政府指派外出交流,或在庆祝中国与其他国家建交的外事活动中演奏,都成为中国广播民族乐团重要的日常工作任务之一,在中华人民共和国成立之初、特定历史时期的音乐外交中发挥了极其重要的作用。

进入21世纪,随着中国国际地位的提升,中国广播民族乐团继续在新时期的大国外交中发挥着传递和平与友谊的作用。2002年年初,中国广播民族乐团应邀赴国际联盟、联合国欧洲总部、世界贸易(卫生)等国际组织驻地云集的日内瓦参加联合国“不同文明对话年”演出活动,先后于万国宫大会堂与维多利亚音乐厅举办了两场音乐会,上演了诸多经典曲目,获得了这座世界外交之都、和平之都各国官员的热烈欢迎。联合国副秘书长、联合国驻日内瓦办事处主任彼得罗夫斯基高度赞扬音乐家们的演出:“中国民族音乐充满活力,向观众展示了悠久灿烂的中华文化。中华文化的伟大力量之一在于它具有不失根基的创新能力,演出反映了中国各地的风土人情。”⑩同年,庆祝中德建交30周年,以及2007年纪念中日邦交正常化35周年等庆典活动上,亦都弥漫着中国广播民族乐团的国乐芳香。2013年,在南非德班市举办的第五届金砖国家首脑会议中,中国广播民族乐团还受邀为各国代表团和当地观众表演6首中国打击乐曲,引起了以打击乐著称的非洲观众的共鸣,而以此营造了友好亲切的外交氛围。

可见,中国广播民族乐团不仅是国家在场代表国家形象面向世界宣传中国音乐文化的先锋,也是诸外事活动中营造良好外交氛围的和平大使。

(二)音乐会传播

由于众所周知的历史原因,在乐团建立之初

至20世纪70年代,除了配合国家外交的一些外事活动以外,乐团的其他涉外演出较少。直至70年代末,随着国内外形势的恢复发展,该团开始频繁走出国门,与其他国家全面展开文化交流。

1977年,乐团在德国举办的纪念贝多芬逝世150周年的专题音乐会上,当经由其重新演绎的贝多芬的《雅典的废墟》作为开场曲上演时,受到了指挥家卡拉扬的高度赞扬。“之后的5年间,彭修文与中国广播民族乐团的足迹踏遍了欧、亚、非三大洲的9个国家和地区,在异国他乡历时140天,共演出50余场。”⑪翌年,乐团还曾出访马耳他、意大利、圣马力诺、西德等国家和地区,历时一个半月共演出31场。而1981年,民乐团又踏上了澳洲国土,每一场演出都以刘明源创作的代表中国节日欢腾喜庆氛围的《喜洋洋》作为开场,而以澳大利亚人民家喻户晓的《玛蒂尔达舞曲》终场,反响热烈。

由于亚洲诸国在历史渊源、人种族群等方面拥有更为得天独厚的传播优势,而使该地区成为中国民乐海外传播的重要受传地。这一时期,中国广播民族乐团还将民乐推向了日本、新加坡等周边国家,1980年,应日本广播协会(NHK)之邀,乐团以63人的庞大阵容赴日访问演出。在东京、京都、神户、名古屋、大阪等城市演出了5场,观众达15000人次。

在东京举办的首场音乐会中,由于现场观众反响热烈,乐团临时加演,以至时长达到了两个多小时。尤值一提的是,由乐团演奏的日本作曲家小山清茂创作的管弦乐《伐木歌》,得到作曲家本人高度的赞叹。此外,乐团演奏的喜多郎为电视纪录片《丝绸之路》创作的同名背景音乐还获得了作曲家本人的赞誉:“你们的演奏出乎我的意料,那骆驼在沙漠上行走和驼铃声更加形象生动,使我进一步了解到中国民族乐器在演奏中的丰富色彩,让音乐连成一条中日友好的彩带。”⑫1994年,乐团还在新加坡维多利亚音乐厅举办了主题为“华夏音韵”“金陵怀古”“乐韵缤纷”“音乐之旅”的4场风格迥异的音乐会,也产生了巨大反响。

进入新世纪,中国广播民族乐团将维也纳金色大厅作为海外音乐会传播的第一站,2000年,乐团在彭家鹏的指挥下为全世界观众献上了一场精彩纷呈的“龙年春节中国民族音乐会”,音乐会尾声在返场演奏三曲后,中国广播民族乐团本欲以《拉德斯基进行曲》结束整场演出,然而由于现场观众热烈的情绪,终又在其后加演了一曲《步步高》,打破了西方新年音乐会的传统惯例。2003年,中国广播民族乐团还曾受美国维亚康母公司之邀,于新春之际首次赴美巡演。

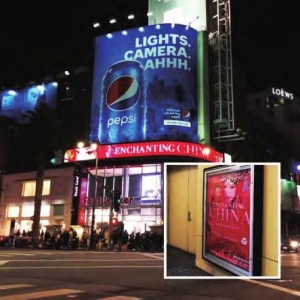

时至2005年,由彭家鹏于国内首开中国民乐团“音乐季”制度之先河,以此探索乐团发展的新模式,而使乐团与国外的交流越发频繁。2007年,其音乐季演出成功扩展至日本、捷克、俄罗斯等国。是年元月,该团赴日本福冈、广岛、名古屋、神户和东京进行了为期10天5场巡回公演。2008年,中国广播民族乐团又开始参与“五洲同春”(2016年起更名为“魅力中国”)系列活动,并连续十余年赴美国、加拿大巡演。多年来,乐团走出国门精心为海外观众上演了大量的民族音乐会,于世界舞台上展现中国民乐的独特魅力。(见图1、图2)

图12019年6月23日中国广播民族乐团“魅力中国”民族交响音乐会在美国旧金山艺术宫剧院上演

(三)大众传媒传播

作为国家设立中国广播民族乐团的初衷即是在中华人民共和国成立之初大众传媒尚不发达、传播方式不甚丰富的背景下,而期待该团通过录音、录播并以电台为主要传媒手段进行民族音乐的传播。的确,在客观上,中国广播民族乐团在其成立之初的几十年间亦是主要通过无线电波向海内外听众传播了该团大量经典的曲目。进入20世纪90年代,随着国内外唱片、电视、网络等现代传媒的快速发展,中国广播民族乐团也借此进一步提高了传播功效。

图22019年6月25日洛杉矶杜比剧院内外宣传海报及电子屏幕滚动播放演出信息

随着中国广播民族乐团在海外影响的进一步扩大,除了国内众多唱片社为其灌制唱片,还吸引了诸如德国的贝图斯曼(BMG)、英国的百代唱片(EMI)等唱片公司为其录制发行了《舞台剧人》等数十张专辑,并在海外多国畅销,广获以华人华侨为主体的听众的喜爱。值得一提的是,1997年德国贝图斯曼公司为纪念彭修文录制、出版了一套专辑,其中包含了由彭修文改编的《雅典的废墟》《霍拉舞曲》《卡门组曲》等经典曲目。

2003年,中国广播民族乐团还与法国通俗钢琴家理查德·克莱德曼联袂录制了《新时代》音乐专辑,收录了《在那遥远的地方》《春天的故事》《康定情歌》等13首乐曲。此专辑面向全球同步发行,作为一部通俗钢琴与中国民乐融合之作,也取得了不错的销量。

在电视、网络传播方面,早在1979年,在以美国小提琴家艾萨克·斯特恩访华为主题的纪录片《从毛泽东到莫扎特》中,就拍摄了中国广播民族乐团演奏的《肯塔基故乡与苏珊娜》《二泉映月》《瑶族舞曲》3首作品的实况。后来,随着该片于1981年分获第53届奥斯卡最佳纪录片奖和戛纳电影节特别奖,也对中国广播民族乐团的海外传播起到了推波助澜的宣传作用。1988年,彭修文还指挥中国广播民族乐团与美国百人男声合唱团于央视舞台上联袂演绎了由其重新编配的莫扎特《康塔塔》以及合唱曲《渔家傲》,美国哥伦比亚广播公司(CBS)对此进行了同步直播。而近年来,中国广播民族乐团更是借助网络、自媒体传播的便利经常将演出搬到线上,如2021年乐团受邀参演了海外“欢乐春节”文艺盛典,以及加拿大“第五届蒙特利尔欢乐春节庙会”两场线上活动。

二、中国广播民族乐团海外音乐传播的成因分析

经过了近半个多世纪的打磨,中国广播民族乐团在乐队建制、曲目积累等方面日趋稳定成熟。“彭修文模式”也超越了个人符号层面的意义,成为代表中国现代管弦乐队的指挥、配器乃至表演的经典艺术范式,得到全国乃至世界范围内华人音乐圈的认可。随着彭修文及其乐团在海外影响的日益扩大,不少国家、地区的民乐团还都以客席指挥等形式邀请其驻团执棒排练指导,也进一步推动了乐团的建制模式以及优秀经典曲目的海外传播,探其成因,则是受到多方面因素使然。

(一)海外华人的文化认同

在中国广播民族乐团海外传播成功的诸多因素中,最根本的还是源于海外华人华侨对中华文化的认同心理。对于身处异国他乡的华人群体来说,能够在异国多元文化并存的环境之下,有机会接触具有中国文化属性,并能代表其民族身份的音乐,是一种强烈的心灵慰藉。因此,这成为中国广播民族乐团将相关音乐作品直接传达给海外华人观众的一个重要契机。首当其冲的就是作为展现中国音乐文化重要载体的中国新型民族管弦乐队演绎的作品,能够将显性的音乐、乐器等元素直接传达给观众。虽然从某种意义上来说,这种乐队演奏形式是一种对传统的更新,但正是这种中西文化嫁接的产物,才更容易引发海外华人群体的共鸣,并使之成为中国音乐文化的坚定支持者、拥护者。“中国民族管弦乐队及其作品在全球华人社会的广泛传播和蓬勃发展,是中国的民族新音乐走向世界的一种表现方式,也是海外华人认同中华文化、传承中华民族精神……的重要手段。”⑬

对于世界各地异国他乡的华人社群来说,他们不但认同了这种由中国音乐家创建的新型民族管弦乐队,而且接受并自行组建和发展了这一音乐形式。中国传统乐器及其音色、传统音乐的音调基础、中国的题材内容及中国式音乐表达方式等传统的基因,在传统基础上经过更新的现代化产物的中国民族管弦乐的音乐形式,也都成为海外华人实现其文化认同的途径。

(二)中西融合、更具普适性的现代民族管弦乐队建制

论及中国广播民族乐团海外传播成功之道的内因,则首先源于其在乐器配制上的中西混用、音乐创作思维上的中西互融,以及由此而可演奏囊括古今中外各类乐曲的极具包容性、普适性的乐队建制。

回顾近百年来中国新音乐的发展历程,虽然我们效仿西方的编制建立了中国的交响乐队,也自上而下全民式地保护传承着古琴等名列联合国非遗名录的古代遗产。但在整体的方法原则上,我们既没有相对单一地采用俄罗斯民族乐派那种所谓的“世界音乐”的创演模式,也没有采用少数民乐家所倡导的“只有我国古代的‘雅乐’,才是值得提倡、值得发扬的中国‘国乐’的主张。而是更大程度上沿着刘天华从东西的调和与合作之中打出一条新路来的‘国乐改进’思想……我们想改良记谱法,使与世界音乐统一;想把各种的演奏法尽量写出,编成有系统的书籍,以便一般人的学习;我们想组织乐器厂,改良乐器的制造。我们想集合多数人的意见,判断乐曲乐器的优劣,以定取舍。我们想介绍西乐,以为改进的辅助,并效法西乐配合复音,并参用西洋乐器,以期与世界音乐并驾齐驱。我们想从创造方面去求进步,表现我们这一代的艺术”⑭。

该段刘氏语录中所一一列出的因其英年早逝而未尽事宜,却都在20年后由作为刘氏国乐思想的现代践行者的彭修文在中华人民共和国成立后的高涨热情的时代背景下以其中国广播民族乐团为“实验基地”,件件在案一一对应地在乐器改良、国乐创演以及乐队建制等方面得以全面地推进发展。如立足于民间丝竹吹打乐队编配思维的基础上学习西方的和声、复调,而使其作品在彰显中国音乐线性思维优长的同时,亦增加现代多声性的立体音响,使一批如《二泉映月》《春江花月夜》为代表的传统乐曲焕发出极其精巧丰富的中西互融的现代音乐特色,而符合中外听众的音乐审美。在乐队建制方面,经历了以大革胡、大马头琴的更替尝试而稳定为大提琴的常规低音支撑,中阮、中胡等新型改良乐器的加入为新型民族管弦乐队四部和声的呈现提供了得以实现的物质基础……

1980年,当在建制、曲目积累等方面已初具规模的中国广播民族乐团以其现代、新型的中国民族管弦乐的风貌应NHK之邀赴日交流演出时,一度引发了以博物馆式原样保护方针发展本国雅乐、邦乐的日本学界的震动。著名音乐学家岸边成雄感言:“从明治维新到今天一百多年来,我们只注意到保存的一面,确实保存得很成功,但却忽视了发展的一面。中国人埋头研究乐器改革三十年,搞出了民族乐队,这是值得我们反思的,我们要向中国人学习。”⑮同样致力于日本民乐团建设的三木稔也表示大受启发。

此外,在建制进程中,乐团还通过乐器的改良,以有效提升演奏时整体声音的融合度。对此岸边成雄在《日中友好报》上发表的《惊异的乐器改良》一文中如是评价:“该团的乐器改革‘得到了引人注目的进展,不仅仅是作为个别乐器的变化,而且是考虑了作为管弦乐队中的一员在大合奏乐曲的每个角落所起到的细微的效果,使每件乐器所进行的改良适合于合奏或独奏。’”OI6的确,中国广播民族乐团的改良思路亦如小泉文夫所一语概括:“中国的乐器改良方向明确,主要是依据传统、结合时代要求进行的改良……”

在中国、日本、朝鲜等东方诸国的音乐史上,在其宫廷祭祀等各类仪式与宗教活动中都存在规模大小不等的特色乐队形式,如中国古代的编钟乐队、鼓吹乐队、笙管乐队、丝竹乐队,日本的御作乐队、琴筝乐队,朝鲜的唐乐和乡乐等这些历史上留存的传统乐队,它们多是在某一特定场合使用,在曲目的选择与音乐风格的表现上具有一定的限定性,往往强调其功能仪式性超过其艺术性本身。正是由于东亚音乐史上从未出现过这种包罗万象兼及中西多元风格的大型的多声民族管弦乐队,因而作为亚洲音乐史乃至世界音乐史上的一个创举,“彭修文模式”为代表的中国广播民族乐团以其极具包容的中西互融性以及乐队建制等方面更大的普适性,成为其在海外被快速接受传播的现代民族管弦乐队的重要样板模式。

(三)西方交响性与民族个性兼具的创作模式

承前文,中国广播民族乐团以其中西互融的普适性作为其基本建制模式,在此基础上,让乐队发出何种音响样式、奏出何种音乐风格的曲目类型,则都成为乐团的作曲、指挥进一步思考调控的重要问题。

首先,作为现代意义上的中国民族管弦乐队,中国广播民族乐团没有沿袭诸如冀中管乐、河北吹歌、十番锣鼓、江南丝竹等与某特定地域音乐风格相对应的编制趋于小而精的民间乐队模式,而是在大胆吸纳西方大提琴、贝斯等低音乐器组,并完备各声部和声层的基础上朝着西方大型管弦乐队建制的方向,以突出其交响性为其努力的重要目标之一。

因而,在乐队编制上,自20世纪80年代起,中国广播民族乐团基本稳定在80人左右,这也体现了彭修文通过相关艺术机制,参照西方音乐原理,探索民族乐队交响化的创作观念。在乐队训练中,彭修文以西方交响乐队的古典和谐为目的,“他认为欧洲听众听了中国民族乐队演奏的《春江花月夜》,认为是美妙的交响诗,这不单是指乐曲,也包括乐队音响的平衡与和谐,就此而言,中西乐队的古典和谐应具有同样的功能”⑰。“并在乐器配备、创作手段等方面形成了一系列‘量身定做’的模式。这一时期,彭修文对莫扎特、贝多芬、李斯特、格林卡、穆索尔斯基、德彪西、拉威尔、斯特拉文斯基等作曲家经典作品的改编,已形成大型民族乐队建制与西洋管弦乐队在功能分布和乐队音响上的初步衔接。”⑱因而,大量改编西方经典作品也是彭修文作为一位中国民乐作曲指挥者的极具个性特色之举,如其根据穆索尔斯基《图画展览会》移植而来的同名民乐合奏就被日本作曲家团依玖磨在《诱人的珍奇音色》一文中大加赞赏。9年后,美国作曲家大卫·拉克辛听过此曲后亦大为喜爱,还曾致函彭修文索取总谱,并自此迷上了中国民族器乐。⑲

值得一提的是,在彭修文的作品中还有运用西方现代作曲手法创作的新作。如套曲《十二月》之《八月——晚来香》(引子部分)中,在“网状”织体中追求摆脱大小调和声功能体系束缚的倾向,吸收了印象派手法,用了六全音,和声上每一组相距大三度,连续大三度平行,造成了调性的模糊,中段还用了平行减五度的连续大二度进行。此外,彭修文的创作还涉猎了世界民族音乐领域,如创作于1987年的《六月》,其音调就是将马来西亚和印度的民间音乐元素与中国广东海陆丰渔歌进行杂糅而成。

综上,在中国广播民族乐团的演出曲目中既涉及西方古典浪漫时期的大师之作、民族乐派诸家名典乃至20世纪现代音乐新声,甚至各国的民族音乐,都成为经其重新配器而在中国民族乐器的音色中奏出的西方专业创作与世界民族之声。

毋庸讳言,百年来,中国民族管弦乐队向西方管弦乐队学习,着力效仿其交响性、现代性,取得了令人瞩目的成效。这也成为中国民族乐团快速扩大海外传播受众面、拉近听众距离的有效之举。但另一方面,客观而言,西方交响乐队声部间的均衡性、融合性,和声织体的张力性以及因此产生的音响的宏大辉煌,却又是中国民族管弦乐队乃至其他民族乐队都难以企及的。

面对这个虽长期模仿但又无法超越的悖论,我们应该转换思路,亦如某专家所言:“从另一个视角去重新审视这一现象时,我们又看到,尽管我们没有达到我们的模仿对象的完美音色和乐队音效,但是正因为我们经过了许多年的模仿,却在模仿得似与不似之间走出了一条自己的道路——建构起了自己的乐队模式,而这种模式无论是‘彭修文模式’还是其他什么模式——已经使它成为一种新传统的典范。”⑳

因而,尽管经过百年的努力,以中国广播民族乐团为代表的民族乐队中所追求的西方的“交响性手法也得到了充分的发挥……在声部的纵向关系上,作曲家在配器上扬长避短,既能充分发挥每一乐器组的独特音色,又能使其在和声与音响上和谐、融合,而毫无声部空虚、比例失衡或尖锐刺耳之感。”㉑而且,已不乏国外同行对中国民族乐队交响性实现的褒奖,如日本名古屋放送局副局长宫崎说:“我感到很惊奇,中国民族乐器也能演奏出交响乐的效果。”NHK业余合唱团一女演员说:“你们民族乐队的演奏效果不亚于西洋乐队。”㉒

暂且不去讨论上述乐评是否恰如其分,但毫无疑问的是,交响性、现代性终究不是中国民族管弦乐队的最本质的文化属性与努力方向。所以,尽管彭修文的大量西方移植改编曲也都得到海内外同行的认可,但其本人仍清醒地认识到这只宜作为中国民乐海外传播的一种策略手段,而非传播的主体内容,亦非终极目的。关于这点,亦如他本人所强调:“作为民族乐团,我们不能1月演穆索尔斯基的《图画展览会》,2月演勃拉姆斯的交响曲,那我们还叫民族乐团吗?那些作品只能偶尔为之,最终我们还是要靠自己民族的作品,有着强大吸引力的、别人不可替代的作品。”㉓

的确,能够代表中华民族性并立足世界音乐之林的中国音乐,肯定不是效仿西方并追求交响性与现代性之乐,更不是停留于用中国的民族乐器音色来移植、改编、再现西方乐曲的层面。而应在有选择地吸收西方交响乐队声部均衡性、和谐性等优长的基础上,保持并突出中国民族乐器音色的个性魅力以及具有中国民乐特色的重奏组合时的意趣与神韵。面对虽客观上无法企及但实质上也无须企及的西方管弦乐队的交响性,对此应持“不同之不同”的文化立场,另辟蹊径,一方面做到让中国的民族管弦乐队既可完全再现、演绎西方音乐各时期的作品;另一方面还可用自己的乐队模式演奏出西洋乐队无法企及的时代新声。在由民族走向世界的传播理念引领下,将古老而又现代的中国民族管弦乐队变成了从某种意义上来说民族性与世界普适性兼具的管弦乐队。

(四)因地制宜、因人制宜的海外传播策略

在70年来海外传播的漫长历程中,中国广播民族乐团也积累了一套行之有效的传播方法、策略。其首先体现为因地制宜、因人制宜的基本特点,即根据不同国家的人群构成、文化背景,不同受传人群的音乐审美喜好,而灵活选择不同的曲目进行有针对性的定向传播。

首先,在面对新加坡、马来西亚等东南亚华人人群较为集中的国家地区,乐团多采用《步步高》《喜洋洋》《春节序曲》《将军令》《瑶族舞曲》《花好月圆》《二泉映月》等传统曲目,以更具原汁原味的民族风格慰藉海外华人的思乡之情。自20世纪50年代乐团担任起音乐外交重任之时,彭修文还重新着手编配了一大批外事出访国的创作音乐或其民间音乐,其中影响较大者如印尼的《美丽的梭罗河》、阿尔及利亚的《达姆·达姆》、缅甸的《曼德勒山峰》、越南的《我的家乡》、老挝的《全民团结》等数十首民间音乐改编而成的民族器乐合奏曲。这些曲目在特定年代的外事活动中作为活跃外交氛围的重要媒介,拉近了中国与亚、非、拉友好邦国之间的距离而起到了不可低估的作用。

其次,在面向欧美诸国的传播中,中国广播民族乐团在出访演出曲目的选择上则更体现其多元性,既选择了诸如《二泉映月》《春江花月夜》等一批饱含悠远深邃意境而最具中国文化特征的传统名曲,并使其在东西文化的交流传播中寻求了两者之间的互通互文,而在演出后多次听到“与德彪西音乐意境相似”的同一乐评反馈。某德国评论家还曾在《世界报》上评论道:“西方音乐重视技术、形式,而中国人却用文学的思想方法来处理音乐,使其更富有诗意、更富有感情。著名的《春江花月夜》是一首标题音乐,就比19世纪欧洲的标题音乐要高明。”㉔同时,还储备了如比才《卡门》组曲、德彪西的《云》《月光》、迪尼库的《霍拉舞曲》等一批中国民族管弦乐重新配器的欧洲名曲。如1977年,在德国的贝多芬逝世150周年专题音乐会中,以中国的管弦之声再现贝多芬的《雅典的废墟》。2000年,乐团在德国慕尼黑的皇家官邸海格利斯大厅内还应景演奏德国歌曲《老彼德》。2003年赴美演出中,音乐会曲目中还将美国作曲家伯恩斯坦创作的《坎地德序曲》与福斯特创作的歌曲《肯塔基故乡和苏珊娜》等作品纳入其中。

值得一提的是,中国广播民族乐团在海外演出的曲目中还常常会加入受访国人民喜闻乐见的当地民间乐曲,以活跃演出气氛,提高传播功效。1980年在东京举办的首场音乐会中,乐团除了演奏日本民族风味的《伐木歌》,还根据大阪市的长谷川博务先生提供的乐谱排练了唐朝由中国传入日本的雅乐《越天乐》,体现了中日千年的文化渊源。1993年,彭修文还曾指挥日本福冈市民管弦乐团,在名为“中国传统——现代”的音乐会上演出了日本民谣《相马盆呗》等经典曲目。2007年在日本巡演的最后一站东京场中,乐团还特地在返场的中国作品《瑶族舞曲》中间插入日本民歌《樱花》(再转回到《瑶族舞曲》),把现场的气氛推向高潮。1981年,中国广播民族乐团在澳大利亚演绎当地名曲《玛蒂尔达舞曲》作为终场,反响热烈。2007年,在俄罗斯圣彼得堡海军博物馆广场上的大型建城日演出活动中,乐团特别为此编配、排演的《圣彼得堡之歌》《喀秋莎》《卡林卡》三首苏联名歌,令现场观众群情鼎沸。而2013年,在南非的第五届金砖国家首脑会议的演出中,乐团还特地选择了大鼓、小鼓、边鼓、镲等中国民族打击乐器演奏了6首乐曲,以求与“打击乐之乡”的南非人民产生共鸣与互动。

正是这样的传播策略,中国广播民族乐团在不同的历史时期、文化背景下,根据不同受传者国家、地区、民族的差异,并根据传播场域、传播目的的不同而因地制宜、因人制宜,灵活安排、调整演奏的曲目风格、类型,以在传播与受传者两方更好的互动中产生更佳的传播功效。

结 语

综上,百年来,经过自上海大同乐会、北大国乐改进社、南京(重庆)中央广播电台民乐组国乐队直至中华人民共和国成立后的中国广播民族乐团等民乐团体中几代民乐家的不懈努力,因其独一无二的乐队建制与文化品性,使得作为西方交响乐队模仿者的中国现代民族管弦乐队发展至被世界各国一定范围内争相模仿的“先进”之列。

以中国广播民族乐团为代表的诸民族乐团通过外事活动、音乐会以及现代传媒等方式在海外得以卓有成效的传播,其以交响性、现代性、民族性的创作模式不断产出经典的创作、改编曲,完善新型管弦乐团的建制与随时根据作品调整演出编制,因地制宜、因人制宜地安排音乐会曲目,随着时代的变化而改变海外传播的模式、策略,获得了海外广大华人华侨群体以及外国听众的喜爱。

当下,在世界范围内无论是香港、澳门的“中乐团”,还是台湾的“国乐团”,抑或是东南亚、美洲、澳洲的“华乐团”,虽名称不一,但“全世界凡有华人的地方,几乎都分布着编制大体相同的这类乐团,其国际性的影响也正在日益形成……”㉕

作为中国当代音乐文化输出的杰出代表,彭修文的民族管弦乐以其东方音乐线性思维的蜿蜒游动,民族化复调思维在声部之间的此起彼伏、相映成趣,并以具有中华古国文明象征的编钟、云锣的金石之声,筚篥、唢呐的管乐齐鸣,以千年古音遗存的金石土革丝木匏竹的“八音之乐”在国际乐坛上发出令世人振聋发聩的黄钟大吕之声。

中国广播民族乐团于海外带动的中国民乐文化及其建制的传播意义深远,在长达70年的历史进程中,其不仅成为中国民乐海外传播的引领者与执行者,亦成为众多“华乐团”“中乐团”“国乐团”竞相学习的样板。作为长年兼顾国内外演出活动的民乐团,中国广播民族乐团所塑造的更新的传统音乐文化既属于中国,也属于世界,它与其他民乐团汇成一股洪流,共同为中国的音乐与文化的漂洋过海、走向世界而开拓具有中国特色的海外传播之路。

基金项目:本文为2018年度教育部人文社科研究规划基金项目“基于演奏视角的江南二胡音乐家群体形成机理与传承路径研究”(项目编号:18YJA760069)的阶段成果。

注释:

①中国广播艺术团成立于1949年,下设民乐团、说唱团、合唱团、电视剧团与交响乐团5个分团。

②由田青在《民族音乐出现“第三种模式”》(《光明日报》1997年7月16日第6版)一文中首次提出,同年再撰文予以拓展阐述。将此概念定义为“主要把欧洲18、19世纪‘古典音乐’的和声学、配器法、曲式学运用到民族器乐的创作中并以西方工业社会的乐器制作标准和西方管弦乐队编制为楷模的大乐队”。参见田青:《再谈民族音乐的“第三种模式”》,《中国音乐》,1997年,第3期,第6页。

③彭丽:《彭修文民族管弦乐艺术研究》,北京:中央音乐学院出版社,2006年。

④李丽敏:《文化的嫁接——中国民族管弦乐队的历史成因与发展历程研究》,2009年中国艺术研究院博士学位论文。

⑤钱建明:《中国民族乐队建制研究》,北京:人民音乐出版社,2013年。

⑥许树坚、刘小明:《为发展民族管弦乐再作新贡献——听中央广播民族乐团演外国音乐名作有感》,《星海音乐学院学报》,1991年,第Z1期。

⑦王力叶:《中国广播民族乐团访日追记》,《中国音乐》,1982年,第2期。

⑧吴东炬:《中国民乐的西征之旅——中国广播民族乐团访欧巡演纪实》,《人民音乐》,2000年,第8期。

⑨⑩于庆新:《国粹、特色与品牌——中国广播民族乐团日内瓦之行及引发的思考》,《人民音乐》,2002年,第6期,第19-23;20页。

⑪同注③,第20页。由作者根据王大启《中国广播艺术团民族乐团大事记》统计整理。

⑫同注⑦,第58页。

⑬李丽敏:《传统更新与文化认同——中国民族管弦乐队在港、澳、台地区及海外的传播与发展》,《音乐研究》,2019年,第6期,第96页。

⑭汪毓和编著:《中国近现代音乐史》(第三次修订版),北京:人民音乐出版社,2009年,第333页。

⑮于庆新:《以独特的民族风格屹立于世界艺术之林——指挥家、作曲家彭修文访谈录》,《人民音乐》,1995年,第10期,第14-15页。

⑯同注③,第172页。

⑰彭修文:《民乐琐谈》,《中国新音乐史论集》,香港:香港大学亚洲研究中心,1994年,第270页。

⑱钱建明:《彭修文模式:民族乐队建设之多元契合》,《南京艺术学院学报(音乐与表演)》,2012年,第1期,第37页。

⑲卞祖善:《彭修文改编世界名曲的艺术成就刍议》,《人民音乐》,2008年,第11期,第26页。

⑳同注④,第116-117页。

㉑同注⑨,第20页。

㉒同注⑦,第59页。

㉓同注OI5,第17页。

㉔丁涧:《用心血浇灌民族音乐之花——指挥家彭修文》,载中国艺术研究院音乐研究所编辑、向延生主编:《中国近现代音乐家传4》,沈阳:春风文艺出版社,1994年,第299页。转引自彭丽:《彭修文民族管弦乐艺术研究》,北京:中央音乐学院出版社,2006年,第20页。

㉕乔建中:《百年创业世纪功德——〈华乐世纪行——民族器乐的创作与发展系列讨论文集〉序》,《人民音乐》,2016年,第6期,第92页。