内容提要:在中国民族器乐的百年历史发展中,上海音乐学院作曲家作出了重要贡献。进入新时代,上海音乐学院新生代作曲家的民族器乐创作,在音乐形象上展现出要素的离散与聚合,在组织形态上体现出叠构与多重性,在文化意象上则显露出对传统的观照与多元取向,凸显其对民族乐器及其音色、艺术表现功能的独特理解,也呈现出民族器乐诠释和中国传统文化传承的独特手法,并藉此拓展民族器乐的艺术表现空间,使一百年来的民族器乐及改革开放以来的现代民族器乐焕发出新时代的艺术魅力。

关键词:上海音乐学院;新生代作曲家;民族器乐创作

作者简介:刘灏(1981年生),男,博士,教授,上海音乐学院民族音乐系主任、博士研究生导师(上海 200031)。

项目来源:2021年度国家社科基金艺术学重大项目“中国少数民族器乐艺术研究”阶段性成果,项目批准号:21ZD20

从1915年刘天华的二胡曲《病中吟》问世而推动中国传统器乐现代转型的“第一次发轫”[1]至今,中国民族器乐已经历了一个多世纪的历史发展。如果说刘天华的二胡曲启动了作为新音乐民族器乐独奏曲的发展,那么1920年“大同乐会”推出的民乐合奏《春江花月夜》,则成为推动大型民族器乐现代转型的起点。1956年,在贺绿汀加强民族音乐教育、培养民族音乐人才思想的指导下,上海音乐学院民族音乐系正式建立,成为国内高等音乐院校中最早设立的民族音乐专业系科,于是,“上海音乐学院作曲家民族器乐作品”逐渐成为一个文化品牌。1964年,胡登跳结合中国传统合奏形式,借鉴西方室内乐重奏形式,创立了由二胡、扬琴、琵琶、月琴、三弦五种乐器组成的“丝弦五重奏”,使其成为一种新型的民族室内乐体裁。1986年,尚在四川音乐学院作曲系任教的何训田用“RD作曲法”创作了七重奏《天籁》,“刷新”民族器乐的音高、音色、音响和结构,其创作思维在其后上音时期的民族器乐创作中得以延伸。王建民的“二胡狂想曲”更是一道独特风景,之后也从南艺转移到上音。在民族器乐跨世纪发展中,杨立青、贾达群、周湘林、叶国辉等作曲家的作品也可圈可点,尤其是杨立青为民族乐器与管弦乐队创作的《乌江恨》《悲歌》《荒漠暮色》已成为经典。进入新时代,周湘林的民族乐器协奏曲系列(《天马》《打家业》《扎年》等)、贾达群的《梨园》等也创造了大型作品的新高度。与此同时,上海音乐学院新生代作曲家也在崛起,在民族器乐创作上颇具新意并有建树。中国民族器乐的发展总是循着民族精神和时代文明的变迁,不断继承、扬弃和革新[2]。从体裁形式的探索到乐器体制形制的改革,再到音乐语言形式的创新,上海音乐学院作曲家作为一个群体,在中国民族器乐的历史发展进程中,可谓薪火相传、代不乏人。本文旨在以四部作品为例,观测上海音乐学院新生代作曲家的音乐创作。

一、形象要素的离散与聚合

音乐形象是音乐作品以直接或间接的方式传递给观众的核心音乐要素,也是一个音乐作品最鲜明的标志性特征。音乐形象并非纯粹抽象的要素,而是抽象化创作思维在具象化创作技术之上的显性或隐性投影。音乐形象要素由若干种音乐材料组成,是整部作品展开音乐叙事的中心,其最基本的形态就是音乐主题(theme)。但伴随着音乐语言的更迭和作曲技术的逐步发展,传统形态的音乐主题无法充分满足作曲家进行艺术表现的需求,进而诞生出诸如“序列”“基本特征”“细胞”“基本集合”“核心”“种子”等不同的音乐主题形态,或者说是音乐形象要素。由此可见,在现当代音乐中,音乐形象的造型化特征逐步淡化,而音乐形象诉诸特定音乐材料的特征却逐步凸显。但归根结底,与音乐材料相关的“声部”“动机”“段落”以及“象征”“基因”等音乐形象要素,都对音乐发展发出明确而具体的“指令”,而一部作品的材料发展及结构形成必然在其指令下进行。这些关于音乐形象要素的考虑和设计,都在上海音乐学院新生代作曲家的民族器乐作品中得以体现。其中,王瑞奇的《六歌——为七件乐器而作》就是一例。《六歌》是一部诠释“六代乐舞”的民族室内乐作品。“六代乐舞”也称“六舞”,依次为《云门》(黄帝)、《大咸》(尧)、《大韶》(舜)、《大夏》(禹)、《大濩》(殷)、《大武》(周)。这位作曲家正是以上述“六歌”为题,通过7件乐器构成的室内乐形式诠释“六代乐舞”,并将其中所蕴含的文化传统、民族精神呈现在一个具有现代音乐风格的音高组织结构之中。这是一个宏大的历史叙事,如何把捉其音乐形象呢?作曲家将宏观的历史叙事解析分化成6个相互串联的结构段落,旨在塑造6个不同的音乐形象,并使之与“六代乐舞”的“六舞”艺术形象相对应。在音乐形象的构建中,作曲家采用一种“非线性”的陈述方式,将主题材料相互交织、相互串联,互为引导、互为前提,构成一张绵密的“网”,最终呈现形象要素的离散与聚合。作品的第一部分是表现《云门》的,《云门》为“六舞”之首,也称《云门大卷》,是一首祭天的乐舞(《左传》:“黄帝氏以云为纪”)。作曲家为之设计了一个“♭B-♯F-♯C”的四、五度关系音组,进而塑造远古祭祀天神的音乐形象。从横向上看,大提琴围绕这个音组的核心音及其延伸进行快速跑动,其音响形态似乎是变幻的风云;从纵向上看,其他乐器也围绕这个音组的核心音,用复合节奏结合柱式和弦予以呈现,如同云中传来隆隆雷声,由远及近,并通过不断增强的力度强化这一音乐形象特征(见谱例1)。

谱例1 王瑞奇《六歌》第48小节

作品的第二部分所对应的是《大咸》,《大咸》相传是尧帝用来祭祀大地的乐舞。作曲家为之设计的音乐形象是这样的:密集的微分音震音,沿着高音笙和马林巴叠构成的一条旋律线逐步下行、辗转腾挪,同时节奏在1/16、3/16、4/16、5/16拍子之间作有规律的变换,并使之秩序井然(见谱例2)。此处足见多种音乐形象要素的离散和聚合。

谱例2 王瑞奇《六歌》第75~83小节

作品的第三部分诠释《大韶》,《大韶》是周代用以祭祀“四望”(日月星辰)的乐舞。为塑造这一音乐形象,作曲家聚合了如下音乐形象因素:(1)竹笛、高音笙、琵琶三个声部构成的节奏层,其节奏型的两端有明确音高,节奏型内部则只有固定的连音节奏,而无明确音高。(2)大阮的轮奏、大提琴用震弓奏出的由泛音组合的旋律层。(3)二胡与鸣板构成的装饰层以及以“点描”拓展出高音区音响空间、勾勒出阴影和轮廓。(4)大量非常规演奏技法(笙的打键、吹音孔,二胡弓杆打弦以及有音高乐器打击乐化、旋律乐器节奏化)所发出的声音。作曲家正是将这些形象因素聚合在一起,完成了音乐形象塑造(见谱例3)。

谱例3 王瑞奇《六歌》第75~83小节

第四部分诠释“六代乐舞”中的《大夏》。作曲家运用“F-C-♯F”的四、五度关系三音音组,以折回、生发、持续的形式构筑起主要的音乐形象,同时与第一部分的音乐主题形成对称式的呼应(见谱例4)。

谱例4 王瑞奇《六歌》第176小节

第五部分对应的是《大濩》,旨在颂扬汤灭夏桀、救护万民的功德。这一部分音乐形象因素主要是节奏,实为节奏化叙事,分析如下:在节奏的鲜明律动中短暂地捕捉音高元素;采用非常规演奏技法尽可能弱化所有乐器的旋律功能,如在竹笛的吐音中不停改变舌头的位置,造成爆破感;高音笙打键、吹音孔;琵琶在扶手与品之间弹奏;大阮手指敲击琴弦;二胡敲击琴马、琴皮、琴筒,并由演奏家自行演奏。作品第六部分旨在塑造“六代乐舞”最后一部《大武》的音乐形象。此处作曲家将前五个部分中看似零散的音乐形象因素进行更高一级的聚合,也就是将众多音乐素材的支流交汇在一起,故而其音乐形象更为鲜明。王瑞奇的《六歌——为七件乐器而作》选择“六代乐舞”作为艺术表现对象,并根据其内容运用现代音乐因素塑造特定的音乐形象,其成功有三:第一,音乐形象要素鲜明、突出,如其中的节奏要素、音高要素、演奏要素,都具有较高的辨识度。第二,音乐形象要素在拆分使用时较为简洁,每一部分所包含的要素并不多,使得单个音乐形象要素在不同时段中得到足够呈示。第三,基于“六代乐舞”的音乐形象塑造与音乐作品的时间叙事逻辑相契合。这得益于作品的六个部分形成“分—和”表现形式,进而使音乐形象要素呈现为一种“离散—聚合”的状态,但最终又将六个音乐主题材料打碎、搅拌、重组,调配出跳跃的、不同色彩变化的音响形态。[3]

二、组织形态的叠构与多重性

音乐的组织形态是音乐形象在作曲技术的处理下以具象形式呈现于音乐文本的结构方式。对于当代民族器乐创作而言,根本性的作曲技术仍是关于“民族化”的探讨。贾达群认为,作曲技术的“民族化探索”,是中国作曲家在借鉴西方作曲技术手段的基础上,将民族性和传统文化艺术语言及形式融入现代音乐技术语言体系的一种专业音乐创作实践[4],其包含音高组织、节奏组织、结构组织、音响音色四个方面。一直以来,上海音乐学院作曲家在作曲技术的民族化上进行了大量探索,如桑桐的“五声纵合性和声”、杨立青的“润腔音色”、赵晓生的“太极作曲系统”、贾达群的“结构诗学”和“多重节奏对位形态”、何训田的“RD作曲法”等,都属于此类。这些“民族化探索”都对上海音乐学院新生代作曲家的民族器乐创作产生重要影响。值得注意的是,民族器乐创作还必须着重思考以下问题:中国音乐从本质上属“单音体制”,具有重单声而轻多声,故大部分乐器都是旋律乐器,多声乐器在少数。正是由于重视旋律,多数中国乐器都以独奏乐器为目标设计曲谱。尽管中国传统器乐中也有各类小型合奏形式,但其中乐器的频响范围过于集中且重叠,并存在乐器的“声压级”难以匹配等矛盾。这些问题都给民族器乐合奏创作和重奏创作带来难度。上海音乐学院新生代作曲家正是借鉴前人探索,克服了这些困难,在民族器乐重奏创作上作出新的尝试,呈现出音乐形态的结构与多重性。《瀚海孤烟》是青年作曲家李博为笙与扬琴而作的民族器乐二重奏作品,是其民族室内乐套曲《聆听宁夏》中的一首。这首作品描绘了宁夏地区那种在沙漠、胡杨林之间萧瑟、空灵、寂静相交织的艺术境界。作品使用的两件乐器均是传统器乐中少有的多声乐器。作曲家在创作中采用大量的叠构手法及多重设计,在较大程度上发挥两件多声乐器的演奏性能,并以悠扬、灵动、多变的旋律塑造出一个富有地域风格和民族色彩的音乐形象。这部作品的音高材料来自“花儿”,其特性音调以“花儿”中的“四度”和“双四度(羽—商—徴)”为主。[5]作曲家正是围绕“四度”和“双四度”进行了纵向叠置的多重设计。如谱例5所示:纵向上,笙声部围绕特性音程和旋律要素,以“A-D-G”四度叠置的和声框架向外部生长,并将旋律要素叠合进和声结构之中。与此同时,扬琴声部在持续音的基础上,以四度支声的形式向上为旋律拓展空间,呈现出旋律与和声关系的多重性。

谱例5 李博《瀚海孤烟》第21小节

旋律音高的组织方式上,作曲家采用了复调化的多重组合形态(见谱例6),将笙与扬琴分成两个声部,进而在四个声部之间形成复调关系,并逐步叠入。横向旋律以“四度”“双四度”结合级进的方式构成线条,同时在纵向上以平行四度作支声式的声部支撑。最终在整体上构成横向旋律与纵向支撑关系、对位关系的有机统一,并巩固了特性音程。

谱例6 李博《瀚海孤烟》第35~38小节

在乐器的音响表达上,作曲家们倾向于在同一件乐器中体现出动与静之间的冲突与融合。通常在多件乐器的重奏作品中,作曲家们更倾向于运用一种“捆绑”的方式,来明确乐器声部之间的关系,并用旋律、节奏或铺底作为衬托,且每件乐器可以各司其职,以降低演奏难度;在听感上每件乐器都是独立的,聚合在一起成为一个整体。这样,在不同的结构中就可清晰地划分出乐器之间的“主从”关系。然而,《瀚海孤烟》却在器乐音响的设计上呈现出一种“统一”状态。作曲家认为,“这两件乐器既可为主奏,也可互为伴奏”[6]。这样在音响上就形成一种共生关系,确保两件乐器的音响表达在大多数情形下都是同质的,时而像左手与右手,时而又像身体与影子。如谱例7所示:笙的声部以持续和弦和“A-G”两个音的往复形成一个双线条,扬琴高声部右手与笙的旋律重叠,低声部勾勒出一个明确的下行线条,同样形成一种多线条的音响。

谱例7 李博《瀚海孤烟》第5小节

在这部作品中,作曲家还多次运用笙的声部叠加,以推动旋律和拓展音响空间。随着高叠置和弦音响紧张度的逐步增长,以及吹管乐器高音区带来的紧张感,在扬琴声部快速震音的支撑下,将音乐力度与音乐情绪的紧张度瞬间拉升,加强了音乐叙事的推动力,同时强化音乐的戏剧性和音响张力(见谱例8)。

谱例8 李博《瀚海孤烟》第57~58小节

三、意象的传统观照与多元趋向

一部音乐作品的主体意象往往与作曲家注入作品的主题思想密切相关,是作品最为直观、直接或具体的外化形象,并大多都显露出作品的主观立意。不同作曲家对于音乐意象的传达方式有着不同选择,其中最直白明了的方式就是利用作品的标题或解释性文字进行描述。故而具有明确标题的音乐作品,大多都表明作家在创作前就已预设了音乐的叙事方式,并力图通过文本(乐谱)加以转述。这种“标题音乐”的创作思维并不完全来自西方,在中国传统器乐中也是多见的。正是这种“标题音乐”的创作思维,为音乐形象及其特征的呈现提供一种更加直观的表现方式,并用音乐主题或音乐材料作为某种音乐形象的表征,进而使其代表人物、事件、景象及心情,或呈现一种“固定乐思”,或形成“循环主题形式概念”——“采用一个反复出现的主题,有时它会具有形象的或象征的寓意,有时每次出现都是主题的变形,有时则起到曲中“成语”的作用,使一部作品中的各段落、各乐章之间具有某种统一性。”[7]在音乐意象叙事的历史发展中,西方音乐更加重视具象感,特别是音乐逻辑和内容叙事的同步和统一;而东方音乐则以抽象为主,“重在意会关联,文字标题与音乐逻辑形成一种既类似又不同、既亲密又疏离的关系”[8]。究其原因,当是源自中国传统文化的含蓄性,以及“含蓄为上”的审美准则。这种准则在诗词、书画作品中都得以充分体现,音乐上自然也延续了这种“书不尽言,言不尽意”的文化精神。而随着时代的发展,新生代作曲家们一方面着手深挖传统文化内核,探索更多的表达与呈现方式,并力图用现代民族器乐的音乐意象和表现形式观照传统;另一方面力图以跨民族的多元文化为支点,吸纳聚合多种民族精神与文化要素,为现代民族器乐赋予更加丰富多元的文化价值趋向。竹笛与管弦乐队《笛域千秋》就是这样一部作品。这部作品是作曲家强巍昊为竹笛演奏家唐俊乔量身定制的,创作于2018年。这部作品先后运用了曲笛、新笛、梆笛三种不同竹笛及其非常规演奏技法,并使竹笛的演奏技法得以拓展。作曲家试图将《笛域千秋》这个标题中的“域”理解为“场”,即一种用意识营造的文化空间。这种空间可以通过不同的音乐情感和技术手段进行拓展,包含技术配合、音乐张力、情感理解等多个方面。在这部作品中,作曲家以“竹笛”这件乐器本身作为音乐的主体意象,进而为之设计主题,以表现竹笛这件乐器的厚重历史,以及在技法和表现上的多种可能,进而用抽象的音乐语言多维度描述竹笛的器乐化形象,并借助这种形象的感知力,穿梭于不同的时域和地域,最终形成“域”的构造、拓展与聚合。为更好地用竹笛讲好“竹笛”故事,并把这件乐器的厚重历史与人文情怀展现出来,作曲家在音高材料设计上保持高度统一性。在配器上,双管乐队的编制为竹笛这件灵活且富有能量的乐器提供充分支撑;此外还用排鼓的炫技增添音乐的民间韵味,并用马林巴为快板增添炫技的色彩。正是通过这些技术手段,充分表达出作曲家对“竹笛”这一古老又现代乐器的神往。在音乐主题的设计上,为体现一种“守正”意象,作品以E音为中心音和轴线贯穿始终,以纯四度作为核心音程,并以横向和纵向两个维度对其进行小二度偏移作为调色手段。这种创作技法既保留了中国传统音乐中风格化的表达方式,更结合竹笛的表达性能,融合西方创作技法中的调色手段,拓展了竹笛的音乐语言场域(见谱例9)。

谱例9 强巍昊《笛域千秋》第33~35小节

作曲家还在协奏曲的规模中为竹笛设计了大段落的独奏炫技片段,其所使用的技法包括花舌、吐音、赠音、历音、打音、飞指等,极大程度上扩张了竹笛演奏技术的展示空间,拓展了竹笛的技术语言场域(见谱例10)。

谱例10 强巍昊《笛域千秋》第145小节

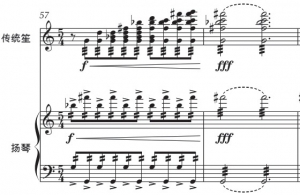

从曲笛、梆笛到新笛,随着画面和场景的切换,竹笛在音乐中的“场域”也在不断切换、拓展。如果说民族器乐的发展既要“守正”又要“创新”,那么从乐器本身出发或许就是一个很好的思路。其核心为,在自身的体系、语法、规则之内,于“守正”中不断挖掘新的可能,在“创新”中不断开拓传承的方向。《天启》是青年作曲家苏潇创作的一部笙协奏曲。这部作品的创作灵感来自作曲家在西藏地区采风中的所见所闻。作曲家认为,自然的风景是自然赠予人类的礼物,故命名为“天启”,并力图用笙与管弦乐队这一形式描绘出西藏的自然风光与人文风物,进而诠释作曲家对西藏文化的独特理解和感触。这部协奏曲原为苏潇的博士毕业作品,首演版本为民族管弦乐协奏曲,由吴魏担任独奏、吴强担任指挥,上海音乐学院民族管弦乐团共同演出,后经多次修改,成为现在的笙与管弦乐队版本。在作曲家看来,人类对音乐的第一个认知应是节奏[9],故这部作品十分注重节奏声部所发挥的作用。在作品的引子部分,作曲家为打击乐组写了一个长达18个小节的独奏段落。在打击乐组的节奏和音色处理上,其还将中国镲、大钹、小钹、定音鼓、大鼓等打击乐器进行线条性的勾勒。正是这种多线条的运动形态,在不断切换的节拍中,塑造出庄严、肃穆但又富有能感的文化氛围。值得注意的是,这部作品中主奏乐器笙有时更像是一件有音高的打击乐器,通过叠置和弦及其力度,给人一种叠加音响的张力,并在极大程度上突出节奏组合的色彩性,却在一定程度上弱化传统的音高、旋律、和声等要素在音乐情绪烘托中的作用(见谱例11)。

谱例11 苏潇《天启》第27小节

在配器处理上,作曲家试图让乐队更多承担调色盘的作用,并通过乐队的织体功能推动打击乐,将打击乐的情绪功能和色彩调配能力发挥到极致。总之,新生代作曲家在音乐创作中,为了表现不同的音乐意象,运用不同的音乐表现手法,同时也呈现出不同的技巧性。在对这些音乐意象的观照中,充分彰显新生代作曲家对中国传统文化意象的认知和把捉,他们作品中的每个音符似乎都体现了当代作曲技法所呈现的中国传统意象及蕴含于其中的中国传统文化内核。

结 语

本文从音乐的形象要素、音乐组织形态与文化意象三个维度,对四位上海音乐学院新生代作曲家的四部民族器乐作品(《六歌》《瀚海孤烟》《笛域千秋》《天启》)进行了分析和探讨,不难发现他们的民族器乐创作是具有新意的。这些作品关于音乐形象要素的离散与聚合特征、音乐组织形态的叠构与多重性以及在音乐文化意象上的传统观照和多元取向,都不仅体现出新生代作曲家对民族乐器及其音色、艺术表现功能的独特理解,也反映出他们在民族器乐诠释和呈现中国传统文化时的把控及其独特手法。透过这四部作品也不难发现,新生代作曲家的民族器乐创作都在不同程度上运用了现代作曲技法,并藉此拓展中国民族器乐的艺术表现空间,使一百年来的民族器乐以及改革开放以来的现代民族器乐焕发出新时代的艺术魅力。上海音乐学院新生代作曲家是推动上海音乐学院原创音乐不断创新发展的中坚力量,他们的民族器乐创作及其审美取向,在一定程度上决定了上海音乐学院乃至上海地区民族器乐的发展方向和创作水平。在中国音乐不断繁荣的新时代,民族器乐创作需要创新发展,需要推动中国传统器乐乃至整个中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,并通过现代民族器乐创作的不断探索和实践,建构中国特色作曲技术理论体系,进而以此赓续、传承上海音乐学院作曲家在中国原创音乐上的优势和特点。

注释:

[1]郭树荟:《转型期的中国器乐专业音乐与当代社会发展现象分析》,载《音乐艺术》(上海音乐学院学报),2011年第3期,第88−89页。

[2]刘文金:《背景前景景象——发展中的新型民族器乐创作》,载《人民音乐》,1984年第11期,第12页。

[3]引自作曲家本人提供的文字信息。

[4]贾达群:《”中国特色作曲理论体系研究”项目述要》,载《音乐研究》,2022年第6期,第5−20、74页。

[5]贾达群:《”中国特色作曲理论体系研究”项目述要》,载《音乐研究》,2022年第6期,第5−20、74页。

[6]引自作曲家本人提供的文字信息。

[7]李波:《音乐主题的不同形态及处理方式》,载《星海音乐学院学报》,2004年第4期,第31页。

[8]姜小露、宫承波:《当代民族室内乐创作中的传统观照》,载《艺术传播研究》,2021年第2期,第60页。

[9]引自作曲家本人提供的文字信息。