摘要:本文以本科民族管弦乐法课程中弹拨乐组写作训练思路为研究对象,从弹拨乐声部功能性切入,对弹拨乐组的乐器构成与在民族乐队中承担的功能进行宏观概述,然后根据教学规律,从单声性织体写作到多声部织体写作中的重点难点进行循序渐进的讨论,并结合多个经典作品案例解读,为本课程的教师教学和学生训练提供了一种实践的思路。

关键词:弹拨乐 民族管弦乐法

自20世纪50年代中国广播民族乐团的成立与“彭修文模式”的建立,中国民族管弦乐进入到现代化发展阶段。由此形成的以吹管乐组、弹拨乐组、打击乐组和弓弦乐组为基础的民族乐队建制为当代国内乃至海外众多中国民族管弦乐团的发展奠定了坚实的基础。尽管此建制是借鉴西方交响乐团的产物,但是几代作曲家在数十年的创作实践中已经探寻出丰富有效的写作技术,为作曲专业学生民族管弦乐法课程的学习提供了大量的学习案例和丰富的经验。

目前对民族管弦乐法中弹拨乐组的研究集中在创作技法方面,而对于本科教学中相关教学思路和方法的论述较少。本文将从课程教学实践出发,笔者从宏观到微观对弹拨乐组的写作教学的思路进行了梳理,同时也对部分细节问题提供了个人的思考。

一、弹拨乐组的声部功能性

弹拨乐组是中国民族管弦乐队中一个重要的声部组,也是民族管弦乐团区别于西方交响乐团的重要音响构成要素。因此在教学中,我们需要始终把握住“弹拨乐组的独特性”去展开研讨,对弹拨乐组的乐器构成及其在乐队中的表现进行分解剖析。

(一)弹拨乐组的乐器构成

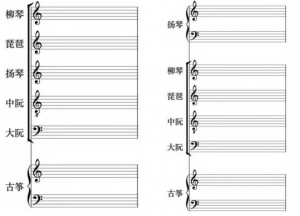

在当代全编制民族乐团中,弹拨乐组由柳琴、琵琶、扬琴、中阮、大阮5种乐器为主体,有时根据乐曲的需要,会增加古筝、三弦等特性乐器,总人数16~22人,见表1。值得说明的是,尽管早期民族管弦乐团中古筝为常规编制,但是由于当代音乐语言普遍在调式调性方面有着丰富的变化,所以古筝因其定弦限制逐渐在当代乐队中变为特性乐器。

表1

在当代常见的总谱格式中,我们可以看到主要有两种乐器排列方式,见谱例1。两种方式的基本思路是按照乐器音区自高而低排列,但是扬琴的排列位置体现出两种不同的认识,涉及乐器摆放位置及其功能定位。

(1)将扬琴放在琵琶和中阮中间,体现出运用扬琴特有的延音特性将柳琴、琵琶与阮族的音色融合在一起的音色思维。此种排列法适合将弹拨乐组放在乐队的中部横向排列。

(2)将扬琴放在弹拨乐组的最上方,采用大谱表记谱,体现出扬琴在整个弹拨组乃至整个乐队中的重要性。这种思维来源于传统民间合奏乐,扬琴常常扮演乐队指挥或声部统领的角色。此种排列法适合将扬琴放在指挥正前方,其他弹拨乐器放在乐队右侧。

谱例1弹拨乐组两种乐器排列格式

因此,学生在研读经典作品的阶段,需要多思考不同作品中扬琴所发挥出的功能性,从而在之后的写作训练中将乐器的布局与总谱中的排列相适配。

(二)弹拨乐组在乐队中的表现

塞缪尔·阿德勒在《配器法教程》中用前景、中景和背景来对音乐作品中的材料分配进行归纳定义:“①前景:最重要的声部,通常是作曲家希望被听众听到的最突出的旋律;②中景:复调旋律或重要的对位材料;③背景:伴奏,可以是和声型或使用复调或旋律型材料”①。弹拨乐组具有宽广的音区,可完整地展示出乐队织体中的前景、中景和背景。因此该乐器组在音乐作品中的运用需要根据不同的声部层次去展现其不可替代性。

(1)前景中的表现

在民族乐队的音响前景中,弹拨乐组的高音声部有着出挑的表现力,如柳琴、琵琶,在演奏大多数性格的旋律时都能展现出个性。需要注意的是,在表现长线条旋律时,弹拨乐组并不具备笛子、二胡等线状音色乐器的优势,因为长时间的轮音所夹带的杂音容易使听众产生听觉疲劳感。所以在前景中展现弹拨乐组的时候,我们应侧重考虑如何发挥点状音型的优势。

(2)中景中的表现

在写作训练初期,遇到运用弹拨乐组来呈现中景部分时,我们需要充分考虑音色、音区两大要素的差异化处理。例如,当前景采用性格突出的高音乐器(如笛子、唢呐等),则中景使用中低音区的弹拨乐器为宜;当前景采用性格较为中庸的中低音乐器(如中胡、大提琴等),则中景使用高音区的弹拨乐器为宜。当熟练掌握此类处理之后,可以鼓励学生进一步去探索更为个性化的组合方式。但其中不变的关键原则仍是“差异化”,否则将很容易导致乐队整体音响混沌杂乱。

(3)背景中的表现

背景声部往往承担着和声和律动的功能,因此乐队音响背景中弹拨乐组的写作则较为容易掌握。一方面,弹拨乐器多弦演奏和声的性能,在和声的厚度上有着较为宽广的控制尺度;另一方面,弹拨乐器点状的音响在律动的表现方面有着天然的优势。其中需要注意的则是弹拨乐组与其他乐器组音响组合平衡性的把握。

综上所述,弹拨乐组中乐器种类多样,音色丰富,乐器组规模约占整个乐队人数的1/4,其音响具有很强的群感;该乐器组在民族乐队中的前景、中景和背景中均有着充分的表现空间,是民族乐队中极富特色、不可缺少的重要组成部分。

二、弹拨乐组中单声性织体写作思路解析

弹拨乐组中的单声性织体写作,意为将弹拨乐组中全部或部分乐器同度或八度齐奏构造出单一旋律织体运用到乐队中的写作方式,这是弹拨乐组获得清晰干净的音响最常规且简单有效的方式。因此我们首先需要以“点状音色”特性出发,去观察音型如何与演奏法结合共同构建出丰富的单声性织体。

(一)单声性点状音型的运用

作为弹拨乐组的基础音色,点状音色构成的音型既可以展现跳跃、动感的音乐性格,也可以展现厚重、深沉的音乐性格。在写作训练中,我们需要提醒学生不断深化对乐器法的认识,关注每件乐器的定弦和音位,以便长期培养出敏锐的直觉。笔者建议在训练初期尽量避免在抱弹类乐器上使用快速的大跨度连续跳进音型,因为此类跳进很容易导致频繁的跨弦演奏,会给演奏员的弹奏造成困扰。

在常规用法以外,作曲家们还会将音色要素融入到单声性织体中。如谱例2,在王建民《踏歌》第92小节处,作曲家将音色设计融入其中,将八度点状旋律拆分给多个不同音色的乐器,使之富有色彩变化,且同时也具有律动特性。

谱例2王建民《踏歌》,第92~93小节弹拨乐组

(二)单声性线状音型的运用

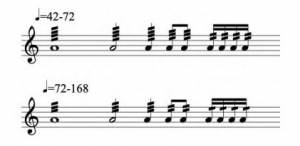

尽管弹拨乐组的基础音色是点状,但是通过轮音的使用,点状音响会呈现出线状的效果,使其富有歌唱性。在记谱方面,弹拨乐中的震音记号与速度之间的关系值得注意。如谱例3,笔者根据长期的创作经验和实际听觉结果进行总结,建议速度在每分钟42~72拍之间时,震音的密度保持在每个音六十四分音符时值为宜;速度在每分钟72~168拍之间时,震音的密度保持在每个音三十二分音符时值为宜。

谱例3弹拨乐轮音记谱建议

(三)单声性点线综合音型的运用

点线音型的综合运用是弹拨乐组单声性织体写作中的重难点。在传统民间器乐中,弹拨乐器将点状和线状音型相结合对旋律进行即兴加花是最为常见的演奏方式。在当代音乐创作中,这种手法也应当在弹拨乐组写作中综合运用,使写作出的音型在听觉上与传统音乐产生联系。

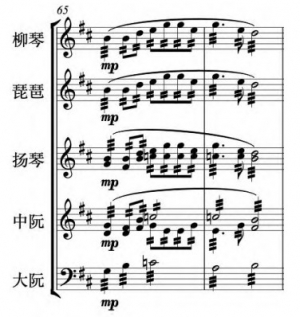

如谱例4,伍卓贤在《唐响》第65小节处小阮、琵琶声部的旋律,将点状音型旋律与线状轮音旋律横向结合在一起,展现出旋律起伏中丰富的疏密变化,传达出传统弹拨乐中独特的典雅。此处使得旋律富有传统韵味的关键点在于单音与轮音的交替使用。

谱例4伍卓贤《唐响》,第65~68小节小阮、琵琶声部

综合以上三点,笔者建议学生在弹拨乐组的单声性织体写作训练中,首先要熟悉乐器法,练习写作符合乐器性能的点状旋律;然后结合轮音技巧练习线状旋律的写作;最后再与各乐器自身的演奏技法相结合,练习综合运用点状和线状织体写作旋律,并尝试融入传统的音乐语汇,最终方能在弹拨乐组中写作出富有中国韵味的音乐语言。

三、弹拨乐组中多声部织体写作思路解析

在学生掌握了弹拨乐组单声性织体写作技巧之后,我们必须要明确这只是完成了第一个阶段的学习任务。因为在实际音乐作品的写作中,作曲家往往综合运用多种繁复的写作技巧,这就需要我们将丰富的多声部技巧与弹拨乐组的特性结合起来塑造音乐形象。

(一)和声性织体

和声性织体是西方音乐从文艺复兴向巴洛克时期过渡中逐渐演变出的音乐织体样式。随着调性和声体系的形成和发展,此类织体在共性写作时期担任着重要的作用,且在当代的民族管弦乐的创作中也依然有着广泛的运用。

如谱例5,赵季平在第二交响曲《和平颂》第一乐章中运用民歌《茉莉花》的素材,塑造出神圣肃穆的意境,采用了圣咏四部合唱的织体形式。其中主题声部和每一个内声部都运用了轮音的演奏法,整体音响具有丰满的群感,同时流畅的线条感也富有歌唱性。值得注意的是,该片段中的主旋律声部由柳琴、琵琶、扬琴高声部齐奏奏出,使其在整个弹拨乐器群中得以突出。

谱例5赵季平第二交响曲《和平颂》第一乐章,第65小节

又如赵季平《庆典序曲》开始处热烈奔放的音型,吹管乐和拉弦乐组都同时展示出乐思的旋律、和声、低音等所有要素。其中弹拨乐组运用了双音和多音扫弦的演奏法,发挥出弹拨乐器演奏和音的特性,并与旋律相结合,增加了旋律的音响厚度,使每件乐器都发挥出爆发力。

尽管中国传统音乐虽没有和声的概念,但是由于抱弹乐器大多采用纯四、纯五度定弦,使得传统音乐中存在着大量的四五度传统和音的现象。因此,笔者建议在和声性织体不分部的情况下,低音声部可适当多使用纯四、纯五度和音为和弦铺底,充分利用空弦音,如有需要可再叠加八度音。

(二)对位性织体

对位写作技法也同样来源于西方文艺复兴时期。然而民族管弦乐因其中国文化的属性,纯粹格律性的复调音乐在民族管弦乐的创作中并不具有很高的实践价值,学生在训练的过程中需要从复调音乐中提炼出核心思维,选择性地运用到写作实践中。

如谱例6,彭修文在《月儿高》第二段“江楼望月”开始第14小节处运用了模仿复调手法,古筝奏出主题,相隔两拍后中阮在主题下方纯五度奏出守调对位旋律,两小节后即开始进入到相隔纯四度的支声形态。如此使得两个对位声部既具有统一性,又能展现出中国传统音乐中的和音特色。

谱例6彭修文《月儿高》,第14~17小节弹拨乐组

经过和声性织体和对位性织体的单项写作训练后,可建议学生将多种织体形态组合起来进行自由写作,保持从点状音响出发去塑造各织体要素的基本思路。

结语

学生在弹拨乐组的写作训练中,第一步要树立起科学的乐队声音观念,要以展现中国民族风格为出发点,正确认识弹拨乐组的构成和其功能性是基石,从而不断深化对“弹拨乐组的独特性”的认识;第二步进入单声性织体写作环节,要始终强调弹拨乐组“点状音色”的特性,由简到繁、由单一音型到复合音型展开写作训练;第三步是在多声部写作中激发学生的创造性,综合运用多样的弹拨乐织体,从而实现自如的表达。根据以上分论解析,不难看出弹拨乐组写作训练是民族管弦乐法课程中最为独特、重要的一章内容。学生掌握弹拨乐组丰富的写作技巧,将在课程后期民族乐队综合写作中展现出突出的成效。

注释:

①塞缪尔 · 阿德勒《配器法教程》,中央音乐学院出版社,2010年5月第1版,p . 119

作者简介:孔志轩,苏州大学音乐学院讲师