摘要:音乐具有语言属性,在一定时空界域内音乐语言亦有“母语”、“外来语”之别。中国音乐具有独特语言属性,民族乐器“技法母语”是我们母系音乐语言的结构性“语汇”。它有稳定不变的古文明形态,也有自我更新的时空逻辑,在中国文明历史进程中担负着承载并唤起中华民族文化记忆的母语功能。中国民族乐器“技法母语”在漫长的历史发展进程中,形成了音色母语、音律母语、音调母语、情境母语等不同载体形式及多样地域风格。

关键词:民族乐器;技法母语;五声八音;礼乐;文化认同

引言

“技法母语”是笔者在《论民族乐器演奏技法之美学研究的必要性》[1](P90)一文中提出的概念:“这些演奏技法实际又是民族审美创造的结晶,是演奏表达的习惯用语,是审美习惯的活态存在,它给予这个民族的是‘母亲'怀抱中的温暖、慰藉及灵魂的安宁与安全感。如此,民族乐器演奏表达,需要遵循技法自在的逻辑:技法母语的基本形态、技法母语表达的习惯方式”②。具言之,“技法母语”是乐器演奏“技”、“法”本身,表现为乐器演奏的术语性语言单位,它是在长期演奏实践过程中逐渐沉淀和积累而成的、与民族音乐审美心理相生成相呼应的、各种乐器形制规定下的基本发音方式、演奏音响、演奏技术及技巧。从身份认同的理论视角认识音乐技法问题即可观察到:音乐技法具有民族语言属性,在一定时空界域内音乐语言亦有“母语”、“外来语”之别,“技法母语”是“民族国家”之社会文化所以成立的集体想象“媒介”[2](P1)中国民族乐器“技法母语”是我们母系音乐语言的结构性“语汇”。因而,可以进一步认为,中国民族乐器“技法母语”,是中国礼乐文明机制中用以构建认同的“母系文化”单位③,在中国文明历史进程中担负着承载并“唤起记忆”[3]、进行思想情感交流、实现文化身份认同的音乐母语功能。

进一步讨论“技法母语”问题的目的主要涉及三个主要方面:一是揭示技法母语的文化身份塑型机制,二是为消解近百年来民族音乐韵味被稀释、异化危机提供操作途径,三是为构筑民族乐器的文化主体地位和中华民族共同精神家园提供学理依据。

“技法母语”有稳定不变的古文明形态,也有自我更新的时空逻辑。对它的研究包括众多方面,本文重点讨论中国传统音乐背景下“技法母语”的载体类型和地域风格,有关“技法母语”身份认同机制的探讨、近百年中国音乐新技法的母语化转化问题等,已另拟文论述。

一、从音乐语言到“技法母语”

把音乐作为广义的语言艺术或认为音乐具有文字语言属性,或基于文字语言的方法论来研究音乐问题,古今中外都不乏先例,诚如学者所言:“每个民族都有自己的音乐语言”[4](P4)。在欧洲音乐史上,人们以音乐为语言之一种来表达思想感情的观念由来己久。特别是文艺复兴之后古典主义作曲家已开始从自我表达的角度来寻求新的创作动力,浪漫主义音乐的欣赏者也热衷于怀想音乐表达的情感内容。有学者说:“截止到18世纪末,表达性音乐的新式风格”[5](P101)。其所谓“表达性”,正是音乐语言观念的表现。汉斯立克在《论音乐的美》(1854)中批评当时的音乐美学研究沿袭“过去的一些美学体系”而“把美的哲学也称作感觉的学问”时,曾罗列了很多以音乐为语言的学者们的表述,如:

福尔克尔《论音乐的理论》:“音乐的音型跟诗艺和演说中的辞藻是一样的”;

米夏埃利斯《论音乐的精神》:“音乐史通过乐音的调节来表达感觉的艺术”;

克尔恩贝尔格《纯粹乐句的艺术》:“旋律(主题)是感觉的语言中的一个明瞭的句子”;

安德烈《音乐教材》:“乐音是描写、引起和培养感觉和热情的”;

苏尔策尔《艺术的理论》:“音乐是通过乐音来表达热情的艺术,正如在语言中通过词句来表达热情一样”;

韦伯尔《作曲艺术理论》:“音乐是通过乐音来表达感觉的艺术”;

韩特《音乐美学》:“(每一感情、每一心情状态)在音乐中它们也各有特殊的音调和节奏”;

理查德·瓦格纳《未来的艺术作品》:“心灵的艺术意识的语言是音乐”,音乐根本就等于“表现的艺术”;[6](P24-26)

可见,到19世纪浪漫主义音乐兴盛之时,以音乐为语言的观念已极为流行。而欧洲语言学④的兴起,促进了音乐语言问题的专门探索。

关于音乐语言的实证(民族音乐学)研究,可以巴托克《匈牙利民歌研究——试论匈牙利农民曲调的体系化》(1924)”[7]和柯达伊《论匈牙利民间音乐》(1935)[8]等为早期代表;美国音乐人类学家乔治·赫尔佐格(George Herzog)通过早期在非洲西海岸利比里亚(Liberia)关于“鼓语”(Drum Language)的调查写成《语音旋律与原始音乐》(1934),得出了一个跨学科研究的模式。[9](P452-466)

西方音乐人类学研究也关注音乐语言问题:内特尔在《音乐人类学的理论与方法》(1964)中讨论记谱问题时,从类似语义学的地方转向语音学方向,直接把音乐的语言属性和该地区语言的使用人、语系所在地联系在一起⑤由斯蒂芬·菲尔德(Steven Feld)和阿龙·福克斯(Aaron Fox)在《音乐与语言》(1994)中提出了“音乐-语言人类学”(Musico-Linguistic Anthropology)概念,并对此领域的研究视角和各种方法进行了分类,即音乐和语言(Music and Language)、音乐作为语言(Music as Language)、音乐在语言中和语言在音乐中(Music in Language and Language in Music)、其他课题中有关音乐的语言(Language about Musica—mnng()ther To. Dics)。[10](P25-33)

西方音乐哲学、音乐美学界对音乐语言的探索成果尤其丰富。较早译介到我国的音乐美学著述如:克列姆辽夫《苏联音乐表演的几个美学问题》(1959年中译本)"[11]中对音乐创作的表述以音乐具有语言性为前提;玛采尔《论旋律》(1958年中译本)[12]也直接使用“音乐语言”概念;戴里克·柯克更是直接以《音乐语言》(1959)写作,并将音乐语言的讨论引申至“音乐词汇”、“基本术语”等范畴的讨论中;[13](P141-205)阿萨菲耶夫《音调论》(1947)直接探讨“旋律语言的基本法则”,指出“在声调语言和诗歌语言和诗歌语言的紧密联系中经历了很长很长的人类听觉建设和人类听觉文化的阶段”[14](P163);马奎斯《20世纪的音乐语言》(1964)将旋律线、和声、织体、对位、十二音、多调性等作为音乐语言并专门论述它们在创作中的规范,[15]等等;他们都直接讨论音乐语言问题。近数十年来,在西方哲学界,关于艺术语言的讨论引起了语言学、符号学、结构主义、解释学等诸多领域的关注。斯蒂芬·戴维斯(Stephen Daveies,1950~)在《音乐的意义与表现》(1994)中为我们详细梳理了西方学术界在这方面的深入研究,我们今天尤其可以通过人们在音乐与语言之异同、音乐美、音乐意义的论争中观察到:人们对音乐所具有的语言属性的 否认,至今仍是徒劳的。[16](P1-45)音乐语言、音乐与文学、音乐与语词、音乐隐喻、音乐修辞、音乐交流、音乐构思、音乐逻辑、音乐中的引用、声音相似性、音乐表达、音乐表现力、音乐含义、音乐意义、音乐理解、音乐认知、音乐情感、声音情感、标题音乐、音乐中的符号语言、听觉的作为、音乐语义学等等范畴,至今仍是人们热衷讨论的领域⑥。

语言学研究引发的音乐符号学研究,则将音乐视为符号语言:德国哲学家卡西尔(ErnstCassirer,1874—1945)在《人论》(1944)中,认为“艺术可以被定义为一种符号语言”[17](P213-214);美国学者苏珊·朗格(SusanneK.Langer,1895—1982)继承了卡西尔艺术符号论,在《情感与形式》(1953)中进一步认为“艺术是人类情感的符号形式的创造”[18](P51),指出了艺术符号具有意向性、不可言说性、情感性和非推理性;法国符号学家罗兰·巴特《符号美学》(1984)把整个人类文化现象都纳入到符号学分析的范围。[19]音乐符号、音乐符号学方面的研究可以以库克(Deryck Cooke)《音乐语言》(1959)及艾普森(Gordon Epperson)《音乐符号》(1967)、塔拉斯蒂(Eero, ed.Tarasti)《音乐符号学》(1987)等为代表。

此外,以符号、术语来看待一些常用的音乐技法、音乐语汇,形成了西方音乐的术语化表示体系,例如罗伯托·勃拉奇尼《音乐术语对照词典》(2007中译本),我国音乐界也编写过诸如《外国音乐表演用语辞典》(1984)、《音乐表情术语字典》(1958)等,对西方音乐的技法性音乐“词汇”进行过梳理和解读词典。中国学者还曾撰写《音乐术语学概要》(2011)来描述西方音乐术语之学。可见西方音乐中,音乐的语言性、音乐技法的语言性与符号性认识,是由来已久并富有传统的。

在中国历史上,语言对音乐的生发关系、音乐技法的语言属性等认识,也是异常明确的。

“音乐语言”概念与古代文献中的“乐语”概念相近。《周礼·春官·大司乐》:“凡有道者、有德者,使教焉……以乐语教国子:兴、道、讽、诵、言、语。”郑玄注云:“发端为言,答述曰语。”[20](P140)上古诗乐舞一体,所谓乐语是以“乐”为言语的“答述”之“辞”,亦可理解为创作“乐”的“语汇”。乐语概念后来孽乳为歌词(诗)、语音(声调)两条发展脉络。汉代“诗”独立于乐以后,古乐答述之“辞”(歌词部分)逐渐脱离音乐而发展,形成一种“文体”即诗,如王夫之《张子正蒙注·乐器》“五言,乐语歌咏五德之言也”中,以乐语为所歌之文词,[21](P333)宋张邦基《墨庄漫录》云:“优词乐语,前辈以为文章余事,然鲜能得体”[22](P53),章炳麟《辨诗》谓“古者,大司乐以乐语教国子,盖有韵之文多矣”[23](P110)等均以歌词为乐语。从声调这一脉络来看,明清戏曲大兴之际,依文辞字声平仄创腔制谱之法渐趋成熟。明代徐师曾从声调之乐语演变的角度做出较详细考察:

按:乐语者,优伶献伎之词,亦名致语。古者天子、诸侯、卿大夫,朝觐聘问,皆有燕饷,以洽上下之情,而燕必奏乐,若《诗·小雅》所载《鹿鸣》《四牡》《鱼丽》《嘉鱼》诸篇,皆当时之乐歌也。夫乐曰雅乐,诗曰雅诗,则虽备共声容,娱其耳目,要归于正而已矣。

古道亏缺,郑音兴起,汉成帝时,其弊为甚,黄门名倡,富显于世。魏晋以还,声伎渐盛。北齐后主为鱼龙烂漫等百戏,而周宣帝征用之,盖秦角抵之流也。隋炀帝欲夸突厥,总追四方散乐,大集东都,为黄龙、绳舞、扛鼎、负山、吐火之戏,千变万化,旷古莫俦,呜呼极矣!自唐而下,雅俗杂陈,未有能洗其臣(尘)者也。宋制,正旦、春秋、兴龙、地成诸节,皆设大宴,仍用声伎,于是命词臣撰致语以畀教坊,习而诵之;而吏民宴会,虽无杂戏,亦有首章,皆谓之乐语。其制大戾古乐,而当时名臣,往往作而不辞,岂其限于职守,虽欲辞之而不可得欤?然观其文,间有讽词,盖所谓曲终而奏雅者。[24](P169)

近世学者对“乐语”的研究集中于文学史领域,认为“乐语,又名致语、教坊乐语、教坊致语、教坊词等”[25](P271),乐语的实质是“诗乐体系对雅言口语的命称方式”[26](P27)。可知,古代文献中的乐语概念尚非专指音乐语言。

受近百年西方音乐的影响,我国音乐学术界对西乐意义上的“音乐语言”、“音乐术语”深度接受,但对中国传统音乐形态中的“乐语”问题有所忽视。朱谦之⑦、杨荫浏⑧、章鸣⑨、武俊达⑩、韩培山⑪“等学者均对我国传统音乐中的文学、语言、文字问题或文学史中的音乐问题做出过开拓性专门探索,钱仁康[27]”、杨儒怀[28]、凌瑞兰[29]、姚恒璐[30]、钱亦平[31]、吴少雄[32]、刘畅[33]等学者大多从西方艺术音乐的观念、视角来审视音乐语言问题或语言的音乐性问题,取得了阶段性成果。但关于中国民族音乐的“音乐语言”问题的继续探索、尤其是关于民族乐器演奏技法的语言属性及其与中国民族音乐的历史及未来发展之关系问题,尚未引起学术界的足够重视。

《尚书》有云:“诗言志,歌咏言,声依永,律和声。八音克谐,无相夺伦”。郑玄以此为诗之起源。实际不止如此。这一记载还包含着远古、上古之“乐”的历史演变轨迹。在遥远的史前时代,先民以“乐”祭祀祖先、以“诗”抒发胸臆,随着歌咏形式、歌咏技巧的发展,于是发生音-声-律等相关理论认识;歌咏促进了乐器的技法性表达,而随着乐器发展,取自自然、以音色为核心标识的乐器制作材料逐步固定为八种类型,“八音克谐”使先民对天、地、人三者之间的“道”产生基础性认识仑理与秩序,于是先王功成作乐以定群生。汉儒追忆宗周社会“以乐语教国子,兴道、讽诵、言语”;《文心雕龙》也说:“声含宫商,肇自血气,先王因之,以制乐歌。故知器写人声,声非学器者也”[34](P364)。这些至少证明上古之乐即已被作为语言来认识,而器乐语言来自乐歌、乐歌来自语言音调。学术界对这一点已有一致意见,诚如杨荫浏所说:

(文学)形式的演变,都同语言的变迁和音乐的发展不能分开。

语言字调的高低升降影响着音乐旋律的高低升降。语言的句逗影响着音乐的节奏。

语言所用的音影响着音乐上的音阶形式。语言的风格影响着音乐的风格。[35](P474)

应该注意,“八音克谐”之所以能使整个族群社会成员“无相夺伦”、之所以能够“乐行而伦清”、之所以后汉儒人仍然怀想“俞,从品伦,伦理也”的上古礼乐经验,这中间有一个重要时间节点,那就是商末周初。笔者认为,商末以前和周初周公制礼作乐以后,“乐”之名实全然不同。在这个时间节点上,“乐”之观念及实践发生了重要变革,亦即“礼自乐出”这一政治、文化变革。这一变革的核心是以往以“乐”之名义涵盖的宗庙所在之地、祖先祭祀之事,由于“殷荐之上帝,以配祖考”继而“以天帝兼摄人王”等具体政治要求,促成了“周初意识形态变革和祭祀体系重构的逻辑起点”,“周‘禮’在商代祀祖观念基础上,通过移天神以尊人王,构建起新的国家祭祀体系”,“至宗周‘禮’制定型,标志着‘禮’已从乐图腾中分离独立”[36]。也即是说,周初国家形态的“禮”定型以前,“乐”作为一种综合性祖先祭祀符号表示,它包含着后世所谓“五声八音”之乐和祭享祖先的仪式活动两部分内容。“因‘祖的非单一性’导致商代祭祀系统发生危机”,以上帝配祀祖考、移天神以尊人王的做法,使以往祭享祖先、“致鬼神示”的部分独立为周代建国后所建构的国家制度之“禮”;而以往“作动物”的音声舞容部分继续以“乐”之名义发展,成为后世“五声八音总名”之乐,亦即今所谓音乐之乐。此即王安石《周官新义》所谓“致鬼神示,作乐所先”、“作动物,则乐之余事”[37](P138)。由此观察,作为商末以前由甲骨文“乐”字所标识的祖先祭祀之“乐”,不仅早已包含着先民由语言而音声的历史足迹,同时还携带有明确的天地人伦秩序的观念基因。

后世经学研究一直对中国古代音乐的语言属性强调有加。例如,明儒韩邦奇(1479—1556)《苑洛志乐(卷八)》云:“乐本起于诗,诗本生于心,而心本感于物,苟八音无诗,八音何用哉?”刘濂《乐经元义》说“乐声效歌非人歌效乐”,何瑭《乐律管见》说“夫乐之始于诗言志,终于律和声”,把器乐的起源直接归于以语言文字来表达的诗歌。[38](P30-32)邵懿辰(1810—1861)《礼经通论·论孔子定礼乐》中说:“乐本无经,寓乎《诗》与《礼》之中,其体在《诗》,其用在《礼》,名六艺实止五经”[39](P6351)。其《礼经通论·论乐本无经》专篇又说:“乐本无经也,诗言志,歌永言,声依永,律和声。故曰诗为乐心,声为乐体。夫声之铿锵鼓舞,不可以言传也。可以言传,则如制氏等之琴调、曲谱而已”[39](P6351)。乐本无经说,也为我们揭示了中国古代音乐与语言、舞蹈三位一体的事实。实际,《礼记》、《乐记》、《淮南子“本经训”》、《毛诗序“情文声音”》、《陈旸乐书(卷六十一)》等都对“乐”起源于诗歌这一说法进行过疏说与阐发。朱谦之继承了乐本无经说:“所谓诗歌即是音乐,所谓诗经即是乐经”[40](P405)。朱谦之在《中国音乐文学史》中,详细探讨了远古三舞(八阕、蜡辞、弹歌)、诗(诗经)乐、楚声、乐府、唐歌诗、宋歌词、剧曲的音乐本质和具体形态表现。从中,亦可窥见中国文字语言与中国音乐语言之间的生发、被生发关系。

语言音调对中国音乐旋律的生发,经历汉魏乐府诗乐、唐宋燕乐、元明清曲乐发展,集中形成了中国音乐旋律音调的“字腔”传统(如昆曲创腔制谱的“依字声行腔”)。在此进程中,八音乐器广泛参与演奏实践,获得了丰富而深厚的演奏技法积累。明清以来的各种戏曲声腔艺术尤其对近三百年中国民族乐器演奏技法形成直接陶养,而古琴谱减字、工尺谱字、简谱数字以及民间吹管乐器“借字”技术等,都暗示了民间音乐将音符作为语言性文字来对待的古老观念,是中国民族音乐音调技法化、符号化的具体表现,今所谓附点节奏型及相关渐强渐弱技巧、简谱上的装饰音技巧,均可视为民族音乐特性音调的符号化标识。

综上,我们通过中西方学术界对音乐语言的认识观念可知,关于音乐的语言属性是无法否认的,而音乐技法也正是音乐表达实践中被作为符号性、语汇性基本操作单位来对待的母语性音乐语汇。因此,我们讨论中国民族乐器的技法母语问题,不仅需要从音乐的形式结构(乐句、陈述、引用、规则、乐器间交流对话、曲式结构的材料组成等)、操作方式(词汇、音乐元素组合、音乐素材的再现、句法系统、语气等口头语言特性)、表情目的(音乐的内容、情感的符号化、逻辑连接、指示)、理解方式(在时间中展开、整体理解、传递、刺激、唤起)、意义存在(文化、功能)等方面去认识和讨论,而且应该结合中国民族乐器自身情况来进行具体分析⑫。

二、民族乐器“技法母语”的载体形式

当代中国民族乐器“技法母语”,可从明清戏曲曲艺音乐、清代古琴音乐、各地方性乐种音乐、清末民国时期流派琵琶与流派古筝中追溯到一些特定存在形态。新中国成立后,二胡、古筝、琵琶、竹笛、笙、扬琴、唢呐、管子等民族乐器的技法总结、拓展,也使中国民族乐器技法母语注入新鲜血液。民族器乐乐种、乐器演奏流派和民歌、戏曲声腔艺术,可谓是“技法母语”的主要载体。张伯瑜《中国音乐术语选译900条》“意图把常用的中国传统音乐术语翻译成英文”[41],表明当代学者对中国传统音乐技法(如衬字、单催、粗吹、拆眼、帮腔、润腔、换头、回龙等等)的符号意味、音乐母语的载体形式均有所体认。

进一步讨论中国民族乐器“技法母语”承载形式,应对民族音乐母语起源之处有所认识。殷商“乐图腾”符号所指代的远古以来的祖先祭祀诸活动,具有地方性(可辨识性)、氏族伦理性、历史性、传承性、神圣性、文学性等,它们内在规定了上古仪式用乐中乐器演奏表达思维的语言性。经历漫长发展进程,作为中华民族“心声”的音乐母语类型多样,民族乐器“技法母语”具有元素性、生发性和稳定性等特征。其中,乐器制作材料内在规定了中国民族乐器的音色母语;乐器形制规定了基本的母语性音方式:即打击乐器与弹拨乐器的“音点”、吹管乐器的“音线”、弓弦乐器的“音腔”及相互间的技法交流;具有强烈文化识别功能的方言性语言音调及主要因此而产生的地方性音乐音调,深刻而直接地决定了中国音乐旋律线条的具体形态及音的装饰手法(腔)、音音连接方式(五声性)。因而,民族乐器“技法母语”主要有以下几种不同载体形式:

一是八音乐器藉由物理材质而凸显的“音色母语”。乐器振动体材质决定乐器物理音色,以多样材质制作的不同种类乐器,自我国上古时期即已广泛运用于各种音乐实践。这种音色审美形成的民族心理习惯和审美文化,至少在宗周时期已深入人心。据《国语·周语·单穆公谏景王铸钟》可知,约于西周(前11世纪一前771年)时期已出现“金石、丝竹、匏、瓦、革木”和“金、石、丝木、匏竹、鼓”[42](P94)的分类方式,此即按乐器发音材质不同而产生的“八音分类法”。乐器振动体材质,对乐器演奏音色具有基本规定作用,如瓦鼓的陶土音、笙竽的气簧音、琴瑟的丝桐音、笛箫的边棱竹音、埙的哨土音等等。这种带有显著材料听感的音色,具有各自独特泛音(谐波)结构,极易于辨识。就此而言,至少在周代,金、石、土、革、丝、木、匏、竹八种“音色母语”类型已正式在上古音乐审美心理中成形。此后,尽管不断有外族、外国乐器被汉化,亦有新生乐器出现,但主要传统民族乐器制作材质均未超越“八音”范围。各种不同民族乐器的独特音色,造成了稳定的音色审美民族心理。如呜咽的洞箫、荡涤的竹笛、近人声的胡琴、清微淡远的古琴、铿锵绮靡的古筝、珠迸金声的琵琶、喧哗热烈的唢呐等等,都是音色母语的显著表情特征。同时,民族乐器金色、石色、土色、革色、丝色、木色、匏色、竹色作为基本色彩性语言单位,随着各种乐器合奏形式发展,逐渐形成了一些乐器组合的演奏音色类型,如竽瑟乐的曼妙、金石乐的肃穆、鼓吹乐的庆祝等。一些长期流传的仪式用乐如六代乐舞、宫廷燕乐乃至五礼用乐,后世多有演变,形成各个不同的民间乐种性音色类型,影响深远。如江南丝竹的清雅、十番锣鼓的震荡、木卡姆的浓烈等等。可以认为,各乐器的独特音色和众多乐种的组合音色,淀着久远的音色母语思维。

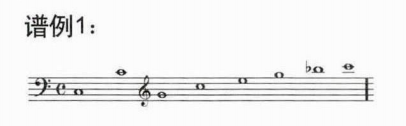

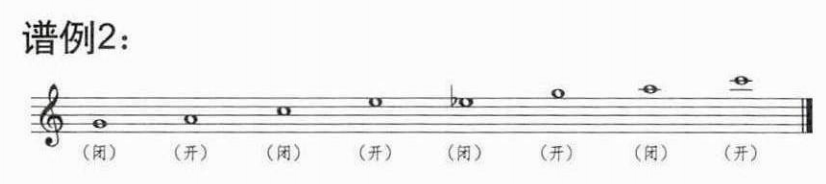

二是音阶旋法凸显的“音律母语”。在漫长的史前社会,先民对音阶的认识,应主要来自单管吹奏所产生的自然泛音列。即:一支一定长度、一定粗细的竹管(骨管),稍有功力者通过斜吹发声,至少可获得以下泛音列(见谱例1)。

由谱例1可知,后世所谓宫、角、徵三音均可通过空管吹奏产生。而通过手掌在管尾开闭,使闭管与开管、半开交替发音,便能获得如下音列(见谱例2)。[43](P172)

由谱例2可知,徵、羽、宫、角这一管上音律十分古老。后世经学研究⑬及近世考古学者的相关论说⑭“亦能证明:即便在西周礼乐实践中,在崇尚祖先之乐的观念下,商声、商调亦是“新”声。这种四声音律基础上的演奏实践,由于管律中缺少商声或云商声不是首(正)调概念下(或云黄钟宫系统内)的四正声之一,首调演奏时无法获得商音、更无法在首调概念下奏出以商为主音的商调式,通过“移宫换羽”获得的调式不是正调。故可认为,以宫、角、徵、羽四音分别为基础构建的音阶,自遥远的史前时期直至上古三代,仍广泛深入地运用于先民音乐实践,故而产生了宫、角、徵、羽四正声音阶和宫、角、徵、羽四“正”调。偏离正声、“正”调的犯“上”之商,是祖先祭祀之“乐”中伦理秩序观念首先排斥的。而这很可能就是《周礼·春官·大司乐》所载黄帝《云门》、尧《咸池》、舜《箫韶》等先代乐舞均不言“商”,周代“祭无商声”的根本原因。据此可知,黄钟宫系统下的礼乐实践,不仅谨守了远古管律传统而在其他乐器形制、音阶结构上有所遵循,而且黄钟宫系统四正声对后世音乐旋律旋法产生决定性影响,从而总体构成了中国音乐音律色彩的母语性格。就此而言,后世含有商声的五声音阶及商调式的广泛运用,后起于四正声观念。五度律、琴律广泛施用以后,中国民族乐器的音律色彩更加丰富,母语特性更其鲜明。

三是音色、音律基础上的五声性“音调母语”。中国民族风格音调的形成始于地方语言风格,而乐器演奏方式对乐器音阶、技巧手法具有内在规定作用。因此,民族乐器音调母形成既有地方语言影响,又有乐器形制所限定的技巧操作手法影响。金、石、革、木、土类打击乐器(明清以后有扬琴)的演奏方法是敲击,其产生的音响(有的是噪音)主要由点状音型构成,如编钟、编磬其演奏是双手执槌或连或断敲击发音,这就使音的连接依靠连续密集的槌击如滚奏等技巧,擅长缓慢、宁静的音调表达,而快速联结的音调变化相对困难。笙、竽、笛、箫、篪、禽、(律)管等竹音乐器,是中国古代音乐的旋律乐器,它们不仅使用双手改变音高,而且口唇也是发音、演奏的关键。因此,这种藉由气息与边棱激发的驻波振动或由气息振动簧舌发音,具有天然的声音线条和生理呼吸通感。同时,双手操控音孔直接实现音高的改变也被赋予灵巧多变的可能性。最重要的是,藉由三分损益律而形成的管乐器孔制,有严格的开孔位置要求,筒音及各不同孔位所发的音,均存在明显音响差异,因而这类管乐器演奏在顺应音阶排列规则的过程中,气、指配合的操作方式产生了较为显著的音调听感。气震音、呼舌音、指滑音等技巧也成为吹管乐器独有声线特点。琴、瑟、筝、琶等弹拨乐器的律制也存在类似情况:其发音方式主要通过手指肉垫或拨子或义甲拨动琴弦、另一只手通过按弦改变被拨琴弦长度以实现音高变化。因其基本发音形态为点状音型,要想实现点点联结和多点的线性,则须通过连续的拨奏。因而,这种拨奏音调也具有鲜明的手指操弦听感和点状音响,如轮指、摇指、刮奏等技巧。各弹拨乐器的音律、音调色彩都各具特点,如古琴、古筝、琵琶左手按弦作力度调整即可微调音高,擅于弦上的密集点状音型及跳动幅度不大的点点连接——吟、猱、绰、注及托、劈、弹、挑等技巧。琴的徽位制式使点状音更易于润腔,筝的琴码制式使各弦发音相对独立、单弦上演奏小滑音、多弦上演奏刮奏较便利等等。宋元以降,因戏曲盛行而迅速流行的弓弦乐器,其演奏发音以一手弓擦弦鸣引起琴筒共鸣,另一手通过改变弦长实现音高变化,擅长模仿绵长、起伏的人声腔调。弓擦弦鸣、莽皮润饰琴筒共鸣发出的音色带有鲜明的声腔特点。两根琴弦、右手以弓擦琴弦、左手以指按弦的演奏方式,造成了中国弓弦乐器的基本音调语汇,如揉弦、滑音、颤音等。各乐器在律制和音阶构成方式、点线结构方式、擅长音调类型等方面都各自具有丰富的个性化语言,因而也形成了民族乐器各具特点的“音调母语”。

春秋以降,四正声、四正调的长期流传和八音乐器的演奏音色、演奏方式,共同决定了中国音乐五声性音调的整体特点,如大二度、小三度级进,调式倾向性较弱、终止音模糊游移,明暗、柔直、迟速、悲喜等情感类型多样等。秦汉以降,儒家学者将商声非正声的管律现实附会于五行生克,从而演化出很多谶纬学说⑮,姑且不论。今从民间音乐色彩区来看,不同色彩区其音调相对稳定,每一民间音乐色彩区内都大量存在音调旋法相对统一、风格样式鲜明的山歌、小调、号子及曲艺音调、戏曲音调、乐种音调。因此,不同民族聚居地的音乐其音调母语也各具特色。

四是民族乐器演奏技法构建的“情境母语”。中国传统音乐的情感类型十分丰富。从高文化形态的音乐情感类型来看,可包括忧患之情、思念之情、故园之情、渔樵之情、欢旷之情等,音乐意境包括山水之境、花鸟之境、日月之境(季节、夜、月)、人生之境。从音乐功能层次来看,可包括祭礼祷祝功能、婚丧祈福功能、燕享娱人功能、雅集自娱功能、个人修养功能等。这些音乐情境、功能在漫长历程中逐渐形成稳定的音乐形式语汇,也形成了相对确定的技法母语组合形式,如散慢中快散的结构形式、崇尚淡雅的文人乐风、仪式音乐的祖先神灵想象、民间乐种的喜乐酸辛等,都可视为一种固有的传统音乐情境母语形式。

三、民族乐器“技法母语”的地域风格

在空间逻辑上,“技法母语”也以鲜明的地域风格为表征而存在。更深入地了解地方性语言声调对音乐旋律、乐器演奏技法的影响,需要从区域历史文化着眼。从地域文化史的角度看,今学术界将中国地域性历史文化归纳为三秦文化、齐鲁文化等24种⑯。而区域文化又与方言语系存在密切联系。关于中国语言的地域性划分,很多语言学家早已做过深入研究,如章炳麟的“九个语区”说、黎锦熙的“十二音系”说、王力“五大音系”说及现代语言学家的“七大方言区”说⑰等。当今学者有关民歌色彩区划分的研究也为我们提供了重要参考。苗晶、乔建中所著《论汉族民歌近似色彩区的划分》认为“汉族民歌近似色彩区”可分为东北部平原、西北部高原、江淮、江浙平原、闽台、粤、江汉平原、湘、赣、西南部高原、客家等十一个“色彩区”。[44](P60)黄允箴以南北为基础,认为陕甘、豫西、晋中、山东、东北属北方汉族民歌“原生型色彩片”下的五个色彩中心,而南方汉族民歌“迁移型色彩”则表现出与人口“一地多源”相关联的“一地多色”[45](P127)分布格局。除汉民族以外,我国还有50多个少数民族,他们中有的聚居地相对稳定,有的经历多次迁徙而散布全国各地;他们的语言文化有的仍保留着固有传统,有的在长期交流融合中发生变迁。总体上看,各少数民族的语言音调也和该民族的音乐音调具有密切关联。据此可以认为:

首先,中国民族乐器“技法母语”以地域性语言音调为基础发展形成。前文已及,音乐的地域风格其渊源,主要受地理环境、生活方式、民俗习惯、审美心理、文化传统等基础上的族民性格影响,很多都是直接或间接由方言语调发展而来。这种地方性音乐旋律作为一种“音乐方言”,对乐器演奏技法的形成和发展具有重要作用。今见很多民族乐器演奏技法都是对方言性音调的直接移入。拿竹笛来说,蒙古长调风格的三度颤音、陕北秦腔的压揉音、江南丝竹的颤叠赠打技巧、二人台的小三度滑音、河北吹歌的“回滑音”等,都包含着浓重的“音乐方言”味道。在以长江为界的地理因素、气候条件、生产方式、生活习俗、思维习惯、审美心理等因素的长期交互影响下,远在先秦即已产生了音乐“南”、“北”、“东”、“西”大风格类型的差异。进而,又因各“音乐色彩区”之间存在差异,便形成南北大风格类型中更为局部的不同风格中心。多数情况下,这种音乐地域风格与民族乐器“技法母语”细部结构具有同一性。“技法母语”往往具有与方言字腔相近的结构形式。方言字腔被符号化地运用于“音腔”,则成为特定民族乐器演奏技巧,如竹笛的吐音、滑音、剁音、顿音等技巧,琵琶的扫、拂、轮、吟、绰、注等技巧,古筝的点弦、波音、按音等技巧,二胡的回转滑音、波音、擞音、打音及右手的连弓、顿弓、抖弓等技巧,唢呐的气拱音、滑音、吐音、倚音等技巧。总之,笛、箫、胡琴、琵琶、笙、唢呐、古筝、古琴、扬琴、民族打击乐器等,不仅都有音色技法、音量技法、节奏技法、音高技法,都有连音、断音技巧,都有跳音、顿音技巧,都有强音、弱音技巧,都有渐强渐弱等音响表达方式方法,而且相同的技术技巧在不同地域风格、文化风格的表现上又具有不同的处理方式。这些不同,和语言的地域性关系密切。

其次,民族乐器“技法母语”地域风格类型,以该地域内长期存在并被广泛认同的地方民歌、地方戏曲、地方乐种等为基础而衍生、积累。其中,民歌类“技法母语”可以我国各民族聚居地内广泛流行的民歌曲调为主要依据进行观察,例如云南的《阿细跳月》三度四度跳音技法在口笛独奏曲《苗岭的早晨》、竹笛协奏曲《飞歌》中可见到其影子,陕北民歌《兰花花》在二胡曲《兰花花叙事曲》中使用回滑音、碎弓等技法来表现,蒙古长调在二胡曲《奔驰在千里草原》中使用三度滑音和三度颤音来模仿马头琴演奏,新疆维吾尔族音调在二胡曲《葡萄熟了》中采用头滑音、尾滑音等技巧来表现等等。戏曲类“技法母语”可以具有浓郁地域风格戏曲音乐为主要依据进行观察,例如陕西地方戏曲音乐秦腔的微升fa、微升的"bsi音及“碗碗腔”音调在筝曲《云裳诉》中使用力度夸张的摇指、托劈技法及左手双按、颤音技法来表现,在琵琶曲《渭水情》中,用大幅度吟、揉等技法来表现。东北“二人转”在笛曲《喜相逢》、《小八路勇闯封锁线》中使用剁音、滑音技法相组合来表现,秦腔音乐风格在二胡曲《秦腔主题随想曲》中采用模仿性的揉弦技巧来表现,秦腔板胡演奏揉弦技法在笛曲《秦川抒怀》中使用微升bsi至do之间的快速揉音技巧来表现,京剧音乐风格在《长城随想》第四乐章中采用了右手抽弓技巧,川剧(弹戏)剁板流水板在唢呐曲《天府好》中使用“紧拉慢唱”的循环换气技法来表现,等等。乐种类“技法母语”可从我国一些地方流传的乐种音乐为主要依据进行观察,例如江南丝竹风格在笛曲《欢乐歌》中使用颤音、叠音、赠音、打音技法来表现,在二胡曲《姑苏春晓》中使用富有弹性的揉弦、擞音、打音等技法来表现,在琵琶曲《江南三月》中使用左手的吟揉、右手经过弦使用慢弹挑技法来表现,在筝曲《枫桥夜泊》中则用精致细腻的摇指、按音等技巧来表现。此外,一些地方的歌舞音乐往往成为民族乐器“技法母语”的另一源泉,如云南彝族歌舞音乐“烟盒舞曲”、“海菜腔”在琵琶曲《彝族舞曲》中使用弹挑、轮指、扫弦技巧及推挽指法演奏滑音来表现,新疆维族歌舞音乐《赛乃木》在筝曲《伊犁河畔》中使用摇指、大撮、小撮技法来表现。

再次,“技法母语”地域风格类型还存在于特定的社会文化或风俗中,例如虞山琴派清、微、淡、远审美观念下的一些演奏技法,常常被视为文人化风格语言,是明清时期文人思想境界的标识;北方节庆仪式中的二人台则是晋陕内蒙一带民俗风格语言;细、小、清、雅的丝竹雅集演奏,则是江南城市市民阶层休闲风格语言;一定的题材、体裁也往往和一定的“生活风俗性音乐”联系在一起,“如婚曲、丧曲、舞曲、进行曲、军旅歌曲、颂歌、圣咏、劳动歌曲、摇篮曲、牧歌、山歌、船歌、儿歌、情歌等”[3]。这些风格性、风俗性音乐语言不仅是当地社会文化风俗的象征,也具有“唤起记忆”的语言功能,而且通常都由具体演奏技法支撑。而能够表达某种风格、表现某种具体生活风俗的乐器演奏技术技法,无疑也可视为“技法母语”。

结语

中国民族乐器演奏技法作为具体中国民族音乐的结构单位,它们经由漫长的历史实践和本民族心理积淀而逐步定型。宗周礼乐思想内在规定了后世中国民族乐器技法文学性表达思维与母语体系(五声八音),乐器形制(材质与结构)规定了基本技法母语的音色类型、点线形式及相关结构原则。而母语性技术技巧在时间、空间格局内,又生成和演化出多种“技法母语”的逻辑类型和具体样式,“技法母语”生生不息。其中,方言字腔(音韵)作为戏曲音乐结构原则,是明清以来中国民族乐器技法母语进一步丰富发展的主要动力。具有时空逻辑的“技法母语”被符号化地运用于演奏实践,是中国民族乐器演奏技术技巧的重要特征。因而,如同文字语言的写作、表达和解读一样,不论是乐曲创作、演奏实践还是民族音乐理解,各民族乐器演奏技法都应被作为一种音乐母语来对待。“技法母语”有自己的属性(如稳定性、地方性、逻辑性等)、有自己的生成来源、有自己的形态类型、有自己的组合原则、有自己的发展演变规律、有自己的价值和意义。它们既是唤起民族文化记忆的音乐母语,也是中国传统音乐意义生成乃至传承交流的基本“术语”。民族乐器“技法母语”研究,既是中国音乐美学关注音乐实践无法回避的对象,也是民族乐器演奏艺术研究的重要课题,也是重建中国民族音乐现代价值的根本途径。

注释:

①本文为笔者参加“第十届全国音乐美学学术研讨会”(中央音乐学院,2015年6月18日至21日)提交论文《中国民族乐器“技法母语”研究》之部分内容的扩写。

②文中还论述:“历时性与共时性相互交织的民族乐器音乐音色、音腔、风格、韵味等方面的具体多样技法,既是民族音乐审美活动的工具媒介,也是审美活动的产物。作为工具媒介,由于只有“母语”才能被听“懂”,才能引起心灵的共鸣,所以,音乐创造、审美活动必须依据音乐“母语”的相应法则。作为产物,这些演奏技法实际是民族审美经验的结晶、审美习惯的活态存在,它给予这个民族的是“母亲”怀抱的温暖、心灵的慰藉、灵魂的安仁……(“国乐改进”以来,一些民族乐器形制改革的经验教训是)多以牺牲“母语”或“母语”表达习惯方式为代价,(其教训)值得深刻反思。其中,最重要一点,就是我们对“技法母语”及其表达逻辑本身、对技法母语的重要性,缺乏足够和深入认识。所以,认识什笛等民族乐器“技法母语”的活态存在及其表达规律,无疑是中国传统音乐美学乃至中国音乐美学研究面临的迫切任务”。参见王晓俊《返本原道——中国竹笛演奏艺术的美学传统研究》,2011年南京艺术学院博士学位论文(导师:刘承华教授)。亦可参见王晓俊《中国竹笛演奏艺术的美学传统研究》第28页,北京光明日报出版社2016年版。

③相关讨论已另拟文。

④索绪尔的《关于印欧语言中元音的原始系统报告》(1878)提出语言是集体的习俗,反映在语法、语源、语音等方面,认为各种语言具有普遍性,即人类语言具有某种共同的结构。其相关理论开辟了现代语言学及结构主义语言学的先河。

⑤1958年,内特尔还在“音乐分析的语言学方法”一文中,以这一学派的音位程序为模式,陈述音乐切分成分(segment)的分布,从最小单元(音素)出发而形成旋律和节奏的分析结构,揭开了音乐学尤其是民族音乐学结构主义音乐分析的序幕。这场运动一直持续到1970年代中期。参见汤亚汀著译《音乐人类学:历史思潮与方法论》第162页,上海音乐学院出版社2008年版。

⑥这方面的著述很多,如:Deryck Cooke《音乐语言》,牛津大学出版社1959年版;Archibald Davison《音乐与语词》,华盛顿国会图书馆1954年版;GordonEpperson《音乐符号》、爱荷华中立大学出版社1967年版;CynthiaGrund《隐喻、悖论与音乐》,1988年In Rantaka等编辑;Glen Haydon《论音乐的意义》,华盛顿国会图书馆1948年版;FrankHowes《音乐与它的含义》,Athlone出版社1958年版;Justune Kingsbury《音乐中的情感表达》,布林斯顿大学出版社1980年版;Peter Kivy《声音与相似性:反思音乐的表现》,普林斯顿大学出版社1984年版;Peter Kivy《声音情感》,坦普尔大学出版社1989年版;Jerrold Levinson《音乐修辞》,JournalofAestheticEducation1990,Nol.;TerenceMclaughlin《音乐与交流》,Faber.1970;CarrolltonC.Pratt《音乐的意义:心理学美学研究》,McGraw-Hi111931年版;CarrolltonC.Pratt《作为情感语言的音乐》,华盛顿国会图书馆1952年版;MaxRieser《论音乐语义学》,Journa1ofPhilosophy,39,1942:421-432;VictorZuckerkand1《声音与符号:音乐与外部世界》,Roultledge&KeganPau11956年版;VictorZuckerkand1《音乐的意义》,普林斯顿大学出版社1959年版;LeonardMeyer《音乐的情感与意义》,芝加哥大学出版社1956年版;LeonardMeyer《音乐的意义与信息论》(美学与艺术哲学学刊)1957,15,412-424;等。

⑦按:朱谦之1923年在长沙第一师范讲演“中国文学与音乐之关系”、在贫民大学演讲“贫民文学与音乐文学”,著有《音乐的文学小史》。1924年在厦门大学讲授“中国文学史”科目,发表《再论中国文学与音乐之关系》(内有题记“1925年八月十五日西湖里湖”。1935年由商务印书馆出版朱氏《中国音乐文学史》,系我国第一部考察文学与音乐关系的专著。抗战爆发后、1949年9月之前撰成有《音乐文学运动》(原载《时代中国》第九卷第二三合期)。朱氏认为,“中国的文学的特征,就是所谓‘音乐文学'”、“所谓诗歌即是音乐,所谓诗经即是乐经”、“文学的起源就是乐器的起源,文学进化的大势、也是跟着乐器的进化而进化的”,见朱谦之《中国音乐文学史)载《朱谦之文集(第二卷)》第404、405、417页,福州福建教育出版社2002年版。

⑧杨荫浏《歌曲字调论》(1945)讨论了诗词配音、昆曲字调及字调与乐调关系等问题;此外,《语言音乐学初探》(1961讲义)、《漫谈汉语与音乐的关系》也都对音乐与语言关系问题有所论述。以上著述现收入《杨荫浏全集》第四卷。1952年万叶书店出版的《中国音乐史纲》中“近世期间音韵学与词曲的关系”部分,从音韵、曲韵、声韵与音乐之关系、字调与乐调之关系、词曲音乐等诸方面,对音乐与语言之关系进行了探讨。此文现收入《杨荫浏全集(第一卷)》,凤凰出版集团2004年版。

⑨章鸣《语言音乐学纲要》以现代语音学、传统声韵学、诗词格律知识,从语音、依字行腔、曲韵、方言等几方面,综合探讨我国民族民间声乐艺术中语言与音乐的关系。参见章鸣《语言音乐学纲要》,北京文化艺术出版社1998年版。

⑩武俊达《昆曲唱腔研究》从曲牌、板式、调式、腔格、曲调、节奏、曲式、套式九方面对昆曲唱腔进行剖析。

⑪韩培山《音乐语言论》从“音乐语言的特性和本质”、“东西方音乐语言的比较”、“音乐语言的构成元素”、“音乐语言的生成和发展”、“音乐语言的表达形式”、“音乐语言的解读与应用”、“音乐语言的风格”等方面展开讨论,特别对中国音乐语言,在“虚”的意境、“和”的精神、“线”的形态方面做出深入分析。参见韩培山《音乐语言论》,北京中国文联出版社2006年版。

⑫笔者已撰文《中国民族乐器“技法母语”的历史逻辑》(2016年1月已投稿)。

⑬如“此乐无商者,祭尚柔,商坚刚也”。(《周礼》郑玄注)“凡音之起,由人心生。单出曰声,杂比曰音。泛论乐法,以五声言之。其实祭无商声”。(《周礼》贾公彦疏);陈旸《乐书》“周之作乐非不备五声、其无商声,文去实不去故也”;《朱子语类》“不是无商声,止是无商调耳,奏起来,五声依旧皆在”;等等。

⑭方建军曾指出,“迄今出土的西周早期编甬钟,一般为3件一套。由于编钟大多保存状况大佳,测音结果不甚理想,所以还不能总结出音阶结构的普遍特点和规律。然而,西周中期和西周晚期,周朝王都地区的陕西,所出编甬钟的材料已经比较丰富,其在音阶组合上有一个明显的共同特点,即:一般8件合为一套,正鼓音和侧鼓音连奏、可以构成羽—宫一角—微四声羽调音阶结构。这种特点,也见于周朝王都以外发现的周文化系统编钟之上,如晋国的晋侯苏编钟、虢国的虢季编钟等即是。从中容易发现,编钟的音阶确无商声。”参见方建军《音乐考古与音乐史》第161页,北京人民音乐出版社2011年版。

⑮清人王文清《周乐制考略》中的相关考说可以参考,其云:“其五声有商,而祭与佩玉皆无商者。康成云:‘祭尚柔,商坚刚。'杨收云:‘商声刚而木声下。所以取其正,裁其繁。’赵填云:‘商声金,周家木德,金能克木,作者去之。'或曰:五音相生,宫微居前,羽角居后,商在中,人位也。祭祀而去人声,示尽心于鬼神。又曰:声不用商,恶杀声也。以数说考之,则不用人声为当,顾以旋宫之法求之,则十二律皆有商声。朱子日:“不是无商声,止是无商调耳。”参见[清]王文清撰;黄守红校点《王文清集(二)》第847页,长沙岳麓书社2013年版。

⑯参见辽宁教育出版社1998年出版的系列丛书24种:三秦文化、齐鲁文化、荆楚文化、燕赵文化、台湾文化、吴越文化、两淮文化、徽州文化、三晋文化、巴蜀文化、江西文化、八桂文化、八闽文化、滇云文化、关东文化、草原文化、琼州文化、陇右文化、西域文化、岭南文化、青藏文化、陈楚文化、黔贵文化。

⑰即北方话区、吴语区、闵语区、粤语区、客家话区、湘语区、赣语区。

参考文献:

[1]王晓俊.论民族乐器演奏技法之美学研究的必要性[J].交响,2011(2).

[2](美)本尼迪克特·安德森著;吴叡人译.想象的共同体:民族主义的起源与散布[M].上海:上海世纪出版集团,2011.

[3]茅原,韩培山《论音乐语言》(文集)序[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2009(1),

[4]林华.音乐审美与民族心理[M].上海:上海音乐出版社,2011.

[5](美)F.E.科尔比著;刘小龙,孙静,李霏霏译。钢琴音乐简史[M].北京:人民音乐出版社,2010.

[6](奥)爱德华·汉斯立克著;杨业志译.论音乐的美——音乐美学的修改刍议[M].北京:人民音乐出版社,1980.

[7](匈)贝拉·巴托克著;金经言译.匈牙利民歌研究—试论匈牙利农民曲调的体系化[M].北京:中央音乐学院出版社,2004.

[8](匈)佐尔丹·柯达伊著;廖乃雄译.论匈牙利民间音乐[M].北京:人民音乐出版社,1964.

[9]GeorgeHerzog.SpeechMelodyandPrimitiveMusic[J].MusicalQuarterly(20),1934.

[10]StevenFeldandAaronFox.MusicandLanguage[J].AnnualReviewofAnthropology(23),1994.

[11]克列姆辽夫.苏联音乐表演的几个美学问题[A].论音乐表演艺术[C].北京:音乐出版社,1959.

[12]苏玛采尔著;孙静云译.论旋律[M].北京:人民音乐出版社,1958.

[13]戴里克·柯克著;茅于润译.音乐语言[M].北京:人民音乐出版社,1981.

[14]阿萨菲耶夫著;张洪模译.音调论[M].北京:人民音乐出版社,1995.

[15]G·韦尔顿·马奎斯著;蔡松琦译,20世纪的音乐语言[M].北京:人民音乐出版社,1992.

[16](美)斯蒂芬·戴维斯著;宋瑾,柯杨等译.音乐的意义与表现[M].长沙:湖南文艺出版社,2007.

[17](德)卡西尔著;甘阳译.人论[M].上海:上海译文出版社,1985.

[18](美)苏珊·朗格著;刘大基,傅志强,周发祥译.情感与形式[M].北京:中国社会科学出版社,1986.

[19](法)罗兰·巴特著;董文学,王葵译.符号学美学[M].沈阳:辽宁人民出版社,1989.

[20][东汉]郑玄注.周礼·春官·大司乐[M].汉魏古注十三经(上)[G].北京:中华书局,1998.

[21][明]王夫之,张子正蒙注(卷八)[M].船山全书(第十二册)[G].长沙:岳麓书社,2011.

[22][南宋]张邦基.墨庄漫录(卷七)[M].隗芾,吴毓华.古典戏曲美学资料集[G].北京:文化艺术出版社,1992.

[23]章炳麟.国故论衡辨诗[A].郭绍虞.中国历代文论选(四)[C].上海:中华书局,1964.

[24][明]徐师曾撰;罗根泽点校,文体明辨序说[M].北京:人民文学出版社,1962.

[25]任竞泽.宋代文体学研究论稿[M].北京:商务印书馆,2011.

[26]孙世洋.先秦礼乐文化与《诗经》研究初探[M].长春:吉林大学出版社,2012.

[27]钱仁康,音乐语言中的对称结构(一~四)[J].音乐艺术,1988(1、2、3、4).

[28]杨儒怀.音乐语言陈述结构的理论与实践(上、下)[J].中央音乐学院学报,1992(4)、1993(1).

[29]凌瑞兰.对我国音乐语言的探视[J].乐府新声,1993(4).

[30]姚恒璐.西方现代音乐中体现音乐语言陈述功能的特殊过程[J].黄钟,2000(2).

[31]钱亦平.20世纪下半叶音乐语言特点及结构类型[J].音乐艺术,2011(1).

[32]吴少雄。乐语对你说——漫谈音乐语言的语法、文法及其心理认可性[J].福建艺术,1996(1).

[33]刘畅.中国古代音乐语言与文学语言之关系研究[D].华中科技大学博士学位论文,2011.

[34][南朝]刘勰著;周振甫注释.文心雕龙[M].北京:人民文学出版社,1981.

[35]杨荫浏.语言音乐学初探[A].杨荫浏全集(第4册)[C].南京:凤凰出版传媒集团,江苏文艺出版社,2009.

[36]王晓俊.宗周祭祀礼出于乐图腾——“礼”自“乐”出考论之二[J].交响,2014(2).

[37][北宋]王安石.周官新义(附《考工记》解)(卷十)[M].台湾:台湾商务印书馆,1956.

[38]朱谦之.音乐文学史[M].上海:上海人民出版社,2006.

[39][清]邵懿辰.礼经通论[M].[清]阮元,王先谦编.皇清经解·皇清经解续编(第十三册)(卷一百六十八)[G].南京:凤凰出版社,2005.

[40]朱谦之.中国音乐文学史[A].朱谦之文集(第二卷)[c].福州:福建教育出版社,2002.

[41]张伯瑜.中国音乐术语选译900条[M].北京:人民音乐出版社,2009.

[42]邬国义等译注.国语·周语·单穆公谏景王铸钟[M].上海:上海古籍出版社,1994.

[43]刘正国.古禽与十二律吕之本源[A].唐朴林主编.古禽论[C].天津音乐学院内部资料,2000.

[44]苗晶,乔建中.论汉族民歌近似色彩区的划分[M].北京:文化艺术出版社,1987.

[45]黄允箴.汉族人口的历史迁徙与南方汉族民歌的色彩格局[A].洛秦.中国传统音乐学会三十年论文选(1980-2010)第二卷[C].上海:上海音乐学院出版社,2010.