摘要:中国民族乐器“技法母语”的历史逻辑,根本上是点、线、腔的结构力发展逻辑。用四个历史时期中两个对应关系来表达,即为先秦时期金石、吹管乐器与点线演奏技法奠基;汉魏时期语言性表达与演奏技法独立性确立;唐宋时期弹拨盛世与演奏技法时空意象塑造;元明清时期弓弦“包腔”与演奏技法润腔体系建构。“技法母语”是“唤起记忆”、构建民族乃至国家认同的重要媒介,也是当今中国民族音乐价值重估与学理重建的根本依据。

关键词:中国民族乐器;技法母语;身份塑型

引言

“技法母语”①是对中国民族乐器演奏“技”与“法”所具有的“母语”属性的标示。中国民族乐器“技法母语”基于各乐器长期演奏实践不断积累形成,是与相对稳定的民族音乐风格及审美心理相生成、相呼应的演奏方式方法和技术技巧。本文通过进一步钩沉、辨识、归纳各民族乐器“技法母语”历时性样态,概括其主要特征与文化意涵,分析演奏技法与母系音乐文化乃至未来中国文化之间的关系,其意义主要体现在三方面:其一,促进“技法母语”在音乐实践中的运用,为消解技法运用“根性失落”危机,摆脱演奏技法在教学传承中的“异化”及“异化”导致的民族音乐韵味散失、民族乐器文化身份迷茫等困境提供支持;其二,基于“技法母语”的音乐史学考察,为合式解读中国古代音乐文献并跨越民族乐器技法研究与古代音乐经验、与近现代以来音乐教育反思间的鸿沟提供支持;其三,揭示“技法母语”的文化身份塑型机制,为重估中国民族音乐现代价值,构筑民族乐器文化主体地位和中华民族共同精神家园,打破中国音乐与未来中国文化建设、民族审美心理培养及民族情感体验等缺少主动关联的尴尬现状提供支持。如果说“认识自己”是“改造世界”的前提②,则考察中国民族乐器“技法母语”的历史逻辑应是当前迫切任务。

作者简介:王晓俊,男,文学博士,南京艺术学院副教授,上海音乐学院在站博士后(合作导师:韩锺恩教授),上海音乐学院“生态音乐学团队”特聘专家(南京210013)。

①笔者曾在《论民族乐器演奏技法之美学研究的必要性》一文中提出“发扬传统音乐美学要研讨演奏技法‘母语'”的观点(载《交响-西安音乐学院学报》2011年第2期),并对“技法母语”概念做出论说。稍后,又在博士论文《中国竹笛演奏艺术的美学传统研究》(2011年5月答辩通过,导师:刘承华教授)中就中国竹笛这一乐器的技法母语研究提出己见。详见王晓俊:《中国竹笛演奏艺术的美学传统研究》,北京:光明日报出版社2016年版,第28页。

②宗白华:《美学散步》,上海:上海人民出版社1981年版,第68-69页。

一、先秦:金石、吹管乐器

与点线演奏技法奠基

从音乐发生学角度言之,敲击乐器理应较早产生。一般认为,敲击乐器是由生活用具发展为兼有乐器功能的用具。笔者曾考证,甲骨文中的“豆(鼓)”字是远古祭祀中以“豆(古盛食器)”荐馐的仪式表示,它指挥仪式程序的进行(即古文“节奏”本义)③。《吕氏春秋》“古乐”篇有云“黄帝又命伶伦与荣将铸十二钟”④,《尚书》“益稷”有云“下管畿鼓,合止祝敌。笙镛以间,鸟兽跄跄”⑤,这是我国敲击乐器起源较早且很早就有节奏性和音高性两种发音方式的证明。裴里岗文化、仰韶文化、龙山文化、马家窑文化、陶寺文化、二里头文化等新石器时代文化遗址所出多种类型龟铃、陶铃、土(瓦)鼓、鼍鼓⑥均属前者,它们以手振、掌击、执横桴敲击等方式形成短促、无具体音高的噪音性点状音型。约于公元前2000年以后,随着石器制作能力提高和青铜冶炼技术发明,特磬、大铙、编铙、建鼓等⑦相继出现。按一定乐律规则排列的编磬、编钟的发明,不仅证明先民对乐器点状音响的开发向着点音延长的方向进取,也标志着史前敲击乐器已有音高演奏功能。有学者统计:所见出土商代与西周馎共23件、西周甬钟346件、西周铜铙66件、西周石磬约114件⑧;从更广的时间范围来看,自远古至战国,文献所见打击乐器中革类40种、金类29种、石类7种、土4种。可知,编磬、编钟凭借精细的制作工艺和“耳听齐声”的精准音高,在上古乐器大家族中长期居于祭祀乐仪统领地位。树击发音并获得音点的延长、藉大小不等的金石之器获得一定音阶,反映出我国上古敲击乐器发展的独特取径。同时,金石乐器作为宗周祭祀乐仪的音声主体,以带有一定延音的音点和典雅清和的音色、音阶,在庄严隆盛的神性氛围中涤除了殷商卜筮的神秘、纵情。尽管上古文献缺乏敲击乐器演奏技法专门表述,但金石之声作为宗周礼乐文明标志,其演奏技法高度发展毋庸置疑。钟磬之音是中国民族音乐中古老的母系音响形式,为后世乐器演奏奠定了点音审美的心理基础。

沿着以人手的指掌技法作用于介体获得音响的思路,先民也在上古时期发现藉手指弹拨丝弦获得音点的规律,于是有琴、瑟、筝等“12种”上古丝弦乐器发明,“鼓”之技法动作称谓逐渐演变为敲击发音的乐器专名。“庖羲作琴,神农造瑟”,“舜作五弦之琴以歌南风”等史载传说暗示了中国弹弦乐器悠久历史。由于琴、瑟、筝类弹弦乐器主要由木、丝制成,地下存留时间较短,因而目前所见出土弹弦乐器年代较晚。丝弦类乐器以弹弦振动发出点状音并借助共鸣体美音的基本制式,在上古时期即已确定。由于弹弦乐器较一般钟磬类打击乐器音域宽广,且旋律演奏更便利,尤其是手指弹拨的发音方式使音点之间的联结更为便捷,密集的音点遂有连接为音线的可能。这种藉点成线、可点可线的演奏方式,使弹弦乐器表现力迅速提升,逐渐形成独特的点线形态结构方式和审美范式,乐器点音演奏技法进一步丰富。

③王晓俊:《“豐”之字形出于祭祀之“壹”——“礼”自“乐”出考论之一》,《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2013年第4期,第48-55页。

④陈奇猷:《吕氏春秋新校释,上》,上海:上海古籍出版社2002年版,第288页。

⑤[汉]孔安国传:《尚书·益稷》,《汉魏古注十三经》(上),北京:中华书局1998年版,第13页。

⑥以上文物图片见吴钊:《追寻逝去的音乐踪迹——图说中国音乐史》,北京:东方出版社1999年版,第8-31页。

⑦存见史前时期疆鼓12件、土鼓207件、特磬16件,商代编铙109件、石磬63件、大铙51件。见王清雷:《西周乐悬制度的音乐考古学研究》,北京:文物出版社2007年版,第199-219页。

⑧王清雷:《西周乐悬制度的音乐考古学研究》,北京:文物出版社2007年版,第222-251页。

⑨陈万鼐:《中国古代音乐研究》,《文史哲学集成》,台湾:文史哲出版社2000年版,第369页。

⑩陈万鼐:《中国古代音乐研究》,台湾:文史哲出版社2000年版,第369页。

⑪[东汉]马融:《长笛赋》,[南朝]萧衍:《昭明文选》第二册,上海:上海古籍出版社1986年版,第821页。

⑫[魏]嵇康:《琴赋》,[南朝]萧衍:《昭明文选》第二册,第835页。

人类对乐器线性音响探索的进步得益于吹管发声。有学者将吹管乐器发声与用火文明相联系,认为远古斜吹法演奏的禽,极可能滥觞于人类早期吹火筒,河南舞阳出土的贾湖“骨禽”便是证明。

禽这种单管无底制式及斜吹发音方法,在几千年的历史变迁中,生发出单管有底竖吹、编管有底竖吹、单管设塞并开吹孔横吹、单管设塞加义嘴横吹、剡除横笛之吹孔竖吹、加哨嘴直吹等一系列形制和吹法,终形成中国民族吹管乐器大家族。这些吹管乐器即包含了气激边棱发音、气激簧鸣发音的原理和斜、横、竖、直等不同吹奏方式,以及手指以迟速、顺逆之法开闭音孔获得音高变化的指法经验。同时,在音色上,竹、匏、木、土等不同材质的管腔振动呈现各异的声音色彩;在音响形态上,凭借口、唇变化和吹奏气息的粗细缓急,擅长表达连贯的旋律线,形成以线性表达为主的吹奏音响。可见上古时期乐器线性演奏表达思维已趋成熟。

战国宋玉《笛赋》是目前所见有关吹管乐器的最早赋文。其中有“延长颈,奋玉手,擒朱唇,曜皓齿”;“吟清商,追流徵,歌伐檀,号孤子,发久转,抒积郁”;“呵鹰扬,斥太一";“激叫入青云,慷慨切穷士”等技法描述。也记载了凄凉悲壮的《阳春》《北郑》《白雪》《清商》《流徵》,激昂怨愤的《伐檀》《孤子》,歌颂时代英豪的《易水》之章,表现亡国之痛的《麦秀》歌诗。而“声淫淫以黯,气旁合而争出,歌壮士之必往,悲猛勇呼飘疾”等描述,则显示出吹奏者气息喷薄、音调激越且富有歌唱性等特点。这些曲目风格各异,是绝郑遗、离南楚的奇曲雅乐,慷慨悲壮的情感反映出当时“笛”的非凡表现力。

“黄帝命伶伦作律”传说显示,上古管律与管乐器存在直接关联。北宋陈旸《乐书》云:“吹以口为主,而尚人气故也。”《朱子语类》云:“音律只有气,人亦只是气,故相关。”朱载境《律吕精义》云:“凡口吹者,是一等也。”崇尚“口”“气”的古管乐器发声观念,形成了中国上古吹管乐器“口-气”为主的技法追求和审美取向。以生理呼吸为基础的管乐器气息技法,生生不息、变化无穷、易于通感,奠定了我国上古线性旋律审美的心理基础。

吹管乐器的线性表达与敲击、弹拨乐器的点状音响形成显著结构性张力,使上古乐器家族形成三足鼎立局面。《吕氏春秋》“古乐”篇中载有先王图腾乐舞创制和乐器发明传说,从中尚能窥见吹、弹、击三大类乐器技法状况。《诗经》《尚书》《周礼》《左传》等文献中的有关记载,也可侧面反映当时乐器演奏技法在雅淫、南北(风格)和祭祀实践中的具体表现。以《诗经》为例,其305篇皆入乐演奏,诗中明确提到的乐器有琴、瑟、箫、管等29种,其曲式结构有数十种之多。可见先秦金石、吹管等乐器及乐曲的发展状况。

⑬刘正国:《笛乎筹平俞乎——为贾湖遗址出土的骨质斜吹乐管考名》,《音乐研究》1996年第3期,第66-75页;刘正国:《古俞与十二律吕之本源》,唐朴林主编:《古禽论——民族音乐文集》,天津:天津音乐学院内部资料2002年印,第173页。

⑭[战国]宋玉:《笛赋》,[清]严可均:《全上古三代秦汉三国六朝文》第一册,北京:中华书局1958年版,第75页。

⑮[北宋]陈旸:《乐书》卷140,《四库全书》原文电子版,经部:SK121。6[宋]黎靖德:《朱子语类》(六),北京:中华书局1986版,第2348页。

⑰[明|朱载境:《律吕精义》内篇卷之八,冯文慈点注,北京:人民音乐出版社2006年版,第603页。

⑱[战国吕不韦:《吕氏春秋》,陈奇猷校释,《吕氏春秋新校释》(上),上海:上海古籍出版社2002年版,第258-351页。

⑲张世彬:《中国音乐史论述稿》,香港:友联出版社有限公司1975年版,第21-26页。

上述表明,随着石器时代图腾乐舞发展和宗周礼乐制度施行,吹管、弹弦、敲击乐器合作表达模式确立,音乐旋律的点、线结构思维深入人心,音律母语、音色母语获得积累,点线技法母语、五声性音调母语构架形成的音乐母语体系完成奠基。同时,各乐器技法母语在礼乐演奏传统中得到统一,技法母语心理认同机制有效建立,乐行伦清、审乐知政、淫乐乱政等礼乐经验得到反复验证。

二、汉魏:语言性表达与演奏技法独立性确立

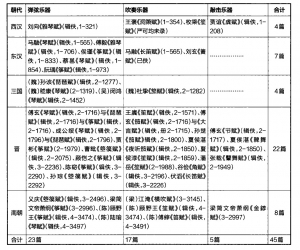

西汉以降至隋以前,乐器文献较先秦大为丰富。礼失求诸野——乐府采诗承继周秦献诗制度,使大量民间音乐得以向官方音乐汇流,鼓吹歌诗盛行,最终成就两汉魏晋时期民族乐器演奏的诗乐传统。大量乐器赋、音乐赋涌现。笔者统计,汉魏乐器赋共计45篇之多(见表):

表汉魏乐器赋统计一览表

表格中数据,笔者统计自严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》,北京:中华书局1958年版。篇名后的册数、页码均据此版本。

如表中所示,两汉乐器赋11篇,其中琴、筝赋数量较多;魏晋南北朝时期乐器赋35篇;三国时出现琵琶、笳等外来乐器赋,晋代不仅有琵琶赋、笳赋,也出现箜篌、鼙(鼓)舞赋。总体观察,弹弦乐器赋24篇,吹管乐器赋17篇,敲击乐器赋5篇。这些乐器赋内容一般包括描述乐器制作材料生长、乐器制作工匠与形制、音乐形态及功能、演奏状态、音乐情感内容及曲目等。也有很多演奏技术技巧的形态描写:王褒《洞箫赋》中的“挹”“执”“揪”“揄”“吻”“吮”,“形旖旎以顺吹、嗔函嘲以纡郁”,“气旁迕以飞射、驰散涣以遐律”,“吟气遗响连绵漂撇、连延骆驿变无穷”等;马融《长笛赋》中的“气喷薄以布覆、乍踌踮以狼戾”,“取予适时、去就有方”,“复扬”,“曲终阕尽、余弦更兴”,“繁手累发、密节叠重”,“众音猥积、以送阕终”等;蔡邕《琴赋》中的“屈伸低昂,十指如雨”,“清声发兮五音举,韵宫商兮动徵羽,曲引兴兮繁弦抚”、“左手抑扬,右手徘徊,指掌反覆,抑按藏摧”、“繁弦既抑,雅韵复扬”等;孙该《琵琶赋》中的“抑扬案捻、推搦摧藏”,“发下柱、展上腔”,“仪蔡氏之繁弦、放庄公之倍簧”等;嵇康《琴赋》中的“理正声、奏妙曲”,“扬白雪、发清角”,“检容授节、应变合度”,“器冷弦调、心闲手敏”,“改韵易调、奇弄乃发”,“飞纤指以驰骛、纷假嘉以流漫”,“声发越、闲声错糅”,“曲而不屈、直而不倨”,“疾而不速、留而不滞”,“翩绵缥缈、微音迅逝”等;孙楚《笳赋》中的“衔长葭以汛吹、噭啾啾之哀声”,“奏胡马之悲思、咏北狄之遐征”,“徐疾从宜、音引代起”,“扣角动商、鸣羽发徵”等;孙琼《箜篌赋》中的“远不假乎琴瑟、近不取于竽笙”,“浮音穆以遐畅、沉响幽而若绝”,“邈渐离之清角、超子野之白雪”,“数转难测、声变无方”,“或冉弱以飘沉、或顿挫以抑扬”,“或散角以放羽、或撼微以骋商”等。此时期乐器赋文,不仅反映出汉魏时期本土管弦乐器演奏发达、西域琵琶与箜篌迅速汉化的状况,也显示出这一时期吹弹乐器盛行且独奏意识确立的情形。

汉魏乐器演奏诗乐传统,是先秦宫廷礼乐文化经春秋乱世而由宫廷贵族向两汉士族(公卿大臣、富豪吏民)下移的结果。乐府采诗制度传承了民间孑遗的上古图腾之乐并经“孝文化”主张,“新声变曲”获得了官方祭祀用乐的地位②和民间沃土,八音乐器继续向民间深入。“丝竹相和”由此成为后世母系音响形式和民族文化基因。“五声八音总名”之“乐”的艺术性要求,引发“声无哀乐”的辩难,也使高文化阶层较以往更关注音乐实践。乐器演奏艺术因此被赋予一种新型文化功能:个体自我表达。陶渊明将“琴中趣”与“弦上声”加以分别,可谓是乐器主体意识超越乐器音响存在的标志。受魏晋“士人精神”激发,古琴备受推崇,《酒狂》等大量琴曲产生,也出现了影响后世琴学、美学及音乐实践的著述,如嵇康《琴赋》《声无哀乐论》及阮籍的《乐论》等。

乐器独奏意识根植于音乐表达的语言性逻辑,具体可作如下分析:

首先是“以五音正人声”。经历春秋之乱后,先王之风、讽诵之教失落。中原华夏古语(正声)在诸侯战乱、部族杂居、“人种不纯”的变迁中舛乱淹沉,但民间流传的五音十二律对古语有所保留。不论是汉初河间献王、叔孙通力图恢复雅乐还是杜夔、荀勖、沈约等于魏晋以降的乱世中勘正音律,其基本依据乃是民间尚存的音乐经验。其中,除以耳齐声的乐律经验、散落民间的古制(乐器、律尺)外,民间歌谣、器乐中的古音调也是确定正声的重要依据。汉立乐府采集代、赵、秦、楚的歌谣和乐谱,便有通过民间古乐歌词声调纠正日常语言中舛变之音的目的。“协律以乐为主”的说法,正是此时以古乐求正声的反映。《诗经》时代“以乐从诗”至此转变为“以诗从乐”。

⑳赵敏俐:《汉代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆2009年版,第76页。

㉑[唐|房玄龄等:《晋书》列传第六十四,北京:中华书局1997年版,第631页。

㉒[清]顾炎武:《日知录》卷五“乐章”,《顾炎武全集》第18册,上海:上海古籍出版社2011年版,第229-230页。4朱自清:《荷塘清韵》,北京:北京大学出版社2010年版,第34页。

㉓[清]顾炎武:《日知录》卷五“乐章”,《顾炎武全集》第18册,第229页。

其次是永明体格律建立。汉代乐府诗作法,是以音乐的五音(宫商角徵羽)来组织成千上万的文字(语音),使之合于已有的古乐曲调。但魏晋以来民族杂居、文化交融、语音系统混乱,音乐中的五音与语言字声已不相谐,于是产生了以四声平仄来对应音乐五音的做法。沈约在《答陆厥书》《答甄公论》中主张:改以往的“五音作诗”为“四声作诗”,“以文章之音韵同管弦之曲声”;字调的四声与乐之五声的对应关系是:宫、商对平声,徵对上声,羽对去声,角对入声。如此,诗律与乐律并行不悖。在语言大变的魏晋时代,以四声入五音作声诗,简化了写作和歌唱之间原有的“以累万之繁配五声之约”的复杂矛盾,也反映语言规则变化给音乐音调丰富带来新动力。而讲求语言音韵的根本原因,仍在于对纯正母语古音的追溯谨守,实际造成音乐表达对声诗表达的适应。

再次是五言二句与上下句乐段的结构模式定型。从黄帝时期《弹歌》“断竹,续竹。飞土,逐害”的两字一句结构到先秦《诗经》时代“关关雎鸠”等四字一句结构,再到汉乐府沿用旧乐谱入新辞的五字句型,再到之后七言诗兴起,我们可以观察到随着歌词字数增加,与字调相配合的乐句结构也在越来越复杂,音乐旋律也越来越长大。但字声与乐音的关系始终是诗、乐形式结构的起点。从叶栋《敦煌古谱译读》、陈应时《敦煌乐谱解译辨证》等著作对敦煌所出曲谱的解说中亦可看到,直至唐代,一音对一字、一拍一字现象仍然普遍。清代永璃、邹奕孝撰《钦定诗经乐谱全书》中所录《诗经》乐谱和清圣祖御定《御制律吕正义》以及允禄、张照撰《御制律吕正义后编》中所录祭祀、宴享、朝会乐谱,也基本保留着古老的一字一音形式。单从汉魏乐府诗五言二句为基本结构单元的韵律形式看,起承转合四句、双四而八等律诗结构,显然是古老的“上下句”

二句体结构的叠加。这种二句体与音乐的上下句韵律结构在形式上完全一致。这些都表明,语音(字声)与旋律、词汇与乐汇、句式与段式、归韵与落腔之间存在形式对应关系,根本上则是文字语言对音乐语言的内在规定。

总体观察,汉魏时期音乐表情技法语言化特征表现为两个层面:

一是乐韵形态的语言性。此时佛学与儒道思想相互激荡,整个社会文化思潮极度活跃,强化了两汉时期业已出现的音乐“文化寻根”意识、音乐母语意识。在语言字声向古乐音调“回溯”过程中,以四声入五音的永明诗体,引起乐器演奏实践对语言字声之平仄、语言格律及归韵的重视,乐器演奏表达的语言性思维得到发展。由于弹弦乐器的空弦散音更适合归韵,弦上揉、滑音技法也便于模仿字调、摆正字音,以至箜篌、琵琶传入后迅速补充了这一音乐实践的迫切所需。

二是音乐内容的语义性。随着民族之间的文化交流,各吹、弹、击乐器演奏技法在独奏形式兴起,音乐表达的语义性和音乐情境的思想性得到高文化群体擢升。魏晋以降,儒家政教基础和礼乐思想钳制力有所松动,玄学与禅道哲学乘虚而起,士人阶层藉由对道德功名以外的山水自然的肯定,来发现和确立自我。顾恺之“传神写照”、宗炳“澄怀味象”、谢赫“气韵生动”与“取之象外”及刘勰“神思”“风骨”"隐秀”等一系列美学命题,即为此时艺术技法追求内容意义的表现——音乐技法表现对象开始由外部世界向人的内心转移的同时,也丰富了吹、弹、击乐器的技法语言。乐府曲辞《思悲翁》《有所思》《上邪》《战城南》《平南荆》《克皖城》及《陌上桑》《峨嵋怨》《雉朝飞》等都显示着载《南齐书陆厥传》,见音乐的叙事性及山水自然的音乐母题化倾向。

㉔[梁]萧子显:《南齐书》卷五十二(列传第33·文学),《陆厥传》,北京:中华书局1997年版,第230-231页。

㉕沈约“答陆厥书”中语。见[梁]萧子显:《南齐书》卷五十二(列传第33·文学),《陆厥传》,第231页。

㉖陈应时:《敦煌乐谱解译辨证》,上海:上海音乐学院出版社2005年版,第154-169页。

㉗清]永璐、邹奕孝:《钦定诗经乐谱全书》,《文渊阁四库全书》第219册,台湾:商务印书馆1983年版。

㉘[清]康熙:《御制律吕正义》,《四库全书》第215-218册,台湾:商务印书馆1983年版。

㉙叶栋:《唐乐古谱译读》,上海:上海音乐出版社2001年版,第145-478页。

三、唐宋:捣弹盛世与演奏技法情境塑造

唐代是中国历史上空前开放的时代,“大量进入中原地区的乐舞,为汉族音乐文化输入许多新鲜血液。”“繁手累发”“珠落玉盘”的琵琶也进一步“华化”。琵琶、箜篌、筝、琴等乐器演奏技法的艺术表现力更加丰富,中国音乐史上的携弹乐盛世到来。大量域外音乐及演奏技法传入,促进了音乐作品中的时空想象,乐器“技法母语”体系由此拓展点、线技法结构力。除本为横吹曲、鼓吹曲遗传的歌诗外,唐宋以降的诗文、词乐、剧曲中也大量存在涉及各种乐器演奏描写的篇章。《乐书要录》《琴诀》《琴论》《羯鼓录》《教坊记》《乐府杂录》《碧鸡漫志》等有关著述对演奏技法均有所载。大量新作品及宫廷乐家、城市乐伎、民间乐户见诸载籍。“于时伶人乐工,无不极意尽妍,播为新声”而青史留名。两宋时期,随着城市发展、商业兴起,社会阶层中出现职业班社与艺人,音乐的“商品”属性得以凸显。由此,不论宫廷还是民间,有一种“乐”已摆脱宗周以来伦理观念束缚,由而独立为较先代“宴享”形式更纯粹的“临响”存在——娱乐音乐。高文化阶层的“临响”不仅给乐伎、艺人群体带来技法精进的澎湃动力,也将燕乐表达推上了古代诗学理论和音乐审美融合发展的高峰。

高文化群体通过文学化表述,使音乐情境逐渐聚焦人的思想精神,相关技法表现及音乐审美经验得到提升,确立了唐宋乐器演奏表达的情感母题和审美范畴。其中,作为各种吹、弹乐器表现主题的自然山水、花鸟虫鱼、日月风雷及戍边征人的乡思、闺阁思念背后的时代悲情、文人入世的忧患、渔樵遁世的逍遥、僧道超脱的禅境道情等,共同成就了唐宋时期乐器演奏塑造时空意象这一文学化表现范式。演奏技法对旋律音调、句式结构、情景意象的处理,经由文学性叙事修辞而塑造为四种主要音乐情境:

一是悲伤。古代文人的悲怀,往往与思慕明君、羁旅愁苦、身世飘零、今昔何夕、命运无常的惆怅联系在一起。唐宋诗篇中大量存在乐器演奏的悲情叙事,如“忽闻悲风调,宛若寒松吟”(李白《月夜听卢子顺弹琴》)、“琵琶弦中苦调多,萧萧羌笛声相和”(刘长卿《王昭君》)、“今为羌笛出塞声,使我三军泪如雨”(李颀《古意》),“管儿为我双泪垂,自弹此曲长自悲”(元稹《琵琶歌》)、“何言胡越异,听此一同悲”(白居易《听芦管》)等。高张之引、下调之悲、西秦之奏、子期哀声、琵琶苦调、羌笛塞声、商风胡语等,作为音乐母语信息,极易引发诗人思君王、叹身世、怀远道、念朋友、悲时日的悲情体验。高文化群体在乐声、乐境中品味到的由演奏技法表现出来的悲情,与自身窘困多艰的命运相映照。这种乐器与诗的“同情”不是偶然,它似可证明,器乐音调乃至技法操作本身带有久远的语言性传统。

二是忧患。唐宋高文化群体将报国、治国、“家天下”的经世理想系于己身,产生一种强烈的社会责任感。理想与现实的反差激发忧祸乱、戚仕宦、吊古人、悲时日等忧患之情。唐宋时期,这一类音乐诗作也有很多,如“座中有老沙场客,横笛休吹塞上声”(张乔《宴边将》)、“千悲万恨四五弦,弦中甲马声骈阗”(无名氏《琵琶》)、“胜儿若向边塞弹,征人血泪应阑干”(刘景复《梦为吴泰伯作胜儿歌》),“不堪闻别引,沧海恨波涛”(张祜《箜篌》)等。这种忧患情境,与其说是诗人用文字语言营造出的生命体验,毋宁是诗人“临响”音乐之际对演奏技法所塑乐境的直接描写。乐器演奏对忧患情境的塑造,实际是先秦“诗言志”“诗以道志”及两汉“志诗”观在唐宋时期的继续发展。

关也维:《唐代音乐史》,北京:中央民族大学出版社2006年版,第222页。

㉚[明|沈庞绥:《度曲须知》序言,《中国古典戏曲论著集成》(五),北京:中国戏剧出版社1959年版,第189页。

㉛以下列举的诗歌大都采自中国舞蹈艺术研究会舞蹈史研究组编《全唐诗中的乐舞资料》(1996年版),同时参考傅正谷选释《唐代音乐舞蹈杂技诗选粹》(1991年版)。相关诗词篇数很多,本文仅举数例而已。

三是思念。别离、漂泊等生活经历往往引起人们对恋人、亲人、友人及故乡的无限想象。故园、亲友、先贤,是诗人身体或灵魂的避难所。唐宋时期产生了大量因乐声而起故园、漂泊之思的诗作,如“日暮街东策羸马,一声横笛似山阳”(罗隐《经故友所居》)、“子期如何听,山水响余哀”(李峤《琴》)、“白沙日暮愁云起,独感离乡万里人”(杜牧《边上闻笳三首之二》)、“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”(李益《夜上受降城闻笛》)等。中古文人是一个漂泊的群体,无论置身仕宦还是渔樵悠游,对精神故乡的守望总使他们无“家”可归。诗作中因乐器演奏唤起的思念之情,证明了乐器演奏技法对音乐之文学叙事的适应。

四是欢旷。尽管悲伤、忧患、思念等是古代文人群体的主要情感主题,命运、时局与理想、真理、君子风骨之间似乎永远存在不可调和的矛盾,但生命的欢喜和寰宇的生机,也往往会给那些敏感的心灵带来一抹欢愉旷达的亮彩。如“试弄阳春曲,西园桃已红”(张祜《笛》)、“因知负樵乐,不减援琴兴”(陆龟蒙《樵歌》)、“试横牧笛花间饮,胜着朝冠柏下眠”(刘克庄《示强甫》)、“牛歌渔笛山月上,鹭渚鹜梁溪日斜”(杜牧《登九峰楼》)、“手放锄犁吹短笛,日暮青郊黄犊闲”(戴复古《儒衣陈其姓工于画牛马鱼一日持六簇为赠以换诗》)等。亲情、爱情、友情、闲情的满足,带给人欢愉;自我的超升、灵魂的开悟、真理的显发、生命的律动、宇宙自然的恩赐,则启发人昂扬旷达。这些生命情态的文学性表述,更应视为乐器技法表达已具备叙事修辞逻辑的明证。

高度开放带来的文化反省、内求张力也十分巨大。昂扬激越、豪放向外的唐代人文精神在宋代转变为内向发展。这种“怀旧”情愫不仅导致宋代审美理想的内求取向,也直接形成高文化群体恬淡平静、潜沉于内的审美姿态,亦即由玲珑透剔的“境”转向平淡自然的“韵”。雅、俗音乐审美旨趣的彻底分野,促使燕乐演奏文学化表达模式继续世俗化发展,上述四种情境时空意象构建模式及其情境母题,影响深远。

四、元明清:弓弦胡琴

与演奏技法润腔体系建构

元代,大量文人参与民间俗乐实践,促进了音乐与文学进一步结合。杂剧勃兴,燕南芝庵的《唱论》较早总结了曲唱理论。明代,南北曲曾在相当一段时期里并存。弓弦胡琴兴起,为中国音乐增添了新的生机。尽管《元史·礼乐志》所载半瓶榼共鸣箱火不思式胡琴⑥与北宋沈括《梦溪笔谈》所载“马尾胡琴”不同,但清人毛奇龄《西河词话》、叶梦珠《阅世篇》所载明代太仓乐师杨仲修曾改制“龙首蛇腹提琴”,及以竹为琴杆、以匏为共鸣箱且被时人誉为“江南名乐”的二胡类胡琴和明人仇寅所绘《麟堂秋宴图》,均可互为印证。这种起于明代“神庙间”“周王府”的圆筒形共鸣箱、马尾弓弦间擦鸣胡琴,实际可追溯至西夏时期东千佛洞7窟东壁药师经变乐队中的胡琴演奏图。马佶人(1636年前后在世)传奇《荷花荡》第八出中说“提琴箫管谁堪并”。可知,有明以降,二胡类胡琴因各地方戏曲、丝竹乐相继兴起,弓弦乐器形制衍生,胡琴技法进入空前发展期。胡琴盛行之际,擅于以气、指滑奏摹效人声且音量宏大的唢呐◎也于明代在中原地区流行开来。中国民族乐器吹、打、弹、拉四大家族体系正式形成。

㉜[明]宋濂等:《元史·礼乐志》,北京:中华书局1997年版,第467页。

㉝张璋、职承让、张骅、张博宁编纂:《历代词话》(下册),北京:大象出版社2002年版,第890页。

㉞[清]姚燮:《今乐考证》,《中国古典戏曲论著集成》(十),北京:中国戏剧出版社1959年版,第57页。

㉟王晓俊:《“马尾胡琴”形制考辩》,《黄钟》2008年第4期,第115-123页;王晓俊:《“马尾胡琴”演奏者考辨》,《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2008年第4期,第95-100页。

㊱马佶人传奇《荷花荡》第八齣:“(净扮清客笑上)撮顶巾,鞋袜真干净,葛布直身忒厮称,提琴箫管谁堪并。蔑片中趣名,伎艺中绝品。……自家都满的便是。自幼最喜音律,长成靠此营生。如今虎丘石上看看得数,那些在行的人,颇颇闻名,年来生意竟不得空”。转引自:胡忌、刘致中:《昆剧发展史》,北京:中国戏剧出版社1989年版,第115页。

二胡类弓弦胡琴以其独特音色和人声性演奏,不仅填补了以往八音乐器演奏长线性、歌唱性方面的不足,也进一步拓展了民族乐器“技法母语”音色层次和线性张力。管弦迭奏、丝竹肉声不辨拍煞的昆曲演出盛况,使得丝竹乐器演奏技法得到昆曲曲唱的润腔技法锻炼。这种润腔演奏,简言之就是戏曲伴奏地位、“包腔”职能,要求丝竹乐器演奏发挥“滑音”“叠音”等声腔装饰技法,使旋律演奏最大限度地贴合曲唱字声,力求“字肉”"曲肉"相谐,达到以文入曲、雅奏如歌的效果。“依字行腔”和“定腔传辞”的创腔原则,进一步将以字腔过程为主要追求的声腔演奏纳入到民族音乐“腔-韵”系统中,相关润腔技法得以开发,形成中国近古以来乐器演奏以声腔形态为宗旨的曲乐演奏传统。这种曲乐演奏传统,根本上说是乐器演奏对戏曲唱腔形态的模仿、烘托进而形成极具文学叙事特征的技法表情。弓弦胡琴,以其人声性音色和较吹管乐器更加绵长的线条表现能力、更加丰富细腻的变化能力,在声腔化表达方面形成开掘之势,成为曲乐演奏传统中的核心乐器。

由于昆曲及各地方戏曲先后兴盛,民族乐器声腔演奏技法,不仅与戏曲声腔、曲文互为表里,也在“情教”说(冯梦龙)、“唯情”论(汤显祖)、“山情即我情”(唐志契)、“情禅”(曹雪芹)等情感论观念的影响下,获得表情能力的大幅提高。

此外,音乐理论研究逐渐摆脱以往经学研究桎梏,开始关注曲乐实践并形成对母语字声源流的系统梳理,产生了一批音韵学、《说文》学及乐学、律学著作,较有代表性的如周德清《中原音韵》、朱载境《律吕精义》、徐渭《南词叙录》、王骥德《曲律》、魏良辅《曲律》、沈庞绥《度曲须知》、毛奇龄《竟山乐录》、段玉裁《说文解字注》、徐大椿《乐府传声》、徐养原《管色考》、凌廷堪《燕乐考原》等,是高文化对音乐母语、“技法母语”的乐律学、音韵学本源追溯。这不仅使音乐的艺术性进一步建构于语言性、文学化叙事逻辑,也使宫廷雅乐名存实亡。古琴艺术在明末清初的技法精进和演奏理论的集大成,既与礼乐精神失落、雅俗两极严重分离有关,也与满清入主中原后文人群体的政治关怀、文化关怀迫切寻求出口有关。在礼乐精神因“唯情论”等思潮冲击而隐退、缺位的情况下,《溪山琴况》完成了中国古代演奏美学理论体系建构。一向为文人钟情的古琴艺术就此成了雅乐的替身,成了高文化阶层“故国”理想象征和最正宗的身份想象媒介。

余论

中国民族乐器技法母语的历史逻辑,根本上是点、线、腔的结构力发展逻辑,也是技法表达的语言性、文学化叙事能力发展的逻辑。这种历史逻辑,既是我国古代音乐形态特点的外在表现,也隐含着具体音乐形式的结构方式和乐器演奏技法的表达方式。

宇宙是记忆性的,文化也是记忆性的,特定的文化记忆构成了具体民族的主体性。语言和音乐是一个民族文化记忆的重要载体。从身份认同理论视角去观察,若云“民族”是一种“现代的想象形式”、文字语言是这种“现代”想象的主要“媒介”,那么,我们完全有理由认为音乐是一种比文字更古老且至今仍然有效的集体想象媒介。作为中华民族音乐母语的重要组成,“技法母语”是“唤起记忆”、构建民族认同和国家认同的重要母系文化符号。

㊲唢呐出于波斯、阿拉伯,约金、元时期,唢呐已在中国中原地区流传。明王磐《西楼乐府·朝天子》、戚继光《纪效新书·武备志》、王圻《三才图会》等文献均有所载。明清时期,唢呐广泛流传于民间,多用于婚丧喜事的吹打乐队中,也用作民间歌舞和戏曲的伴奏乐器。唢呐以其音量宏大、变化丰富特别是擅长滑音乃至人声模拟,弥补了笙笛类管乐器滑音演奏能力的不足。

㊳[美]本尼迪克特·安德森:《想象的共同体:民族主义的起源于散布》,吴叡人译,上海:上海世纪出版集团2011年版,第1页。

就清代以来中国民族乐器“技法母语”存在状态而言,有三个时间节点需要提出。一是乾隆时期编修“四库全书”以“悖理伤教”为名,将原隶属于经学研究的八音乐器演奏艺术退列“杂艺”“词曲”。这一做法,直接导致此后乐器演奏技法发展难于获得高文化的普遍理性关照,自生自灭的民间流传方式难于形成体系性积累。八音乐器的社会、文化地位和艺术表现的高文化擢升机制,就此一蹶不振。八音乐器“技法母语”,在各地方性戏曲班社、丝竹雅集和民间仪式活动中辗转流传和更新。在“乐教”寄居于“情教”的状况下,相关技法实践使“技法母语”的个体文化身份塑型功能被迫泛化。二是随着民国新学制颁行和西学引进,民族乐器演奏艺术一度被边缘化。尽管北京大学音乐研究会、上海国立音专等高等学校相继开设民族乐器课程,部分八音乐器演奏技法在西方音乐理论格局中获得一定整编,但其文化地位因民族乐器“技法母语”在教育传承模式中被逐渐肢解、异化,民间“管弦繁声”的音乐母语价值进一步淹沉。三是新中国成立后,民族乐器专业教学在技法提升同时,以获得西方认同为主要价值追求,加剧了民族乐器演奏技法的“根性失落”危机和乐器文化身份焦虑窘困。

在当代开放心态和西方音乐知识体系重构之下,民族乐器演奏技法的“母语”意义、母系文化价值被稀释或遮蔽,传统“技法母语”及其文化功能仍处于淹沉、隐退状态,新型“技法母语”体系尚未完成自身建构。但无论如何,民族乐器演奏技法中尚存在大量“母语”成分,它们仍是近、现代以来构建中华民族文化身份认同的重要媒介。就此而言,我们在深入了解中国民族乐器“技法母语”的历史逻辑之后,就有必要对“技法母语”的文化意义、文化价值及身份塑型功能做出合理评估。“技法母语”身份塑型功能作为中国古代乐教核心驱动,亦是当今中国民族音乐学理重建的根本依据。

作者附言:本文为作者主持的2012年度教育部人文社会科学研究一般项目《民族乐器演奏的美学传统及当下实践研究》(编号:12YJA760070)、2015年度中国博士后科学基金第八批特别资助项目《中国上古礼乐关系研究》(编号:2015T80443)、2016年度上海市高峰高原学科建设资助项目阶段性成果。

㊴茅原:《韩培山<论音乐语言>(文集)序》,《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2009年第1期,第1-8页;韩钟恩:《声音经验的先验表述》,《韩钟恩音乐美学与艺术批评文论》,上海:上海音乐学院出版社2012年版,第237页。3[清]永珞等:《四库全书总目》卷三十八,经部三十八,乐类,北京:中华书局1965年版,第320页。

㊵即1902-1903年的壬寅癸卯学制、1912-1913年的壬子癸丑学制、1922年的壬戌学制。