摘要:《雨打芭蕉》作为广东音乐早期的代表曲目,全曲情绪欢快热烈,表现出岭南地区秀美的自然景致,富有浓郁的南国田园气息。文章通过对其音乐本体进行形态分析研究,试管窥广东音乐形成初期的音乐形态特征,以较为客观、全面地探寻广东音乐形成初期的发展历史。

关键词:广东音乐;《雨打芭蕉》;音乐形态分析

一、引言

《雨打芭蕉》作为广东音乐形成初期的一首代表性曲目,整首乐曲以实景描绘为主,惟妙惟肖地勾画出一幅大雨滂沱、小雨滴答及芭蕉树在风雨交织中婆娑摇曳的生动场景。全曲情绪欢快热烈,表现出岭南地区秀美的自然景致,富有浓郁的南国田园气息。

纵观学界对于广东音乐早期代表《雨打芭蕉》的研究,主要集中在对其作品鉴赏、历史沿革以及音乐美学等研究层面,较有代表的有李民雄[1]对《雨打芭蕉》五个不同历史时期灌制的唱片进行分析研究,探讨《雨打芭蕉》历史演变的规律;陆仲任[2]通过琵琶曲《雨打芭蕉》乐曲的素材来源,在调式音阶、乐句乐汇等方面与《大八板》及由《大八板》改编的《阳春白雪》《虞舜薰风操》进行比较,认为《雨打芭蕉》具有广东音乐独有的特征。笔者认为,广东音乐《雨打芭蕉》之所以一经产生便得以广泛流传,除了得益于上世纪唱片、乐谱出版等传媒行业的推广普及外,与其生动的形象、优美的旋律、巧妙的结构布局等密切相关,而这些因素均与其音乐本体密切相关,而音乐形态是音乐本体研究的直接对象,也是进行音乐文化研究的基本出发点。《雨打芭蕉》作为广东音乐早期发展的代表曲目,通过对其音乐形态进行分析研究不仅可以管窥其早期艺术形态的某些共性,同时亦可以较为客观、全面地看待广东音乐形成初期的发展历史。

二、广东音乐《雨打芭蕉》音乐形态分析

关于广东音乐《雨打芭蕉》谱本的选择,笔者认为首先应考虑选用最早的由丘鹤俦1916年出版的《弦歌必读》中所刊录的《雨打芭蕉》的谱本(工尺谱记谱)。但考虑到乐谱中尚有错误记录的客观原因,并鉴于何氏家族对《雨打芭蕉》的卓越贡献,因此笔者最终选用以何柳堂和何与年著、钱大叔1934年主编修订的《琵琶乐谱》中所刊录的《雨打芭蕉》(工尺谱记谱,笔者对此进行打谱)为此次音乐本体分析的谱本,本文将从音乐形象、板式、发展手法三个方面对该作品进行音乐形态上的分析。

(一)音乐形象的塑造

《雨打芭蕉》一曲最大的“亮点”可谓全曲对雨打芭蕉这一生动场景的刻画。其中对大雨滂沱、小雨嘀哩、芭蕉摇曳等各种形象的塑造可谓全曲的点睛之笔。笔者首先对其音乐形象进行分析。

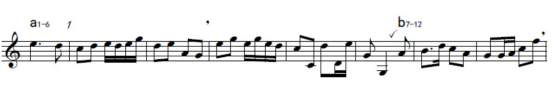

如谱例1所示,芭蕉的“原型”主要是围绕乐曲首句出现的“C-D-E-G”四音展开,其旋法多以二、三度的级进为主,偶有跳进,风格较为细腻、温婉。乐曲一开始便以此种语汇进行多种组合,塑造了芭蕉随风摇曳的婀娜姿态,这种对芭蕉随风摆动形象的刻画在乐曲的展开部、结束部均能看到其发展、变化的痕迹。

谱例1:

关于大雨滂沱、小雨滴答的形象,如谱例2所示,乐曲的展开部开始便以清脆利落的连串顿音(画圈部分),塑造了雨点洒打在蕉叶上滴答之声,顿音的干脆利落,使人联想起雨点的晶莹剔透和质感美,这种手法在乐曲展部的f句和落部都有沿用,除此之外还常以“分裂”“变型”的方式贯穿于全曲的各个角落,用来表现细碎绵延的雨声;画框部分通过大附点、扫弦、延音等演奏手法成功地塑造了一场大雨将至的情形,并在乐曲的h句通过两次重复强调了倾盆大雨的到来,并形成了全曲的高潮。

《雨打芭蕉》整首作品旋律欢快流畅,节奏错落有致,全曲通过轻盈的顿音、起落有致的节奏与抒情优美的旋律对这三种“形象”进行刻画,并按照落雨的运动规律将三者有机结合,将风雨的呼啸声、时强时弱的落雨声、雨打芭蕉的莎莎声交织在一起,塑造了一幅雨打芭蕉丛的南国田园风情画。

谱例2:

(二)与《八板》的关系

关于《雨打芭蕉》与《八板》之间的关系,已有多位学者就此展开过讨论研究。如叶栋[3]、黄锦培[4]、余其伟[5]均认为《雨打芭蕉》来源于《老八板》。袁静芳、李吉提、周青青主要通过对比分析《雨打芭蕉》与《老八板》的曲谱,认为二者存在一定的关联性:袁静芳②提出《雨打芭蕉》在前两句的旋律上似乎还有些许《八板》旋律的痕迹,但其后变化甚大;李吉提[6]指出《雨打芭蕉》开头片段的骨干音与《老八板》《老六板》开始的第一句相同,认为三者属同源系统;周青青[7]通过对二者内部结构进行详细对比分析,认为广东音乐《雨打芭蕉》是当地乐人在《老八板》基础上的创新。

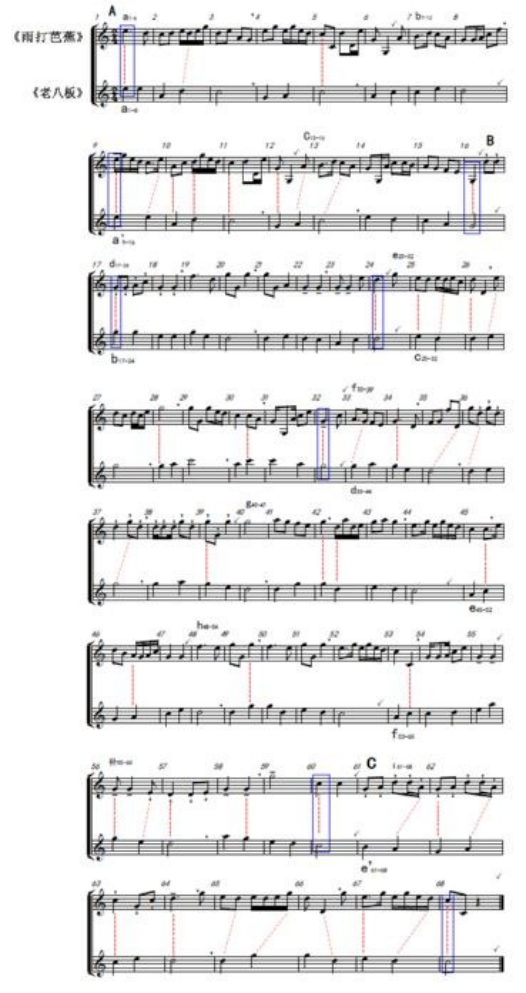

由前人研究得知,《雨打芭蕉》在板数、整体结构(起-展-落)、开头骨干音及起部、结束部的调式落音方面与《八板》一致,此外相差甚远。笔者通过打谱可明确得知,它的确为34小节(4/4拍)的八板体结构。为探寻二者间的共同点与差异性,笔者在此将二曲放在一起进行对比,试图找出二者间的关系。为方便对比,笔者将1934年版何柳堂4/4拍34小节的《雨打芭蕉》翻译为68小节2/4拍的形式,主要从结构、乐句落音和骨干音方面探寻二者关系。

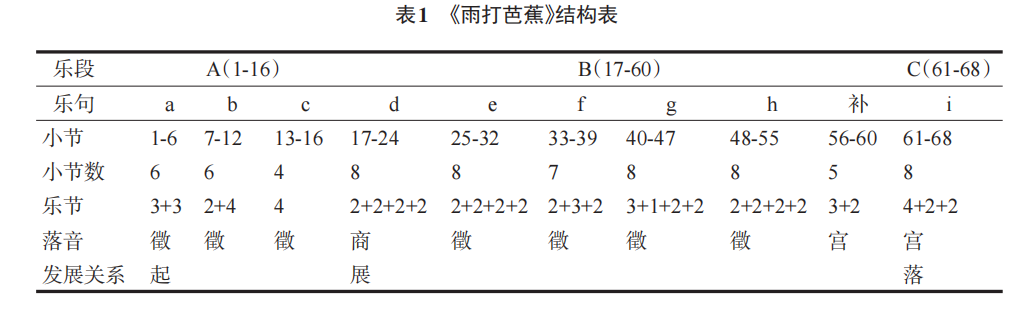

1.音乐结构

通过对比分析,笔者将《雨打芭蕉》与《老八板》的乐曲结构以表格的形式呈现(详见表1、表2)。由表1、表2可知,整体结构看,《雨打芭蕉》与《老八板》均为68小节,且段落发展关系上均可划分为起、展、落三段。但很明显二曲除了A段起部小节数完全一致外,显然《雨打芭蕉》展开部分B段篇幅比《八板》要多20小节,故C段落部要比《八板》的落部要短了20小节,但三段段落落音基本保持了一致性。

----------------------------------------------------------------------

①此表主要依据董维松《从音乐发展逻辑看〈八板〉的结构》、周青青《从<老八板>音乐的演进看民间音乐在传承中的创新》对老八板的结构划分为据绘制从局部细微结构看,《雨打芭蕉》起部(1-16小节)的乐句可细分为3句,每句小节数不一,呈现出6+6+4长短句的形式,但每句均落徵音,打破了《八板》起部每8小节一句、两句为“合头”的规整形式。

②袁静芳《民族器乐曲谱》,中央音乐学院内部教材,1985年,第195-196页。

从展部B段来看,《雨打芭蕉》比《八板》规模要多20小节。通过5个长短不一、阵强阵弱的乐句对比,把疾风骤雨的各种变化描绘得惟妙惟肖。与《八板》展部仍为3个8小节的中规中矩的乐句相比,其零碎多变的乐汇,伴以休止、切分等起落有致的节奏,同时以清脆利落的连串顿音来塑造雨点洒打蕉叶的滴答响声,成功地塑造了一幅雨打芭蕉丛的南国田园风情画。从落音上来看,《雨打芭蕉》展部前2句与《八板》保持了一致,其后的3句均落在徵音上,并通过5小节的补充,最终落在了宫音,为落部C段最终的结束音作了一定的铺垫。

从《八板》落部来看,3个半乐句共28小节每句均落宫音,可以说一直在为乐曲结束作准备,而《雨打芭蕉》仅通过一句8小节便落在宫音结束全曲,是否会有种戛然而止的感觉呢?笔者认为其实不然。首先,从《雨打芭蕉》落部C段i句的乐汇来看,亦可分为4+2+2三逗的形式,尽管三逗与三句在长度上不能相提并论,但在功能上却“异曲同工”——落部i句仍延续展部雨点滴答的乐汇,尽管仅有8小节,2次句逗的短暂停歇一直环绕商音进行,使听众造成一种悬念与结束的期待感,直至最后落在宫音上结束全曲。另外,《雨打芭蕉》展部B段最后的补充小节也为落部的结束提前买下了“伏笔”,亦可谓有呼有应了。

因此,从音乐结构方面来看,《雨打芭蕉》在整体上的确来源于《八板》,但它并不拘泥于《八板》,在整体“框架”定型的情况下,更多强调的是“变”——通过局部和细微的内部结构调整,扩大展部、缩小落部,打破《八板》体中规中矩的板式与节奏布局,以短小、零碎的乐汇与干净、流畅的旋律线为契机,长短结合,错落有致,使广东音乐《雨打芭蕉》在饱含南国田园诗意风光的同时,更增添了一份灵动与俏皮。

另外,广东音乐《雨打芭蕉》在整体音乐材料的布局上,还体现出一定的“数理”逻辑性,比如全曲共68小节,乐曲的高潮位于第48-55小节,即整首乐曲的中间靠后的2/3的位置处,从比例上来看,其高潮的布局较接近于“黄金分割”的比例划分。笔者认为,高潮的布局隐现地映衬出我国民间音乐结构布局对“美”“和谐”的一种追求。

2.共同音

关于《雨打芭蕉》的骨干音与《八板》之间的关系,黄锦培在《广东音乐欣赏》一书中曾将二者以简谱的形式放在一起,但并未展开对比,也未详细指出二者之间的异同。余其伟在看到这份对比谱时也曾言《雨打芭蕉》的改编幅度比较大。

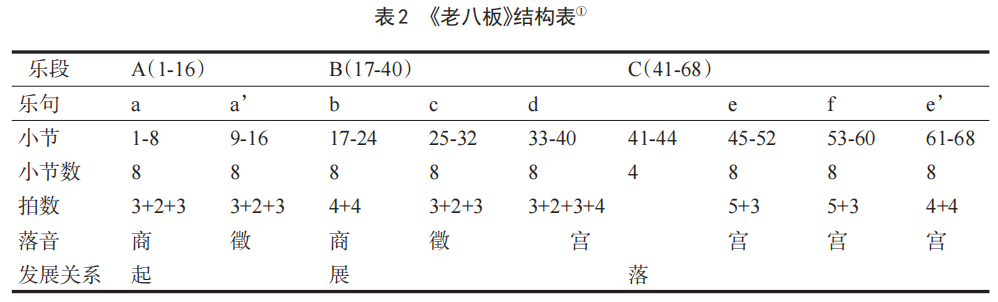

谱例3为笔者将二曲译成线谱的对比图,并通过音对音的方式划分出二曲共同音的形式。其中,直线部分表示在相同板式内,二曲骨干音一音对一音完全保持一致的情况,共32处;斜线表示板式相同,音亦相同,但并不一定完全是《雨打芭蕉》的骨干音,共17处;而方框部分则是《雨打芭蕉》与《八板》在某些乐段、乐句的起、落音部分保持一致的情况,共8处。

细致观察谱例3便会发现,二曲共同音的分布亦存在的一定的特点:起部(A段)与落部(C段)相对展部(B段)而言共同音较为密集,而展部(B段)共同音则相对稀疏的现象。据笔者统计,《雨打芭蕉》起部、落部与共24小节,与《八板》有23处共同音;展部共44小节,共26处共同音。显然与起、落部相比,《雨打芭蕉》的展部与《八板》的差别会更大一些。笔者认为,《雨打芭蕉》的展部(B段)作为全曲最具特色的一段,通过顿音、大跳、切分等形式表现小雨嘀哩,以扫弦加长轮的技法演奏长音4.2|5-|表现大雨滂沱,同时以优美的旋律刻画芭蕉在风雨中摇曳的婆娑姿态,层次分明、逻辑清晰地描绘了一幅细雨朦胧、大雨将至、芭蕉摇曳、大雨滂沱、芭蕉挺立、风雨交加、小雨淅沥的雨打芭蕉全景。这就注定了它一定会打破《八板》绵延不绝、中规中矩的规整结构,更加突出其画面感和“戏剧性”。因此,《雨打芭蕉》的展部只是在某些句逗落音的地方与《八板》保持了少量的共性,更多强调和追求的是变化与突破。另外,通过谱例3同时可以看出《雨打芭蕉》落部与八板最后一句尽管在曲调上看不出所谓的“一致性”,但其骨干音大部分却保持了统一。笔者认为,从某种意义上来说,如展部追求的原则是变,则落部所追求的则是统一,而这种“同中求异、异中求同”的手法一直贯穿体现在广东音乐《雨打芭蕉》各个音乐形态元素之中。

谱例3:

从风格和曲调上看,《雨打芭蕉》与《八板》已迥然不同、相去甚远,以至于一开始很难发现二者的关联性。通过谱例3可知,即便把二曲共同音全部囊括与《八板》的115个音作一比较,其比例亦小于42.6%。由此可知,《雨打芭蕉》在音响上确实已与《老八板》渐行渐远,只能说它的“DNA”中存在有“八板”的隐形基因,但早已经过历代乐人之手,形成了岭南器乐音乐独有的风格。

(三)音乐发展手法

广东音乐《雨打芭蕉》在音乐材料的组织上,运用换头合尾、合头换尾、呼应、连锁、衍展等多种民间音乐发展手法,同时将多种手法有机、巧妙地组织在一起,精妙绝伦地展示了一场大雨乘风而降,风雨交错地吹洒着芭蕉丛,雨随风势由小变大又变小,芭蕉丛迎着阵阵风雨摇曳着婆娑的舞姿的动人场景。

1.合头、合尾

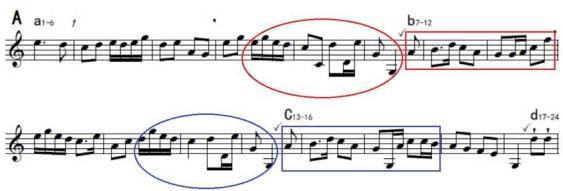

该乐曲起部(A段)旋律抒情优美,由a、b、c三个乐句组成,如谱例4所示,笔者将a、b乐句相同的部分以圆圈的形式表示,b、c乐句相同的部分以方框的形式表示。通过图示可以清楚看到,第一、二句为“换头合尾”,第二、三句是“合头换尾”。这种音乐发展手法使起部旋律连环相扣、紧密衔接,既有变化又有统一,表现了绵延不绝的芭蕉丛在未经历风雨洗礼前的恬美景象。

谱例4:

《雨打芭蕉》对合头、合尾手法的运用相当广泛,还大量运用在展部(B段)的一些乐句中。如谱例5所示,笔者画框部分为f、g两个乐句的句头,两个相似的句头以下行级进的方式,表现了风雨交加、大雨即将倾盆前的场景。很显然,f、g两句属于明显的“合头换尾”。在e、g、h句末,笔者以六角方框的方式框出了三句较为相似的“换头合尾”的形式,且每个六角画框部分亦可以细分为两个“应答”形式的乐节,其原形实为起部对芭蕉随风摇曳形象的塑造(上谱例画圈部分),在此通过发展变化,更加生动地表现了芭蕉丛在风雨连绵的吹洒下,一阵一阵起伏摇曳的场景。

谱例5:

2.呼应

如谱例6所示,《雨打芭蕉》的展部(B段)中有许多乐句都明显体现出民间音乐的呼应原则,这种“一呼一应”“一问一答”“一唱一和”的形式用以表现风雨与芭蕉之间的微妙关系可谓相得益彰。

值得一提的是,e句既可分为两组连续的呼应关系,又可作为一个整体乐句中4组层层铺垫、连锁进行的排比乐节来看待,且前2个乐节还存在模进关系,第2与第3乐节之间又以“鱼咬尾”的形式环环相扣,展现了风雨潇潇、蕉叶滔滔,芭蕉在风雨的洗礼下不屈不挠又婀娜摇曳的挺拔身姿。

谱例6:

3.变化重复

笔者认为,乐曲《雨打芭蕉》最大的特色便是以“变化”的音乐形象来描绘风雨吹打芭蕉的动态场景。在音乐材料的布局中,乐曲会时不时将“原形”变化呈现,以表现落雨的大小及芭蕉随风雨大小摇摆的幅度。如谱例7笔者所划的多个圆圈、方框部分,均根据原形进行二次扩充或分裂,而这些变化都是根据“雨势”大小的变化所作的“调整”。

谱例7:

4.逆转排列

李吉提曾将文学中“回文”现象引申到民间音乐材料的结构布局中,并称之为“逆转排列”组合[8]。如谱例8所示,广东音乐《雨打芭蕉》乐句f中箭头所指即围绕d、g两音进行重复、发展,并局部对二音的音乐材料进行逆转排列的形式。从音乐材料看,实为对展部一开始出现的,以顿音形式表现小雨落在蕉叶上发出清脆滴答声音主题的进一步扩充。轻盈的顿音与四度跳进、切分节奏相结合,生动、俏皮地展现了小雨嘀哩与芭蕉摇曳的田园风情。

谱例8:

(四)艺术形态的多元化

通过对广东音乐《雨打芭蕉》音乐本体形态的分析可以看出,《雨打芭蕉》在音乐形象、发展手法、板式结构等方面与民间音乐存在着“源与流”的关系,且在植根于传统的基础上更强调“求变、出新”——此曲除了在板式与部分发展手法上继承了传统音乐的发展模式外,打破了原有板式中局部的结构布局,并通过对大雨滂沱、小雨嘀哩、芭蕉摇曳等不同音乐形象的塑造,与短小、零碎的乐汇及干净、流畅的旋律线为契机,长短结合,错落有致描绘出出风雨吹打芭蕉的动态场景。

另外,乐曲中运用了大跳、切分音节奏以及音阶上、下行大幅度回旋式进行等手法,这在传统的民间音乐旋法中都是很少见到的,这种乐曲发展手法或多或少借鉴了某些西方音乐的创作技法,而这与广州的地缘位置、历史环境都密不可分。正是其独有的地理位置及历史文化,造就了其在音乐艺术形态上呈现出开放性、包容性和多元性等特点,而这些特点都无不体现在广东音乐这一独具魅力的乐种中。当然,这种技法的借鉴并非生搬硬套,而是在结合传统的基础上,有选择地进行。而具体在乐器组合上,《雨打芭蕉》除了曾用到传统的“硬弓组合”以及20世纪30年代的“软弓组合”外,在实际的演奏中,亦有“中西结合”的组合形式出现,比如将萨克斯、小提琴、木琴等融入到乐队的演奏中来,但这种“融入”并不是简单的加入,而是在“改良”的基础上有选择地进行融入,这都是“洋为粤用”的具体体现。

三、结语

相对《雨打芭蕉》最初简洁、欢快的版本而言,如今的《雨打芭蕉》经过百年的洗礼和历代乐人的“二度”创作,以独有的“加花”“冒头”模式与演奏者个人的演奏风格相结合从而形成了多种演奏版本,同时也形成了民族管弦乐等诸多合奏版本。尽管如此,其与传统的《雨打芭蕉》在大致的框架上还是保持着一致性。笔者认为,这与中国传统音乐所追求的“同中求异、异中求同”的美学思想息息相关,这体现在《雨打芭蕉》如今各种演奏版本的即兴加花中和在其局部内部结构的调整变化之中。

《雨打芭蕉》作为广东音乐形成初期的一首代表性作品,其在调式调性、特色音、音乐发展手法、内部结构等方面都呈现出其独有的个性,作为一首脍炙人口的民间乐曲,其更是承载了以何氏家族为代表的广东民间乐人集体智慧的结晶。当然,其之所以能够历经百年仍被不断的演绎、传播,离不开众演奏者对其不断的进行润饰及“二度”加工,亦与当时的唱片、乐谱等传媒出版行业的推动有着密切的联系,同时更脱离不了欣赏“美”的民众,而这三者更形成了一个良性的循环,彼此推进,使得《雨打芭蕉》这首作品流芳百世、深入人心。

参考文献:

[1]李民雄.从《雨打芭蕉》的演变得到的启迪[J].人民音乐,1983(8):44.

[2]陆仲任.广东音乐琵琶曲《雨打芭蕉》探析[J].广州音乐学院学报,1982(4):6-9.

[3]叶栋.民族器乐的体裁与形式[M].上海:上海音乐出版社,1983:163.

[4]黄锦培.广东音乐欣赏[M],广州:广州出版社,2006:35.

[5]余其伟.关于《雨打芭蕉》及其它[J].广东艺术,2002(2):56.

[6]李吉提.中国音乐结构分析概论[M].北京:中央音乐学院出版社,2004:90.

[7]周青青.从《老八板》音乐的演进看民间音乐在传承中的创新[J].音乐与表演,2015(1):10.

[8]李吉提.中国音乐结构分析概论[M].北京:中央音乐学院出版社,2004:120.

作者简介:许嵩(1985-),男,江苏南京人,肇庆学院音乐学院讲师,硕士。