摘要:《雨打芭蕉》作为广东音乐发展初期的代表曲目,从产生至今已有百年之久。关于其是否有曲调作者以及其形成时间等历史问题,一直是学界较为关注的问题。通过对其音乐谱本的形成、发展、传播进行考证,并结合历史环境进行比较分析,认为一部经典作品的问世不仅需要不断积累、循环往复的大浪淘沙,在形成过程中亦需要有造诣高的乐人不断推动,方得以日臻成熟。而以何博众、何柳堂等为代表的何氏家族对广东音乐《雨打芭蕉》的形成和发展有着至关重要的贡献。

关键词:广东音乐;《雨打芭蕉》;何柳堂

一、广东音乐与《雨打芭蕉》概述

广东音乐又称“粤乐”,约形成于清末民初,其最早流行于珠江三角洲等大部分粤语方言区。广东音乐最初多演奏戏曲中的小曲、曲牌及过场音乐等,俗称“过场谱”“小曲”。自20世纪20年代起,由于外来文化的冲击以及城市音乐的发展,该乐种在乐器编制、演奏风格、创作技法等方面不断借鉴吸收了其他地方乐种及西方作曲、演奏技法,呈现出新的活力。尤其是在20世纪30年代,随着唱片、广播等商业媒介的推动,促进了广东音乐的繁荣,使其形成了特有的艺术风格,同时产生了以吕文成为代表的一批民间音乐作曲家、演奏家及《步步高》《平湖秋月》《双声恨》等大量优秀音乐作品。尽管广东音乐属新兴地方民间乐种,自形成距今也仅有百余年的历史,作为岭南音乐的瑰宝之一,凭其华美的音色、明快的节奏、富有地方特色又善于融汇时代潮流的特点,早已流传至全国以及海外华人聚居地。

关于广东音乐的音乐形态研究,黄锦培先生曾说过:“探讨广东音乐的早期形态,一是根据老艺人所传说,二是根据文史资料,三是参阅其他相关的民间乐曲,再则是考察一些音响唱片及手抄本等,希望得到一个近似真实的历史。”[1]1

《雨打芭蕉》作为广东音乐形成初期的一首代表性曲目,整首乐曲以实景描绘为主,惟妙惟肖地勾画出一幅大雨滂沱、小雨滴答及芭蕉树在风雨交织中婆娑摇曳的生动场景。全曲情绪欢快热烈,表现出岭南地区秀美的自然景致,以及浓郁的南国田园气息。通过对其音乐谱本的形成、发展、传播方式进行比较研究,不仅可以管窥广东音乐早期艺术形态的某些共性,同时亦可以较为客观、全面地看待广东音乐形成初期的发展历史。

二、《雨打芭蕉》谱本比较

粤乐《雨打芭蕉》自“载入谱册”至今,已有百余年的历史,而其影响力就像一粒种子,随着民间艺人、乐社以及唱片业、出版业、广播等传播业的推动,不断生根、发芽直至枝繁叶茂。

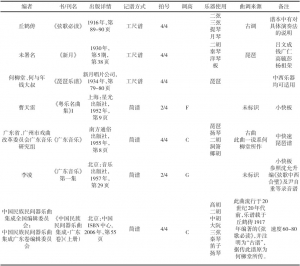

笔者据目前学界所查乐谱资料显示,粤乐《雨打芭蕉》其乐谱自1916年刊印至今,谱本可谓数不胜数,流布于书刊杂志、乐谱歌集等处。表1为笔者所列举的7个近百年来较有代表性的乐谱谱本,分别是:1916年最早刊印《雨打芭蕉》的谱本,1930年新月唱片公司灌制由吕文成等演奏的《雨打芭蕉》的唱片时所刊印的谱本,1934年新月公司推出的,由何柳堂、何与年修订的琵琶谱本,以上这三个谱本的记谱方式均为工尺谱。当然,除此之外,新中国国成立前,如沈允升所编的《弦歌中西合谱》等诸多琴谱集均有《雨打芭蕉》的收录,其记谱方式有工尺谱,亦有简谱,也有通过《雨打芭蕉》移植的口琴谱,配合舞厅音乐的西乐谱等,在此就不一一列举了。

新中国成立至今,关于《雨打芭蕉》的乐谱更是遍地开花,可以说但凡有关于广东音乐(粤乐)的曲谱,均会对《雨打芭蕉》进行收录。在此列举的曹天雷、李凌以及广州市戏曲改革委员会广东音乐研究组所收录的《雨打芭蕉》这三个谱本均为20世纪50年代相对严谨且影响较大的粤乐琴谱曲集。最后收录的谱本为2006年由中国民族民间器乐曲集成全国编辑委员会、中国民族民间器乐曲集成广东卷编辑委员会所编写的《中国民族民间器乐曲集成·广东卷》(上册)。当然,自新中国成立后,关于《雨打芭蕉》的谱本数量繁多,笔者无法在短时间内对此一一列举以及对具体数量的统计和各个谱本的比对工作,因此便选择了相对来说是较为官方的,颇具代表性的版本进行分析。

通过表1所列的7个谱本可知,尽管其均为《雨打芭蕉》的代表谱本,但记谱方式、拍号、调号、乐器组合和曲调来源等方面并非完全一致。

从乐器组合方面管窥,我们可以明显地看出广东音乐在乐器使用上的“变化”:其早期乐队编制以1916年丘鹤俦《弦歌必读》为代表,分别是二弦、提琴(与板胡形制同,但较大)、三弦、月琴等,也叫“硬弓组合”。当然1927年的唱片显示亦有琵琶、板的独奏形式,这说明广东音乐当时在乐器组合上较为灵活,并没有完全固定下来。从20世纪30年代出版的乐谱来看,乐器组合已由“硬弓组合”逐渐过渡为“软弓组合”的“三件头”——二胡(高胡)、秦琴和扬琴。此外,又增加了洞箫和椰胡,又称为“五件头”。除此之外,1934年《琵琶乐谱》一书的封面上还注明“中西乐器均可适用”八个大字,说明在当时中西乐器演奏广东音乐已成为一种“常态”。

表1《雨打芭蕉》不同年代谱本比较

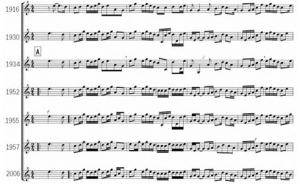

为方便对各个时期不同版本的乐谱进行对比,笔者将工尺谱进行翻译,并将7个谱本以现在常用的五线谱记谱,统一调高。为方便7个谱本的记写,笔者以出版年代替谱本名称,如谱例1所示。

谱例1

这是7个版本的第1-4(1-9)小节,对比参照这7个版本,《雨打芭蕉》起拍多以四分附点的节奏型为主,唯独1916年丘鹤俦的版本看上去有些“另类”。陈德钜1957年曾在其《广东乐曲的构成》一书中对广东音乐的板路和节奏阐述如下:“乐曲的拍子,广东叫做‘板路’,或简称‘板’。可分为‘慢板’、‘中板’、‘流水板’(又名‘快板’)三种。‘慢板’为四拍子,第一拍叫‘板’,第二拍叫‘头叮’,第三拍叫‘中叮’,第四拍叫‘尾叮’(叮即国乐之所谓‘眼’)。慢板的乐曲,由板起,头叮起,中叮起均可,以在板起和中叮起为多,但绝无在尾叮起的,中板是二拍子,一板一叮,中板的乐曲在板起叮起均可……”[2]3-4很显然,从陈先生的阐述可知,《雨打芭蕉》的7个谱本,不论是4/4拍的“中叮”起板还是2/4拍的“板起”都是符合广东乐曲的板路规律的。而以谱例所示,丘鹤俦1916年谱本中所出现的这种以“中叮”起板,却以后拍弱起的形式出现显然是自相矛盾的。因此,笔者推测这或与邱谱本存在的错误记谱有关。

通过对表1《雨打芭蕉》前3个工尺谱谱本打谱可知,均为4/4拍。笔者认为,之所以在拍号、乐节上保持着高度的统一性,这与我国传统器乐曲严格遵循的八板体板式结构密切相关。而后4个谱本则是2/4、4/4拍交错出现。笔者在搜索《雨打芭蕉》的诸多谱本时,也发现但凡由简谱记谱的谱本,均为2/4或4/4拍记谱。由于拍号的记写及选用牵涉到其音乐的起拍到底是正拍进还是弱拍进,全曲具体为34或68乐节以及重音分布等问题,尽管差异并不明显,但它的呈现形式或许会影响到其作品的音乐风格以及改编、传承等问题,更不能因为“官方”、权威学者有两种谱本的记写形式,而在从事研究时便不假思索随意使用。针对学界为何没有统一沿用4/4拍记谱,而是采用2/4、4/4拍共生的现象,这或许与各学者的研究视角有关,2/4拍即全曲有68小节,或许为方便音乐形态的比较分析而为之。

另外,颇有意思的是,后4个谱本统一比前3个谱本“长”了一倍,其演奏版本好似在长度上达成了某种共识似的,统一表现为完全回头重复其1-29(1-58)小节的内容,变化重复第30-34(60-68)小节的内容(如谱例2两处画圈部分所示)。笔者在收集资料时,曾看到过20世纪30年代《雨打芭蕉》的谱本上赫然写着“再回头一次”的情况,即完全重复演奏的意思,所见到最早的与后4谱本完全一致的演奏形式为1936年《空中半月刊》第3期以工尺谱记谱的形式。因此,笔者推测《雨打芭蕉》在演奏长度上起初并不是固定的,通过重复、变化、增加色彩音等方式继而逐渐将其演奏框架“固定”。这种“框架”的形成或许是玩家在进行演奏时,为增添审美趣味性,求同存异继而达成“共识”的一种渐变形式。那么在乐曲框架相对固定的情况下如何“出新”呢?显然,便是在其内部进行细微雕琢——对骨干音进行千变万化的“即兴”加花了。

谱例2

关于《雨打芭蕉》谱本的选择,笔者认为首先要考虑的是刊录最早的,但出于丘鹤俦《弦歌必读》中偶有记录错误等客观因素的考虑,且根据广东音乐《雨打芭蕉》的板式、音域、指法等因素,其最初应为琵琶谱。鉴于何氏家族对《雨打芭蕉》的卓越贡献,笔者最终以何柳堂、何与年1934年修订的《琵琶乐谱》中所录《雨打芭蕉》的谱本为准。

三、《雨打芭蕉》曲作考

关于广东音乐《雨打芭蕉》是否有曲调作者以及其形成时间等问题的探讨,一直是学界较为关注的问题。据悉,其乐谱最早收录于1916年丘鹤俦出版的《弦歌必读》一书中,该书将此曲与《昭君怨》《寡妇弹情》等四曲归为“古调”一类,可见《雨打芭蕉》至少形成于20世纪初,且在一百年前已在岭南地区相当流行。

《雨打芭蕉》作为广东音乐的一首经典曲目,受到了学界的高度关注,关于其是否存在曲调作者,作者是谁,也一直是学界争鸣的议题之一。其主要分歧可归纳为古曲(民间乐曲)说和何柳堂(何氏家族)创作说两类,至今模棱两可,仍无定论。许多官方组织苦于研究结果的不同,在出版曲集时为凸显严谨,一般会在其标题下标明“古曲”二字,另在曲末加注:“据传此谱原为何柳堂所传或所作”等字样[3-4]。

持“古曲”说观念的学者,主要以丘鹤俦1916年《弦歌必读》中将该曲列为“古调”划分为依据,认为《雨打芭蕉》属清末古曲(民间乐曲),这在许多器乐曲集中均可见到,在此不一一赘述。

持何氏家族创作说的观点又可细分为何柳堂创作、何柳堂传谱(何博众创作)两种观点。认为《雨打芭蕉》为何柳堂创作曲的以陈德钜[2]1先生为代表,他在1957年所著的《广东乐曲的构成》一书中谈到:“1920年后,有番禺沙湾何柳堂(擅琵琶)始制《渔樵问答》、《雨打芭蕉》、《饿马摇铃》、《寡妇弹情》等曲,在当时尚未有什么作曲的人,乐墰便为之轰动了。”从余其伟[5]先生在对何晃(吕文成学生)访谈时的口述资料得知,吕文成不假思索地认定《雨打芭蕉》为何柳堂所作。梁谋、阮立威[6]二位学者主要通过对何氏宗亲的许多老人以及何氏家族作了大量深入的调查研究,认为《雨打芭蕉》《饿马摇铃》《赛龙夺锦》等乐曲始创于何博众,并将该曲口传心授给嫡孙何柳堂。另外,香港的粤乐界前辈、早期唱片公司专责组织节目灌片的谭伯叶,经在港翻查新中国成立前唱片公司灌制粤乐唱片的旧档案资料后,得出《雨打芭蕉》《饿马摇铃》等曲子乃是何博众创作的结论[7]。

关于何氏家族创作一说,黄锦培先生以《弦歌必读》所载《雨打芭蕉》的出版时间(1917年)为切入点,结合史实认为何柳堂在20世纪20年代前并无广东音乐创作作品的产生,针对此曲为何柳堂创作一说引发质疑。另提出与此曲虽与江南地区琵琶曲同名,但旋律却独具广东特色,很可能是何柳堂祖父何博众所作[1]38。周青青[8]教授则通过分析广东音乐《雨打芭蕉》与《老八板》在结构发展上的关系,提出《雨打芭蕉》属当地乐人在《老八板》基础上的创新;并推测这种创新有可能不是突变式的,应该有一定时期和相当程度的累积。

笔者在查阅广东音乐《雨打芭蕉》相关资料时,偶然在1934年由新月唱片公司出版的由何柳堂、何与年修订的《琵琶乐谱》谱集中翻阅到其卷首语及何与年“自序”中的部分文字。

《琵琶乐谱》之“卷首语”:

“琵琶者,古乐也,音调古而韵长,有异于别种乐器,吾粤不少音乐大家,而嗜此者甚少,惟番禺何柳堂与其弟与年两先生深娴此技,有大王之称。惜柳堂先生今春谢世,而与年先生现健存,对于琵琶及各种音乐研究甚深。新月主人钱君广仁恐古调沦亡,特商于与年先生,将其平昔与柳堂先生所编著之家传古谱,付权于新月公司编印成帙,以酬世之知音者。至(于)艺术家将其平生技术公开研究,本非稀奇之事,但此古谱,于前数年有某名伶疑斥重金购取版权,冒为己有,先生竟掉头不顾。观此,吾人崇拜艺术家,尤当爱敬艺术家耿介之精神也。谨书于卷首。”[9]11

《琵琶乐谱》的何与年“自序”:

“……先大父讳羽仪,号仙侪。工诗画,善草书,尤精音乐。凡七弦琴及琵琶之属,洵洵折其肱。一时遐迩人士,踵门执贽者,实繁有徒。其生平酷爱之古琴,为隋代旧物,寝食与俱,几视为第二生命。惜后人过于宝贵,盛以锦囊,悬之高阁,日久为蠹所蚀而不自知!物之存亡果有致耶?抑人事耶?今犹幸于笥中检得琴谱及琵琶谱若干卷,皆仙侪公手辑,余不敢自秘,与家兄柳堂悉心参订,择其节拍可以谱入琵琶者,陆续付梓,以公同好。此非有志渔利,冀无负先大父毕生之精力而已,是为序。”[9]12-13

通过卷首语和自序可知,谱集中所收录的《雨打芭蕉》《赛龙夺锦》《饿马摇铃》等24首琵琶作品均为何氏“家传古谱”,而古谱即出自其祖父仙侪(何博众)手辑。就以上文字,结合何博众(约1820-1881)的生平来看,《雨打芭蕉》很有可能是其“创作”的。因此,其作品产生年代至少可追溯至19世纪中后期,丘鹤俦在《弦歌必读》中将其定义为“古调”亦是可以理解的。另外,20世纪20年代前,鲜有广东音乐“原创”作品问世。这或许与旧时乐人对“家传古谱”的热衷程度有关——在广东音乐的孕育期,乐人对古谱的喜爱远超于对新创作品的信任,故较少有曲作者尝试以“一己之力”去与“家传古谱”抗衡。

就目前所掌握的唱片资料而言,《雨打芭蕉》最早一版录音是1927年由壁架唱片公司灌制出版发行的。如图1所示,其片芯亦赫然写着“古调”“琵琶独奏”等字样,由1927年5月19日《华字日报》广告信息得知,此片为何柳堂亲自演奏琵琶,何澄溪拍板,亦是唯一一张记录何柳堂演奏《雨打芭蕉》的唱片资料[10],弥足珍贵。因此,作品《雨打芭蕉》即便出自何博众之手,结合当时的历史环境推想,何柳堂在演奏时也很有可能称其为何氏家族的“家传古谱”。

图1何柳堂琵琶独奏、何澄溪拍弄之最早录音

《雨打芭蕉》唱片(壁架唱片)#226

随着20世纪唱片行业的迅猛发展,以百代、大中华、胜利、高亭、新月等为代表的诸多唱片公司,纷纷为国内影响颇深的各个剧种、曲种、乐种及代表名伶留声,成功灌制并记录了中国历史上珍贵的有声史料。伴随着唱片行业出版发行中“版权”文化意识的加强,国外唱片公司在灌制唱片时所一直秉持的以作曲家、作品为主导的理念,在灌制我国传统民间音乐时,亦有所体现。广东音乐自形成至今,虽仅有百年历史,但作为当时20世纪初期产生的“新兴乐种”,在灌制唱片时,便逐渐打破了我国传统民间音乐虽有标题,但无著作人的固有形式,并逐渐摒弃了传统乐种中无“作曲家”的现象。继而产生了一批以吕文成、何柳堂、严老烈等既是民间艺人,又是作曲家的艺术人才。并伴随着以《步步高》《平湖秋月》《赛龙夺锦》《雨打芭蕉》等数量颇丰、质量上乘的广东音乐优秀作品的相继问世,这也使广东音乐呈现出中国民间乐种中较早出现作曲家、作品的现象。而广东音乐亦趁着20世纪唱片行业发展的东风,形成了其演奏、创作、改良的繁荣景象[11]。可以说,广东音乐的蓬勃发展,离不开20世纪二三十年代的唱片业的大力推广。

从《雨打芭蕉》整首乐曲的旋法上看,其突出的特点是以二三度级进并伴以大跳音程为主,加上富有动感的切分节奏,轻盈的连顿音奏法,集中体现了乐曲抒情优美且明快有趣的特点。此曲不论从音域、板式、指法还是定弦等角度上而言,都较符合琵琶这一弹拨乐器来表现——从广东音乐《雨打芭蕉》全曲的音域来看,其跨度从小字组g到g2,共3个八度,相对较宽,与琵琶的演奏音域(g-g3)相符;从板式上而言,符合传统琵琶小曲68板的特色,全曲多围绕G、D两音进行,这与琵琶传统的定弦(G-C-D-G)完全相符。从演奏技法来看,全曲形象地表现小雨的滴答和大雨的搏打之声,与弹拨乐器琵琶“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”的特点十分契合,且用琵琶的弹挑和泛音技法来模仿雨点晶莹剔透的音色,以扫拂、长轮的技法来描绘大雨滂沱的情形,也是十分贴切的[12]。

因此,可以大致确定《雨打芭蕉》其最初的谱本应为琵琶谱,这与何氏家族以何博众为首的擅弹琵琶的传统,确实也有着不可分割的关联。如今所见到的最早的丘鹤俦版的“古谱”《雨打芭蕉》,亦很有可能是琵琶谱移植改编的,适合广东音乐早期乐器“硬弓组合”演奏形式的合奏谱。

四、结语

如今的《雨打芭蕉》作为广东音乐的经典曲目,早已成为任何乐器均可独奏、合奏的曲目之一。当然,演奏者在实际演奏每件乐器(高胡、扬琴、竹笛等)时都会结合乐器自身的特点,及时调整某些曲调的部分旋律音高,从而进行演奏[13]。

那么,能否确定《雨打芭蕉》即出自“何博”众之手呢?笔者认为这很难断定,因为我们无从考证《琵琶新谱》中所谓何博众手辑到底是其本人所创还是先辈所传,或是何博众在先辈所传基础上的“创新”。但无论如何,广东音乐《雨打芭蕉》自产生并流传至民间后,已是粤乐早期行世极盛的优秀曲目之一。

民间乐曲之所以能够成为经典并传承至今,它所凝聚的是不同时代、不同经历、不同造诣乐人集体智慧的结晶。而一部经典作品的问世不仅需要不断积累、循环往复的大浪淘沙,在积累的过程中亦需要不断有造诣高的乐人推动,才得以日臻成熟。显然,广东音乐《雨打芭蕉》之所以成为经典,与何氏家族脱不了干系,更离不开何博众的“创新”。当然,他的创新并不是突变的,与其先辈的传承以及自身的不断积累息息相关,同时更离不开以何柳堂为代表的,致力于广东音乐早期发展的民间艺人的传播与推动[14]。他们不论是在早期广东音乐乐曲的创作、艺术的传承,还是在乐谱的出版、唱片的灌制传播上,都做出了卓越的贡献。因此,笔者认为,以何博众、何柳堂等为代表的何氏家族对广东音乐《雨打芭蕉》的形成发展有着至关重要的作用。

参考文献:

[1]黄锦培.广东音乐欣赏[M].广州:广州出版社,2006:1-38.

[2]陈德钜.广东乐曲的构成[M].广州:广东人民出版社,1957:1-5.

[3]广东省、广州市戏曲改革委员会,广东音乐研究组.广东音乐[M].广州:广东人民出版社,1955:8.

[4]中国民族民间器乐曲集成广东卷编辑委员会.中国民族民间器乐曲集成·广东卷(上册)[M].北京:中国ISBN中心出版,2006:55.

[5]余其伟.关于粤乐的一些“活史料”——何晃谈吕文成及其他[J].广东艺术,2002(3):43.

[6]梁某,阮立威.沙湾何氏与广东音乐[M].广州:广东教育出版社,2013:85.

[7]黎田,黄家齐.粤乐[M].广州:广东人民出版社,2009:59.

[8]周青青.从《老八板》音乐的演进看民间音乐在传承中的创新[J].音乐与表演,2015(1):10.

[9]何柳堂,何与年,钱大叔.琵琶乐谱[M].香港:新月唱片公司,1934:11-15.

[10]郑伟滔.粤乐遗风老唱片资料汇编[M].香港:香港中文大学出版社,2009:64.

[11]葛涛.“百代”浮沉:近代上海百代唱片公司盛衰纪[J].史林,2008(5):26-41.

[12]许嵩.隔窗知夜雨芭蕉先有声——广东音乐《雨打芭蕉》音乐形态研究[J].肇庆学院学报,2020(4):58-60.

[13]伍天佐.广东音乐《雨打芭蕉》的艺术特色[J].艺术品鉴,2021(29):71-72.

[14]陈超,王永春.现代音乐的大众文化审美转向及民族性意识——20世纪二三十年代“广东音乐”的现代性阐述[J].河南科技学院学报,2019(1):66-68.