[摘要]民族室内乐作品《乘风破浪》是作曲家刘畅2016年为新加坡鼎艺乐团委约创作的作品。作为一部极具影响力的室内乐作品,作曲技法严谨且极具代表性。本文从作品的古筝人工定弦入手,同时对作品的音高结构、曲式结构与音乐主题进行分析,窥探西方作曲技法与中国民族乐器的融合,推进中国民族音乐的创造性转化和创新性发展。

[关键词]刘畅;《乘风破浪》;作曲技法分析

近年来,中国的民族室内乐作品以其形式灵活、音乐细腻、表现力强等优势成为当代民族音乐创作中的主要体裁之一,越来越受到广大人民群众的喜爱与关注,呈现出良好的发展态势。许多作曲家将目光投向民族室内乐作品的创作,如常平创作的《弦风》、杜薇创作的《染》等。他们的创作不但展现出了中国民族乐器的魅力,也体现出了中国当代民族音乐创作的风格与韵味。本文以青年作曲家刘畅创作的民族室内乐作品《乘风破浪》为例,对作品的音高结构、曲式结构、音乐主题等进行分析,由此探寻中国当代青年作曲家在民族音乐创作中的技法特点和艺术特色。

青年作曲家刘畅,近年来创作的主要作品有:钢琴独奏《戏影》(获美国金钥匙国际作曲比赛金奖),交响乐《惊蛰》,民族室内乐《瓷咏》(获新加坡国际华乐作曲比赛金奖),为京胡、琵琶、古筝与乐队而作的三重协奏曲《声如歌》,民族管弦乐《神秘的香料》,阮协奏曲《斑斓》,第一琵琶协奏曲《花漾》,第二琵琶协奏曲《期待》,古筝协奏曲《忆梦》,笛子协奏曲《曼妙》,扬琴协奏曲《烟姿》,二胡协奏曲《近月》,《七个瞬间的随想曲》(为琵琶与吉他而作)及各类独奏、重奏、室内乐等。民族室内乐作品《乘风破浪》是受新加坡鼎艺乐团委约而作,之所以题名为《乘风破浪》,是希望记录下乐团十年的心路历程,并期望乐团在未来的发展中能够像大海中的航船一样,乘风破浪,勇往直前,越来越好。作品一经公演即获得热烈好评。

一、作品创作特点分析

(一)运用古筝人工定弦

“当代筝曲的创作,通过人工定弦,重新排列弦序,更新了调式音阶基础。不再局限于传统的五声调式,通过乐音材料的扩充更新,获得了新的调式色彩。”[1]人工定弦作为一种创作的现象,常出现在当代的古筝作品创作中,如在高为杰的作品《韶II》中,“乐曲采用了作曲家自创的非八度周期人工音阶,即以大七度为基础构成的周期性人工音阶……该筝曲的定弦,从中可看出一体化的人工调性特征。”[2]吴健的《空谷幽兰》中运用了人工定弦和传统定弦相结合的方式定弦;陈哲的《苍歌引》中运用五声音阶的方式进行人工定弦;周龙的《定》中运用十二音序列进行人工定弦……作曲家在作品中运用人工定弦的原因,笔者认为:首先,人工定弦打破了传统五声音阶的固定模式,是在创作中的创新,而“创新”亦是近年来作曲家一直追求的创作因素,是形式上的创新;其次,由人工定弦而影响的不仅是调式、调性、风格上的变化,音响新颖而独特,更是音高结构上的特殊化,是内容上的创新。

不同作曲家人工定弦的方法是不同的,笔者发现《乘风破浪》中的人工定弦有其巧妙之处。如谱例1中所示,作曲家把人工定弦分为两个部分,即十二音序列与五声调式并存的人工定弦模式。前12个音构成了作曲家设定的十二音序列,分析其结构会发现,前5个音构成了F宫五声调式,后7个音形成了全音阶。音程度数均为二度,且只有一个小二度,其余均为大二度。对这种人工定弦的分析,不禁让笔者试想,是否在作品的音高构成中,作曲家会偏爱二度音高创作呢?

谱例1古筝定弦

在人工定弦的十二音序列中,作曲家更偏爱序列音9、8、6、4,且多次出现在作品各段中。在人工定弦的后半部分,包括G宫五声调式、F宫五声调式,它们在作品中以纵向的音高结构出现。如作品第17小节古筝声部出现的和弦A-E-A以及第18小节出现的和弦G-B-E、第19小节出现的和弦A-D-E,均为人工定弦的后半部分音高(见谱例2画线部分)。这些人工定弦的单音以和弦方式出现在作品中,为第17—19小节出现的和弦重新排列音高顺序,这些音高均在G宫五声调式范围内。

谱例2第17小节纵向音高在定弦中的体现

定弦的设计能影响一部作品的风格。这种十二音序列与五声调式并存的人工定弦模式打破了以往古筝定弦调性单一的常规,使得作品的音乐色彩更多变,同时为第三部分多次转调提供了便利。

(二)音高结构特征

1.二度结构的应用

上文中提到,在古筝人工定弦的十二音序列中,后半部分出现了仅一个小二度、其余是大二度的“二度音列”,“二度”作为作品的重要音高动机,在作曲家的精心设计下井然有序地在作品中进行着。首先是第1—5小节古筝声部的A-G-F的进行,然后是第9—15小节柳琴和琵琶声部的A-G-F-E。这种“二度级进下行”的音乐主题随即在第17小节中再次出现,此时的“二度级进下行”可分为上下两层旋律(见谱例3)。

[1]程璐璐:《当代筝曲创新理念之探微》,《人民音乐》,2007年第4期,第17页。

[2]李吉提:《中国音乐结构分析概论》,北京:中央音乐学院出版社,2004年,第484页。

谱例3第17小节

第17小节乐队齐奏第一部分的音乐主题,可从上、下两层分析其横向的音高走向,即上面一层为B-A-G-F,下面一层为A-G-#F-E-D,旋律均存在“二度级进下行”的明显特征,这种“双层旋律”正是作曲家对音乐主题设计的精妙之处。

除此之外,作品的第一部分中呈现出“看似漫不经心却暗藏玄机”的音高度数的巧妙设计,如作品从第1小节开始一直到第16小节主题呈现之前,节奏并不紧凑,而音响却并无散漫之感,反而层层递进,音响紧张,这与作品的音高结构设计有关。作曲家在音高结构上设计的是八度—七度—六度—五度(第1—4小节),七度—六度—五度(第5—7小节)(见谱例4),四度—五度—六度(第10—12小节),四度—三度—二度(第13—15小节)。

在这些音程度数逐渐增加或减少的片段中,笔者从旋律音程与和声音程角度分析,发现依旧不乏“二度级进上下行”的身影。从第2小节到第6小节形成了A-G-F的“二度级进下行”,配合“八度—七度—六度—五度”的中阮、大阮声部,

谱例4第5—7小节

音响效果逐渐从松弛到紧张,直到第16小节音乐主题的到来。这种音高结构的巧妙设计减少了作为引子在音乐主题到来之前的乏味感,使各声部之间层次更加丰富,更重要的是为第16—17小节的音乐主题做铺垫。

2.四度、五度结构的应用

除了音程度数的逐渐增加或减少,作曲家在全曲创作中最偏爱运用“五度+四度”的音高结构方式营造紧张的氛围。如第125小节(见谱例5),在梆笛、笙、扬琴、中阮演奏的片段中,旋律音D-G构成了四度的旋律音程,纵向上音高A-D构成了四度的和声音程,中阮演奏的D-A音构成了五度音程。虽然四度音程和五度音程可通过转位获得,但是这样的“五度+四度”的创作技法是在作品中常出现的,也是当代民族室内乐中常见的作曲技法之一。

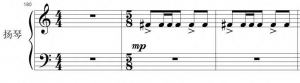

与谱例5类似的情况还有很多,如第201小节乐队齐奏,此时全乐队所用和弦是#F-A-C-bE,

谱例5第123—126小节

笙、扬琴、柳琴、琵琶演奏了bE、A两个音,发展到第213小节时,扬琴演奏的旋律包含了四度音程和五度音程,且四度、五度音交替进行,此时的音乐主题实则从第201小节发展而来。在第三部分中,“四度+五度”经常出现在笙、扬琴、柳琴、琵琶、中阮、大阮所演奏的音乐主题中。

在作品中五度的音高结构亦有以其他方式呈现的。如第1—4小节,音乐材料包含了八度、七度、六度、五度(见谱例6)。

谱例6第1—4小节

如谱例6中所示,在第1—4小节内,包含了五度、六度、七度和八度音程,中阮在第1和第2小节中演奏五度音程,其下方叠加了大阮和古筝声部的八度,而古筝声部的八度不仅是和中阮形成纵向音高结构的八度,还有旋律上横向的八度。这是作品中“五度”与“八度”的结合。

谱例7第17—19小节纵向音高结构

除此之外,还有纵向“五度+四度”“三度+四度”“四度+二度”以组合的方式出现在作品中(见谱例7)。

3.“单音高节奏结构”的应用

笔者此处所谈论的“单音高节奏结构”,指的是在一个声部内当音高没有变化、节奏型作为音乐主题发展的动力性因素时,节奏与单一音高相结合产生的结构。这种结构既类似“固定低音”,又不同于“固定低音”。这种“单音高节奏结构”形式在作品中大量出现时,呈现出来的音响效果是稍显复杂且情绪紧张的。它最初在第一部分第91小节出现,并在全曲题为《破浪》的第三部分中发展,出现大量的“单音高节奏结构”,节奏型设计凸显紧张的氛围。

谱例8第91小节

谱例9第180—182小节

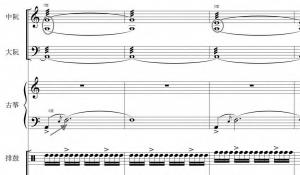

在原本四四拍的作品中,第91小节的节奏型因“重音重置”,形成了“3+3”的节奏韵律,打破了节拍中原有的强弱结构,使音乐更有压迫感、紧张感。第91小节音乐主题是第181小节主题材料的雏形。

第181小节从扬琴声部开始,琵琶、排鼓依次运用八五拍与四三拍交替的形式对音乐主题进行发展(如谱例9),节奏型重音特征明显。当第201小节除了由高胡、二胡、中胡、古筝以外,所有乐器运用此节奏型齐奏#F-A-C-bE和弦时,音乐的紧张感达到峰值。

(三)作品曲式结构与音乐主题特色

1.曲式结构

作品共分四个部分,第一部分为第1—138小节,题名为《乘风》。第二部分为第139—180小节,作曲家在谱面上并未写标题,而是标注了“温柔的、自由的”。第三部分《破浪》为第181—294小节。第四部分为第295—313小节,是全曲的尾声部分。

作品的第一部分为“带再现的并列三部曲式”结构(见表1)。

表1第一部分曲式结构

二度级进下行主题。 主题第一次出现。 主题变形。 主题变形,第小节节奏型源于第小节,第小节节奏型源于第小节。 第小节是第小节的变形,并不断模进。

第小节主题形象转变,配器上体现对话原则。第小节旋律是第小节的主题扩展。第、小节主题源于第、小节中的度、度,第小节是大线条旋律主题。

第小节主题源于第小节,主题第一次出现。第小节源于第小节主题。

从第小节开始,把第、小节的主题拆分后反过来紧缩、出新。第小节可视作连接。

作品的第一部分是作品中最长的段落,其结构显示出了并列原则以及三部性结构原则,在音乐主题发展过程中显现出变奏原则。A部分与B部分的音乐主题材料对比明显,B部分包括两个划分较明显的乐段C和D,第74—90小节的大线条旋律主题优美动听。C部分中的音乐主题材料源于第16—19小节,并对音乐主题进行变奏。除对第一部分结构的整体判定外,仍有两个问题需要探讨:

问题一:第49—59小节应该属于乐段B还是乐段C?通过对主题材料的分析发现,第49小节的节奏虽然也和乐段B有相似之处,但它的主题展开后便是第59小节的“大线条旋律主题”,且第51小节排鼓的出现正是B段中所没有的。在C段中,排鼓一直出现至第82小节,在配器上,从第49小节开始出现了梆笛+笙+扬琴+柳琴+琵琶同高胡+二胡+中胡+大提琴+低音提琴的“对话”,这种配器手法也是B段中不曾出现的,所以将第40—59小节划分到乐段C中。

问题二:既然排鼓没有出现在第90小节,为什么乐段C至第90小节结束?这是由于第83小节大旋律线条还在继续,旋律由扬琴、柳琴、琵琶弹奏出来,虽然力度在不断变强,但配器却柔和下来,与之后第91小节的“节拍重组主题”形成鲜明对比。正是由于音乐主题材料、配器、力度等多方面的因素,使曲式结构更清晰明确。

作品的第二部分是并列单二部曲式(见表2)。

主题 八五拍。源于第小节主题,为节奏主题,节奏型不断发展变化,旋律较为细碎。 四三拍。节奏主题变化成第小节主题节奏型。 四四拍。源于第小节笙、扬琴等乐器的节奏型。 八七拍。主题b换拍号发展。 八七拍。材料源于第小节连接部分。 四三拍。与第小节主题相似。 四三拍。第小节主题变形,虽不直接再现主题旋律,但主题因素明显。 八六拍。连接部分。 四三拍与八六拍交替。四三拍主题材料源于第小节,八六拍材料源于第小节。 八五拍。节奏与第小节相同。 四三拍。节奏和旋律源于第小节。 四四拍。连接部分。 四四拍。第小节主题变形。 四四拍。第小节第二部分主题变形。

注:在表1和表3中,有多次结构划分是跨小节的,如“第9—16小节、第16—25小节”,是由于前一乐句的落音结束在了第16小节,同时第16小节亦是下一乐句的起始小节。

第二部分曲式结构较简单,乐句的划分明确清晰。第147—154小节同第155—162小节构成了合首乐段,其中乐段B的主题材料从乐段A中发展而来,从a旋律小调转调到A自然大调上。第171—180小节可视为第三部分前的连接,短短的10小节再现了第一部分“二度级进下行”的主题材料,为第三部分“再现”做准备。

第三部分《破浪》结构较为错综复杂(见表3),笔者认为,在这一部分,作曲家想要描绘的是胜利前与困难作斗争的画面。第181—274小节音乐形象紧张、激烈,拍号不断变化,重音不断变换,最终在第275小节从C大调转到E大调,有种“拨开云雾见天日”的感觉。第284小节再现了第二部分的“大旋律的主题”,抒情性较强,聆听时令人有回顾过往、百感交集之感。

笔者认为,作品的第三部分为复二部曲式结构。在第181—246小节中,音乐主题多是以节奏型作为音乐主题发展的动力性因素,出现了“单音高节奏结构”。在A段中,八五拍与四三拍交替对音乐主题进行发展。从主题材料上来看,A、B部分以再现整个作品的第一、二部分的音乐材料为主。先是变化再现了17小节主题,接着再现第二部分的主题材料。在B部分,作曲家没有完全直接再现第一、二部分的旋律,而是巧妙地将第一部分的节奏材料重新加工,并从音高结构上做文章,使听众感觉既熟悉又新鲜。

第四部分为第295—313小节,是8+11小节的乐段结构,音乐材料有陈有新,四三拍与八六拍交替进行,作曲家用强(f)和突强(sf)两个力度将作品推向作品高潮,在听觉上呈现出胜利在望、到达成功彼岸之感。

作品的关系结构可见图1。在第三部分,音乐材料会有意识地变化再现第一部分、第二部分的音乐主题,故而第三部分是前两个部分的“变化再现”,同时亦体现了曲式结构原则中的变奏原则。

图1《乘风破浪》作品关系结构图

如图1所示,第三部分几乎是在用前两个部分中的音乐主题材料进行变化和发展,且只保留了节奏材料,对旋律进行重新加工。故而第三部分再现了第一部分和第二部分的主题材料,起到总结、概括、融合前两个部分的作用。

在曲式上,这四个部分既有再现又有对比。其中第一部分是整个作品的核心部分,第二部分在速度、力度、和声等方面均与第一部分和第三部分形成对比,第三部分是前两个部分的“变化再现”,第四部分作为Coda,结构稍短小。

2.作品音乐主题特色

笔者欲从“人工重音”“复节拍”两方面分析作品的音乐主题特色。

由于“人工重音”“复节拍”的出现,导致作品的节拍、节奏出现“个性化”特征,打破原有节奏律动和节拍原则。在《乘风破浪》的第一部分,排鼓从第一小节第二拍开始出现“人工重音”,由于重音记号的加入使得原本4个十六分音符四四拍的重音感觉发生了改变,打破了四四拍本该有的节拍原则(见谱例10)。

谱例10第1—3小节

通过“人工重音”改变节拍原则的现象在作品中比比皆是,如第17—19小节(见谱例11)。第17—18小节是第一部分的音乐主题,在这本是四四拍的旋律里,由于重音记号的出现,打破了节奏原有的律动,使重音出现在第二拍的第二个八分音符上。这样的“人工重音”使音乐主题增添了个性,使音乐形象在发展过程中易于辨认。

“复节拍”在此作品中比较常见。“‘复节拍’

谱例11第17—19小节

包括‘纵向对置’与‘横向节拍转换’两种类型……复节拍的横向节拍转换,即音乐行进过程中横向随时变更拍号。”[1]此作品包含的“复节拍”属于横向节拍转换。在第三部分中存在较多“横向节拍转换”现象,如第262—267小节,在这短短的6小节内,节拍包含了八六拍、八五拍、四三拍,其中便有“复节拍”。“复节拍”的出现使得节拍呈现出不规则性,从而打破了原有的节奏律动。

二、作品的技法特点及艺术特色

作品中四个主题材料关系紧密、环环相扣,将“重复”与“变化重复”的发展原则贯穿作品始终。作品采用重复、模进、变奏、紧缩、扩展、移位(移调)等方式,使核心的音乐材料在整部作品中充分利用。

从主题材料继承角度来看,四个部分之间的相互关系可形容为A(第一部分)—B(第二部分)—AB(第三部分)—尾声。曲式结构中体现了三部性结构原则、变奏原则以及并列原则。第三部分的“再现”较为含蓄,只保留了节奏材料,对旋律进行重新加工,既保留了主题的“骨骼”,又增添了新鲜的“血液”。

谱例12第262—267小节

[1]张冀瑶:《节拍的“重组”——以约翰·科瑞里亚诺〈大马戏〉、〈花衣笛手幻想曲〉两部作品为例》,《乐府新声》,2015年第1期,第124、127页。

作品的音高结构以二度、四度、五度居多。其中音乐主题除前文提到的存在一个声部“双旋律”的现象之外,还具有“二度级进下行”的明显特征。例如作曲家设计的音高结构是八度—七度—六度—五度(第1—4小节),七度—六度—五度(第5—8小节),四度—五度—六度(第9—12小节)(见谱例13),四度—三度—二度(第13—15小节)。

谱例13第9—12小节

作曲家热衷于用“五度+四度”营造紧张的氛围,与西方和声体系中的三度相比,四度、五度的结合体现出具有中国特色的和声风格。如第125小节(见谱例5),梆笛、笙、扬琴便采用“五度+四度”的纵向和声。笔者认为旋律的“级进二度上下行”体现了一种西方的和声审美,例如歌剧、清唱剧、咏叹调作品中这些特征更明显;纵向的“五度+四度”在和声上体现的则是具有中国特色的和声美感。

作品将西方作曲技术同我国民族乐器相结合,西方的传统曲式和具有民族特点的音高结构、和声相结合,“人工重音”“复节拍”的应用打破了原有节奏节拍律动,构成了这部作品的艺术特色。从十二音序列与五声调式并存的人工定弦模式到打破重音规律的“节拍重组”,作曲技法上是“西方”的。“五度+四度”这种具有中国特色的和声风格及民族乐器的应用均体现了作品的“民族性”。

谱例14第5—7小节

作品具有鲜明的时代性,充满画面感,节奏节拍的设计在听觉上具有新鲜感。作品兼顾了技术性和可听性,这在如今的民族室内乐作品中是非常难得的。

结语

车尔尼雪夫斯基曾说过:艺术源于生活,而高于生活。”这部作品写出了一种寄托,一种希望,是每个人心中越来越好的盼望,更是奋斗创造美好未来的决心。音乐创作不但需要专业的作曲技术理论、民族特色,还要具备优美的音响效果,为广大听众提供良好的艺术体验。音乐创作应当实现社会价值,并有超越现实的美学价值,这样的音乐作品才是优秀的作品。

民族管弦乐作品《乘风破浪》从作品结构上体现了变化原则、三部性曲式原则。作曲技术严谨,逻辑清晰,音高结构特征明显,古筝在人工定弦时采用的十二音序列+五声音阶中包含的“全音列”形成了作品音高结构中最明显的音高特点。在作品中可以体现出西方作曲技法在民族室内乐作品创作中的应用,这是作曲技术理论在中西方的兼顾和融合。当代音乐作品需要在中西结合中兼容并蓄,需要在“高雅”中“亲民”,把握包容、多元的创作理念,推进中国民族音乐进行创造性转化和创新性发展。

参考文献:

[1]姚恒璐.三种音高思维的创作理念与实践——传统与现代作曲技法的共融[J].中央音乐学院学报,2008,3.

[2]朱海雯.探析古筝定弦对筝作品风格的影响[D].天津音乐学院,2023.

[3]卞婧婧.十二音序列音乐的“新玩法”——郭文景《寒山》中基于勋伯格十二音音列的东方气质[J].人民音乐,2024,3.

[4]麻峰、万良琦.当代民族室内乐纵向音响构建探析——以20世纪80年代以来部分代表作品为例[J].乐府新声,2015,2.