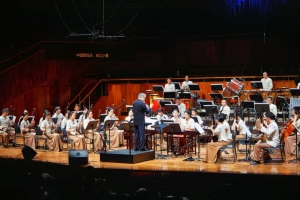

2025年4月26日晚,广东民族乐团《岭南变奏》二十周年纪念音乐会在星海音乐厅上演。展开节目册,一首首如今已是常演不衰的经典作品映入眼帘,每位作曲家都是当今的业界翘楚,但在二十年前,他们也只是初出茅庐的年轻人。再看台上这支乐团,声部完备、神采奕奕。历经五分之一个世纪的洗涤,《岭南变奏》无愧于当年《人民音乐》的两度发文盛赞的高度评价,它成就了一批优秀的作品和作曲家,也成就了这支乐团。

本场音乐会由乐团音乐总监兼首席指挥、也是当年《岭南变奏》项目的艺术总监刘顺执棒,携手广东民族乐团,特邀客家山歌表演艺术家杨苑玲、潘锡岳,青年歌唱家李怡雯联袂呈现。

刘顺总监在开场白中就为这场音乐会“解题”。“岭南”,是这场音乐会创作的根基,即广东地区流传的广府音乐、客家音乐、潮州音乐三大乐种。“变奏”,既是手段也是目的,即以当代音乐视角、每位作曲家极具个性化的读解,对岭南地区的民间音乐“求变求新”。“岭南变奏”,是一个时代的艺术家们,以最真诚的情感致敬传统,重读传统。或许这也是为何音乐学家乔建中先生盛赞其为“后新古典主义代表作”,它“身”入传统,“心”期现代。

指挥:刘顺

音乐会序曲《凤凰》,以题目象征了本场音乐会的文化追求。作品从粤剧唱腔中取材,以简约派手法创作。在独奏段落,广东高胡、椰胡、扬琴等乐器依次叠加,奏出极具广东音乐特色的旋律,在无穷动式的重复中推动主题再现——这似乎在表达岭南音乐在涅槃中焕发出了无限的生机。

音乐会序曲:凤 凰

第二首作品《乐队扣连环》,将广东音乐《连环扣》以五架头与乐队协奏的形式呈现。其中五架头演奏《连环扣》原曲,乐队协奏以多重调性贯穿其中,时而推动,时而对抗。无论乐队如何“一惊一乍”地“捣乱”,五架头的演奏始终不急不缓、从容不迫。听完这首作品,让我想到著名音乐学家、乐律学家黄翔鹏先生那句“传统是一条河流。”无论时代如何更迭,谁也无法抽刀断水,传统就在那里,重读传统、探险创新,我们只是在这条河流中留下属于自己的痕迹。

五架头与乐队:乐队扣连环

接下来这首《珠江小景》,从广东音乐《陌头柳色》《禅院钟声》中取材,以复三部曲式,将多个素材紧密地串联起来。作品的首部欢快闲适、洋洋自得,如江边漫步;中部结合了爵士乐风格,摇摆的律动又如江上泛舟,和声也与前段形成了明与暗的色彩对比。这首短小精悍的小品,以微观视角照见了老广乐观向上的生活哲学。

中国管弦乐:珠江小景

之后一首客家山歌《足银不使沤成铜》,将我们从广府地区带入丛岭之境。这首作品演唱的部分保留了原汁原味的客家山歌,乐队结合了音块化的写法,给予了演唱者最大程度的自由空间,不同的段落生动的展现了客家山歌独唱、对唱、合唱,引歌、情歌、对歌等多样化的组合形式。

客家山歌:足银不使沤成铜

演唱:杨苑玲、潘锡岳

上半场最后一首作品《云山雁邈》,取材自潮州筝曲《胡笳十八拍》,颇具唐宋大曲遗风。原曲的调式在潮州音乐中属于极其特殊的“重三轻六”调,作曲家王丹红提取了调式音阶中的“重三”、“轻六”二音,以此为核心搭建和声与旋律框架,二者的不协和关系形成了一种挥之不去的愁绪。这种“不协和”从引子到快板段落都始终无法消解,并不断积累,直到高潮段落,《胡笳十八拍》的完整主题第一次、也是唯一一次出现,悲愤、纠结在顷刻间释放,瞬间让人浑身毛孔舒张,直至最后一个音符隐去,听众心情还久久不能平复。

作为王丹红的“成名作”,这首作品的各种版本层出不穷,但听完广东民族乐团的演绎,不禁感叹:还是“原唱”到位。他们对于潮州音乐的律制拿捏得极为精到,韵味十足;从静谧到气势恢弘,面对如此大的情绪张力,整个乐队展现出了极强的控制力。

中国管弦乐:云山雁邈

下半场第一首作品新五架头《非不--半边“悲怀”》,取材自吕文成先生的《悲怀》。与上半场的五架头《乐队扣连环》不同,从题目中就可见,这首作品是对传统音乐的“拆解”。作曲家通过碎片化的音型、不协和的音响,让传统在现代语汇的“点描”中顺势而变,用诙谐的方式重新诠释“悲怀”。

新五架头:非不--半边“悲怀”

随后歌唱家李怡雯与乐团共同带来了一首女声独唱《今夜伴月回》。作品将歌曲《一壶好茶一壶月》重新编配,乐队女声吟唱的摇篮曲般的潮汕茶歌,瞬间将人带回童年,带回家人温暖的怀抱。李怡雯的演唱饱含深情、感人至深,那句“我走得多远也走不出……外婆的思念”,让人不禁眼眶湿润,这弯月亮,是家人的牵挂,是对故乡的眷恋,是难以割舍的乡愁。

女声独唱:今夜伴月回

演唱:李怡雯

“饿马摇铃”,是古战场上的一种疑兵之术,而在广东音乐中,《饿马摇铃》却是谐谑、生动、有趣的。这首作品经过作曲家叶小纲重新编配,有了更丰富的色彩。弦乐的滑音奏出饿马嘶鸣,打击乐、弹拨乐模拟悦耳的马铃,八度跳音、切分音的律动刻画出踉跄的步伐,鲜活地展现了饿马的诸般情态。

中国管弦乐:饿马摇铃

“五羊衔谷,萃于楚庭。”一首《五羊拾穗》,再现了羊城那段古老的传说。作品提取了广府音乐《平湖秋月》的主题,对其中的三音动机不断变化发展,熟悉的旋律以碎片拼贴成一幅古老的画卷,柔和温暖的旋律如春风化雨,见证着这片土地的繁荣。这首作品流动多变的织体、西方“印象派”的配器手法,无疑给乐团的演奏员们提出了极大挑战,而在指挥刘顺的调度下,各声部如齿轮般精准运作,又不失细腻的动态对比。

中国管弦乐:五羊拾穗

音乐会的压轴曲目《佛跳墙》,恰如其名,是一道融合了多种元素、匠心独运的精致大餐。作品以潮州大锣鼓为基础,结合了潮州地区的“二四谱”唱念,诙谐灵动、妙趣横生。不同乐器的叠加与增长,如一味味鲜美的食材投入锅中,再加以文火慢炖,直到主题的集合再现,一碗热气腾腾的“佛跳墙”终于出炉,实在让人垂涎欲滴。

中国管弦乐:佛跳墙

常规曲目奏罢,现场掌声雷动,经久不息,乐团又为听众们加演了一首《雷打芭蕉》,为音乐会完美收官,也让我们看到岭南音乐历经风雨永不褪色的鲜活生命力。

全场音乐会共十一首作品,它们那么“新潮”,时至今日,依然前卫大胆,甚至称得上“离经叛道”;它们又是那么“传统”,每一首作品都从岭南这片土地上生长,即使有些作品听起来似乎与传统已相去甚远,但我们总能在其中寻到传统的痕迹。二十年光阴流转,一切都在变,甚至这场“变奏”本身也在“变”,但这其中,蕴含着深刻人文情怀的传统音乐母语没有变,这些“母语”大概就是我们所说的“文化基因”。我们今天所谈的“文化自信”,可能就是源自于我们这些优良的“文化基因”。

全体演员谢幕

时隔二十年,广东民族乐团选择再次上演这场音乐会,不仅是对前辈艺术精神的传承,更让我们看到乐团坚持“守正创新”这条道路的决心。琵琶大师刘德海先生曾评价这场音乐会体现了广东人“无穷动”的探索精神,我想或许这场关于“岭南”的“变奏”,关于中国民族音乐的“变奏”,也会是一个永恒的课题。正如刘顺总监在音乐会的结语所言:纵使未来道路千难万险,他们都将大踏步的向前走,勇于“探险”“犯险”,因为在岭南这片沃土上,有太多值得我们珍爱的文化传统。