摘要:练琴是学习演奏艺术过程中非常重要的环节,甚至是伴随一生的音乐活动和艺术行为,而研究练琴(如何练琴、如何提高练琴的成功率)则是演奏专业的教学者与学习者不可逃脱的使命。本文以“熟能生巧”“熟,一定能生巧吗?”“熟如何能生巧?”为核心话题,来探讨如何练琴的问题。

关键词:熟能生巧;练琴;记忆;理解;时间;智慧

作者简介:谈龙建(1952—),女,中央音乐学院教授。

刊载于《天津音乐学院学报》2022年第4期,第96-108页。

在演奏专业的教学研究中,关于练琴的话题似乎是一个老生常谈的话题,各有见解,众说纷纭。老师们常常强调“学生练习的时间不够多;练得不够好”,而学生们则说“我已经练得很用功、很刻苦了,为什么总是进展不大?效果不理想?”孰是孰非、孰高孰低,难以判断。由此看来,练琴,乃至怎样练琴仍然是一个值得探讨的话题。练琴首先是一个逐渐熟练的过程,其最终要达到的是得心应手、随心所欲之目的。面对练琴中出现的种种问题,笔者试图以“熟能生巧”“熟,一定能生巧吗?”“熟如何能生巧?”为核心话题,来探讨如何练琴的问题。当然,就笔者五十多年来的教学研究和演奏实践而言,更多的是源自于三弦专业课教学的分析、研究与积累,希望在练琴话题的探讨方面具有一定广谱的意义。

来自美国密歇根州立大学新的研究结果表明,“熟能生巧”这个古老的格言可能被夸大了,心理学家扎克·汉布里克(Zach Hambrick)通过研究发现“反复练习,的确对提升某种技能达到一定的境界很重要,但是研究结果揭示,单靠反复练习以求达到卓越是不够的……”;“有些人没有经过大量的练习就可以达到一定的技术境界,而有些人尽管做了大量的练习仍然做不到。”他还指出“智力(或天赋),以及开始某项活动的年龄等因素与此息息相关。”

这个成果从人的天赋差别以及年龄等其他因素的分析中得出了“熟能生巧,但是熟不一定都能生巧”的结论。此项研究及其成果所提供的信息引起了笔者的关注与思考,至少这个研究成果在技术练习的范畴内解释了反复的、简单的练习是很难通向技术卓越境界的。我们尝试着去解释,为什么梅兰芳、张君秋、郭兰英、李廷松、管平湖、卫仲乐、刘明源是万里挑一的中国民族民间表演艺术家,是伟大的天才!是一群创造了历史顶峰的艺术家!而他们的成就绝不只是依赖于简单的重复性练习就可以达到的。

尽管如此,笔者仍然试图从问题的另一个方面,“熟,究竟能否生巧?”,“熟,如何能够生巧?”即,从练琴,从练习的过程以及我们练习所期望的目标来展开话题。

首先,我们从字面上进行分析。

其一,“熟”。

汉语中与“熟能生巧”相关的成语太多了,如:轻车熟路、深思熟虑、熟读精思、驾轻就熟、善马熟人、瓜熟蒂落、熟若无睹、滚瓜烂熟、耳熟能详、熟思审处、熟稔于心等,多半是形容熟练、娴熟。而“熟能生巧”则是人们在千百年来的劳动实践中总结出来的经验之谈,它具有普遍真理的意义。特指对某一种范围内的事物的熟悉精通而有经验。

熟:熟练,熟悉,熟稔,熟识,娴熟,成熟;谙熟、精熟、通熟……。

作为动词,“熟”是为掌握某一种特殊的技艺进行长期的、刻意的、不间断的学习和反复的练习。正如人们常说的:要多练!

作为形容词,“熟”是为掌握某一种特殊的技艺所进行长期的、刻意的、不间断的学习和反复的练习的过程后,以至于达到了人器合一、心手合一、自如谐调的状态。如人们常说的:娴熟的演奏技术,扎实的基本功等。(当代著名的三弦与琵琶艺术家白凤岩的解释是:练琴,就是超乎常人的时间与劳动)

作为名词,“熟”是我们练琴最基本的目的要求和期望值,以及练习的结果———成熟,乃至精熟。

其二,“巧”。

巧:技巧、精巧、巧妙、巧手天工、穷妙极巧……。

巧,是通过学习和练习的实践而觉悟出的操作经验和精通规律,以及自觉地掌握了知识迁移的能力。它不仅可以深思熟虑,而且可以举一反三,挥洒自如、得心应手地从事演奏,所达到的是手随心动,心到手到,随心所欲这样一种逻辑的、理性的境界,从而可以呈现出卓越的艺术质量。

其三,“熟能生巧”。

“熟能生巧”说的是做任何事情,只要熟悉了、熟练了,掌握了事物的客观规律就能够得心应手、运用自如,从而“熟能生巧,巧而生妙,妙而生精”。这是人们在千百年来的实践中总结出来的经验之谈,因此它具有普遍真理的意义。人类的文明是一代又一代人的知识学习和知识积累,我们的先辈,先辈的先辈都在教导我们,学习知识是一个漫长的过程,首先要熟,如:“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟……”;“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”;“读书破万卷,下笔如有神”等等,说明学习和掌握技艺必须熟,因为“熟,是可以生巧”的。

就练琴的话题而言,我们都是从很小的年龄就开始学习音乐、学习演奏的,毫无疑问,每个人都经过了大量的、长时间的、艰苦的甚至是痛苦的练习,一步一步地走到了今天。按照常理推断,我们的演奏都应该具有相当深厚的熟练程度和挥洒自如的技术状态。事实是否如此呢?

虽然不知道,在我们的身边有多少同学自认为已经进入到“熟已生巧,巧已生妙”的境界(冷暖自知),但是笔者的确常常听到身边的学生们在议论“天天练琴,天天在找感觉。昨天感觉好,今天却又找不到感觉了”等诸如此类的说法。因此,在不讨论个体才能天赋的前提下,我们所探讨的关于练琴的话题是:熟就一定能生巧吗?延伸的话题是:没获得“巧”是因为不够“熟”吗?长时间的刻苦用功、反复练习就一定能达到你所期望的目的吗?探讨的话题是:如何能通过有效练习来接近或达到你所设定的目标?

作为演奏家,练琴是学习演奏艺术过程中非常重要的环节,甚至是伴随一生的音乐活动和艺术行为。任何一个伟大的演奏家无不是通过长期的、不间断的、反复的、艰苦的甚至是残酷的练习,方才达到艺术顶峰的。练琴是职业演奏家的成长之道、生存之道、发展之道、成功之道。而研究练琴(如何练琴、如何提高练琴的成功率)则是演奏专业的教学者与学习者不可逃脱的使命。练琴更是一个艰苦而细致的过程,需要成千上万次地重复同样的动作、同样的乐谱、同样的情感、同样的风格,从而构成了每一个职业演奏家的生命体验。我们知道,音乐院校是培养职业演奏家的主渠道,几乎每一个学生都要在学校经历或完成专业训练的全过程。作为演奏专业的学生或学习者,在每一次课堂教学完成之后,必须通过认真的练习来掌握新知识,巩固旧知识,提高熟练程度,完善技术水平,以达到完美地演奏音乐之目的。笔者常常听见学生们在议论:我们已经练习得很刻苦了,尽管花费了大量的时间和精力,却仍然没有达到很自如、很理想的水平。从他们的表情中可以感受到失望、气馁,甚至是自卑。由此看来,经过大量的练习后,成效甚微,甚至没有进展,是习琴者一种普遍的困惑。其实,笔者也曾有着同样的困惑。因为自己曾经也是一个学生,了解自己,不是一个天才,小时候学琴,尽管觉得已经很用功了,却一直觉得自己不能自如谐调地驾驭乐器,特别是乐曲中的技术障碍,虽然经过长期练习,仍然难以克服。上课时请教老师,老师说“要多练!”“要慢练!”于是又继续多练和慢练,但仍然没有进展。再上课再请教,老师还说“要多练!”“要慢练!”,“练得还不够多,不够熟,不够好!”真的觉得很委屈,但是又无法解释这种现象。等自己当了老师后,花了很多年的时间和实践来思考这个问题。笔者从自己的演奏和教学实践中逐渐认识到,练习过程中智慧与时间的完美结合,才能使我们接近或实现我们所追求的目标。熟能生巧可能不是一条绝对真理,但它的确是我们在寻找绝对真理的道路上的理想和追求。

笔者试图从以下几个方面来探讨练琴的问题:

一、把练琴作为学习知识的过程

练琴的科学性直接体现着知识掌握的质量。

笔者在教学中重点强调的是:琴,不是练出来的,是学出来的[2]。其观念在于:练琴首先是学习,是学习知识的过程。我们往往在课堂上、在老师的引导下获得了非常良好的音乐流畅感,动作的协调感,声音的优美感,心理的满足感和演奏的自信感之后,我们可以尝试运用记忆和理解的方式把课堂上获得的直接体验在练琴的过程中得到再现、复制、巩固,从而转变为自己的知识和经验。

(一)记忆

记忆是个体对其经验的识记、保持和再现,是信息的输入、编码、储存和提取。记忆的方式有多种,感觉记忆、动作记忆、声音记忆、坐标记忆、情感记忆、语气语汇以及呼吸节奏、歌唱方式的记忆等。

作为教学者,我们要在课堂上通过生动准确的语言传达(感觉性语言、艺术性语言)、完美声音的示范、技术问题的归纳以及高度抽象化的概念等教学手段,使学生获得动作与声音的直接体验,并由此产生深刻的记忆。我将其称之为“当堂见效”,这是教师教学手段、教学经验的具体体现,而不只是对学生说“回去找找感觉”或“练习300遍”等毫无意义的说辞,令学生十分茫然。

作为学习者,我们要充分利用在课堂上获得的感觉记忆(由触觉引起的动作记忆;由听觉引起的声音记忆;由视觉引起的动作外形的记忆;由歌唱引起的风格记忆;甚至是由味觉嗅觉延伸的情感记忆等),来进行有效的练习。

记忆是人类学习和心理成长的过程中极其重要的因素之一,也是重要的能力之一。所以,借助关键词或提示语来回味或强化课堂感受,是一种比较有效的记忆方法,如:整理上课记录,用自己的语言把细节描述下来;或把课上的感受与体验直接记录在乐谱上;或借助于课堂的录音录像来帮助记忆等。

1.动作记忆的举例

案例[1]:音线形态的技术动作。要求右手在臂重不间断条件下所进行的连续动作。左手在臂重不间断条件下改变揉弦的频率所引起长音音势动静远近的变化。

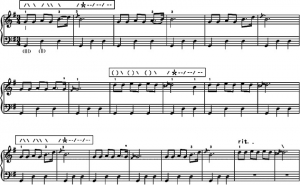

谱例1.《舞幻》(徐晓林曲)的引子

技术分析:末尾是一个由长轮技术完成的长音。

动作记忆提示a.右臂重量稳定,在轮速(频率)和弦速(指速)不变的条件下进行长轮的练习。音响呈绵长的线状,内心如同奔流向前的河流,一往直前。从而排除长轮动作一圈一圈的车轮感。

动作记忆提示b.长轮练习要求在高度集中的意念控制下,其音响延绵不断地奔向无边无际的空间,永无止境,永不回头……

动作记忆提示c.在左臂重量连贯稳定的条件下,左手揉弦的频率平稳均匀,帮助右手长轮所发出的声音更加平静悠远。

动作记忆提示d.加快左手的揉弦的频率,造成长音音势的渐强。

动作记忆提示e.减慢左手的揉弦的频率,造成长音音势的渐弱,直至在无垠的远方消失。

2.情感与情境记忆的举例

案例[2]:弦速、指锋、发音过程与情感和情境的设定

谱例2.《边寨之夜》(费坚蓉曲)的引子

记忆提示a.客观的视觉想象:寥廓宽阔的空间;静谧暗黑的夜色。

记忆提示b.主观的听觉想象:从远处飘过来吹奏树叶的声音,由远而近,青年男女在树影下窃窃私语的声音,渐渐远去……余音消失后转轻歌曼舞。

记忆提示c.右手前端经过琴弦的速度较慢,指锋由下偏锋入弦,上偏锋离弦,臂重的释放与发音的过程较长。与此同时,左手均匀且积极地揉弦,以充分地控制与延长余音。声音缥缈延绵,但是既不轻软也不虚弱。

3.声音记忆的举例

案例[3]:臂重、弦速、动作幅度与声音的塑造

谱例3.《川江船歌》(池祥生曲)中劳动号子主题的第一次出现

谱例4.《川江船歌》(池祥生曲)中劳动号子主题的第二次出现

记忆提示a.主题的第一次陈述,表现劳动的沉重感、负重感、空间感,右手指前端阻力大,弦速慢,用臂较长,动作幅度大。声音厚重沉闷。

记忆提示b.乐曲主题第二次出现时,劳动场面转换,劳动者情绪高昂,乐曲速度稍快,但劳动的负重感仍在继续,因此需要在保持手指前端阻力和臂重稳定的基础上,减小动作幅度,加快弦速。声音轻快敏捷。

4.记忆信号的阻断与替代的举例采取有意识的手段对长时间形成的记忆信号进行阻断与替代,是一种具有积极意义的学习方式。即,遗忘法。例如,笔者曾经的一个学生在入学时只要轮指,右手大拇指便会出现严重的疼痛。笔者便采取强制性遗忘法,任何情况下不许她使用轮指,用时间来阻断其错误动作的记忆。一年半以后,笔者采取截然不同于以往的技术训练方式对该学生进行轮指技法的训练,从动作机制上建立新的动作记忆与声音记忆,从而获得了完美的教学成果。该同学如今已经成为了一位优秀的三弦演奏家了。

案例[4]:记忆信号的有意识阻断

宋飞是一位成名很早的二胡演奏家,笔者曾经在一篇采访文章中详细地描述了她的“遗忘法”:“在相当长的一段时间里,宋飞认真地‘花费了相当一段时间不练琴’,是为了‘遗忘自己的长处’,因为在对艺术大师们的表演艺术的精髓进行深入的研究、仔细的观察(甚至是将大师们表达音乐的手段进行量化分析和总结),以及对自己的艺术实践进行不断反思的过程中,她逐渐悟出‘音乐的表达不是只有一种(唯一的或最好的)方式’,至少还有为数不少的上策和不胜枚举的独见,只有尽力去体验和发现各种迥然不同的表达方式,才能打破自己已经建立并已被自己和别人习惯了的表达方式(模式)。”[3]由此可见,宋飞成功地运用遗忘法,有意识地阻断记忆和演奏习惯,广泛学习并深入研究了诸位音乐大师们表达音乐的方式,以替代自己惯用的表达音乐的模式,拓宽了语言,丰富了风格,完善了品格。这是一个十分生动的案例。

(二)理解

理解是人的大脑一种对事物本质的认识,就是通常我们所说的知其然,又知其所以然。就音乐学习和演奏练习而言,理解的标志常常表现为用自己的语言来表述与解释事物的意义,把握其因果关系、结构和功能,从而运用过去已有的知识经验,或在已有的知识经验基础上,掌握新的知识经验。

毛主席有一句至理名言:“感觉到了的东西,我们不能立刻理解它,只有理解了的东西才更深刻地感觉它。”作为贯穿于教学过程中的教学系统,学生在其严谨性、逻辑性的指导下,逐渐从感性进入理性,即从感觉阶段进入理解阶段(从“是什么”到达“为什么”),并且根据对事物的理解,能独立完成所需要的动作(如果仅能根据他人的指导来完成动作,尚不能认为已经具有了真正的理解)。这对于建立练习目的、把握练习手段,提高练琴质量大有裨益。

俗话说“千日琵琶百日筝,三弦一辈子难学成”,因为三弦长长的琴杆和那根无品无柱的指板实在令人望而生畏,不知吓跑了多少有志者!其实,问题的核心并不在于三弦琴杆的长度(因为很多乐器都有长长的指板和无品无柱的指板,如大提琴、低音提琴等),而是在于教师的教学方法和学生的练习方法。如果我们的教师在课堂上给予明确的讲解,使学生在感性知识的基础上对技术和艺术具有了理解能力,逐步形成了清晰的认知,便可以自觉地、理性地把握与追求练习的质量,取得良好的学习效果。

针对三弦琴杆长、学习入门难的问题,笔者试图以三弦左手的按音、换把、换弦的技术规范与技术的连接转换之间的逻辑为例,来说明准确的理解力与高度的控制力对于三弦学习者的练习质量和学习成果所起到的决定性作用。

案例[5]:左手基本技术之移动技术(换弦、换把)的训练

谱例5.《花马》(比伯苏·埃凯柳曲)片断

技法特征:连续密集的换弦与换把技术分析的课堂讲解:

1.左手按音框架(空握拳的基本手型、按音手指呈弓状姿态、掌指关节的起落、大指与其他四指的对应关系等)属于基础技术层面,它所构成的是固定按音把位及其所涵盖的音域,对于移动技术的学习阶段而言,左手的按音技术属于已有的知识经验,同时也是左手移动技术的知识基础。

2.左手换弦(横向移动)的动作要求,左手在横向移动过程中大指横向位置的调整,以保证按音手指的起落动作和左手框架不变形。最终目的是保证音乐的连贯流畅和换弦动作的自如谐调。

3.左手换把(纵向移动)的动作要求,左手在纵向移动过程中大指与按音手指的同步移动,腕部连接稳定,不可随意屈伸与上下摆动,以保持左手框架不变形和按音手指的起落动作不变形。最终目的是保证音乐的连贯流畅和换把动作的自如谐调。换把动作的移动时间一般占用旧把位末音的时值。

在课堂上,通过教师的明确讲解与准确示范,学生可以十分清晰地按照技术要求进行理性的学习,与此同时获得顺畅的运动感觉,形成生动而深刻的动作记忆,以便在课后的练习过程中可以“按图索骥”式地进行理性的练习。

(三)小结

练琴的本质是学习,作为行之有效的学习方法,记忆和理解贯穿于练琴的始终,即学习知识的全过程。当然,练琴时间的长短也是影响练琴质量的重要因素之一,而建立在学习基础上的练琴,将更加有效地提高知识运用的准确程度与熟练程度,其中包括:乐谱文本、技法准确、技术自如、风格语言等,从而避免盲目的重复性练习与单纯的体力支出。

二、把练琴作为学习方法和思维方式的培养

练琴是一个不断发现问题、不断解决问题的过程,是从感性(表层记忆)到理性(逻辑判断),由表及里、由此及彼的知识迁移的过程。

(一)发现问题,解决问题

分析反复练习却没有收到明显成效的原因(如,技术动作的准确与否;音乐细节的诠释到位与否;指法设计合理与否等)。然后找出解决问题的方法,对症下药。只有在练习过程中不断地重复正确的动作,才能形成合理严谨的动作机制和动作记忆,达到心手合一。

案例[6]:由密集音符组成的快速进行的音乐段落

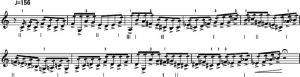

谱例6.《舞幻》(徐晓林曲)片断“胡旋舞”

技法特征:该乐段由密集的音符与长短不一的乐句构成,在灵巧迅捷的曲速推动下,采用一组一组精密设计且准确有效的滚奏技术动作,来描绘狂放激情的舞姿与热烈飞快的旋转:大圈;小圈;近圈;远圈;自转圈;群转圈……

技术分析:一般说来,竖抱弹拨乐器演奏密集音符与快速段落的技术构成由六个要素组成:左手的按音技术、换把技术、换弦技术;右手的换弦技术、滚奏技术,以及演奏者追求线性音势的动作心理(线性音乐形态要求的臂重的连贯性以及线状的歌唱心理)。在密集音符与快速段落的练习中,如果过分强调每一个音点的独立性而忽视了臂重的连贯性;或者因换弦换把技术的动作障碍造成技术连接的滞涩;或者因内心缺乏线性音势的思维而影响了音乐的流畅等,都会影响练习的效果与演奏质量的稳定。在此,我们需要仔细分析原因,找出解决办法,避免错误动作的重复,避免徒劳无效的练习,要使每一分钟的练习都成为有效的练习,才能尽快地接近并实现我们的目标。

案例[7]:音准问题

常有人提问:三弦演奏的音准很难掌握,音准是练出来的吗?如何练?笔者的回答是:作为演奏技能之一,音准是学出来的,演奏者对于音准技能的认知能力是经过学习而获得的,而学习的过程体现的是教与学的出发点和归宿。记得笔者小时候学琴,当出现音弹不准的时候老师总是说:要用耳朵多听,要多练。可是痛苦却在于笔者完全听得出哪些音不准,可无论怎样练习还是弹不准!相信这样的痛苦经历绝不会只是出现在笔者一个人的身上!那么,问题究竟出在哪里呢?从事教学的几十年来,笔者一直在反思和研究这个问题。通过本人在演奏实践和教学过程中的经验教训,笔者悟到:音准是个复杂的问题,它包括了音律、风格、感知能力、演奏技术等多种范畴。单就演奏技术而言,音准仍然是一个复杂的问题,而不是简单地说教“多练多听”就可以解决的。首先,教师必须给予学生以非常明确的技术规范和要求,当学生出现音不准的现象时,教师一定要给予明确的判断,以培养学生对音准技能的认知能力。其认知能力主要表现为能否自觉判断造成音不准的原因:或手型框架;或移动变形;或缺乏对音律特征的分析;或缺乏对音乐风格的把握等等,然后指出解决问题的方法。学生在练习中一旦发现内心的听觉认知与演奏音响的实际效果不一致甚至相距甚远时,一定要仔细分析核心原因,并找出解决问题的方法,绝不能简单地认为是自己练得太少所致,而陷入盲目无效的动作重复之中。

谱例7.《三弦与乐队协奏曲》第一乐章(杨勇曲)

技法特征:该乐段由快速连续的三连音构成,右手以弹—挑—弹,挑—弹—挑为主的技法组合结构。左手技法以快速的按音、换弦、换把、大跳把等为核心的综合技术。

练习重点:如何把握音准?一定是用准确熟练的技术去实现内心听觉所设定与判断的音高认知。其中包括,按音技术要求左手的手掌务必要保持稳定,以保证按音手指抬起与下落的自如敏捷;换弦技术要求大拇指及时迅捷的横向调整,以保证按音的质量;换把技术的核心则要求大拇指与换把手指同步进退,以保证按音框架“移动不变形”。所有动作的肢体启动部位始于手指的前端,而启动位置始于琴弦上,手、腕、前臂、后臂随按音框架的移动而调整之。当演奏的音高与内心听觉的音高出现差异时,就需要反思与判断是哪个技术环节出现的问题,并给予及时的调整与改善,以达到心手合一。

(二)知识迁移,举一反三,融会贯通

正确的技术动作对于技术系统的整体产生正迁移,从而促进熟能生巧的形成。反之则产生负迁移,影响了技术系统的稳定性。知识的正迁移在练习中表现为学生能够自觉地分析判断问题,如,发现技术动作之间外观的与内部的联系,或连接;或转换;或迁移;或冲突;或分割;或综合等,在此过程中寻找解决问题的办法。

案例[8]:扎实完整的基础知识与举一反三的能力培养

我们在学习以及演奏实践中常常会有这样的问题,为什么同样的指法结构或同样的技法组合出现在不同乐曲中时,却会产生不同的状况。特别是有一些自以为已经熟练掌握并且运用自如了的技术动作,在某首乐曲中却产生了严重的技术障碍,无法完成“举一反三”。

其实,这是一个普遍存在的现象,也是在练琴过程中令人苦恼的问题。笔者的思考是:首先,我们的教学过程就是要帮助学生建立一个扎实完整的知识系统,只有使学生对基本技术的系统框架具有清晰的认知,才能逐渐培养他们知识迁移,即“举一反三”的能力。演奏技术如同一个庞大的、纵横交错的数据库,每一项技术既是一个独立的个体,同时又与其他技术互为关联、互相组合,其个性的、共性的、综合的、创新的运用便可以表达复杂而丰富多彩的音乐作品。因此,面对作品音乐风格的无限变化,技法语言与技术组合的无限可能,我们需要对作品以及技法运用的细枝末节进行深入的分析与解构,特别是对技术连接与转换做出逻辑判断。事实上,再复杂的技法都是由最基本的技术构成的,再困难的技术也可以通过其动作机制的分析来选择训练方式,而盲目地练习是很难收到理想效果的。

谱例8.《边寨之夜》(费坚蓉曲)片断

技法特征:“分(摭)弹”+“挑轮”的语汇组合,表现舞蹈的节奏与情境。

技术动作连接的分析:用手指的屈伸动作作“分(摭)弹”,在完成点状发音后,连接由手指的屈伸动作作“挑轮”,在完成线状发音后,再连接手指的屈伸动作作“摭(分)弹”,如此循环反复。就技术动作而言,右手的“分(摭)弹”与“挑轮”皆为手指屈伸类的发音动作,二者属于同类动作机制的内部连接,连接形式单一简洁。就音乐形态而言,“分(摭)弹”多为跳跃的音点,“挑轮”为流畅的音线,由此构成了点与线的连接与转换,同时也影响着演奏者内心的歌唱和音乐的表情。

谱例9.《说变》(刘晨晨曲)片断

技法特征:“单弹”+“挑轮”的语汇组合,表达不同语气的歌唱。

技术动作转换的分析:右手食指由下偏锋入弦,经过正锋,由上偏锋离弦,由此引起外观可见的臂腕旋转的复合型发音动作,在完成连续单弹的点状发音后,右手则转换为手指屈伸动作的挑轮,在完成线状发音后,再转换为臂腕旋转的连续单弹,如此循环反复。就技术动作而言,右手的“单弹”与“挑轮”隶属于不同类型的技术范畴,臂腕旋转的“单弹”属于复合型发音动作,“挑轮”属于手指屈伸类的发音动作,二者属于不同类动作机制的技术转换,其转换的形式较为复杂而精致。就音乐形态而言,在左手揉弦的帮助下,臂腕旋转的“单弹”长于表情丰富的音点,手指屈伸动作的“挑轮”长于表现绵延抒情的音线。二者之间的转换构成了点线之美与歌唱语言的优美灵动。

从谱例8和谱例9的分析中我们不难看出,贯穿于练习过程的是深入的思考与理性的判断,从中寻找解决问题的方法。理性的判断能使我们避免错误动作的重复,建构合理的动作机制,从而扩展知识正迁移的深度与广度,提高练琴的质量。正如著名小提琴教育家罗伯特·盖尔莱建议我们:只有多次重复正确的而不是错误的东西,才能做到“熟能生巧”。

三、作为认知能力和创造能力的培养

练琴是用知识学知识,用已有的经验获得新经验的过程。中国教育的先驱叶圣陶先生说:培育能力的事必须继续不断地去做,又必须随时改善学习方法,提高学习效率,才会成功。

俗话说,一样事儿百样做。戏法人人会变,各有巧妙不同。所以勤于思考、善于思考,独辟蹊径,柳暗花明,发现和创造适合自己的学习方法,提高学习能力才是成功之道。正如当下学界最时髦的一句经典:方法万岁!

案例[9]:当“慢练”作为练习手段

凡是作品中的困难片段(或音符密集;或节奏曲速较快;或技术结构复杂等),老师一定要求我们从慢练开始,这当然是符合学习规律的指导意见。因为在慢速的练习中我们可以熟悉旋律、厘清结构、划分乐句、设计指法、分析动作机制、明确技术规范等。但是,如果经过了一段时间甚至较长时间的慢速练习后,仍然不能顺利完成或未能达到期望的目的。这就需要仔细分析一下问题出在哪里了。

我们不妨以慢练为话题,进行一下分析。

首先明确练习的最终目标,而“慢练”只是手段,它像放大镜一样把标的物的细节放大,使我们更加理智准确地把握细节,从而实现目的。当“慢练”作为练习手段,我们需要做的是:

1.文本分析(结构、风格、调性、定弦等)。

2.句法分析(非常重要,它与艺术呼吸、语法语气、技术连接转换、歌唱方式等直接相关)。

3.指法设计:依据个体的审美追求、风格理解、演奏习惯、手的自然条件,以音乐性(优美动听、风格个性)、便利性(方便简洁、顺畅便捷)、有效性(目的明确、行之有效)、逻辑性(合理有序、互为关联)为设计原则,对指法结构的可能性进行选择与编程。

4.当“慢练”作为练习手段,它必须与练习所要达到的最终目的严格对应,即,练习手段的动作机制必须与音乐的形态与语言具有完全的一致性。因此,我们应该审慎地思考,慢练究竟练什么?如何练?放慢练习只是给予大脑以更充分的时间去周密思考、准确下达指令,而不是把技术动作放慢或把运动轨迹放大(如经过弦的速度;参与动作的部位;动作的运动幅度等),从而导致动作机制的改变,甚至错误。需要清晰地认识到,在不符合最终目的的动作机制或错误的动作机制指导下的练习,必然“南其辕而北其辙”。

5.大脑永远走在手的前面(指令明确)。即,大脑必须向每一个肢体动作发出指令,简单地说,从声音的预期到一系列技术动作的完成,再到声音的反馈,并对其进行及时的判断调整之后,再开始下一组的动作(或继续或重复,直至正确)。因为我们的手只能完成或可能完成大脑中已经构思成熟的事情,而不可能超越大脑的思维现状以及尚未达到的认知层次。所以,在高度控制和精密设计下完成的动作,其信息的输入、编码、储存和提取才能促进动作心理的不断成熟与完善。经过这般严谨的训练与反复练习,其技术特征才能表现为具有相当的稳定性和可复制性。这也许就是周海宏老师所强调的练琴中的“心理技术”吧!

谱例10.《说变》(刘晨晨曲)片段

技法特征:采用滚奏技法来表现由快速密集的音符所构成的旋律线条。

技术分析:在臂重稳健而连续作用于琴弦的条件下,右手大指和食指前端互相交替、积极迅捷地拨动琴弦,是一种由快速动作完成的音线技术。

练习原则:按照滚奏的动作机制进行练习,保持敏捷的弦速与动作的幅度,内心追求音线的歌唱势态,运用大脑的思维能力,精致地控制每一个音点的质量以及音点之间的时值。在练习过程中,慢练的动作机制与慢练所要达到的目的一定要保持一致,则是“熟,最终能否生巧”的核心问题。如果慢练时采用的是分割式臂重的、慢速的弹挑,即手指前端经过弦的速度慢;参与动作的肢体部位较长;内心缺乏音线歌唱等动作机制来进行练习,是难以达到应该由快速技术来完成的音乐的。

结论

练琴的话题似乎是一个永恒的话题,一个见仁见智的话题。研究练琴绝不仅仅是学生的话题,其实是教师的核心话题。小提琴演奏家伊凡·加拉米安认为“对于一个乐器演奏家来讲,没有什么比有效的练习能力更珍贵的东西了,也就是说,知道如何使用最少的时间取得最大的成果。因此,教师最重要的任务之一就是教会学生如何练琴。”[4]

作为教师,笔者认为在教学过程中最重要的事情之一,就是帮助学生找寻并建立适合自己的练琴之道,启发学生学习“如何”学习,掌握“如何”学习,学会用知识学知识。而不能简单地教导学生“要多练、要慢练、要练熟”。

作为学生,笔者认为在学习过程中最重要的事情之一,就是在教师的指导下,学会“如何”学习,学会“如何”练琴。条条大道通罗马,到达罗马的是赢家。因此,发现和建立适合自己的卓有成效的练习方法才是智者,才能成为赢家。

练习是通向熟练与生巧乃至成功的必经之路,但不是必然之路。“练习乃是一种有目的、有指导、有组织的学习活动”[5],而简单的、机械的重复,缺少的是改进或调整动作方式的目的,因此成效甚低。

“练习的效果取决于正确方法的运用”[6],只有充分调动自己的感知能力,强化动作记忆和声音记忆,才能使练习的进度和质量处于意识的控制之中。

熟练,很大程度上有赖于练习时间的长短与努力的大小,是以量的积累呈现出来的结果。巧不仅有赖于练习时间的长短与努力的大小,更有赖于技术理念的正确与否、艺术追求的高尚与否,它是以质的飞跃呈现出来的结果。

“熟能生巧”告诉我们,“熟”可以生巧,但是“熟”不一定都能生巧,我们探讨的是如何生巧。当久“熟”而未能生巧之时,我们千万不要责备自己练得还不够多,练的时间还不够长,而是要运用我们的智慧去学习、去分析、去总结,去创造自己的练琴方法。方法是我们认知世界的哲学观,是通向成功的一把金钥匙。学习知识是如此,练琴亦是如此。

注 释

[1]作者注:原题目为“熟能生巧,熟一定能生巧吗?——以练琴为话题的漫谈与对话”,是2016—2020年间先后在西安音乐学院、沈阳音乐学院、天津音乐学院、哈尔滨音乐学院、四川音乐学院举办的学术讲座。此文题目略做修改。

[2]作者注:该句话借用与引申于启功先生的名言:“字,不是练出来的,是学出来的”。

[3]谈龙建:《从宋飞的〈弦索十三弄〉想到的……》,载于《人民音乐》2003年第3期。

[4]伊凡·加拉米安:《小提琴演奏和教学的原则》,人民音乐出版社1981年版。

[5]曹日昌主编:《普通心理学》,人民教育出版社1980年版,第122页。

[6]同注[5],第123页。