摘要:民族管弦乐《阿吉娜姆》是著名作曲家昌英中于2016年创作的一首基于传统藏戏音乐的佳作。在作品中,作曲家提取了藏戏的多维音乐元素,通过运用音阶分组、音列交替、材料轮转、固定形态和弦及其变形等具体手法展现出对基本音乐材料的设计与衍化,并在多元的音响形态与织体中实现了对民族管弦乐队音响的突破与创新。本文立足于对作品《阿吉娜姆》的创作技术分析,试图从技术与文化的交汇点这一视角看待作曲家重构藏戏音乐时的思路与理念。关键词:《阿吉娜姆》;藏戏元素;分组;交替;轮转;多元音响织体;

作者简介:周姝(1991-) ,女,博士,四川音乐学院作曲系教师。

基金资助:四川省哲学社会科学重点研究基地、四川省教育厅人文社科重点研究基地西南音乐研究中心项目“昌英中音乐创作中的藏羌彝元素研究”(项目编号:XNYY2023031)的阶段性成果。

刊载于《天津音乐学院学报》2024年第1期,第102-115页。

民族管弦乐《阿吉娜姆》是著名作曲家昌英中于 2016 年创作的一首基于传统藏戏音乐的佳作。藏戏( 藏语称“阿吉娜姆”) 是一个古老剧种。8 世纪,藏王赤松德赞请印度高僧莲花生入藏,在修建桑耶寺并于公元 779 年举行落成典礼时采用了藏族原始宗教“苯波”巫师仪式,并与当地土风舞结合形成哑剧性的跳神仪式,此即藏戏雏形。至 15 世纪,僧人汤东杰布将民间艺术引入跳神仪式以表演民间或佛经故事,形成了载歌载舞的藏戏艺术[1]。藏戏是集神话、传说、民歌、舞蹈、说唱、杂技等多种民间文学艺术与宗教仪式乐舞为一体的戏种,具有浓厚的藏民族特色。在文化上,藏戏展现出与巫文化、苯教文化、佛教文化、中原文化及印度、尼泊尔及西亚等域外文化的往来与交融。

在《阿吉娜姆》中,作曲家昌英中提取了藏戏的多维音乐元素,并通过运用分组、交替、轮转、移位、变形等创作手法对基本音乐材料进行设计与延展。作品以藏戏文化为出发点,并在多元化的音高、音响语汇中将富于神秘色彩的藏戏之音与广袤辽阔的雪域之境囊括于音乐中,展现出对大自然的崇拜、对古老文化的信仰以及对民间艺术的重构。本文拟从结构形态与音乐形象、基本音乐材料及其衍化方式及特色化的音响语汇三个方面对作品《阿吉娜姆》进行分析与解读,以展现作曲家重构传统藏戏音乐场景时的思路与理念。

一、结构形态、音乐形象及与传统藏戏的渊源

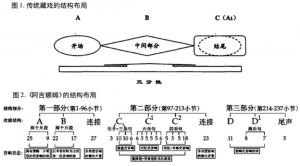

在结构上,传统的藏戏音乐由“顿”——开场,“雄”——正戏,“扎西”——吉祥的结尾三个部分组成,形成了首尾基本固定,中间灵活多样,不变与可变相结合的三部性结构框架和表演程序[2](见图1) 。与传统藏戏的结构形态相似,作品《阿吉娜姆》也呈现出三部性的结构特征(见图2) ,呼应了传统藏戏程式化的开场、正戏与结尾三个部分。

从上图可见,《阿吉娜姆》在传统藏戏的结构基础上对三分性结构的内部进行了调整与创新,并以各结构段落中的不同音响织体形态诠释了传统藏戏音乐的不同音乐场景。作品的首尾两个部分呈现出以音响为主体的建构思路,中间部分则采用了旋律加伴奏的织体模式,与首尾两端的音乐形象形成了对比。

传统藏戏的“开场”是一个极具象征意义的段落,由乐师鼓钹奏序、猎人平土净地、太子降福加持、仙女歌舞表演等若干段落按严格顺序组合在一起形成仪式性的固定模式[3]。作品《阿吉娜姆》的第一部分(第1—96小节) 由两个不同形象的音乐段落构成。段落 A 以四种不同音色层的纵向结合为特征,包括泛音音色(二胡声部) 、无固定音高音响片段(笛与打击乐声部) 、半音化动机以及持续音或重复音型声部,为作品的开场营造了细致而层次清晰的音响氛围。B 段落以半音化音型的逐渐叠加为特征,模仿出僧侣、信徒在朝觐时默念经文或祈福话语的音响氛围。

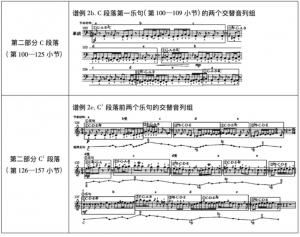

藏戏的中间部分由戏师韵白说戏、演员表现剧情、穿插歌舞杂技等音乐内容的并置构成。该部分音乐呈现出带有周期性循环因素的渐进式并列结构[4]。《阿吉娜姆》的第二部分(第97—213小节) 具有与传统藏戏“正戏”结构的相似性。但不同的是,该部分去除了“正戏”中的并列化结构因素转而以单一化音乐材料的渐进与循环发展为特征。基于此,第二部分形成了 C、C 1 、C 2 三个带有循环因素的结构段落,并呈现出旋律层加伴奏织体层的音响布局特征。就音乐形象而言,第二部分塑造出歌舞化的音乐形象。该音乐形象的建构来自以下三个方面的因素: 首先,方整性结构。由图 2 可见,C 1 与 C 2 段落的各乐句均呈现出较短小、方整的结构特征,利于建构出舞蹈化的音乐形象。第二,节奏材料的简约性与重复性原则。第二部分的音乐主题仅采用八分音符、十六分音符及八分休止三种不同的节奏元素(见后文谱例 3) ,它们的灵活变换式组合为音乐带来了类似于舞蹈的动感化节奏。第三,对鼓钹类打击乐器的使用。传统的藏戏音乐从其雏形发展到近代都只沿袭使用一鼓一钹两件打击乐器进行伴奏以表现出戏中人物的喜怒哀乐等种种复杂情绪的变化[5]。在该部分中,作曲家加入了小鼓、排鼓、邦戈鼓、康佳鼓、大鼓、架子鼓、铃鼓、定音鼓以及中国小钹等类型丰富的鼓钹类打击乐器,配合各乐器奏出的旋律和伴奏声部,具有唱腔的衬托、结构的衔接及氛围的渲染等作用。

《阿吉娜姆》的第三部分侧重于刻画宗教化、仪式化的藏戏音乐氛围。藏戏是用戏剧的方式来祭祀神灵的宗教活动,显示出鲜明的宗教色彩。在演出时,扮演神魔者大都带着面具。每一副面具都是一个神祇的符号,象征着永不消减的神力[6]。这种对鬼神观念的信仰赋予了藏戏以原始化、宗教化属性。《阿吉娜姆》的第三部分通过引入人声念白、人声旋律以及纸张音效进而营造出类似宗教寺院诵经声的音响氛围。在结构上,该部分可以进一步分为两个段落。D 段落(第214—224 小节) 展现出笛类声部的无音高气声奏法、吹管类声部的念白与纸张音效、弹拨类声部的半音化音型以及低音乐器的持续音声部等音响的混响融合; D 1 段落(第225—239小节) 又可分为两个乐句(8+7) ,其在先前 D 段落的整体音响氛围基础上逐渐融入了人声旋律以及高音唢呐音色,形成了第三部分的点睛之笔。

综上所述,对传统藏戏音乐三分性结构的借鉴使得“藏戏”成为《阿吉娜姆》中具有象征意味的结构主旨。在此基础上,作曲家进一步发挥想象力重构出细腻、神秘又具有宗教色彩的藏戏音乐,再通过赋予各结构部分以不同的音响织体与形态,以塑造其各自迥异的性格与鲜明的形象。因此,作品在结构、音响与音乐形象的契合、真实与想象的融合以及传统文化与当代语言的妙合中实现了对藏戏音乐的创新性转化。

二、基本音乐素材及其衍化方式

音高、节奏材料的设计与布局体现出作曲家的创作思路与手法。在《阿吉娜姆》中,作曲家通过采用对音高材料的分组与交替、对节奏材料的轮转式布局,以及对固定和弦的移位变形,建立起音乐素材的基本衍化方式。这些缜密而富于逻辑性的设计与藏戏传统及其音乐形象建构密切相关,如半音化音高语言与人声念诵语调的相似性、交替与轮转式材料运用对藏传佛教“轮回”观念的体现等。从中可见,技术成为作曲家表达其创作意图的载体。通过采用拟声化及与文化相关联的音乐素材和创作思路,作品仿佛带领听众穿越时空的阻隔来到神秘而遥远的雪域高原,去倾听那充满对高山大地与世间万物之原始崇拜的藏戏之音。

1.分组与交替

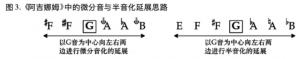

在作品中,作曲家通过对半音化材料、音阶进行分组并将其交替呈现来实现对基本音高素材的运用。首先,半音化的音高材料是作品在音高建构体系上的主要语汇之一,其体现出对藏戏念诵韵白的模仿。藏戏的念诵韵白分为“雄”即说戏,“夏”即辩韵(或对韵) ,和“觉谢”即快韵三种形式,主要由能够头尾相连的一个精炼的核心短句构成。通过从低到高的滑音式向上吟声,到达念诵者认为合适的音高后,在比较狭窄的音区内略带变化地循环重复其核心短句从而形成类似“无终卡农”的特殊旋律句法[7]。在作品中,作曲家通过采用围绕中心音的微分音延展与半音延展思路进而在狭窄的音区内实现了对藏戏念诵韵白的模仿(见图3) 。微分音化的音高运动模式出现于作品第一部分 A 段落的中胡声部,其呈现出微分音运动 + 长音落音的基本材料构成模式。片段中的长音均落在 G 音上,突出了以 G 音为中心的音高建构模式。

半音化的音高运动主要出现于作品第一部分 B 段落的各弹拨声部中,并以三音组或四音组为单位的分组模式将图 3 中的半音化材料进行呈现,包括: 三音组3-①(E-F-#F)、3-②(F-#F-G)、3-③(#F-G-bA)、3-④(bA-A-B)以及四音组4-①(E-F-#F-G)、4-②(F-#F-G-bA)、4-③(#F-G-bA-A)、4-④(G-bA-A-bB) 等。通过采用以上 8 种不同的环绕式且无特定规律的半音化三音组与四音组,作曲家以具有微小起伏的音高结构展现出藏戏中的诵经声以及藏传佛教“轮回”观念在音高元素上的具体体现。

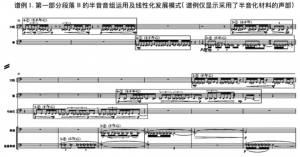

谱例 1 显示了第一部分 B 段落的局部半音音组运用。从中可见,音组3-②在该片段中具有较高的出现频率; 段落整体上呈现出音组的线性化发展模式。随着音组3-③、4-②及4-④的引入,半音化音高开始由G音逐渐往上延展到bA 音、A 音及bB音,展现出半音运动的微小音程间距所带来的张力与线性推动力。

第二,作品对模糊调式音阶或音列的使用也呈现出分组与交替运用的特征。模糊调式音阶属作曲家设计的人工音阶范畴,其呈现出无固定中心音且调式内各音级可自由游移的特征。例如,音阶bB-C-D-E-#F-G-A-bB便是作品中的模糊调式音阶之一,其在第一、二部分中呈现出分组化、交替化使用的特征。该音阶素材在第一部分 B 段落的中后位置出现,其可分为①bB-C-D-E与②#F-G-A-bB两个音组(见表1中谱例2a) 。音组①为全音阶结构,其分别被用于该段落中低音笙与低音唢呐的旋律与二胡 I 的三十二分音符快速音型; 音组②以首尾两音之间的减四度音程为特征,可见于段落中的琵琶、二胡 II 等声部。该音阶还以四音组的方式被用于作品第二部分的C1段落(见谱例2b) ,包括①C-D-E-#F、②F-G-A-B、③bB-C-D-E及④E-#F-G-A。前三个音组均为全音阶结构,且在旋律中具有较多的出现频次; 音组E-#F-G-A在C 1段落的前三个乐句中仅出现一次,其位于第二乐句的开头,具有音响色彩的对比、调节与转折作用。

除去以上所讨论的b B 音上的人工模糊调式音阶外,作品第二部分的 C 段落也采用了典型的分组与交替化音高建构模式。该段落将五音列#F-G-A-B-#C分裂为音组①G-A-B-#C与音组②#F-G-A-B,并将两个四音组进行交替化呈现(见谱例 2c) ,使段落的旋律呈现出逻辑化、规律化的建构方式。

此外,作品在对各音列及模糊调式音阶的运用上还呈现出如下特征: (1) 部分音级的可变与游移。音级的可变与游移性是作品在模糊调式运用上的特征之一,其带来了音高及调式色彩的转换。如在第二部分的C1段落中,作曲家对音级F与# F、B与bB的使用展现出较大的自由性,并建构出C-D-E-#F、F-G-A-B与bB-C-D-E等具有灵活音级变换特征的音组。(2) 旋律的高低变换与上下起伏。这种旋律特征主要体现在C1段落中。从谱例 2c 可见,该段落的各乐句展现出旋律在低音点与高音点之间的来回运动。段落中的各乐句在交替音组的运用及旋律线的整体进行方向上都具有明显的相似性,均呈现出↗B(高音点) ↘b B(低音点) ↗# F↘b B↗E的基本走向,展现出旋律在写作与发展中的基本逻辑与思路。

2.材料轮转

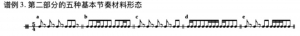

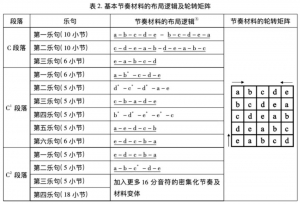

轮转的材料延展方式主要体现在作品第二部分对节奏材料运用上。作曲家通过设计 a、b、c、d、e 五种以小节为单位的不同节奏材料及其轮转矩阵(见谱例3和表2) 进而展现出对节奏材料的特色化运用模式。

表 2 罗列了第二部分各段落中乐句的节奏材料组合模式。对应右图中的节奏材料轮转矩阵与谱例 2b、谱例 2c 中的部分旋律片段,我们可以看到作曲家在进行节奏材料组合时的思路与逻辑。C 段落的三个乐句分别将矩阵每一横行的节奏组合模式依次呈现。谱例 2b 显示了 C 段落第一乐句的材料节奏材料组合模式,其由a-b-c-d-e与b-c-d-e-a两个轮转组合而成,分别对应轮转矩阵的第一、二行。C 1 段落的第一乐句保持了a-b-c-d-e的组合模式,第二乐句打破了五个材料依次轮转的模式,并通过对节奏材料的重复及变形而获得了更多的变化; 第三、五、六乐句则引入了矩阵中第四、二、一行组合模式的逆行形式。C 2 段落的前两个乐句延续了矩阵中的节奏材料,而第三、四乐句则加入了更多的十六分音符节奏及节奏材料变体,营造出更为密集、流动且富于推动力的节奏设计及走向。

3. 固定和弦及其移位变形

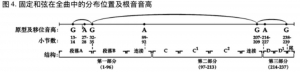

在《阿吉娜姆》中,作曲家通过引入具有固定音程构成形态的和弦及其在作品中的各移位或变形进而使该音响产生了前后互文、相互呼应的效果,并加强了作品各部分、段落之间的联系。谱例 4 展示了该和弦的基本构成样式。其以五声化音高为基础,形成了以 G 音为根音的五度—六度—七度音程叠置。该和弦在随后的发展中主要采取移位式发展。作曲家力图保持和弦基本构成关系的不变性,进而使得该和弦具有较为鲜明的音响与结构辨识度。

图 4 展示了该和弦在全曲中的分布位置及其移位或变形的根音音高。从中可见,该和弦主要分布于作品的首尾两个部分。其中,建立在 G 音上的原型形态在全曲中占有主要地位,分别与建立在 A、b A 音上的移位形式形成交替,照应了整部作品的交替化材料布局模式。

该固定和弦因出现位置的不同而具有不同的结构功能与意义。具体而言,这些和弦大多位于某一结构的起始、终止或过渡与连接等结构位置,并以稳定化的长音音响形态形成了对结构节点的支撑。以下,笔者将对不同结构位置的固定和弦运用进行讨论。第一,起始点。第 32 小节的 G 固定和弦与第 214 小节的 A 固定和弦均位于某一结构的起始处。前者位于第一部分 B 段落的起始处,其在马林巴、唢呐和笙声部中渐次呈现,并逐渐引入了该段落中的半音化音高材料;后者位于第三部分的起始,也以笙与唢呐声部的稳定化音响预示了第三部分的开篇。第二,终止点。第 89 小节的 A 固定和弦(马林巴声部) 及第 238 小节的 G 固定和弦(笙、唢呐各声部、马林巴及拉弦乐组) 均位于第一、三部分的终止处,形成了段落的有效收束。第三,过渡与连接。固定和弦还被用于结构与结构、乐句与乐句之间的连接处,形成对音乐段落、材料的衔接。第 27 小节的b A 固定和弦位于由新笛演奏的独奏旋律与二胡 + 曲笛演奏的复合音色旋律之间,形成两个旋律线条之间的衔接结构; 第207小节的G 固定和弦以中音笙与低音笙的音色呈现,并位于由拉弦乐组的旋律线与扬琴独奏的旋律线之间,形成了二者间的过渡与连接。

综上所述,对基本音乐材料的选择与设计折射出作曲家对音乐形象的塑造与思考。就音高材料而言,作品融入了半音化音高、模糊调式音阶、五声化音高,以及部分声部中的无固定音高音效,形成了不同音高体系之间的多元融合与互动发展。从中,我们也可洞悉作曲家在选择这些基本音高材料时的意图。半音化音高与僧侣诵经、人声念白及默念的祈福之语的声音具有类比性,塑造了浓郁的藏戏音乐及藏族地域氛围; 模糊调式音阶大多分为含有全音阶音列的四音组,在音响效果上具有异域化特征,暗示出藏文化与周边的印度、尼泊尔及西亚文化的交融; 以固定形态和弦为代表的五声化音高营造出了稳定、纯粹的音响效果,有助于民族化音响氛围的建构。最后,无固定音高音效,如全曲开始处梆笛、曲笛与新笛的无音高气声奏法则营造出神入化的音响色彩,展示出藏戏面具舞背后内涵丰富的仪式与宗教文化属性。就节奏材料而言,作曲家以简约化的八分音符、十六分音符节奏组合及基本节奏材料的轮转模式塑造出藏戏歌舞音乐的节奏律动,同时,作品在对独奏旋律、动机音型的节奏写作上也融入了更多的自由、即兴化节奏,展现出灵动多变的节奏材料设计思维。由此,通过对音高材料的分组与交替,对节奏材料的轮转,以及对固定形态和弦的移位并赋予其相应的结构意义,作品形成了严谨、统一而又不失变化的音乐材料发展逻辑。

三、多元融合的民族管弦乐队音响形态

中国的民族管弦乐队在其百年的发展历程中一直都呈现出鲜明的进化态势。随着西方音乐观念的介入,当代作曲家致力于扩展民族管弦乐的音响表现力并“挖掘出更多样、更丰富的新声音的可能”[9]。与此同时,他们也注重“用新的声音去表现民族性的内容,去获取中国传统文化中所蕴含的更深的表现意境。” [10]作品《阿吉娜姆》便生动地体现出新音响与民族性的融合理念。作品展现出基于音响形态的音乐建构思路,并在类型多样的音响形态与织体中获得了不同的艺术形象塑造与场景氛围描绘。以下,笔者将从纵向融合、横向并置、线性增长、对比模式、个性音色与宗教氛围六个方面对作品中的特色化音响形态进行分析,以期从音色—音响的角度探讨作曲家在重构传统藏戏音乐时所作出的思考。

1. 纵向分层

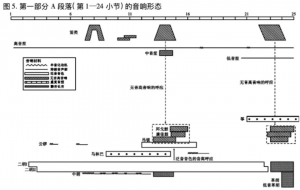

纵向分层的音响形态展现出不同类型音响织体在纵向的共时结合中所呈现出的清晰、分明的音响层次。以作品第一部分 A 段落的音响织体为例(见图 5) 。该段落由泛音音色层(二胡声部) 、无固定音高的音响片段(笛与打击乐声部) 、半音化动机以及持续音或重复音型四种不同的音响材料构成,且每种音响材料均具有各自独立的发展趋势。例如,二胡声部的泛音音色层与高音笙声部的持续音 G 形成了段落中持续时间较长的背景化音响织体。从第 15 小节起,二胡声部的泛音层还呈现出节奏的加快与紧缩,展现出该音响材料内部的细微变化; 无固定音高的音响片段体现在笛声部的几何式音响变换中。从图中可见,这类音响分别呈现出宝塔形(第7—8小节) 、梯形(第13—14小节) 以及平行四边形(第22—23 小节) 等不同的音响造型,并伴随着邦戈、康加鼓及吊钹等无音高打击乐器的音响呼应。此外,半音化动机在该段落中以某一声部独奏音色形成了零星化的音色点缀。

2. 横向并置

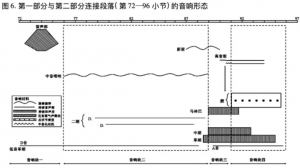

横向并置的音响形态展现出音响织体的瞬息变换与多元并置,其主要出现于作品第一、二部分,以及第二、三部分之间的连接段落中。以第一部分与第二部分之间的连接段落为例。该段落在横向上呈现出四个不同音响块的并置(见图 6) 。音响块一(第72—75小节) 以笛声部类似六边形的几何式音响造型为特征; 音响块二(第76—88小节) 呈现出旋律线条(中音唢呐及新笛声部) + 长音背景(二胡与低音革胡等声部的持续长音D) 的音响形态; 音响块三(第89—90小节)由高音笙声部的半音化旋律与低音弦乐与马林巴声部的长音和弦构成; 音响块四(第91—95小节)则以小鼓和大鼓声部的点状敲击节奏为特征。各音响块之间形成了横向上的对比、连接与并置,使音乐在音响的移步换景中获得了结构的推动力。

3. 线性增长

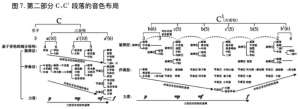

线性增长的音响模式展现出各乐器声部之音响的不断叠加与力量积聚。作品第一部分 B 段落的半音化音响材料聚集与及整个第二部分(第97—213小节) 的音色配置均体现出音响的线性增长模式。以第二部分 C 和 C 1 段落的音响形态为例。该部分呈现出旋律层+伴奏层的音响织体模式。从图7可见,C 段落的旋律层与伴奏层各声部在结构的发展中呈现出声部数量增加、音色渐次叠加的线性增长模式。旋律层展现出基于斐波拉契数列1→2→3→5的乐器数量叠加模式; 伴奏层则在发展中逐渐形成了三个不同层次的节奏型(见该乐段第三乐句) 。在C1段落中,伴奏层以各类无音高鼓类乐器为主体音色,并展现出由音色的渐进增长再到缩减的线性变化特征。此外,在力度上,C段落与C1段落均呈现出力度的线性递增趋势,展现出基于力度因素的线性变换特征。

4.对比模式

音响的对比模式展现出不同音响块、音响形态之间的对比与对话式音色布局。以第二部分的 C 1 段落为例。从图 7 可见,该段落旋律层的音色配置并未呈现出明显的线性变化趋势,而是在3—8 个声部的乐器数量中实现了音色的对比与变化。例如,就段落的第一、二乐句而言,第一乐句的旋律①(主要旋律) 采用了曲笛、中音笙与中胡的音色配置,而第二乐句的旋律①则采用梆笛、中音笙、琵琶、中阮与马林巴的音色配置。除了中音笙音色外,其余声部均采用新的音色来呈现该旋律; 第一乐句的旋律②(次要旋律) 为琵琶与中阮的音色配置,而第二乐句的旋律②则采用了梆笛与中阮的音色配置。该段落随后的各乐句也都呈现出音色配置上的对比化特征。此外,该段落在音高材料的设计上呈现出b-c-b-c1-b-b1的交替、回旋与对比形态,结合依乐句结构而变换的音色配置展现出基于音高、音色等多重因素的对比化音乐思维。

5. 个性音色

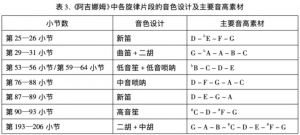

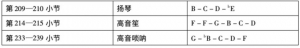

作品《阿吉娜姆》的三个部分呈现出以音响—旋律—音响为主体的音响织体布局模式。在首尾两个部分中,作曲家一方面充分发掘了民族管弦乐队的音响张力,并以独特的音响形态建构起鲜明而富有特色的音乐形象; 另一方面,这两个部分也出现了局部的旋律片段。这些旋律片段以独奏或几种乐器的复合音色呈现,在突出民族管弦乐器自身特征与属性的同时也展现出音色背后特定的文化寓意与地域符号。在表3中,笔者总结了作品中的主要旋律片段及其音色设计。

从表3可见,作品在旋律乐器的使用上具有以吹管乐器为主、以独奏旋律为主等特征。同时,作曲家注重突出音色的地域化特征,并以唢呐、新笛等音色展现极富藏族特色的雪域高原之音。例如,作品以唢呐的音色模仿了藏传佛教寺院藏唢呐“甲林”的音色,形成了明亮而具有穿透力的独奏乐器音响。在第76—88小节及第233—239小节中,作曲家充分发挥了中音唢呐及高音唢呐的独奏音色,营造出高亢而富于藏族山歌风格的旋律(见谱例5) 。

作品中的这两处唢呐独奏展现出旋律素材在音高、结构上的呼应性。音高上,两处唢呐声部的旋律均以纯四度音程开始,具有跌宕起伏的特征; 且第 233 小节的高音唢呐声部可以看作是第76 小节中音唢呐声部的高纯四度移位。结构上,两处唢呐独奏均展现出相应的结构意义。第 76小节的中音唢呐音色位于第一部分末尾并作为第一部分收束时的特征性音色; 第 233 小节的高音唢呐声部位于第三部分末尾,其在结构上与中音唢呐音色形成了呼应。音响上,中音唢呐旋律仅以二胡与低音革胡声部的持续长音 D 为背景,展示出空旷的独奏音色效果; 高音唢呐声部则建立在笛类声部的无音高气声奏法、吹管类声部的纸张音效、弹拨类声部的循环化半音音型以及二胡声部的人声合唱等音响的混响融合基础上。其背景音响较先前的中音唢呐旋律而言更为复杂与多元。尽管如此,高音唢呐的明亮音色在该段落中仍然是非常突出而富有效果的。

在作品中,作曲家还通过将唢呐与其他乐器音色相结合以展现藏区独特的地域文化符号。例如,在第 53—56 小节及第 59—64 小节的段落中,作曲家采用了低音笙与低音唢呐的复合音色来演奏由全音阶音列bB-C-D-E构成的旋律。两件低音乐器的结合产生了神秘而威严的音响氛围。全音阶音列与人声说话的语调相似,并有助于建构出带有异域风情的音乐形象,展现出藏族文化与印度、尼泊尔及西亚等域外文化的交融。

6. 宗教氛围

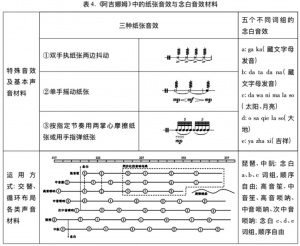

对宗教化音响氛围的塑造主要体现在作品的第三部分中。该部分通过综合笛类乐器的无音高气声奏法、笙与唢呐声部的纸张与念白音效、弹拨乐组的半音化音型以及低音乐器的持续音声部等四种音响类型进而模仿并再现了藏族诵经音乐的仪式化与宗教化氛围。在作品中,这四种音响以并不清晰、分明的界限形成了混响融合的音响效果。其中,笙与唢呐声部的纸张音效与念白音效是第三部分才出现的全新且富有特色的无音高音效,其以交替化布局为特征,延续了作品在音响材料布局上的基本思路。

从表 4 中可见,三种不同的音效构成了该部分纸张音效的声音材料,且作曲家采用交替、循环的方式来对其进行组织。各声部每间隔 2—3 小节都会变换声音材料,形成音色的灵活交替;部分声部在布局纸张音效时采取了同步的方式,如第 220 小节第三拍开始同步的高音笙与高音唢呐声部,以及第 225 小节第三拍的高音笙、中音笙与高音唢呐三个声部(在图中以虚线框出) 。除此之外,大多数声部均呈现出交错且不同步的音响布局逻辑,形成了对位化的音色效果。念白音效也通过采用交替与循环的方式对五个词组进行顺序自由的念白。如第 218 小节起琵琶与中阮声部演奏者对词组 a、b、c 的念白,以及第 220 小节起高音笙、中音笙、高音唢呐、中音唢呐、次中音唢呐声部演奏者对词组 c、d、e 的念白等。

总体而言,作曲家通过在第三部分中引入新的无音高声音材料并采用交替与灵活变换的方式对其进行组织进而实现了对多元化的音响材料的把控。人声念白与半音化音型所暗示出的诵经声、笛类声部的无音高气声音效以及吹管、弹拨组各声部的纸张音效都有助于塑造出该段落的宗教化特征与神秘主义氛围,进而向听众呈现了带有藏族特色音声符号的音响氛围。

结 语

作为一位土生土长的藏族作曲家,昌英中在近年来的音乐创作中始终坚守当代民族音乐的创作定位,并先后谱写出交响组曲《藏、羌、彝》、混声合唱《喜马拉雅》《吉祥阳光》、室内乐《SI-MO》《旋文》《月光下的经幡》、民族管弦乐《嘉绒传说》《雷神的启示》等展现藏羌彝地区少数民族音乐文化的佳作。民族管弦乐《阿吉娜姆》便是其中最具代表性的一首。作品从古老而神秘的藏戏音乐出发,展现出交响化与民族化相统一、理性逻辑与感性思维相兼顾的创作理念与审美旨趣。通过以民族乐器模仿地域化音色,以各类音效塑造神秘而庄严的藏地音声氛围,以多元化的音高语言描绘历史悠久而愈久弥新的传统藏戏音乐,作品达至了对传统民族管弦乐队音响形态的突破与创新,对民族音乐文化身份的建构与书写,并为当代中国的少数民族音乐创作增添了浓墨重彩的一笔。就创作手法而言,《阿吉娜姆》以音乐材料的交替化运用为核心技术原则。同时,轮转的节奏序列、移位变形的固定和弦、样式丰富的音响织体以及循环递进的结构形态无不展现出作曲家严谨、理性且独具匠心的创作思路。

民族管弦乐《阿吉娜姆》见证了国家级非物质文化遗产———藏戏在当代音乐作品中的重构与新生,也显示出民族音乐在与当代作曲家灵感碰撞中的更新换代及其生生不息的发展潜力。由此可见,当代中国音乐创作的参天大树必须始终扎根于传统音乐、民族音乐的丰厚土壤,并在此基础上兼收并蓄、取其精华、去其糟粕,方能以其独具魅力的声音绽放于世界舞台并展现中国当代音乐创作的文化自信。

注 释

[1]四川省民委编著: 《四川藏戏》,成都: 四川民族出版社 1990 年版,第 8 页。

[2]觉嘎: 《藏戏综述》,《乐府新声: 沈阳音乐学院学报》2009 年第 1 期,第 52 页。

[3]觉嘎: 《西藏传统音乐的结构形态研究》,上海音乐学院 2005 年博士学位论文,第 90 页。

[4]同上。

[5]李云、周全根: 《藏戏》,杭州: 浙江人民出版社 2005 年版,第 120 页。

[6]曹娅丽编校: 《传统藏戏》,上海: 上海大学出版社 2018 年版,第 5 页。

[7]同[3],第 44 页。

[8]该栏中的下划线表示对节奏材料的分组,带星号的字母表示该节奏材料的变体。

[9]姚亚平: 《中国民族器乐创作的百年追求》,《音乐艺术: 上海音乐学院学报》2019 年第 3 期,第 75 页。

[10]同上。