[内容提要] 胡登跳的丝弦五重奏作品《欢乐的夜晚》是一首在有限的乐器构成中变幻出绚烂音色空间的民族室内乐作品。作品以音色为纽带,织构了一个既迥异于西方重奏音乐又有别于中国传统丝弦乐的音响世界,呼应着中国传统音乐长期以来对音色感知的敏感与一贯的美学追求。

[关键词]丝弦五重奏/音色/欢乐的夜晚

“丝弦五重奏”是一种在乐器组合上相对固定的民族室内乐体裁,琵琶、筝、柳琴、二胡、扬琴等五件丝弦乐器是其常规化的乐器构成,作曲家胡登跳先生于20世纪70年代确立了这一既承继中国传统小型器乐合奏,又借鉴、融合西方室内乐写作技巧的体裁[1]。20世纪八、九十年代,“丝弦五重奏”不管是创作,还是演出,乃至于国内外社会影响力等各方面,均达其巅峰。《欢乐的夜晚》便是这一时期的代表作品之一,也是丝弦五重奏作品中演出效果最佳、演出次数最多的作品。1984年,该作品被文化部授予“第三届全国音乐作品评奖”特别荣誉奖。

《欢乐的夜晚》描绘性极强,作品吸收宁波甬剧的曲调作为音乐素材[2],融汇五件丝弦乐器的诸种特殊演奏技法,生动逼真地模拟出了民间歌舞的欢腾节奏和传统戏曲的喧闹锣鼓点。作曲家通过精妙变化的音色与旋法的交织铺就了与之极为应景的节奏、结构,勾勒出民间歌舞集会上种种热腾欢闹的场景、氛围,以及人们欢畅喜悦的心境。

1“缠达式”的音色循环结构

中国传统音乐中,以某支相同的曲调或音色循环、穿插于其他旋律音调间的结构方式早已见之:北宋之际,说唱艺术“唱赚”中即有可以由两个不同的主题段落轮番进行的“缠达”结构;中国民间吹打音乐中则常以吹奏乐器与打击乐器各自构成两种不同的音色段落,形成吹、打“两腔相迎,循环间用”[3]的“缠达式”音色交替更迭。

《欢乐的夜晚》既是巧妙地融合了民间吹打音乐中以“吹奏”、“打击乐”两类音色循环往复之特点,作品以D宫调贯穿全曲,模拟性的打击乐段落与旋律段有序地穿插更迭,联缀成了这种“缠达式”的音色循环结构(见表格1):

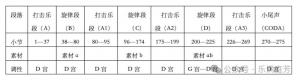

表1.

可以看到,锣鼓节奏与旋律音调交织排列,组合成了两种具有对比性质的音色布局:作品充分运用五件丝弦乐器的特殊演奏法,变幻不同的节拍节奏,模拟出民间锣鼓乐的喧闹音效。这些“打击乐”在将三个旋律段串联起来的同时,也铺设着旋律段的背景层。旋律段的两个主题音调,其一活泼而欢快,其二舒展又悠扬,二者在第三旋律段中,则以对位的方式出现于曲中。

其实,在《欢乐的夜晚》之前,以旋律乐器模仿民间吹打乐节奏的作法在许多作品中也曾片段性地出现过,如贺绿汀的《晚会》、朱践耳的《翻身日子》等。《欢乐的夜晚》则更似传统琵琶独奏曲《龙船》,藉以五件丝弦乐器的演奏技法与节奏的丰富变化,分离出两种不同音色的段落类型——锣鼓段与旋律段,形成相互音色的间插循环。

2 双重节奏律动下的锣鼓音色模拟

中国民间传统的节庆日或集会中,酣畅强烈的锣鼓声响赋予其欢庆的礼俗意义。《欢乐的夜晚》运用各件乐器的特殊演奏法,吸纳民间锣鼓变化多端的节奏,多态的组合辅以丰富力度的变换,模拟出民间多种打击乐器组合在一起而发出的音响色彩,再现民间集会上的欢欣场景。

五件旋律乐器被予以“锣鼓节奏化”,它们传统意义上的音响和音色得以改变和突破。曲中有时琵琶“煞音”模拟“小锣”,琵琶“摘音”、扬琴“敲击面板”模仿“板鼓”,柳琴模仿“小钹”,音色清亮;有时古筝演奏出上回滑音模仿“小叫锣”的音色;有时二胡以琴弓撞击琴筒,奏节拍强位,模仿出“拍板”音色……“乐曲的高潮处,琵琶的摘音、古筝的下回滑音、二胡在泛音上的下回滑音模仿小锣声响,声音由轻巧安静至热烈奔放,从一个极端逐渐过渡到另一个极端,音乐在点状中制造变异,色彩由细小颗粒到浑然一片,音响张力逐渐绷紧,速度渐次加快,既具节奏动力又形成高潮线条……”[4]

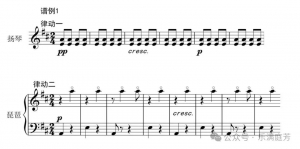

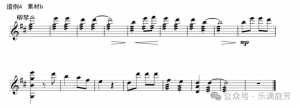

全曲有两个节奏律动贯穿始终,它们在打击乐段落一(A)中即已呈示。乐曲伊始,扬琴的双音重复制造出来的八分音符均衡律动是为律动一,琵琶在四分音符的均分节奏中以切分节奏打破平衡,构成律动二(见谱例1)。这两个节奏律动如同串连全曲的“红绸带”[5],时而隆重登场亮相,时而伴随着旋律段落,退为其背景层次。

第一打击乐段落(A)由三个小音色节奏层次环链而成。上文提及的两个节奏律动在第一层次呈示,第二层次由于扬琴击面板及琵琶煞音等模拟板鼓音色和弱起十六分节奏型的融入使节奏倍增动感。第三层次中二胡回滑音模拟的“小锣”使节拍重音产生错位感,律动一的音层被加厚、节奏被加密、力度被加强。就这样,由弱至强,由远及近,开奏民间集会的“闹场锣鼓”。为打破节拍律动的单调,作曲家交替使用2/4拍与3/4拍,从第一层次与第二层次的连接过渡开始,分别形成了3+1(即3小节2/4拍,1小节3/4拍)、2+1、1+1的有序“递减式”节拍交替。

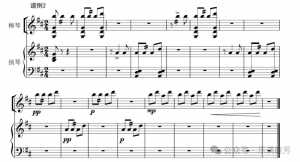

如此节拍交替出现在所有的打击乐段落中。第二打击乐段落(A1)依然2/4与3/4交替,以律动二引领着律动一,它从素材a的第二乐句中摘取主要音高进行了锣鼓音高的变化。律动二在第三打击乐段落(A2)仍是主导,高音区的柳琴音色响亮,如同滚奏着的板鼓,二胡的下回滑音、左手拨弦,“切切”的琵琶煞音,以及筝的下回滑音等渐次加入,汇融成欢腾一片。第四打击乐段落(A3)中两个律动相间而动,此间,作品出现了一个“华彩”性质的打击乐片段,节奏特征源于苏南吹打“快鼓段” 中“鹤吃食”[6],同一种节奏型在柳琴、琵琶各自不同的音区,竞相追逐着,来来回回地进行着音色上的呼应,节拍亦逐渐递减紧缩,以民间“蛇脱壳”式的数列构型方式再次呼应了第一个打击乐段落(A)中的有序“递减”,音乐逐渐被推向了高点(见谱例2)。随后,为了制造更热闹的锣鼓高潮,作曲家将琵琶绞弦技法同二胡敲击琴筒、扬琴击奏面板等特殊演奏法相结合,不断的节奏重音移位,造成了在一片相同音符、音区的小空间内拍点的游移。随着节奏的密集度愈来愈高,再加之二胡以上、下回滑音所奏出的嬉闹、诙谐之特殊音色,那喧腾、红火的欢庆气氛被推至顶点……

3“立体化”的音色线条交织

作品的旋律创作沿袭着中国传统音乐灵动的线性音乐思维,遵循其特有的旋法型态,但作曲家在线条的横向延展中渗入立体化的织体结构思维,在音乐的旋律线条间,或与打击乐节奏间形成音色多重的线条交织。

作品有两个性格迥异的主题素材。素材a节奏短促,曲调欢快活跃。素材b节奏悠长,曲调温婉流畅。这两个素材通过打击乐段相间出现,它们各自皆以复调形式出现。

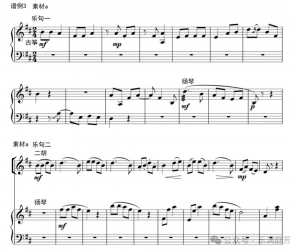

素材a(见谱例3)在第一旋律段出现了两次。首次亮相时在律动二的映衬下,完整地将两个乐句都予以呈示。乐句一在古筝声部摇曳而出,尾音长音延留时由扬琴嵌档填空,将声部顺接了过来,乐句二转至二胡声部,扬琴紧而随之,在二胡声部上方作五度模仿,形成对位式的线条连接。不过,乐句二现身一次之后很快便遁入律动二的切分锣鼓节奏中隐匿而去,此后的素材a事实上是乐句一的诸种变化。此段中,乐句一以“合头换尾”的方式重复出现了一次。作曲家以“加垛”手法扩充了乐句,同时通过节奏重音的改变,在听觉上变原先的2/4拍为3/8拍的律动,为了加强这一律动,在原本的柳琴、筝之上再齐奏叠加了二胡、琵琶声部,与扬琴击奏出的律动一形成节拍错位。乐句中新增的变宫音虽只是短暂经过,却使得调式有了一种瞬间即逝的游移色彩,也为其后音乐中变宫音的出现作了色彩铺垫。

素材b是个单乐句(见谱例4),在第二旋律段中出现了三次。首次出现在柳琴声部,第二次是第一次的“变头合尾”,通过在柳琴、二胡、筝等各乐器的音色重叠或转接,以获得句间的音色变化。两次的展示都是律动一和律动二的重叠交织下,由另一声部在乐句长音延留处形成呼应式复调。第三次未以完整面貌出现,作曲家抽离出第二次“变头”中的骨干音——mi、re、sol,先将之节奏拉宽,继而调整乐音间的音区,节奏紧缩,呈碎片状变形出现,最后仍以“合尾”的方式收束。宽长的旋律在二胡的泛音与扬琴之间构成卡农模仿。同时,它与柳琴、琵琶及筝模拟出的欢快热烈的打击乐律动节奏之间又形成了传统戏曲中的紧打慢唱之感。

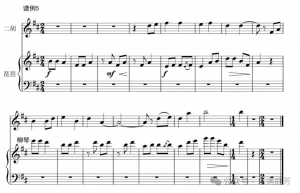

在第三个旋律段中,素材a通过中国民间“隔凡”和“压上”的借字手法使宫调灵活自如地在D宫与G宫之间游转,并与悄悄汇入的素材b交织成对比复调。(见谱例5)

两个主题素材采用中国民间音乐某些常见的旋律发展手法,但不似中国传统器乐作品中主题旋律从头至尾一次性的全方位展示,或由某件乐器主奏,或齐奏式的单调织体布局,而是将旋律线条穿插、分散在不同乐器、声部中,呈现出多彩、多重的音色交织与对比。同时,融入西方作曲技法中的复调技术构筑多层次的立体空间,对比、模仿等复调手法巧妙地穿插在这些不同的音色流转中,织就了丰满复杂而又生动的立体层次。

结 语

无论对于丝弦五重奏还是民族室内乐来说,《欢乐的夜晚》都是一首在创作上具有里程碑意义的作品。在《欢乐的夜晚》中,作品的调式音阶、旋律发展手法、和声结构等因素并没有游离出传统的范畴,但作曲家运用复调手法编织出了不同于中国传统合奏乐齐奏式或支声复调式的多层空间。更为重要的是,作品以音色为纽带,在整体的听觉印象、审美情趣、美学追求上又重构了一个既迥异于西方重奏音乐又有别于中国传统丝弦乐的音响世界。

原本在中国传统音乐中,每件乐器都有着朗然存在的音色,音色表现极富特质,且丰富而多元,这每一种朗然存在的音色,合在一起又会成就了一个个全新的有机音响整体[7]。《欢乐的夜晚》热烈的打击乐音效性段落中无有一件打击乐器,而是充分张扬了五件乐器的音色个性,通过某些特殊演奏法模拟中国打击乐的声响,将旋律乐器节奏化,以音色将其角色化。这种模拟而来的打击乐音色与打击乐本身音色有着很大差别,但正是这种差别造就了作品独特的音色构成。或许单独将每件乐器的演奏法分离出来,它们显得并不那么复杂,亦不见太多的出彩与异常而显得习以为常,但它们组合在一起却有如化学元素的聚合,裂变出了不同的色彩和反应效果:抒情的旋律性段落与热烈的打击乐音效性段落交相间隔或叠合,抑扬结合,张弛有度。如此多元多彩的音色展现与变化,对音色微变的敏感与追求是中国传统音乐长期以来形成的美学诉求,也正是作品中不同于西方重奏乐的最重要的关键所在。

中国有句俗语:“螺蛳壳里做道场”,意即在狭小空间能做成复杂或特别的场面和事情。音响细腻、精致的《欢乐的夜晚》,作品无处不渗透出这样一种智慧。丝弦五重奏五件乐器的组合有着特定的历史缘由,从最初的二胡、扬琴、琵琶、月琴和三弦组合到之后二胡、扬琴、柳琴、琵琶和筝的固定组合都有着一定的随机性和受限度[8],但作曲家却在有限的乐器构成中变幻出了绚烂的音色空间,形成自身独特的叙事方式、音色构成和审美情趣。丝弦五重奏其他作品如《跃龙》、《阳关三叠》等作品中,都秉承着这种对丰富幻变、细致入微的音色变化的一贯追求。

参考文献:

[1]沈云芳.胡登跳“丝弦五重奏”的音乐创作观念及存在价值[M].广州:华南理工大学出版社 .2017.

[2]胡登跳.民族管弦乐法[M].上海:上海音乐出版社.1997.

[3]叶栋.民族器乐的体裁与形式[M]. 上海:上海音乐出版社.1983/1997.

[4]李民雄.民族器乐概论[M].上海:上海音乐出版社.1997.

注释:

[1]沈云芳.胡登跳“丝弦五重奏”的音乐创作观念及存在价值[D].上海音乐学院,2008,见沈云芳. 胡登跳“丝弦五重奏”的音乐创作观念及存在价值 [M].广州:华南理工大学出版社 . 2017.

[2]常受宗.民族器乐演奏的新形式一介绍胡登跳的几首丝弦五重奏曲[J].音乐艺术,1981(3):65-75.

[3]宋代灌圃耐得翁《都城纪胜》载:“唱赚在京师日,有缠令、缠达。有引子、尾声为缠令;引子后只以两腔互迎,循环间用者,为缠达。”

[4]同1.

[5]胡登跳.圣潭烟云神龙飞舞-丝弦五重奏《跃龙》创作谈[J].音乐爱好者,1990(2):10-13.

[6]“鹤吃食”,鼓牌名称,其特点以始终细排,而时夹有鼓边与鼓心重击之音,同一乐句用同一种节奏变化,但以鼓中和鼓边来回滚击互成对比,大都由各对互成音色对比的乐句重复多次构成。大部分鼓边与鼓心上重击之音,不规则地有时在上半拍上出现,有时在下半拍上出现,象飞禽啄食时所发剥喙之声。(钱建栋.民间音乐的璀璨明珠纪念朱勤甫先生诞辰一百周年.人民音乐,2003,6.

[7]林谷芳.音色里的中国人文一一在北大的音乐人文专题演讲[J].人民音乐,2004,10.

[8]同1.

——原载于《乐府新声(沈阳音乐学院学报)》2020年第1期

作者简介

沈云芳,华南理工大学艺术学院教授,硕士研究生导师。教育部-华南理工大学“广东粤剧艺术传承基地”主任、华南理工大学“广东省音乐舞蹈类非物质文化遗产研究与科普基地”主任、上海音乐学院“中国传统音乐文化传承与创意团队”外聘柔性引进专家、中国民族管弦乐学会理论评论委员会副主任。长期致力于中国传统音乐的教学与研究,在丝弦五重奏与民族室内乐、传统音乐与当代创作等相关领域有系列学术成果。在《音乐艺术》《中央音乐学院学报》《黄钟》《人民音乐》《星海音乐学院学报》等音乐类核心期刊发表数十篇相关论文。出版专著《胡登跳“丝弦五重奏”音乐创作观念及存在价值》、《锣鼓乐》(获第八届华南理工大学哲学社会科学研究优秀著作奖),主编广东粤剧艺术丛书《粤剧常用传统锣鼓集》、《昨日的草原再被照亮——秦文琛的音乐》(第二编著者)等。主持2017年度国家社科基金艺术学项目《中国传统音乐形态分析基础术语运用解析研究》,成果入选2025年度国家出版基金项目。