本文拟通过对中国传统器乐创作规律的探讨,借以说明这些传统音乐特有的创作规律所具有的实用价值,以达到“古为今用”。

有限与无限

我们的祖先创造了难以数计的器乐曲,他们在漫长的历史流程中,被人们不断地筛选和淘汰,将其中的佼佼者加以传承和发展,并不断涌现新曲。通过长期的历史积累,构成了光辉灿烂的民族民间器乐传统。

在历代传承下来的为数众多的民族器乐曲中,出现了一种奇特的现象,即有一些乐曲特别受到人们的青睐,如《老六板》、《老八板》、《开门》、《将军令》、《柳青娘》、《水龙吟》、《混江龙》、《哭皇天》等。这些乐曲大多流传于全国,被人们广泛采用,特别是其中有的乐曲产生了许多变体,这些变体表现了丰富多彩的情趣。

为什么在成千上万首传统器乐曲中人们只撷取少量乐曲作为蓝本加以发展呢?为什么分散在天南地北的人们有其共同选择呢?此中道理值得深究。华夏子孙在九百六十万平方公里的土地上长期共生息,处在一个共同的历史文化背景下,所以虽然他们所处的地理区域不同,民族不同,生活条件不同,但他们心心相通,在审美标准、音乐思维和表现手法等方面有着共性。本文旨从这种奇特的音乐现象中去探索前人在有限中求无限的创作思维。

历代的杰出民间音乐家们以其对艺术的深邃洞察力,选择一些既具有鲜明个性而又有可塑性的传承乐曲,充分发挥他们的创作才华,将“母曲”(据以发展的原型)发展成具有鲜明艺术特色(包括地方色彩和个人风格)的变体。他们的创作不是以量取胜,而是善于将人们喜闻乐见的经典乐曲注入个人的“新鲜血液”,使其产生“脱胎换骨”的变化,即充分发扬“母曲”的可塑性和个人特长,把“文章做足”,深深开掘“母曲”的内涵,推陈以出新。这是一种在有限中求无限的哲理思想。他们一方面把一些优秀作品视作珍宝,“爱不释手”,另一方面又加以精雕细刻,赋以新的生命力。

大家熟知的《老六板》和《老八板》变体之多,可属众曲之冠。江南丝竹将一首《老六板》采用“放慢加花”手法衍生成《快花六》、《花六板》、《中花六》和《慢六板》,如连续演奏称作《五代同堂》;又用“隔凡”(又称“凡忘工”)手法发展成《倒八板》(又称《阳八曲》)。山东筝曲和河南板头曲中都有《八板》的系列变体。琵琶曲《阳春白雪》则是由多首《六板》和《八板》的变体组合而成。《弦索十三套》中的《十六板》是由《老八板》和《十六板》的纵向结合。在内蒙古流传较广的四胡独奏套曲,由《老八音》、《反点》、《散音》、《四响音》、《闷工》、《尺字》、《工字》、和《八音梆子》八个分曲组成,前面七曲实际上是《六板》变体。现将《老六板》、《倒八板》、《阳春白雪》、《高山流水》和《中花六板》的相同片段,作纵向比较,以示其同异。

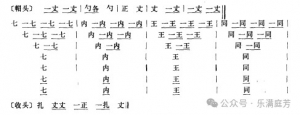

《老六板》为“母曲”,曲调简朴,结构富有层次,有开有阖,音乐明快。

《倒八板》将“母曲”旋律中的“工”(mi)代之以“凡”(fa),故又有《凡忘工》和绝工板之称。一音之变,色彩迥异,且具有调性变化的因素。此曲由聂耳改编成合奏曲,音乐热情奔放。

琵琶曲《阳春白雪》表现了生动活泼、明快愉悦的情绪,使人们感受到一种冬去春来,万物向荣,一片生机勃勃的景象。谱例引自第二段《风摆荷花》,这段旋律上扬,在高音区上活动,加之琵琶演奏技巧的夹弹、推拉、半轮、划和泛音的运用,使流畅活泼的旋律增添了活力。

筝曲《高山流水》是河南板头曲。乐曲充分发挥了古筝的演奏技巧,运用按音、历音等以润饰旋律,使音乐具有浓郁的地方色彩。“放慢加花”的旋律,曲趣清新活泼,抒发了人们对大自然的赞美之情。

江南丝竹《中花六板》是“母曲”的第二个层次“放慢加花”。旋律多用级进,起伏有致。优雅的丝竹声,优美抒情,颇具江南情韵。

比较谱例显示出民间音乐家们的创作才华,他们动用各种简单的创作技法将“母曲”加以变新。

民间音乐创作中从有限中求无限——一曲多用的作法,在中国民歌、戏曲音乐、曲艺音乐的发展中也大量存在。如民歌《孟姜女》、《绣荷包》的众多变体的产生;戏曲音乐中的板腔体,以一个上下句的原型作无限变化,从而发展成各种板式的腔调,以表现生、旦、净、末、丑所扮演的各种剧中人物的喜怒哀乐之情。

为了能深入开掘“母曲”的音乐内含和可塑性,前人创造了许多技法。如西北秦腔的“花音”(又叫硬音)、“哭音”(又叫软音);郿鄠音乐中的“硬月”、“软月”;川剧弹戏和四川扬琴的“甜平”、“苦平”;广东粤剧音乐中的“平喉”、“苦喉”、“乙反调”;辽南鼓吹的“借字”;潮州音乐中的“重三六”、“活五”;常德汉剧的“赦指犯调法”等。这些都是通过“借字”以改变音列、改变宫调色彩和发展旋律的手法。又如中国音乐基本上是单音音乐,偏重线的表现力,所以除了宫调变化、发展旋律等手段外,还通过发展乐器演奏技巧,开发乐器音色以润饰曲调,这方面,中国有着突出的成就。

一面大锣,通过敲击部位的不同可以发出“正、净、丈”的不同音色。一付钹用正击、侧击、闷击、颠击等不同奏法获得丰富的音色变化。苏南吹打的击鼓用点扞或平扞敲击鼓心、鼓边的不同部位,使音色变幻莫测。古琴的演奏在右手八法、左手四法的基础上,加以变化和复合,发展成常用的近五十种指法。演奏家可使同一个音在古琴上奏出几十种不同的音色。琵琶的演奏技法也极为复杂,据统计左右手指法共有五十多种,所以琵琶的表现力极为丰富,它既能演奏气势宏伟、音调铿锵的武曲,又能表现典雅古朴、优美抒情的文曲。

事实上,只有世界才是无限的,而世界上每个具体事物的存在是有限的。就传统器乐发展来看,虽然前人努力从有限中求无限,但在一曲多用中有不少是平庸之作。今天,提出从有限中求无限这一条创作规律,希望我们能学习前人对待音乐材料的鉴别力、创造力,以及他们获得成功的经验与方法。

理念与情感

中国传统器乐另一个奇特的现象,是同一首乐曲的演奏谱常因人而异,并且每位演奏者所演奏的同一首乐曲也常因时因地而异。过去曾有人把这种现象视为落后、不科学。今天,又有人认为这是中国传统音乐不受某种理性框架约束,而是依赖表演者对音乐更深层次的意识和表现。这样,引出了器乐创作中理念与情感的关系问题。

表演的即兴性是中国民间器乐的演出和创作的特点。

中国民间器乐的演奏活动多数和节日、庙会、婚丧喜庆等民俗相结合。当表演者置身于不同演出场合时必然会产生不同的感情反映,这种不同的感情状态使他们在演奏时,随着情之所动,兴之所来,即席发挥,因而表演会或多或少地改变或突破原型,这种对作品的改编和创新是与演奏同步进行。这样,通过艺人们的长期艺术实践使得技艺和表演曲目日臻完善。这个完善的过程大致是这样的:先是艺人们为满足不同场合听众的欣赏和实用(民俗所需渲染的音乐气氛)的需求,逢场作戏,即兴发挥,发展了丰富多样的表演技巧和作不同的艺术处理。但一当艺人有了强烈的竞争意识和进取心时,他们就从即兴性的自发阶段进入到自觉的创造阶段,即求最大限度地发挥自己的创造力,努力形成班社和个人独特的风格。因此,他们在艺术上进行自觉的取舍,形成一个相对稳定的最佳演出方案。对一位优秀的艺人来说,艺术的长进是无止境的,他们又在即兴发挥中对原理想方案作再次突破,继而进入一个更高层次的稳定阶段。这样不断地循环往复,使一些优秀艺人拥有独一无二的“看家曲目”。

艺人的竞争为了争取听众,招徕主顾,所以他们必须适应群众的艺术趣味、欣赏要求和表演场合所需的气氛,所以他们要练就一些绝招胜过同行,更需要用动人的音乐去争取听众和主顾。艺人的竞争受客观需求的制约,即兴演奏又受师承“母曲”框架的制约,因此传统器乐的发展是理念制约与艺人自我情感迸发相结合的结果。现以管子曲《柳叶青》的变奏情况来加以论证。

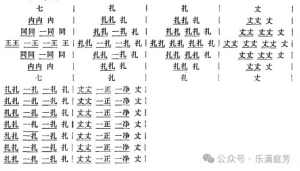

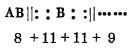

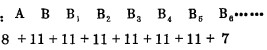

管子曲《柳叶青》是由《荫中鸟》和《柳叶青》两首曲牌联缀而成,《柳叶青》是全曲的主体。艺人的创作意图十分明显,乐曲的结构框架是:《荫中鸟》十《柳叶青》及其变奏。慢而抒情的《荫中鸟》作开始段落,以热烈的快板《柳叶青》变奏作结束。乐曲的构思确定了,演奏者在这结构框架制约下,将选定的曲牌作即兴发挥,把全部情感倾注于音乐之中。那灵活多变的手法,跌宕起伏的音浪,使听众感到表演者是那样的无拘无束,好象打开了心灵的闸门,任凭感情的倾泻。但当对《柳叶青》的变奏部分作了深入的分析之后,才认识到表演者是在结构框架严格的制约下作“无限”的变化。原始曲牌《柳叶青》的结构为:

而《柳叶青》演奏谱的结构为

从以下纵向比较谱例看到,除将B₃段末的固定音型持续到B₄的第一小节外,所有变奏非常有规律,各次变奏的头上五小节与B相近,而自第六小节起,分别采用长音衬腔、固定音型反复等手法使音乐有很大发展,把音乐推向高潮。要在演奏速度快至』=220拍的情况下,自由式的演奏严格控制在六小节,这是非常不容易办到的事。这证明表演者的头脑中有结构为十一小节的明确定规,只有这样,表演者才能表现自如而又不越雷池一步。

古琴传承的琴谱只标明指法和音位,乐音的节奏组合由琴家自己确定,对一些移指音,如“上、下、进、退、撞、逗”等有的不标明音高的定量值,任凭琴家处理。这些使琴家在二度创造(打谱和演奏)时得以充分发挥个人之长,表现琴家对音乐更深层次的开掘。我们的祖先深晓创作中作者的设想和谱写出来的音乐,要表演者的感受与其完全叠合是难以办到的,何况记谱法无法切实记录作者一切设想的和所要表现的音乐,所以给表演者留有发挥的余地,以便表达表演者对作品的直接感受和体验,但这不等于在琴曲创作中作者没有抽象的理性设计。

《神奇秘谱》(明朱权辑,成书于公元1425年)所刊载的琴曲:一、每首琴曲有解题;二、有明确的分段标志;三、绝大部分琴曲有用“O”作句法的标志;四、琴谱中实音的延伸,即“上、下、进、退、撞、逗”等指法所占的比重不大,并且其中有不少是标明音位(音高定量值)的。这些说明琴曲的结构框架和句法是存在的,旋律音高极大部分是明确规定了的。就是对古琴的节奏而言,虽然琴谱中没有符号标记,但在许多存见的琴谱中,有对左右手指法的注释,有些琴谱还附有手势图,这些注释和手势图为琴家处理节奏提供了参考系数。如: (掐撮三声也,两弦共成八声也)此结束声也。左名指按弦,用左大指一掐,右手一撮,次左二掐(当一反一顺),右手一撮,总名掐撮三声,计用三掐二撮,每掐中暗带罨声,其成八声也(前三后五为节),但罨须当律位。”(《琴学入门》)我们把这段文字注释简化一下则为:罨掐撮,罨掐罨掐撮,共得八声、前三与后五分成两节,还明确规定罨要在音位上,这表明了多强的理念。

(掐撮三声也,两弦共成八声也)此结束声也。左名指按弦,用左大指一掐,右手一撮,次左二掐(当一反一顺),右手一撮,总名掐撮三声,计用三掐二撮,每掐中暗带罨声,其成八声也(前三后五为节),但罨须当律位。”(《琴学入门》)我们把这段文字注释简化一下则为:罨掐撮,罨掐罨掐撮,共得八声、前三与后五分成两节,还明确规定罨要在音位上,这表明了多强的理念。

笔者在总结当代28位琴家所演奏的82首琴曲的打谱规律时,查得“打圆”指法使用了99次,其中处于曲首、段首、句首的占83次,还有16次出现在句末。打圆所选用的音绝大部分是调式中的主、属音(占68次),这些主、属音结合着缓、急、缓的节奏序列,起着明确和巩固调性的作用。

通过对古老琴曲和现存民间音乐的分析,可以得出这样一个结论,中国传统音乐常是创作与表演合二而一。在创作与表演分工时,也并不是我写你演,“版权所有”,演奏者非得严格按谱寻声不可。相反地允许演奏者在乐曲的结构和旋律框架制约下,以自己对作品的直接感受和体验给乐曲以加工和发展。

中国传统器乐在创作中,理念与情感得到了辩证的统一。

数概念的运用

人们对客观事物的认识中,无不包含“度、量、衡、”方面的数概念。人们对物质存在的时空概念是以数为基础的。作为时间艺术的音乐,其旋律和结构是依着时序向前发展,乐句的长短,结构的均匀对称及不规则等都可用数的等和差标示,因此作者在音乐创作时自然而然地会运用数的概念。人们在听感音乐时,也同样会对音乐结构中的乐句、段落的长短比例有所直觉,这种数的等与差对音乐欣赏会产生一定的影响,如结构的对称和均衡会给人带来和谐感,而结构的不规则会产生偏离和振荡的效果。

一、创作中最简单地运用数概念只是起一种计量的作用,为使演奏者方便,容易记住反复演奏的次数,把数列标记在锣鼓经中。如《大辕门》:

又如京剧锣鼓点的《一击》、《二击》、《三击》、《四击》、《四击头》、《五击头》等,它们是根据锣鼓点的敲击几下来定名的,这只是一种记量的作用。

民间流行的“八板体”,其结构长度严格规定为六十八板(拍)。在弦索十三套、潮州弦诗、河南板头曲、山东筝曲、琵琶文曲中存在大量的长六十八板的乐曲。这个规定始于何时?为什么以六十八板定数?其美学价值何在?从现在发表的一些研究文章来看,人们还没有打开这个“黑盒子”。不过民间艺人在手抄谱本中,或在口传中,以板头数检验乐谱的正误是一个很重要的依据。

二、创作中运用数列在中国打击乐合奏和吹打乐合奏曲中大量存在。艺人用等差数列递增或递减,或递增递减相综合,以及灵活地变换数列的编排次序等。若将各种数列按横向排列和纵向叠置,可以构成多种多样的几何图形。这些近乎做数学游戏的音乐作品,其演奏效果并不象结构图形那样呆板,而是生动活泼的,因为在演奏时还有音色、音质、力度、织体等音乐手段的变化,使听众应接不暇。在分析这些数列结构音乐作品时,如不得要领,很难解开结构之谜。

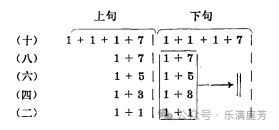

苏南吹打运用数列结构的四个基数是:

基数是以占有拍来计算,而不管节奏的简繁。

句幅的递减

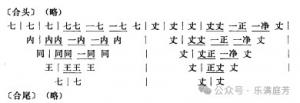

句幅递减的典型结构为《蛇脱壳》,它的结构功能是收缩性的。如《万花灯》之《蛇脱壳》:

这段《蛇脱壳》前有“帽头”,后有“收头”,中间是《蛇脱壳》的主体,结构比较完整。主体部分是以“七(七钹)、内(内锣)、王(中锣)、同(同鼓)”四器轮奏的“七五三一二”的数列,属复式递减。艺人为加强音乐发展的动力,把第六、七层用减时值办法,“七、内、王、同”各占半拍。

苏南吹打中的音乐序列包括两个方面:

①数列——以七、五、三、一这四个基数作各种各样的变化排列,或顺序,或交错。

②配器—独奏的打击乐声部固定按“七内王同”或“七内同王”排列。在固定的配器序列中,结合打击乐领奏和合奏、吹与打的对比。但在任何对比中都严格保持“七内王同”或“七内同王”的配器序列。如《十八六四二》之《大四段》:

这是复式递减,图示显现出两个倒三角形。上句一器领奏,下句众器对应,一领一合,音乐生动有趣。这段锣鼓的数列是这样的:

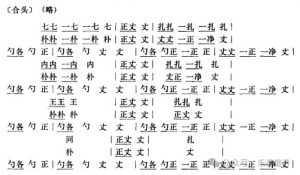

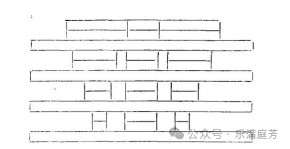

《擒锣》之《大四段》:

这是“蛇脱壳”的变化形式,其复杂性在于分置于左右的两个倒三角形中间插入一固定锣鼓点为中心轴;每一层的七五三一为复数,有正击与闷击的对比,又有领奏与合奏对比;更为有趣的是每一层被一个固定的锣鼓点所隔开。其结构图形如下;

句幅的递增与递减的综合

先作句幅的递增后递减,组成两头小中间大的菱形,艺人美称它为《金橄榄》。如《十八六四二》之《金橄榄》:

这四个并列的金橄榄,在每一层后奏一固定乐句。金橄榄是严格的倒影手法,上半部是宝塔形,具有开放性结构功能,下半部分属蛇脱壳,具收缩功能,所以金橄榄具有复合功能。但它是先递增后递减,故收缩性功能占主导。如《十八六四二》之《螺蛳结顶》:

《螺蛳结顶》属金橄榄的变形。由于宝塔形和蛇脱壳分列于中心轴的左右,各自的独立性都较强,其收缩性功能更占主导地位,故数列结构的乐曲中都以《螺蛳结顶》作结束段,几乎毫无例外。

左面作句幅递减,右面作句幅递增,左与右两面的数相加之和为八,故艺人们称它为《鱼合八》。鱼合八的数列有顺序的、有交错的,变化样式很多,结构图式丰富。如《十八六四二》之《鱼合八》:

以上说明了艺人们在理念设计下,从有限中求无限的创作才能。其音乐创作思维和创作技法都值得我们很好学习。

中国旧制衡量一斤为十六两,为计算方便,我们祖先创造了“斤求两法”的口诀。

山西长治的《斤秤锣鼓》(原名斤秤歌),是一个有趣的数列结构的打击乐合奏曲。这套锣鼓除了有帽头和收头外,另有①②③④⑤⑥⑦⑧⑨九个锣鼓点。两支锣鼓队在斗乐时,看谁能正确无误地从一两打到十五两。全曲数的排列为:

演奏时从一两到十五两是顺序的,但每一两包含的锣鼓点多少不一。可巧在不管每一两有一位数、二位数、三位数和四位数不等,但其尾数皆为⑤,而随其后接一固定的收头。这样锣鼓点⑤和收头的非周期性再现,构成为一首循环体乐曲。如果演奏者没有强烈的数概念.能熟练地背出斤两法,则无法奏完全套锣鼓。

中国的数列结沟,不但在打击乐和吹打乐中大量存在,旋律写作中(如丝竹乐《倒八板》、浙江吹打《九连环》、《将军得胜令》、河南板头曲《大起板》等)也时有所用。

当前,在中国音乐的新发展中,中国传统音乐引起人们的广泛重视。丰富的传统音乐既可成为产生新音乐的肥沃土壤,也可能成为我们身上沉重的包袱,使我们裹足不前。因此对传统音乐的清理和研究,吸取和扬弃,继承和发展,是当前和以后要进行长期研究的工作。笔者本着这一精神,在占有一定资料的基础上,探幽发微,把自己粗浅的见解写出来,与大家共研。

——原载于《音乐研究》1988年第3期

作者简介

李民雄(1932-2009),浙江嵊县人,上海音乐学院教授,民族音乐理论家、演奏家、作曲家、音乐教育家。1952年进入浙江越剧团,1956年考入上海音乐学院民族音乐系。1964年率先在学院开设打击乐专业,改编、创作了《夺丰收》《夜深沉》《满庭芳》《龙腾虎跃》等。长期从事民间器乐音乐的收集、整理、改编、创作、教学及科研工作,并担任《中国民族民间器乐音乐集成·上海卷》主编,历任上海音乐学院民族音乐系副主任、音乐学系副主任、教务处处长。代表论著:“传统民族器乐的旋律发展手法”“传统民族器乐常见的套式结构类型”“探幽发微——谈中国传统器乐创作规律三则”等;《浙江民间吹打乐总谱》(合编)《上海丝竹乐曲集》(合编)《怎样打锣鼓》《民族管弦乐总谱写法》《传统民族器乐曲欣赏》《民族器乐概论》《探幽发微——李民雄音乐文集》等。