起承转合(上)

我国有不少传统器乐曲是从诗、词、曲衍变而成的。如《柳青娘》《风入松》《急三枪》《水底鱼》《茉莉花》《打枣》《寿亭候》《万花灯》《关公过五关》等等,都是从声乐作品衍变而成的器乐曲,尽管经过器乐化加工,音乐有了较多的发展,但原声乐作品的格律、结构等仍被保留着。因此,我们在探索民族器乐曲的结构规律时,了解一下诗、词、曲等的结构章法是很有好处的。

“起承转合”是我国诗文写作的结构章法的术语。在明代吴讷编著的《文章辨体序说》一书中有“律诗”一节,其中摘录了杨仲弘的话:“凡作唐律,起处要平直,承处要舂容,转处要变化,结处要渊永,上下要相联,首尾要和应。”就是说律诗和绝句的结构要有开有阖,上下相联,首尾和应,而其中以转折为关键。

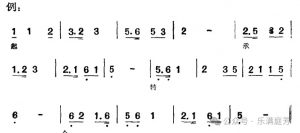

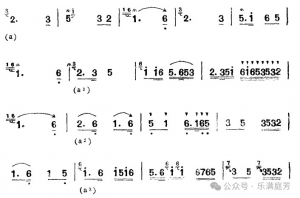

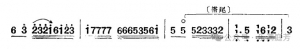

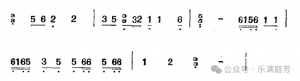

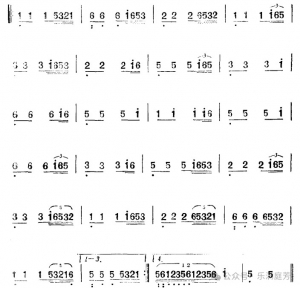

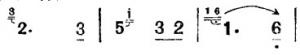

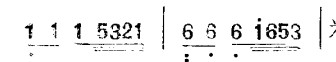

在器乐作品中,“起承转合”的结构布局章法也和诗一样, 可以将全曲分成四个结构部分:起——音乐最初陈述,具有启示和提问的特点;承——将音乐的最初陈述加以承继和巩固,它与 “起”往往形成问与答的关系;转——音乐加以变化,使之与前面具有一定的对比,它是乐曲中音乐展开性的部分。由于音乐的变化和对比,它具有不稳定性,因此倾向于最后的“合”;合——是音乐发展的最后归结,具有复合和肯定的功能。在起承转合四句体的结构中,我们可以把四个乐句的结构功能概括为:问、答、再问(或反问)、再答。以在我国广为流传的《孟姜女》调为例:

《孟姜女》的曲调流畅委婉,结构严谨。全曲的四个乐句的结束音分别为re 、sol 、la 、sol。每个乐句开始的第一音与上一个乐句的结束音是同音相连,就如同词格中的“顶真”一样,用前文的结尾做下文的起头,使语句递接紧凑而生动畅达。《孟姜女》四个乐句的结构功能属典型的起承转合,它的第一句“起”和第二句“承”形成上下呼应对答的关系;第三句“转”以小调性的调式旋法结束在羽音这个不稳定音上,形成音乐向合句的倾向性。第四句“合”是第二句的变化重复,它使全曲得以完满的结束。通过以上的分析,我们可以把乐曲的结构图式标为a b c b₁,而第三乐句c在全曲中起着重要的变化和转折的作用。

在吴讷的《文章辨体序说》中指出:“绝句以第三句为主,须以实事寓意,则转换有力,涵蓄无尽。”在唐诗的优秀诗篇中,诗人们所写的绝妙的转句比比皆是。我们举李白的《送孟浩然之广陵》一诗为例:

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,

惟见长江天际流。

这首诗的前两句是叙事,说的是李白在武昌黄鹤楼送孟浩然去扬州。然而第三句诗人的笔锋一转,通过写景将离别之情暗寓 其中。孤帆、远影、碧空、天际,勾画出一幅孤帆消失在水阔天空之际的画面,含蓄而又深刻地表达了诗人在故人离去后寂寞茫茫然的心情。这个绝妙的转句,耐人寻味,比之照直写来更为有力。

民族器乐曲的起承转合结构章法与诗词相通。无论是四句体结构,或者是一首短小曲牌,直至一首大型套曲,在创作中充分 重视转句或转部,运用多种手法使音乐得以展开。常用的有以下几种创作技法:

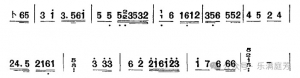

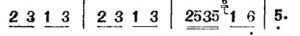

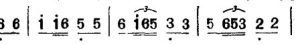

(一)通过转句落于不稳定的音级上。如前面所举的《孟姜女》调。又如二胡独奏曲《赛马》的主题:

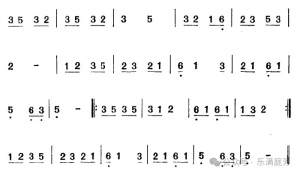

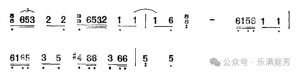

《赛马》的主题选用内蒙民歌《红旗》,是个羽调式。四个乐句的结音分别为:6 、3 、2 、6, 转句的结音为不稳定的商音re。

(二)转句通过结构分裂以造成不稳定性。结构分裂是指乐句分裂成多个小分句。

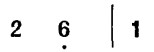

浙江吹打乐曲《划船锣鼓》中的《茉莉花》原是起承转合的 四句体,在器乐化加工中将起句和承句的后面插入锣鼓点,第三 句转句的旋律采取了结构分裂以增强音乐发展的动力,使合句再现第二乐句时终止感更强:

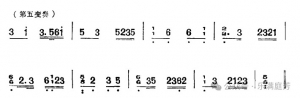

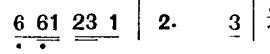

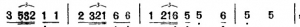

又如江南丝竹《三六》中的第八段:

这个段落中的起句和承句的结构都是2小节加2小节,而转句分裂成1小节加1小节加2小节。并且在转句中出现了清角音fa,具有调性色彩变化的因素,所以这个第三乐句转的功能性是很强的。

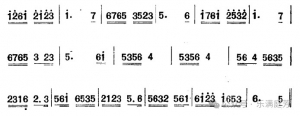

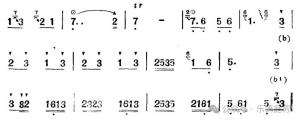

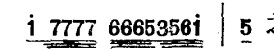

转句的结构分裂有时可发展得更为复杂,如双管独奏《江河水》主题A的转句,它随着音乐发展的需要,句幅增长了,短小乐汇的重复和变形,使乐句断断续续,断后即连,节奏顿挫,这个转句一直延续了八个小节才算作结,表现的情绪是那样的悲痛欲绝,泣不成声:

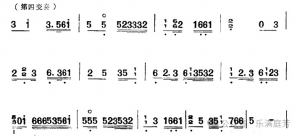

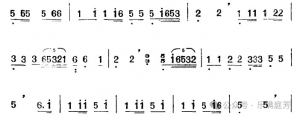

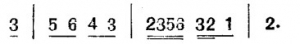

(三)转句或转部出现调性色彩的变换,同时还经常综合着节奏、旋律动向等要素的变化使转部加以展开,如器乐曲牌《柳青娘》:

《柳青娘》这首曲牌在戏曲、曲艺和民间器乐中被广泛采用,虽然它的结构短小,句法又不规整,但音乐发展的逻辑具有起承转合的结构特征。当曲首 这一旋律呈现之后,当即被变化重复加以承继和巩固,并且句幅也扩充了一小节

这一旋律呈现之后,当即被变化重复加以承继和巩固,并且句幅也扩充了一小节 下面就进入转部。这个转部的篇幅较之前面起与承句的篇幅要大得多,共有九个小节,旋律中出现的清角音fa 处于旋律骨干音的地位,因此乐曲转入上四度宫调系统的羽调,形成前后同主音商、羽调式交替。并且旋律的节奏型与动向也发生了变化。乐句的起句与承句围绕着商音作微波形的上下旋转,旋律线的起伏幅度不大,而转部的旋律活动音区向上移,出现旋律的高峰do音,同时出现了切分节奏的新因素,这样,转部的音乐得到很好的展开。末尾与合句扣接重现

下面就进入转部。这个转部的篇幅较之前面起与承句的篇幅要大得多,共有九个小节,旋律中出现的清角音fa 处于旋律骨干音的地位,因此乐曲转入上四度宫调系统的羽调,形成前后同主音商、羽调式交替。并且旋律的节奏型与动向也发生了变化。乐句的起句与承句围绕着商音作微波形的上下旋转,旋律线的起伏幅度不大,而转部的旋律活动音区向上移,出现旋律的高峰do音,同时出现了切分节奏的新因素,这样,转部的音乐得到很好的展开。末尾与合句扣接重现 转回到商调式。这首短小曲牌反复演奏时,为使乐曲结束时终止感更强,常停在曲首第一句,这样“合”的功能更强了。

转回到商调式。这首短小曲牌反复演奏时,为使乐曲结束时终止感更强,常停在曲首第一句,这样“合”的功能更强了。

如上所述,转部要求音乐加以展开,出现不稳定因素,以导向复合归结性的合部。

音乐是时间的艺术,听众只有在听完全曲之后才能获得完整的印象。乐曲的结构使生动丰富的旋律凝结成为一个整体,同时显示出整体中的各个组成部分。无论是一首小曲,或是篇幅较长大的乐曲,乃至大型的套曲,音乐发展的过程大体经历这样四个阶段:开始是音乐的最初陈述,它包括单一的音乐材料或者是不同音乐材料的组合;然后通过重复或变奏,或加进新的音乐材料使最初陈述的音乐得到巩固,加深听众对音乐的感受和记忆。当音乐的最初陈述得到巩固之后,就得设法使音乐加以展开和发展。最后使音乐得到圆满的结束。这四个音乐发展阶段的相互关系以及它们在整体中的地位和功能,就是我们所介绍的“起承转合”的结构章法。

起承转合(下)

这一讲,我们将进一步通过对实例的分析和欣赏,以了解 “起承转合”结构章法在民族器乐创作中的具体运用。

《喜相逢》原来是内蒙的一首民间乐曲,后被吸收到“山西梆子”和“二人台”等戏曲中作为过场牌子。著名笛子演奏家冯子存将它改编为笛子独奏曲,表现亲人的依依惜别之情及别后重逢的欢乐情景。

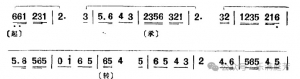

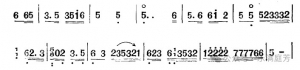

《喜相逢》由四段组成,是一首变奏体结构的乐曲。第一段是乐曲的主题段:

这一主题段共有六个乐句,但是只用了两个音乐材料。第一个音乐材料是 ,我们把它标为a 。第二个音乐材料是

,我们把它标为a 。第二个音乐材料是 我们把它标为b。主题段前四个乐句是第一音乐材料a的变奏。当乐曲通过a的两次变奏,主题得到充分巩固之后,第四乐句用 “花舌”技巧吹奏变宫音si 。si 音的出现带来音乐的不稳定性和旋律色彩的变化,句末又回到宫音do上,它就是结构中的转句。转句之后接着出现第二音乐材料b及b的变奏,起“合”部的作用。

我们把它标为b。主题段前四个乐句是第一音乐材料a的变奏。当乐曲通过a的两次变奏,主题得到充分巩固之后,第四乐句用 “花舌”技巧吹奏变宫音si 。si 音的出现带来音乐的不稳定性和旋律色彩的变化,句末又回到宫音do上,它就是结构中的转句。转句之后接着出现第二音乐材料b及b的变奏,起“合”部的作用。

《喜相逢》的主题段有起有承、有转有合,结构完整。这个主题段在每次变奏中侧重运用某种演奏技巧和不同的节奏型,在速度方面采用由慢到快的渐层发展,因而使全曲的音乐富有层次。

阿炳传谱的琵琶独奏曲《大浪淘沙》由三个段落组成。第一大段是乐曲的主体部分,旋律深沉、苍劲,柔中带刚。那感叹式的音调、时起时伏的音浪,抒发了压在阿炳心中的无限感慨。这个段落将音乐主题变化重复五次,采用了起、承、转、合的结构章法。

一开始是一个短小的引子: 后出现了主题:

后出现了主题:

这是主题材料的初次陈述,是乐曲结构的“起”部。接着将主题稍加变化:

这个“承”部的作用很明显是将主题所表达的乐思加以巩固。

紧接着是主题的第二次变奏,它采取了“换头”的手法。就是把主题的开始部加以变化,而主题的尾部又作了扩充,在 之后搭了一个尾巴,我们称它为“搭尾”。并且把主题的终结音sol改成mi。另外,旋律中清角音fa的出现,给人以旋律色彩鲜明变化的印象:

之后搭了一个尾巴,我们称它为“搭尾”。并且把主题的终结音sol改成mi。另外,旋律中清角音fa的出现,给人以旋律色彩鲜明变化的印象:

主题的第三变奏与第二变奏组合而成为主体段落的“转”部:

主题的第四、第五变奏与主题的面貌较接近,具有再现的性质,是音乐结构中的合部:

《喜相逢》和《大浪淘沙》都是“起承转合”章法只用于全曲中的一个段落的例子。现在我们进一步介绍在套曲中运用起承转合章法的情况。

琵琶独奏曲《阳春白雷》是由民间器乐曲牌《八板》的多个变体组成,其中还插入了新的音乐材料,全曲共有七个段落,是一首具有循环因素的变奏体乐曲。我们根据各段的音乐特征把它 们划分为起承转合四个部分:

起部:第一段《独占鳌头》承部:第二段《风摆荷花》、第三段《一轮明月》转部:共有三个段落,第四段《玉版参禅》、第五段《铁策板声》、第六段《道院琴声》合部:第七段《东皋鹤鸣》

起部《独占鳌头》是《八板》的变体,它以旋律的加花装饰、“隔凡”手法的运用,在演奏时以半轮、夹弹、推拉等技巧以润饰曲调,表现了生动活泼、明快愉悦的情绪,使人们感受到冬去春来、万物向荣,一片生机勃勃的景象。

承部《风摆荷花》、《一轮明月》两段也是《八板》的变体,其变奏的特点是旋律上扬,在高音区活动,所表现的情绪更为热烈。

转部包括四、五、六三个段落。第四段《玉版参禅》将《八板》结构分割倒装、变化节奏。它时而用切分音和“扳”的指法奏出铿锵有力的强音,时而又有“摭分”指法奏出轻盈的曲调。第五段《铁策板声》开始是插入的新材料,其后是第四段的部分再现。第六段《道院琴声》采用围绕徵音sol的泛音,如“大珠小珠落玉盘”,晶莹四射,充满着生命活力。合部《东皋鹤鸣》是第二、第三段的再现,在尾部作了扩充。它用慢起渐快的速度处理,连续的十六分音符,每一拍头上划四弦如一声,音晌强烈,使乐曲在结尾处迅速跃入高潮,在强烈的气氛中结束。

有一些乐曲的结构具有更多的层次,它们就可能在起承转合四个部分之后又出现转部和合部,我们称它为再转和再合。大家 所熟悉的古筝曲《渔舟唱晚》就有起、承、转、合、再转和再合六个结构层次。以起、承、转、合组成乐曲的前半部分,以歌唱性的旋律描绘了夕阳西下、碧波万顷,渔人们载歌而归的诗情画意。由再转和再合组成乐曲的后半部分,它由慢而快渐层发展,先递升后递降的旋律循环往复,成功地渲染了百舸竞归的热烈情景。

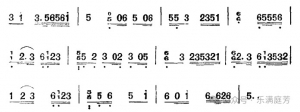

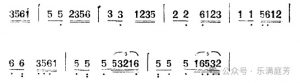

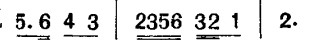

乐曲的起部由上下句组成,那优美如歌的旋律确有唱晚之意:

承部是“变头”“换尾”的变化重复,头上作了紧缩,段末以调式主音sol作结音:

转部先出现四个排比的分句,前两句落在商音re上,后两句落sol。它们旋律活动音区移高,节奏也较前活泼。

在四个排比的分句之后,接以节奏宽弛、旋律性较强的合句,旋律中的fa音出现,使乐曲短暂地转到下属功能的A商,这些微妙的展开手法,使音乐与前面有所对比:

合部用种子材料加以展衍的手法,一层一层地向下进行,最后终结在调式主音sol上。音乐活泼而富有情趣。

接着将合部的下行旋律进行变奏,作五声性回旋环绕,婉转如歌、娓娓动听,音调极富民族特色,它将“唱晚”之意得到更 加充分的表现:

后半部分音乐再次展开,进入再转部。它先是以 为种子材料逐层上升至顶点,后又逐层下降,构成一个头尾相衔接的循环圈,循环往复。由于旋律以快速度作大起大落,音乐跌宕起伏:

为种子材料逐层上升至顶点,后又逐层下降,构成一个头尾相衔接的循环圈,循环往复。由于旋律以快速度作大起大落,音乐跌宕起伏:

当快速段落在突然切住之后,出现了一个短小的尾声,它变化再现了前面合部的

但它只截取了前面四个小节,用缓慢的速度、简化的旋律,层层下落,最后结束在宫音do上。这个尾声改变了通篇以sol作主音的徵调式,换以新现的终结音do,耐人寻味。像这样在乐曲结束时变换调式主音的技法在民族器乐中是不乏其例的。

但它只截取了前面四个小节,用缓慢的速度、简化的旋律,层层下落,最后结束在宫音do上。这个尾声改变了通篇以sol作主音的徵调式,换以新现的终结音do,耐人寻味。像这样在乐曲结束时变换调式主音的技法在民族器乐中是不乏其例的。

起承转合的结构布局章法在传统民族器乐曲的创作中被广泛运用,但每首乐曲都有其独特的结构形式。并不是所有乐曲都明显地把乐曲分成起承转合四个部分。有些乐曲将起与承综合在一起,有些乐曲则将转与合综合在一起,另一些乐曲则是多层次的结构,但不论哪一种情况,结构中的转部总是不可缺的,这一点应引起我们的充分重视。

——文章选自李民雄《民族器乐知识广播讲座》,

人民音乐出版社,1987年。

作者简介

李民雄(1932-2009),浙江嵊县人,上海音乐学院教授,民族音乐理论家、演奏家、作曲家、音乐教育家。1952年进入浙江越剧团,1956年考入上海音乐学院民族音乐系。1964年率先在学院开设打击乐专业,改编、创作了《夺丰收》《夜深沉》《满庭芳》《龙腾虎跃》等。长期从事民间器乐音乐的收集、整理、改编、创作、教学及科研工作,并担任《中国民族民间器乐音乐集成·上海卷》主编,历任上海音乐学院民族音乐系副主任、音乐学系副主任、教务处处长。代表论著:“传统民族器乐的旋律发展手法”“传统民族器乐常见的套式结构类型”“探幽发微——谈中国传统器乐创作规律三则”等;《浙江民间吹打乐总谱》(合编)《上海丝竹乐曲集》(合编)《怎样打锣鼓》《民族管弦乐总谱写法》《传统民族器乐曲欣赏》《民族器乐概论》《探幽发微——李民雄音乐文集》等。