变奏手法广泛地应用于各国民间音乐的创作之中,它是表现民间音乐家演奏上即兴发展创造的不可缺少的重要手段之一,也是奠定民间音乐作品中变奏结构的基本原则。 中国民间器乐作品,在几千年的历史发展进程中,积累了丰富而多样的变奏手法,某些独特而富于专业化的变奏技艺,在表达作品乐思推动作品旋律发展方面所具有的光彩和乡土气息,实在令人惊叹。本文所归纳的民间器乐曲中常用的变奏手法,只是在教学中所涉及到的一些民间器乐作品,远不能概括和总结民间器乐作品中广阔而又生动的音乐创造。本文仅为抛砖引玉而已。

第一类 旋律结构不变时常用的变奏手法

一 、加花

重复原旋律时,围绕旋律骨干音应用装饰加花的手法,其加花的特点为旋律骨干音的位置(强拍或各拍首音)多不移动,(仅在保持旋律流畅的情况下变动个别骨干音的位置),而以五声音阶级进或小的波浪式迂回进行环绕装饰原旋律,使乐音丰满、平稳、 连贯,在新的意义上强调了对原旋律意境和情绪的陈述。加花变奏是民间器乐曲最常用 最简易的变奏手法之一。乐句或乐节,在应用加花变奏手法时,多不改变结音。

乐句的加花变奏:

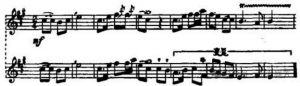

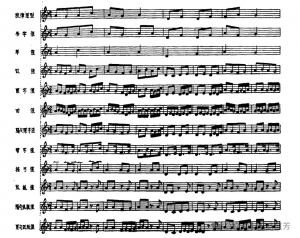

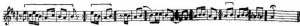

〔例1〕民间乐曲《小放牛》片段:(筒音作sol)

乐节的加花变奏:

〔例2〕山西民间管子曲《柳叶青》片段:(筒音作do)

二、变头、尾:

重复原旋律时,只改变其(乐段、乐句或乐节)头、尾的部分旋律。较多的情况是 改变尾部,使其结音发生变化,形成上、下乐句或乐节以及段落之间的呼应,加强乐曲 整体的衔接和完美。 一般只改变乐句终止的一、二个音,上下句时,下句多落在调式主音,上句为调式中的上五度音。

〔例3〕东北民间管子曲《江河水》片段:(筒音作do)

变尾一般不超过乐句(乐节)长度的一半。

〔例4〕山东民间唢呐曲《凤阳歌绞八板》片段: (筒音作Re)

乐句、乐节变尾:

〔例5〕广东音乐《走马》片段: (sol—Re弦 )

变头的应用则在段落(或乐句、乐节)一开始,就造成新鲜感。如琵琶古曲《十面埋伏》中的“走队”即是“排阵”的换头变奏。

〔例6〕琵琶古曲《十面埋伏》片段:(定弦Adea)

三、变演奏技巧:

旋律重复时,着重于变换各乐器的不同演奏技巧以推动音乐的变化、发展,是民间艺人最擅长应用的旋律展开手法之一。这种手法,往往把乐曲的地方风格、艺人演奏个性和乐器的性能特点,在短小的乐曲中表达得淋漓尽致。

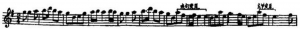

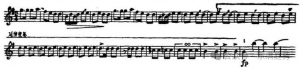

〔例7〕笛曲《五梆子》各段旋律对比:(筒音作Re)

《五梆子》第一次变奏时,改变了原旋律中丰满连贯的长音、大抹音演奏,突出地应用了分割性的强有力的垛音和花舌音,使旋律增添诙谐、风趣、乐观的气氛。第二次变奏则突出地应用了顿音,使旋律跳动,情绪活泼。第三次变奏综合地使用了第一、二次变奏中的各种演奏技巧,特别是接连不断的垛音以及华丽奔放的花舌飞指颤音的重叠运用,使乐曲情绪激奋,把北方梆笛的演奏技巧与风格特点表现无遗,达到乐曲高潮。

传统琵琶古曲中汇组指法的并置应用,也是一种展开旋律的独特的变奏手法。

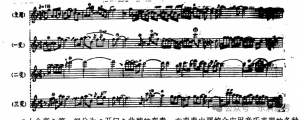

〔例8〕琵琶古曲《霸王卸甲》汇组指法对比;(定弦ABea)

《霸王卸甲》全曲是以象徵西楚霸王形象气质的“点将”旋律为中心,多次反复变奏,在变奏中突出地应用了琵琶的各种汇组指法,使旋律在节奏、织体等方面不断变化,加深对主题音调的强调。

四、变换乐器音区、音位

弦乐以不同的把位(或不同的弦位)演奏相同的旋律,管乐则改变音位、指法。

〔例9〕山西民间管子曲《采茶》: (筒音作do)

《采茶》旋律在高音区用箫声演奏时,清新柔和,犹如曲笛。而在低音区演奏时浑厚丰润,犹如洞箫,别具风格。

《二泉映月》主题第三句是第一句的换把变奏,旋律移高八度演奏时,配合力度和节奏型的变化,使旋律较第一句更为内在深情。

〔例10〕二胡曲《二泉映月》片段: (do—sol 弦 )

五 、变节奏

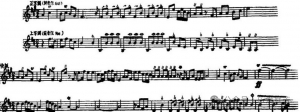

旋律重复时,突出变换各种不同的节奏音型以推动乐思的变化、发展。这种独特的变奏手法主要用于潮州弦诗乐,在二板快或三板的旋律中,每次旋律变奏,均改用某一 种节奏型,使旋律的变化服从节奏音型的变化,按传统的程式要求,各种节奏型必须贯穿于各次变奏始终(目前已有所改变,即一次变奏可用二、三种节奏音型),这种手法 潮州弦诗称其为“催”。潮州弦诗“催”的手法有几十种,常用的也有十几种。

〔例11〕潮州弦诗中常用的各种“催”法: (Sol—do弦 )

六、变旋律线:

以上各种变奏手法,均要影响到旋律线的变动,只是在各种具体的音乐表现手段中,更突出某一种基本手段而已。因此,变奏中所谓旋律线的变化,必然也是要涉及到其他基本表现手段,但更突出其旋律线的变化特点。在民间器乐曲中,变奏时旋律线的多种变化形态,是民间即兴变奏中最丰彩多姿的一部分,有时它可以暂时远离旋律骨干音,造成新颖别致的变奏效果。

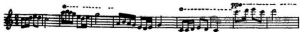

〔例12〕山东唢呐曲《大合套》第一部分旋律变奏:(筒音作Re)

《大合套》第一部分为《开门》曲牌的变奏,在变奏中要综合应用音乐表现的各种要素,在旋律线的变化对比上是比较丰富的。特别在第二次变奏中,配合节奏、演奏技巧等方面的灵活变换和细腻安排,旋律表现出粗犷挺拔的个性和强烈的地方色彩。

第二类 改变旋律结构时常用的变奏手法

一 、板腔型变奏:

旋律的变奏是依据戏曲声腔中板腔结构变化的原则来重新组织乐曲,突出了乐曲在变奏中节拍的特点。其变奏方法有两种, 一是抽板加花,即变奏时旋律整体时值不变, 仅改变节拍,如2/4节拍的旋律四小节抽板变奏后成为4/4节拍的旋律两小节。另一种是扩充或减缩,扩充即将2/4节拍的旋律各小节均衍展为4/4节拍的旋律,减缩即将2/4节拍的旋律各小节均减缩为1/4节拍的旋律。目前流传的民间器乐曲中,第二种手法较为多见。

(一)体现在一曲内的板腔型变奏:

这类乐曲数量很多,较普遍的是流行于南方诸省的丝竹乐中,如潮州弦诗、客家音 乐、江南丝竹等。

潮州弦诗的乐曲一般都以板腔型变奏手法来处理乐曲;其规律特点当地称呼为“曲速三变”。

一变(第一段)称二板(又称头板),为4/4节拍的慢板旋律;二变(第二段)称拷拍(或称拷打),1/4节拍的切分旋律;三变(第三段)称三板(又称中板),1/4节拍的快板旋律。

〔例13〕潮州筝曲《寒鸦戏水》各变旋律对比:

又如江南丝竹《欢乐歌》,以慢板、快板两部分组成,快板为其旋律原型,而慢板是快板旋律的扩充加花。

〔例14〕江南丝竹《欢乐歌》两段旋律对比: (do—sol弦 )

(二)派生为多首独立乐曲的板腔型变奏:

派生为多首独立乐曲的板腔型变奏手法,突出的实例就是江南丝竹乐《五代同堂》,即以民间器乐曲牌《老六板》应用板腔变奏手法发展为各种节拍特点的五首乐曲:《老六板》1/4、《快六板》1/4、《中六板》2/4、《中花六板》4/4、《慢六板》6/4,这五首乐曲可以从最慢速度的《慢六板》开始,后继《中花六板》、《中六板》、《快六板》、《老六板》,构成一首大型的套曲,也可以作为五首独立乐曲单独演奏。

在旋律不断扩充加花衍变过程中,其旋律个性与情绪也在发生着细微的变化。如《老六板》旋律简朴,《快六板》旋律生动明快;《中六板》旋律轻快平稳;《中花六板》旋律清秀流 畅;《慢六板》旋律雅典徐缓。

笛曲《鹧鸪飞》将原同名民间乐曲一小节的旋律扩充为两小节,并以细腻的加花手法,使旋律优美流畅,比原曲更加富于抒情性、歌唱性。

《鹧鸪飞》的慢板部分主要以级进、小的迂回手法对原旋律进行扩充加花,配合上二度垫音的装饰运用以及气颤音、颤音、泛音等技法,使旋律高音含蓄柔美,锐而不放,低音浑厚圆润,坚实饱满,情趣古朴典雅,富于诗意。

〔例15〕笛曲《鹧鸪飞》片段与原曲旋律对照:(筒音作Re)

二、扩充型变奏

旋律在重复变奏时乐句结构进行扩充,以发展主题乐思,该手法多用于句中或句尾。

(一)、用于句中的扩充型变奏:

笛曲《喜相逢》的主题,是以一个核心音调以扩充型变奏手法构成。

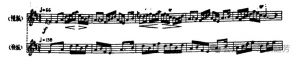

〔例16〕笛曲《喜相逢》主题:(筒音作Re)

a为核心音调原型,由两个乐节组成;a1核心音调的加花重复; a2核心音调扩充加花,使旋律线形成两次起伏,将核心音调原有的两个分割的乐节衔接起来,形成段落内 情绪的起伏和变化;a3加固a2的乐思;a4核心音调的扩充展开(扩充了五小节),变宫音的强调,具有到上五度方向的游移倾向,多种梆笛演奏技巧如垛音、顿音、抹音、花舌音的集中应用,突出了地方色彩,表现了北方梆笛演奏艺术的独特风格,达到段落高潮;a5、a6是在a1基础上的重复变化,情绪欢快,构成主题的结束部分。

又如安徽民间唢呐曲《喜庆》等乐曲中,均广泛地运用了句中扩充型变奏的手法。

〔例17〕安徽民间唢呐曲《喜庆》片段:(筒音作Re)

(二)、用于句尾的扩充手法:

用于句尾的扩充手法具有更大的灵活性,即兴性,对乐思发展富有较大的推动力。

〔例18〕琵琶曲《阳春古曲》片段:(定弦Adea)

《阳春》在第三段尾部应用同音反复及挑轮指法,使旋律清新流动,造成活泼新颖的意境。

三、减缩型变奏:

旋律在重复变奏时,乐句(或乐节)结构进行减缩,以加强旋律的收缩感,该手法 多用于句末和段尾。

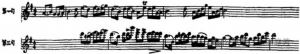

〔例19〕河北民间唢呐曲《淘金令》片段:(筒音作sol)

《淘金令》的核心音调原为四小节,在不断反复过程中,减缩为两小节、一小节。

乐思随着结构的不断减缩,加强了乐曲的紧迫感和要求稳定终止的趋向,最后落在一个延长音上,达到段落的完满结束。

同样的手法还见于《卖菜》、《大得胜》、《将军得胜令》等多首作品中。

四 、综合型变奏:

旋律反复变奏中综合应用扩充型和减缩型的变奏手法,其扩充和减缩的程式是严格的、对称的,呈橄榄形(先扩充,后减缩),民间多称其为“金橄榄”,综合型变奏手法的应用,往往可以构成独立段落出现于乐曲中。

〔例20〕冀中管乐曲《放驴》片段:(筒音作Re)

前部扩充为旋律的展开部分 (a—a3),程式是规整严谨的,后部减缩为旋律的紧缩收拢部分(a⁴—a⁵), 省略了4+4的结构变化程序,加速了乐曲段落的结束。

五、填充型变奏:

旋律变奏时,其变化不是体现在根据原旋律的扩充与减缩上,而是在重复原旋律时的前或后,填充附加一部分新的因素,使乐思获得发展和变化。

〔例21〕二胡曲《二泉映月》片段: (do—sol弦 )

上例其一的填充,增添了羽音,应用碎弓演奏,使人们联想到泉水涟漪中碎月的浮动,坠入深邃的思索,略有凄凉之意。其二的填充,由于变宫音的强调,具有到上五度方面的调式调性色彩游移,赋予新的动力。其三的填充,反复强调了全曲最高音,并出现了全曲唯一的一个节奏音型 达到乐曲的高潮。

达到乐曲的高潮。

六、延伸型变奏:

旋律在重复或变奏后,将原旋律材料在尾部进行较大的延伸和展开,其结构多超过最后一个乐句原有的长度,但仍属于本段落内的一个展开和变化,不具有新的曲式意义。

〔例22〕板胡曲《大起板》片段:(sol—Re 弦 )

第三类 改变旋律调式、调性时常用的变奏手法

一 、移调指法(弦法)变奏:

民间俗称“翻调”,即将同一首乐曲在管乐器(笛子、管子、唢呐、海笛等)上用不同的指法演奏,发挥管乐器的不同音高和演奏技巧来丰富乐曲的表现能力,形成乐曲在演奏上的不同特点和变化。

往往一首乐曲可以翻三、四个调演奏,但其中对比最明显的是相距四、五度的翻调 演奏。如冀中管乐《小二番》用正宫调(第三孔作do) 演奏时,旋律线上下波动较大, 情绪活泼,在演奏技巧上突出了“上跨五音”、“打音”的应用。当移为上字调时(第五孔作do), 由于旋律移高了四度,突出了顶孔“涮音”和“跨五音”的演奏技巧,使音色明亮,情绪更为健朗,整个乐曲中长、短颤音的使用也很有特色。

移调指法变奏手法在弦乐中亦有应用,如流行于内蒙地区的《八音》(即民间器乐 曲牌《八板》),则运用四胡和马头琴的不同弦法而衍变为多首在不同调式调性上的 《八板》曲。根据四胡演奏家苏玛的演奏,《八音》可用五种弦法演奏出八个不同变体:

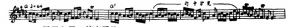

〔例23〕冀中管乐曲《小二番》不同指法旋律对比:

移调弦法变奏后的《八音》,突出的变化是表现在改变调式和乐句结音上。

〔例24〕四胡曲《八音》不同弦法旋律对比:

二、按弦转调变奏:

这种方法主要应用于弹弦乐器筝,同时也应用于拉弦乐器。

筝是半固定音阶乐器,它以五声音阶定弦,如果要得到五声音阶以外的音,如fa 、si 二音,则要靠左手按弦取得,其按弦所得之音,除起润饰旋律、突出旋律个性外,还具有转换调式、调性的意义。这种手法,在 广东流传的筝曲中,表现得最为突出。

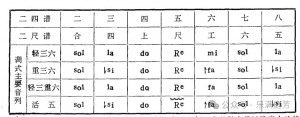

如客家筝曲有硬线(突出五声音阶音列)、软线(在五声音阶基础上、 突出(↑fa、↓si)之分,潮州筝曲则有轻三六、重三六 、轻三重六、活五调式之分。

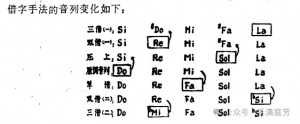

潮州筝曲各种按音奏法形成的调式音列变化情况:

轻三六是二四谱的基础调式,重三六、轻三六是在轻三六基础上经过演奏上的按变 以后的调式变化,活五又是在重三六基础上经过对“五”字的按变后所得到的调式变化。

〔例25〕潮州筝曲《柳青娘》各种调式旋律对比:

轻三六调式特点旋律多轻快明朗,活泼流畅;重三六调式特点其旋律善长表现含蓄、 深沉的情绪和意境,并具有抒情典雅如泣如诉的特点;活五调式特点其旋律多哀怨、悲愤,有如哭腔。潮州弦诗常将一首乐曲用不同的调式色彩进行变奏,其变奏规律:轻三六调式的乐曲可转为重三六、轻三重六调式;重三六调式的乐曲可转为轻三六、轻三重六、活五调式;活五调式的乐曲可转为轻三六、重三六调式。

潮州弦诗中轻三六、轻三重六、重三六、活五调式除具备其自身独有的色彩个性外,在某些乐曲中,其调式的转换也具有明显的功能意义。当轻三六调式的宫音是F时,以凡为宫则转入到上四度的bB宫,以闰为宫则转入到下大二度的bE宫,fa、si二音在演奏上音高的调整及在旋律中的地位,往往具有色彩性与功能性的双重作用,它的交替运用丰富了潮州弦诗调式调性的表现能力。

〔例28〕潮州弦诗《狮子戏球》片段:(Sol—do弦)

《狮子戏球》的A段由一个乐句的三次反复构成,每乐句平均为四个乐节,形成旋 律有规律的停顿、对称和分割,配合喜节拍的应用和灵巧的打击乐,生动地表现出狮子 出场亮相时敏捷的步伐和神态,应用的重三六徵调式。

B段一开始就明显地表现出向上五度方向的调式调性转换, fa音在A段主要表现为色彩性(重三六调式音列)的话,在B段一开始的演奏是肯定的,表示出明显的功能 倾向。因此,与A段形成了同主音徵、商调式交替,造成一个新的意境。乐句b从调式调性和旋律结构方面都表示了段落内的展开,由于旋律围绕bE宫体系内的宫、角二音反复出现(此时,重三六调式音列中的⭣Si音稳定地演奏为bSi音),使旋律明显地移入到bB宫的上四度。在乐句组织上各乐节间的不断停顿,在反复中应用变奏、扩充、倒置等 手法使乐句规模获得较大的伸展,生动地表现出狮子矫健、活泼的形象。 C以较联贯的旋律使乐曲回到bB宫体系,最后一句结束在原调宫音上。

客家音乐的软线和广东音乐的乙反线与潮州弦诗重三六调式特点是基本一致的,它们在乐曲中也同样具有色彩性和功能性的双重意义。

三、借字变奏:

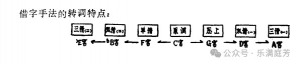

借字手法即在变奏中改换(借用)音列中某一音或两、三个音,以达到旋律调式调性转换的目的。借字手法有压上、单借、双借、三借等六种。

压上:将旋律中的宫音改变为变宫音,形成上五度移宫;

双借(一):在压上音列的基础上,将旋律中的徵音改变为变徵音,形成上大二度移宫 ;

三借(一):在双借(一)音列的基础上,将旋律中的商音改奏为升高半音的官音,形成上大六度的移宫;

单借:将旋律中的角音改为清角音,形成上四度移宫;

双借(二):在单借音列的基础上,将旋律中的羽音改变为闰音,形成下大二度的移宫 ;

三借(二):在双借(二)音列的基础上,将旋律中的商音改奏为变;

其变化规律向上五度方向转换时,宫音降半音(变宫音),该变化音为新调的角音,不断类推,称“变宫为角”。向下五度转换时,角音升高半音(清角音),该变化 音为新调的主音,不断类推,称“以凡代宫”,因角音的变化是构成凡代宫的主要因 素,故民间又有“隔凡”、“凡忘工”的俗称。

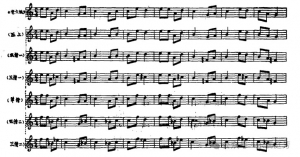

以民间器乐曲牌《老六板》为例,看借字变奏手法在旋律调式调性上的变化特点。

〔例29〕民间器乐曲牌《老六板》各种借字变奏旋律对照:

《老六板》原为G徵调式;压上后上五度移宫,变为G 宫调式;双借(一)后上大二度移宫,变为#F角调式;三借(一)后上大六度移宫,变为#F羽调式;单借后向下五度移宫,变为G商调式;双借(二)后向下大二度移宫,变成G羽调式;三借(二)后向下大六度移宫,变为G角调式g。

——原载于《交响(西安音乐学院学报)》1983年第3期

作者简介

袁静芳(1936- ),湖南岳阳人,中央音乐学院教授,博士生导师。1956年考入中央音乐学院,先后师从蒋风之、郑宝恒先生学习二胡、扬琴,毕业后留校附中任教,曾随杨荫浏等前辈学习十番锣鼓等。1964年并入中国音乐学院附中,1974年调回中央音乐学院。1985年执教于音乐学系,曾担任中央音乐学院音乐学系主任一职,长期从事中国传统音乐的搜集、整理、教学与科研。20世纪80年代担任《中国民族民间器乐曲集成》副主编,在此基础上提出乐种学学科建设问题。代表文论及论著有:“民间锣鼓乐结构探微——对《十番锣鼓》中锣鼓乐的分析研究”“鲁西南鼓吹乐的艺术特点”“乐种学构想”“乐种研究中的模式分析法”“西安鼓乐八拍‘拍曲’研究”等;《民族器乐》《乐种学》《中国传统音乐概论》《浅草集——袁静芳音乐文集》《传统器乐与乐种论著综录》《中国汉传佛教音乐文化》等。