摘要:刘青是我国当代一位颇受关注的女性青年作曲家,迄今为止创作了多部优秀音乐作品,涉及诸多音乐体裁。《煞尾》与《惜惜盐》是其目前创作的仅有的两部民族室内乐作品,首演后均获得了相当不俗的反响。本文试图以《煞尾》、《惜惜盐》为研究对象,对作品的立意、整体结构分析、传统音乐元素、创作观念以及审美等方面做延伸性的研究,进而对其民族室内乐创作的整体特征做进一步梳理。

关键词:民族室内乐;刘青;煞尾;惜惜盐;朝天子

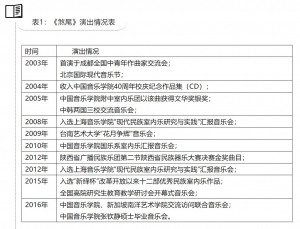

目前,“民族室内乐”这一体裁越来越受到作曲家们的关注,诸多作曲家都对这一体裁进行乐器种类、音响音色、技法观念等方面的探索,也因此产生了许多让人耳目一新的创作理念。在年轻一代的作曲家中,刘青的两部民族室内乐作品《煞尾》和《惜惜盐》也正是这些新创作概念的集中体现。《煞尾》创作于2003年,当时中国音乐学院作曲系受邀参加“2003年成都全国中青年作曲家新作品交流会”,期间准备推出一场民族室内乐新作品音乐会,此时作曲家刘青作为一名青年教师参与其中,推出作品《煞尾》。由中国音乐学院华夏室内乐团首演,反响良好。此后十余年内,这部作品不断上演并收获各种荣誉。经过十几年的打磨,如今《煞尾》已经算是一部相对成熟的民族室内乐作品。(表1)

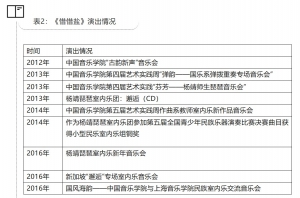

2012年,刘青接受中国音乐学院“古韵新声”音乐会以及琵琶演奏家杨靖教授的委约,创作了一部新的民族室内乐作品《惜惜盐》。作品采用了形制各异的琵琶组合,当时由于系列活动中涉及古代乐器复原的主题,加入了四弦琵琶与五弦琵琶两件复古乐器。作品由杨靖琵琶室内乐团首演,上演之后受到众多演奏家及乐团的一致好评。(表2)

《煞尾》与《惜惜盐》两部作品的创作相隔十年,演出后均受到了业内作曲家、理论家、演奏家们的一致好评。在当代音乐创作发展个性化特征明显的今天,能够得到各领域专家们的认可并非易事,这在一定程度上也显示出了刘青的作品同时具备了技巧性、学术性与可听性。笔者试图针对这两部作品的结构、音乐语言及其背后所体现出的传统的精神进行分析,从中探索刘青在民乐创作中关于中国传统音乐的“根”的观念、整体构架、传统的乐思、新传统的技法、创作观念的转型以及其他相关问题。

一:“根”的观念与多元化的作品立意

“根本固者,华实必茂;源流深者,光澜必章。”在音乐创作中,亦是如此,即使时代有着千变万化,作曲家一贯坚持的“根”的观念也未曾动摇。“我的创作中必须要有一个‘根’。”这是刘青经常强调的一句话。作曲家所谓创作上的“根”其实就是中国的传统音乐文化。随着创作的成熟,风格在不断变化,但是其坚守的根本却从未改变,而作品的“根”正是坚持在“立意”之上。从作品立意之中,我们可以看到作曲家们想要传达的内容和精神,并能够帮助我们更好的去理解和分析作品。《煞尾》与《惜惜盐》这两部作品的立意恰恰都深深的扎根于中国传统音乐文化之中。

从作品标题上看,“煞尾”一词来自中国传统戏曲。从广义上来讲,“煞尾”普遍意味“收尾”,而在戏曲中,则特指与戏曲结束处以京剧锣鼓经为主奏出的干净利落的收尾段落。好的“煞尾”能恰到好处的表现出戏有尽而意无穷的韵味,达到“一曲过而终难忘”的效果。作曲家特意将“煞尾”的观念植入作品之中并直取“煞尾”为音乐作品的名称。作曲家认为“在我的整个作品中(煞尾)不完全只是节奏的意义,它其实是全曲风格的基调、节奏的依据、结构的支柱、音色的来源。”在此基础上,作曲家依照“煞尾”本身包含的戏曲元素决定作品的编制类型,运用类似京剧文武场伴奏乐器组合,乐器包括笛、唢呐、琵琶、筝、二胡、京胡、小锣、大锣、铙钹、板鼓几件传统民族乐器。这种混合的编制将传统戏曲与传统合奏乐两种音乐模式进行融合,独具特色。

《惜惜盐》的标题则来自于一首古曲,出自唐传《五弦琵琶谱》,曲名解译源自疏勒乐,在敦煌莫高窟的初唐220南壁的《西方净土变》中即有此类音乐场面的生动展示。关于“惜惜盐”一名,学者金建民曾撰文考证,认为比较可信的解释为明代杨慎《词品》中:“梁乐府《夜夜曲》,或名《昔昔盐》。“昔”即“夜”也……”[1]

作曲家将作品直取为“惜惜盐”,首先表明在旋律上对古曲有一定程度的借鉴。同时,为了应和古曲所处时代及所载出处,作曲家在作品的乐器组合特意选取了六种不同琵琶。复古乐器的加入,使得此曲的乐器编制在同类乐器组合中显得别具一格。也映衬着颇含古意的作品题目,从而形成一种古今相融的穿越韵味。

从作品的标题既可以看出作曲家的非凡立意:“煞尾”一方面意为戏曲专用的曲牌名,清晰明确的表述了作品基本音乐材料的引述来源,同时,又将作品的整体陈述意义加以指称,全曲即以一种传统的形式进行了非传统的表达:“陈述即是收束,收束又是陈述”,在收与放的交替之间展示作曲家对戏曲“煞尾”的另外一种全新的诠释。而“惜惜盐”题目的直接引用则对传统古乐的致敬。通过传统的编制、古老的乐器、古朴的音调,将听者引回那个遥远的年代,这也是作曲家创作的最具特色的立意所在。也正是基于这种扎根传统的“立意”,才使得这两部作品虽然技巧繁复、手法新颖但听来仍让人觉得古意盎然、这正是作曲家创作中的“根”之所在,一种独特的,与中国传统文化息息相关的,贯穿了作品细节内涵与整体气韵的“根”的观念。

二:作品音乐本体分析

作为新创作品,作品本身形式上的自足与完满是作曲家首先需要考虑的问题。从两部作品的整体结构来看,作品的整体段落感十分清晰,段落间的转换也相当明显。同时在音乐细节的铺陈及发展过程中也颇具章法,这都展现出作曲家具有十分优秀的学院派创作功底。然而在另一方面,这两部风格迥异的音乐作品又同样具有我国传统音乐所特有的形散神聚、意在形先的特质。于是在听觉感受中,就形成了“规整与散化”的交叉、“严密与自由”的编织、“逻辑与反逻辑”的交汇这样既有十分浓郁的中国传统音乐的韵味同时兼具当代音响效果的奇妙充实感。

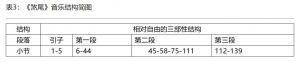

《煞尾》从全曲结构看,属于相对自由的三部性结构模式。(表3)作曲家对于此结构的选择,主要意在达到“三煞其尾”的效果。作品除开始短小的渐变引入的“引”之外,三部分分别以特色的收尾方式展示出段落划分的明确性,在每次“煞尾”结束之后的新段落承接给人一种特殊的听觉感受——戛然而止后又再起余音。而这种余音再起同时又成为两部分间连接的桥梁。同时,从作品的三个段落从组合元素来看,分别以节奏素材、音色素材、旋律素材为主导特色。

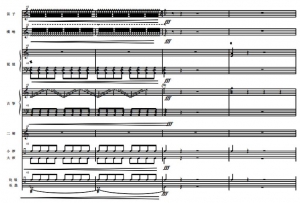

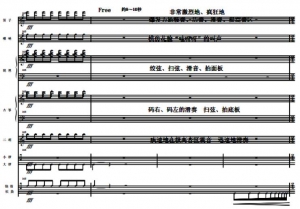

作品的第一段以打击乐器引领的节奏性演奏为主,在板鼓、铙钹、大小锣的控制下,其他弦管乐器各自以特殊的演奏技巧来对打击乐器进行模仿。其中琵琶、古筝特殊的扫弦控制音色的方式使得弹拨乐器既模仿了打击乐的非乐音节奏性,又在快速扫弦的同时带来打击乐余音的效果。立体化的打击乐声效由慢渐快、由整齐到凌乱、音色由单一到复杂,带有京剧惯常锣鼓经使用风格特色。这种音色编配最有趣在于“模仿”,让听众既能够感受到京剧锣鼓的韵味,又能够联想到锣鼓合奏乐中节奏感。此段末段出现了第一个比较完美的“煞尾”。(谱例1)

谱例1:《煞尾》之“一煞”

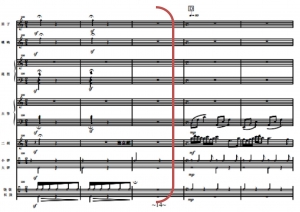

此后第二段转而以变幻莫测的音色尝试为特点。整个段落以管弦乐器为主线,模拟戏曲声腔,其他乐器则模拟戏曲文武场伴奏,形成了自由的唱腔配合多样化的伴奏模式,戏曲音乐风格十分明显。段落开始以笛子、二胡的线性单音与琵琶、古筝点状轮奏交叉引入,进而旋律线以连续的不同声部六连音形式出现,形成快节奏的层次感。伴随琵琶模仿京剧锣鼓经滚头子,插入其他乐器的滑音,形成诙谐、幽默的音效。随后在京剧锣鼓经【急急风】中推向一个演奏高潮,结尾部分用到锣鼓经【回头】。在以一段即兴自由表演完成收束。此段中,于各个乐器之陈述之间已浮现出隐伏的主旋律,被打散的旋律于不同的音色效果交替浮现,在爆炸性的收尾中终止,形成另外一种“煞尾”方式。(谱例2)

谱例2:《煞尾》之“二煞”

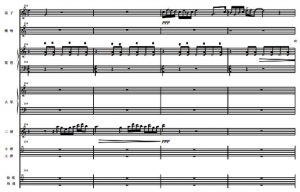

作品第三段真正出现主题,以改编过后的京剧曲牌为旋律主线展开变奏,清丽柔美的京剧唱腔在不同的乐器上依次展现。第二段曾经出现的隐伏旋律也在此段得以继续发展,将听者带入传统戏曲的梨园情境之中。同时,这一部分并未按照干净利落的方式来进行“煞尾”,而是以惹人难忘的、余音绕梁的开放性结尾结束全曲。(谱例3)

谱例3:《煞尾》之“三煞”

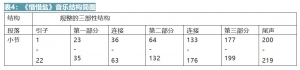

谱例3:《煞尾》之“三煞”如果说《煞尾》的结构是一波未平一波又起,《惜惜盐》就是有始有终、首尾呼应。这部作品整体是相对规整的带有引子以及尾声的三部式结构。(表4)每个部分之间都有明显的连接过渡段,整体感觉十分紧凑。

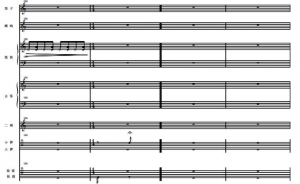

乐曲开始的引子部分以小琵琶、琵琶、南琶、低音琵琶分别从高低音区以泛音形式进入的方式展开,音色似水滴声从高空不断坠落,营造出带有异域风味的泉水清凉的画面感,节奏也由规则逐渐向不规则发展。“泛音”本身的空灵感也增加了整体音响的神秘色彩。

第一部分以旋律铺陈为主要特色,由小琵琶、琵琶、南琶、低音琵琶的持续音伴奏中,五弦琵琶与四弦琵琶配合奏出主题旋律。在四弦琵琶与五弦琵琶的配合下,音乐节奏逐渐呈现出异族舞蹈的韵律感,随后在五弦琵琶、四弦琵琶停奏时,引入连接,起初是平稳的轮奏,并伴随着小琵琶的滑音,在低音琵琶、四弦琵琶、南琶、琵琶、小琵琶上依次演奏,大有清风徐来,随后慢慢加强力度、速度,大有风沙扑面扑面之感。

第二部分以典型的舞蹈元素主导。由十六分音符、八分音符、切分节奏组合而成的动态舞蹈音律将听众带入异域风情之中。作曲家通过特殊的配器手法模拟我国西北边疆地区的音乐风格:通过敲击琵琶琴板来模仿打击乐器,并将“手掌击打面板”及“指关节扣击面板”两种极具特色的音响效果穿插其中。几种琵琶分组演奏,或齐奏、或对比,不断的衍展变奏。此段后的连接部分由平稳的轮奏引申出各个乐器之间一系列的对话,舞蹈节奏感越发激烈。

乐曲第三部分以“绞弦”技巧为主要表现方式。由低音琵琶、南琶、琵琶依次进入,进行持续的绞弦演奏,同时五弦琵琶与四弦琵琶在低音区以持续音高、律动性的节奏重复呈现伴奏的效果。随后在特殊的琵琶拉奏演奏中走向尾声。“绞弦”在我国琵琶大曲、武曲中尤为多见,多表现激烈的场面。而作品于第一部分使用大量的泛音、第二部分中转向打击乐的效果,在第三部分中回归了传统弹拨乐器的经典演奏技法,使全曲具有典型的武曲气派。作品的尾声呼应开头,重现引子中的元素,南琶模仿木鱼敲击声规整的控制节奏,小琵琶在高音声部奏出引子中的泛音素材,整个陈述被持续的轮奏所包裹,进而在小琵琶的划奏中渐弱,乐曲走向结束。全曲由慢到快又终结于慢。恰恰映和了我国古代的大曲结构。

两部作品整体上都采用了较明显的三部性结构进行创作,但从细节观察,却并未完全沿袭西方典型的三部性观念进行写作构思,究其细节更接近我国传统音乐中的三部性结构。李吉提教授在其专著《中国音乐结构分析概论》中曾经对中国传统音乐中单三部曲式的特点,做过一些总结:“中国的单三部曲式更注重渐变性和展衍性……与西方曲式不同,中国有些单三部曲式第三段不以回到第一段的主题和调性为标记,而是在第三段已经开始后,才逐步出现第一段的音调。”[2]由此看出,《煞尾》的结构具有一定的渐变性和展衍性,全曲由节奏到音色再到旋律层层附加,逐渐丰富。第二部分的音高元素为第三部分旋律的拆分变形运用,从而在音乐叙述上形成一定的铺陈效果。其次,作品的每一部分结构相对封闭,结束时收束完整,这同样是典型的中国传统音乐结构特征。而《惜惜盐》的结构更类似中国传统三部曲式与西方单三部曲式的结合,引子的旋律在尾声中得以重复。同时,典型的中国的变奏曲特点在《惜惜盐》的第二部分和《煞尾》的第三部分中都有所体现。正是基于这种混合中西的创作考量,我们无法忽视其东方或西方、传统或现代的任何一方特质,而只能以一种混合的态度去直面其音响,自然也就产生了一种在风格上混合交织了传统与现代的奇妙听觉感受。

[1]引自金建民:《<昔昔盐>与<喀什木卡姆>中的<麦西热普>》,《音乐艺术》,1993年第3期,第21页。

[2]引自李吉提:《中国音乐结构分析概论》,中央音乐学院出版社,2004年,197-198页。

作者:上海音乐学院2015级博士研究生姜小露

指导教师:郭树荟教授

文章刊载于《中国音乐》2017年第2期