大型民族管弦乐《雄安》由河北省委宣传部、河北省文化和旅游厅、雄安新区宣传网信局、河北演艺集团支持打造,作曲家王云飞创作,河北省歌舞剧院民族乐团(以下称“河北民族乐团”)演出。自2023年问世以来,《雄安》赢得业内外的高度关注,先后入选国家艺术基金大型舞台剧与作品创新资助项目、国家艺术基金传播交流推广项目、文化和旅游部“时代交响”创作扶持计划。2024年4月,在国家大剧院第二届“国乐之春”系列演出中,河北民族乐团联合北京民族乐团、天津民族乐团共同上演《雄安》;8月,河北民族乐团开启《雄安》国内巡演之旅;11月,《雄安》亮相第二届全国民族器乐展演优秀民族乐团展演。众多荣誉和演出经历足以看出,《雄安》在各级组织的推动下,作为“千年大计”和“历史性工程”的一张文化名片,让观众通过音乐了解雄安、走进雄安、瞩目雄安,用民族管弦乐的艺术形式讲述雄安的、河北的、中国的新时代奋进故事。

一、古代历史赋予《雄安》创作的象征意义与表现路径

历史是文脉的基础,也是文艺创作取之不尽的源泉,创作立得住、传得开、接地气的民族管弦乐作品,从历史中汲取信息是可取的做法。在《雄安》的第一篇章“风雅燕赵”中,作曲家创作了以打击乐和笙管乐为基底的两首作品,以此来弘扬雄安悠久的传统文化,追寻历史文脉中的雄安印记。

打击乐与乐队《鼓动雄州》以鼓乐追溯春秋战国时期燕赵大地的礼乐文明,使之具有中国古代历史文化中庄重典雅的象征意义。乐曲中不同声部奏出的铿锵节奏跟随着鼓乐的引领向前推进,如同宫廷雅乐一般富丽堂皇,又像祭礼用乐一般庄严肃穆。中国人对鼓的寄托具有典型性,“鼓舞士气”“一鼓作气”“金鼓齐鸣”都是象征着奋进奋发的状态,无论在古代还是今天,雄安的建设正是以“鼓”为令,体现出建设者们的雄心与决心。为了充分展现这首作品所需的威严与震撼效果,作曲家在诸多方面都进行了精心考量,包括乐队中鼓的型号与摆放位置,以及鼓乐演奏员的形象设计与性别选择等,这些细节无不透露出作曲家对作品意境与效果的深切期望。

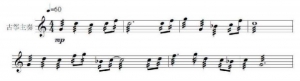

冀中笙管乐是中国传统音乐文化中的一颗璀璨明珠,在民间礼俗中发挥着重要的功能和作用,是维系“现代人”与“乡俗文化”的情感纽带。民族管弦乐《乐萦安州》选用了流行于白洋淀深处、安新一带的圈头村音乐会(笙管乐)为文化基底,但作品中并没有展示本土笙管乐特色的旋律和音响,取而代之的是唢呐和竹笛两个声部交替演奏出昂扬、热闹的主题旋律(见谱例1),并以此作为乐曲展开和发挥的动机,通过加花变奏等表现手法,塑造出民间音乐特有的热烈和欢庆氛围。

谱例1《乐萦安州》主题旋律

通过这首作品,可以看出作曲家所采用的观念和立场,即传统民间乐种的艺术特色与表现方式紧密结合,作为特有的艺术形式,断章取义的摘选或引用会直接影响原乐种的文化价值和艺术魅力,尽管圈头村音乐会的笙管乐艺术名扬海内外,但作品中仅以其作为文化意象来寄托,并在此基础上进行创新延展,同样会生良好的审美效果。

二、红色文化赋予《雄安》创作的时代印记与精神力量

燕赵大地是抗战史上红色印记非常厚重的热土,这里有壮烈就义的“狼牙山五壮士”、有机智勇敢的“平原游击队”“雁翎队”、有自古英雄出少年的“王二小”“嘎子”,燕赵儿女曾为民族独立和人民解放献出鲜血和生命,而铭记他们的最好方式就是将他们的事迹歌颂出来、展现出来。因此,对于首部描写雄安的民族管弦乐作品而言,源自本土的红色革命文化既是灵感之源也是力量之基。

在第二篇章“红色随想”中,作品围绕着写景、写人、写实展开,音乐上则更多是一种形象、情绪、氛围的描写。比如《雁翎》,作曲家运用二胡与乐队的形式来表现抗战时期白洋淀上的“雁翎队”,时而隐蔽于芦苇荡之中,时而水上飞一般智慧和勇敢。二胡独奏舒展的旋律犹如开阔的水面推波荡漾,以起承转合的旋律进行激昂澎湃地诉说着峥嵘岁月的光辉往事。随着乐风突转,战斗场景历历在目,二胡用快速行进的律动来刻画“雁翎队”的英勇机智,烘托出飞驰的动态画面。曲终音乐又回到“忆往昔”的现实情景中来,作曲家将流传于白洋淀的民间歌谣融入其中,在高潮处,二胡独奏与乐队共同唱响主题旋律,场面十分感人。

竹笛与乐队《嘎子》以电影《小兵张嘎》的故事为蓝本,以河北民歌《小放牛》为素材,表现小英雄年少率真、临危不惧的人物性格。这首作品在原曲的基础上进行了一次全新的发挥和创造(见谱例2),通过旋律进行中节奏的变换(运用切分音、附点等节奏型)来增强音乐的跃动感,一改原曲繁复连贯的铺陈手法与旋律的下行倾向,使之具有灵动、上扬的特点,烘托出活泼、诙谐的音乐形象。

谱例2《嘎子》主题旋律

这首乐曲创新的亮点在于对嘎子形象的突破性塑造,即在以往人们观念中熟知的、活泼的人物形象基础上,赋予了新的音乐表述,舒缓的慢板与遐想的意境将英雄人物刻画得有血有肉有情感,这种蕴含着人文关怀的音乐形象,以此来回顾革命历史,表达爱国情愫,使作品在传颂红色精神的同时具有时代气息。

三、城市建设赋予《雄安》创作的文化解读与情感寄托

作为千年大计的雄安如今已是高楼林立,短短的几年间,一座现代之城拔地而起。然而,面对这些现代化的建筑,在感受视觉上带来冲击的同时,如何构建听觉上的震撼是作曲家面临的首要问题。

在《雄安》序曲《千年》的创作中,作曲家王云飞的创作灵感来源于雄安高铁站内的一个艺术装置“千年轮”①。在作品的演绎中,可以感受到作曲家基于这种艺术场景,描绘出一个个生动的音乐形象——编钟、钢片琴奏出悠远灵动的声音,弦乐好似涌动的江河波浪,中音笙吹出号角般的音响,弹拨乐奏出水面的涟漪,不同乐器、不同声部的由远及近、变化组合步履稳健,诉说着千年来人们对这片土地的热爱与期许。作曲家创作的古香古色的“中国风”慢板(乐曲中间部分)和现代感十足、形似时光穿梭的快板(乐曲头部、尾部),一古一今,交相辉映。

《雄安》的第三篇章“未来之城”包含了《青绿画卷》《塔海》《碧莲》《未来之城》四首乐曲,作曲家以随笔式的选题描写雄安当下的标志性建设。民族管弦乐《青绿画卷》表现的是雄安的白洋淀和千年林,作品用竹笛、竖琴和弦乐那婉转秀丽的旋律和音色营造出鸟语花香、水波荡漾的生态画面,用唢呐、鼓乐和弹拨乐那催人奋进的号角引申出绿水青山需要守护、更需要建设的深层含义。笙群与乐队《塔海》刻画雄安建设中火热的劳动场面,笙群的演奏既展现了劳动号子“一领众和”的传统表达方式,又采用了接续快速层层递进的现代表现手法,伴随着铿锵有力的节奏,刻画中国基建的速度与效率。作品选用键笙的乐器形象似乎也成了一种塔吊林立的缩微场景,而键笙所表现出的音型、音块、音响更生动模仿出建设场面的声响效果,体现出作曲家将视听结合的一种考虑与设计。古筝与乐队《碧莲》②以雄安高铁站为表现对象,用音乐的双层含义将建筑与人文相融合——既用古筝独特的音响特征与演奏手法来描刻碧莲的姿态和品格,又用内心独白式的、伤感的主题旋律(见谱例3)来寓意车站所暗含的送别、离别思绪,通过旋律的曲折起伏(四度、五度、八度跳进)和时值的渐进拓宽,在带有歌唱性的深情表达中将音乐、情感、意境融合为一。这是作曲家的匠心独运,更是民族管弦乐和民族器乐的独特魅力。

谱例3《碧莲》主题“远行”

第三篇章的结尾曲《未来之城》在音响上动感十足,其中还带有一些神秘、科幻的意味,仿佛进入时空发展的快车道,一直在向前奔跑,用民族管弦乐营造出一种现代、高效、积极向上的感觉。

四、从《雄安》联想到民族管弦乐创作的两个问题

(一)民族管弦乐的现实主义创作,从哪里来?到哪里去?

民族管弦乐如何对现实主义题材进行更好的呈现?应该注意什么或达到什么样的效果?多年来,众多优秀的作曲家一直在通过各自的创作探索着问题的答案。笔者认为,从人文底蕴中获取灵感,从现实发展中受到感召,充分运用民族器乐和民族管弦乐特性展示现实主义题材的重大意义和艺术品格,这就是民族管弦乐现实主义创作的艺术遵循与精神特质。

民族管弦乐的现实主义创作围绕着人民大众所身处的现实展开,如果不具备一种“慧眼识珠”的观察能力和“与有荣焉”的共情态度,是不能够描写和刻画现实生活的真善美、假恶丑的,更不能够通过艺术的形式对社会现状进行评价和反思。在越来越多的现实主义作品中,大江大河、名山古迹、城市乡村都是被描写和表现的对象,山河无言,建筑无情,运用民族管弦乐予以表现,除了在观感和造型展开想象,更关键的一点是创作者对于所见所闻能赋予什么样情感寄托。《雄安》第三篇章中的《碧莲》所表现的雄安高铁站表面上就是一座钢筋水泥构建出的建筑物,从物质属性来讲是无情的、冰冷的,作曲家在设计这段音乐时联想到车站的特殊意义——迎来送往,这种情感既包括满怀期待的激动或久别重逢的欢欣,也包括恋恋不舍的离别和“悠悠洛阳道,此会在何年”的惆怅。这种情感价值的注入无形中升华了所描写或刻画的对象,使之具有“生命”和“温度”,展现出创作者的情思与作品的寓意。当情感因素成为创作的根基或主旨,音乐的表达就会显得水到渠成、自然恰当,亲切而有人情味儿。因此,很多现实主义题材的作品就需要作曲家用其独特的构想和语言,表达出新颖的视角和故事。

音乐最主要的功能还是传递情感。民族管弦乐作品的现实主义创作要在“感动”上作出新探索与新尝试,用民族管弦乐丰富而又独具特色的音响将现实中的主题与音乐形象相契合,在音乐的表达上给人带来丰富想象和审美体验的同时,又要避免程式化、符号化、简单化的表达内容,避免用典型性的音乐线条来套用任何类似的形象。

(二)地方音乐的挖掘与阐释对于中国音乐创作的重要性

无论是原生态的民族民间音乐,还是经过加工改编的艺术创作,地方音乐的挖掘与阐释对于当代中国音乐创作仍然具有非常重要的意义。中国各地的民族(管弦)乐团排演具有地方特色的曲目(剧目)的传统由来已久,几乎每个民族(管弦)乐团都有属于自己本土特色的经典曲目或保留节目。在笔者看来,无论是有历史的民族(管弦)乐团,还是新建的民族(管弦)乐团,打造本团本土特色的民族管弦乐作品还可以再多一些,对地方(城市、乡村、人文)文化和民族民间音乐的挖掘还应该再深入一点。

在当代民族管弦乐的创作中,不管是不是现实主义题材,许多作曲家都特别重视历史传统和地方文化,彰显出作为中国作曲家的文化立场和审美倾向,比如近年来涌现的民族管弦乐佳作《江河湖海颂》《丝竹的交响》《永远的山丹丹》《天地永乐·中国节》《大河九曲》《紫禁城》《大运河》《梦华江南》等。致力于民族管弦乐的中国音乐家群体,无论是创作、演奏,还是教学、研究,有所成就者都十分重视历史传统与本土文化的概念和意识,深入探索、明晰中国传统音乐文化在各地的源与流,以及在当代的传承与发展。当作曲家将创作的“第一手”资料交到演绎者手上的时候,演绎者在一脉相承的中华优秀传统文化中再度进行题材解读、风格阐释、内心表达,接续“二度创作”的发挥空间,这时一部好作品方能真正呈现出来。

结语

民族管弦乐《雄安》自2023年首演以来,受到媒体的高度关注和观众的热烈反响,“非常精彩”“震撼人心”“深受感染”等用词在观众留言簿上多次出现。为什么听众如此喜欢、认可这部作品?一个重要的原因就是《雄安》充分体现了以人民为中心的创作导向,彰显出民族管弦乐艺术所具有的强烈的人民性,这种人民性既从民族器乐的文化属性而来,又从众多优秀的民族管弦乐作品中来。

在当前这样一个审美多元化、文艺大发展的时代,创作作为文化发展第一生产力,创作者用一部接一部的作品丰富了当今人们的文化生活和审美体验,是他们用坚持不懈的艺术实践,生动地展现了祖国的大好河山、城市乡村、人民面貌,让人们在通过民族管弦乐感受和领略风土人情的同时,也感叹国家的富强、繁荣与美丽,让人们望见山水、记住乡愁,抓住深藏在内心的民族的、文化的、情感的认同,成为铭刻在心的文化印记。我们坚信,在中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的今天,中国民族管弦乐艺术一定会产生更多与时代同呼吸、与国家同命运的现实主义佳作,奏响更加辉煌的民族音乐篇章。

①该艺术装置通过视频播放屏展示雄安的古代照片、近代影像和当代风貌,人们从千年轮前走过好似穿梭在时空轮转的时光机。

②雄安高铁站以“青莲滴露,润泽雄安”为设计主题,曲名即源自此。