众所周知,北京是全国第一个提出减量发展的超大型城市。在坚持“疏控并举”的原则下,在“十八大”后全市累计退出一般制造业和污染企业近3000家。其中就包括了星海钢琴等众多北京地区的乐器制造企业。这对当时北京地区的乐器制造企业带来了新的挑战与机遇。为此,北京市委提出将北京打造成“博物馆之城”和“演艺之都”的目标,而乐器博物馆的建设与发展,在新型文化业态下所彰显的独特魅力不可小觑。

地处北京的乐器博物馆绝非简单的乐器陈列场所,而是承载着多重文化使命的综合性文化机构。近年来,北京地区的乐器博物馆建设呈现出“多元化、专业化”的发展态势,在传统与现代、西方与东方的碰撞和融合下,形成了各具特色的器乐文化的集群,共同构成了首都音乐文化传播的重要阵地。

据悉,北京城市器乐博物馆的建设其实早在多年以前就已经零星出现,但当时还未发展到与城市发展战略并举的高度。只是在北京乐器行业小范围中尝试与探索。回顾这些年的发展,从专注提琴艺术的华东乐器提琴文化陈列馆,到全球首家舞台体验式展陈馆——北京月宸扬琴博物馆暨扬琴家族博物馆;从通州韵源天地琵琶博物馆,到中国音乐学院的“智慧型乐器博物馆”,各类不同主题的乐器博物馆如雨后春笋般不断涌现,构建起多元立体的音乐文化传播网络。

由此,本刊记者采访了目前几所由北京市政府、乐器行业组织为依托的乐器博物馆的负责人,并与他们探讨了乐器博物馆对器乐文化的社会化普及以及在“文化中心”建设中所发挥的作用和意义。

从内容到形式——中西器乐文化的融合

作为北京市首批“类博物馆”之一,华东乐器提琴文化陈列馆于2023年11月正式挂牌开放。该馆占地面积1000平方米,收藏214件套提琴及相关文物,下设“提琴历史”“提琴工艺流程”“提琴工作室”和“当代提琴”四个主题单元展,系统展示了提琴从制作到演奏的全过程。值得注意的是,该馆坐落于有中国“提琴之乡”美誉的平谷区东高村镇,其建设得到了市文物局和文旅局的大力支持,通过政策引导和资金补贴,实现了从单纯陈列向功能完备的文化交流平台的转变。这种“类博物馆”模式为北京地区专业乐器博物馆的发展提供了新思路。

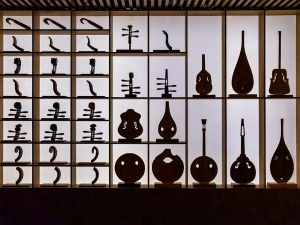

随着“文化中心”建设的逐渐升级,北京周边和各区县对“器乐博物馆”建设越来越重视,在民族器乐展示方面,通州区和昌平区取得了显著成果。位于通州核心地带的韵源天地琵琶博物馆是以琵琶艺术为主题的专业博物馆。据该博物馆的创始人、著名琵琶制作师曹卫东介绍,北京韵源天地琵琶博物馆于2019年开始筹建,2021年“传统琵琶制作技艺”非物质文化遗产项目申报成功后,经过几年的精心准备,在2023年9月,韵源天地琵琶博物馆各项测试项目全部通过,被北京市文物局正式挂牌,成为全国首家以琵琶为主题的博物馆。博物馆分为两层,建筑面积2500平方米,含藏品200余件,目前建有主展厅、副展厅、传承厅、音乐演奏厅、非遗制作体验馆、琵琶制作演示车间、原材料展示厅七大展厅。

馆内收藏并陈列了上百种不同样式的琵琶等传统民族乐器,对于制作材料、工具等根据不同的制式也一一展出,藏品中包括复刻唐代五弦琵琶(仿日本奈良正仓院唐五弦)、清代如意式象牙琵琶、小叶紫檀琵琶、葫芦琵琶等。

2024年底,北京扬琴家族博物馆在昌平区十三陵镇仙人洞村落成。这家以扬琴为主题的扬琴博物馆由中央音乐学院教授、博士生导师、著名扬琴艺术家刘月宁教授领衔创建,是全球首家舞台体验式展陈馆。该馆以“丝路琴音”“琴动中国”“琴声飞扬”及“艺术教育”四大板块组成,不仅展示了扬琴4000多年的演化历史,更通过创新形式让参观者亲身体验了扬琴的音乐魅力。这种将静态展示与动态体验相结合的模式,代表了当代乐器博物馆的发展方向。

扬琴博物馆馆长、首席专家刘月宁教授接受采访时详细介绍了该馆的情况。扬琴博物馆不仅收藏了从明代传入中国的古老扬琴到具有十二平均律技术突破的现代扬琴,还通过“丝路琴音”板块,以光影效果展示扬琴沿丝绸之路传播的历史轨迹。这种将实物展示与历史叙事相结合的方式,使静态的乐器“活”了起来,实现了物质文化遗产与非物质文化遗产的协同保护。华东乐器提琴文化陈列馆的刘凯介绍了他们陈列馆的布局和情况,他说:“我们不仅展示成品提琴,还系统呈现提琴制作的传统工艺,使参观者能够理解乐器背后的匠人精神与技术传承。”

北京韵源天地琵琶馆的创始人曹卫东,是传统琵琶制作技艺的非遗项目第四代传承人。斫琴四十余载,曹卫东凭借多年制琴经验和对琵琶历史的研究,成功挖掘并复原了多款失传的古琵琶和各类拨弦乐器,其中包含明式琵琶、龟兹琵琶、五弦琵琶、敦煌花边阮、规范蒙族火不思系列等。

从传统模式到现代手段——器乐文化拥抱科技创新

由北京乐器学会发起的北京乐器学会乐器博物馆(暂定名)筹备工作已经就绪。该博物馆位于北京大栅栏街道。在北京市科协直属的行业组织领导下,集中展示二胡、琵琶、古琴等传统民乐器及其历史背景,与规模较大的乐器博物馆共同构成了北京乐器文化的展示网络。

北京乐器博物馆的多元化发展,既反映了这座城市深厚的音乐文化底蕴,也体现了当代博物馆从单一收藏向多功能文化空间转变的趋势。这些博物馆通过专业化、特色化定位,避免了同质化竞争,形成了互补共生的良性生态,为全国乐器类专题博物馆的建设提供了宝贵经验。

星海钢琴集团目前正在建设北京乐器文化展览馆,该馆将以北京乐器文化发展为主线,集历史知识、文化知识和科普体验于一体,诠释中国乐器制造的丰富内涵。北京乐器文化博物馆的展览与互动可总结为三大主题:一、千古匠心古韵京味;二、传承奋进百花齐放;三、守正创新时代新篇,以时代与社会发展为脉络串联北京乐器发展的历史进程,弘扬爱国主义精神、民族品牌文化、红色文化、京味文化和工匠精神。这种产业与文化相结合的模式,为乐器博物馆的可持续发展提供了经济支撑。

为响应国家文化数字化战略和博物馆改革发展的号召,北京市内高校和乐器国有制造企业都在“器乐文化”建设方面,以器乐博物馆的方式实现乐器文化的活化传承。

目前,中国音乐学院在数字化乐器博物馆建设发展的探索中首屈一指。该项目总策划人、中国音乐学院付晓东教授向记者介绍了项目的大致情况。中国音乐学院图书馆“智慧型乐器博物馆”的开发目前进入了第四期建设阶段,已经建成一馆三端七厅的规模。该馆具备虚拟全景体验、智能交互、乐器科普与专业研发等多功能,通过PC端、移动端和VR设备实现线上乐器展示与互动。该虚拟博物馆包含中华雅乐馆、吹奏乐器馆、拉奏乐器馆、弹拨乐器馆和打击乐器馆、新疆音乐厅、内蒙古乐器厅,这些少数民族音乐厅七个不同主题的展厅,在展收藏近200件虚拟乐器,支持360度全景观看、交互发声演奏和声学报告查看等先进功能。

付晓东介绍说,博物馆目前只能在校园网上进行浏览,第四期完成后将对外开放数字乐器博物馆,现在正在逐步报批中。“目前博物馆在校内网的访问流量每月都上千,每周三、周五可以到中国音乐学院内进行VR体验。数字博物馆建设之初是因为当时缺乏实体空间,通过数字化手段可以自由访问,恰好发挥了‘数字’技术的优势,运用了元宇宙概念,人器互动,穿戴设备等方式模拟演奏千年以前的编钟、编磬等中华雅乐乐器。对于深入挖掘保存中华民族的传统文化的内涵,建立华夏民族多媒体音乐库具有重大的意义。其二,对促进民族文化融合,保存中华民族的音乐文化遗存是有现实意义。”付晓东接着说:“中国音乐学院今年拿下来了新校区,同时划拨一个专门区域进行实体中华乐器博物馆的建设,未来数字和世纪博物馆形成线上线下互动发展,会在实体馆中增加各民族的民族民间音乐的展示,比如新疆、内蒙古、云南、广西、四川等覆盖56个民族的民族乐器。我们的声学团队将丰富的资料以多媒体形式保存下来。目前,手头上有300件历届老师们收藏的传统乐器,我们都锁在仓库里,我们将让更多的人有机会体验和现场感受这些珍贵的乐器。”

从乐器制造到产业升级——以乐器文化带动高质量发展

从上述不同主题、形式乐器博物馆介绍中,大家不难看出器乐博物馆已经超越了传统意义上的展示空间。比如,北京扬琴家族博物馆则专门设置了展示伊朗扬琴、印度扬琴、欧洲扬琴和中国扬琴四大体系的展区,通过比较研究揭示不同文化背景下同一乐器的演变差异。这种跨文化展示不仅能够增进观众对世界音乐多样性的理解,更能培养文化包容心态,促进文明互鉴。

智慧型乐器博物馆负责人付晓东计划未来把智慧型乐器博物馆打造成元宇宙的平台,可以在平台上对乐器进行学习,形成乐器兴趣小组,可以让厂商在平台发布产品。他说:“现在AI技术成熟,可以让乐器生成原汁原味的音乐,我们可以用马头琴自动生成蒙古族的长调。”

扬琴家族博物馆馆长刘月宁称:“扬琴博物馆集结了200位中外音乐、艺术、科技、外交、文化等领域的专家,其目标不仅是展示,更是要‘探索文化产业、美育教育和科技科学三者共融的发展新模式’。这种学术与教育相结合的模式,使乐器博物馆成为连接专业研究与大众教育的桥梁。”

扬琴家族博物馆的“琴动中国”板块,展示着清代(1770~1800)传统两桥扬琴、清末产于广东的潮州乐扬琴;还有1950年代苏桐、刘新东研发的传统扬琴。馆里还展示着一架401扬琴发明人杨竞明先生当年赠送给潘贵军的一架扬琴,打开的盖板上赫然见到一行毛笔字:“杨竞明一九九一年十二月八日”。当听说刘月宁要建立扬琴家族博物馆后,扬琴制作名家潘贵军将这架珍藏多年的扬琴捐赠给了博物馆。除此之外,展馆还开辟了中国扬琴制作的主要工序图片和制作工具、材料的实物展示区域。这些展示,使得观者对扬琴的制作过程、生成原理有了感性的认识,激发了观众的情感共鸣。

北京扬琴家族博物馆,已经成为昌平区的一张文化名片。当地政府希望“借助博物馆东风,提升家乡文化知名度和中外影响力,并计划“在山坡上搭建露天舞台,邀请中外青少年走进这个文化营地”。这些案例表明,乐器博物馆已成为城市文化空间再造和区域形象提升的重要抓手。

北京韵源天地琵琶博物馆集琵琶传统制作技艺(非遗项目)展示、琵琶艺术展演、音乐人才培养以及古乐器复制和研发设计等于一体,同时该博物馆还开展研学及校外实践活动,其中包含非遗研学、名师讲堂、手工实践体验,雅集、音乐会等活动,给广大院校学校与音乐爱好者提供交流平台,来全方面推动传统文化的传承和发展。通过历史展示、演奏体验和互动活动,让参观者全方位感受琵琶艺术的魅力。

星海钢琴集团将北京乐器文化展览馆建设作为北京市级城市更新项目的一部分,旨在“发挥国企担当履行社会责任”,彰显星海产业园的“文艺范儿”。为北京经济技术开发区提供更多的文化资源。

扬琴家族博物馆馆长刘月宁表示:“我们不仅举办高水平的音乐会和国际研讨会,还拟组建‘乡村扬琴艺术团’公益团队,博物馆以扬琴文化为平台,丰富群众文化生活,提高人文素养,提升当地文化生活品质,助力乡村振兴。”这种将专业博物馆建设与乡村发展战略相结合的思路,为乐器博物馆的社会价值拓展提供了新方向。

同样,华东乐器提琴文化陈列馆不仅展示乐器本身,还通过“工匠精神与时代精神内涵”的传递,构建起参观者对提琴文化的认同感。乐器博物馆的多维价值表明,这类机构已从传统的“收藏-展示”模式,转型为集保护、研究、教育、交流、创新于一体的综合性文化平台。

乐器博物馆走上创新之路

乐器博物馆的发展与创新对全球多元文化的发展具有特殊的价值。

北京地区各类乐器博物馆如雨后春笋的涌现绝非偶然,而是多重因素共同作用的结果。深入探究创建这类专业博物馆的原始动机和深层动因,不仅有助于我们理解现有乐器博物馆的特色定位,更能为未来新馆的规划建设提供思想借鉴。从北京地区乐器博物馆的实践来看,其创建初衷大致可归纳为文化使命感驱动、专业传承需求、政策环境推动以及区域发展战略考量四个维度。

文化传承与弘扬的使命感是创建乐器博物馆最根本的精神动力。几乎所有乐器博物馆的创建者都怀有强烈的文化责任感,希望通过制度化保存和系统性展示,确保珍贵乐器文化不致湮没于历史长河。

北京作为政治、文化中心,在北京建设“博物馆之城”和“演艺之都”的战略背景下,乐器博物馆通过专业化、特色化发展路径,正在成为首都文化建设和国际文化交流的重要力量。未来,随着人们对精神文化生活需求的不断提高,乐器博物馆的社会价值还将进一步拓展和深化。