德国指挥家Scherchen在《指挥技术》这篇文章里曾经说道:“很多指挥(可能不包括Scherchen自己)表示‘指挥是无法学习的;除非你天生就是一个指挥,否则你永远无法成为指挥’”。这句话说明了一个非常冰冷的现实:那就是指挥这个行业需要的是有效的实践(同乐队合作),无论这个人研究了多少总谱,或者钢琴弹得很好,只要他没有同乐队合作的经验,或者在乐手面前紧张,那可能真的就是“永远无法成为指挥” 。

我在“信仰之路,青春之歌”音乐会指挥三首民歌改编的二胡古筝小协奏曲

我本身是作曲专业,但是我感觉,后期有些东西如果可以同乐队一道完成,可能会有不一样的感觉。不一定更好,但是肯定对作曲的这个人后面再反馈到谱面的写作中是一件特别有帮助的事情,在指挥台前工作后,再回到自己一个小房间的乐谱写作中,整体的思路是完全不一样的。就是在同一个时间空间内,和乐队一起完成作品,那绝对和只把乐谱交给乐务,打印出来交给演奏家和指挥家,自己坐在旁边的椅子上拿着总谱看是一种完全不同的感觉(听说还有一种作曲家不太喜欢参加排练,或者故意回避参加排练,不是他们不想和团队一起工作,是前期的这种磨合似乎会对“作曲自信”造成影响,事实上在几次排练之后,指挥和乐手的最终呈现通常是一个非常有完成度的东西,这个时候,作曲再来到现场似乎给作曲的感觉是“我本来写的就这样”)。

比方说“fermata”这个事,作为作曲者,可能也就是写一个延音符号而已,但是指挥控制乐队来完成这个fermata,却是一件非常有技巧的事,不同的指挥对fermata有不同的呈现手段和结果。一个作曲的人只有拿上指挥棒,才真正理解了fermata是怎样一回事。历史上有很多作曲兼指挥的人,比方说Mahler、Boulez等人,Boulez有个特点,不喜欢用指挥棒。

还是以“fermata”举例,在一个录音棚中,乐手都是戴着耳机听节拍器,这个时候,没有指挥,只有耳机里冰冷的节拍器;大家都不会管什么是“fermata”,“fermata”本质上是一个指挥个人意志的体现,它只有在现场的这种乐队中才有出现的可能性。我记得有一次观看指挥名宿胡咏言先生在一个大录音棚中排练中国音协叶小纲主席的《广东音乐》,当时我的座位距离指挥只有三米,距离首席只有两米,在这种特别近场的环境下,才发现,叶主席的这个配器真是登峰造极,这种弦乐厚重饱满的同时仍然可以清晰地感受到竖琴的mp的这种细腻的演奏,后面一句弦乐旋律,圆号长号中低音的和声在下面衬着,后面长号的旋律再出来,非常清晰明确的处理。这个视频里有一个非常有意思的细节就是14秒时,胡咏言指挥在这里有一声说话的正拍的强调,这个时候所有乐队在胡咏言喊的一瞬间是空的,胡指喊完之后,整个乐队才倾泻下来,想要理解指挥的奥秘,我认为,理解胡咏言喊的这一声,非常重要。当然,这些排练中的细节,似乎看起来和作曲这个行业似乎没什么太大的关系,作曲的任务似乎是在出分谱那一刻就基本结束了,而且,很多作曲家去世多年,只留下一份手稿,依然有人将它拆解成分谱并给指挥演奏家再去演奏。

胡咏言指挥叶小纲《广东音乐》排练片段

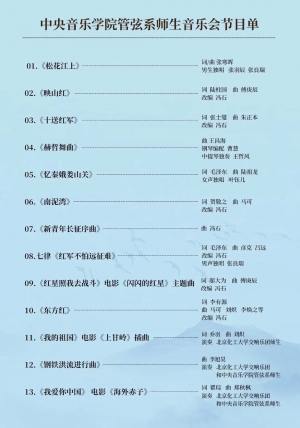

《梁祝》里有一个段落,是Cadenza,就是独奏段落,这个时候整个乐队的速度发生改变,由指挥控制的集体意志变成独奏为主的个人意志,真正有意思的是Cadenza结束后,作为指挥怎样接后面的快板, 就是这种瞬间的角色的变化,可能是指挥这个行业的魅力所在。今年十月份时,中央音乐学院曹慧教授、中央音乐学院赵呈莹老师,北京化工大学樊倩仪三位老师总策划了“信仰之路,青春之歌”音乐会,我在这场音乐会中改编了若干首作品,同时作曲一首《新青年长征序曲》

我作曲作品《新青年长征序曲》

排练现场一

排练现场二

排练现场三

排练现场四

“信仰之路,青春之歌”音乐会排练现场

图二右侧为曹慧教授,图三右侧白衣为赵呈莹老师

音乐会中的《十送红军》《南泥湾》《映山红》不但是我改编的,同时我也在化工大学亲自指挥。

《映山红》

《十送红军》

《南泥湾》

这些音乐其实准备很久,在2025年暑假之前我就和曹慧教授和赵呈莹老师开会讨论这套曲目的编排,然后暑假的时候正式开始做(曹老师当时表示,先做着再说),《十送红军》《南泥湾》《映山红》这三首曲子是最早确认的,这场音乐会最初的想法是“重走长征路”或者说把红军时期的一些音乐,根据现有的乐队编制进行重新编曲配器。

以《十送红军》为例,《十送红军》最早来源于江西民歌,《送郎调》也叫《长歌》,据说明末清初就有。明末清初这个时间节点很有意思,王朝更替之时,通常有青壮劳力外出谋生之事,所谓“送郎”就是年轻的女性送自己的相好之意,这位情郎要外出务工了。所以这首歌其实是唱了几百年,那么一段旋律经过了几百年的磨合,才到了一个最佳的状态,后来在 1961年才被改为《十送红军》表达群众送红军离开苏区。

我研究过1961年版本(1963年首唱)的空政文工团的这首《十送红军》当时是一个合唱,然后似乎是琵琶伴奏,间奏是有弦乐,先是女生齐唱,后来是男声独唱,琵琶做了一个复调的陪衬.

后面半个世纪,《十送红军》这首歌有不同的版本。

我现在的改编,首先是明确功能化的和声,然后在这个基础之上,让每个乐器都有器乐化的表达,比如二胡的这种非常有特色的小滑音,古筝的摇指,刮奏,小提琴的飞跃撞弓,钢琴更是很多协奏曲化的织体。

把民歌用器乐表达在很多经典作品中都有体现,最典型的就是鲍元恺先生的《炎黄风情》,用了很多民歌。然后外国的例子,斯美塔那的《沃尔塔瓦河》用到了捷克民歌,德沃夏克《第九交响乐》第二乐章用了黑人灵歌等等这些例子,数之不尽。民歌或者民间音乐,是音乐创作者取之不尽的素材宝库,每当熟悉的旋律响起,总能唤起观众心中最深层的悸动,中国作曲家中,赵季平老先生的水浒传《好汉歌》改编自河南民歌《王大娘钉缸》。为什么叫“钉缸”,就是补缸的意思,古代陶瓷做的碗和缸都可以修补。鲁迅先生有一篇文章《风波》就表达了瓷做的碗是可以补的,这首《好汉歌》原版《王大娘钉缸》的字面意思就是补缸的意思。

最近,国家大剧院的管弦乐评比,又有二胡协奏曲这个类目,但是这个协奏很有意思,就是二胡主奏,西洋管弦乐协奏,它为何不用民族管弦乐协奏,非常有意思。

我这次改编以及创作的几首作品的二胡主奏是中央音乐学院的周艺妮博士(中央音乐学院BOB拔尖创新人才),周博士师从于红梅教授(中央音乐学院院长)。周博士的这个二胡的这个声音给人一种特别“正”的感觉,能压得住场。

周艺妮 演奏分享

本次10·15艺术节“信仰之路,青春之歌”的演出,我非常荣幸能够参与其中,走进北京化工大学。作为一名二胡专业的学生,我很高兴能够在冯石老师的精心编配下,将中国韵味融入管弦乐,以新的方式诠释红色经典旋律。这三首作品体现了中西交融的音乐表达,也在经典旋律中传递着历久弥新的精神力量。

我觉得这种合作形式很好,一方面二胡的音色与西洋管弦乐是不同的,在演奏过程中这种独特能够被烘托和放大;另一方面,加入二胡的改编也与经典作品源于民间、扎根于民间的特点相契合,更体现出二胡丰富的表现力。

我同很多弓弦名家有过合作:包括我改编的《大宅门写意》由上海音乐学院霍永刚教授担任京胡主奏;我创作的《江湖传奇》由浙江音乐学院国乐系张咏音副主任主奏二胡,我前阵子写了一首歌,由著名歌唱家龚爽演唱的《东方的微笑》中的二胡主奏也是张咏音老师;最近我为中国煤矿文工团在北京音乐厅举办的“乐萃京城”音乐会创作三首作品分别为打击乐协奏曲《京华夜韵》、笛子协奏曲《什刹海》(唐俊乔教授主奏笛子)、民族管弦乐《北京新韵》(歌唱家刘若颖演唱),这三首作品的乐队首席演奏家是杨阳老师(中国煤矿文工团民乐团副团长、首席)。

在北京音乐厅演奏的乐萃京城音乐会,压轴上演(倒数第二个作品)的唐俊乔教授主奏我作曲的笛子协奏曲《什刹海》结尾片段,中国煤矿文工团民乐团副团长、首席杨阳老师最后有一段SOLO,然后全场结束。

上文提到的中国煤矿文工团“乐萃京城”这场音乐会的领衔主创是弓弦名宿刘湘老师,敝人也是这场音乐会主创之一。有一次刘老师表示,前文提到的霍永刚教授也算他的师弟,因为霍教授曾经也同刘湘老师的父亲——弓弦泰斗刘明源大师学习。

所以说,想要写好弓弦类乐器,一定要理解弓弦类乐器的文化,它这个文化里最重要的一条就是师承文化,民乐或者说国乐是特别讲究师承的,特别讲究尊师重道,写民乐一定要体会这一点。我个人认为,在二胡不同的流派中,对“滑音”这一技巧的处理就不一样。在演奏中,滑音多一点少一点,可能就是另一个流派了。为什么说这个胡琴,有时候可以明显听出不同的人的演奏,原因就在此。再比方说,南派胡琴(以刘天华为代表)的揉弦是比较充分的,北派胡琴就感觉会多一些滑音的东西,然后经常有一些non vib。我们感觉一个人拉得特别好,通常因为此人南北通透,可以非常自由的切换这些流派的技法。但是这种东西如果完全用记谱表达,通常会比较生硬,Boulez,Lachenmann这些后现代作曲家,喜欢用特别精确的记谱,表达很多比较奇特的演奏法。

继续回到我这次“信仰之路,青春之歌”音乐会的改编作品,我这次的编制很有意思,一把二胡、一架古筝,加弦乐组、铜管木管,以及钢琴。特别值得一说的是现场扩音以及录音都有把二胡和古筝略为放大,我觉得这应该也是后面音乐发展的一种趋势,就是传统的配器比例这件事。

我们在配器学习中,曾经学过有关乐器音量比例的相关知识,比如:一个小号的音量约等于两个圆号、一个圆号约等于两个木管、双簧管比长笛音量大、木管约等于两个小提,西洋管弦乐的乐队编制也是按照这种比例进行排列。但是随着现场扩音这项技术的发展,经常可以根据需要调整比例。这次我就特地把二胡和古筝的音量进行放大,在音乐会之前就跟录音师说,二胡和古筝要加话筒。因此,后期会有很多话筒录出来的轨道在混音师的工程上,这也为这首作品的最后呈现提供了很大的调整空间。

从我自己这么长时间的写作经验中,我总结了有关声部写作方面的一些心得,我认为:其实人的这种注意力,通常就能接受一段音乐里差不多有两个同时在走的旋律,形成一个复调,然后就是怎样用织体强化这两个复调,再然后会有一个和声层;总谱上看起来很多的乐器,其实很多是重复,或者就是这种和声层的关系,或者某种节奏型。