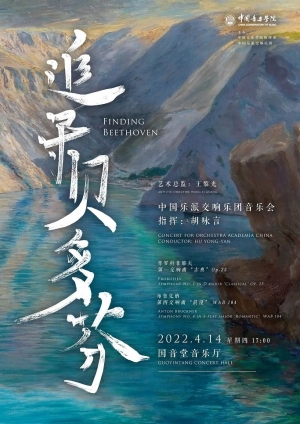

睽违三十载,指挥家胡咏言在北京演出了布鲁克纳《第四交响曲》,这是三十年前原定由他执棒中央乐团于翌年音乐季演出的重磅曲目。今年4月14日下午,中国音乐学院国音堂上演了一场“追寻贝多芬”音乐会,曲目为普罗科菲耶夫的《第一交响曲“古典”》和布鲁克纳《第四交响曲“浪漫”》,由指挥家胡咏言执棒。演出的乐团是隶属于中国音乐学院的中国乐派交响乐团,乐团艺术总监为院长王黎光。可以看出、听出,这套曲目显然是为训练乐团而厘定,这种训练式的思路选曲、演出也是隶属高校的乐团的特色。

曲目与音乐会的题目极具趣味性,瓦格纳曾说:“布鲁克纳是最接近贝多芬的作曲家。”胡咏言似乎也对贝多芬及其追随者有着风格与精神上的偏爱,11年前他在一篇题为《寻找贝多芬》的访谈中便有如此的表述,他认为这类作曲家“可以为人类和世界找到想要但又无法表达的心声”。音乐会上下半场的曲目形成古典与浪漫的互文与歧义:互文是指两部作品标题中“古典”与“浪漫”在音乐风格史上词汇的递延性,歧义是指这两个标题并非原文真正的含义。“普一”实际是“新古典主义”观念下的产物,而“布四”则是“晚期浪漫主义”的穹音。尽管这是两位作曲家为数不多的“标题交响曲”,但这两个标题却又都是精神性的。

上半场的“普一”中,胡咏言对于“新古典”中的“新”,也可以说是作品中的“非古典元素”的刻绘显然居于更重要的位置:第一乐章第二主题的谐谑感以及展开部音响的逻辑性。第二乐章通过强调旋律妩媚的装饰性以及重拍节奏的铿锵感,起到对古典风格的消解;第三乐章亦是通过这种对弹性速度等风格个性的极度夸张完成对古典风格的矫饰而间离的描绘;及至第四乐章,这个与普罗科菲耶夫个性本身最相似的乐章,则是信马由缰,自然而然。指挥家对音乐与诠释之间的“度”把握得很有分寸。

概而言之,指挥家胡咏言当日最可圈可点之处:其一是背谱演绎,这对下半场的“布四”尤为不易;其二是他对音乐中架构、生成感的把握,有着“作曲家式指挥”的老派。以现在的观念看,胡咏言显然不属于“指挥家型指挥”——这类指挥关注当下的每一个瞬间,善于制造令观众着迷的精美音色与引人入胜的音乐句读。而胡咏言总以一根大长棒示人,拍子多是等大划出,甚至激动时会晃到乐队。他颇有老派指挥的范儿——更像是伯恩斯坦甚至富特文格勒一支以音乐创意与架构感取胜的“作曲家型指挥”,而这类指挥的处理显然又都是上承浪漫派的处理——说到底,指挥就是浪漫派的产物。音乐会前,胡咏言向中国音乐学院指挥系的学生开设了书院式讲座,分析布鲁克纳这部巨作,亦是他属于此类指挥的一个旁证。

当天的演绎选择了哈斯版,这也是现如今认为较为接近布鲁克纳原意的一版。第一乐章中,胡咏言不过多对音乐“进行时”的刻画反而成就了对布鲁克纳连绵主题群的良好表达。他的手上是由虚入实的,“等大”的拍子并不表达具象的主题形象、音乐织体,而更多诉诸对调性的把握,第一主题群中,圆号的先声夺人、木管新音色的进入都不是他要强调的,而到离调和弦的紧张处,他手中的指挥棒则能抖出乐队更具色彩性的声音。同时,克制对音响宏大叙事的表达方可表现出布鲁克纳音乐的连绵感,这是许多擅演马勒作品的指挥演绎布鲁克纳作品时所经常不能注意到的,而当日的演出审慎地对这点予以规避。第二乐章在于段落间速度(而非强调段落内部)的差异控制,指挥“做速度”的音乐处理明显而自洽,这是抵消布鲁克纳音乐冗长的一种方式。三乐章的内聚力很强,中段的田园风情亦处理得雅致,但细部的节奏经常不够准确,使得这一乐章显得不够精致。第四乐章悠长的气息是支撑乐章推进的动力。

中国乐派交响乐团可谓北京最年轻的交响乐团,而这样一支年轻的乐团敢于挑战艰深的布鲁克纳作品是值得嘉许的,乐团整体的演绎十分完整,铜管的气势有着不错的表现。如此漫长的一部作品,对乐队队员的体力是一大考验,而当晚直到第四乐章仍能保持如第一乐章的气势殊为不易。

今年并非布鲁克纳的纪念年,国内却有多支乐团演出布鲁克纳的作品。此前有吕嘉与NCPAO的“布九”、张艺与多支乐团的“布五”,之后按照中国交响乐团的音乐季发布,也将有李心草指挥的“学生交响曲”。有趣的是,这场“布四”结束后的晚间,深圳交响乐团也在总监林大叶的执棒下演出了这部作品进行同期直播,一天之内有两支中国乐团演出布鲁克纳这部鸿篇巨制,放在前些年是很难想象的,这显然是中国乐团整体音乐水准提升的佐证,也期待中国有更多的指挥与乐团在布鲁克纳的音乐演绎上有更多的探索。