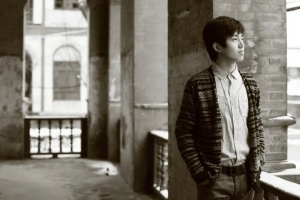

郑阳 青年作曲家

1988年出生于音乐世家,2006年考入中央音乐学院作曲系本科,2010年保送作曲专业硕士研究生,2014年作为北京市优秀毕业生以优异成绩毕业。师从著名作曲家、中央音乐学院副院长秦文琛教授。2014年特招入伍,现为国防大学军事文化学院(原解放军艺术学院)作曲专业青年教师。中国音乐家协会会员,作曲与作曲理论学会理事。

创作作品涉猎广泛,包括:交响乐、交响合唱、交响诗、交响音画、交响戏曲、协奏曲、歌剧、合唱、室内乐、独奏、艺术歌曲、影视音乐、舞蹈音乐等。多部作品在国内外10几个国家由30余个知名乐团广泛公演,均获很高评价。部分作品的乐谱与音像已在人民音乐出版社、中国文联出版社、中央音乐学院出版社、上海音乐学院出版社等出版发行。多篇学术论文在《人民音乐》、《音乐创作》等核心期刊上发表。

担任:2016年G20(二十国集团)国际峰会“最忆是杭州”大型水上情景表演交响音乐会、2017年金砖国家厦门峰会“扬帆未来”文艺晚会、2019年庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会大型音乐舞蹈史诗《奋斗吧 中华儿女》、2020年中央军委慰问驻京部队老干部迎新春文艺演出等音乐主创成员。

作品入选:中华人民共和国文化和旅游部“时代交响——中国交响乐作品创作扶持计划”(3次)、国家艺术基金(3次)、中国文联艺术基金、庆祝改革开放40周年中国交响乐作品回顾展、庆祝中华人民共和国成立70周年中国交响乐作品展演、“十三五”国家重点出版规划项目(2次)、中宣部重点出版物选题等。

作品荣获“美国巴洛基金国际作曲比赛”冠军大奖,并在“国家文化和旅游部全国交响乐作品比赛”、“中国音乐家协会中国当代歌曲创作精品工程——特别贡献原创作品”、“帕拉天奴杯作曲大赛”、“中国音乐家协会‘新时代交响’全国交响音乐作品征集”等国内外作曲比赛中斩获重要奖项。

接受:中华人民共和国文化和旅游部、中国音乐家协会、北京现代音乐节、中国交响乐团、中央民族乐团、北京民族乐团、上海交响乐团、青岛交响乐团、深圳“一带一路”国际音乐季、美国巴洛基金中心、波兰“华沙之秋”国际音乐节、粤港澳大湾区国际音乐季、中国东盟国际音乐周、青岛海洋国际音乐季等国内外各类重要委约创作。

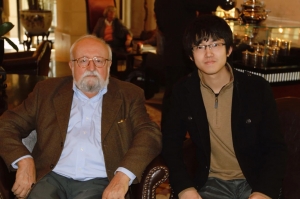

近几年来,郑阳的创作得到中国文联副主席、中国音乐家协会主席、著名作曲家叶小纲院士的指导与支持。

访谈录

(以下内容根据访谈整理。文山宗简称文,郑阳简称郑)

文 :《归去来兮•雪山之恋》这部竹笛协奏曲非常棒,是我最近几年难得听到的一部竹笛协奏曲佳作。这部作品行云流水,竹笛演奏家高超精妙的演奏技术也使作品锦上添花。请谈谈《归去来兮•雪山之恋》这部作品的创作缘起、主题素材来源以及整体创作思路。

郑 :2019年中国交响乐团委约作曲家叶小纲、陈丹布、姜莹、杨帆、黄凯然、李劭晟与我共7位作曲家,联合创作《龙声华韵》系列中一场名为“盛世国韵”的交响音乐会,以“展现全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标”为主旨。其创作方案经反复探讨推敲,最终确定本场7部新创作品,分别以江西、四川、内蒙古、贵州、湖南、陕西、云南7个省份的素材作为核心内容。

在分配过程中,我机缘巧合地选中了当时最有兴趣的创作方向—云南。之所以对云南情有独钟,是因为自学生时代至工作阶段,我曾多次赴云南旅游与创作采风,充分领略到了这片美丽而神奇沃土所蕴藏的富饶宝藏,脑海中留下了无数极其美好的回忆。我进入高校任教后的第一次创作采风任务恰好也在云南,由此创作了本人关于云南主题的第一曲—艺术歌曲《又唱老山兰》,并入选2017年国家艺术基金作品资助项目。

但我对于云南的憧憬与期待多年来丝毫未曾减弱,因为其中还有太多的民间文化、绝美景色、独特风俗等尚未探索领略。更重要的是,能够为心驰神往之地创作一部内涵深刻、体量厚重的大型乐队作品,则是我心中一直希望实现的夙愿。直至2019年创作机遇终于降临,令我兴奋异常,同时也再次印证了与云南之间的奇妙缘分。

2019年下旬,7位作曲家陆续奔赴各自的目的地展开创作采风工作,我也再次踏上了云南之旅。能够又一次身心沉浸于此处,进一步探索和发掘其中之绝美我特别开心。但同时也令我焦急万分的是,在采风的大部分过程中,我并没有寻找到满意的地域音乐素材。众所周知,随着经济的迅速发展,现代化科技的覆盖,原汁原味的、非商业化的、未经加工的民族民间音乐素材,变得越来越难得一遇,甚至有很多已经彻底失传。所以,如今的创作采风更类似于寻宝探险,充满着不确定性和未知性。

但就在我一筹莫展时,一路陪我同行且年长我许多的一位学生(他称呼我为老师,我称呼他为兄长),偶然联系到了云南傈僳族自治州福贡县的一位德高望重、技艺精湛的民间音乐艺术家—车四恒老师。这位老前辈常年云游于云南各地为广大人民群众做了大量民族民间音乐的普及教育和文化传承工作,所以他一直非常忙碌且难得一见。有幸得知此消息后,我们便立即赶往福贡地区与其会面。虽然因地域方言因素,老先生的很多话我听得并不是很明白,但他通过声情并茂的人声与器乐即兴表演与随机展示,瞬间化解了沟通障碍,使我们在精神灵魂层面展开深入交流。

就在此过程中,我惊喜地捕捉到了一段极其独特且光彩夺目的旋律,随后了解得知这是福贡地区独有的一首欢乐祥和、美好质朴且富有舞蹈性的傈僳族情歌,我立即确定这就是理想中最渴望获得的音乐素材,将作为《归去来兮•雪山之恋》的灵魂内核。在抽象的音乐素材意向之外,再引入可与精神世界完美呼应的“雪山”为形象意向符号。因其以“圣洁纯净、遗世独立”的印象令人心驰神往、满怀敬畏,终年不化的冰雪,见证了千百年来人们无数次的虔诚朝圣、勇攀高峰、极限探险。

雪山带人们领略到的壮美与震撼是大自然中其他景色所无法复制的。当抵达刺破云巅的尖峰,这一路感怀便在灵魂深处获得了升华,促使我们站在全新维度对于生命、信仰、理想、情感等进行认识与思考。由此为基点进一步发散思维,将多年“归去来兮”所领略与体验的有关云南之景色、人文、故事、饮食、情感等因素艺术化且有机地联系起来,共同构建起宏大而细腻的作品格局,使作品内涵立体、丰富、深刻、动人。

此作品于2019年11月由著名指挥家谭利华、青年竹笛演奏家范临风与中国交响乐团成功首演后,引发了业内外广泛关注。迄今,原版与多个不同改编版本已频繁出现在各类音乐节、音乐会、媒体栏目、比赛与考试等平台上,并有多篇针对此作品研究的学术论文发表。

文 :《归去来兮•雪山之恋》独奏中使用了“G调梆笛”与“G调低音大笛(新笛)”请谈谈两支竹笛选择与安排的思路。竹笛独奏与交响乐队的协作无论从音响效果、配器手法以及材料处理上我都觉得非常有新意,简洁大气而不乏张力,最后运用的循环换气技术真是惊艳。作为青年作曲家,精湛而准确的判断与控制力显得尤为难得。请谈谈作品中的整体结构与作曲技术手段的运用。此外竹笛演奏技术的精彩发挥也是此曲中的一大亮点,请谈谈你的思考和探索?

郑 :正如刚才所说,作品《归去来兮•雪山之恋》中蕴含着丰富的民族民间情怀、圣洁纯净的精神世界、壮美震撼的景色奇观、难忘动人的故事情节等。竹笛作为中国传统民族吹管乐器,其性格、气质与作品内容高度契合,且选取在音色、音区、音域、音质等各个方面都形成极致对比与互补的“G调梆笛”与“G调低音大笛(新笛)”,使其具备了极其强大的戏剧张力与表现力空间,从而得以承载曲中之丰富内涵,胜任艺术表现之内在需求。

全曲整体结构设计为:“引子-A-B-C-连接段-D-A1-尾声”。其中仅D段使用了“G调低音大笛”,其余段落均为“G调梆笛”主奏。作品具有很强的叙事性和画面感,A段为全景描绘,乐队勾勒出宏大而广袤的天地线条,同时竹笛独奏大跨度、快速度、泛调性的高难度循环双吐先声夺人,将听众瞬间引领到飘逸灵动、圣洁唯美的音乐氛围之中。

B段为人物与活动特写,采用复调写作的技术手法集中展现与发展“云南福贡傈僳族情歌”的主题素材。这样不仅能够最大限度地保留民族民间音乐素材的原汁原味,还能够在主题与答题的反复强化过程中不断加深印象,同时主题与对题之间变化丰富而手法新颖的多声部对位,能够有效地构建一个由简入繁、完整充分的衍变过程。

由富有地道民间风味与细节处理的竹笛独奏引出民歌主题,随后逐渐展开与复杂化,并引出各类乐器声部及新材料与之交织配合。而这恰好与傈僳族情歌通常先由一人领唱,随后众人逐渐加入进行多声部演唱,大家载歌载舞,气氛逐渐热烈欢腾,最终达到情绪高潮的传统表演形式巧妙吻合,达到引人入胜的艺术效果。

C段在B段音乐状态发展到极致时突然闯入,类似镜头的突然切换,由之前欢乐祥和的歌舞场面骤变为类似攀登高峰之旅。此刻,竹笛独奏化身为登山之人,乐队的阶梯式织体型态与之割裂抗衡,呈现出强烈对峙状态,紧张度不断积累叠加,展现出积极进取、不畏艰险、勇往直前的强大意志,令人感到无比振奋。登顶之后,经过短暂过渡段的能量回落,便迎来了由“G调低音大笛”奏出的全曲唯一慢板抒情段落D。

此处的旋律建立在有五声性控制力的泛调性与无调性音高组织逻辑基础之上,且近景歌唱式的竹笛独奏十分富有装饰性,并充分融合特殊音色与技术处理,附加乐队如远景水墨画背景般的烘托,共同营造出一个神秘悠远、意蕴浓郁、遐想无限的抒情空间。

D段终止后,演奏家迅速换回“G调梆笛”,进入了减缩再现A1段。但真正的再现因素重头戏还在紧接的尾声段落之中,此处借鉴了拼贴艺术、蒙太奇艺术和电影艺术手段,将全曲的音乐材料以碎片化的形式进行闪现与切换处理,达到一种可视化的综合再现效应,如同万花筒般令人应接不暇、回忆无限、感慨万千。最终,炫技部分的结尾引出了一个建立在超吹e3(实际音高为e4)上长达44拍的长音。

循环换气技术在当代作品中虽并不罕见,但在极高音上以强力度长时间循环呼吸演奏,却是在此之前从未出现过的用法。这项勇敢的尝试是对演奏家口劲控制、气息运用、气流方向、稳定性等综合技术能力发起的又一次全新挑战。可喜的是,虽然事前大家皆无把握,但通过首演演奏家范临风老师的潜心钻研,终于奇迹般地突破了这个技术难关,在舞台上大放异彩,迎来了阵阵雷鸣般赞叹的掌声。当尾声中这个缥缈的长音奏响,我们将随着纤音入云,翱翔天际,俯瞰大地,飞越万水千山,心怀极致开阔,美哉壮哉!

关于对现代作曲技法以及现代乐器演奏技术的发挥与探索,我认为在作曲家的不同阶段会有不同的侧重。在学生时代,对于古今中外音乐历史中所产生的纷繁创作风格与技法,通过研读文献、模仿写作,以及有针对性的技术训练与实践等途径,进行高效了解、学习与掌握是必不可少的过程。但当作曲家逐渐步入成熟期,就应当从侧重于技术的状态,逐渐关注并回归于音乐内涵与艺术审美表达的本质。

根据音乐内涵与艺术审美表达本质的需要,来灵活合理地选择与运用恰当的技术手段,进入由内至外、由本质到现象的有机创作过程,这也是产生音乐艺术精品的必要条件之一。关于演奏技术的不断探索,不是盲目性的,要有合理的逻辑性,同时也需要具备强大的勇气。作曲技术探索促进演奏技术的突破,甚至影响到乐器制造水平革新的例子在音乐史中不胜枚举,作曲家、演奏家与乐器制作家之间永远处于合作共赢、共同进化、互相成就的密切关系中。

万事万物皆息息相通,如果将作曲与演奏技术比作武侠世界中的武功,那么侠者在初期阶段研读武学秘籍、博采众家之长、修炼绝学招式等都是无一例外的必经之路。但当大功告成时,如何灵活运用于实战,做到随机应变、收放自如、意念制胜则是能否成为高手的关键。反之一旦僵化于固定招式套路,则有进入死循环甚至“走火入魔”的风险。再观各代集大成者,皆有“金玉满堂”,但却“无招胜有招”,从而获得无懈可击之态,达成武学宗师之境界。

文 :这次介绍有三部以“桅杆”命名的交响乐作品,是否为系列三部曲?《黎明的桅杆》应该是其中最早的一部,我很喜欢。特别开始打击乐和弦乐队细腻音响的表达可以用“骚动”来形容不足为过,音响的触角直达神经末梢……请谈谈这三部作品的创作缘起、整体构思以及作曲技法上的内在联系与各自特色。

郑 :“桅杆”系列确实是我非常重要的交响乐三部曲,于2014-2019年期间陆续创作完成。其整体构思定位为立意宏大,意境高远,气韵一脉相承。皆为具有深刻哲学思辨,反应人类重大历史事件,揭示人性本质的大型作品。在中国审美思维的基础之上广泛融合世界化艺术语言,表达在“远航”过程中多元文化的碰撞交融。

《黎明的桅杆》是我的研究生毕业作品,为打击乐与管弦乐队而作,以纪念世界反法西斯战争胜利70周年为创作背景。全曲由两种对比异常强烈的状态构成。打击乐拥有在力度、音色和状态等方面的强大伸缩能力,在音乐展开过程中,它与乐队部分形成了丰富的配合与抗衡关系,力图展现出宏大、细致、奇异、幻化的整体效果。

作品的画面感与代入感极强,描绘在薄暮里的绝壁前,太阳落入大山峡谷。野牛和群狼向着遥远的海洋吼叫,铅弹的爆响还在水域上奔走,汽油的波光还在飞旋的天空中颤动。正午,被毁坏的生命,变成两手空空的游魂走出地面,他们的碎骨染白了烈火平原,尖锐冲动的喊叫猛击旷野,造成良心的剧痛。夜晚,群星降临,传达神明之思的璀璨,万籁澄明。当夜雾渐消,无惧的桅杆出现在蹒跚的巨浪里。天际,黎明在昭示,人类会在阵痛中走向光明。此作品入选2015年北京现代音乐节国家大剧院开幕式,并作为开场曲公演,获得显著成功。

文 :《远去的桅杆》这部作品大气开合,尤其打击乐与铜管组的写作极具特色。中段某些瞬间的音响效果让我联想到作曲家肖斯塔科维奇的交响作品。请谈谈这部作品的创作缘起与理念以及两个不同演出版本你的看法。

郑 :《远去的桅杆》(为管弦乐队而作)为“桅杆”系列的第二部作品,是2017年首届“深圳’一带一路’国际音乐季”委约作品,以“海上丝绸之路”和“人类命运共同体”为创作内容背景。

全曲由一个悠远而深邃的序幕引入展开,呈现出宏大壮阔的历史画卷,奇丽而神秘的种种意向与色彩随即层层叠入,动荡交汇,逐渐裂变,幻化出极其丰富的听觉效果,触发无尽的想象空间。当慢板的内容已经充分呈现,一个具有强烈动感和内在张力的行进因素开始悄然嵌入,并逐渐扩大递增,将音乐带向澎湃而震撼的快板段落。

此时,音响具有相当紧张的状态与压迫性的气势,力度、音区、和声等参数都以极为迅疾的速率进行着变化,造成异常强大的音响冲击力,并如汹涌浪潮般层层推进。当能量极限蓄积并爆发后便骤然退却,序幕悠远的主题变化再现形成呼应,勾起材料回忆,引发无尽思索。当音乐仿佛就此终了时,行进因素又再次意外嵌入,打破了尾声的沉寂,最终裹挟着一股强大的精神力量奔向远方。

此作品于2017年4月由著名指挥家吕嘉与澳门乐团进行世界首演,并作为2017年北京现代音乐节国家大剧院开幕式主题曲,由著名指挥家夏小汤与中央音乐学院交响乐团再次公演(这也是此次分享的两个现场演奏音像版本,其在速度、力度、细节处理等方面都具有各自鲜明的特色)。

随后入选2018-2019年度中华人民共和国文化和旅游部“时代交响—中国交响乐作品创作扶持计划”、庆祝改革开放40周年中国交响乐作品回顾展、庆祝中华人民共和国成立70周年中国交响乐作品展演、2022年中国当代音乐创作学术研讨会开幕音乐会等。

《远去的桅杆》是“桅杆”系列中目前上演率最高、影响力最大的一部,创作后几年之内已被国内外十余个知名交响乐团在多个重要音乐节与大型活动中广泛公演。其总谱与音像分别由中国文联出版社和中国唱片集团有限公司出版发行,并入选“十三五”国家重点图书和音像出版规划项目。

文 :《逐风的桅杆》这部作品相对于《远去的桅杆》在音响上更加灵动。写作上增加了打击乐与木管弦乐的份量,整体音响上更加空灵和飘逸,但还是保留了你之前两部“桅杆”的创作风格。请谈谈这部作品的创作缘起?

郑 :《逐风的桅杆》中所抒发关于人类的“海洋情怀”渊源已久,它承载着对于生命、未知、探索和发展的无限寄托。由于海洋的广袤与神秘,人类对于它无限的敬畏、好奇与向往从未改变。历史上涌现出的如:埃里克松、哥伦布、郑和等伟大的航海家,怀揣着人类共同的探险精神向深邃的海洋迈出了勇敢而坚实的步伐,并为世界发展、交流与融合做出了伟大贡献。

无数伟大的音乐家如:门德尔松、瓦格纳、德彪西等,也都留下了描绘和歌颂大海的不朽著作。您对于《逐风的桅杆》配器色彩方面的关注正源于我对此作品的创作定位即“交响音画”。其努力融合浪漫性与写实性理念,以极其夸张地手段结合复合材料的发展来描绘海洋的波澜壮阔与变幻莫测,以史诗性的音乐状态再现有关海洋的宏伟历史画卷,并以深切的独白叙述内心对于海洋丰富的感情与思索。

此作品为2019年青岛市文化和旅游局、青岛市即墨区人民政府、青岛海洋国际音乐季委约作品。由著名指挥家胡咏言与来自16个国家知名乐团中的声部首席所组成的青岛即墨海洋节日乐团精彩首演,并作为2019年粤港澳大湾区国际音乐季开幕式音乐会开场曲。其总谱与音像分别由中国文联出版社与人民音乐出版社出版发行,并入选“十三五”国家重点图书出版规划项目,以及2019年中宣部主题出版重点出版物、全球推广出版物。

文 :在室内歌剧《聂小倩》这部作品中,我能看到你对于现代音乐与技术的探索,创作水准与成熟度都很高。这部作品我听到鬼魅阴森纠结以及绚丽的色调还有一股正义的浩然之气。这个题材我个人体会它其实和佛教有很大的关系,有很深的佛理,比如“起心动念惊动十方神煞”……听了你这几部作品感觉有一股英雄气质,我感觉你受上世纪港片和武侠小说有很深的影响……请谈谈这部作品的创作缘起?剧中角色音乐材料的设计以及艺术上处理的想法?

郑 :室内歌剧《聂小倩》是我历时半年所创作的,入选2018年ISCM国际现代音乐协会暨北京现代音乐节,由著名指挥家许忠、四位青年歌唱家与苏州交响乐团首演于同名音乐会。《聂小倩》为清代文学家蒲松龄所创作的著名文言短篇小说集《聊斋志异》中影响力最大、知名度最高的一部,多年来已陆续有电影、电视剧、音乐剧、舞剧等众多的改编形式与版本,尤其上世纪经典香港电影《倩女幽魂》三部曲给我留下了极为深刻的印象。但以此为题材的歌剧作品尚为空白,所以借此良机我下决心实践这一挑战。

此作品的编剧为文学家陈钦智,他通过对原著进行巧妙的改编,使此文学剧本更加符合音乐思维逻辑,且戏剧冲突与情节悬念大幅度增加。

您的感受很到位,《聂小倩》的原著虽篇幅不长,但内容深刻、包罗万象,且经深入分析研究发现,其具有“儒释道三教合一”的综合理念与宏大格局。其中最为典型的体现点即:“宁采臣”为儒教(儒家)元素;“楞严咒”为释教(佛教)元素;“燕赤霞”为道教元素。正因其内涵异常丰富与多元,所以给音乐创作带来了极高的难度。

我力求在这部室内歌剧中,综合运用一切技术手段,融合广泛的音乐风格与材料,创新化音乐结构设计理念。将凝练性、多元化、戏剧冲突、紧凑发展等特性进行极致与夸张地展现。全曲唱段完全打破传统模式而设计为一气呵成的整体,尝试在充分表达和阐释复杂而深刻的故事情节与思想内涵的前提下,将音乐极限地压缩于有限的时长中,以达到令人应接不暇的内容密度。一波未平一波又起且无传统段落停顿与节点的连贯性,有效规避了听觉审美疲劳,最大限度地激发听众的注意力,以获得精彩纷呈、引人入胜的实际效果与震撼体验。

此次与大家分享的音像是其首演音乐会版本。

文 :《紫禁三和》这部民族管弦乐也延续了你的一贯风格,明丽大气且精致内敛。请谈谈这部作品的创作历程,以及西洋管弦乐队与中国民族管弦乐队这两种不同类型大编制的创作心得。

郑 :《紫禁三和》是严格意义上我的第一部民族管弦乐作品,创作于2020年。在此之前,我为此持续了多年的准备与积累工作,因为我觉得民族管弦乐创作领域既存在着广阔的空间,同时也存在着与西洋交响乐创作完全不同的极高难度。直到2019年末,创作机缘可谓降临得恰到好处,得以让我在最为合适的时机进军此领域,完成期待已久的首次实践与挑战。

此次创作源自北京演艺集团、北京民族乐团于2019年策划的委约创作项目—民族管弦乐组曲《中轴》,同时配合北京市中轴线申请世界级非物质文化遗产。整场共由8个独立乐章构成,8位作曲家分别以永定门、前门大街、正阳门、天安门、故宫、景山公园、万宁桥、钟鼓楼为主题进行创作。我负责的是第五乐章《紫禁三和》,众所周知,紫禁城(故宫)作为中国优秀传统文化的代表符号,是对中国文化气场、气韵和气质强有力的展现。我需要通过这部作品的艺术化、个性化手段,将其深厚底蕴、哲学思想与文化内涵充分展现出来,实为一项极具挑战性的艰巨任务。

我从实地采风时所感受到的视觉冲击中找到了切入点,先以阵阵强势的音浪推开紫禁城一道道庄重的大门,以乐器分组音色呈现的手法描绘出映入眼帘的一座座辉煌宫殿之恢弘景观。歌德曾说:“建筑是凝固的音乐”,黑格尔也曾补充到:“音乐是流动的建筑”。伟大的建筑作品不仅具有壮丽的宏观效果,更充满了灵动而精致的艺术细节,当音乐与建筑相遇时,两种艺术的碰撞融合、优势互补引发出绝妙的化学反应。

随后,配器色彩与织体型态的频繁变化,使音乐在动与静、远与近、明与暗之间迅疾切换,带来时空骤转的艺术审美体验。紫禁城不仅给人以震撼与敬畏的印象,其中蕴含的浪漫情怀与动人故事也同样令人充满遐想,所以我设计了一个十分唯美而柔情的幻想式中段,仿佛于皎洁月光之下夜游故宫。此作为其前后强劲段落间的缓冲与过渡,也符合听觉布局的心理规律。最后,全曲在饱满大气、意蕴悠长的全奏中辉煌收束,将皇家气派与大国首都的文化自信极致彰显。

《紫禁三和》作为我的首部民族管弦乐作品获得了超出预想的效应,自2020年由著名指挥家张国勇与北京民族乐团成功首演后,引发了业内外的广泛关注并被持续频繁公演。随后入选了2020-2021年度中华人民共和国文化和旅游部“时代交响—中国交响乐作品创作扶持计划”。

中国民族管弦乐创作领域目前正处于极速的开拓与发展时期,存在着非常广阔的挖掘和探索空间,这对于当代作曲家群体来说无疑是一个弥足珍贵的黄金机遇期。既需要潜心研究与传承中国传统音乐精髓,也要开拓思维、擅于借鉴、积极探索、勇于创新。源于独有的文化背景与历史沿革,中国民族管弦乐队编制中的乐器构成,在音色、律制、技法、气质等方面与西洋管弦乐队截然不同。

中国民族管弦乐队不仅在音色的可能性与个性的丰富性方面特色显著,同时也完全具备驾驭和声性、多层次、复杂化、多元型作品的表达资质与能力。随着音乐家们在作品文献、创作手法、技术发展等方面的不断扩充与探索,中国民族管弦乐相关体系将会逐渐发展完善,最终成为一个生长于中国优秀文化的音乐艺术表达载体。在此平台之上可以承载无限广泛风格、文化、技术与内容的实践与发挥,不仅对于弘扬中国优秀传统文化具有重要意义,同时也是对世界音乐艺术文化的极大丰富与扩充。

文 :《大运河》这部大型民族交响诗套曲长达80分钟左右,其编制、规模、体量之大令人惊叹。请详细介绍这部作品的整体构思以及8个乐章的创作理念。

郑 :正是因《紫禁三和》我与北京民族乐团所结下的深缘,得以有幸随后展开了更大、更重要的合作。耗时一年,呕心沥血、倾尽全力地策划并创作了大型民族交响诗套曲《大运河》,并于2021年9月10日由著名指挥家谭利华与北京民族乐团在中山公园音乐堂成功首演。这确实是迄今为止我所创作体量和规模最大的作品,其不仅是对于音乐整体驾驭能力与艺术积淀的一次综合检验与挑战,更使我获得了能够将个人在民族管弦乐领域的创作理念充分施展与尽情发挥的绝佳机遇。

《大运河》的整体结构并没有按照单纯的时间或空间脉络进行设计,而是以高度提炼升华的逻辑进行构思。内容不仅囊括了大运河全段(隋唐大运河、京杭大运河、浙东运河)的历史变迁、漕粮运输、交通商旅、水利工程、艺术传播、文化交流等方面的浩瀚内容,同时站在更大格局之上引申至与陆上、海上丝绸之路的链接。其超越了时间与空间的概念与界限,既充分弘扬中国优秀传统文化之璀璨,也彰显出为世界文明发展所做出的重要贡献。以下引入我的“创作札记”以概括介绍全曲既各有千秋又联系紧密的8个乐章。

序曲 民族管弦乐《开河》

追寻着“开河节”古老而神秘的音迹,逐渐揭开一个关于悠远历史和绚丽文化的大幕。仿佛又听到了船工那久违的苍劲高亢的呼号声,将人们再次带入那心驰神往的梦境之中。

第一乐章 民族管弦乐《黄金水道》

水无常形、变化万千,孕育了世间万物与人类文明。上善若水,它是世界上最为神奇的“核心元素”。“水道”亦是智慧的古人借“水”之力完成的贯通南北、沟通东西、构建文明的伟大创举。如同江山和民族的血脉,释放出金色的夺目光辉。

第二乐章 民族管弦乐《漕运沧桑》

漕运,阅尽横跨千年的华夏大地,见证了无数时代变迁与历史兴衰。它将再次为我们讲述厚重大气、铿金霏玉、奔流不息的恢弘往事。此乐章着重突出对于低音唢呐、低音笙、中音笙等中低音区乐器的运用与发挥,来到前景呈现并承担主要旋律,是其中的创新亮点之一。

第三乐章 笙协奏曲《江河万古流》

一个关于“水”的工程奇迹,承载了无数不为人知的关于智慧、胆识、勇气与生命的奉献。江河奔腾不止,但淘不尽先人智者们的伟岸身影和高尚灵魂。此乐章对于26簧传统笙的艺术表现力、和声可能性、技术丰富性等做了进一步挖掘与拓展。

第四乐章 民族管弦乐《舟楫通南北》

这里有令人震撼的,关于世界不同文化在千百年前的神奇对话与交融。运河、水流与舟楫便是文化沟通的桥梁,是贯通连接中西的强大纽带。此乐章运用了世界音乐语言,并以拼贴思维、复合材料的手段进行创作,获得了意想不到的艺术效果。

第五乐章 阮与民族管弦乐《运河明珠》

运河如银链,城邑似明珠。所串联起来的,便是流经沿岸各省的丰富文化、风土人情、民歌戏曲……此时,水为向导,顺流而动,引领我们领略一派大好山河与人文风貌。大运河所流经8个省份的音乐文化素材在本乐章中进行集中浓缩展现,且独奏家在一曲中切换运用了阮家族中的全部4位成员(高音阮、小阮、中阮、大阮)亦是一次勇敢的创新尝试。

第六乐章 戏曲女高音与民族管弦乐《醉千秋》

饮下一杯斟满文脉艺韵的美酒佳酿,沉醉于极致典雅的芬芳艺术气息。中国传统艺术的审美灵魂,跨越千年时光长河,吟唱出一曲隽永惊艳的绝世风华。这首作品将以“无词”形式承载比“有词”更加丰富的情感与内涵。

终曲 民族管弦乐《大河•天下》

时代的脉搏已然注入这大河之水。从如今的击水声中,可以清晰地聆听到关于民族精神、江山稳固、大国气韵与和谐发展的新颖诠释。临近曲终,过往的材料与画面骤然间飞珠溅玉,如蒙太奇般应接不暇,精神力量在回顾与展望中得到再次升华。

此作品入选:2022年度国家艺术基金大型作品资助项目,2022-2023年度中华人民共和国文化和旅游部“时代交响—中国交响乐作品创作扶持计划”,现已全面展开全国巡演。