授课时间:2025年3月28日(周五)16:00-17:30

授课地点:教学楼701教室

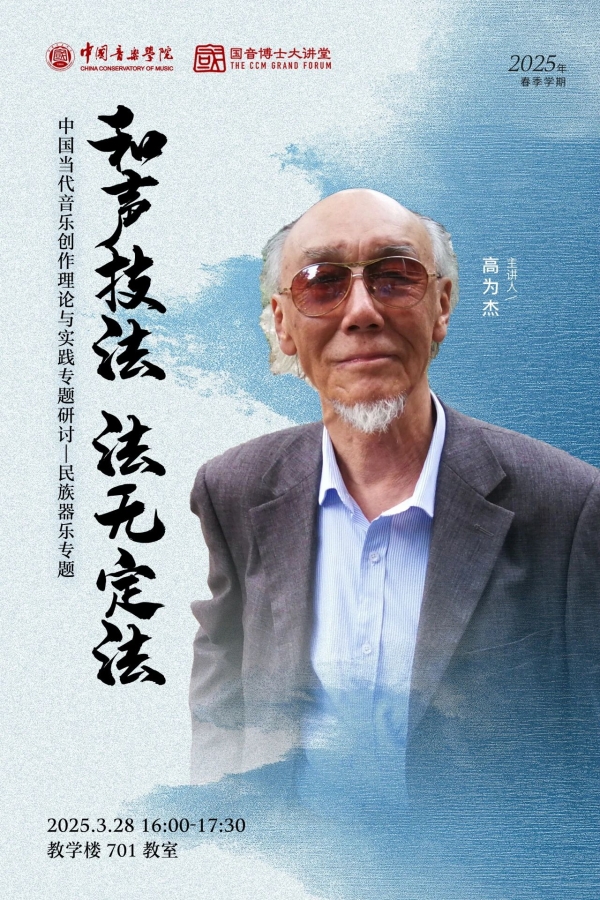

主讲人

高为杰教授,作曲家。1938年5月生于上海。1960年毕业于四川音乐学院。曾任四川音乐学院及中国音乐学院作曲系主任,1983年创建中国第一个现代音乐团体“作曲家创作探索会”。曾任中国音乐学院教授,博士生导师,上海音乐学院博士生导师及博士后科研流动站外聘联系导师,首都师范大学博士生导师,四川音乐学院现代音乐研究中心特聘研究员,延边大学客座教授,美国辛辛那提大学音乐学院兼聘教授,黑龙江大学兼聘教授,天津音乐学院荣誉教授,贵州师大客座教授,琼州学院客座教授,《人民音乐》《中国音乐》《爱乐》等刊物编委。高为杰的音乐作品曾在国内外演出、出版并获多种奖项。理论方面有《和声力学研究》《曲式分析基础教程》《曲式与作品分析基础》《曲式基础20课》《音级集合的配套》及《20世纪音乐名著导读》等专著与论文百余种。2000年获文化部颁发的“区永熙优秀音乐教育奖”。2008年7月被评为北京市高校名师。2014年获中国音乐学院颁发的“突出贡献奖”。2021年获中国民族管弦乐学会颁发的“民乐艺术终身贡献荣誉称号”证书。享受国务院特殊津贴。 高为杰2008年与2014年于北京成功举办个人作品音乐会,2010年举办从教50周年师生作品音乐会,均受到广泛关注与好评。传略载入英国剑桥《国际音乐与音乐家名人词典》(第17版)等辞书。

课程介绍

《中国当代音乐创作理论与实践专题研讨——民族器乐专题》是中国音乐学院“国音博士大讲堂”特色学术品牌之一,聚焦当代音乐创作技术与理论、当代中国音乐作品实践以及中国作曲技术前沿理论研究与创新发展的前沿议题。2025年春季学期的课程选取具有代表性的中国当代民族管弦乐作品和当代作曲家为研究对象,以“有组织的课程”顶层设计,结合系统性作曲理论专题研究,为中国音乐专业人才培养体系建设提供有力支撑。本课程实行“一课多师”制,汇集校内外作曲技术理论学科带头人、资深理论家和作曲家,并积极探索引进国际优质教育资源,组成导师团队。课程围绕中国当代作曲家的创作实践与经典作品文献,从作曲家、理论家的多元视角对作曲技术理论的特点、发展与体系进行深入研讨,并将作曲技术理论与创作实践紧密结合,旨在培养学生深厚的专业素养,拓展其宽广的国际化学术视野。本课程教学成果形式包括作曲理论学术论文、音乐作品评论文章、新作品创演等多种类型,通过课程中的开放式研讨、工作坊、圆桌论坛、讲演式汇报、音乐会展演等形式,将理论研究与创作的最新成果予以全面展示。

国音博士大讲堂

“国音博士大讲堂”是中国音乐学院研究生院打造的特色学术品牌。该项目由学校“双一流”建设经费支持,作为中国音乐学院研究生高层次人才培养的特色系列课程,于2023年秋季学期正式启动。该项目充分结合理论研究与艺术实践的培养特色,针对不同层次和类型的研究生群体,目前分别面向学术型、专业学位型研究生先后开设了丰富多样的九门特色课程,即《中国乐派研究专题研讨》《当代音乐艺术评论专题研讨》《中外歌剧实践》《中国音乐史专题研讨:古琴艺术研究》《中国器乐表演艺术专题》《院团剧目合作》《中国当代音乐创作理论与实践专题研讨——民族器乐专题》《中国传统声乐表演艺术专题研讨——戏曲艺术研究》《为人民而歌——艺术名家系列讲座》一系列理论与实践并重的创新型课程,为学校“双一流”建设、高水平研究型大学建设和“中国乐派”建设提供系统全面的理论依据,为建设中国特色世界一流高等音乐学府提供强有力的支撑。“国音博士大讲堂”项目旨在打破学科之间和专业之间的壁垒,拓展学科交叉和融合的潜力,以前沿性、前瞻性、国际化的学术视野,开放式、研讨式的创新教学模式,汇集国内外顶级专家学者团队,不断提升研究生培养阶段的自主的研究能力、创新能力和思辨能力,实现科学研究、教学实践、社会服务与文化传承的多维发展,产、学、研、演、评互为促进的良好学术生态,构建覆盖音乐理论研究、音乐创作、音乐表演及艺术实践一体化人才培养系统,形成推动“中国乐派”建设与发展的不竭动力。 2025年春季学期开设《中外歌剧实践》《中国音乐史专题研讨:古琴艺术研究》《中国当代音乐创作理论与实践专题研讨——民族器乐专题》《中国传统声乐表演艺术专题研讨——戏曲艺术研究》《为人民而歌——艺术名家系列讲座》五门课程。