于东波深知,对古龠的探索之旅刚刚开始,未来道阻且长,他会竭尽所能将传统文化发扬广大。

一根长管,形似笛却无吹口,斜吹出声,音域宽广。2021年11月,南京民族乐团青年演奏家于东波携古乐器龠(读yuè)亮相央视《中国考古大会》,当古龠之音穿越历史长河倾泻而出,时而低吟婉转,时而激越清扬,时而空灵缥缈,现场观众无不为之惊叹。

于东波1981年出生于江苏南通,是著名笛龠演奏家、音乐史学家刘正国教授的徒弟,也是南京夫子庙刘正国龠文化工作室传承人。

结缘古龠

“龠者,五音之主宰,八音之领袖,十二律吕之本源,度量权衡之所由出者也。”明代大乐律学家朱载堉的话道出龠在古代乐器中的地位。

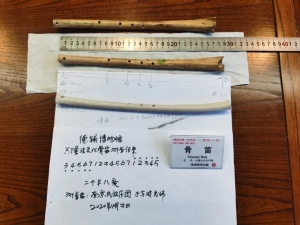

1986年到2013年之间,河南省舞阳县贾湖遗址一共出土了40余件用仙鹤等猛禽翅膀的骨头制作的管状乐器。当代著名音乐史学家刘正国研究后判定它们正是笛箫的老祖宗、失传久远的史前乐器龠。自此,古乐器龠在消逝数千年后再度与世人重逢,改写了中国音乐起源的时间和历史。

“龠,源于先民使用的吹火管,是一种如笛似笛的单管斜吹乐器,是中国笛类乐器的先祖,也是目前世界上发现的最早七音阶管乐器。”刘正国介绍。

于东波和古龠结缘是在一次演出中。2014年,南京民族乐团与联合国教科文组织合作一场演出,阿拉伯演奏家以斜吹方式演奏一种形似笛却无吹孔的乐器,引起了于东波的注意,他的脑海中浮现出与之相类似的传统乐器古龠。

“演出结束后,我找到那位阿拉伯演奏家了解他吹的乐器,他说乐器叫‘NEY’,跟‘籁’音很像,籁就是龠的俗称。”于东波说,当时燃起了想要学习古龠演奏的念头,便联系到上海师范大学音乐学院刘正国教授,并拜他为师,学习正宗的古龠演奏和制作技艺。

“小时候,父亲一直跟我说,一通百通,把一样东西学好、学精就够了。”于东波有30多年学习、演奏笛子的基础,音乐基础知识牢固,所以很快就掌握了古龠演奏的技巧,并通过持之以恒的练习不断提升演奏水平。

2016年,于东波开始仿制古龠。在又细又硬的骨头上打音孔,并非一件容易的事情。但他心怀热爱,能耐心细细打磨手中的材料。同一年,于东波得到一支从西藏寄来的用秃鹫尺骨做的老烟斗,他如获至宝,通过精心设计将其改造成了古龠。当他吹响自己亲手制作的第一支古龠时,悠远空灵的声音仿佛带领他穿越了时空,来到了远古时期的中华大地。

“我想象不出9000年前的人类是什么样,”于东波自豪地说,“但是那一刻,我找到了9000年前的声音!”

古龠的天籁之音赋予了于东波源源不断的灵感,他从中华文化故事中找寻创作素材,潜心创作独属于古龠的原创曲目。很快,一曲《诸神的踪迹》横空出世,充满想象力和神秘色彩的旋律表达了他对华夏先祖的无比敬意。

随后,古龠独奏曲《诸神的踪迹》在网上广为流传。正是这首曲子,让于东波连续“出圈”,也使得龠这种古老乐器得到了更多人的关注。

有了知名度后,于东波带着古龠频繁亮相各大音乐活动和节目中:在《中国考古大会》节目中为主题曲即兴配乐演奏;与德国作曲家海纳•格兰钦一起为纪录片《金陵永生》配乐;在爆火的中国奇幻短片集《中国奇谭》第一集《小妖怪的夏天》里,他提供了5分50秒的即兴配乐,用到了古龠、笛子等乐器。

3D复原古龠

2020年,《诸神的踪迹》被拍成MV,震撼了无数网友,也吸引了辽宁省朝阳市德辅博物馆馆长王冬力的关注。他刚好想找“知音”帮忙研究其馆内收藏的距今7400—8200年前的古龠。经朋友牵线相识后,在王冬力的邀请下,于东波和师父刘正国一起前往朝阳。经过多次测音,师徒俩将其定为“兴隆洼骨龠”。

“如今各大博物馆珍藏的龠大多是用飞鸟猛禽的翅骨制作,所以称其为‘骨龠’。在倡导人与自然和谐相处的当下,这些原材料很难再获得。”于东波说。

因为原材料太稀缺,不足以支撑于东波的练习以及对龠的推广普及,于是他想到了3D打印,它可以更加精确地复原古龠,也更加环保。

说干就干,于东波买来了3D打印机,结果发现不仅速度太慢,而且还要研究软件,难度非常大。术业有专攻,应该让专业人做专业事。他找到了金陵科技学院3D打印实验室的王佳春老师,很快就组建了考古复原测音和研发团队,扫描打印、定数据、测音、校准……现在3D打印出来的复制古龠,在树脂材料中填充一些骨粉,音质非常完美。

谈起用新技术复原古龠,于东波说:“并不容易,在调音的过程中发现一些不足,比如说高音好了,低音就差了那么一点,我就一次次调试,使音质更接近原始古龠……”

3D材料主要是树脂,轻盈、价格不高,对初学者来说,使用3D复原的古龠是最佳选择,也是推广和传承古龠艺术的首选。此后,于东波又开始尝试不同的材质,如大漆、竹、银等。在手工制作的基础上,他尝试用雕刻增加如松石等饰品,让乐器既有岁月的沧桑,又有民族的美感。

“为了找到合适的材料,我进了古玩收藏圈。”于东波拿起一支古龠介绍,“我发现在藏族部分地区有用动物或鸟类骨头制作的老烟斗,与古龠材质十分相近,我就去寻找,做了几个特别满意的古龠。”

于东波还痴迷收藏、研究和复原各种古乐器。他的工作室更像一个小型的古乐器收藏室,收纳了埙、笛、箫、篪、尺八、骨龠等具有民族特色的乐器。

“这是华夏几千年文明的实物证据。”于东波说,古龠仿佛一个使者,带着先辈的智慧和情感穿越时空,引领世人与远古的光影重叠、思绪共鸣。

开拓传承之路

于东波在研究古龠的道路上主动担当起传承的使命,成为南京夫子庙刘正国龠文化工作室传承人。这个美誉,于东波绝对担得起。他为古龠成功申报并入选第五批南京市非物质文化遗产代表性项目名录。让古老的乐器代代传承下去,再次在中华大地奏出更多迷人的声音,是他最大的心愿。

在于东波的心里,南京民族乐团和南京夫子庙刘正国龠文化工作室是他强大的后盾、很好的平台。无论是南京本地的文化活动、媒体的采访,还是全国各地的邀请,在每一次演出、每一场活动中,一次次讲述与古龠的故事,一次次吹响,于东波乐此不疲。

于东波身体力行,让古乐器龠走进千家万户、走出国门。武汉暴发疫情时,南京民族乐团出品了“盘古之音乐诗和鸣《战瘟神》”,他以古龠奏响了“战‘疫’强音”;他走进高校巡讲,并通过网络和海外的中华文化促进会推出《9000年的回响——于东波历代吹孔乐器收藏与复原》主题讲座,让更多人了解古龠;他把公益课堂开到了甘孜地区的孤儿学校,把3D打印的古龠寄给每一个孩子。

此外,他先后多次受邀出访美国、德国、意大利、日本、多米尼克、巴巴多斯、卡塔尔、马来西亚等20多个国家和地区演出交流。

“知道吗?龠其实未曾消失。”于东波自豪地说,“豫皖一带的‘筹’、阿拉伯演奏家手中的‘NEY’、新疆塔吉克族的‘奈依’等,都可以说是龠在民间的一种孑遗。南京夫子庙每年的祭孔大典中所跳的佾舞,舞者一只手执翟,另一只手执的便是龠。”

为推广普及古龠和传统民乐,于东波设计制作了一组包含笛、箫和龠的乐器组合。“在基础教育阶段,我希望能用中国传统的民族乐器来进行艺术普及。”于东波坚定地说,也在不遗余力地做。

龠是东方文明之骨,9000年前的乐器,现代人把它吹响了,文明的根就再次发芽了。于东波深知,对古龠的探索之旅刚刚开始,未来道阻且长,他会竭尽所能将传统文化发扬广大。