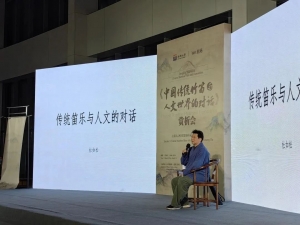

西湖大学We剧场讲座

《传统竹笛与人文的对话》

春分之后,湖水初涨,杭城的芬芳在一周春雨的洗礼中沁润心脾,绕过宋成沿路的樱花,赵松庭竹笛国际艺术中心师生一行抵达西湖大学云谷校区。杜如松教授的这场讲座原本受邀于前年年底,如今经历了两次严冬,在新一年的春意生机中再次受邀。

一同参加本次活动的同学有王丹骅、任飞洁、杨岚、彭旎、朱容辰、吴晨洋。通过此类活动,大家对讲座内容、活动的开展以及故事背后的人文产生了不同的思考。

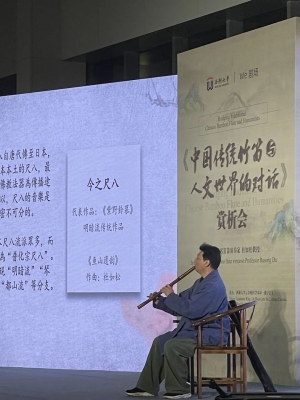

杜老师开始即兴吹了一首《梅花三弄》,因为我会一些古琴,知道这也是首古琴曲,很明显能感受到笛子那种有别于古琴的悠扬、清幽声音特质。

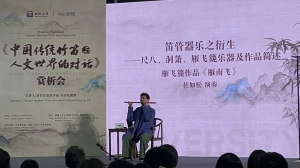

后面能感受到笛子的传承与创新:从南北的分派到低音笛发展,从尺八的再传到音画的共鸣,从雁飞篪的复原到现代派的《竹石》,可以感受到杜如松先生和其师赵松庭先生不囿于演奏,传承复兴传统乐器,拓宽笛子演奏疆域的大师情怀。

西湖大学本科生 何世杰

作为一名竹笛专业的学生,平时练习时时常专注于“技术”,经常会忽略乐曲的人文性和作曲家的创作背景和情怀,通过本次杜如松老师的讲座,也让我开始被乐曲背后的情怀和故事深深吸引。

本次讲座给我印象最为深刻的其实是传统笛乐与创作中的人文情怀。这部作品,内含了浓郁的江南气息,蕴含了杜老师对人文音乐的独特追求。林谷芳先生曾说:在这变动的时代,乐坛呈现出缺乏思索、缺乏人文的状态。而这首作品其实就给当今的乐坛艺术内涵树立了一个优秀的范本。相较于当代笛坛的主流作品,其内含的人文情怀值得我们的深思。

本科四年级 杨岚

笛,从贾湖骨笛,发展到如今的竹笛,历经了近9000年的历史,可以说是一件饱经风霜、蕴含深厚底蕴的乐器。一直到20世纪50年代,冯子存先生创作出笛曲《喜相逢》,才将竹笛搬上了独奏的舞台,随着吴晨阳同学的演奏,我们领略到了北派笛曲铿锵豪迈的风格,接下来我们所聆听到《姑苏行》中婉转优美的旋律,便带我们回到了秀美瑰丽的烟雨江南。接下来杜老师所作的音乐,让观众仿佛置身于点点墨香中。最后以一首现代作品《竹石》结尾,与之前的传统作曲形成鲜明对比,乐曲中频繁出现的离调半音和不断变换的节奏律动,让观众们感受到竹笛不仅扎根于传统音乐,在现代作品中也能够焕发出全新的魅力。

一首首极富代表性的笛曲带着我们穿梭在笛艺发展的河流中,让我们感受着笛的魅力。在杜老师和韩老师的讲解和与西湖大学学子的交流,大家都领略到了中国传统乐器的独特魅力,作为一名专业学习竹笛的演奏者,更加坚定了我们去传承、发扬这样乐器的脚步,因此我们需脚踏实地、仰望星空,将这一厚载着中华传统文化的器乐踵事增华。

研究生二年级 王丹骅

记的这是第四次随杜老师参加其《传统笛乐与人文的对话》讲座了,去年三月,也是春意初始的日子,在学院音乐学报告厅,杜老师受邀给国家艺术基金培训项目讲座的老师们讲座,杨九华教授为此次讲座开场:“杜老师的音乐是面向大自然的诉说,是面向内心的修行”。

《传统笛乐与人文的对话》中“传统”两字引领着本次讲座的主题。传统是老祖宗留给我们的财富,是映射着时代印记的历史与文化,也蕴含着一种民族精神,传统笛乐仅仅是其中的一个部分,而我们因这一份传承,在传统笛乐中感受着来自历史文化底蕴的无限滋养。在历史长河中,“隐”是与士族阶层紧密关联的一种文化现象,唐代白居易的《中隐》中曾述:“大隐住朝市,小隐入丘樊。丘樊太冷落,朝市太嚣喧。不如作中隐,隐在留司官”,“隐文化”属于吏隐文化,直至发展到宋代,已经渐趋完备,形成了独具特色的吏隐文化内涵与精神。

今之钱塘,同样传承着属于不同时代的“隐文化”,杜老师的习艺阶段深受赵老影响,从民间音乐到不同阶段的学习经历都体现着扎根于传统音乐文化的传承,又在赵老的引领下,萌芽了内心对创作的渴望,从而逐渐在笛艺与创作之间寻找到千丝万缕的关联,一首《扁舟载月》所开启的方向,逐渐成为多年后奠定其笛艺风格的基石,有感于千禧年台湾之旅,与禅者林谷芳老师、琴园团长林谷珍老师的相识,杭城文化圈与宗教圈的文化特色,以及的经历,将历史中的文化内涵带到他的身边,从纯粹的技术追求,开启了新的探求,在传统文化这条历史长河中反思并感恩着,伴随着时间的沉淀,将此次讲座背后所蕴含的另一层深意呼之欲出——在遭遇专业技术登顶后,至艺术文化的升华之门到底位于何方?时代的更迭引起的艺术审美气息变化朝向将伸向何方,也是希望能够在培训饕餮大餐中能够思寻到答案的。

同一个主题讲座在面向不同的对象时,会带来不同专业角度的审视,会带来不同思维的碰撞,然而在我的角度,所学到的除了讲座内容以外,我所关注的是笛管背后的故事,是文化最纯粹的描摹,以及笛艺在不同的时空之中传播、传承,对不同的听众是一种传播,而对于我们自己,则是笛艺与人文的积淀以及传承。

——韩慧慧